Römer-Lippe Route

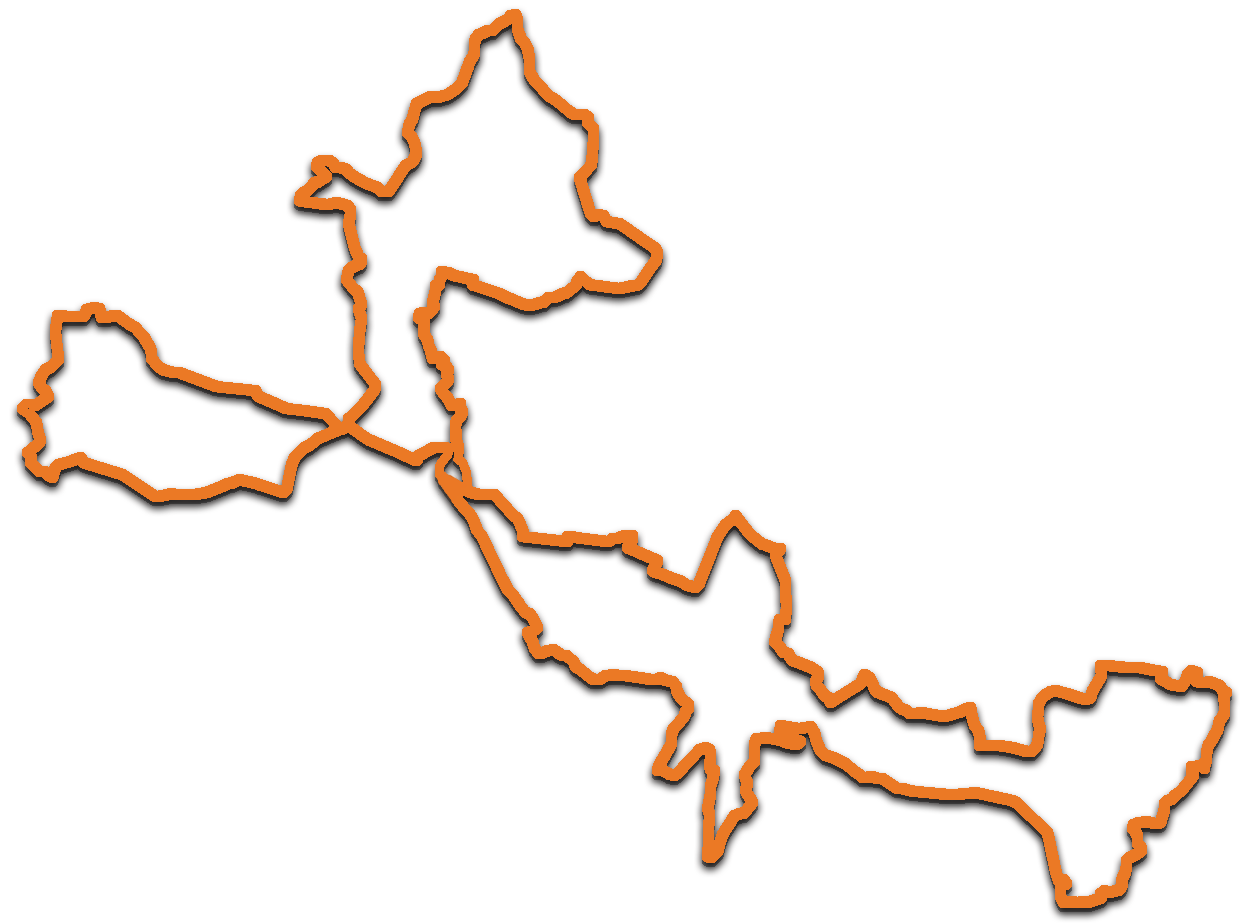

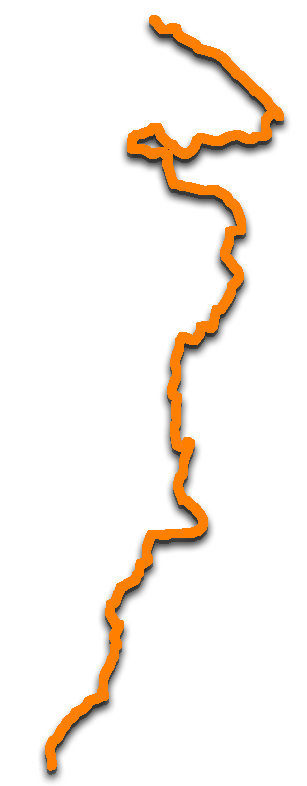

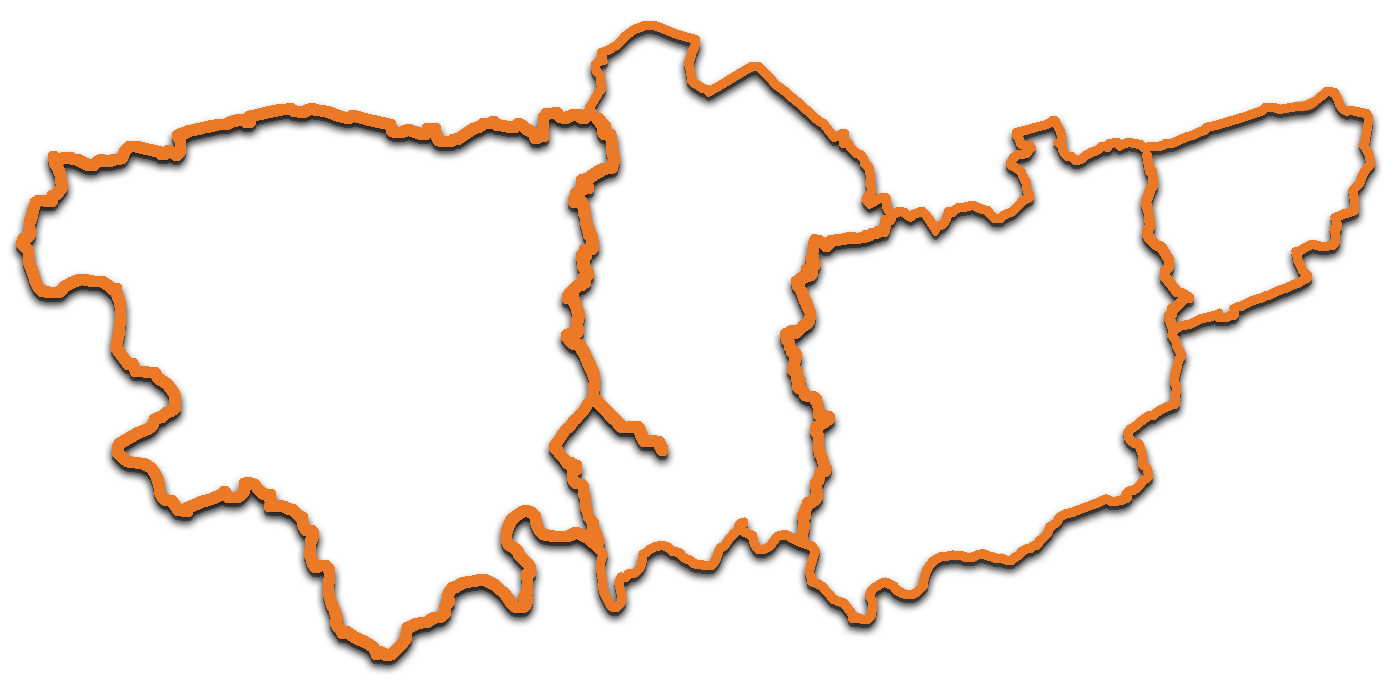

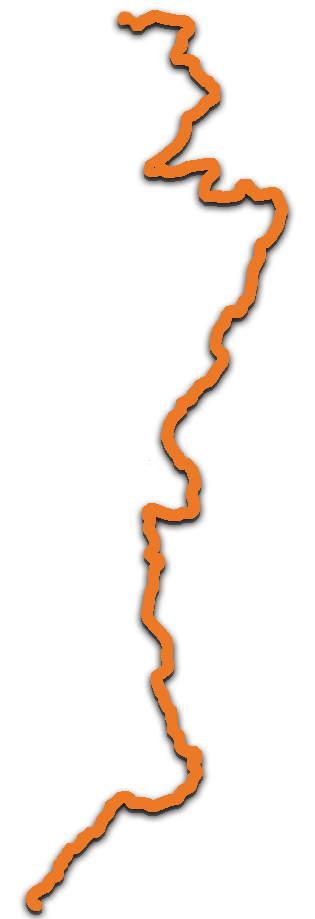

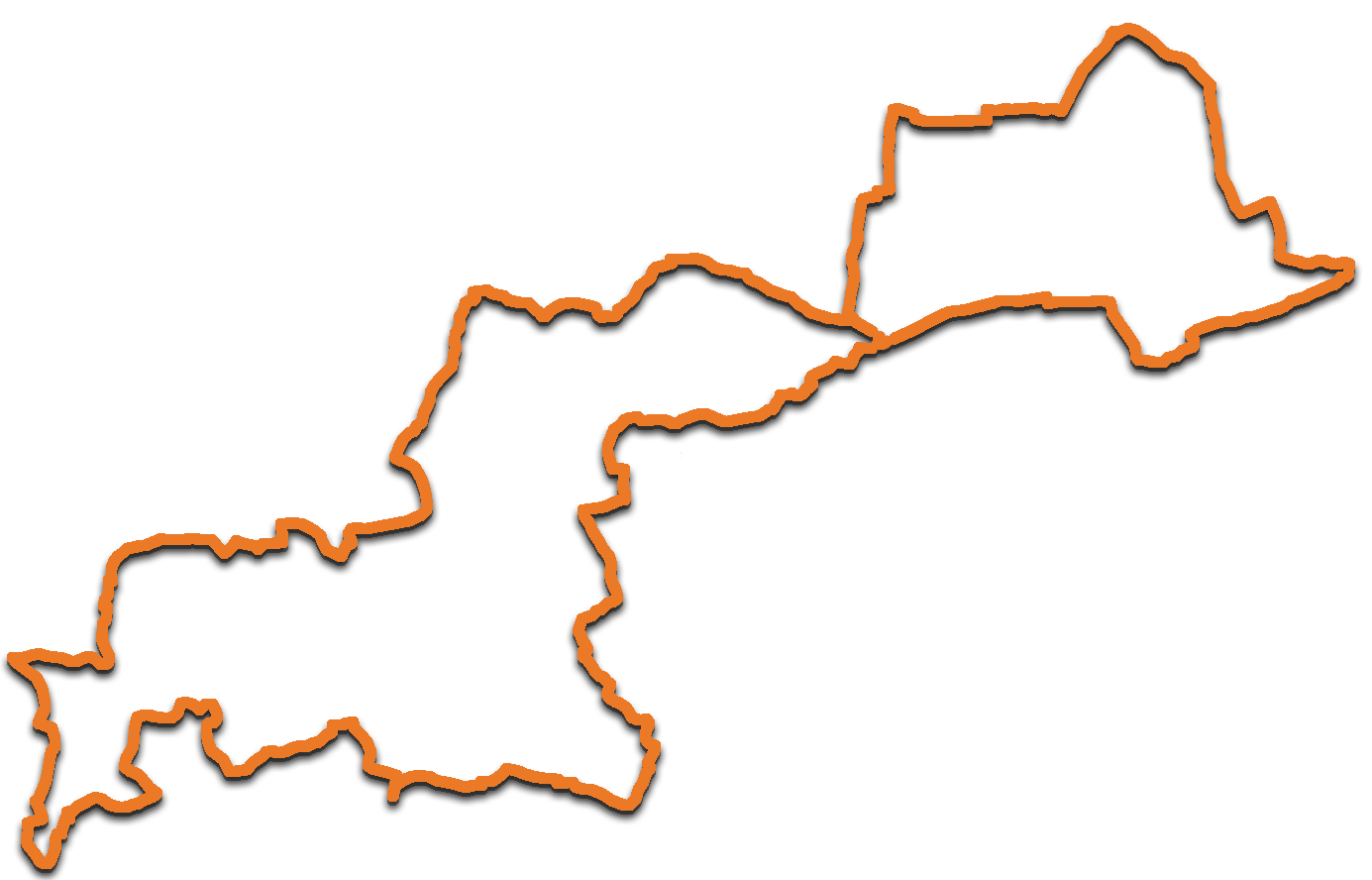

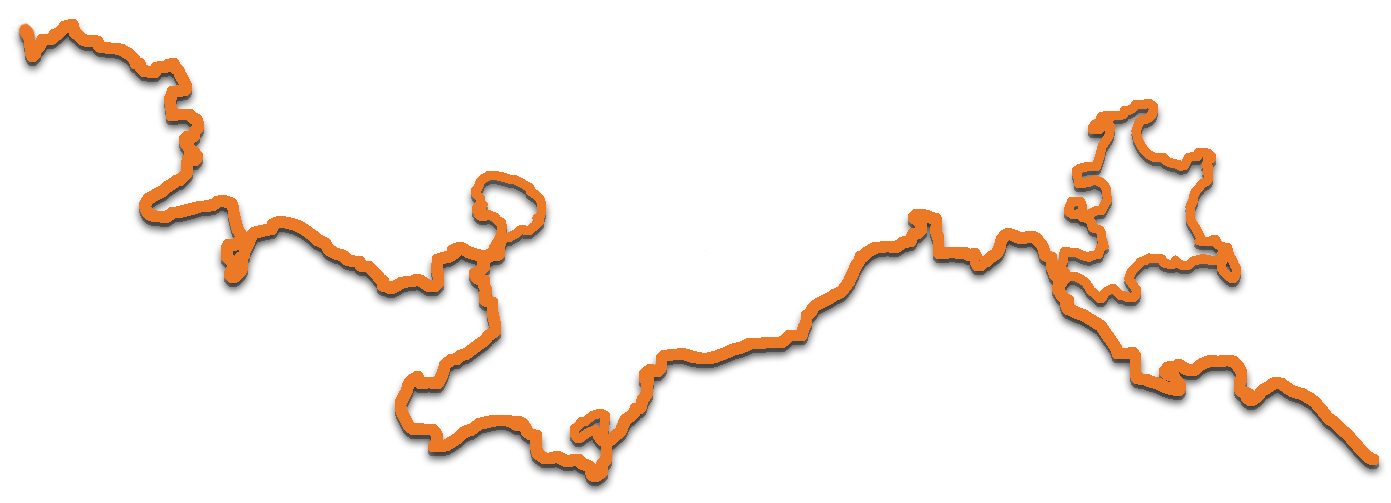

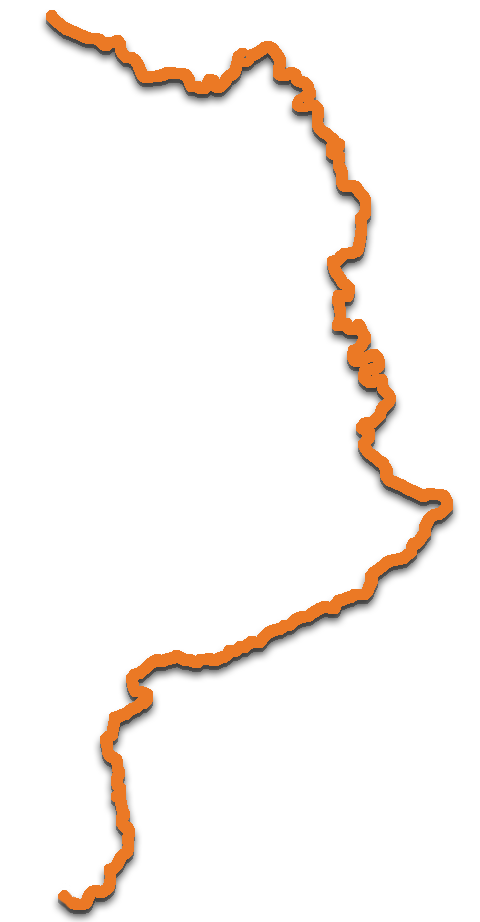

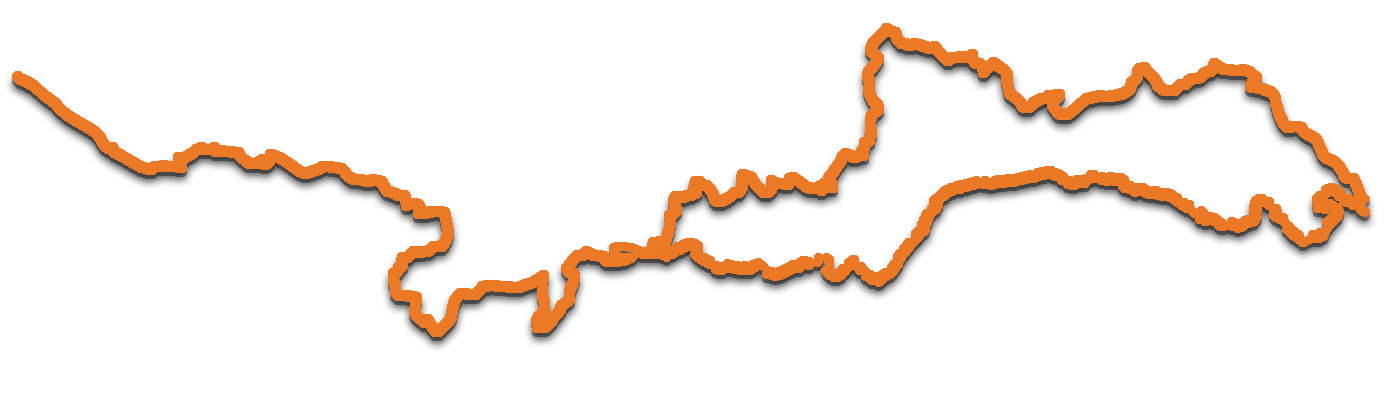

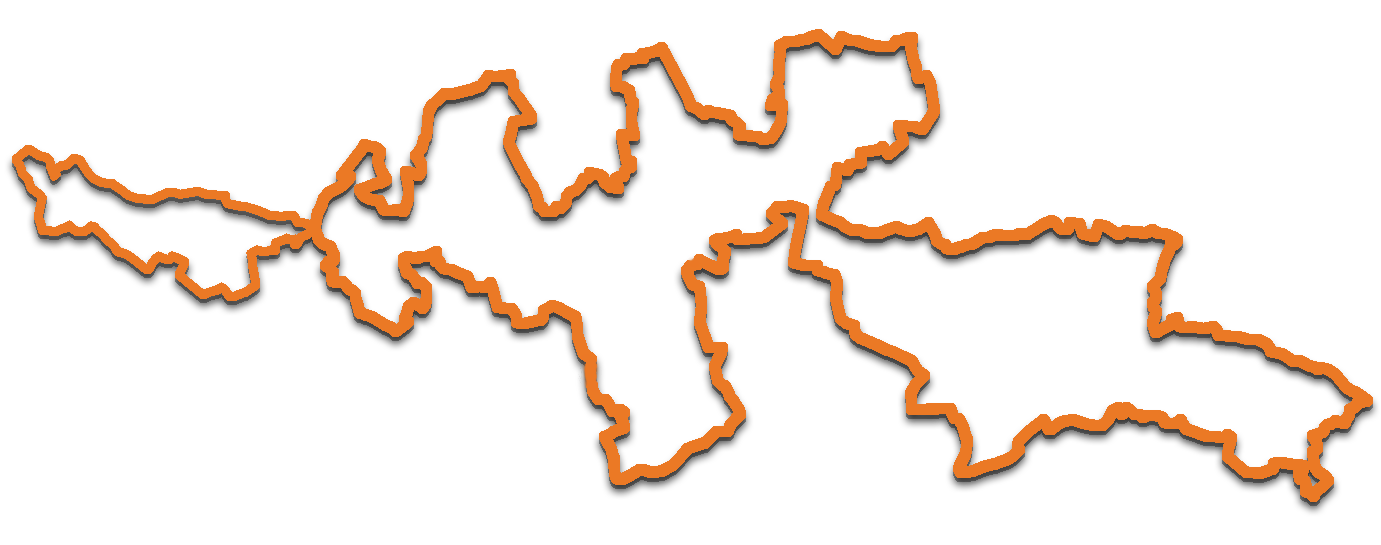

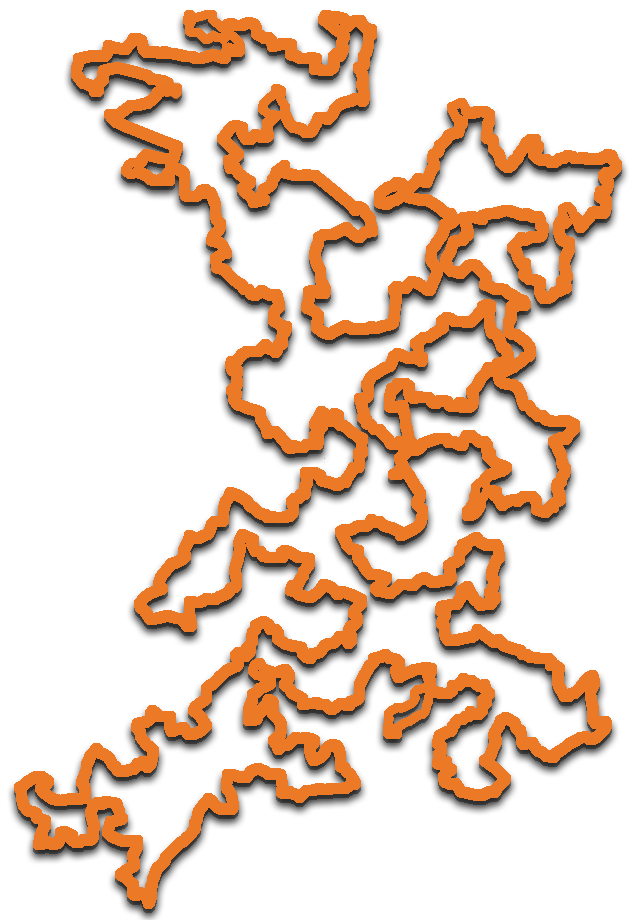

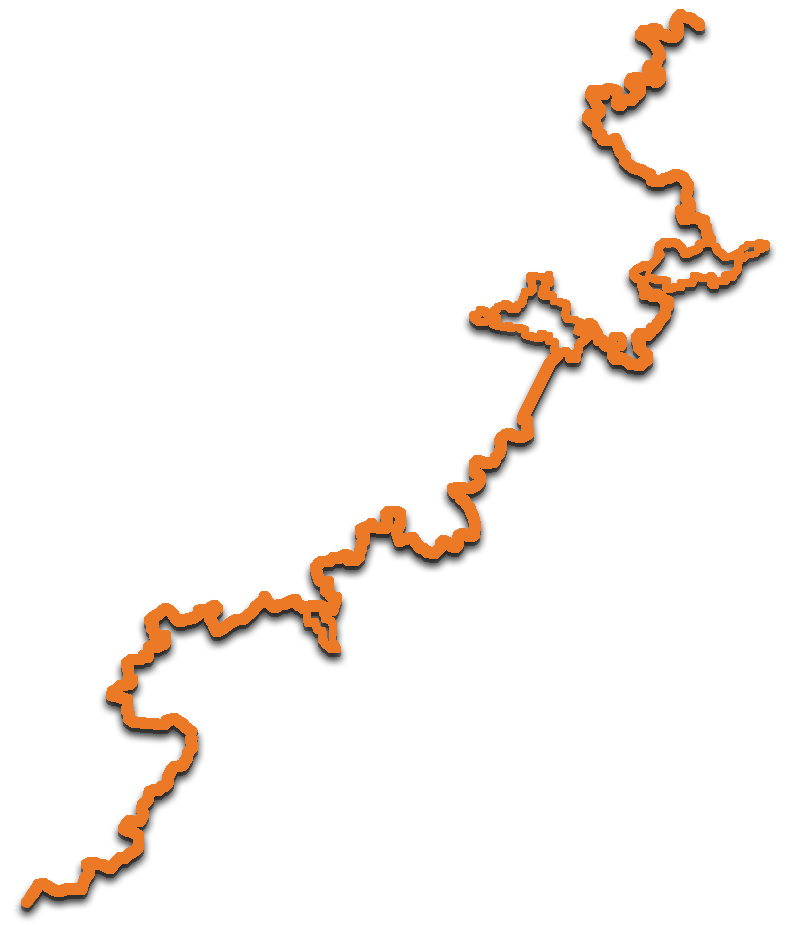

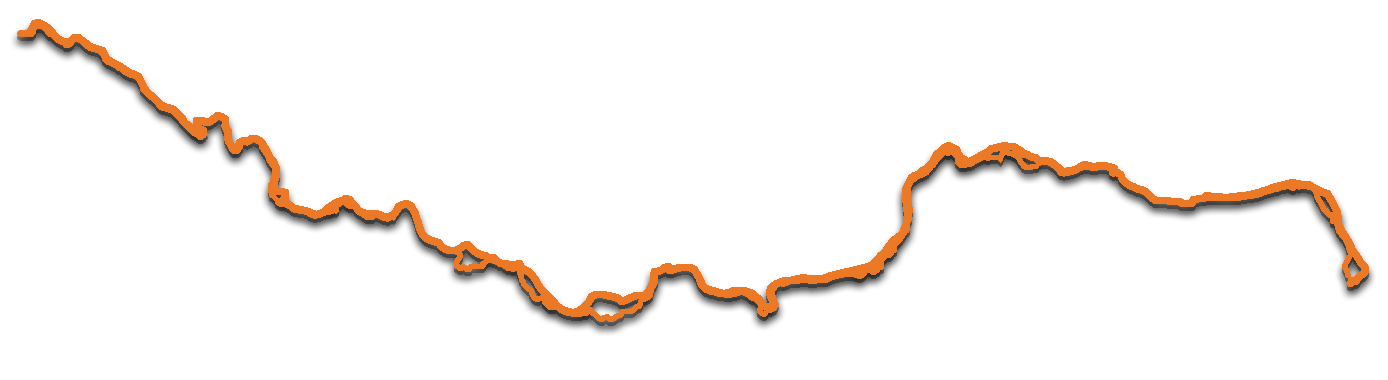

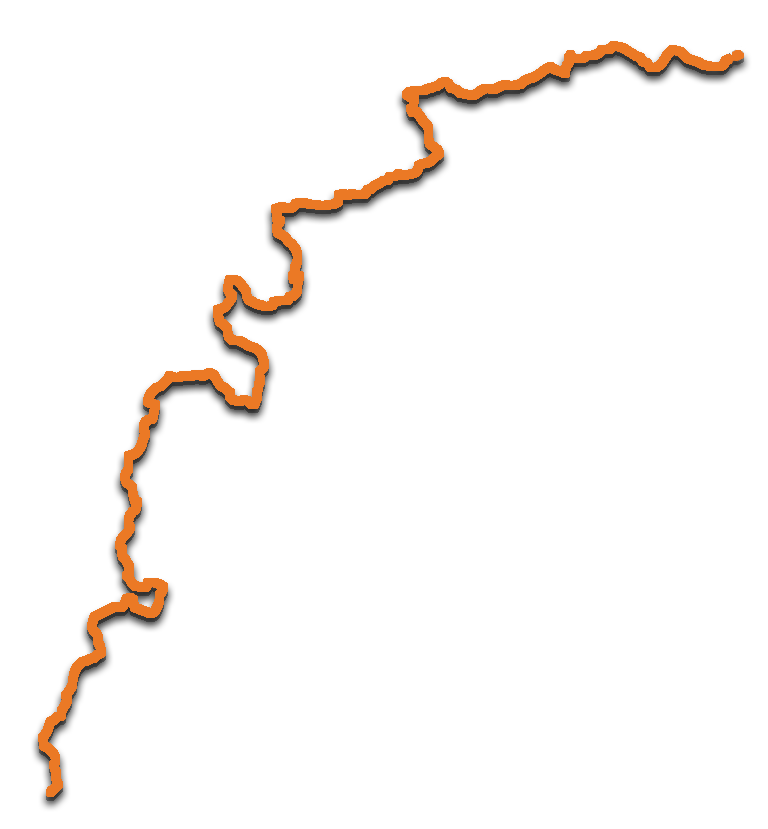

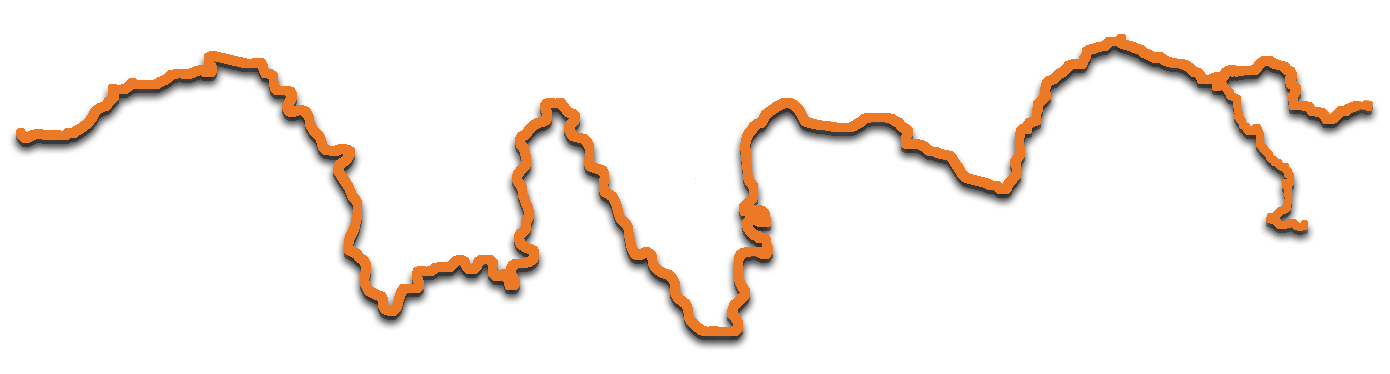

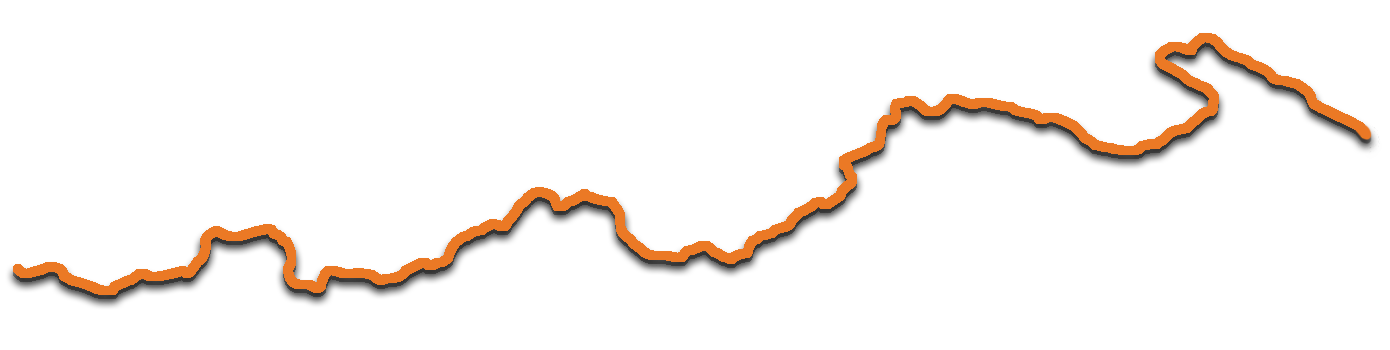

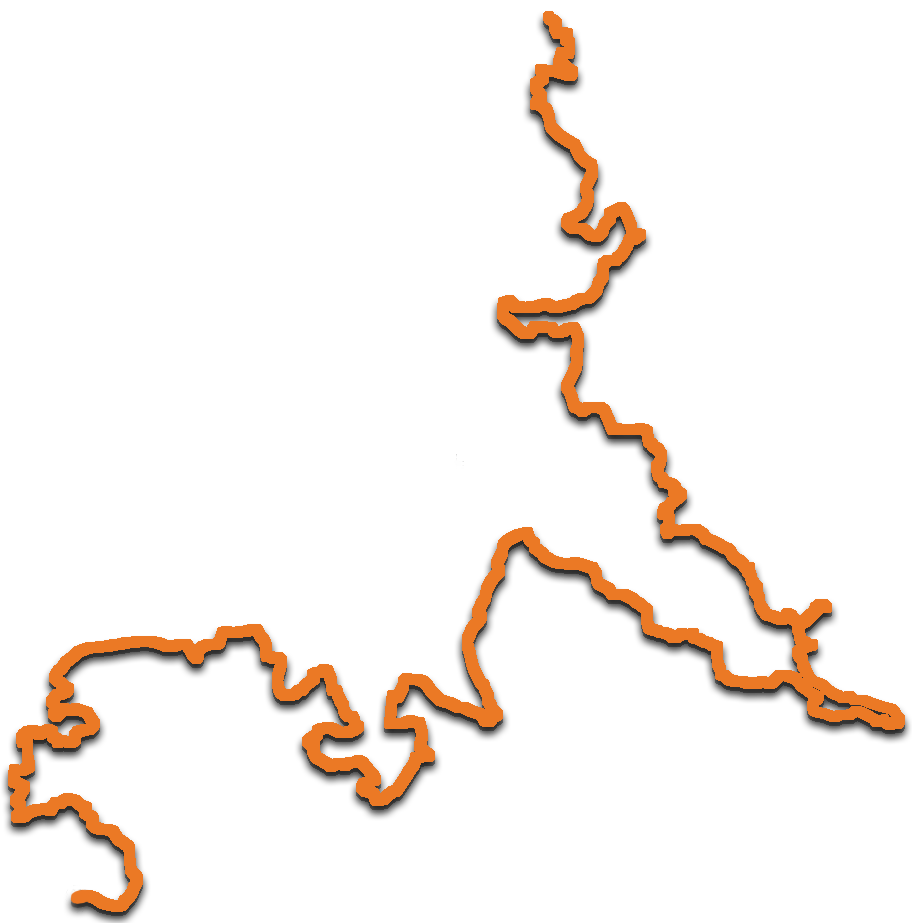

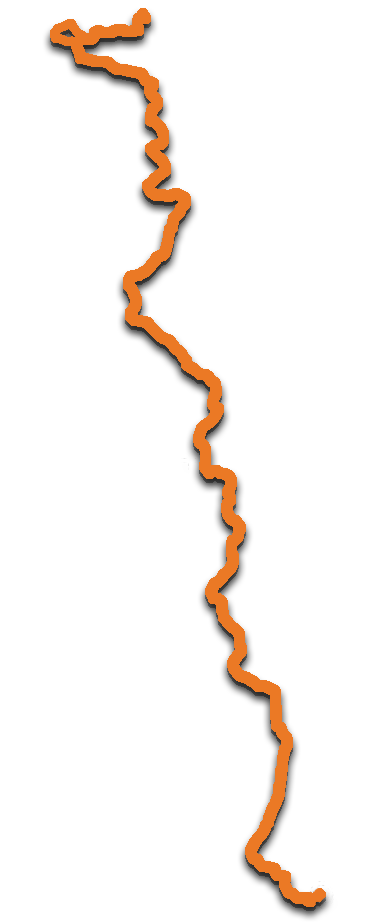

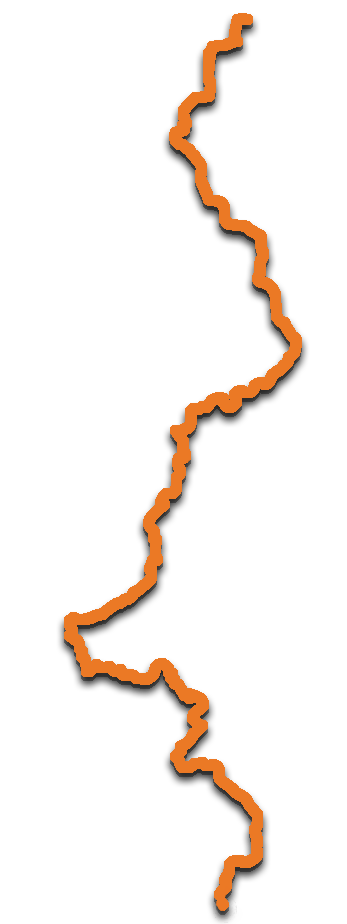

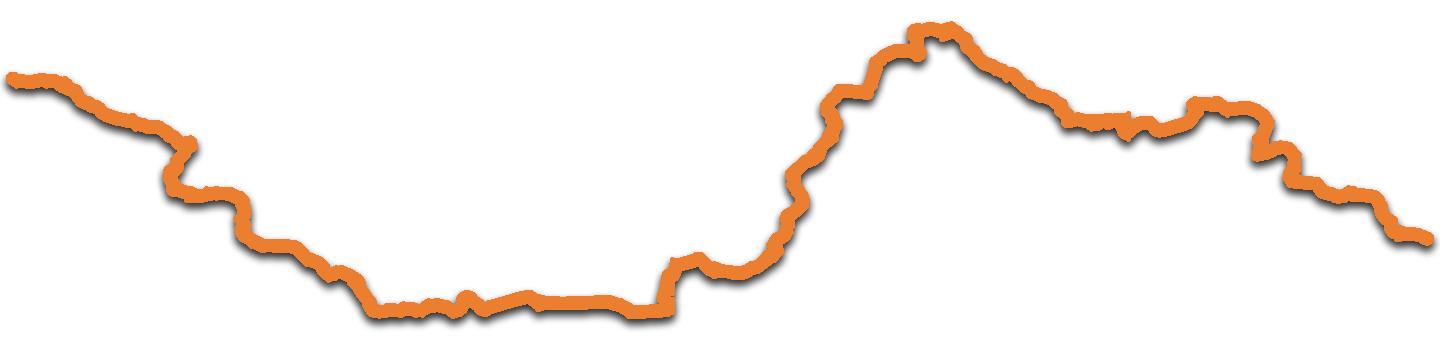

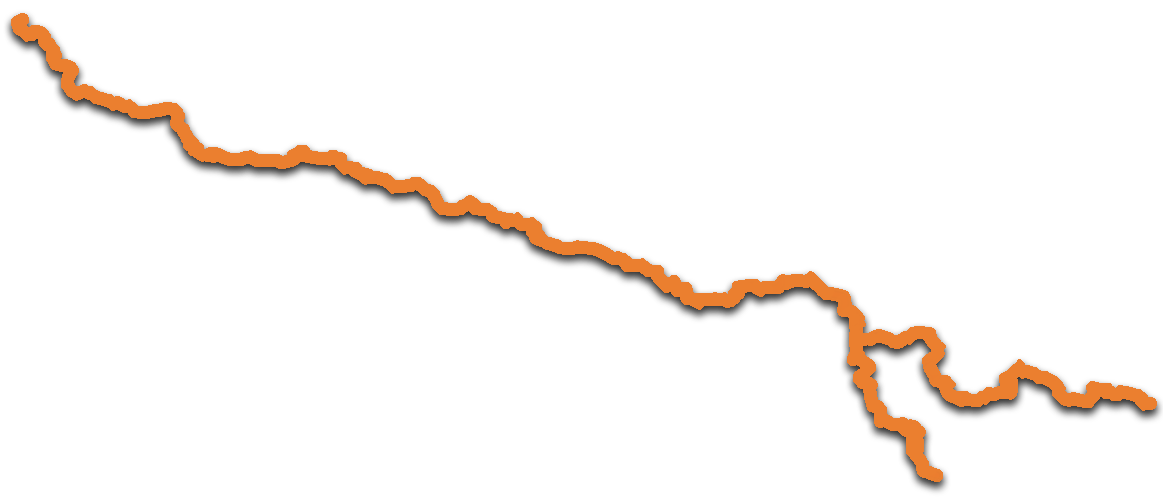

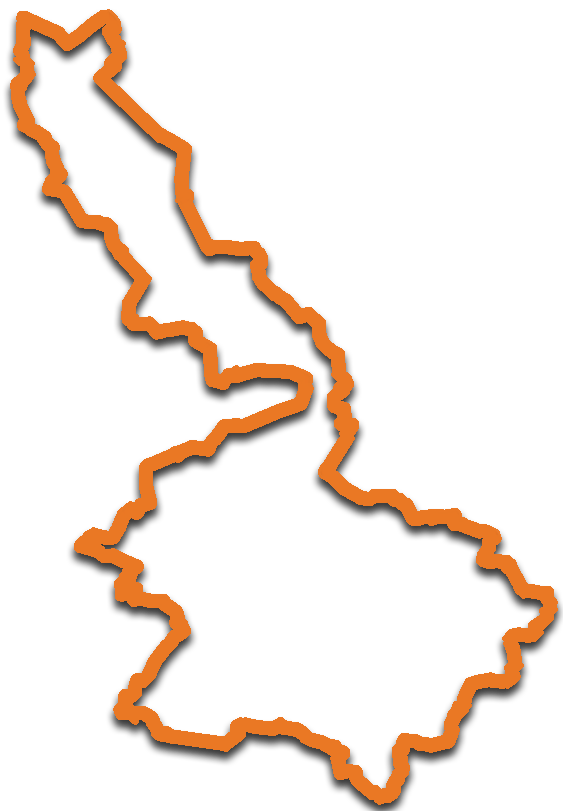

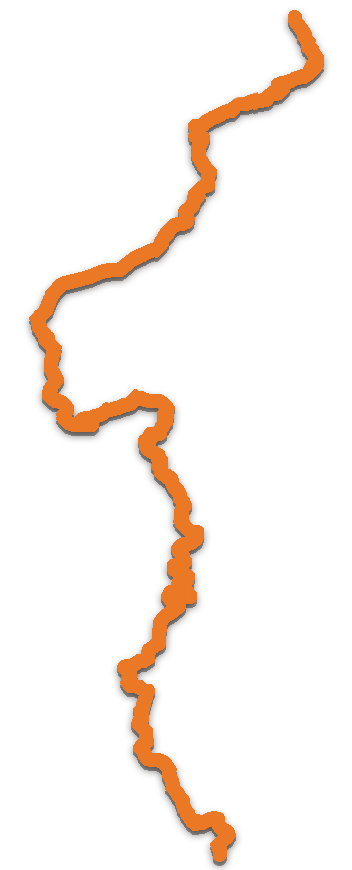

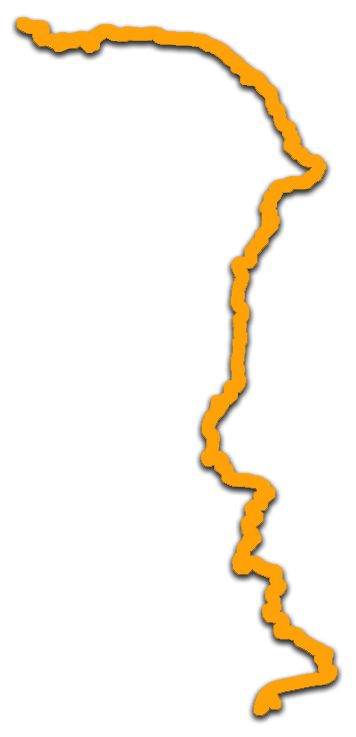

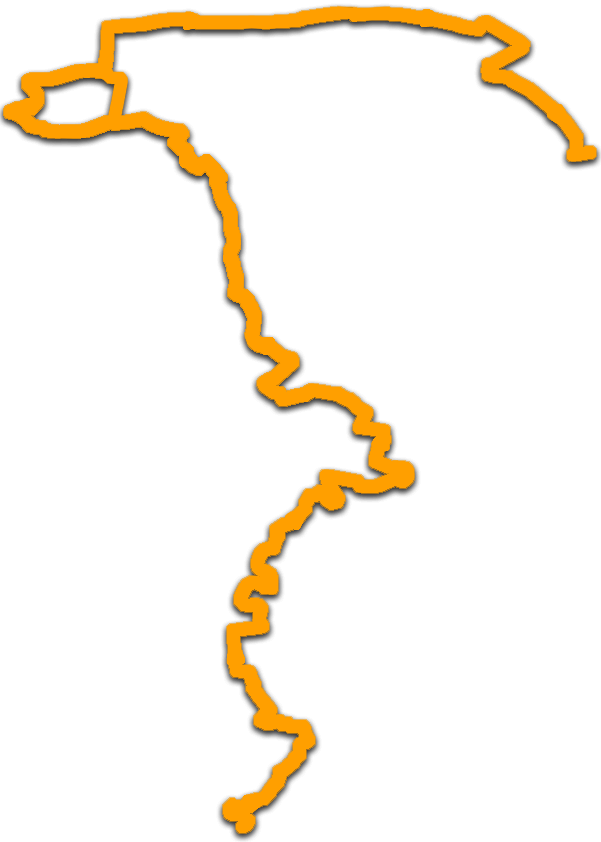

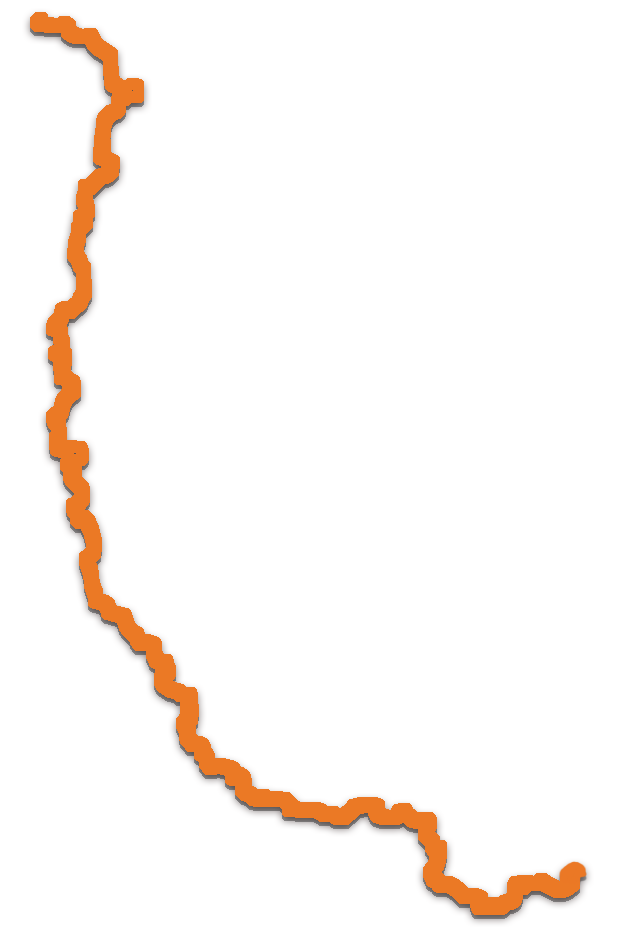

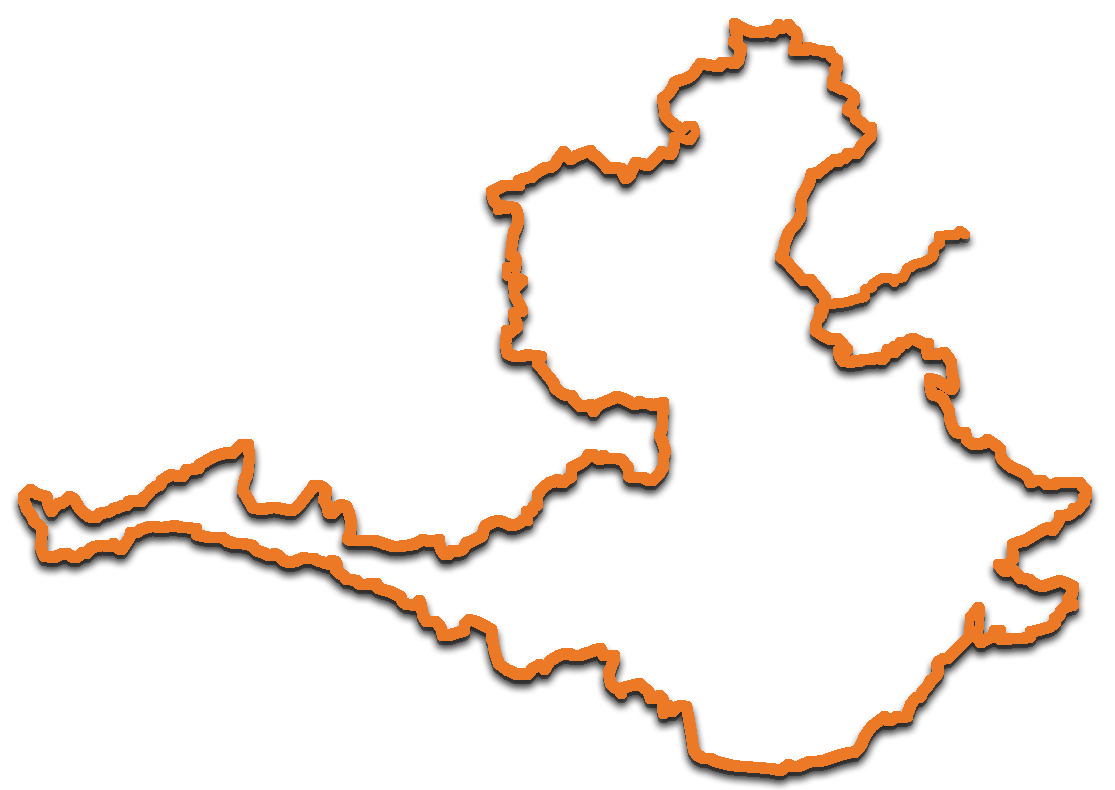

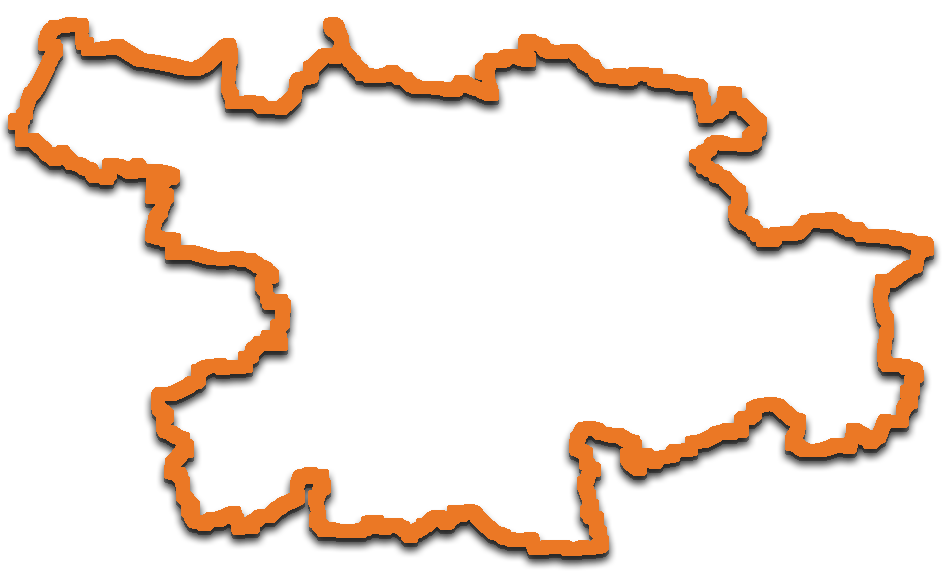

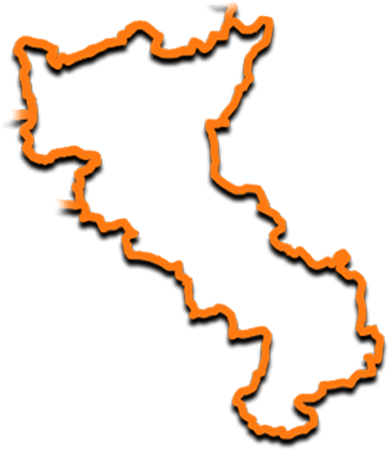

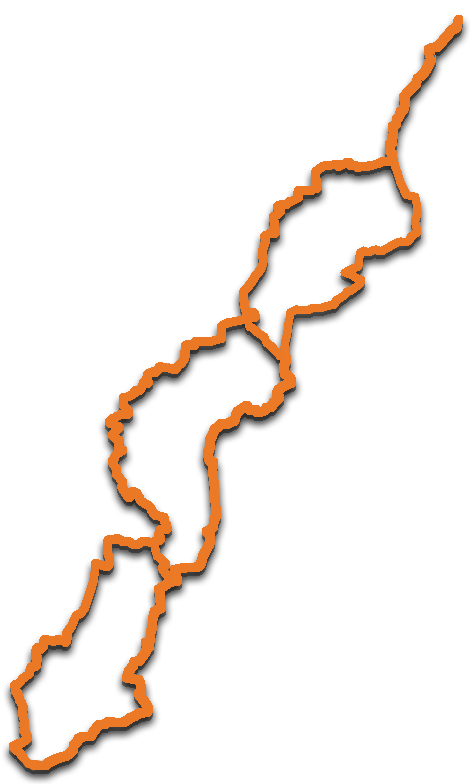

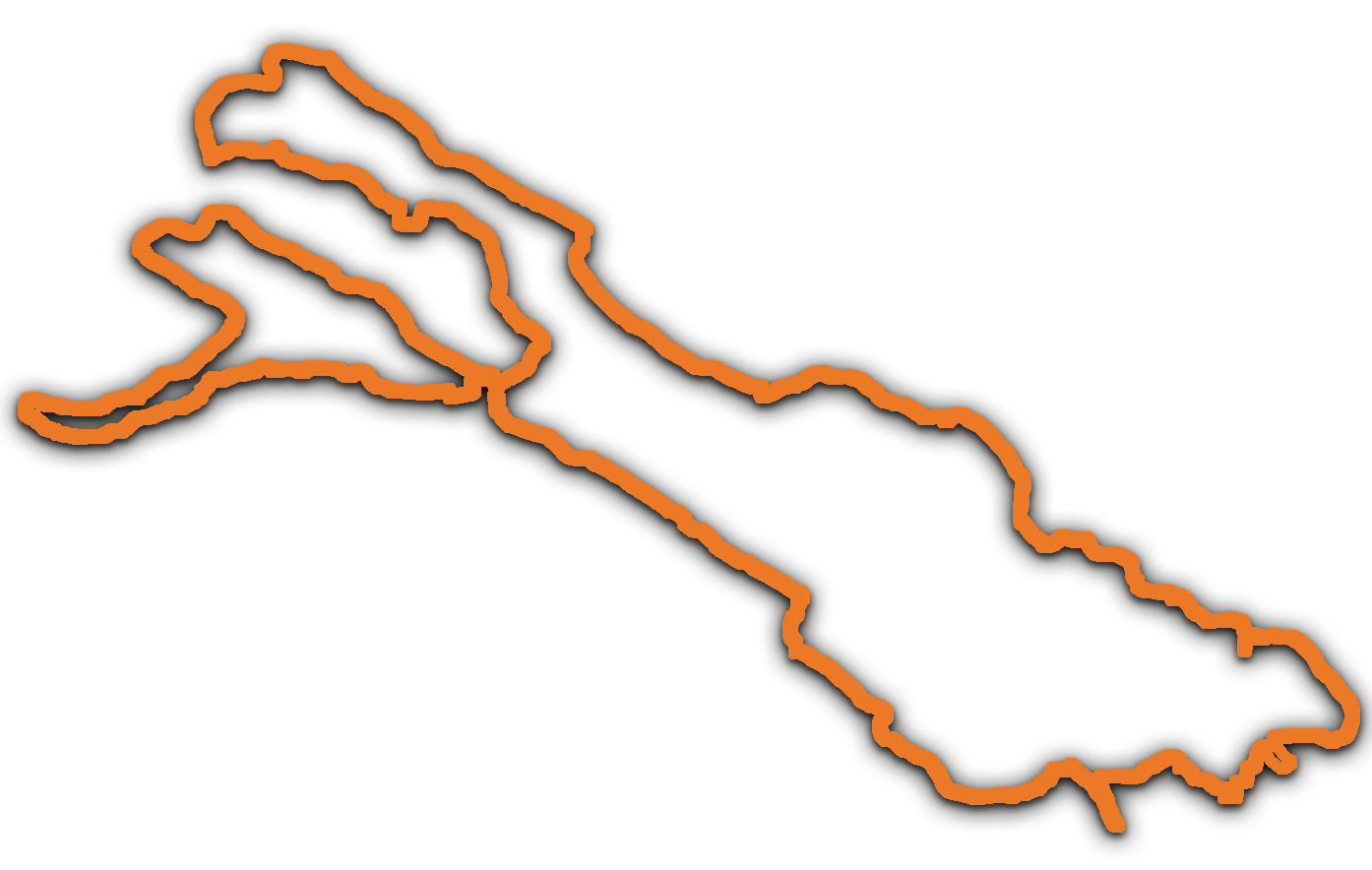

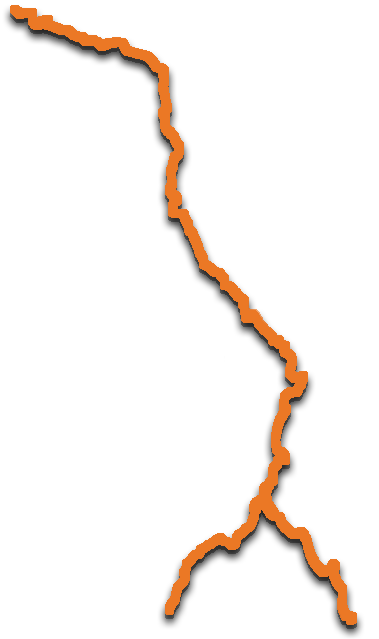

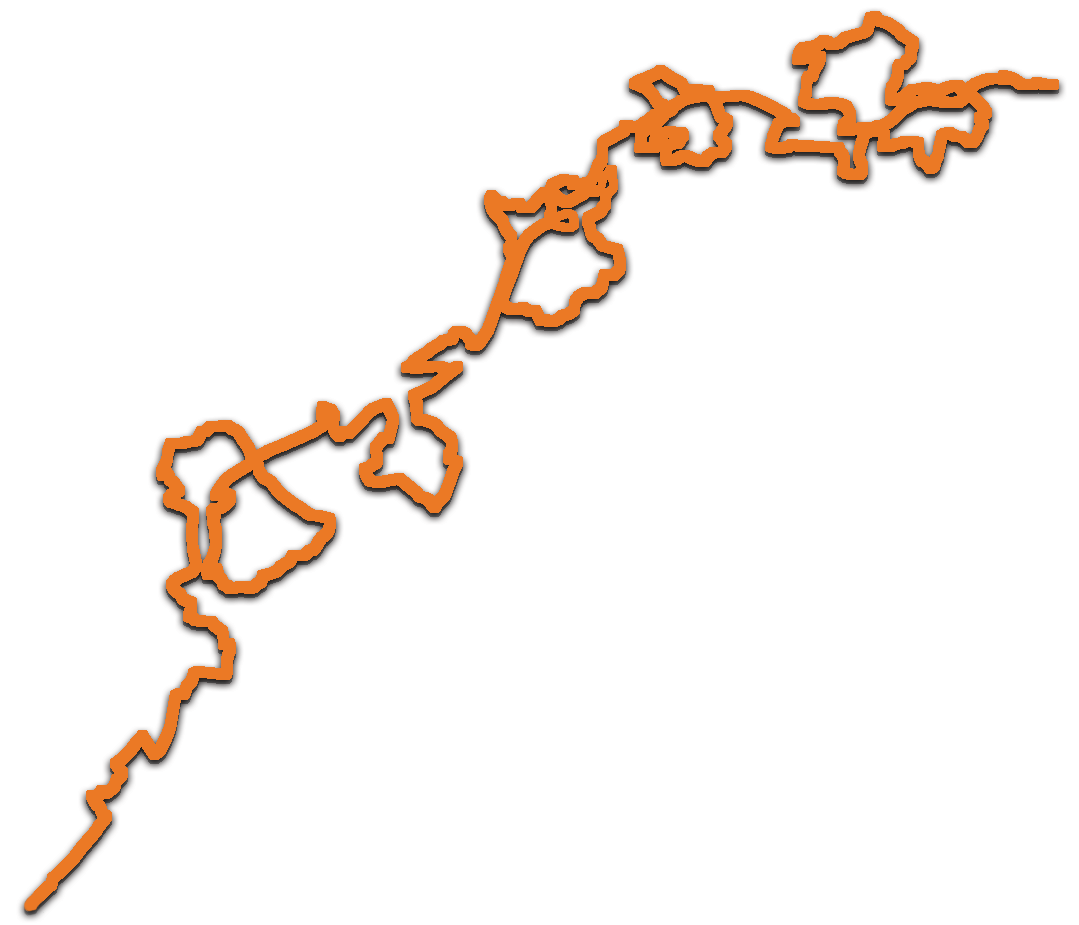

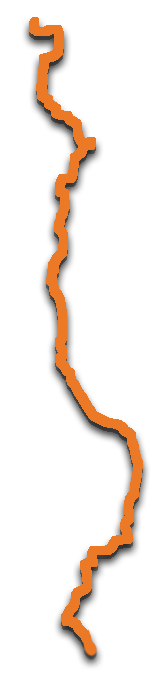

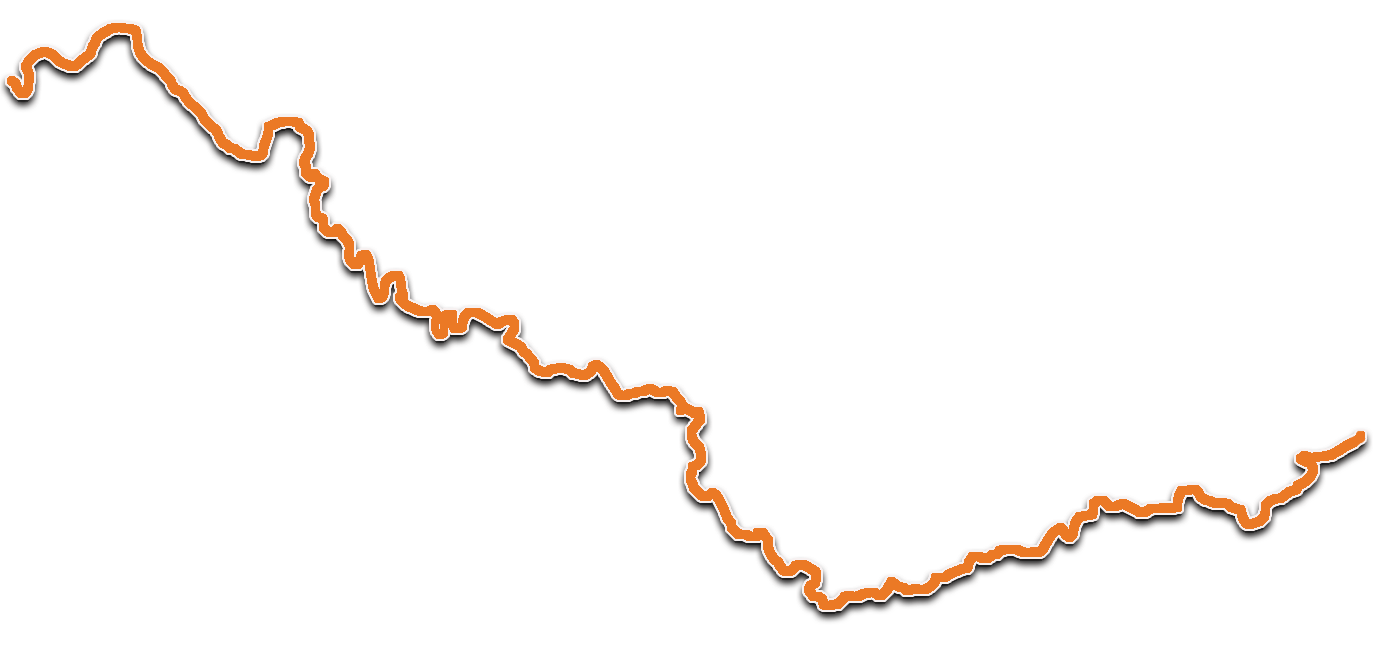

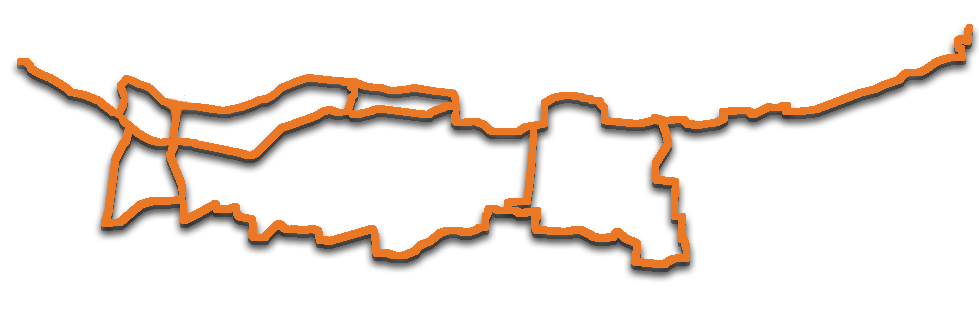

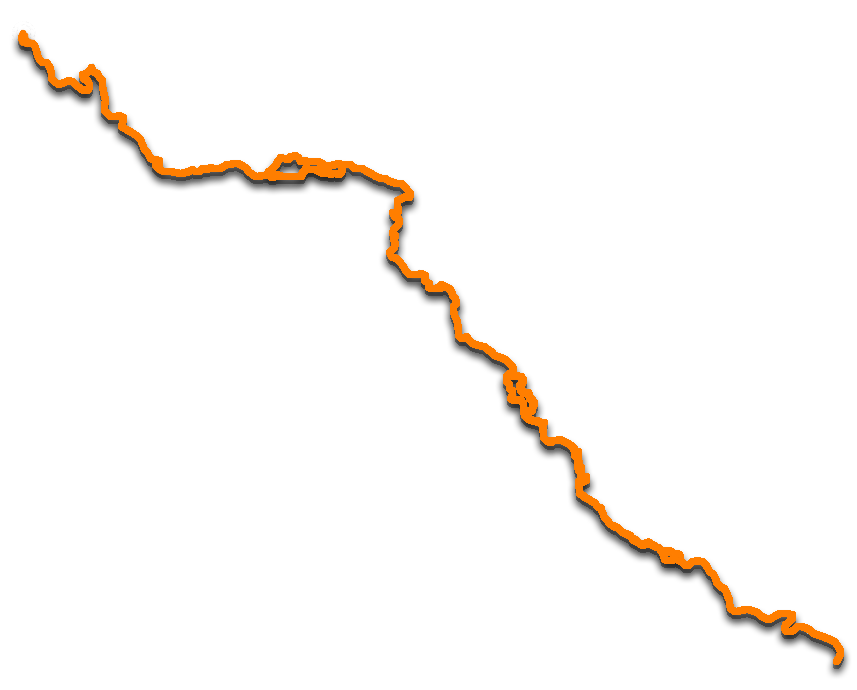

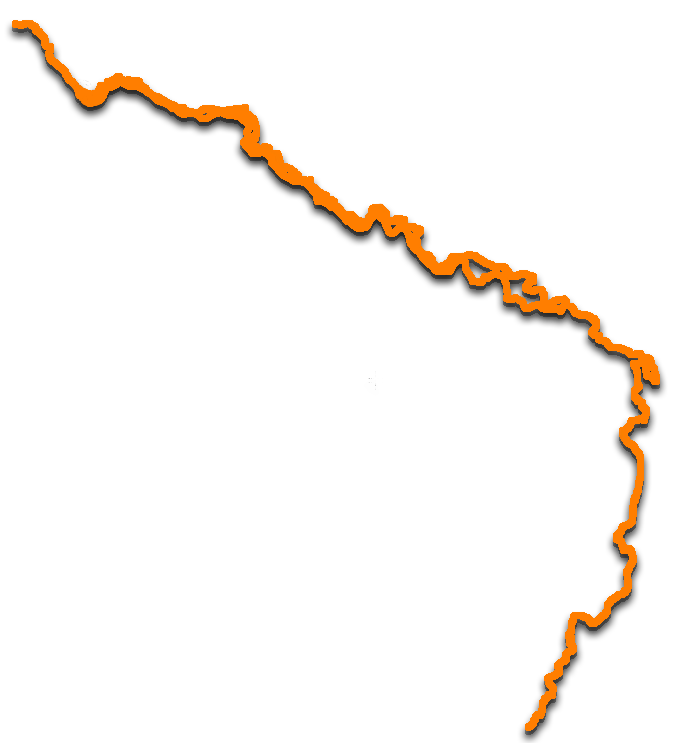

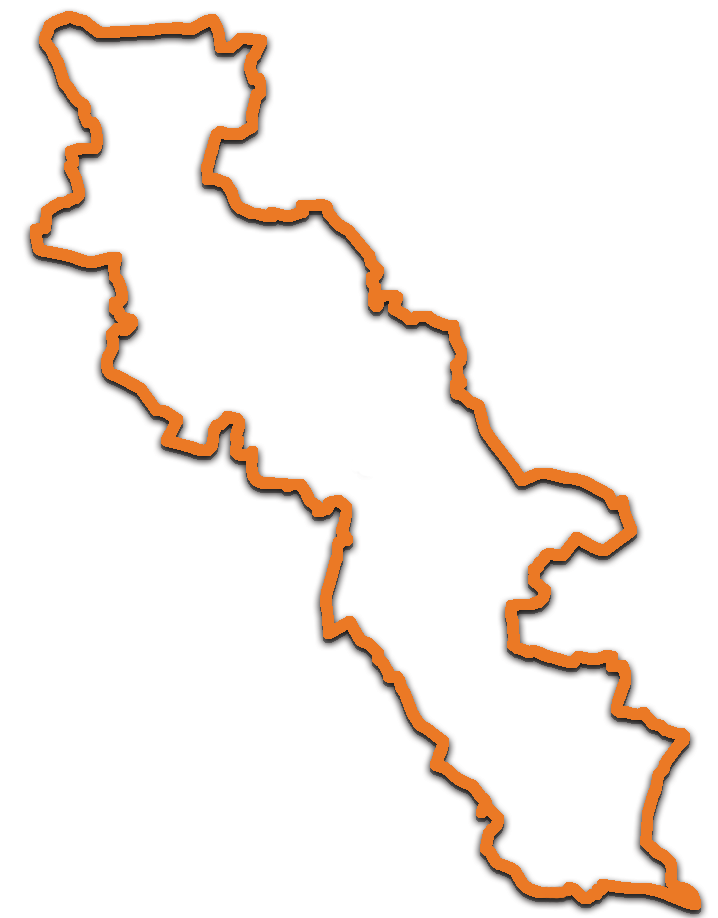

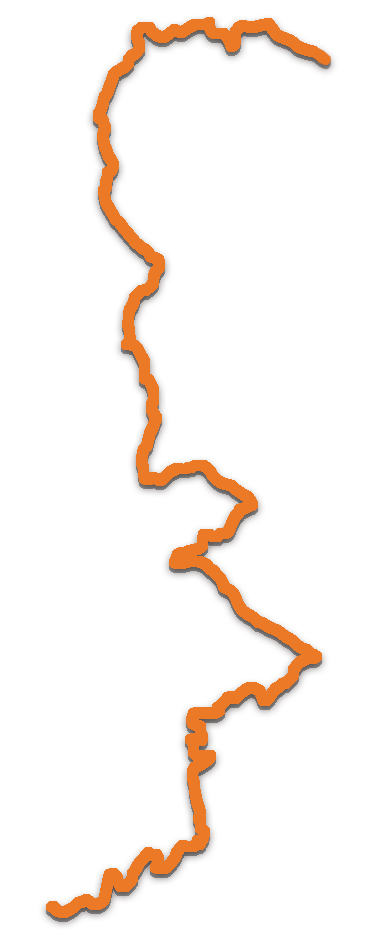

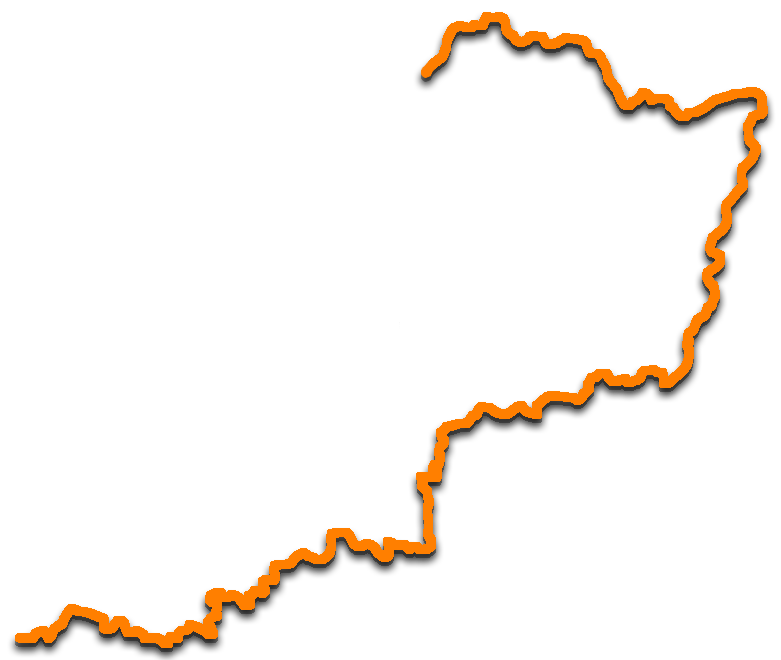

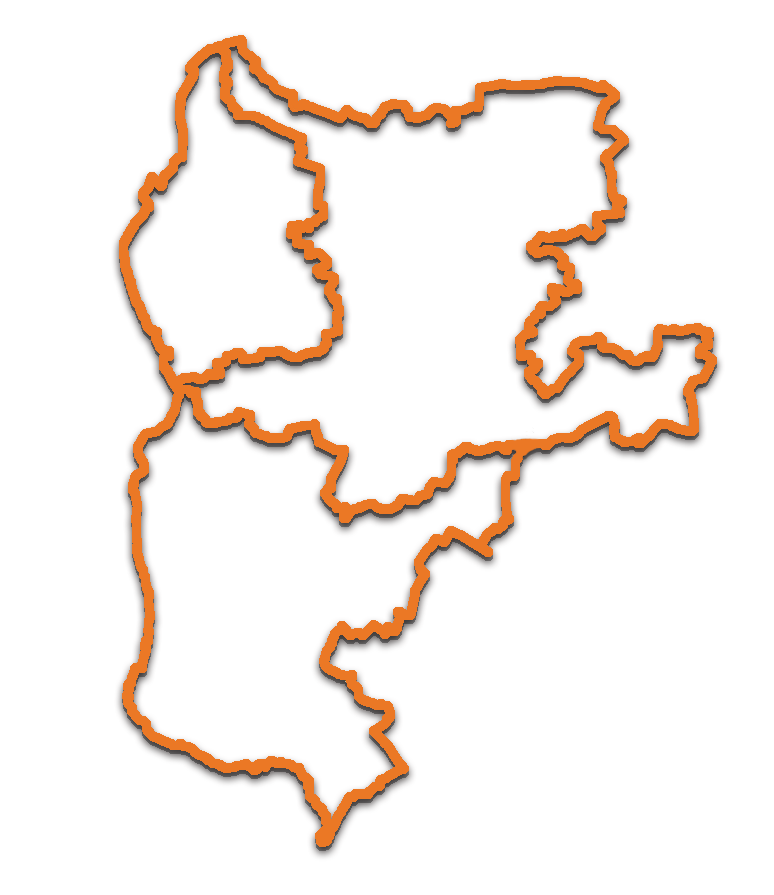

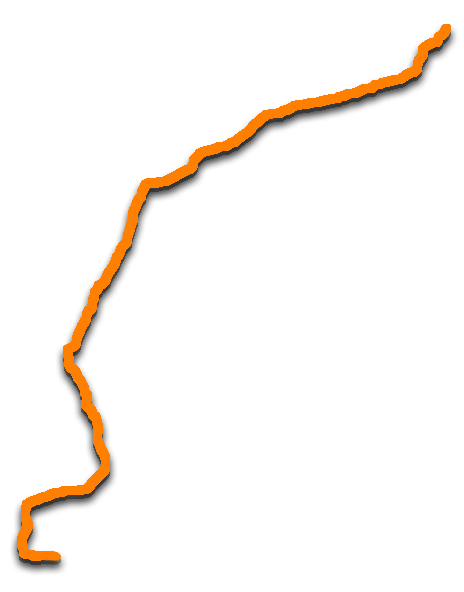

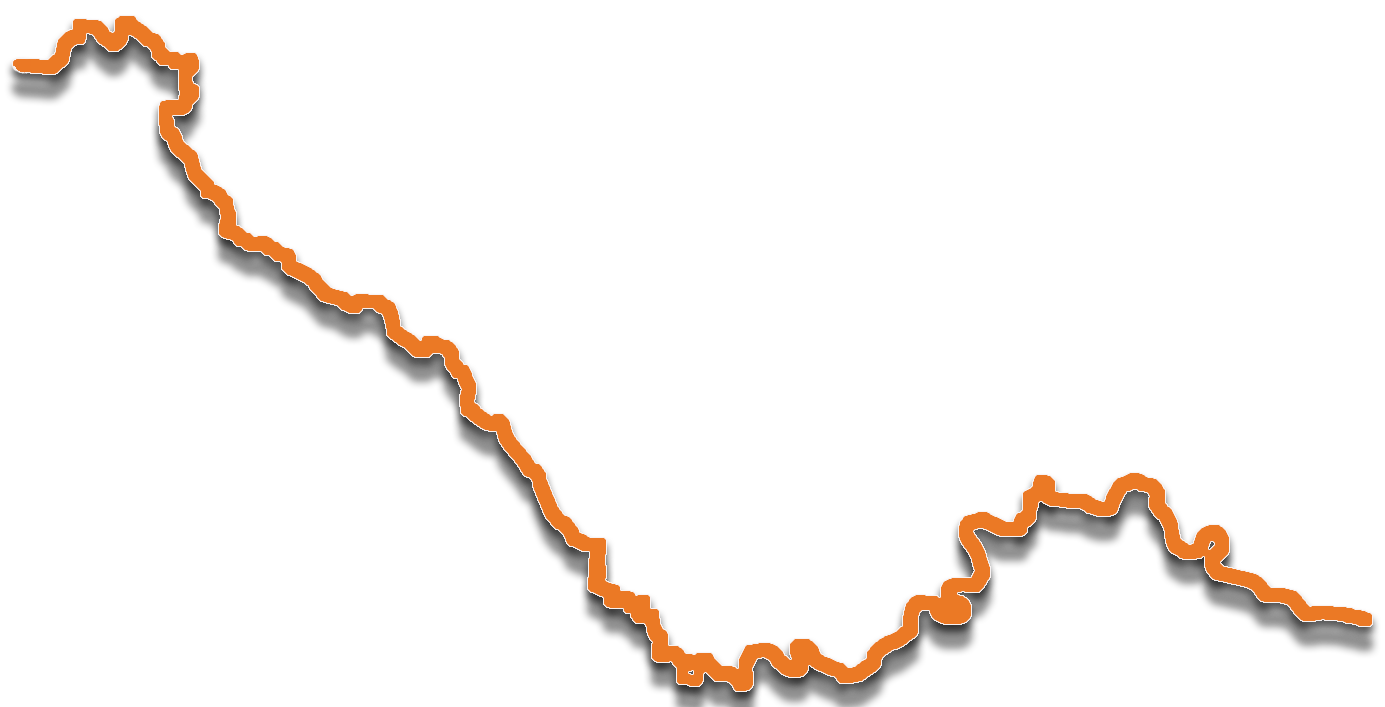

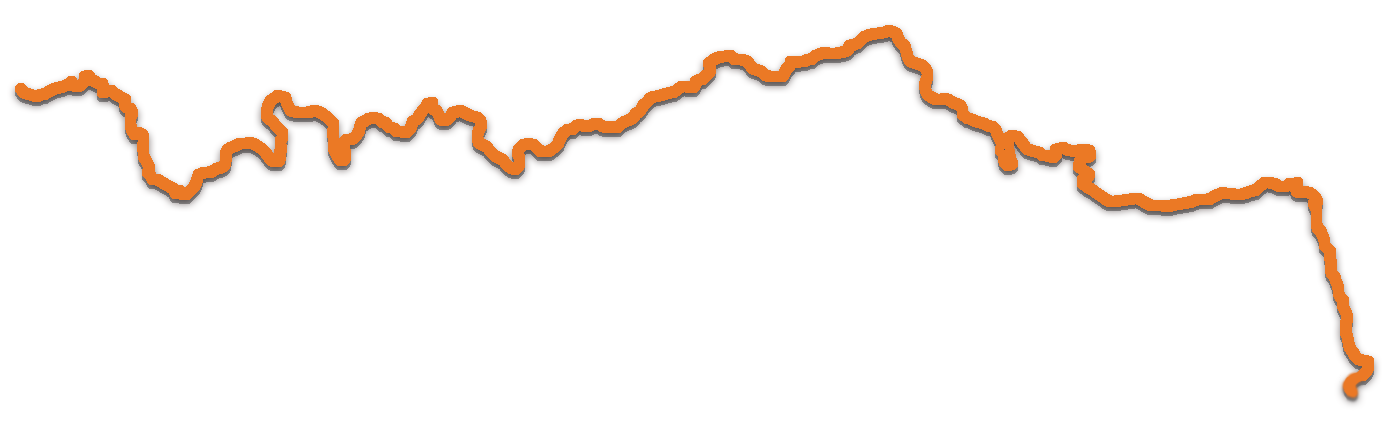

inst hatten die Römer an der Lippe eine Reihe von befestigten Lagern errichtet, um die Vorherrschaft in Germanien zu sichern. Lange Zeit hatte man vermutet, dass die römischen Truppen an der Lippe zum Teutoburger Wald marschierten, um dort in der Varusschlacht von den Germanen vernichtend geschlagen zu werden. So errichtete man im 19. Jahrhundert das Hermannsdenkmal, um dem germanischen Anführer und Helden Arminius ein monumentales Denkmal zu setzen und gleichzeitig das damals kaum vorhandene deutsche Nationalbewusstsein zu stärken. Nach neueren Erkenntnissen hat nun die Varusschlacht ganz woanders – nämlich im Osnabrücker Land – stattgefunden. Dennoch hatte es an der Lippe eine nachhaltige römische Vergangenheit gegeben. So entstand 1993 mit der Römerroute ein Radfernweg, der die Fundstellen früherer Römerlager und mehrere Museen miteinander verband und damit die römische Vergangenheit Germaniens in den Mittelpunkt stellte. Doch die Tour war auch eine Flussroute entlang der Lippe, die der nördlichste rechte Nebenfluss des Rheins und mit einer Länge von 220 Kilometern immerhin der längste Fluss in Nordrhein-Westfalen ist. So wurde der Radfernweg durch die Kooperationsgemeinschaft Römer-Lippe-Route, einem gemeinsamen Projekt von Ruhr.Tourismus und Lippe Verband, überarbeitet und 2013 als ‚Römer-Lippe-Route‘ mit dem Slogan ‚Geschichte im Fluss‘ neu eröffnet. Fortan widmet sich der nun 298 Kilometer lange Radfernweg als Doppel-Themenroute sowohl dem Flussverlauf der Lippe von der Quelle in Bad Lippspringe bis zur Mündung bei Wesel, als auch den römischen Spuren vom Hermannsdenkmal bei Detmold bis zum Archäologischen Park in der über 2000 Jahre alten Römerstadt Xanten.

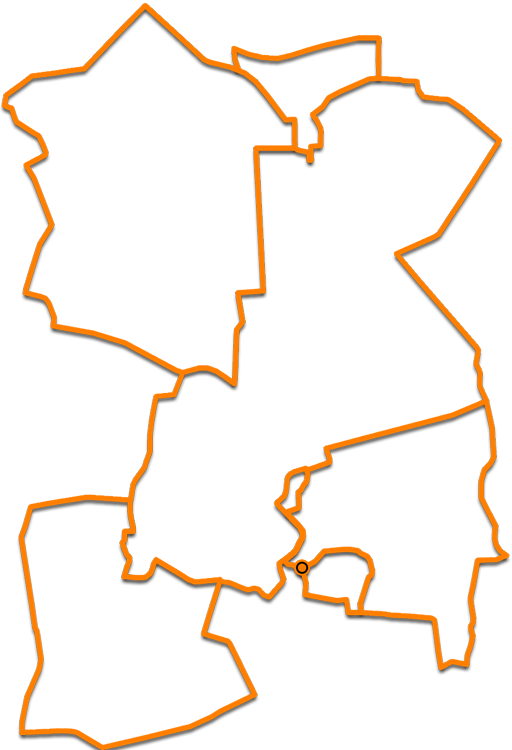

Detmold und Xanten sind Start- bzw. Zielort der Geschichts- und Naturroute, die unterwegs auch durch die Innenstädte von Paderborn, Lippstadt, Hamm und Lünen führt. Während die Landschaft am Teutoburger Wald noch sehr bergig und ländlich geprägt ist, trennt die Lippe ab Hamm die Industriekultur des Ruhrgebiets im Süden von der münsterländischen Parklandschaft im Norden. Ab Haltern geht es entlang von imponierenden Industriekulissen bis zum Niederrhein. Dort, wo die Lippe im 19. Jahrhundert noch schiffbar war, entsteht gerade mit den renaturierten Lippeauen eines der längsten zusammenhängenden Naturschutzgebiete Deutschlands. Als Logo für den Fernradweg dient ein leicht gekipptes Emblem, das einen weißen Römerhelm auf rotem Grund über einer dunkelblau abgesetzten Wellenlinie, die die Lippe symbolisieren soll, zeigt. Elf thematische Wegeschleifen mit einer Gesamtlänge von 154 Kilometern können alternativ zur Hauptroute genutzt werden. Sie sind mit dem gleichen Symbol ausgeflaggt, besitzen jedoch eine etwas andere Farbgebung, abhängig davon, ob es sich um eine wasserbezogene (blau-weiß) oder eine geschichtliche Themenroute (rot-weiß) handelt. Bereits kurze Zeit nach der Überarbeitung hatte sich die Römer-Lippe-Route zu einer der beliebtesten Radrouten Nordrhein-Westfalens entwickelt.

Charakteristik:

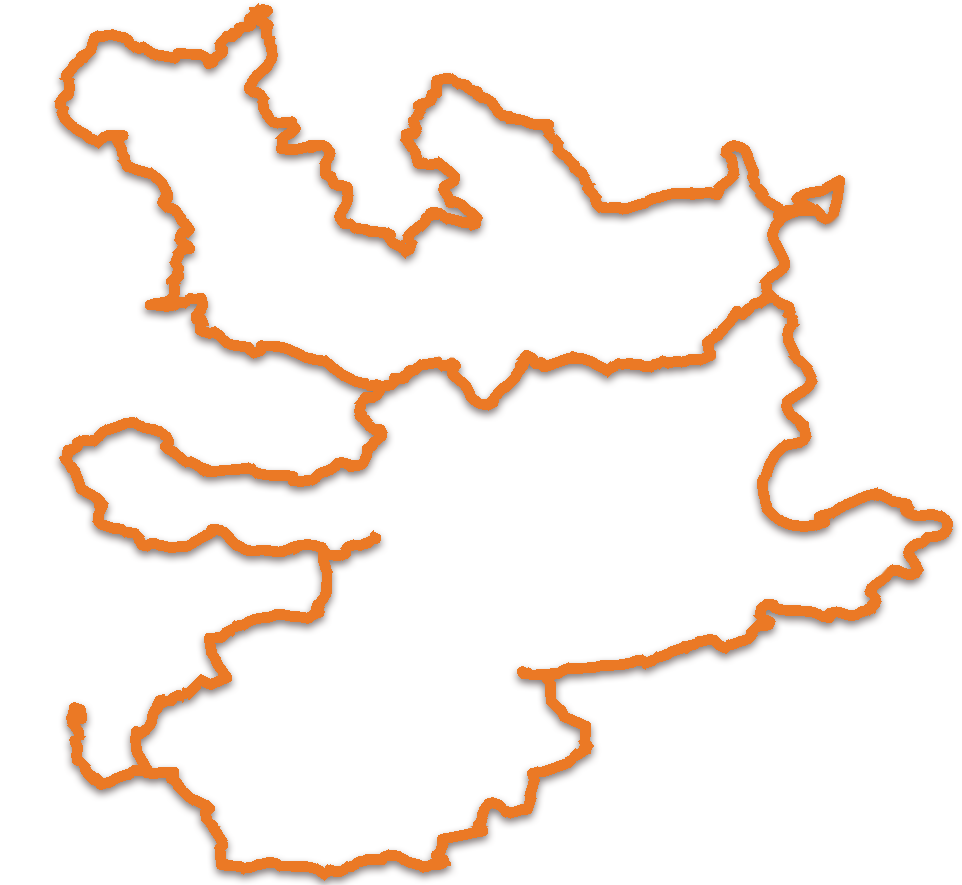

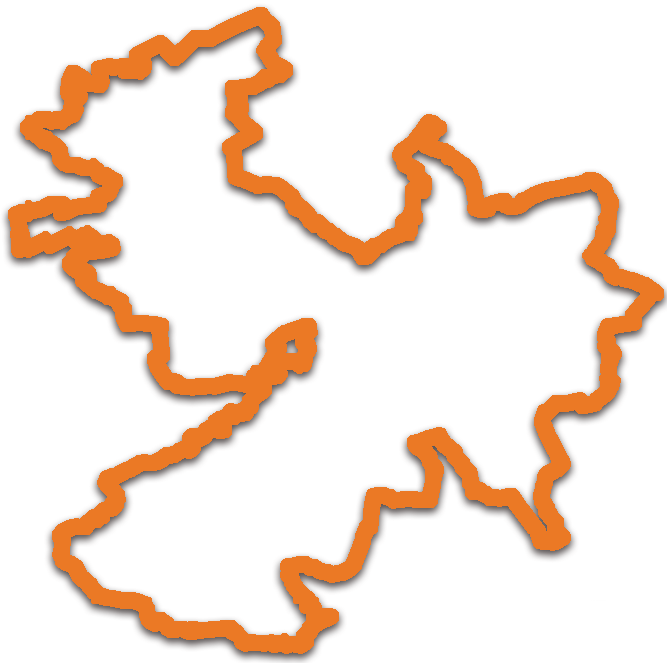

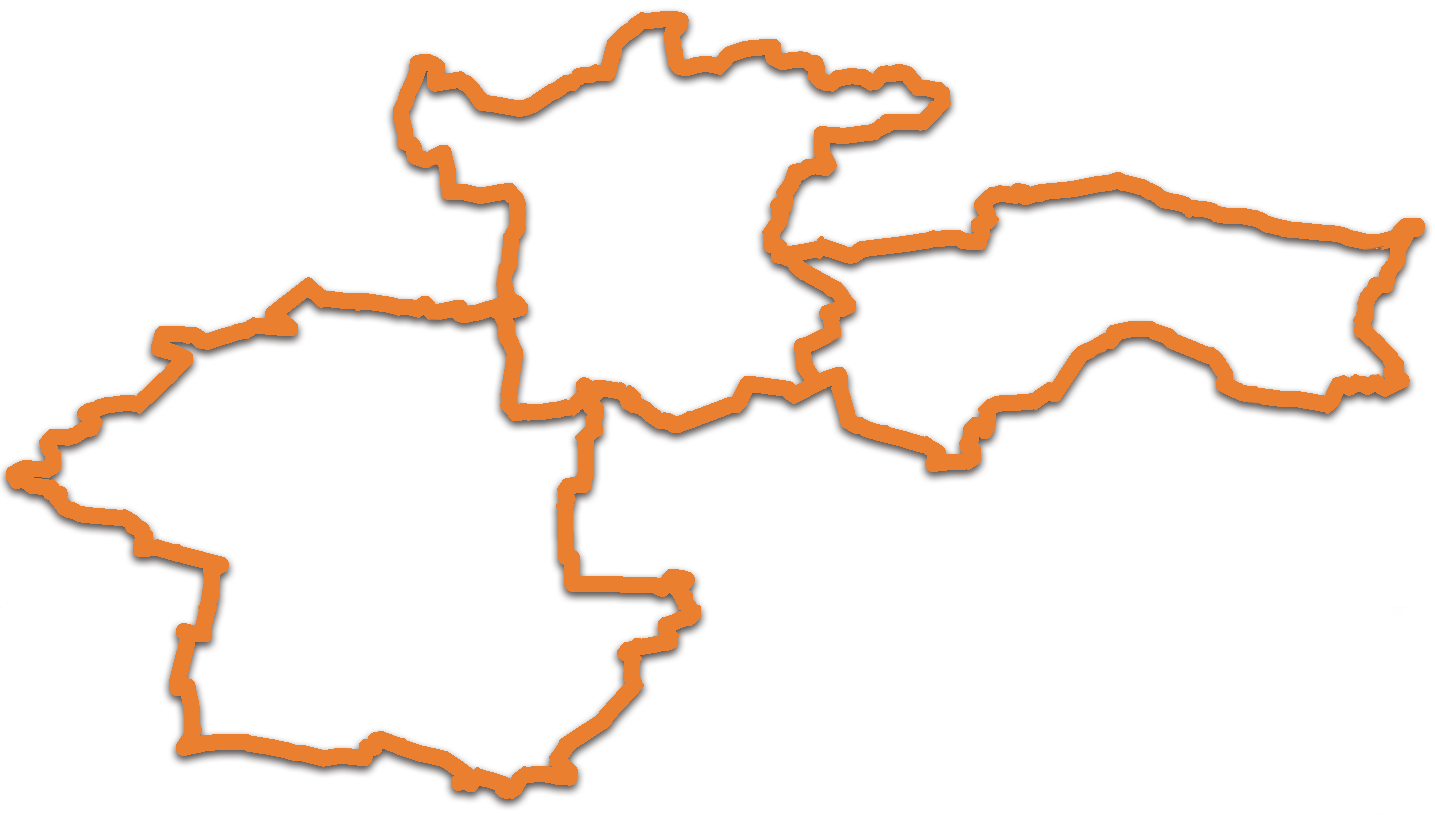

Die Römer-Lippe-Route verbindet die Regionen Teutoburger Wald, die Hellweg-Region, das Münsterland, die Metropole Ruhr und den Niederrhein miteinander. Empfohlen wird der Start in Detmold, um flussabwärts der Lippe bis zur Mündung zu folgen. Die Route ist aber auch in entgegengesetzter Richtung ausgeschildert. Bergig ist es nur am Teutoburger Wald, wo mit einigen Steigungen gerechnet werden muss. Insbesondere der langgestreckte Anstieg zum Hermannsdenkmal, zu dem man ja erst einmal hochklettern muss, um die Route zu beginnen, ist sehr steil und anspruchsvoll. Der Rest der Route ist weitgehend flach und familientauglich und die Streckenführung verläuft fast ausnahmslos auf separaten Radwegen oder auf wenig befahrenen Seitenstraßen. Nur innerhalb der Städte muss mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Die Wege sind überwiegend asphaltiert oder mit wasserabweisendem Schotter belegt. Neben der Hauptroute können alternativ elf verschiedene Themenschleifen gewählt werden, die so eine individuelle Streckenwahl oder einen Rundkurs als Tagesausflug ermöglichen. Der Radfernweg verfügt über zahlreiche Rastplätze und Schutzhütten sowie über eine große Anzahl von Informationstafeln am Wegesrand.

Ortschaften entlang der Route

Detmold / Horn-Bad Meinberg / Schlangen / Bad Lippspringe / Paderborn / Delbrück / Lippstadt / Wadersloh / Lippetal / Welver / Ahlen / Hamm / Werne / Bergkamen / Lünen / Waltrop / Selm / Olfen / Datteln / Haltern am See / Marl / Dorsten / Schermbeck / Hünxe / Wesel / Xanten

Detmold

ie Hochschulstadt und größte Stadt im Kreis Lippe war einst 450 Jahre lang von 1468 an Residenz der Grafen bzw. ab 1789 der Fürsten zu Lippe und nach dem Ersten Weltkrieg immerhin noch Hauptstadt des Freistaates Lippe. 1947 wurde der Freistaat jedoch in das Bundesland Nordrhein-Westfalen eingegliedert. Schillerndste Persönlichkeit Detmolds war Graf Friedrich Adolf, der das Residenzschloss barock umgestalten ließ, das Neue Palais, den inzwischen nicht mehr existierenden Landsitz Friedrichstal und den Friedrichtaler Kanal als Lustwasserstraße errichten ließ.

Detmold war 783 zum ersten Mal als ‚Theotmalli‘ schriftlich erwähnt worden. In diesem Jahr wurde hier das Heer Karls des Großen von den Sachsen geschlagen. Überregional bedeutend und bekannt ist das Hermannsdenkmal am Teutoburger Wald, das im 19. Jahrhundert als Nationaldenkmal zu Ehren des Germanenführers Arminius erschaffen wurde und an die Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr, erinnern soll, obwohl der Schauplatz dieses Gemetzels nach neueren Erkenntnissen relativ weit entfernt liegt. Das 53 m hohe Monument ist das höchste Denkmal Deutschlands.

Detmold wurde glücklicherweise im Zweiten Weltkrieg von Bombenangriffen verschont, so dass die sehenswerte Altstadt mit ihren über 600 denkmalgeschützten Häusern, die zum Teil noch aus dem späten Mittelalter stammen, erhalten blieb. Mittelpunkt des historischen Zentrums ist der Marktplatz mit dem Donopbrunnen. Hier steht das klassizistische Rathaus und mit der Erlöserkirche das älteste Gotteshaus der ehemaligen Residenzstadt.

Sehenswertes:

Das riesige Monumentaldenkmal am Teutoburger Wald südwestlich von Detmold wurde zwischen 1838 und 1875 durch Ernst von Bandel erbaut. Für Bandel war es sein Lebenswerk, dem er sich fast ausschließlich gewidmet hatte. Das Denkmal besitzt eine Gesamthöhe von 53,5m. Allein die Figur des Hermanns misst stattliche 26,6 m und sein mächtiges Schwert ist 7 m lang. Damit ist das gewaltige Monument die höchste Statue Deutschlands. Zur Zeit ihrer Einweihung war sie sogar die höchste der Welt! Der Sockel besteht aus Sandstein und kann bestiegen werden. Von hier aus, 386m über Detmold, hat man eine wundervolle weite Aussicht über den Teuto und das Eggegebirge. Der Hermann (Mann des Heeres) stellt den Cheruskerführer Arminius dar, der die germanischen Stämme einigte und die römischen Legionen unter Publius Quinctilius Varus in der Varusschlacht im Jahre 9 n.Chr. vollständig vernichtete. Die kolossartige Statue entstand in einer Zeit, in der den nationalen Symboliken aufgrund einer wachsenden deutschen Identität immer größere Bedeutung zukam. Schließlich hatte das Land noch kurz zuvor aus einer unübersichtlichen Vielzahl von Kleinstaaten bestanden. Die Figur, die stolz und entschlossen das Schwert empor streckt, steht für die erste Einigung der deutschen (eigentlich germanischen) Stämme und damit auch als Symbol für eine geeinte und große Zukunft, so wie man sie sich seinerzeit erhoffte. Der Hermann richtet sich aber vor allem gegen den damaligen Erbfeind Frankreich, gegen den er geographisch ausgerichtet ist.

Das riesige Monumentaldenkmal am Teutoburger Wald südwestlich von Detmold wurde zwischen 1838 und 1875 durch Ernst von Bandel erbaut. Für Bandel war es sein Lebenswerk, dem er sich fast ausschließlich gewidmet hatte. Das Denkmal besitzt eine Gesamthöhe von 53,5m. Allein die Figur des Hermanns misst stattliche 26,6 m und sein mächtiges Schwert ist 7 m lang. Damit ist das gewaltige Monument die höchste Statue Deutschlands. Zur Zeit ihrer Einweihung war sie sogar die höchste der Welt! Der Sockel besteht aus Sandstein und kann bestiegen werden. Von hier aus, 386m über Detmold, hat man eine wundervolle weite Aussicht über den Teuto und das Eggegebirge. Der Hermann (Mann des Heeres) stellt den Cheruskerführer Arminius dar, der die germanischen Stämme einigte und die römischen Legionen unter Publius Quinctilius Varus in der Varusschlacht im Jahre 9 n.Chr. vollständig vernichtete. Die kolossartige Statue entstand in einer Zeit, in der den nationalen Symboliken aufgrund einer wachsenden deutschen Identität immer größere Bedeutung zukam. Schließlich hatte das Land noch kurz zuvor aus einer unübersichtlichen Vielzahl von Kleinstaaten bestanden. Die Figur, die stolz und entschlossen das Schwert empor streckt, steht für die erste Einigung der deutschen (eigentlich germanischen) Stämme und damit auch als Symbol für eine geeinte und große Zukunft, so wie man sie sich seinerzeit erhoffte. Der Hermann richtet sich aber vor allem gegen den damaligen Erbfeind Frankreich, gegen den er geographisch ausgerichtet ist.

An der Stelle des heutigen Residenzschlosses im Zentrum der Stadt Detmold stand vermutlich bereits im 8. Jahrhundert ein Wirtschaftshof des Paderborner Bischoffs, der im frühen 13. Jahrhundert zur Wasserburg ausgebaut wurde. Im Jahr 1447 wurde die Anlage während der Soester Fehde vollständig zerstört, gleich darauf aber zu einer mächtigen Festung wiederaufgebaut.

An der Stelle des heutigen Residenzschlosses im Zentrum der Stadt Detmold stand vermutlich bereits im 8. Jahrhundert ein Wirtschaftshof des Paderborner Bischoffs, der im frühen 13. Jahrhundert zur Wasserburg ausgebaut wurde. Im Jahr 1447 wurde die Anlage während der Soester Fehde vollständig zerstört, gleich darauf aber zu einer mächtigen Festung wiederaufgebaut.

Der Renaissancebaumeister Jörg Unkair, der bereits das Schloss Neuhaus bei Paderborn errichtete, wurde im 16. Jahrhundert mit dem Bau eines neuen Residenzschlosses beauftragt. Ab 1549 entstand das prächtige Schloss, das 1673 schließlich in der heutigen Größe vollendet wurde. 1715 wurde die Inneneinrichtung im modernen Stil dieser Zeit barockisiert.

Die Vierflügelanlage gilt als typisches Beispiel für die Weserrenaissance. Die Hauptfassade ist asymmetrisch gegliedert und besitzt auf der linken Seite einen auffälligen Rundturm. In den Winkeln des Innenhofes wurden vier Treppentürme erbaut. Das Residenzschloss wird auch heute noch von der Fürstenfamilie zur Lippe bewohnt, kann aber dennoch im Rahmen einer Führung zum großen Teil besichtigt werden. Sehenswert sind der Rote Salon genannte Empfangsraum mit seinen Stuckornamenten und den Deckenmalereien, der Ahnensaal mit Gemälden der einst regierenden Grafen und Fürsten zur Lippe und ihren Gemahlinnen, der Elisabethsaal, die beiden Empire-Zimmer mit originalem Mobiliar aus dem frühen 19. Jahrhundert, das Jagdzimmer mit der Waffensammlung sowie die Königszimmer mit den großen Schlachtgemälden.

Der Schlossplatz vor dem Hauptgebäude entstand im 18. Jahrhundert als französischer Garten, der im frühen 19. Jahrhundert zum englischen Park umgestaltet wurde. Besonders beeindruckend ist der große, achteckige Springbrunnen mit seiner am Abend beleuchteten Fontäne.

Nach dem Residenzschloss ist das Neue Palais das bedeutendste profane Bauwerk Detmolds. Es wurde zwischen 1706 und 1708 durch Graf Friedrich Adolph erbaut. Als Geschenk für seine Gemahlin gehörte ‚die Favorite‘ als Außengebäude zunächst zum Schlosskomplex. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstand ein zum Palais gehörender französischer Garten, der später dem Zeitgeschmack entsprechend zum englischen Landschaftsgarten umgestaltet wurde. Mit seinen Wasserspielen und den seltenen exotischen Bäumen wurde er bereits 1920 unter Naturschutz gestellt. Mitte des 19. Jahrhunderts war das inzwischen ‚Friedamadolfsburg‘ genannte Palais baufällig geworden, so dass es unter Leopold III. renoviert, umgestaltet und dreistöckig ausgebaut wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Hochschule für Musik in das stolze Bauwerk ein.

Nach dem Residenzschloss ist das Neue Palais das bedeutendste profane Bauwerk Detmolds. Es wurde zwischen 1706 und 1708 durch Graf Friedrich Adolph erbaut. Als Geschenk für seine Gemahlin gehörte ‚die Favorite‘ als Außengebäude zunächst zum Schlosskomplex. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstand ein zum Palais gehörender französischer Garten, der später dem Zeitgeschmack entsprechend zum englischen Landschaftsgarten umgestaltet wurde. Mit seinen Wasserspielen und den seltenen exotischen Bäumen wurde er bereits 1920 unter Naturschutz gestellt. Mitte des 19. Jahrhunderts war das inzwischen ‚Friedamadolfsburg‘ genannte Palais baufällig geworden, so dass es unter Leopold III. renoviert, umgestaltet und dreistöckig ausgebaut wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Hochschule für Musik in das stolze Bauwerk ein.

Das Landestheater Detmold geht auf die Gründung des Hochfürstlich Lippischen Hoftheaters durch Fürst Leopold II. zurück. Heute besitzt das Landestheater in Detmold fünf Spielstätten, darunter das historische Lippische Landestheater gegenüber dem Schloss mit 680 Plätzen und das klassizistische Hoftheater, das immerhin noch 250 Zuschauern Platz bietet. Das Theater gilt durch seine viele Gastspiele als die größte Reisebühne Europas.

Das Landestheater Detmold geht auf die Gründung des Hochfürstlich Lippischen Hoftheaters durch Fürst Leopold II. zurück. Heute besitzt das Landestheater in Detmold fünf Spielstätten, darunter das historische Lippische Landestheater gegenüber dem Schloss mit 680 Plätzen und das klassizistische Hoftheater, das immerhin noch 250 Zuschauern Platz bietet. Das Theater gilt durch seine viele Gastspiele als die größte Reisebühne Europas.

Die nur knapp zwei Kilometer lange Wasserstraße wurde 1701 bis 1704 durch Graf Friedrich Adolf, dem wohl schillerndsten Lippfischen Landesfürsten, angelegt. Der Kanal diente lediglich zum Zwecke von Lustfahrten mit Gondeln der adligen Gesellschaft und führte vom Detmolder Residenzschloss bis zum heute nicht mehr existierenden Landsitz Friedrichsthal. Die gesamte Anlage ist ein bedeutendes Denkmal der barocken Wasserbaukunst. Drei Schleusen regelten den Wasserstand. Nachdem bereits 1748 der herrschaftliche Bootsverkehr wieder eingestellt wurde, errichtete man zwei Mühlen, die das Wassergefälle an den ehemaligen Schleusen wirtschaftlich nutzten.

Die nur knapp zwei Kilometer lange Wasserstraße wurde 1701 bis 1704 durch Graf Friedrich Adolf, dem wohl schillerndsten Lippfischen Landesfürsten, angelegt. Der Kanal diente lediglich zum Zwecke von Lustfahrten mit Gondeln der adligen Gesellschaft und führte vom Detmolder Residenzschloss bis zum heute nicht mehr existierenden Landsitz Friedrichsthal. Die gesamte Anlage ist ein bedeutendes Denkmal der barocken Wasserbaukunst. Drei Schleusen regelten den Wasserstand. Nachdem bereits 1748 der herrschaftliche Bootsverkehr wieder eingestellt wurde, errichtete man zwei Mühlen, die das Wassergefälle an den ehemaligen Schleusen wirtschaftlich nutzten.

Hinter der Szenerie: Der verschwenderische Graf Der Lippische Graf Friedrich Adolf war nicht gerade ein bescheidener Mensch. Er prägte mit seinen Barockbauten das Bild der Stadt Detmold bis heute. Das Renaissanceschloss ließ er großzügig barock ausbauen, schuf das Neue Palais für seine Gemahlin sowie den inzwischen nicht mehr existierenden Landsitz Friedrichstal und er ließ den Friedrichstaler Kanal als gräfliche Lustfahrwasserstraße anlegen. Auch seine Gemahlin, Amalie von Solms-Hohensolms, galt als ausgesprochen verschwenderisch! Ferdinand Christian, der Bruder des Grafen, sagte einmal: ‚Mein Bruder liebte das Maßlose, aber sie noch mehr!‘ Kein Wunder also, das der Graf und Landeschef ständig in Geldnot war! Trotzdem liebte er es, mit seinen Bauwerken und mit ausschweifenden Gesellschaften und Festen zu protzen! Der von ihm angestrebte Fürstentitel blieb ihm jedoch versagt – diese Würde wurde erst 1789 dem damaligen Regenten Leopold I. verliehen. Einmal hatte Graf Friedrich Adolf auch den russischen Zaren Peter den Großen zu Gast. Im Hinblick auf den gerade 35.000 Einwohner zählenden Kleinstaat Lippe meinte der Zar zum Grafen süffisant: ‚Eure Liebden sind zu groß für Euer kleines Land!‘

Am Ende des Friedrichstaler Kanals befindet sich die Obere Mühle. Hier stand einst der barocke Landsitz Friedrichstal inmitten einer großzügigen französischen Gartenlandschaft. Zahlreiche Wasserspiele mit Fontänen und Kaskaden, Skulpturen, Laubengänge und Blumenrabatten prägten das Gelände. 1705 entstand die prächtige Löwengrotte. Bevor der Landsitz vollständig fertig gestellt wurde, wurde er im gleichen Jahrhundert bereits wieder abgebrochen. Der Park wurde im damals zeitgemäßen englischen Stil umgestaltet, die Löwengrotte im neugotischen Stil zum Mausoleum umgestaltet. Es dient heute dem Grafen Friedrich Adolf und Fürstin Pauline als letzte Ruhestätte. Geplant ist derzeit, die Struktur des historischen Barockgartens wieder zu rekonstruieren.

Detmold wurde glücklicherweise im Zweiten Weltkrieg von Bombenangriffen verschont, so dass die sehenswerte Altstadt mit ihren über 600 denkmalgeschützten Häusern, die zum Teil noch aus dem späten Mittelalter stammen, erhalten blieb. Mittelpunkt des historischen Zentrums ist der Marktplatz mit dem Donopbrunnen. Hier steht das klassizistische Rathaus und mit der Erlöserkirche das älteste Gotteshaus der ehemaligen Residenzstadt. Hier lohnt es sich, durch die alten Gässchen zu bummeln und in einem der zahlreichen Cafés das historische Flair zu genießen.

Detmold wurde glücklicherweise im Zweiten Weltkrieg von Bombenangriffen verschont, so dass die sehenswerte Altstadt mit ihren über 600 denkmalgeschützten Häusern, die zum Teil noch aus dem späten Mittelalter stammen, erhalten blieb. Mittelpunkt des historischen Zentrums ist der Marktplatz mit dem Donopbrunnen. Hier steht das klassizistische Rathaus und mit der Erlöserkirche das älteste Gotteshaus der ehemaligen Residenzstadt. Hier lohnt es sich, durch die alten Gässchen zu bummeln und in einem der zahlreichen Cafés das historische Flair zu genießen.

Die dreischiffige spätgotische Hallenkirche, die hier in Detmold auch Marktkirche genannt wird, da sie mitten im Zentrum am Marktplatz steht, ist das älteste noch unverändert erhalten gebliebene Bauwerk der Stadt. Vermutlich wurde an dieser Stelle bereits um das Jahr 800 eine erste Holzkirche errichtet. Alte Turmreste konnten auf das 10. Jahrhundert datiert werden. Wesentliche Bauteile der heutigen Teile stammen aus dem 14. Jahrhundert. Nachdem ein verheerender Stadtbrand 1547 große Teile Detmolds vernichtete und auch die Kirche stark beschädigte, wurde sie bis 1592 in der heutigen Form wiederhergestellt. Als 1605 im Zuge der Reformation der evangelisch-reformierte Glaube in der Stadt eingeführt wurde, fiel auch die ehemals dem hl. Vitus geweihte Kirche an die protestantische Gemeinde. Der Innenraum ist der calvinistischen Auffassung nach sehr schlicht gehalten. Bemerkenswert sind der pokalförmige Taufstein von 1579, zwei Epitaphe aus dem 16. Jahrhundert und das spätbarocke Orgelprosekt von 1795. Das Innenleben der Orgel war in den 1960er Jahren erneuert worden.

Die dreischiffige spätgotische Hallenkirche, die hier in Detmold auch Marktkirche genannt wird, da sie mitten im Zentrum am Marktplatz steht, ist das älteste noch unverändert erhalten gebliebene Bauwerk der Stadt. Vermutlich wurde an dieser Stelle bereits um das Jahr 800 eine erste Holzkirche errichtet. Alte Turmreste konnten auf das 10. Jahrhundert datiert werden. Wesentliche Bauteile der heutigen Teile stammen aus dem 14. Jahrhundert. Nachdem ein verheerender Stadtbrand 1547 große Teile Detmolds vernichtete und auch die Kirche stark beschädigte, wurde sie bis 1592 in der heutigen Form wiederhergestellt. Als 1605 im Zuge der Reformation der evangelisch-reformierte Glaube in der Stadt eingeführt wurde, fiel auch die ehemals dem hl. Vitus geweihte Kirche an die protestantische Gemeinde. Der Innenraum ist der calvinistischen Auffassung nach sehr schlicht gehalten. Bemerkenswert sind der pokalförmige Taufstein von 1579, zwei Epitaphe aus dem 16. Jahrhundert und das spätbarocke Orgelprosekt von 1795. Das Innenleben der Orgel war in den 1960er Jahren erneuert worden.

Das beliebte Freilichtmuseum zeigt auf einer Fläche von 90 ha rund 100 historische Gebäude und gilt damit als das größte seiner Art in Europa. Ziel der Einrichtung ist es, den Wandel des bäuerlichen Lebens anhand von historischen Bauwerken nachvollziehbar zu machen. So wurde neben einer historischen Holländerwindmühle der Westmünsterländische Hof, der die Zeit des späten 18. Jahrhunderts repräsentiert, das ‚Paderborner Dorf‘ (Zeit um 1900) oder das ‚Sauerländer Dorf‘ (1920er Jahre) wiederaufgebaut. Man fühlt sich zurückversetzt in eine lange vergangene Zeit und kann sich so gut vorstellen, wie ein Dorf damals ausgesehen und funktioniert hat. Und auch die 1960er Jahre werden im Museum durch eine alte Landtankstelle vertreten.

Gegenüber dem Fürstlichen Residenzschloss und dem Lippischen Landestheater befindet sich das Lippische Landesmuseum. Mit Stolz verweist man darauf, das größte und älteste Museum in Ostwestfalen-Lippe zu sein. Das 1835 gegründete Museum besitzt insgesamt fünf Häuser mit bedeutenden Sammlungen in den Sparten Naturkunde, Ur- und Frühgeschichte, der Landesgeschichte des ehemaligen Freistaates Lippe, Volkskunde, Völkerkunde, Möbel und Kunst. Darüber hinaus präsentiert die sehr breit gefächerte ständige Ausstellung ein Münzkabinett sowie Spielzeug-, Trachten- und Mineraliensammlungen. Eine weitere Abteilung behandelt den Mythos um die Varusschlacht und den germanischen Helden Arminius, der die germanischen Stämme im Kampf gegen die Römer geeint hatte. Neben der ständigen Sammlung werden auch häufig Sonderausstellungen mit interessanten Themen gezeigt.

Gegenüber dem Fürstlichen Residenzschloss und dem Lippischen Landestheater befindet sich das Lippische Landesmuseum. Mit Stolz verweist man darauf, das größte und älteste Museum in Ostwestfalen-Lippe zu sein. Das 1835 gegründete Museum besitzt insgesamt fünf Häuser mit bedeutenden Sammlungen in den Sparten Naturkunde, Ur- und Frühgeschichte, der Landesgeschichte des ehemaligen Freistaates Lippe, Volkskunde, Völkerkunde, Möbel und Kunst. Darüber hinaus präsentiert die sehr breit gefächerte ständige Ausstellung ein Münzkabinett sowie Spielzeug-, Trachten- und Mineraliensammlungen. Eine weitere Abteilung behandelt den Mythos um die Varusschlacht und den germanischen Helden Arminius, der die germanischen Stämme im Kampf gegen die Römer geeint hatte. Neben der ständigen Sammlung werden auch häufig Sonderausstellungen mit interessanten Themen gezeigt.

Das außergewöhnliche Museum behandelt als einziges seiner Art die Geschichte und die Kultur der Russlanddeutschen und der Russlandmennoniten. Schwerpunkte sind das häusliche Umfeld, das religiöse Leben und die wirtschaftlichen Errungenschaften der Russlanddeutschen in ihrer langen Migrationsgeschichte. Erwähnenswert sind die von Jakob Wedel zur Verfügung gestellten Gemälde und Plastiken. Der 1931 in Kirgisien geborene Künstler erwarb sich international in vielen Ausstellungen Anerkennung und lebt seit 1988 im ostwestfälischen Schieder-Schwalenberg. Wedel gilt als der wohl bekannteste russlanddeutsche Künstler.

Die einstige Höhenburg war zwischen 1190 und 1194 durch die Edelherren zur Lippe, Bernhard II. und seinen Sohn Hermann II. erbaut worden. Während der Eversteiner Fehde im frühen 15. Jahrhundert wurde Herzog Heinrich I. von Braunschweig auf der Burg festgesetzt. Doch Mitte des gleichen Jahrhunderts brannte die Burg nieder. Danach wurde die Wehranlage nicht wieder aufgebaut. Die Anlage der Falkenburg, die einst aus einer Vor- und einer Hauptburg bestand, steht heute als Bodendenkmal unter Denkmalsschutz. Zuletzt konnte die Ruine aufgrund umfangreicher archäologischer Untersuchungen nicht betreten werden.

Im Detmolder Stadtteil Berlebeck befindet sich mit der schon 1939 gegründeten Adlerwarte ein beliebter und vielbesuchter Vogelpark. Rund 200 verschiedene Greifvögel von 46 Arten gibt es hier zu bestaunen, darunter Falken, Adler, Milane, Bussarde, Eulen und Geier. Innerhalb der Saison finden mehrfach am Tage Flugvorführungen statt.

Die Adlerwarte diente auch schon als Kulisse für mehrere Filme, darunter ‚Die Geierwally‘ und ‚Die Schlangengrube und das Pendel‘

Nicht weit entfernt vom Hermannsdenkmal am Teutoburger Wald südwestlich von Detmold befindet sich der Vogelpark Heiligenkirchen. Umgeben von farbigen Blumenwiesen werden rund 1200 einheimische und exotische Vögel aus 300 Arten gehalten, darunter Papageien, Pelikane, Flamingos, Pfauen, Störche und Kraniche. Der Vogelpark engagiert sich verstärkt um die Nachzucht von seltenen Vogelarten.

Horn – Bad Meinberg

o der Teutoburger Wald in das Eggegebirge übergeht, liegt die Stadt Horn-Bad Meinberg. Mit der ‚Lippischen Velmerstot‘ (441m) und der ‚Preußischen Velmerstot‘ (468m) befinden sich die höchsten Berge des Eggegebirges und mit den Barnacken (446m) auch der höchste Berg des Teutoburger Waldes auf dem Stadtgebiet. Dazwischen liegt das idyllische Felsental des Silberbaches. Mit den Externsteinen befindet sich auch eines der markantesten Naturdenkmäler Deutschlands in Horn-Bad Meinberg. Hier wurden vermutlich schon in vorgeschichtlicher Zeit kultische Rituale vollzogen und auch heute besitzen die 50m hohen Felsen für spiritistische Zeitgenossen eine magische Anziehungskraft. In Bad Meinberg hat sich bereits im 18. Jahrhundert ein Kurbetrieb etabliert. Im barocken Kurpark haben sich noch mehrere Einrichtungen aus dieser Zeit erhalten.

Die Stadt Horn-Bad Meinberg, die in der heutigen Form im Zuge der Gebietsreform 1970 entstand, besitzt ein ausgedehntes Radroutennetz mit 24 verschiedenen Touren. Die Radstrecken besitzen eine Länge von 15 bis 70 km und wurden vom ADFC Lippe zusammengestellt.

Sehenswertes:

Umgeben von einem kleinen Park im Teutoburger Wald befindet sich eine der markantesten Natursehenswürdigkeiten Deutschlands. Die Externsteine bestehen aus mehreren Sandsteinfelsen, die vor rund 70 Mio. Jahren als waagerechter Block entstanden und seitdem durch Erdverschiebungen senkrecht aufgestellt wurden. Durch Erosion erhielten sie dann ihre charakteristische heutige Form. Die fast 50m hohen Felsblöcke, die aus 13 freistehenden Einzelfelsen bestehen, stehen inzwischen unter Kultur- und Naturdenkmalschutz. Man kann die Externsteine über eine Felsentreppe besteigen, die wohl schon mindestens seit dem 17. Jahrhundert besteht.

Die Externsteine besaßen wahrscheinlich bereits in der frühen Steinzeit kultische Bedeutung. Hier ist auch einer der möglichen Standorte der Irminsul, dem höchsten Heiligtum der Germanen. Bis zum heutigen Tage verehren viele esoterisch veranlagte Menschen die Felsengruppe als mystischen Kraftort mit spirituellen Eigenschaften. Zur Walpurgisnacht und zur Sommersonnenwende treffen sich hier Massen an Personen, um gemeinsam zu feiern. Inzwischen ist aber der Verzehr von Alkohol an diesen Tagen verboten – offensichtlich haben es einige doch zu bunt getrieben…

Direkt an der alten Stadtmauer von Horn steht die Burg Horn. Vermutlich entstand sie um die Zeit der Stadtgründung. Die erste urkundliche Erwähnung eines herrschaftlichen Hauses stammt jedenfalls von 1310. 1659 erhielt die Wehranlage mit dem Anbau des Seitenflügels ihre heutige Charakteristik mit den beiden im rechten Winkel zueinander stehenden Gebäudeteilen. Burg Horn hatte lange als Wohnsitz der Edelherren zur Lippe gedient. Heute beherbergt das historische Gemäuer ein Heimatmuseum, das die Stadtgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart beleuchtet. Besondere Schwerpunkte der Ausstellung sind die Schleifmühle und die Kupferschmiede. Das Museum ist zwischen Ostern und Allerheiligen geöffnet.

Der über 6 ha große historische Kurpark von Bad Meinberg wurde bereits 1770 als barocke und streng geometrische Gartenanlage angelegt. Seitdem ist er allerdings mehrfach umgestaltet worden. Die Ost-West-Achse des Parks geht im Westen in die zentrale Einkaufstraße des Kurortes über. Im Südwesten besitzt der Kurpark mit dem Schneckenberg einen kleinen Aussichtshügel. Der 1842 erbaute Brunnentempel ist das Wahrzeichen von Bad Meinberg. Daneben haben sich das Bade- und Logierhaus Stern (1773) und das Kurhaus Rose (1775) als historische Gebäude erhalten.

Im Seepark, einem 1915 fertig gestellten Teil der Grünanlage, schießt eine 12m hohe Fontäne aus dem Teich. Der sogenannte Berggarten wurde 1928 als Erweiterung angelegt. Östlich des Kernortes schließt sich das Silvatikum direkt an den Kurpark an. In diesem Länderwaldpark wurden in den 1960er Jahren 36.000 Bäume und Sträucher gepflanzt, die inzwischen bereits eine stattliche Größe erreicht haben. Das Silvatikum ist der größte Park in Horn-Bad Meinberg.

Das private Traktorenmuseum im Ortsteil Kempenfeldrom zeigt landschaftliche Geräte vom Mittelalter bis in die 1960er Jahre, darunter rund 60 motorisierte Landmaschinen. Die Sammlung wird von Johannes Glitz seit Jahrzehnten liebevoll gepflegt.

Die Kirche, die vor der Reformation Johannes dem Täufer geweiht war, ist eine dreischiffige Hallenkirche aus dem späten 15. Jahrhundert. Der Turm stammt noch von der Vorgängerkirche und wurde vermutlich im 12. Jahrhundert erbaut. Nach einem Blitzschlag im Jahr 1819 mussten das gesamte Dach und die welsche Haube des Turmes erneuert werden. Zum Inventar gehören das gotische Chorgestühl aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert, der Taufstein von 1589, das Orgelprospekt aus dem 17. Jahrhundert sowie fünf Kronleuchter aus dem Jahre 1708.

Eine erste Kirche wurde in Bad Meinberg bereits im 9. Jahrhundert durch Mönche erbaut. Vermutlich handelte es sich dabei um ein Gebäude aus Holz. Das heutige Gotteshaus wurde im 12. Jahrhundert im romanischen Stil erbaut. Seit der Reformation im Jahre 1541 dient sie der evangelisch-reformierten Kirche als Gotteshaus. Nachdem im späten 18. Jahrhundert der Kurbetrieb begann, stieg die Einwohnerzahl von Bad Meinberg sprunghaft an und das Kirchengebäude wurde für die stetig wachsende Gemeinde zu klein. Mehrfach wurde das Gotteshaus ausgebaut. Heute beschreibt die Kirche im Grundriss eine Kreuzform und fasst bis zu 700 Gläubige. Sehenswert ist das Sakramentshäuschen aus der Zeit um 1500. Einst beherbergte die Kirche ein übergroßes Taufbecken, in dem der Sachsenherzog Widukind getauft worden sein soll. Hinter der Szenerie: Die Taufe Widukinds und der Taufstein von Meinberg Über den Sachsenführer Widukind gibt es eine Vielzahl von Sagen und Mythen. Der Wahrheitsgehalt dieser Geschichten lässt sich allerdings nur selten belegen. Tatsache ist, dass er der große Wiedersacher Karls des Großen war. Der Kaiser fühlte sich damals genötigt, mit seinem Heer gegen die Sachsen zu ziehen, um das gleichwohl renitente als auch unchristliche Volk zu unterwerfen – was ihm schließlich auch gelang. Als Zeichen seiner Niederlage ließ sich der Sachsenherzog taufen – angeblich in der Kirche von Meinberg, so erzählt es die Sage. Dort hatte es einst einen riesigen Taufstein gegeben, über dessen Verbleib allerdings auch keine wirklich verlässlichen Informationen vorliegen. 1736 soll dieser während der Renovierung des Gotteshauses auf dem Kirchhof als Blumenkübel zweckentfremdet worden sein. Eine andere Quelle behauptet, der Taufstein wurde zerschmettert und die Steine für den Turmbau genutzt. Wie auch immer: nach 1793 verliert sich die Spur der Taufe, und so weiß man heute nichts mehr so genau! Nur das der Sachsenherzog an diesem Orte getauft wurde, das ist vielleicht und möglicherweise ganz, ganz sicher…

Die Naturbühne wird unter den Einheimischen liebevoll die ‚schönste Sackgasse von Lippe‘ genannt. Sie liegt direkt am Waldrand und wird in den Sommermonaten bereits seit den 1960er Jahren von einer Laienschauspielgruppe bespielt. Gegeben werden überwiegend Komödien, Volksstücke und Märchen für Kinder.

Die Zweiflügelanlage am Marktplatz von Horn wurde um das Jahr 1616 im Stil der Weserrenaissance errichtet. Das markante barocke Portal entstand 1680. Lange beherbergte das zweistöckige Gebäude eine Bierbrauerei und eine Brandweinbrennerei, später diente der Hof als Hotel.

Schlangen

m Rande der Senne liegt die ostwestfälische Gemeinde Schlangen. Teile des Gemeindegebietes liegen im Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge, größere Areale werden aber auch vom Truppenübungsplatz Senne eingenommen. Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Oesterholz-Haustenbeck, Kohlstädt und Schlangen. Gleich zwei Heimatmuseen dokumentieren die Geschichte der Region.

Von den ehemals hochherrschaftlichen Gebäuden sind nur noch Fragmente erhalten. Das einstige Jagdschloss Oesterholz wurde bis auf die Meierei abgetragen. Das verbleibende Gebäude beherbergt heute ein Altersheim. Die einstige fränkische Wehrburg in Kohlstädt verfällt seit dem 14. Jahrhundert zur Ruine. Und auch die mittelalterliche Kirche, die womöglich auf das 9. Jahrhundert zurückgeht, wurde im späten 19. Jahrhundert neu erbaut – nur der Westturm aus dem 13. Jahrhundert blieb stehen.

Übrigens: die Einwohner von Schlangen heißen ‚Schlänger‘.

Sehenswertes:

Während die neuromanische evangelische Kirche erst 1878 erbaut wurde, stammt der mittelalterliche Westturm noch von der Vorgängerkirche aus dem frühen 13. Jahrhundert. Die Ursprünge der Kirche gehen aber wohl sogar ins 9. oder 10. Jahrhundert zurück.

Die Faktenlage um die Burgruine, die auch ‚Kleine Herrenburg‘ genannt wird, ist recht dürftig. Wahrscheinlich als fränkische Wehrburg zwischen 1000 und 1200 auf einem Erdhügel erbaut, übernahmen 1365 die Edelherren von der Lippe das Anwesen, nutzten es aber nur für wenige Jahre. Danach verfiel die Burg allmählich, so dass heute nur eine einsturzgefährdete Ruine erhalten blieb. Erkennbar sind noch der quadratische 12 Meter hohe Wehrturm, dessen Mauern eine Tiefe von knapp 2,4 m besitzen sowie die Fundamente mehrerer Nebengebäude.

An der Stelle eines alten Meierhofes errichtete Graf Simon zwischen 1597 bis 1599 ein repräsentatives Fachwerkschloss, das von einem Wassergraben umgeben war. Nach Beschädigungen im 30jährigen Krieg wurde das Anwesen Mitte des 17. Jahrhunderts zu einem massiven Herrenhaus mit drei Türmen ausgebaut, das als Jagdschloss genutzt wurde. Doch während des 18. Jahrhunderts verfiel die Anlage, so dass man sie 1775 abtrug. Erhalten blieb nur die Meierei, die zunächst als Verwaltungssitz des Forstamtes Horn diente und seit 1929 zu einem Altersheim umfunktioniert wurde.

In einem alten Bürgerhaus aus dem späten 19. Jahrhundert befindet sich heute das Dorfmuseum. Die heimatkundliche Ausstellung beschäftigt sich mit der Geschichte der Großgemeinde Schlangen und zeigt über 5.000 Exponate, die die einstigen Lebensbedingungen und die mühevollen Arbeitsumstände im Handwerk und in der Landwirtschaft beschreiben. Zum Dorfmuseum gehört auch die 1814 erbaute Alte Schmiede, die noch bis 1975 in Betrieb war. Der Name bezieht sich auf den letzten Schmied Richard Mötz. Die originale Ausstattung ist noch immer erhalten.

Im Zentrum des Schlänger Ortsteiles Oesterholz-Haustenbeck steht eine über 200 Jahre alte Hofanlage, in der heute ein Heimatmuseum eingerichtet ist. Themenschwerpunkt ist die 1150jährige Dorfgeschichte der 1939 aufgelösten Gemeinde Haustenbeck, die mit Dokumenten, Bildern und zahlreichen Exponaten umschrieben wird.

Bad Lippspringe

ie Kurstadt liegt südlich des Teutoburger Waldes und an den Ausläufern des Eggegebirges an der Heidelandschaft der Senne. Hier herrscht ein ausgesprochen reizarmes Heilklima mit ausgeglichenen Feuchtigkeitswerten – so nennt sich Bad Lippspringe auch die ‚grüne Lunge Ostwestfalens‘. Bad Lippspringe ist seit 1982 ‚Staatlich anerkanntes Heilbad‘ und ‚Heilklimatischer Kurort‘. zusätzlich erhielt die Stadt 2005 das Prädikat “Premium Class“ zuerkannt. Gleich drei Kurgärten und der 240 ha große Kurwald laden zum Flanieren, Wandern und Verweilen ein. Berühmt geworden ist Bad Lippspringe durch seine verschiedenen Heilquellen, die die über 175-jährige Bad-Tradition begründeten. Zu ihnen zählen die Arminiusquelle, die Liboriusquelle und die 27,9°C warme Martinusquelle. Papst Pius X. war einst der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle. Die größte Quelle aber ist die der Lippe. Sie gehört zu den wasserreichsten Quellen Deutschlands. Der rechte Nebenfluss des Rheines beginnt hier seine 220 km lange Reise nach Westen. An der Lippequelle hielt Karl der Große im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen ab. In diesem Zusammenhang wurde der Ort erstmals urkundlich als ‚Lippiogyspringiae‘ erwähnt. Die Burg, von der heute nur noch eine Ruine im Kurpark erhalten blieb, entstammt vermutlich dem frühen 13. Jahrhundert. Um 1380 wurde die Stadtmauer um die Altstadt erbaut. Von ihr sind aber nur noch wenige Reste erhalten.

Im Jahr 2017 wird in Bad Lippspringe die Landesgartenschau stattfinden.

Sehenswertes:

Die Ruine der Lippspringer Burg ist eines der Wahrzeichen der Kurstadt und steht heute im Kurpark gleich neben der Lippequelle. Von der einst stolzen Wasserburg, die ursprünglich aus einer Kernburg und einer Vorburg bestand, ist bis auf die Reste des Amtshauses, eine Umfassungsmauer und den historischen Burgkeller nicht mehr viel erhalten. Dort, wo früher das Hauptgebäude stand, befindet sich heute das Kongresshaus. Die Burg Lippspringe wurde 1312 erstmals erwähnt. Damals befand sich das Gemäuer im Besitz des Paderborner Domkapitels und diente als Wohnsitz für Burgmannen, die als Ritter und adlige Ministeriale Verteidigungsaufgaben für die Burggrafen erfüllten. Die Burg wurde bei verschiedenen Fehden immer wieder belagert und beschädigt. Besonders stark wurde sie im Dreißigjährigen Krieg sowie im Siebenjährigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Burg schließlich endgültig aufgegeben. Die Mauern wurden weitgehend abgetragen und die Wassergräben zugeschüttet.

Die Ruine der Lippspringer Burg ist eines der Wahrzeichen der Kurstadt und steht heute im Kurpark gleich neben der Lippequelle. Von der einst stolzen Wasserburg, die ursprünglich aus einer Kernburg und einer Vorburg bestand, ist bis auf die Reste des Amtshauses, eine Umfassungsmauer und den historischen Burgkeller nicht mehr viel erhalten. Dort, wo früher das Hauptgebäude stand, befindet sich heute das Kongresshaus. Die Burg Lippspringe wurde 1312 erstmals erwähnt. Damals befand sich das Gemäuer im Besitz des Paderborner Domkapitels und diente als Wohnsitz für Burgmannen, die als Ritter und adlige Ministeriale Verteidigungsaufgaben für die Burggrafen erfüllten. Die Burg wurde bei verschiedenen Fehden immer wieder belagert und beschädigt. Besonders stark wurde sie im Dreißigjährigen Krieg sowie im Siebenjährigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Burg schließlich endgültig aufgegeben. Die Mauern wurden weitgehend abgetragen und die Wassergräben zugeschüttet.

Gleich neben der Burgruine im Kurpark von Bad Lippspringe befindet sich der Quellteich der Lippe, im Volksmund auch ‚Odins Auge‘ genannt. Denn glaubt man der Sage, so warf hier einst der germanische Gott Odin sein Auge in die trockene Einöde, um diese durch Wasser in eine blühende Landschaft zu verwandeln. Belegt dagegen ist, dass Karl der Große hier im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen abhielt. Mit einer Schüttung von 740 Litern in der Sekunde gehört die Lippequelle zu den größten Quellen Deutschlands. Von hier aus beginnt der 220 Kilometer lange Weg des Wasserlaufes, der schließlich bei Wesel mit der Mündung in den Rhein endet.

Gleich neben der Burgruine im Kurpark von Bad Lippspringe befindet sich der Quellteich der Lippe, im Volksmund auch ‚Odins Auge‘ genannt. Denn glaubt man der Sage, so warf hier einst der germanische Gott Odin sein Auge in die trockene Einöde, um diese durch Wasser in eine blühende Landschaft zu verwandeln. Belegt dagegen ist, dass Karl der Große hier im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen abhielt. Mit einer Schüttung von 740 Litern in der Sekunde gehört die Lippequelle zu den größten Quellen Deutschlands. Von hier aus beginnt der 220 Kilometer lange Weg des Wasserlaufes, der schließlich bei Wesel mit der Mündung in den Rhein endet.

Gerade einmal 25 Meter neben dem Lippequellteich befindet sich die Arminiusquelle. Die warme, rötliche Calcium-Sulfat-Hydrogen-Carbonat-Therme mit einer Temperatur von 20,5°C galt lange als Nebenquelle der Lippe, besitzt aber einen eigenständigen Wasserursprung.

Am Rande des Kurparks befindet sich das zweistöckige, denkmalgeschützte Prinzenpalais. Es war 1855 als Kurhaus erbaut worden, diente aber zunächst als Herberge dem Herzog von Nassau, der regelmäßig in die Senne zum Jagen kam. Im Zuge der Weltausstellung ‚Expo 2000‘ richtete man im Prinzenpalais das Informations- und Dokumentationszentrum ‚Naturschutz und Militär auf dem Truppenübungsplatz Senne‘ ein.

Am Rande des Kurparks befindet sich das zweistöckige, denkmalgeschützte Prinzenpalais. Es war 1855 als Kurhaus erbaut worden, diente aber zunächst als Herberge dem Herzog von Nassau, der regelmäßig in die Senne zum Jagen kam. Im Zuge der Weltausstellung ‚Expo 2000‘ richtete man im Prinzenpalais das Informations- und Dokumentationszentrum ‚Naturschutz und Militär auf dem Truppenübungsplatz Senne‘ ein.

Gleich neben der Kirche St. Martin befindet sich das Haus Hartmann. Es beherbergt neben einem Jugendtreff auch eine heimatkundliche Ausstellung. Das vom Heimatverein betriebene Museum beleuchtet die wechselvolle Geschichte der Stadt Bad Lippspringe. Die Schwerpunkte der Ausstellung gliedern sich in fünf Abschnitte: die Erdgeschichte, Siedlungen in der Steinzeit, das Leben im Mittelalter, die jüngere Geschichte sowie die Geschichte des Bades. Ein Modell zeigt das Rathaus von 1802 und eines die Stadt, so wie sie im Jahre 1600 ausgesehen hat.

In Bad Lippspringe gibt es gleich drei Kurparks. Der 6,2 ha große Arminuspark besitzt einen sehr alten Baumbestand und wurde 1840 in Anlehnung an Pläne des berühmten Landschaftsplaner Peter Josef Lenné angelegt. Im Zuge der ‚Expo 2000‘ wurde das Areal zu einem so genannten ‘Allergologischen Kommunikationspark‘ umgestaltet. Die Lippepromenade führt entlang des Lippequellteiches zur Burgruine. Gegenüber befindet sich die Arminiusquelle.

In Bad Lippspringe gibt es gleich drei Kurparks. Der 6,2 ha große Arminuspark besitzt einen sehr alten Baumbestand und wurde 1840 in Anlehnung an Pläne des berühmten Landschaftsplaner Peter Josef Lenné angelegt. Im Zuge der ‚Expo 2000‘ wurde das Areal zu einem so genannten ‘Allergologischen Kommunikationspark‘ umgestaltet. Die Lippepromenade führt entlang des Lippequellteiches zur Burgruine. Gegenüber befindet sich die Arminiusquelle.

Im Nordosten schließt sich direkt der 2,5 ha große Jordanpark an. In dem um 1900 angelegten waldartigen Park entspringt das kleine Flüsschen Jordan.

Im Gegensatz zum Arminiuspark und Jordanpark ist der nach Karl dem Großen benannte Kaiser-Karls-Park nicht frei zugänglich. Er wurde 1951 als Ersatzpark im Nordwesten der Stadt angelegt, da der Arminiuspark durch die britische Besatzungsmacht beschlagnahmt worden war. Ein besonderer Blickfang ist die große Wasserfontäne, die am Abend bunt angestrahlt wird. Der Park ist gärtnerisch sehr aufwändig mit farbigen Blumenrabatten, blühenden Büschen und Brunnenanlagen gestaltet. Besonders im Mai und Juni imponiert der Park, der als der Schönste der drei Kurparks gilt, mit seiner überbordenden Blütenpracht. Fahrräder sind im Kaiser-Karls-Park nicht gestattet.

Teile des Kurparkes und des angrenzenden Kurwaldes gehören zum Kernbereich der 2017 hier stattfindenden Landesgartenschau.

Die Liborius-Heilquelle wird durch ein neugotisches Brunnenhaus eingefasst. Die schmucke Trinkhalle entstand zwischen 1905 und 1910 und fällt durch die reich gegliederte Fensterfront auf. Durch das Glasdach wirkt der innere Saal mit seinen Säulen sehr hell. Über dem Wasserauswurf der Heilquelle steht eine Statue des hl. Liborius. Der Bischof von Le Mans lebte im 4. und 5. Jahrhundert. Seine Reliquien werden in Paderborn bewahrt, was zu der alten Städtefreundschaft zwischen Paderborn und Le Mans führte. Von Paderborn ging die weltweite Heiligenverehrung Liborius aus. Der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle war Papst Pius X. (1835 – 1914). Das Wappen prangt noch heute an der Front des Brunnenhauses.

Die Liborius-Heilquelle wird durch ein neugotisches Brunnenhaus eingefasst. Die schmucke Trinkhalle entstand zwischen 1905 und 1910 und fällt durch die reich gegliederte Fensterfront auf. Durch das Glasdach wirkt der innere Saal mit seinen Säulen sehr hell. Über dem Wasserauswurf der Heilquelle steht eine Statue des hl. Liborius. Der Bischof von Le Mans lebte im 4. und 5. Jahrhundert. Seine Reliquien werden in Paderborn bewahrt, was zu der alten Städtefreundschaft zwischen Paderborn und Le Mans führte. Von Paderborn ging die weltweite Heiligenverehrung Liborius aus. Der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle war Papst Pius X. (1835 – 1914). Das Wappen prangt noch heute an der Front des Brunnenhauses.

Der uralte Gutshof ist schon rund 1000 Jahre alt. Bereits im Jahre 1036 taucht er in einem alten Dokument auf. Das heutige Herrenhaus wurde um 1600 erbaut. Die Wirtschaftsgebäude entstanden vom frühen 17. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert. Das landwirtschaftliche Anwesen befindet sich auch heute im privaten Besitz und kann daher nicht besichtigt werden.

Radrouten die durch Bad Lippspringe führen:

LandesGartenSchauRoute

Römer-Lippe-Route

Paderborner Land Route

Paderborn

ie Universitätsstadt Paderborn ist das wirtschaftliche, kulturelle und geografische Zentrum des Paderborner Landes. In der ostwestfälischen, katholisch geprägten Großstadt prallen Geschichte und Gegenwart, Mittelalter und Hightech unmittelbar aufeinander. Paderborn entstand vor über 1200 Jahren. Nach der Unterwerfung der Sachsen ließ Karl der Große im Jahre 777 an den Quellen der Pader eine Pfalz und gleich daneben einen Dom erbauen. Hier traf er sich zwanzig Jahre später mit Papst Leo III., um seine Kaiserkrönung zu besprechen. Reste der alten Kaiserpfalz sind bis heute erhalten. Der mächtige romanisch-gotische Dom, der in seiner heutigen Form aus dem 13. Jahrhundert stammt, bestimmt die weitläufige und dennoch gemütliche Innenstadt. Das Schloss Neuhaus gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der Weserrenaissance und diente einst als Residenz für die Fürstbischöfe von Paderborn. Die Innenstadt hat unter den Bombenangriffen des Zweiten Weltkrieges stark gelitten. Es gelang dennoch, einige historische Gebäude wieder aufzubauen. So zählen das Alte Rathaus, das Gymnasium Theorianum und die Bartholomäuskapelle zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten Paderborns. Und natürlich gehört auch ein Abstecher zum Paderquellsees zum Pflichtprogramm eines jeden Besuchers. Die Stadt bietet ein breites Spektrum an interessanten Museen, darunter mehrere bedeutende Kunstausstellungen. Ein besonderes musealisches Highlight ist das Heinz Nixdorf MuseumsForum, das momentan größte Computermuseum der Welt.

Sehenswertes:

Stolz, mächtig und stadtprägend steht im Zentrum Paderborns der Hohe Dom St. Maria, St. Liborius und St. Kilian. Er ist die Bischofs- und Kathedralkirche des Erzbistums Paderborn.

Ein erstes Gotteshaus wurde bereits 776 durch Karl des Großen gleich neben dessen damaliger Königpfalz erbaut. Als Karl im Jahre 799 mit Papst Leo III. hier zusammentraf, wurde dabei nicht nur Karls Ernennung zum Kaiser beschlossen, sondern auch das Erzbistum Paderborn gegründet.

Der heutige Dom entstand im Wesentlichen im 13. Jahrhundert, wobei auch Teile des Vorgängerbaus aus dem 11. und 12. Jahrhundert integriert wurden. Die dreischiffige Halle ist über 100 Meter lang und besitzt zwei Querhäuser. Das Langhaus gilt in seiner Ausführung als prägend für die gesamte Region. In der Krypta werden die Gebeine des hl. Liborius aufbewahrt. Mit einer Länge von 32 Metern gehört sie zu den größten Krypten Deutschlands. Daneben befindet sich die 1935 neu errichtete Bischofsgruft. Auffällig ist der 93 Meter hohe, wuchtige Westturm, der von zwei kleineren Rundtürmen flankiert wird. Er überragt die gesamte Innenstadt Paderborns.

Der Sakralbau beherbergt eine Vielzahl wertvoller Einrichtungsgegenstände, darunter das Paradiesportal (vor 1240), die Kanzel (1736) und das Grabmahl des Fürstbischofs Dietrich IV. von Fürstenberg (1618). Zu den sehenswerten sakralen Kunstwerken gehört der gotische Hochaltar (15. Jhd.), die Doppelmadonna (um 1480), eine mittelalterliche Piéta (um 1380) sowie zwei Relieffriese.

Das im 16. Jahrhundert entstandene berühmte Drei-Hasen-Fenster befindet sich im Kreuzgang.

Als man 1964 bei Grabungen auf die Grundmauern der Kaiserpfalz Karls des Großen stieß, handelte sich dabei um eine archäologische Sensation. Die Grundmauern der Pfalzanlage stammten sowohl aus karolingischer als auch aus ottonischer Zeit. Von hier aus wurde einst Weltpolitik betrieben. Die Mauerreste waren so gut erhalten, dass man die historischen Bausubstanz für den rekonstruierten Wiederaufbau nutzte. So kann man heute sehr gut nachvollziehen, wie die originale Kaiserpfalz damals ausgesehen hat. Die Gebäude beherbergen heute ein Museum, in dem Funde aus dem frühen Mittelalter ausgestellt werden.

Die kleine Bartholomäuskapelle an der Kaiserpfalz gilt als bedeutende kunst- und baugeschichtliche Kostbarkeit. Sie wurde 1017 durch Bischof Meinwerk im byzantinischen angelehnten Stil erbaut und gilt als die älteste Hallenkirche Deutschlands. Das Gotteshaus mit dem von Säulen getragene Gewölbe ist bis heute nahezu unverändert erhalten.

Am Zusammenfluss von Lippe, Pader und Alme steht mit dem Schloss Neuhaus eines der bedeutendsten Bauwerke der Weserrenaissance. Die prachtvolle Vierflügelanlage wird von dreigeschossigen Rundtürmen flankiert. Eine Wassergräfte umgibt das Prunkhaus.

Bereits im 11. Jahrhundert hatten die Bischöfe von Paderborn an dieser Stelle ein ‚festes Haus‘ erbauen lassen. 1370 wurde Schloss Neuhaus zur bischöflichen Residenz und blieb dieses bis zum Reichsdeputationshauptabschluss im Jahre 1803. In der Folgezeit wurde das Schloss überwiegend militärisch genutzt, bis die damalige Gemeinde Schloss Neuhaus im Jahre 1957 die gesamte Schlossanlage übernahm, die darin eine Schule unterbrachte. Als Paderborn 1994 die Landesgartenschau ausrichtete, wurde um das Schloss der so genannte ‚Schloss- und Auenpark‘ angelegt, der auch heute noch im Sommer für Open-Air-Veranstaltungen genutzt wird. Das Renaissanceschloss wird heute häufig für Hochzeiten genutzt.

Fürstbischof Clemens August ließ im 18. Jahrhundert die Wirtschaftsgebäude im barocken Stil erneuern. So entstand zwischen 1729 und 1732 der große Marstall, in dem mehr als 100 Pferde Platz fanden.

Bis 1990 wurde das Gebäude noch durch eine britische Garnison genutzt. Nach einer umfassenden Sanierung ist im Marstall heute das Historische Museum untergebracht. Neben archäologischen Fundstücken, Dokumenten und Alltagsgegenständen aus der Geschichte des Stadtteils Schloß Neuhaus geht das Museum auch besonders auf die Fürstbischöfliche Residenz sowie auf die Garnisonsgeschichte des Ortes ein. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die umfangreiche Glas- und Keramiksammlung Nachtmann. Daneben finden auch häufig Sonderausstellungen statt.

Neben dem Kirchturm des Paderborner Domes befindet sich das Erzbischöfliche Diözesanmuseum. Es ist das älteste Museum dieser Art im deutschsprachigen Raum. Bereits 1853 wurde die umfangreiche Sammlung, die aus rund 8000 Werken sakraler Kunst besteht, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Ausstellung beschränkt sich allerdings auf rund 1000 Kunstwerke, die ständig ausgestellt werden. Als wertvollste Skulptur gilt eine Madonna aus der Mitte des 11. Jahrhunderts, die eine der ältesten Madonnendarstellungen in der abendländischen Kunst darstellt. Neben der ständigen Ausstellung werden im Museum auch regelmäßig Wechselausstellungen präsentiert.

Das alte Rathaus von Paderborn wurde zwischen 1613 und 1620 im Stil der Weser-Renaissance erbaut, wobei man die Bausubstanz des Vorgängergebäudes aus dem 15. Jahrhundert mit einbezog. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde das Rathaus zweimal umgebaut und vergrößert. Dabei entstanden der große Saal im Obergeschoss und das repräsentative Treppenhaus. Das große Ratsgebäude bot zwischenzeitlich auch Platz für das Zollamt, die Stadtwaage, die Polizei, die Feuerwehr, die Sparkasse und für ein Museum. Nachdem das historische Gebäude im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt worden war, richtete man es bis 1958 wieder vollständig her. Neben dem Dom gilt das Rathaus als Wahrzeichen der Stadt Paderborn.

Das Abdinghofkloster St. Peter und Paul wurde als Benediktinerabtei im Jahre 1015 gegründet. Mehrfach fiel es während des Mittelalters bei großen Stadtbränden dem Feuer zum Opfer. Letztmalig baute man es im 12. Jahrhundert wieder auf. Nach der Auflösung des Klosters im Zuge der Säkularisierung wurden die Gebäude zunächst als Kaserne genutzt. Später übernahm die evangelisch-lutherische Gemeinde das Gotteshaus als erste protestantische Kirche im ansonsten erzkatholischen Paderborn. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Kirche und die Konventgebäude stark in Mitleidenschaft gezogen. Bis 1952 erfolgte der Wiederaufbau der Abdinghofkirche, die auch heute noch als Hauptkirche der evangelischen Gemeinde Paderborn dient.

Das ehemalige Abdinghofkloster wurde im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört. Auf den historischen Fundamenten wurde dann die Städtische Galerie errichtet, die im Jahre 2001 durch einen modernen Anbau erweitert wurde. Die Galerie beherbergt eine umfangreiche Sammlung von graphischen und fotographischen Arbeiten aus dem 20. und 21. Jahrhundert, die in regelmäßig wechselnden Ausstellungen dem Publikum präsentiert werden.

Das Museum für sakrale Kunst zeigt die private Kollektion des Künstlers Bernd Cassau in seinem eigenen Haus. In jahrzehntelanger Sammelleidenschaft trug Cassau zahlreiche historische Kelche, Kreuze und Monstranzen zusammen, die durch eigene Werke ergänzt werden. Die würdevolle Ausstellung zeigt die bestechende Schönheit und die beeindruckende Vielfalt in der sakralen Kunst und bietet darüber hinaus einen Ort der Besinnung, der Stille und der Andacht.

Das ‚Theo‘, wie das Gymnasium in Paderborn umgangssprachlich heißt, wurde bereits 799 als Domschule gegründet und gehört damit zu den ältesten noch bestehenden Schulen Deutschlands. Es steht in unmittelbarer Nähe des Rathauses mitten in der Innenstadt. Das heutige Studiengebäude entstand zwischen 1612 und 1614 und diente bis zu 1.000 Schülern gleichzeitig als Lernort. Bedeutende Schulleiter waren der Mathematiker Reinherr von Paderborn (um 1140 – um1190) sowie der spätere Paderborner Bischof und Kardinal Thomas Oliver (um 1170 – 1227).

Paderborn bedeutet ‚Paderbrunnen‘, denn mitten in der Stadt entspringt das Flüsschen Pader. Die Quelle gehört zu den wasserreichsten in Deutschland, doch schon nach vier Kilometern mündet der Fluss bei Schloß Neuhaus in die Lippe. Obwohl diese an diesem Ort viel weniger Wasser führt, verliert die Pader bei dem Zusammenfluss ihren Namen. Damit gilt die Pader als der kürzeste Fluss Deutschlands.

Der Quellbereich der Pader besteht eigentlich aus 200 verschiedenen Einzelquellen, die rund 5000 Liter Wasser in der Sekunde ausschütten. Die Geländekante, aus der das Wasser austritt, lag anfänglich knapp außerhalb der befestigten Stadt Paderborn. Erst nach einer Erweiterung der Stadtmauer im 13. Jahrhundert wurde der Quellteich Teil der Innenstadt. Nachdem im Zweiten Weltkrieg weite Teile der Innenstadt zerstört wurden, legte man das Quellgebiet der Pader als Erholungsbereich neu an.

Das weltgrößte Computermuseum befindet sich in Paderborn und ist dem großen Sohn der Stadt, Heinz Nixdorf (1925 – 1986), gewidmet. Nixdorf war Computerpionier und Unternehmer. Er gilt als Wegbereiter der dezentralen Datenverarbeitung. Seine 1952 gegründete Computerfirma ging in der Nixdorf AG auf, die sich zum weltweit erfolgreich operierenden Elektronikkonzern entwickelte.

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum versteht sich als lebendiger musealer Veranstaltungsort. Hier wird die 5000jährige Geschichte der Informations- und Kommunikationstechnik beschrieben. Diese fand ihren Anfang in der ersten Schrift in Mesopotanien. Ausgehend von dieser Keilschrift folgt die Ausstellung der Entwicklung über den klassischen Buchdruck bis zu den Schreib- und Rechenmaschinen sowie den Registrierkassen der jüngeren Vergangenheit.

Aber hauptsächlich beschäftigt sich das Museum mit der Entwicklung des Computers. Themenschwerpunkte sind die Erfindung und der frühe Gebrauch durch Spezialisten, der Computer in Wirtschaft und Beruf und der Computer für Alle. Man wagt einen Ausblick in die globale digitale Zukunft, präsentiert eine Galerie der Computerpioniere und geht natürlich ausführlich auf das Leben und das Werk von Heinz Nixdorf ein.

Die erste Domschule wurde in Paderborn bereits 799 gegründet. Das Museum beschreibt als die über 1.200jährige Geschichte des Paderborner Schulwesens. Neben einem rekonstruiertem Klassenzimmer, das einen Eindruck vom Unterricht im Jahre 1900 vermittelt, beschäftigt sich das Museum mit der Entstehung des Schulbuches und beschreibt die Strafenvielfalt, dokumentiert alte Schulgebäude und stellt bekannte und bedeutende Lehrerpersönlichkeiten sowie berühmt gewordene Paderborner Schüler vor.

Das Adam-und-Eva-Haus stammt noch aus dem 16. Jahrhundert und gehört zu den schönsten erhaltenen Fachwerkshäusern Paderborns. Es beherbergt heute das Museum für Stadtgeschichte, das in seiner Sammlung sowohl frühgeschichtliche Funde als auch typische Gebrauchsgegenstände, Möbel und Dokumente aus der jüngeren Vergangenheit präsentiert. Die Sammlung wird komplettiert mit Gemälden und Graphiken regionaler Künstler.

Im Schlosspark von Schloss Neuhaus wurde 1825 eine Reithalle für die hier stationierte preußische Garnison erbaut. Es versprüht den reizvollen Charme eines historischen Biedermeiergebäudes und beherbergt heute eine Abteilung der Städtischen Galerie Paderborn. Hier werden regelmäßig wechselnde Ausstellungen mit Gemälden und Graphiken vornehmlich des 16. bis 20. Jahrhunderts gezeigt. Hinter der Szenerie: Der Dachdeckermord Im 17. Jahrhundert, als das prachtvolle Schloss Neuhaus als fürstliche Residenz für die Paderborner Bischöfe diente, wurden zum adligen Amüsement häufig Jagdgesellschaften gegeben. Als Bischof Ferdinand von Fürstenberg einmal zur Jagd einlud, nahm auch ein junger, offensichtlich unreifer Verwandter daran teil. Der junge Mann hatte an diesem Tage einfach kein Glück gehabt – er erlegte kein einziges Tier. Entsprechend frustriert und ungehalten traf er nach dem Halali wieder auf dem Wasserschloss ein. Da sah er einen Dachdecker, der seine Arbeit in luftiger Höhe kurz unterbrochen hatte, um den Einmarsch der zurückkehrenden Jagdgesellschaft zu beobachten. Aus seiner verärgerten Unzufriedenheit heraus zielte er kurzerhand auf den armen Handwerker, um allen Beteiligten zu beweisen, welch außergewöhnlich brillanter Schütze er doch eigentlich sei – er traf ihn tatsächlich tödlich! Als man den übermütigen Schützen verhaften wollte, entzog sich dieser auf seinem Pferd und floh im rasanten Galopp! Erst Jahre später, als er naiv glaubte, dass Gras über die Sache gewachsen war, kehrte er auf das Schloss zurück. Er nahm an, dass die Tötung eines niederen Burschen schon keine gravierende Bestrafung nach sich ziehen würde. Eine solche Kleinigkeit würde man ihm, der er ja schließlich ein höher geborener Verwandter des Bischofs war, schon nicht nachtragen – und schon gar nicht nach der nun vergangenen Zeit. Doch da irrte er sich gewaltig! Der Bischof ließ ihn festnehmen und er wurde zum Tode verurteilt. Nur wenig später wurde das Urteil auf der Wewelsburg vollstreckt. Noch heute erinnert eine liegende Steinfigur am Dachfirst des Westgiebels an den ermordeten Dachdecker.

Mehr als 120 Traktoren, davon gleich mehrere der legendäre Lanz-Bulldogs, sind im Deutschen Traktoren- und Modellauto-Museum zu bewundern. Die Ausstellung zeigt die motorisierte Entwicklung in der Landtechnik vom Dampfmaschinengerät der 1920er Jahre bis zu den Treckern der Nachkriegszeit. Daneben werden eine alte Tankstelle aus den 1920er Jahren sowie eine historische Schmiede präsentiert. Besonders beeindruckend ist die umfangreiche Sammlung von rund 10.000 Modellfahrzeugen, die PKW’s, LKW’s und – natürlich – Traktoren umfasst.

Ursprünglich diente die Grabeskirche in Jerusalem als Vorbild für die 1036 geweihte Busdorfkirche. Die beiden Rundtürme und der Westflügel blieben von diesem ersten Kirchenbau noch erhalten. Die dreischiffige Halle wurde erst Ende des 13. Jahrhunderts fertig gestellt. Kirchturm und Vorhalle stammen aus dem 17. Jahrhundert. Besondere Einrichtungsgegenstände sind ein hölzernes Kruzifix (um 1280), das Sakramentshäuschen und der Taufstein (beides Spätgotik) sowie eine Reihe von Epitaphien.

Die barocke Marktkirche wurde zwischen 1682 und 1692 als Jesuitenkirche St. Franz Xaver errichtet. Der Jesuitenorden war im späten 16. Jahrhundert nach Paderborn gekommen und hatte zunächst die Bartholomäuskirche und die später abgebrochene Johanniskirche genutzt. Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg stiftete dem Orden schließlich das neue Gotteshaus. Im Jahre 1773 jedoch wurde der Konvent aufgehoben und aus der Jesuitenkirche wurde eine katholische Pfarrkirche. Von der reichen barocken Innenausstattung sind leider nur die Kanzel und die hängende Madonna erhalten geblieben. Sie waren während des Zweiten Weltkrieges ausgelagert worden. Der Rest des Inventars ging verloren, als die Kirche bis auf die Außenmauern zerstört wurde. Bis 1958 dauerte der Wiederaufbau. Seit 2003 schmückt der rekonstruierte barocke Hochaltar wieder den Innenraum der Marktkirche.

Der Ursprung der alten Gaukirche St. Ulrich ist heute nicht mehr bekannt. Möglicherweise wurde sie im 9. Jahrhundert für Bischof Badurad erbaut, um einen von vom Volk getrennten Gottesdienst feiern zu können. Belege gibt es hierfür jedoch nicht. Im 12. Jahrhundert jedenfalls diente das Gotteshaus als Pfarrkirche für den Padergau – daher ihr Name. Vom Stil her wird eine Bauzeit um 1275 vermutet. Wahrscheinlich gab es auch bereits einen Vorgängerbau. Im Laufe der Geschichte gab es mehrere Umbauten an der Gaukirche. Die wesentlichsten Veränderungen wurden Mitte des 18. Jahrhunderts durchgeführt, als die hübsche barocke Fassade am Hauptportal entstand. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gotteshaus erheblich beschädigt. Beim Wiederaufbau erhielt der achteckige Kirchturm sein heutiges Zeltdach.

Radrouten die durch Paderborn führen:

LandesGartenSchauRoute

Römer-Lippe-Route

Kaiser-Route Aachen – Paderborn

Paderborner Land Route

Delbrück

n der flachen Landschaft zwischen Lippe und Ems liegt Delbrück. Sie ist die zweitgrößte Stadt im Kreis Paderborn. Neben der Kernstadt besitzt Delbrück neun Stadtteile und wirbt daher mit dem Slogan ‚Zehn Orte – eine Stadt‘. Erste Siedlungsspuren lassen bereits auf eine Besiedlung vor 3000 Jahren schließen. In Anreppen befand sich einst ein römisches Versorgungslager, in dem kurzzeitig bis zu 6000 Soldaten stationiert waren. Delbrück selber wurde im 13. Jahrhundert erstmals erwähnt und besaß bereits im 15. Jahrhundert weitreichende politische und wirtschaftliche Freiheiten. Das Wahrzeichen ist der schiefe Turm der romanischen Kirche St. Johannes Baptist. Auffällig ist die erhaltene historische Ringbebauung um die zentrale Pfarrkirche. Die Stadt ist Namengeberin für das Delbrücker Land, einem Paradies für Radfahrer. Die platte Landschaft besitzt eine maximale Höhendifferenz von insgesamt nur 37 Metern und bietet zehn kleinere und mit der 33 km langen Spargelroute und dem 45 km langen Kapellenweg zwei längere Radtouren an.

Sehenswertes:

Der schiefe Kirchturm der katholischen Pfarrkirche Johannes Baptist ist das Wahrzeichen der Stadt Delbrück. Die hölzerne Turmspritze hat sich witterungsbedingt im Laufe der Jahrhunderte beträchtlich geneigt.

Das Gotteshaus entstand als massive Wehrkirche um 1180. Möglicherweise stand hier bereits ein Vorgängerbau an gleicher Stelle. 1340 erhielt der romanische Bau ein gotisches Schiff und einen gotischen Chor. Der Turmhelm entstand gegen 1400.

Die bedeutendsten Kirchenschätze stammen zumeist aus der Zeit des Barock, wie der Hochaltar, die Doppelmadonna und die Figur der hl. Agatha. Dagegen wurde die wertvolle Pietà bereits gegen 1400 erschaffen.

Auffällig ist die erhaltene historische Kirchenringbebauung um die zentrale Pfarrkirche. Die Fachwerkgebäude stammen alle aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Das Pfarrhaus wurde 1716 nach Pläne des berühmten Barockbaumeisters Johann Conrad Schlaun (1695 – 1773) erbaut. Das Fachwerkgebäude mit dem Mansardendach befindet sich knapp außerhalb der Kirchringbebauung.

Am Kirchplatz, mitten im Städtchen Delbrück, steht das Heimathaus. Der hiesige Heimatverein zeigt in zwei Räumen Gegenstände und Dokumente aus der Geschichte Delbrücks, darunter historische Trachten und alte Fahnen. Außerdem unterhält der Karnevalsverein ‚Eintracht‘ hier im Gebäude ein eigenes Museumsstübchen und auch die ‚Johannes-Schützenbruderschaft‘ zeigt in seinem Schützenzimmer eine kleine Ausstellung.

Im oberen Stockwerk des Feuerwehr-Gerätehauses im Stadtteil Ostenland hat der Heimatverein ein kleines Museum eingerichtet. Neben geologischen Fundstücken werden in der Ausstellung heimatkundliche Gegenstände, Trachten und Dokumente aus der Geschichte der ehemals selbstständigen Gemeinde Ostenlands präsentiert. Das Museum kann nur auf vorherige Anfrage besichtigt werden.

Die romanische Gewölbebasilika in Boke stammt vermutlich aus dem 12. Jahrhundert. Sie beherbergt die Reliquien des hl. Landelin von Crespin, dem auch die Kirche geweiht ist. Landelin von Crespin lebte im 7. Jahrhundert und war Klostergründer und Abt im Hennegau. Wahrscheinlich stand zuvor an der Position der heutigen Kirche bereits zuvor ein Vorgängerbau. Im Inneren der Bruchsteinkirche wurden in den 1960er Jahren Fresken freigelegt, die noch aus romanischer Zeit stammen. Zu der Ausstattung gehört ein Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, eine Pietà (um 1430), ein Sandsteinrelief (um 1560), eine Doppelmadonna (um 1700) und die barocke Orgel. Die älteste Glocke wurde im Jahre 1669 gegossen.

Der auch kurz ‚Boker Kanal‘ genannte Wasserlauf ist ein 1853 fertig gestellter künstlicher Bewässerungskanal. Er gilt als wichtiges Kulturdenkmal Ostwestfalen und führt über 32 Kilometer von Schloß Neuhaus durch die Boker Heide bis auf die Höhe von Lippstadt. Dabei verläuft er parallel zur Lippe, die den Kanal auch mit Wasser versorgt. 16 immer noch funktionsfähige Wehre regulieren den Wasserstand des Kanals. Drei Überführungen leiten den Wasserweg über natürliche Flussläufe. Ziel beim Bau des Kanals war, die sandig-karge und trockene Heidelandschaft für die Landwirtschaft zu kultivieren. Die historischen Wasser-Entnahmerechte besitzen auch heute noch ihre Gültigkeit, obwohl der Boker-Heide-Kanal inzwischen fast nur noch der Grundwasserregulierung dient.

Direkt am südlichen Ufer der heutigen Lippe bei Anreppen befand sich einst ein 23 ha großes Römerlager. Es beschrieb die Form eines unregelmäßigen Längsovals und wurde 1968 wiederentdeckt. Eine Holz-Erde-Mauer diente der Befestigung. Zusätzlich wurde das Lager von Gräben gesichert. Man nimmt an, dass es sich bei dem Lager um eine Versorgungsbasis handelte, denn neben dem Kommandohaus, einigen repräsentativen Wohngebäuden, einer Therme und den Mannschaftsunterkünften konnten ungewöhnlich viele Vorratsspeicher nachgewiesen werden.

Vermutlich war das Lager Anreppen nicht sehr lange in Betrieb. Es wurde römischen Quellen zufolge im Jahre 4 n. Chr. erbaut, wobei wohl bereits zuvor an gleicher Stelle eine militärische Anlage bestand. Wahrscheinlich wurde das Lager bereits im Jahre 9 n. Chr. nach der vernichtenden Niederlage der Römer gegen die Germanen in der Varusschlacht wieder aufgegeben. Zwischenzeitlich waren hier rund 6000 Soldaten stationiert.

Ein archäologischer Lehrpfad führt von der Informationshütte aus zu den ehemaligen Bauten des Römerlagers.

Die vermutlich aus fränkisch-sächsischer Zeit stammende mittelalterliche Wallanlage wurde 1867 bei Grabungen wiederentdeckt. Die Fliehburg besaß einen rechteckigen Grundriss von 65 x 90 m und hatte im Westen einen durch einen Graben geschützten Zugang.

Auf einer Fläche von 8 ha werden im privat geführten Tierpark Nadermann in modernen Tiergehegen rund 650 Tiere aus allen Erdteilen präsentiert, darunter verschiedene Raubtierarten, wie Löwen, Jaguare, Geparde und Ozelote, und Kamelarten, wie Dromedare und Trampeltiere. Innerhalb des Zoos stellt ein Kamel-Museum das Leben und die Lebensräume dieser gemütlichen Tiergattung näher vor. Sehr beliebt bei den Kindern ist der Streichelzoo und die verschiedenen Fahrgeschäfte, die den aufregenden Zoobesuch abrunden.

Das Gastliche Dorf besteht aus mehreren Bauernhöfen aus dem 16. und 18. Jahrhundert. Sie wurden an ihren ursprünglichen Standorten abgebaut und hier wieder originalgetreu wiederhergestellt, wo sie gemeinsam mit einem Backhaus und einer Hirtenkapelle ein bemerkenswertes Ensemble darstellen. Das Gelände besitzt einen hübschen Bauerngarten und lädt sowohl zu einem kleinen Rundgang als auch zum Verweilen in einer Kaffeestube oder im Biergarten ein.

Die romanische Gewölbebasilika wurde vermutlich im 12. Jahrhundert als Nachfolgekirche eines älteren Gotteshauses erbaut. Im späten 19. Jahrhundert wurde die Bruchsteinkirche um ein Querhaus und einen Chor mit Apsis erweitert. Bei Renovierungen in den 1960er Jahren entdeckte man im Bereich des Südportals Wand- und Gewölbemalereien, von denen sich allerdings nur Fragmente erhalten hatten. Zu der Ausstattung gehört ein romanischer Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, eine Pietà (um 1430), ein Sandsteinrelief, das Jesu im Grab darstellt (um 1560), eine Doppelmadonna mit Strahlenkranz (um 1700) sowie eine barocke Orgel.

Im südlichen Querhaus werden in einem goldenen Schrein die Reliquien des hl. Landelinius bewahrt.

Radrouten die durch Delbrück führen:

EmsRadweg

Römer-Lippe-Route

LandesGartenSchauRoute

Paderborner Land Route

Lippstadt

as ‚Venedig Westfalens‘ wird von mehreren Lippearmen durchzogen. Kanäle prägen das Bild der Stadt, die 1185 durch Bernhard II., Edelherr zur Lippe, als erste Planstadt Westfalens gegründet wurde. Bereits im selben Jahr bekam Lippstadt durch Kaiser Friedrich Barbarossa die Stadtrechte verliehen. Früh schloss sich die Gründungsstadt der Hanse an und wurde so zu einem bedeutenden und wohlhabenden Fernhandelszentrum. Der Grundriss Lippstadts besteht aus einem gitternetzartigen Aufbau, der sich um einen zentralen rechteckigen Platz im Zentrum erstreckt, der vom 1774 neu errichteten klassizistischen Rathaus dominiert wird. Um den Rathausplatz gruppieren sich unter anderem die mächtige Große Marienkirche aus dem frühen 13. Jahrhundert und das Stadtpalais von 1788, vor dem sich der symbolreiche Bürgerbrunnen befindet. Die Bronzefiguren des Brunnens stehen alle in Verbindung mit der Stadtgeschichte. Am Rathausplatz beginnt die ‚Lange Straße‘. Sie ist die pulsierende Haupteinkaufsstraße Lippstadts und verläuft nach Süden in Richtung des Bahnhofes. Im Stadtkern sind noch zahlreiche Bürger- und Fachwerkhäuser erhalten, obwohl Lippstadt durch mehrere Stadtbrände stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Besonders auffällig sind der ‚Goldene Hahn‘ von 1532 und das Metzgeramtshaus von 1661. Bemerkenswert sind auch die Jakobikirche und die Nicolaikirche, die beide romanischen Ursprungs sind und durch ihre mächtigen weißen Türme beeindrucken. Nicht weit entfernt stehen die Überreste der Kleinen Marienkirche. Die ehemalige Stiftskirche gilt als eine der schönsten Kirchenruinen Deutschlands und als eines der bedeutendsten frühgotischen Baudenkmäler Westfalens.

Mit dem Schloss Overhagen, dem Schloss Herringhausen, und dem Schloss Schwarzenraben stehen drei hübsche barocke Wasserschlossanlagen in den Stadtteilen Lippstadts. Von der Wasserburg Lipperode blieb dagegen nur eine Ruine erhalten. Bad Waldliesborn, ein weiterer Stadtteil, ist heute ein staatlich anerkanntes Mineralheilbad mit Thermalsole und weitläufigem Kurpark.

Sehenswertes:

In einem altehrwürdigen, 1656 erbauten Patrizierhausbaus befindet sich heute das Stadtmuseum. Nach einem größeren Umbau 1770 erhielt das historische Gebäude sein heutiges Aussehen. Besonders sehenswert sind die kunstvollen Stuckarbeiten im Inneren des Anwesens. Die vielfältige Ausstellung des Museums zeigt Funde aus der Vor- und Frühgeschichte, zahlreiche Exponate zur Stadtgeschichte, Beispiele aus der Wohnkultur der letzten Jahrhunderte, Sakrale Kunst und Kunsthandwerk, wissenschaftliche Instrumente, Spielzeuge und eine umfangreiche Fächersammlung.

Lippstadt wurde als Planstadt im späten 12. Jahrhundert gegründet. Inmitten des gitterartigen Straßennetzes wurde ein rechteckiger Platz geschaffen, an dem neben der großen Marienkirche und dem Stadtpalais auch das Rathaus errichtet wurde. Nachdem jedoch das mittelalterliche Ratsgebäude wegen Baufälligkeit abgetragen werden musste, wurde es 1773 durch einen klassizistischen Neubau ersetzt. Das zweistöckige Rathaus besitzt einen übergiebelten Mittelrisalit sowie eine große Freitreppe. Der denkmalgeschützte Bau dominiert auch heute noch den Rathausplatz.

Die Städtische Galerie im Rathaus widmet sich sowohl der zeitgenössischen Kunst als auch der lokalhistorischen Kunst. Jährlich werden dort zwei bis drei wechselnde Ausstellungen präsentiert.

An der nordöstlichen Ecke des Rathausplatzes steht das Stadtpalais. Es entstand 1788 im Stil des Klassizismus und diente zunächst repräsentativen Zwecken des Stadtmagistrats. Heute beherbergt es das Standesamt. Sehenswert sind die aufwendigen Stuckarbeiten im Salon, der heute als Trauzimmer dient.

Vor dem Stadtpalais steht der 1988 von Bonifatius Stirnberg geschaffene Bürgerbrunnen, der mithilfe von Symbolen, Wappen und Figuren mit der Geschichte der Stadt Lippstadt spielt. Zu den dargestellten beweglichen Bronzefiguren gehören Bernhard II., dem Gründer Lippstadts, Friedrich der Große, der die Stadt als Landesherr mehrfach besuchte, Johannes Westermann, der die Reformation nach Lippstadt brachte und Simplizius Simplizissimus, die berühmte Romanfigur aus Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens ‚Der abenteuerliche Simplizius Simplizissimus‘, die gerade auch in Lippstadt ihr berüchtigtes Unwesen trieb.

Nachdem Lippstadt gegen Ende des 12. Jahrhunderts als Planstadt entstanden war, begann man um 1205 am zentralen Platz mit dem Bau der Marienkirche. Das imposante Gotteshaus wurde um 1250 vollendet, wobei der Westturm und der spätgotische Hallenchor erst später ergänzt wurden. Nach der Reformation wurde die Kirche evangelisch. Zu der Innenausstattung gehört ein spätgotisches Sakramentshäuschen von 1256, zwei Wächterfiguren aus der Zeit um 1250 sowie der barocke Hochaltar aus dem 17. Jahrhundert. Im Zwischenchor haben sich einige Wandmalereien erhalten, die ebenfalls noch aus der Zeit der Erbauung stammen.

Die ehemals zu einem Augustinerkloster gehörende Kirche entstand Mitte des 13. Jahrhunderts und gehört zu den bedeutendsten frühgotischen Baudenkmälern Westfalens. Nachdem die Hallenkirche 1831 wegen Baufälligkeit geschlossen wurde, verfügte der damalige König Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1855 die Erhaltung der inzwischen verfallenen Sandstein-Ruine. Der Altar und einige Grabsteine sind auch heute noch zu erkennen.

Die katholische Nicolaikirche ist das älteste Gotteshaus Lippstadts. Sie entstand als romanische Kreuzbasilika im späten 12. Jahrhundert kurz nach der Stadtgründung. 1872 wurde die Kirche abgebrochen, um von einem größeren Kirchenneubau ersetzt zu werden. Der mächtige romanische Westturm mit seiner charakteristischen Rundfensteranordnung blieb dabei erhalten.

Zwischenzeitlich war die Nicolaikirche über mehrere Jahrhunderte evangelisch, da sämtliche Kirchen der Stadt im Zuge der Reformation der protestantischen Gemeinde zufielen. Erst 1802 wurde das Kirchengebäude wieder der katholischen Gemeinschaft überlassen.

Die Jakobikirche entstand um 1300 als frühgotische Hallenkirche. Auffällig sind ihr mächtiger Westturm mit den vielen rundbogigen Fenstern sowie der verhältnismäßig kurze Grundriss. Wie alle anderen Kirchen auch, fiel die Jakobikirche im Zuge der Reformation an die Evangelische Kirche. Seit 2007 dient das Gotteshaus als multifunktionales Veranstaltungszentrum.

Die Wasserburg Lipperode besitzt eine lange und abwechslungsreiche Geschichte. Sie entstand bereits im 13. Jahrhundert als befestigter Wohnturm für die Edelherren zur Lippe, die die Burg aber wohl nie für längere Zeit bewohnt haben. Um das Jahr 1400 herum wurde das gräfliche Anwesen ausgebaut. Dabei entstand unter anderem ein neuer Bergfried. Unter Graf Simon VI. wurde die Burg zwischen 1604 und 1609 zur stolzen Festung nach niederländischem Vorbild ausgebaut – eine Provokation gegen die benachbarten Fürstenhäuser! So wurde bereits 1616 wieder mit der Schleifung der Niederungsburg begonnen. Doch der Abriss zog sich sehr lange hin. Zwischenzeitlich diente die Burg bis 1790 als Verwaltungssitz für die Amtmänner von Lipperode und Cappel. Heute sind von der alten Wehrburg nur noch Reste des Wohnturmes erhalten.

Das hübsche Wasserschloss entstand ab 1619 im Stil der Lipperenaissance, nachdem kurz zuvor die Vorgängerburg aus dem frühen 13. Jahrhundert abgetragen worden war. Der zweigeschossige Schlossbau mit seinen zwei wuchtigen Ecktürmen wurde im 18. Jahrhundert noch einmal barock erweitert. Um das Jahr 1720 entstand auch die Vorburg im barocken Stil. Die Anlage besteht aus einer Haupt- und einer Vorburg, die sich auf zwei verschiedenen Inseln befinden und von einer Wassergräfte umgeben sind. Zuletzt hatte das Anwesen lange ein privates Gymnasium beherbergt.

Südwestlich von Lippstadt liegt der Stadtteil Herringhausen. Das gleichnamige barocke Wasserschloss geht auf ein Rittergut zurück, das an gleicher Stelle bereits im 16. Jahrhundert existierte. Bereits zu dieser Zeit war das Anwesen im Besitz der Herren von Schorlemer und noch immer befindet sich das Schloss im Familienbesitz.

Das heutige zweigeschossige Herrenhaus entstand zwischen 1720 und 1730 und ist streng symmetrisch um eine Mittelachse ausgerichtet. Zu der Anlage gehören ein Torhaus und zwei vorgelagerte Pavillons. Die Wassergräfte, die einst das gesamte Schloss umgab, wurde inzwischen teilweise zugeschüttet.

Das schmucke Wasserschloss bei Bökenförde geht auf das mittelalterliche Gut Wambeke zurück, dass bereits im 11. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt wurde. Um 1705 wurde Schloss Schwarzenraben als Neubau im barocken Stil errichtet. Die zweigeschossige Dreiflügelanlage ist auch heute noch im privaten Besitz und wird von einem hübschen Park mit Orangerie umgeben. Die reizvolle Schlosskapelle wurde im Rokokostil ausgestaltet.