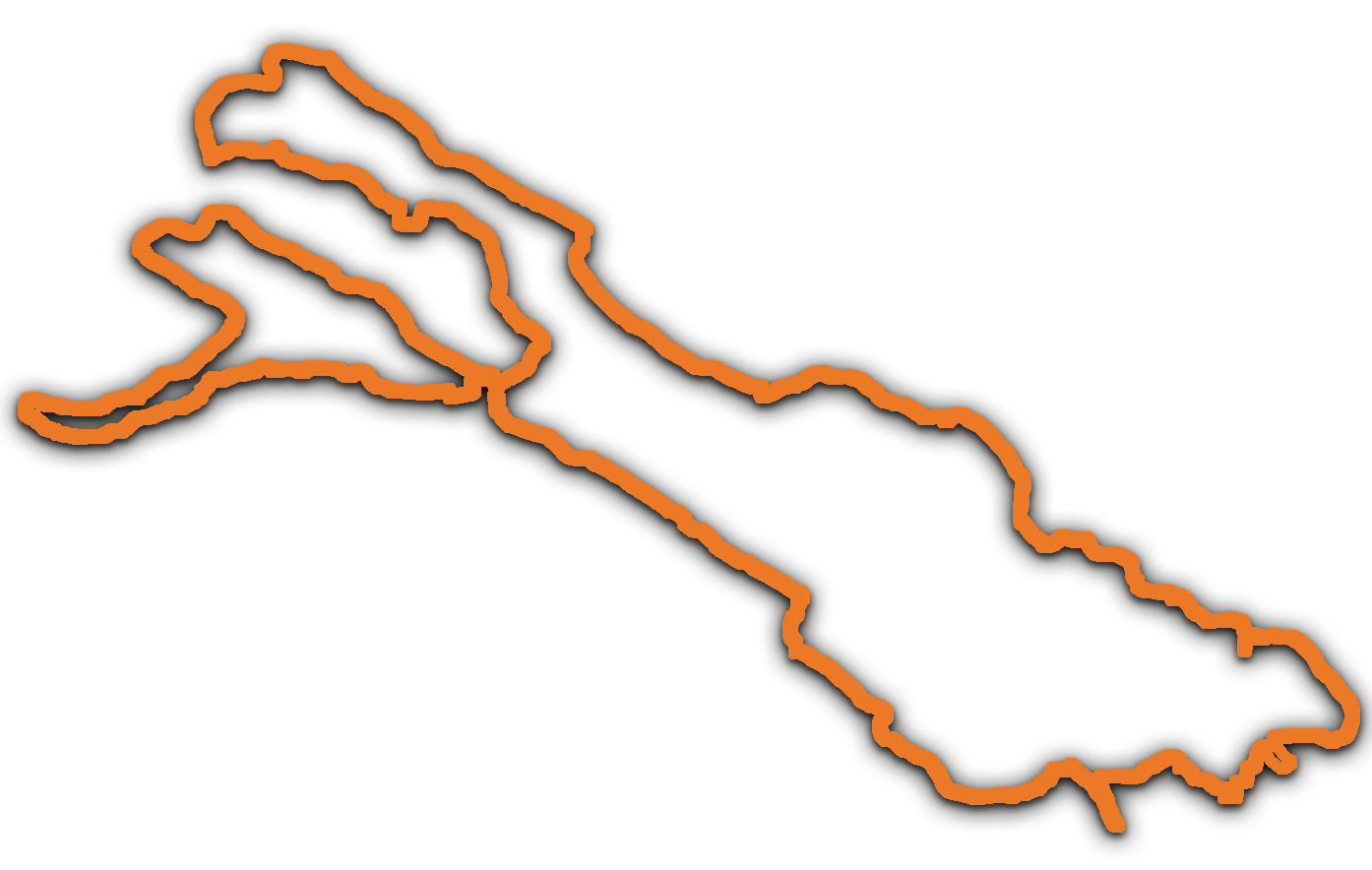

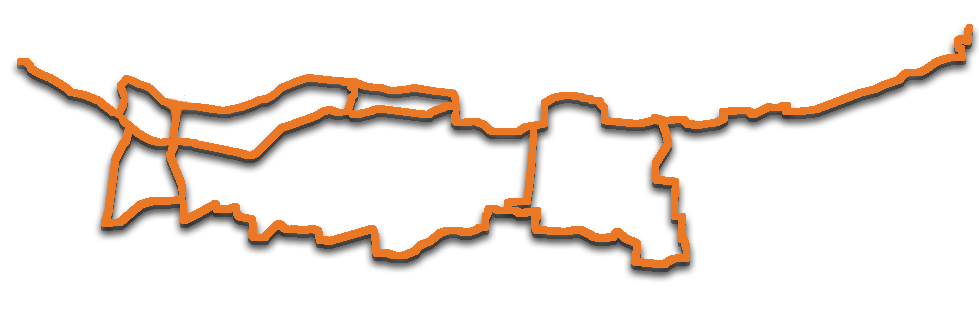

Nordseeküstenradweg (North Sea Cycle Route)

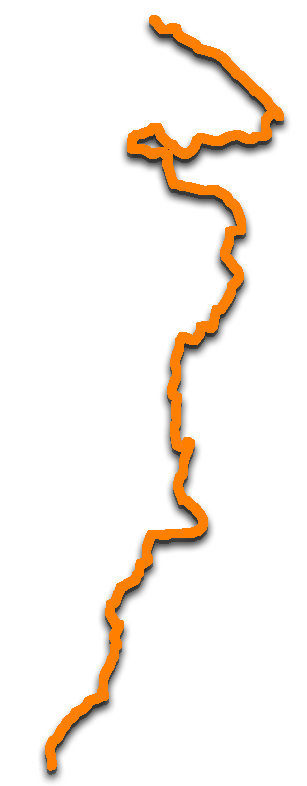

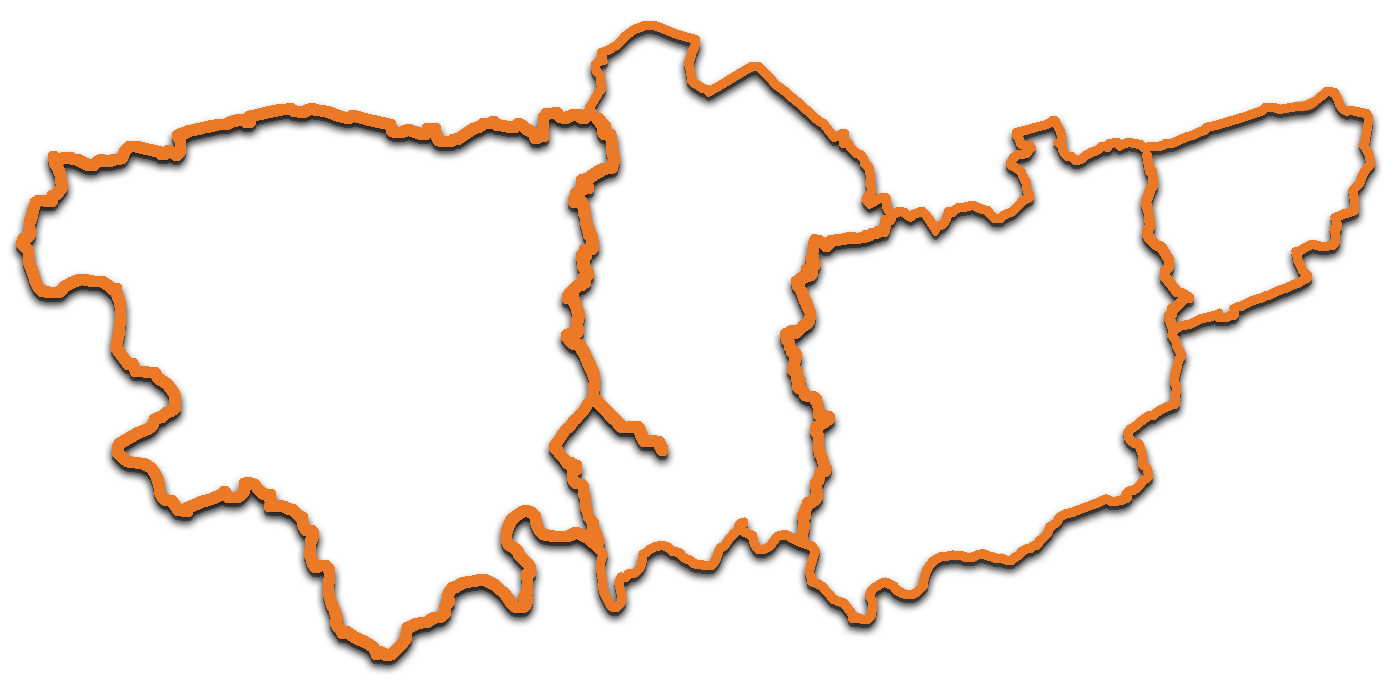

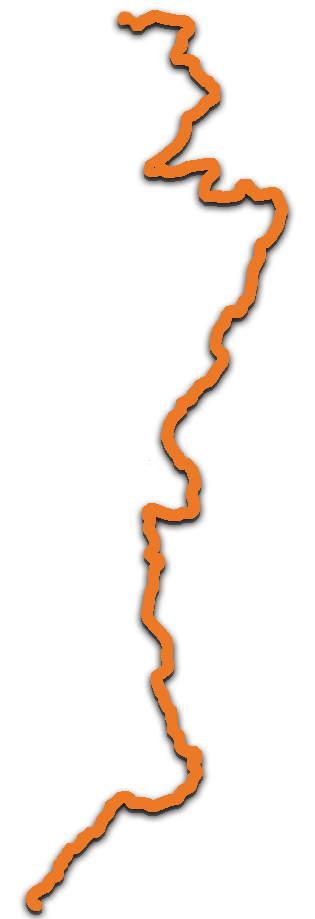

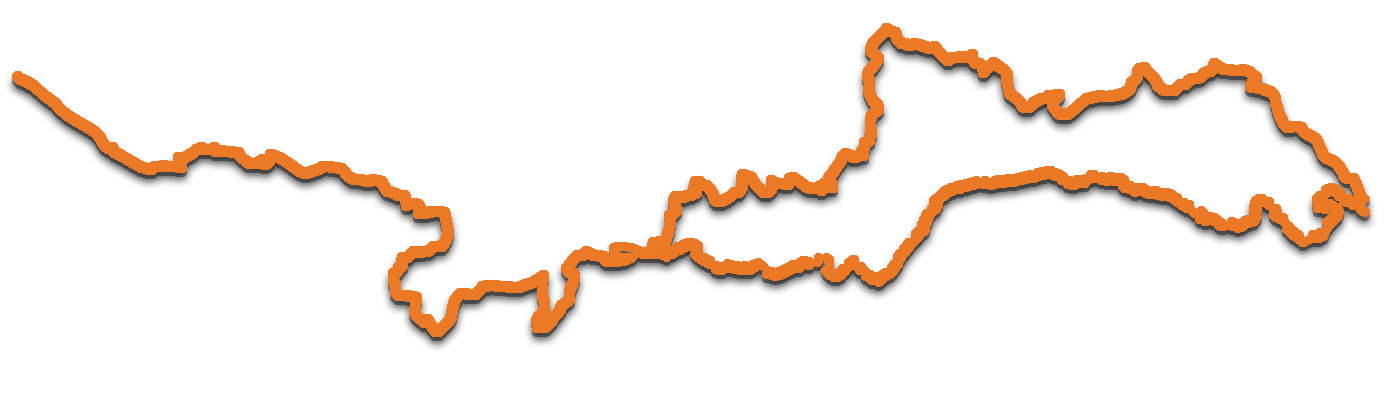

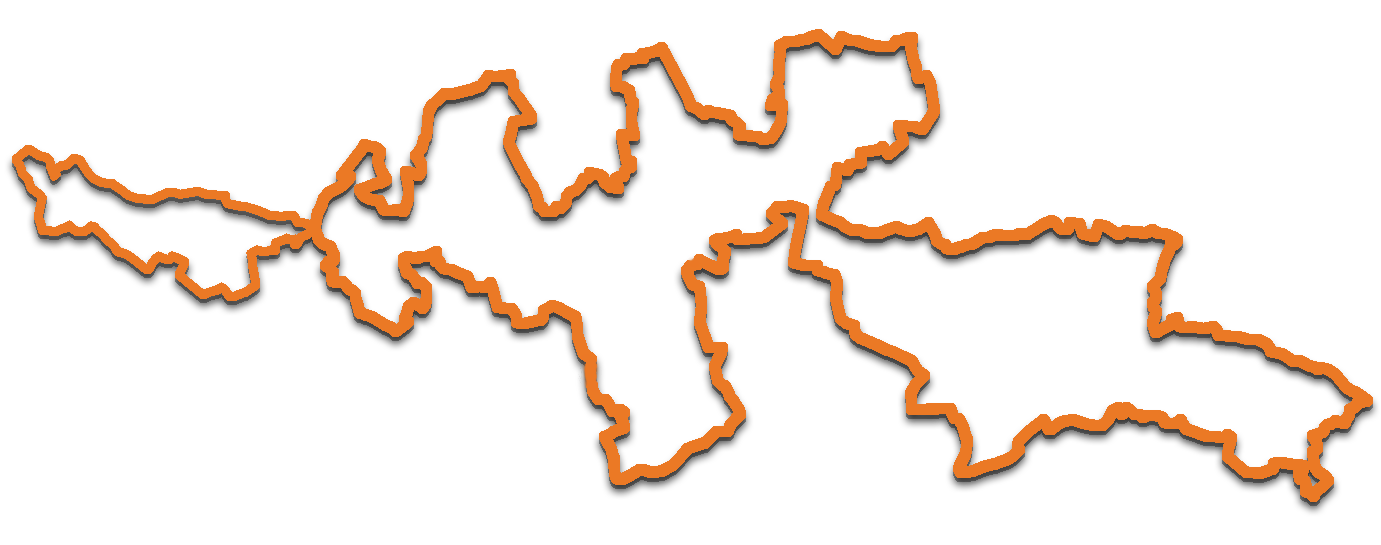

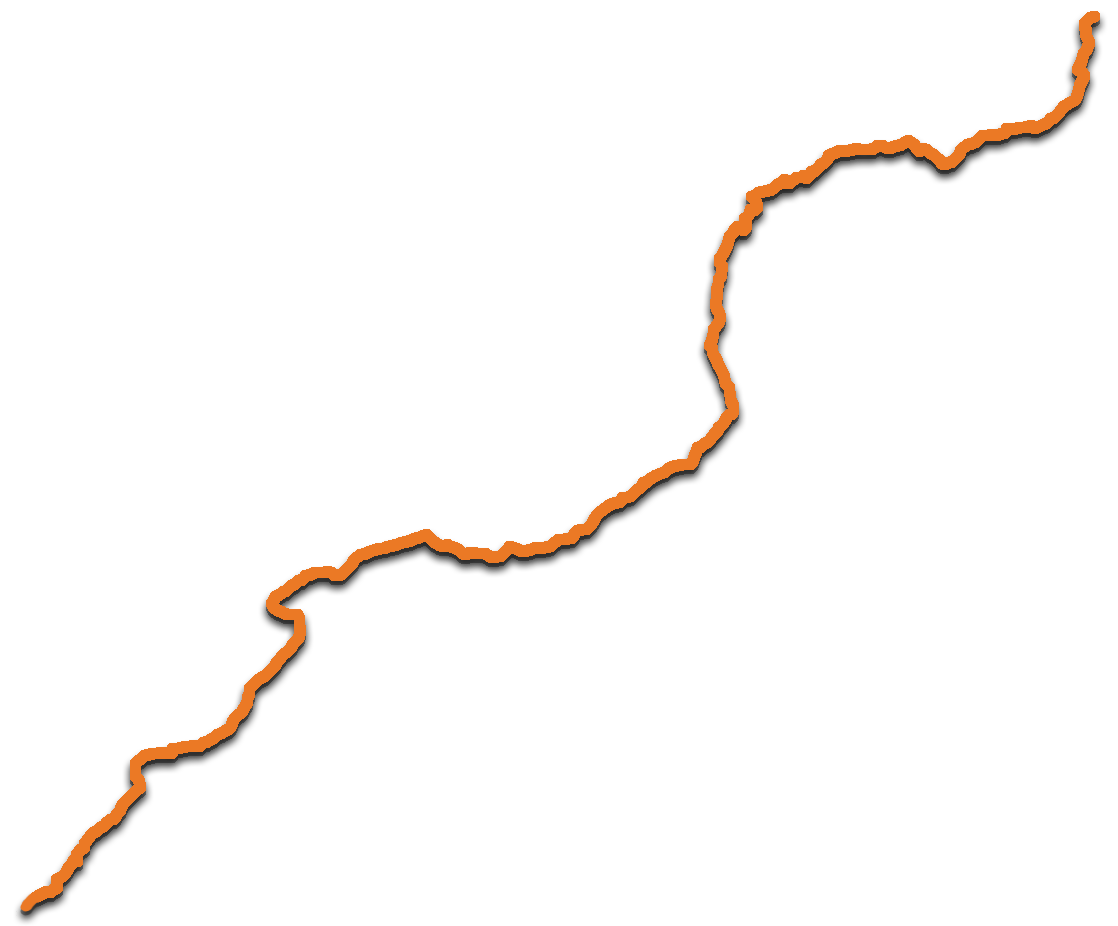

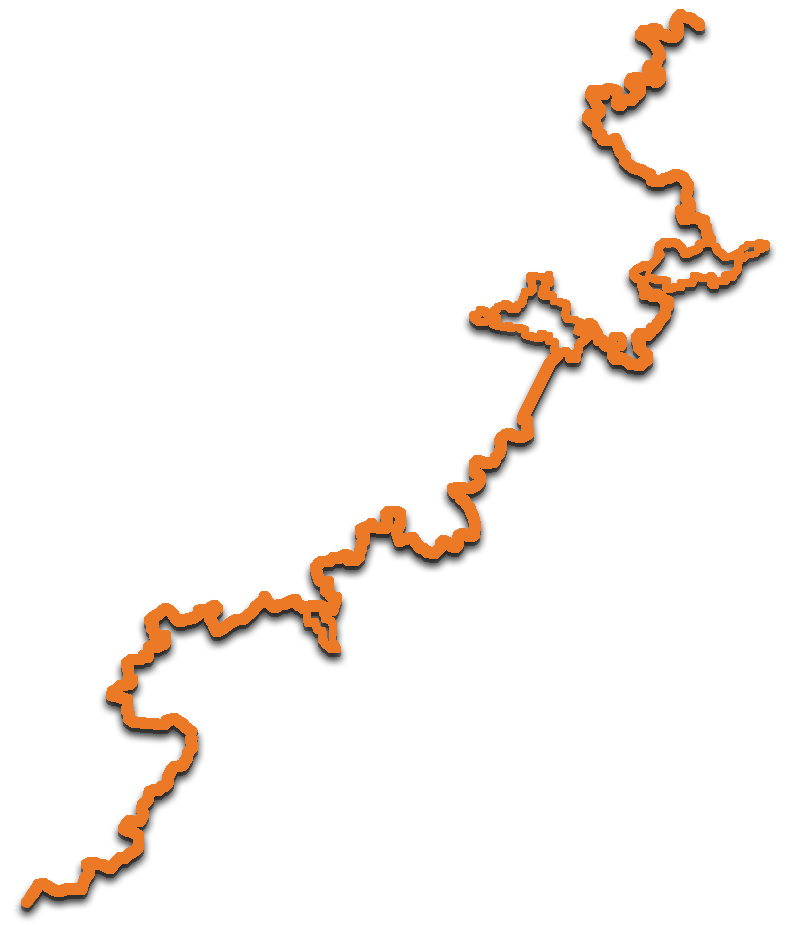

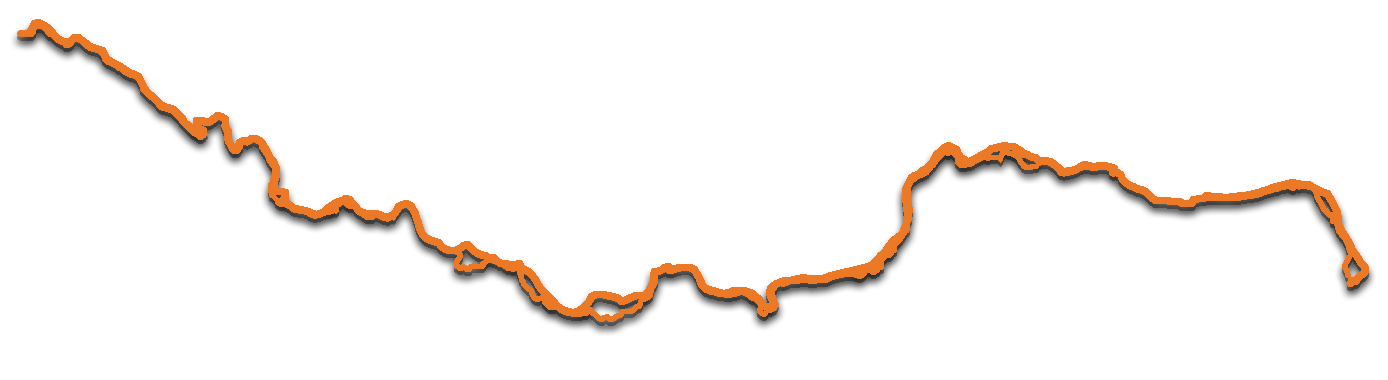

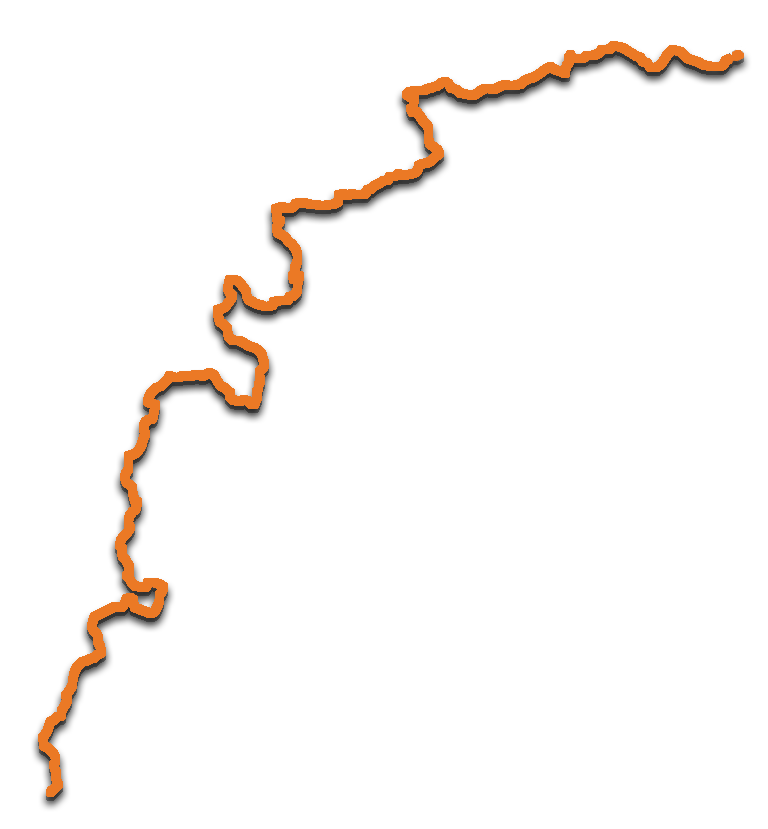

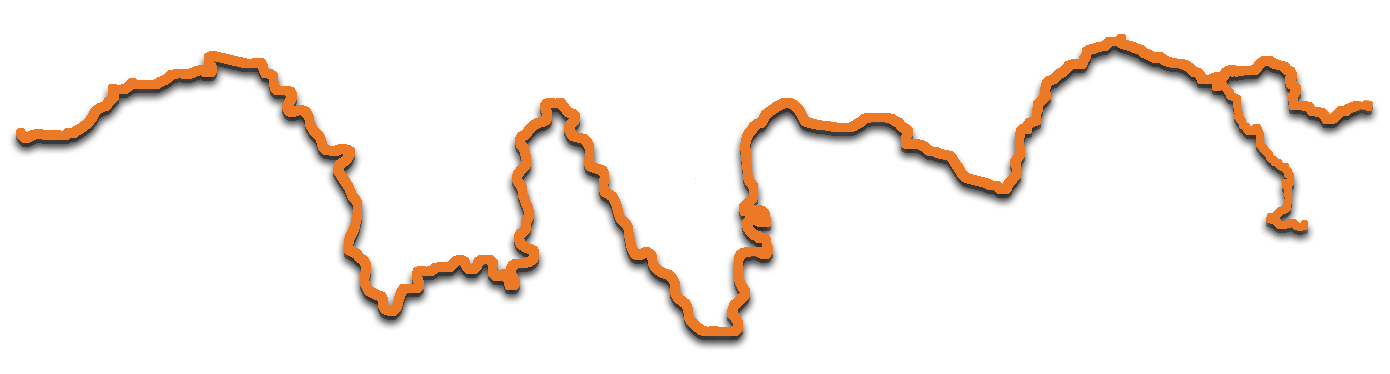

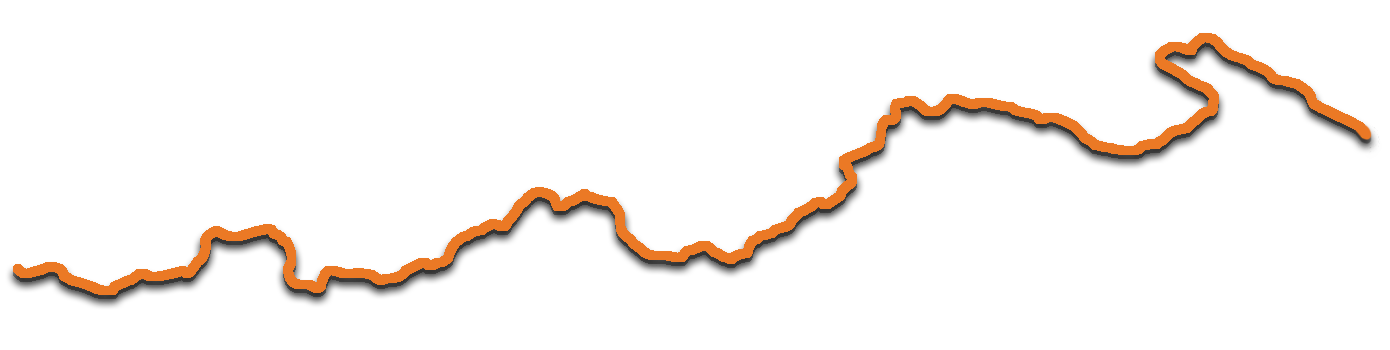

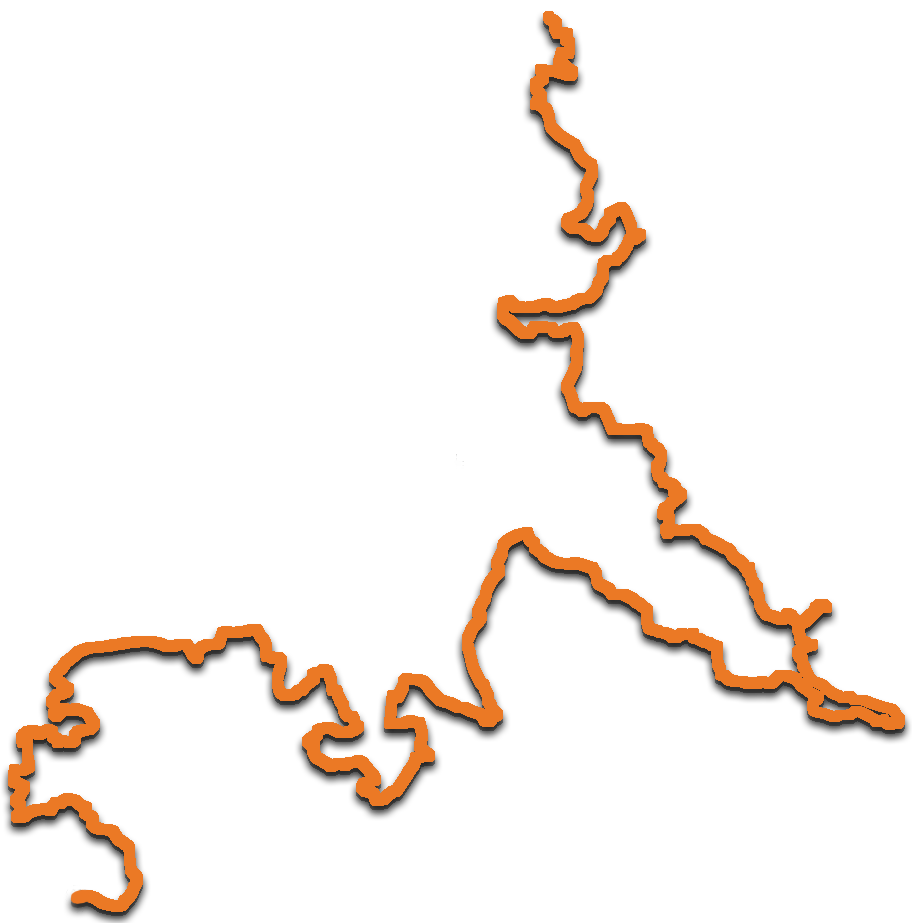

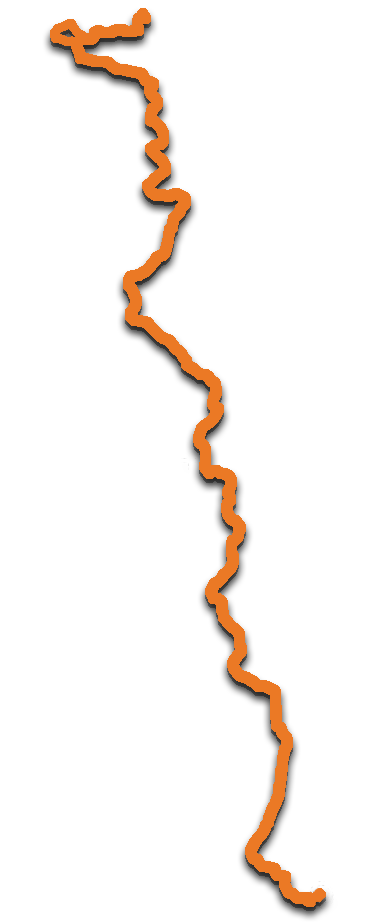

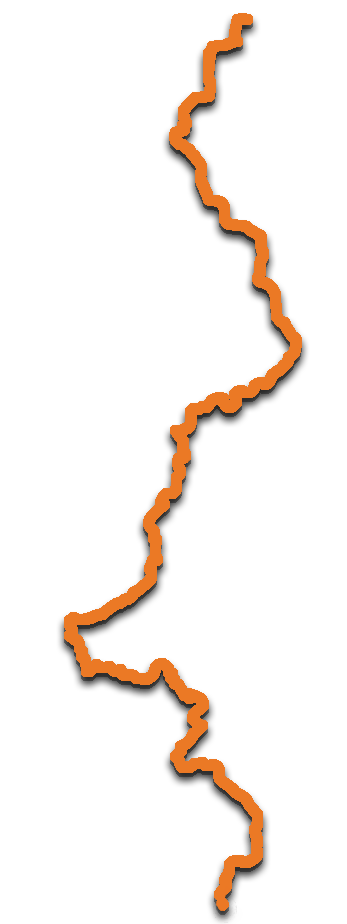

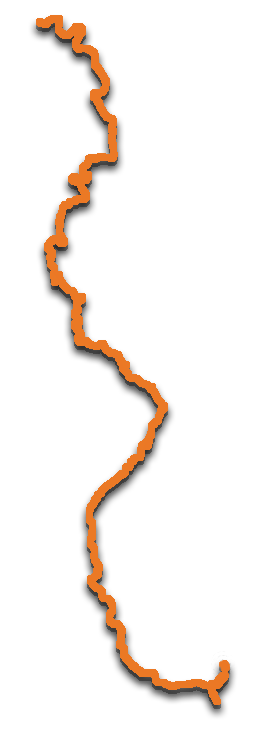

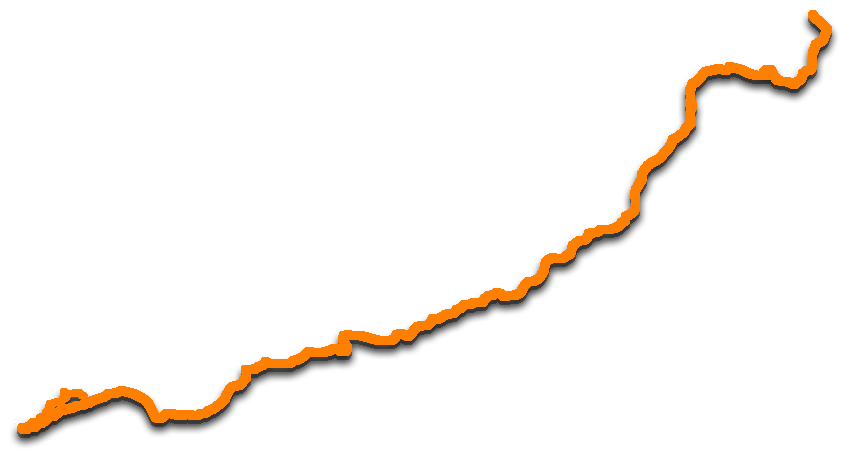

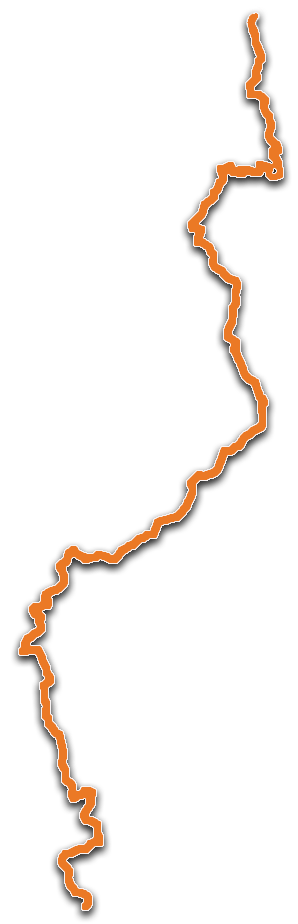

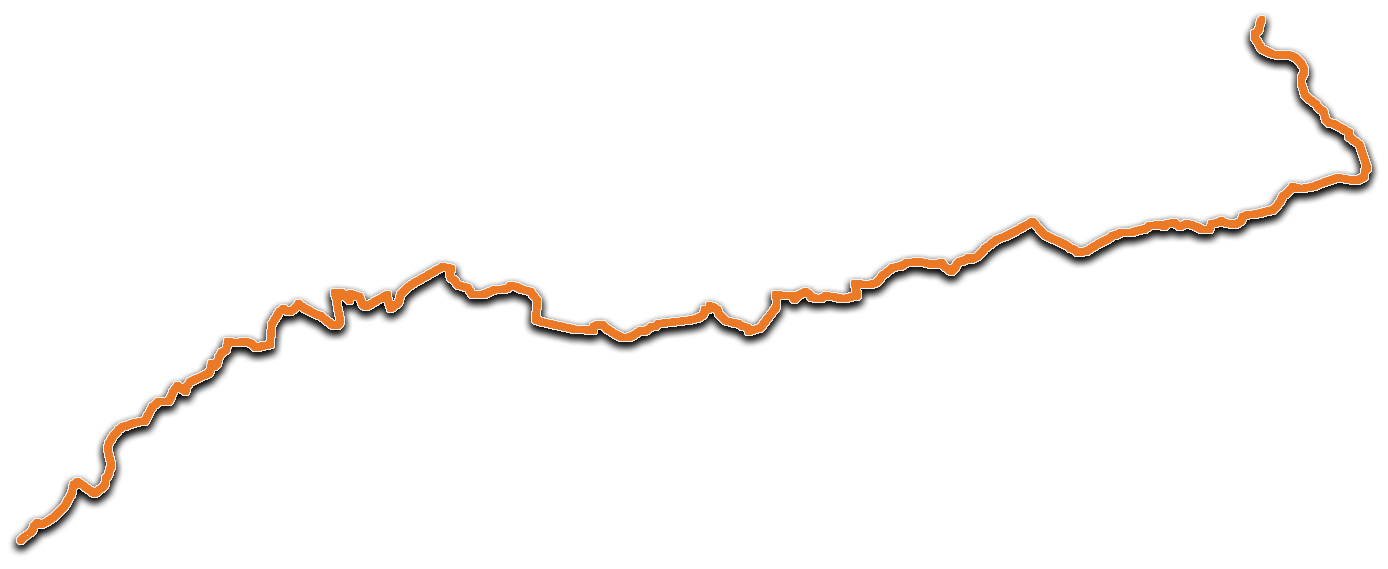

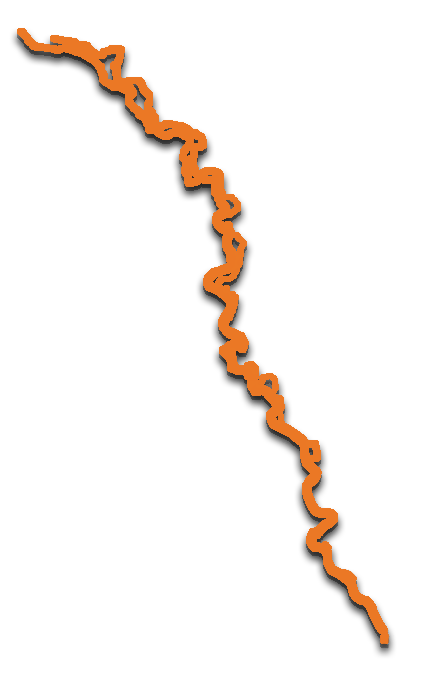

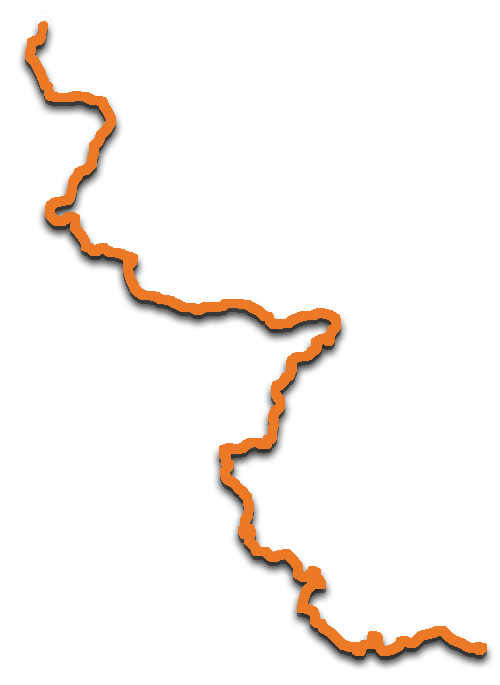

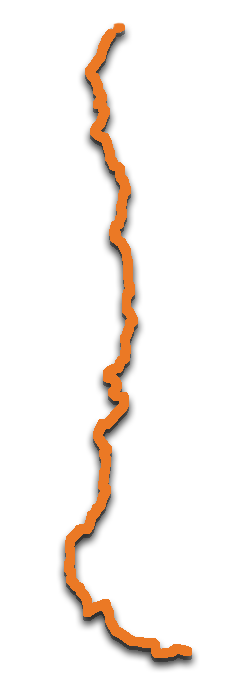

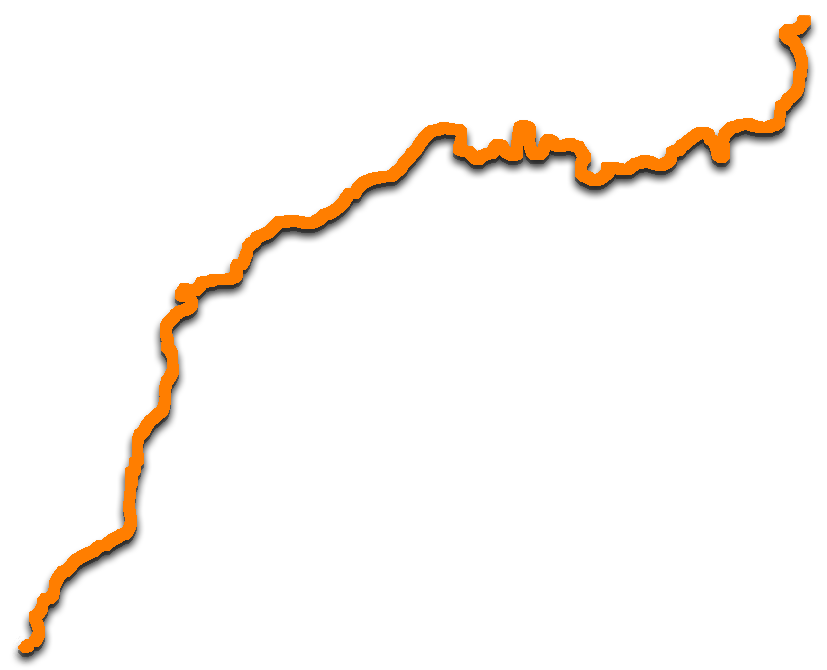

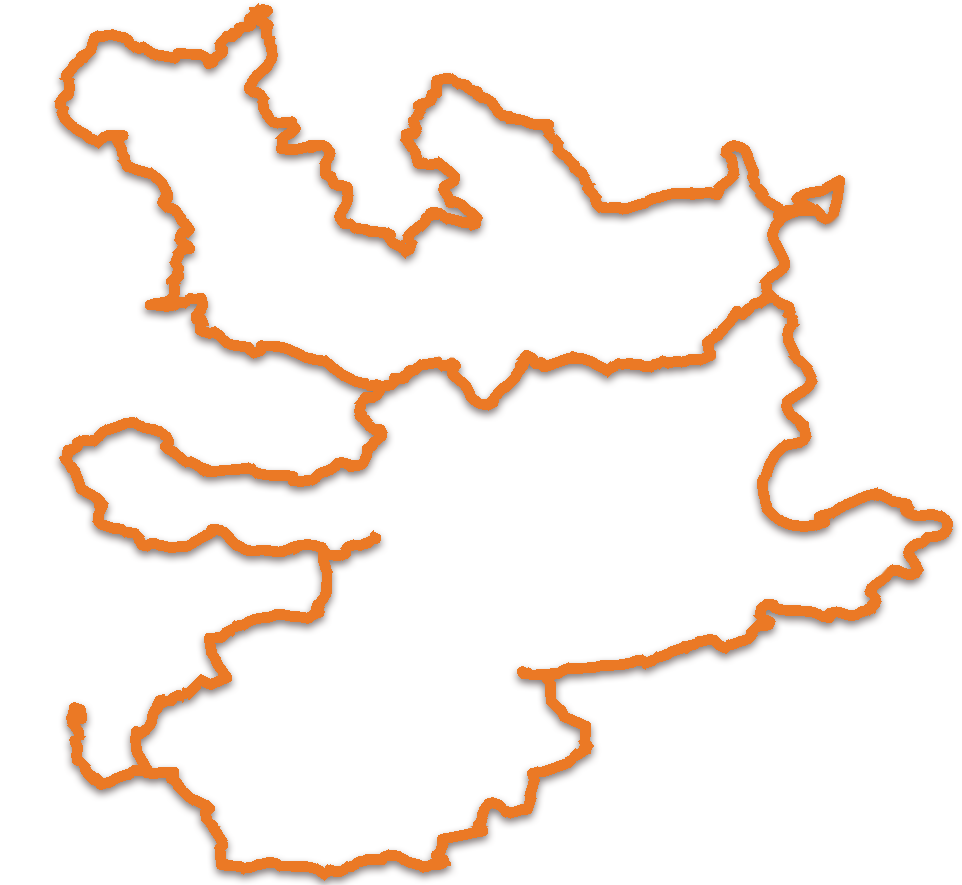

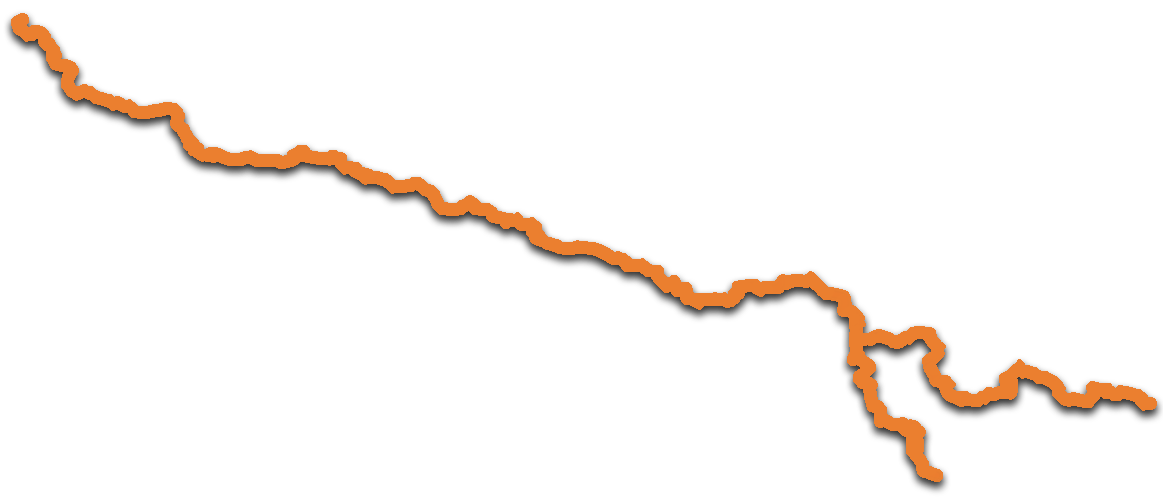

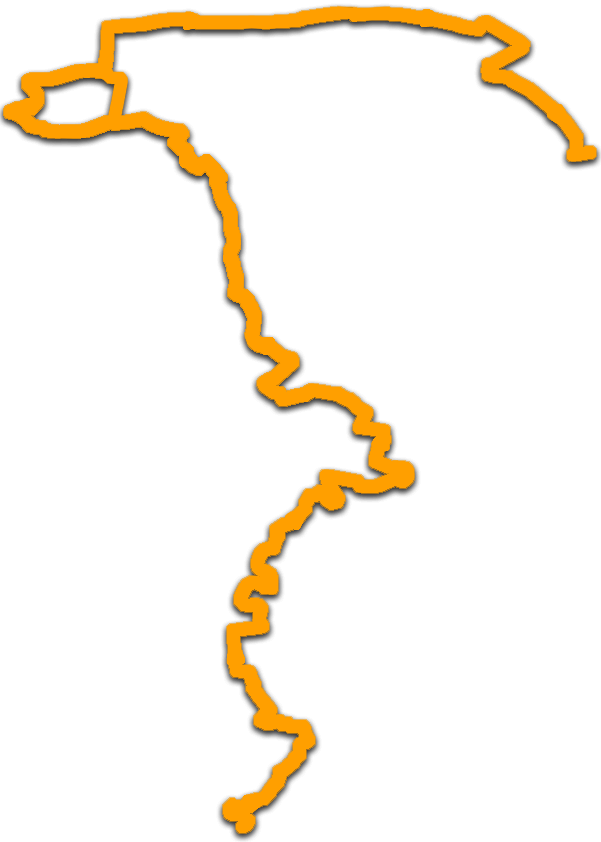

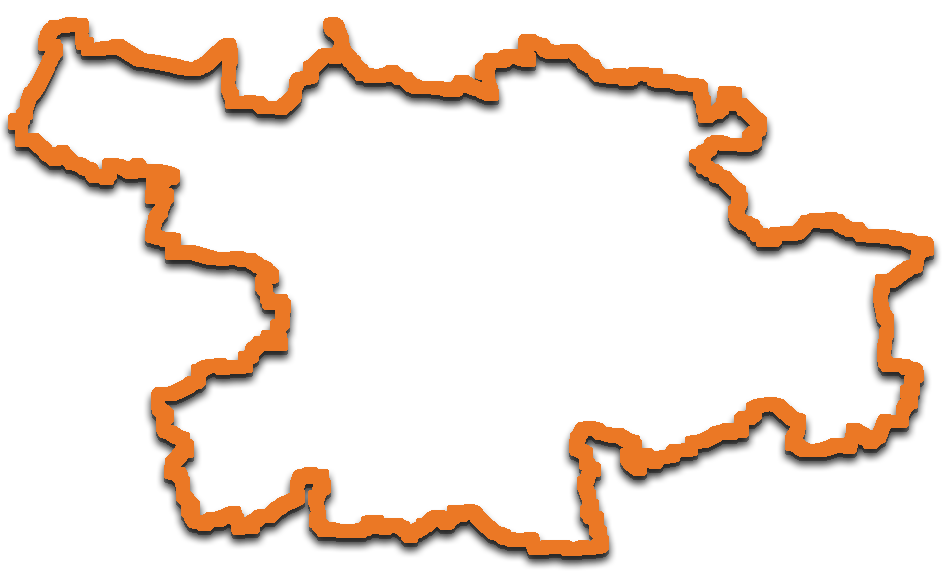

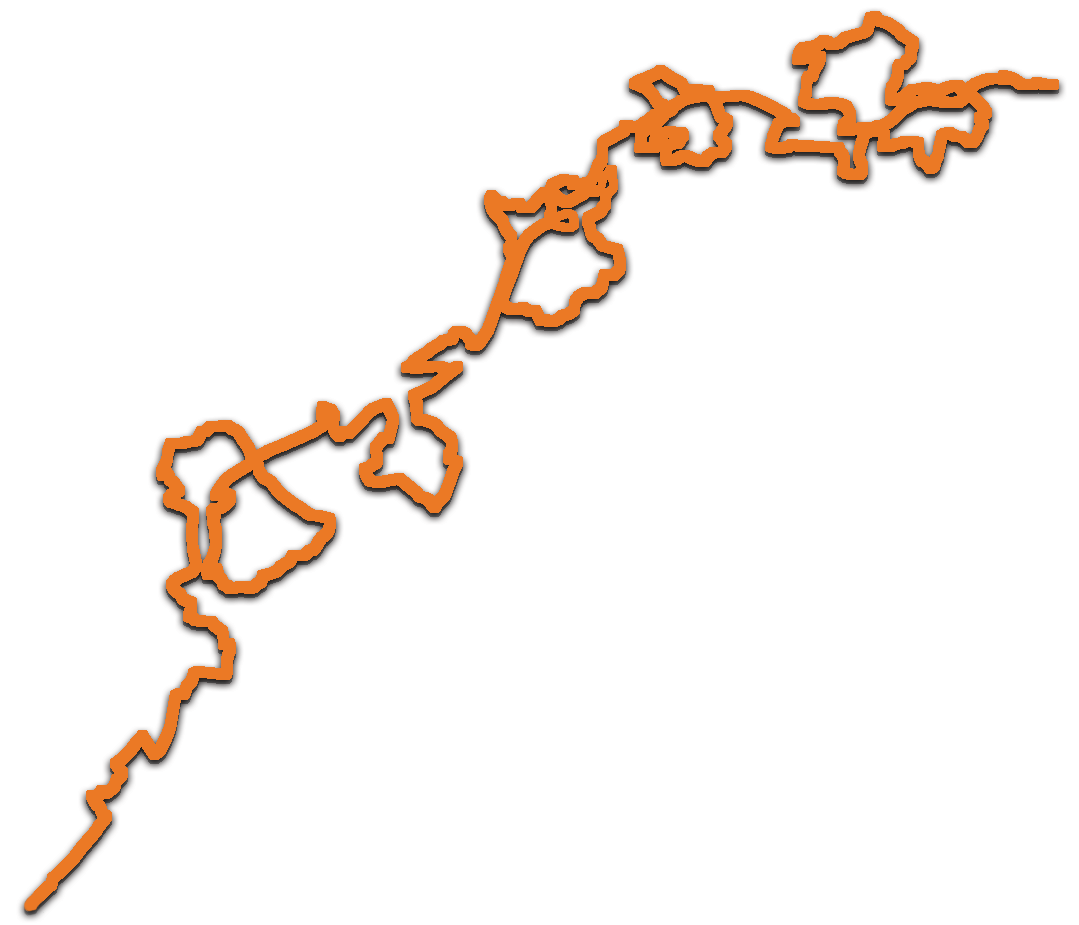

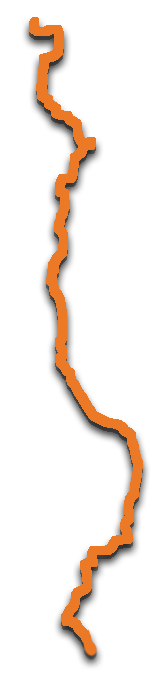

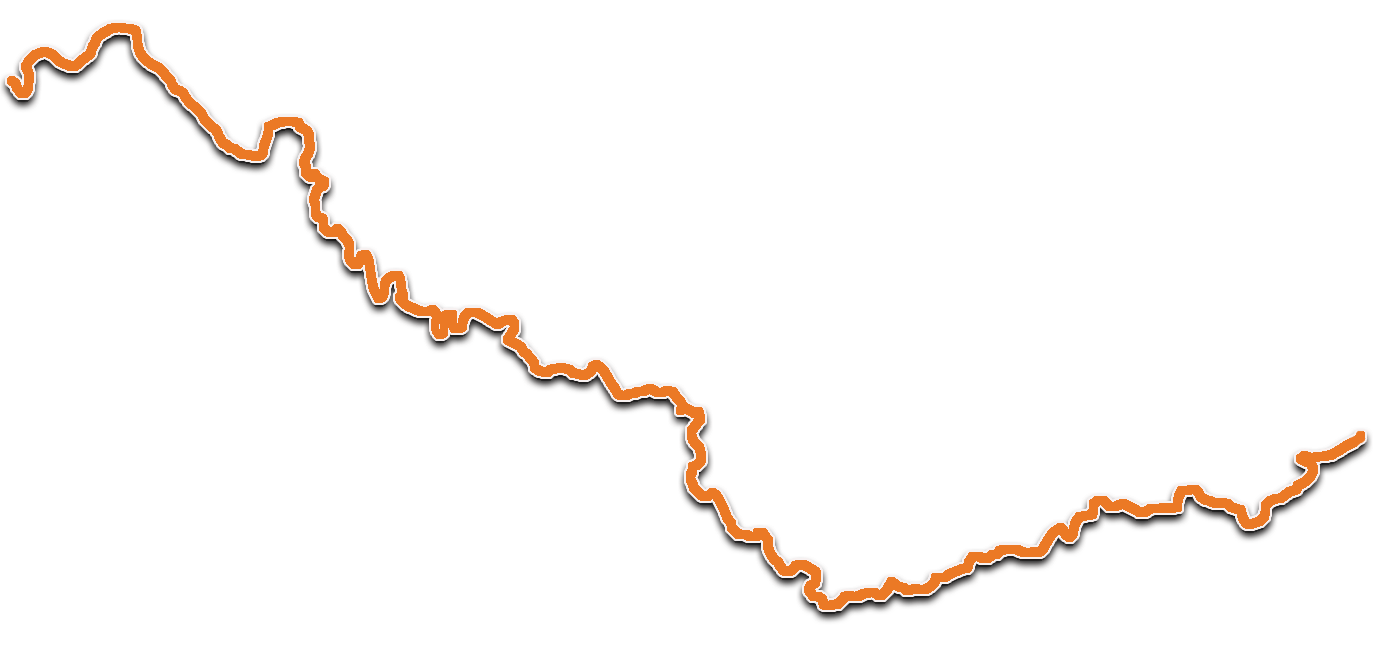

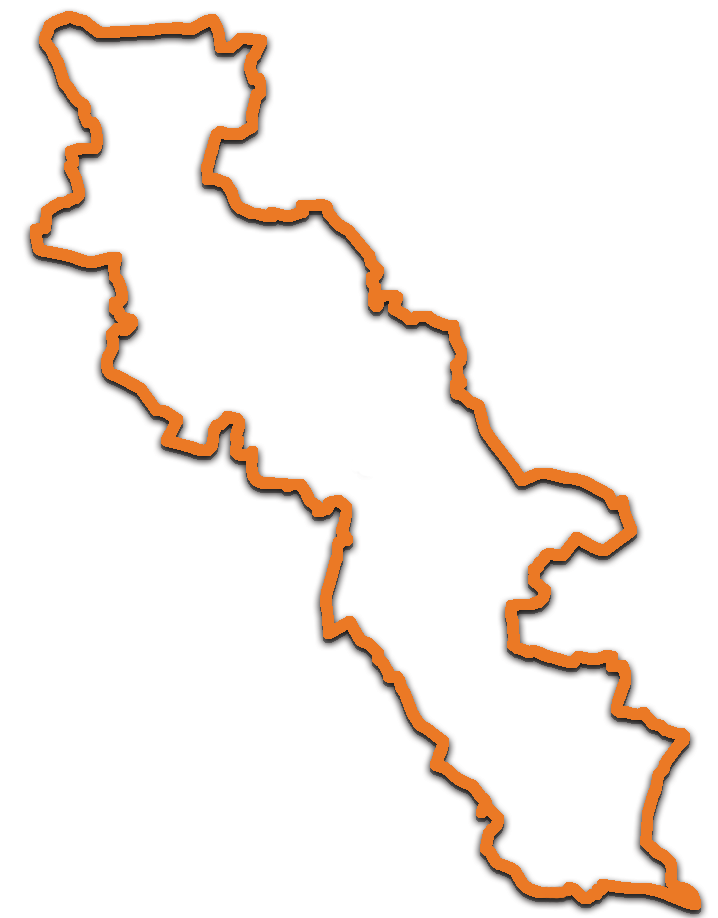

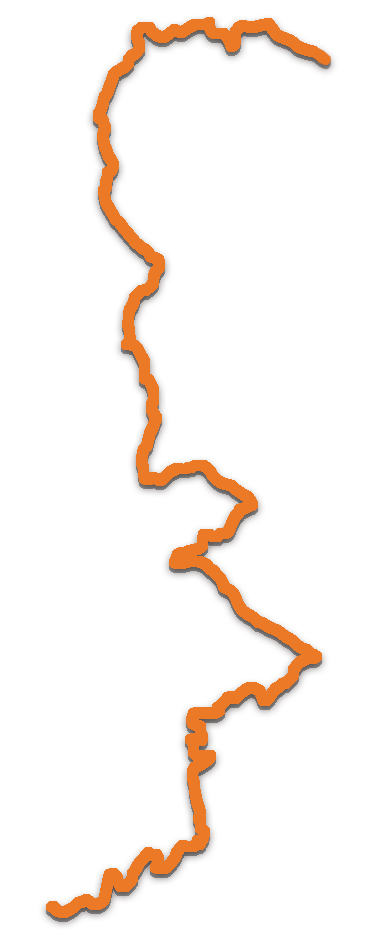

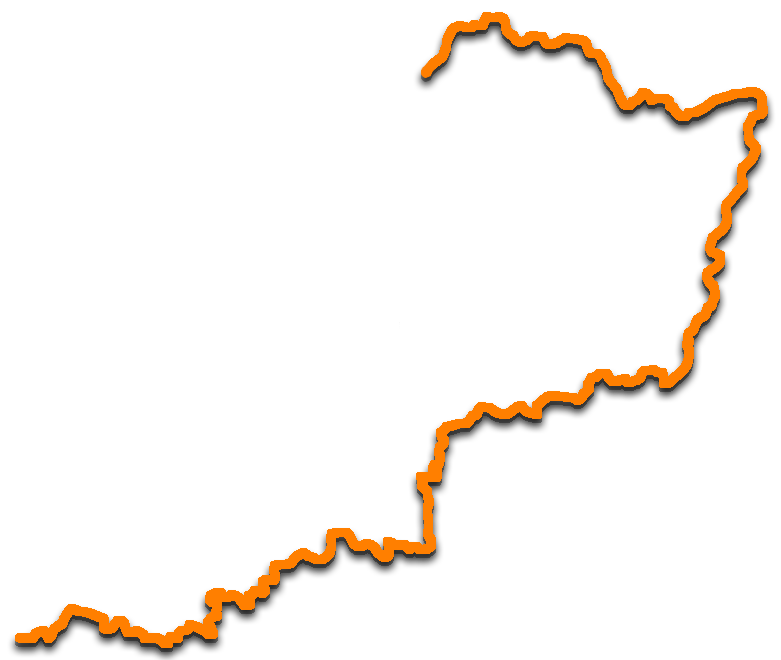

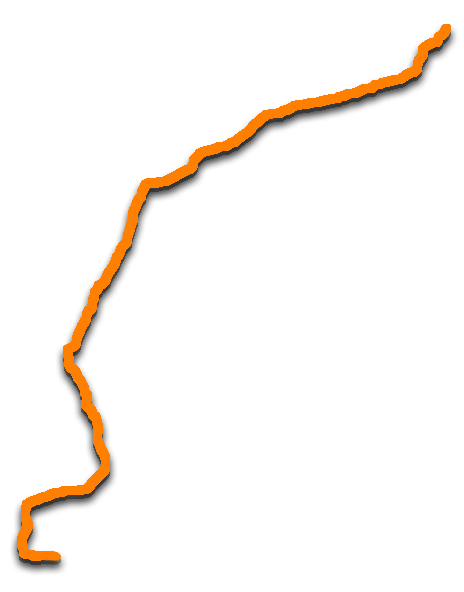

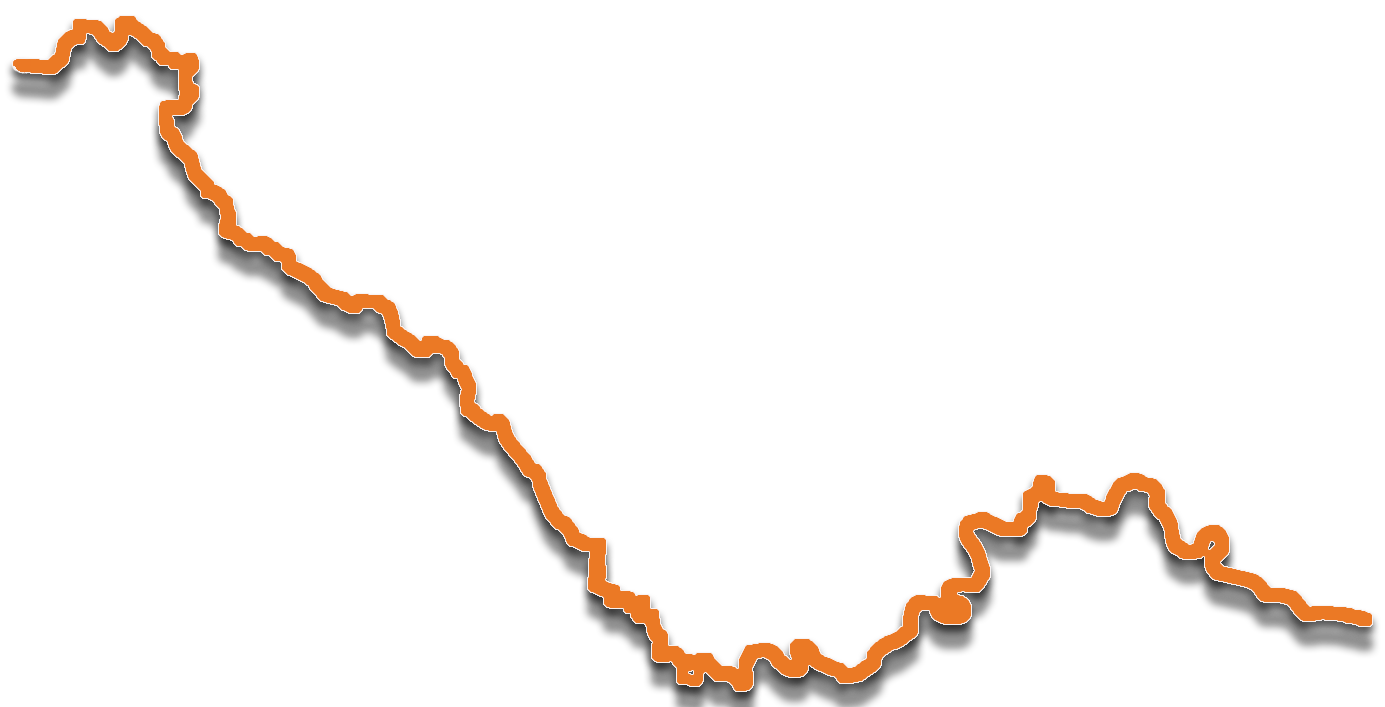

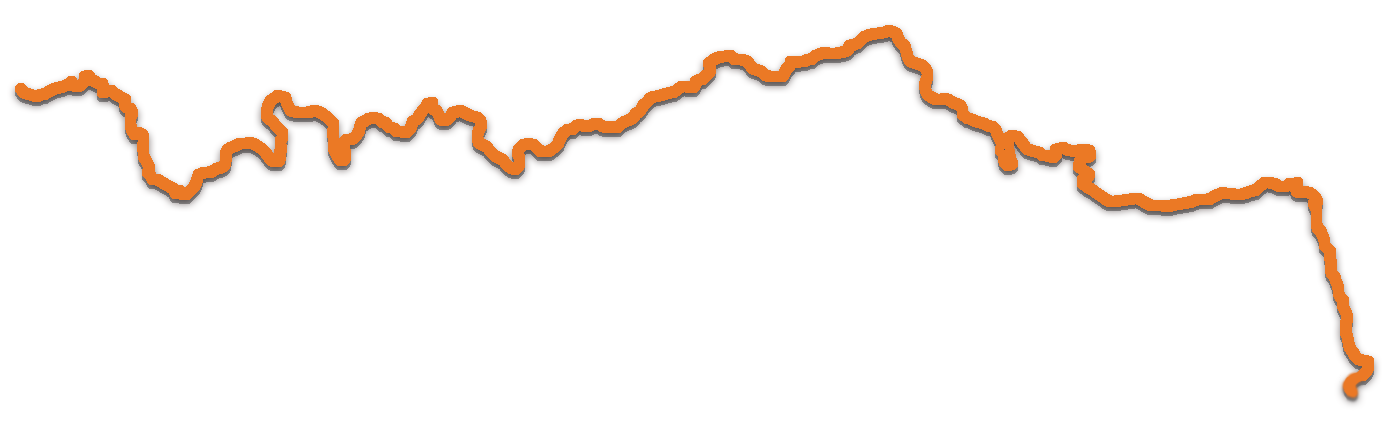

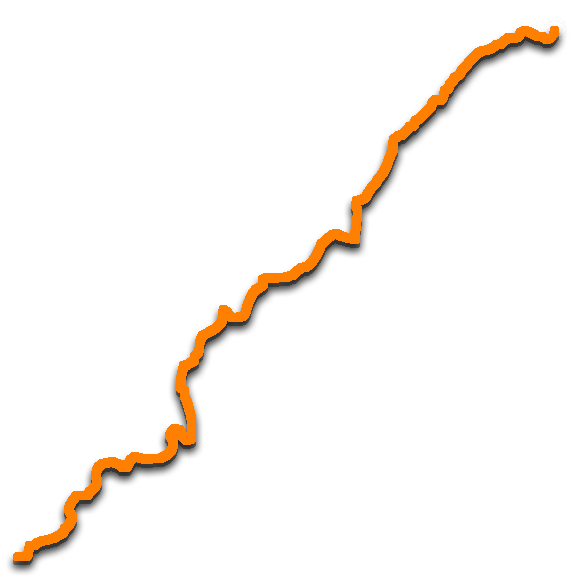

er Nordseeküsten-Radweg ist der längste ausgeschilderte Radfernweg der Welt. Er führt über fast 6.000 Kilometer immer der Nordseeküste entlang durch mehrere europäische Länder: die Niederlande, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen und Großbritannien. International heißt der Radweg, der im Jahr 2001 als EuroVelo-Radweg Nr. 12 eröffnet wurde, ‚North Sea Cycle Route‘. Gut 900 km verläuft die Mammut-Tour durch Deutschland, der norwegische Teil ist 1.130 Kilometer lang, und der britische Abschnitt ist mit 2.300 Kilometern am längsten. Um die gesamte Tour abzufahren, muss man schon etwas Zeit einplanen – dafür werden spektakuläre Landschaften und interessante Städte in verschiedenen europäischen Ländern durchfahren. In jedem Land besitzt die Route eine andere Charakteristik – überall weist sie andere typischen Merkmale auf. In Deutschland zeigt sich zwischen der Ems bis an die Elbe fast überall das gleiche Bild: das Ufer wird von Stränden oder Salzwiesen gesäumt und Buhnen ragen weit hinaus ins Wasser. ‚Vör’n Diek‘ und ‚achter’n Diek‘ (vor und hinter dem Deich) verlaufen Versorgungsstraßen und auch auf den 8,70 m hohen Deichen gibt es häufig Pfade, die zum Radfahren genutzt werden können. Ebbe und Flut wechseln sich stetig ab und so zieht sich das Meer, das eben noch mit seinen Wellen brausend ans Ufer schwappte in einem gut 12-stündigem Rhythmus kilometerweit auf die offene See zurück und erzeugt so eine bizarr-graue faszinierende und einzigartige Wattlandschaft.

Im Jahr 2003 wurde der 5942 km lange Radfernweg als die weltweit längste beschilderte Radroute in das Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Durchgängig befahrbar ist die Strecke natürlich nicht: ab und zu muss man auch einmal die Fähre nehmen! Der Radweg wurde ursprünglich 2001 als EuroVelo-Radweg Nr.12 eröffnet. In Deutschland ist er auch als D-Route 1 ausgeflaggt. Das in allen Ländern gebräuchliche Logo zeigt ein violettes Fahrrad in einem hellblauen, nach unten unterbrochenen Kreis und zwei grüne Linien. Das deutsche Teilstück führt über rund 905 km von der niederländischen Grenze bei Bunde über Leer, Emden, Norden, Jever zum

Jadebusen nach Wilhelmshaven, weiter über Varel, die Halbinsel Butjadingen, über die Weser nach Bremerhaven, Cuxhaven, der Elbe entlang bis Hamburg, Uetersen, Glückstadt, Brunsbüttel und Husum mit dem Eidersperrwerk bis an die dänische Grenze. Für einen Fahrradfahrer ist allein der deutsche Abschnitt eine Weltreise! An zig-tausenden von Schafen vorbei führt die Strecke durch die salzhaltige Luft der Marsch- und Küstenregion und lässt den Radler dabei die einzigartige Kulturregion mit dem von der UNESCO geschützten Nationalpark Wattenmeer erfahren. Die Weite des Meeres vermittelt tatsächlich so etwas wie Freiheit! Ab und zu geht es allerdings auch einmal etwas landeinwärts, um einen Abstecher in einen größeren Ort zu machen. Bei Cuxhaven folgt der Radfernweg der Elbe sogar bis nach Hamburg, um danach an der nördlichen Seite durch Schleswig-Holstein weiterzuführen.

Da die Nordseeküstenregion touristisch sehr gut erschlossen ist, finden sich auch fast in jedem Ort Fahrrad-Verleihstationen, so dass man auch als Urlauber Teilstücke dieser faszinierenden Route fahren kann.

Aber aufgepasst: Während der Sommerferien in der Hochsaison sind die Unterkünfte auch schon einmal ausgebucht und bei vielen Anbietern von Ferienwohnungen sind Radfahrer, die nur eine Nacht bleiben wollen, nicht unbedingt erwünscht. Aber ansonsten ist der Weltrekordhalter eine abwechslungsreiche Top-Strecke mit häufigem Blickkontakt auf das weite Meer!

Charakteristik:

Der deutsche Abschnitt des Nordseeküstenradweges ist ein ausgesprochen familienfreundlicher Strecke. Die höchsten Erhebungen sind die Dünen und Deiche, ansonsten ist der Radfernweg völlig flach. Er führt meist abseits des Autoverkehrs auf einem der Wege direkt vor oder hinter dem Deich. Die Radwege sind in aller Regel sehr gut ausgebaut. Der vorherrschenden Windrichtung zufolge ist allerdings der Routenverlauf von West nach Ost dringendst zu empfehlen!

Ortschaften entlang der Route

Bunde / Weener / Leer (Ostfriesland) / Jemgum / Emden / Krummhörn / Wirdum / Osteel / Norden (Ostfriesland) / Hagermarsch / Dornum / Holtgast / Esens / Neuharlingersiel / Wittmund / Jever / Wangerland / Wilhelmshaven / Sande (Friesland) / Bockhorn / Varel / Jade / Stadland / Butjadingen / Nordenham / Bremerhaven / Geestland / Wurster Nordseeküste / Cuxhaven / Otterndorf / Osterbruch / Bülkau / Cadenberge / Wingst / Hemmoor / Großenwörden / Engelschoff / Himmelpforten / Hammah / Stade / Hollern-Twielenfleth / Steinkirchen (Altes Land) / Grünendeich / Mittelnkirchen / Guderhandviertel / Jork / Hamburg-Harburg / Hamburg-Finkenwerder / Hamburg-Altona / Hamburg–Blankenese / Wedel / Hetlingen / Haselau / Haseldorf / Seestermühe / Neuendeich / Seester / Kollmar / Glückstadt / Brokdorf / Sankt Margarethen / Brunsbüttel / Ramhusen / Eddelak / Kuden / St. Michaelisdonn / Gudendorf / Windbergen / Meldorf / Nordermeldorf / Warwerort / Büsumer Deichhausen / Büsum / Westerdeichstrich / Hedwigenkoog / Hellschen-Heringsand-Unterschaar / Hillgroven / Wesselburenerkoog / Vollerwieck / Grothusenkoog / Sankt Peter-Ording / Tating / Garding / Katharinenheerd / Oldenswort / Norderfriedrichskoog / Uelvesbüll / Simonsberg / Husum / Wobbenbüll / Nordstrand / Elisabeth-Sophien-Koog / Reußenköge / Ockholm / Dagebüll / Galmsbüll / Niebüll / Uphusum / Neukirchen (Nordfriesland) / Aventoft

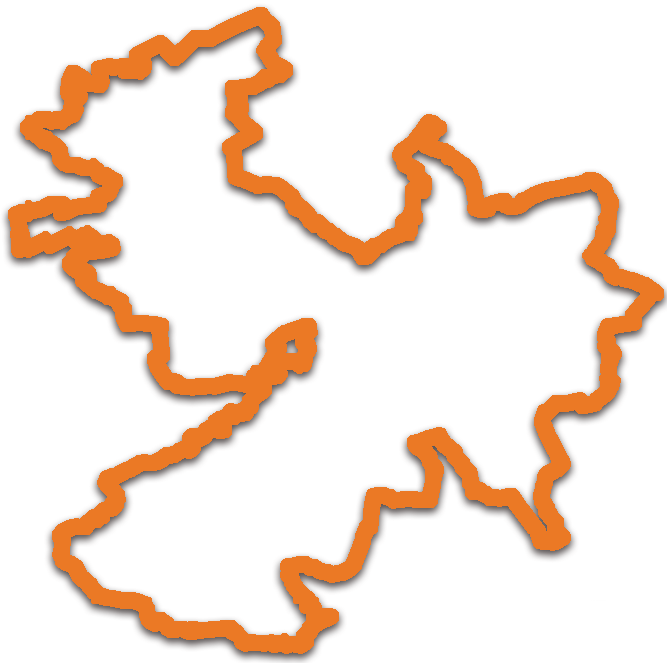

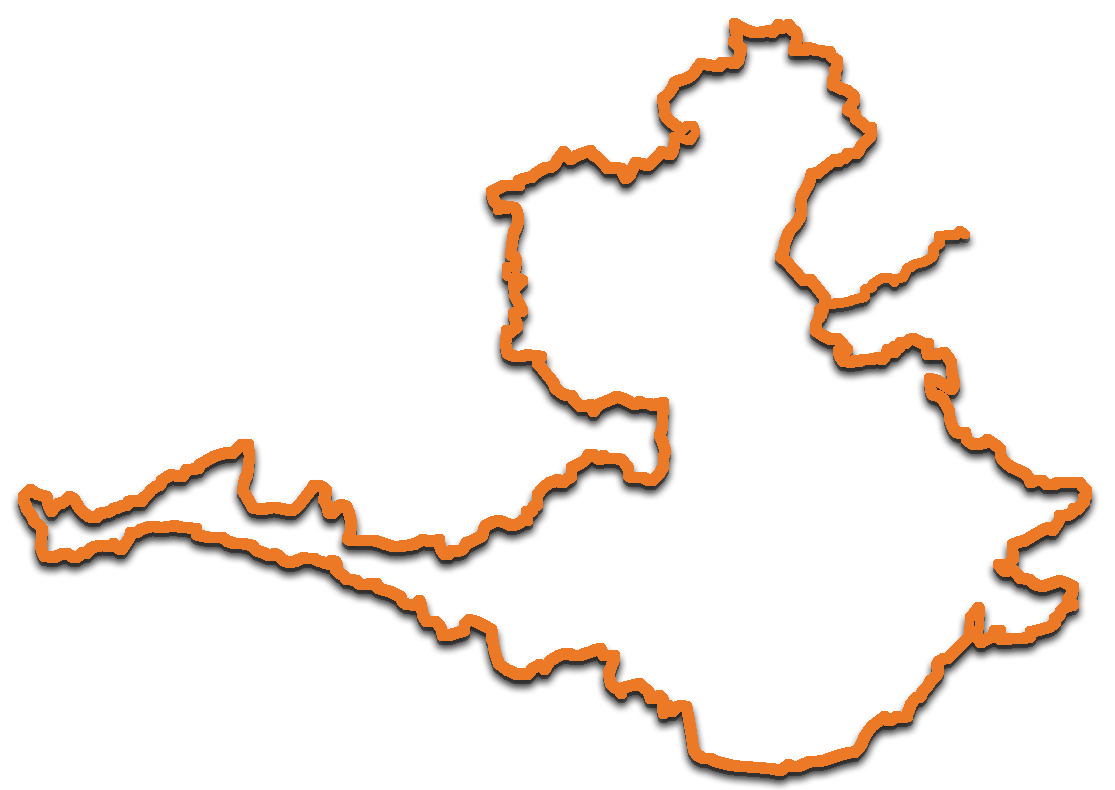

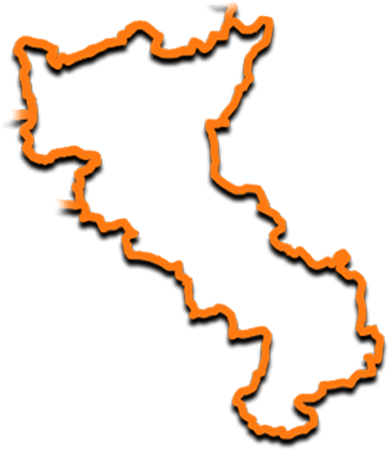

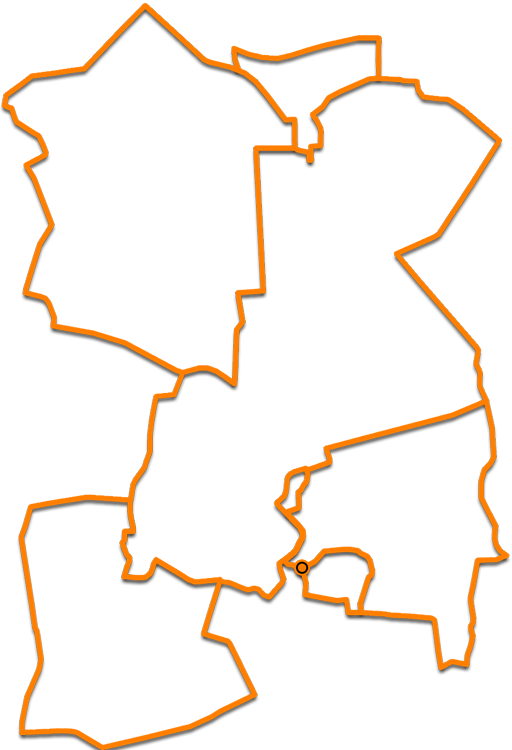

Butjadingen

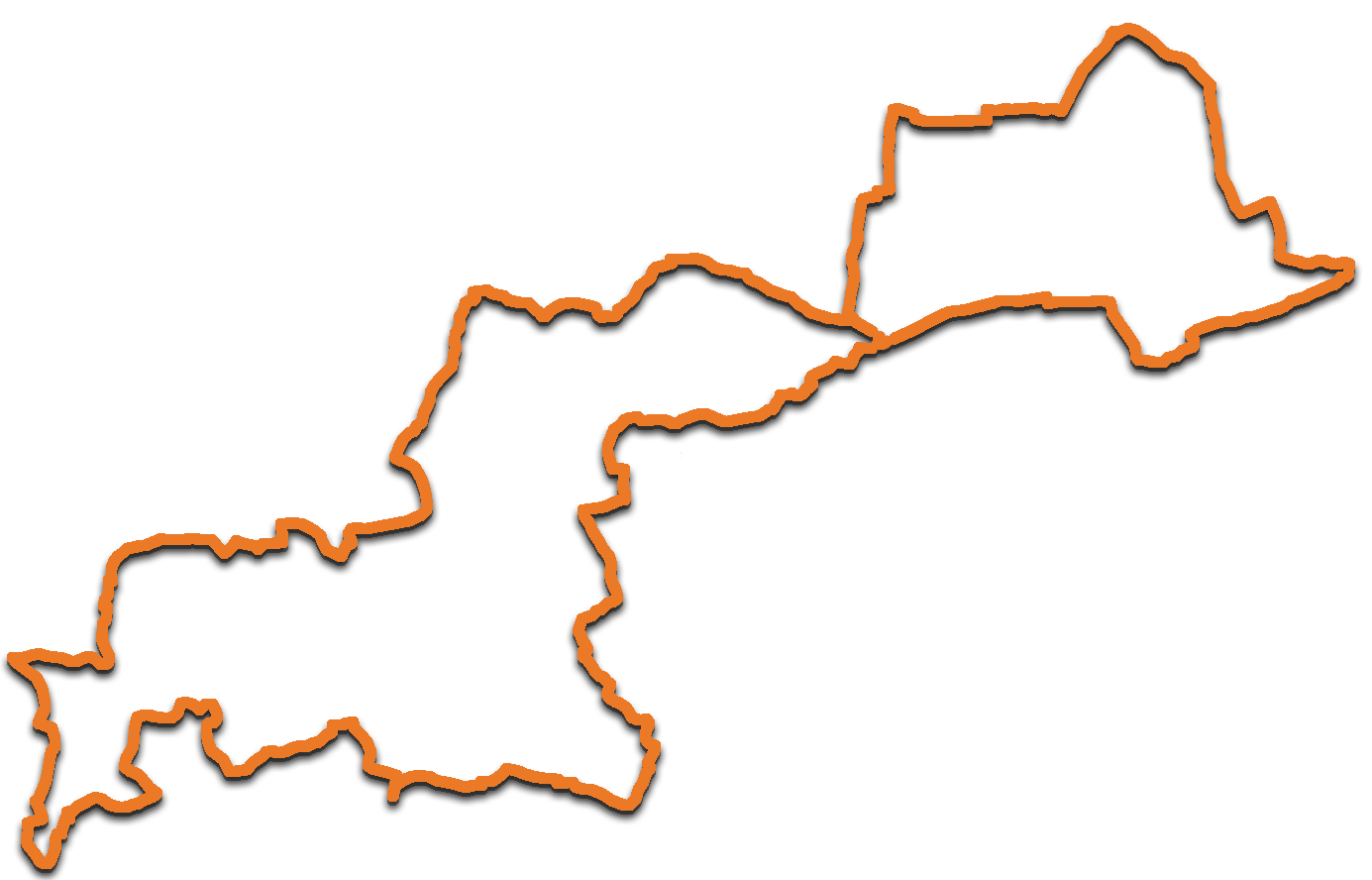

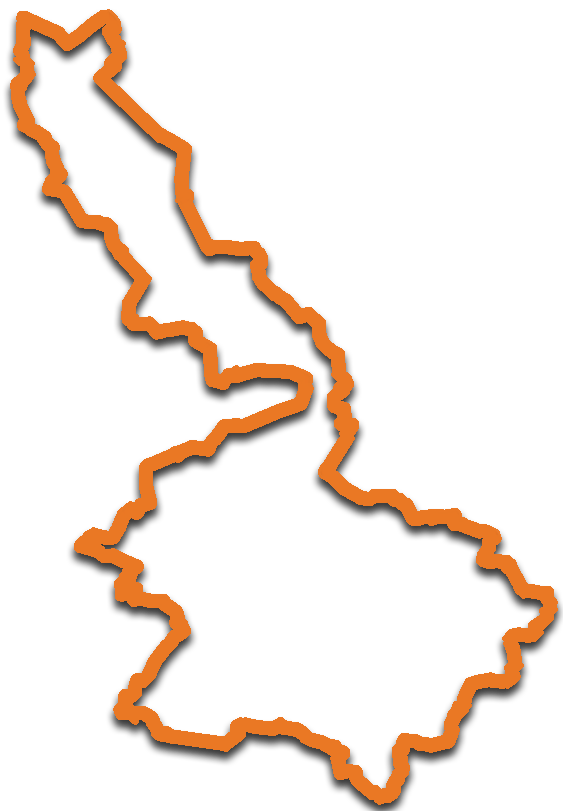

ernab jeder Hektik endet die Wesermarsch im Norden auf einer geruhsamer Halbinsel, die auf der Karte so aussieht wie ein Robbenkopf: das Butjadinger Land. Es wird eingerahmt vom Jadebusen, der Innenjade und der Weser. Dementsprechend wird dieser gemütliche Landstrich geprägt durch saftig grünes Wiesenland sowie dem Nationalpark Wattenmeer, inzwischen von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Das Nationalpark-Haus Museum Fedderwardersiel informiert ausführlich über diesen geschützten Lebensraum mit seinen regelmäßig wiederkehrenden Gezeiten. Die Form dieser Halbinsel hat sich übrigens erst in den letzten Jahrhunderten ausgeprägt, als man begann, das Land wirkungsvoll mit Deichen zu sichern. Davor war das Butjadinger Land ein Spielball der Sturmfluten und ständigen Veränderungen unterworfen war. Heute lädt das Butjadinger Land zu langen Spaziergängen auf dem Deich und am Strand ein oder zu ausgedehnten Fahrradtouren – aber nur, wenn kein starker Wind weht, denn der kann hier richtig weh tun!

Sehenswertes:

Am Fischereihafen von Fedderwardersiel befindet sich in einem denkmalgeschützen Gebäude aus dem Jahre 1846 das Nationalpark-Haus. Seit 2011 ist diese Einrichtung auch als offizielles Museum anerkannt. Schwerpunkte der interessanten und lehrreichen Ausstellung ist der Nationalpark und das UNESCO-Weltkulturerbe Wattenmeer mit seiner einzigartigen Flora und Fauna, die hiesige Fischerei, der Deichbau sowie die Siedlungsgeschichte Butjadingens. In einem Gezeitenmodell wird das Zusammenspiel von Sonne und Mond mit den Vorgängen in der Natur anschaulich verdeutlicht.

Die Küstenregion Butjadingens ist geprägt vom Wattenmeer und vom ewigen Rhythmus von Ebbe und Flut. Der Nationalpark Wattenmeer ist Refugium einer einzigartigen Flora und Fauna und inzwischen UNESCO-Weltkulturerbe. In Burhave führt ein 200 m langer Holzsteg hinaus ins Watt und vermittelt dabei einmalige Ein- und Ausblicke in und über diese Naturlandschaft.

Gleich neben dem Wattensteg beginnt die Kunst Promenade. Der Bremer Professor Bernd Altenstein hatte 2007 zu einem Bildhauersymposium geladen. Sieben Künstler schufen dabei Skulpturen aus verschiedenen Materialien, die daraufhin zwischen Burhave und Fedderwardersiel an der Strandpromenade aufgestellt wurden.

In der platten Wesermarsch ist die Kirche von Langwarden kilometerweit zu sehen. Einst diente sie auch als Landmarke für die Seefahrt und als Vermessungspunkt. Der romanische Tuffsteinbau wurde im 12. Jahrhundert auf einer aufgeschütteten Wurt errichtet. Sehenswert ist die hervorragend erhaltene Orgel, deren Prospekt noch von 1650 stammt und wahrscheinlich von Hermann Kröger und seinem Gesellen Berendt Huss erbaut wurde.

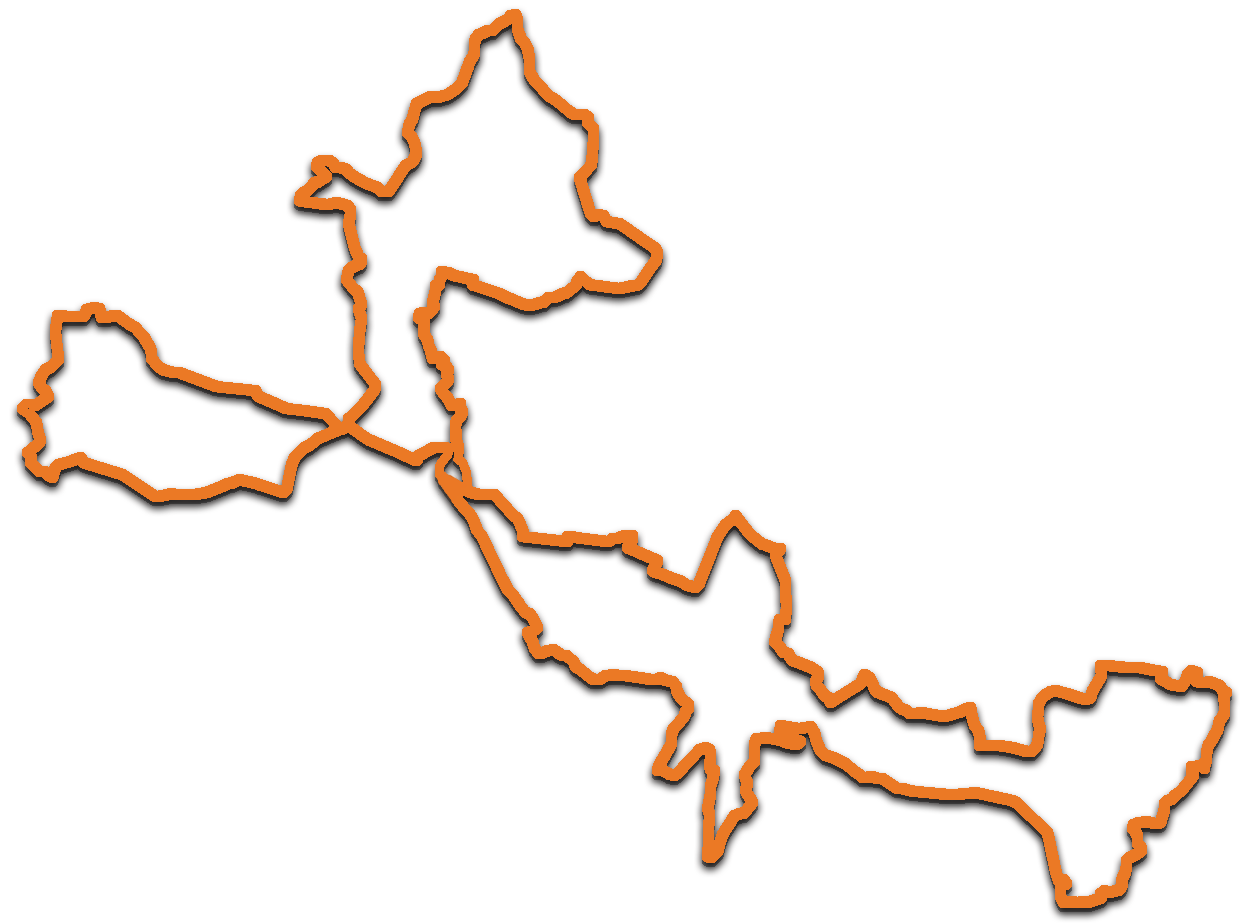

Radrouten die durch Budjadingen führen:

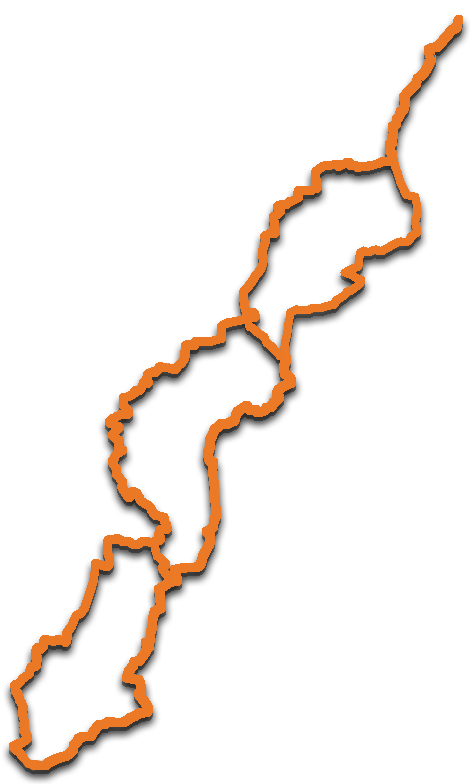

Cuxhaven

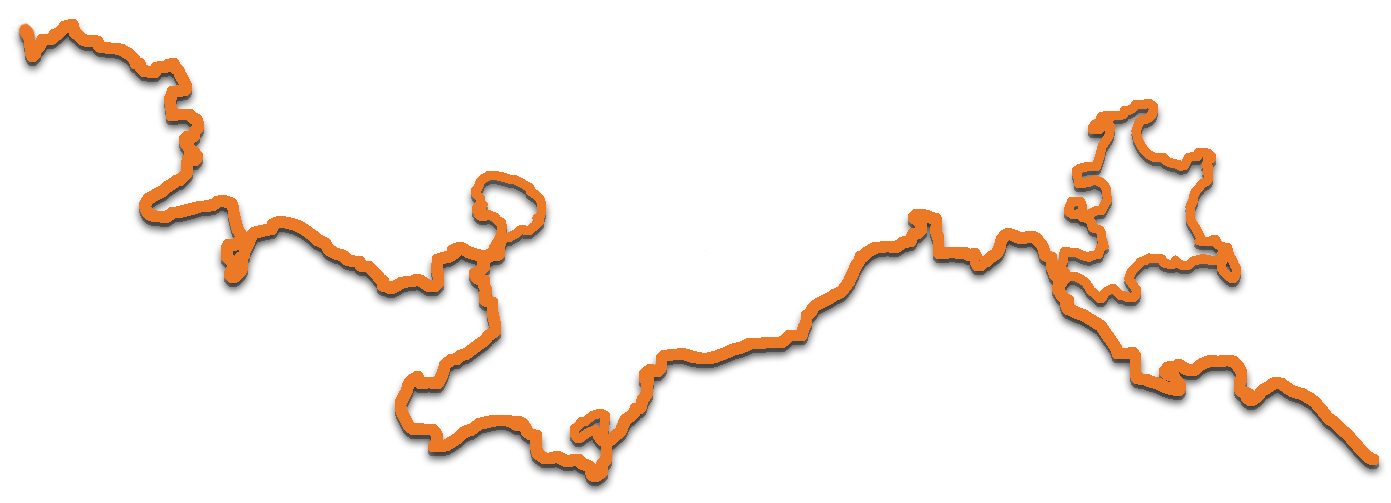

on zwei Seiten von Wasser umgeben, liegt Cuxhaven auf einer vorgelagerten Halbinsel an der nördlichsten Spitze Niedersachsens. Hier mündet die Elbe in die Nordsee. Die Kugelbake markiert den Übergang zur offenen See. Das hölzerne Seezeichen ist das Wahrzeichen Cuxhavens und ziert auch das Wappen. Für viele Amerika-Auswanderer war sie das letzte, was sie von der alten Heimat gesehen haben. Historisch betrachtet gehört Cuxhaven zu Hamburg. Das Schloss Ritzebüttel war noch im letzten Jahrhundert Hamburger Amtssitz. Ansonsten haben sich zwei Wirtschaftsschwerpunkte entwickelt: die Schifffahrt und der Tourismus. Elf Kurteile reihen sich am 12 km langen Gras- und Sandstrand aneinander. Die bekanntesten Urlaubsorte sind Duhnen, Sahlenburg und Döse. Und überall grüßt die freundliche Zeichenfigur ‚Jan Cux‘, das Maskottchen dieser Urlaubsregion. Hier findet sich eines der größten Wattgebiete Deutschlands, inzwischen von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt. Eine Wanderung auf den abgesteckten Wattwegen ist ein faszinierendes und unvergessliches Erlebnis. Von Duhnen und Sahlenburg kann man bei Niedrigwasser sogar bis zur Insel Neuwerk laufen. Oder man fährt mit einem Wattwagen hinüber auf die Insel – eine Attraktion, die man als Cuxhaven-Urlauber erlebt haben muss! Aber auch eine Wanderung durch die ausgedehnte Küstenheide oder die Marschlandschaft hat ihren besonderen Reiz. Einzigartig ist die 20 km lange Maritime Meile, die vom Kurort Sahlenburg immer der Küste entlang bis zur beliebten Aussichtsplattform ‚Alte Liebe‘ führt. Hier kann man auf einem der weltweit meistbefahrensten Schifffahrtswege den Ozeanriesen auf ihrem Weg von oder nach Hamburg zusehen. Gleich neben der Alten Liebe steht mit dem Hamburger Leuchtturm ein weiteres Wahrzeichen der Stadt und hier beginnt auch der Hafen, das Herz der maritimen Weltstadt. Einen Bummel durch den alten Fischereihafen sollte man sich nicht entgehen lassen. Hier finden am Morgen Fischauktionen mit großem Getöse statt, schließlich gehört Cuxhaven noch immer zu den größten Fischumschlagplätzen Europas. Sehenswert ist der Amerika-Hafen mit den Hapag-Hallen, über den im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert ein großer Teil des deutschen Auswandererstroms nach Amerika abgewickelt wurde. Eine besondere Attraktion ist eine Hafenrundfahrt mit der Barkasse und mit dem Wrack- und Fischereimuseum ‚Windstärke 10‘ besitzt Cuxhaven ein modernes und herausragendes maritimes Museum.

Sehenswertes:

Die Kugelbake ist das Wahrzeichen von Cuxhaven. Groß prangt sie auch auf dem gelben Wappen der Stadt. Sie markierte den Übergang der Elbe zur Nordsee und das Ende des Elbe- und des Weserradweges! Früher war das 29 m hohe Holzgestell ein Orientierungspunkt für die Schifffahrt und nachts brannte in ihr sogar ein Feuer. Für viele Auswanderer war sie das letzte, was sie in ihrem Leben von Europa sahen. Heute ist die Kugelbake ein beliebtes Ausflugsziel am nördlichsten Punkt von Niedersachsen.

Die Kugelbake ist das Wahrzeichen von Cuxhaven. Groß prangt sie auch auf dem gelben Wappen der Stadt. Sie markierte den Übergang der Elbe zur Nordsee und das Ende des Elbe- und des Weserradweges! Früher war das 29 m hohe Holzgestell ein Orientierungspunkt für die Schifffahrt und nachts brannte in ihr sogar ein Feuer. Für viele Auswanderer war sie das letzte, was sie in ihrem Leben von Europa sahen. Heute ist die Kugelbake ein beliebtes Ausflugsziel am nördlichsten Punkt von Niedersachsen.

Wer die dicken Ozeandampfer beobachten will, der muss in Cuxhaven zur ‚Alten Liebe‘ gehen. Der Schiffsanleger ist zugleich eine beliebte Aussichtsplattform und trennt den Hafen der Stadt von der Elbe. Alle Schiffe, die von der Nordsee kommen und nach Hamburg fahren, müssen an der ‚Alten Liebe‘ vorbei. Über eine Lautsprecheranlage werden sie hier mit Herkunftsland und Größe angekündigt.

Wer die dicken Ozeandampfer beobachten will, der muss in Cuxhaven zur ‚Alten Liebe‘ gehen. Der Schiffsanleger ist zugleich eine beliebte Aussichtsplattform und trennt den Hafen der Stadt von der Elbe. Alle Schiffe, die von der Nordsee kommen und nach Hamburg fahren, müssen an der ‚Alten Liebe‘ vorbei. Über eine Lautsprecheranlage werden sie hier mit Herkunftsland und Größe angekündigt.

Erbaut wurde der Anleger bereits 1733. Dafür wurden an dieser Stelle drei Schiffe versenkt und fixiert. Darüber errichtete man ein zweistöckiges Holzbauwerk: unten zum Ein- und Aussteigen auf die Fahrgastschiffe, oben als Promenade. Im Jahr 2005 wurde das Fundament allerdings durch eine Stahlbetonkonstruktion ersetzt.

Eines der versenkten Schiffe hieß ‚Olivia‘, im Volksmund ‚Oliv‘ abgekürzt. Das klang dem niederdeutschen Begriff ‚Ole Liev‘ sehr ähnlich, der auf hochdeutsch übersetzt ‚Alte Liebe‘ bedeutet. So kam der Schiffssteg, von dem noch heute die Schiffe nach Helgoland, Neuwerk und zur Seehundbank ablegen, zu seinem ungewöhnlichen Namen.

Die spätmittelalterliche Burganlage wurde um 1340 durch die Herren von Sachsen-Lauenburg errichtet. Es handelte sich zunächst um eine von Wassergräben und Erdwällen gesicherte Turmburg. Bereits 1394 nahm Hamburg nach einer längeren Belagerung die Burg ein. Bis in das 20. Jahrhundert diente Schloss Ritzebüttel als Residenz für die von Hamburg eingesetzten Amtmänner. In dieser langen Zeit wurde die Anlage mehrfach um- und ausgebaut. Im 17. und 18. Jahrhundert verlor der Backsteinbau seinen wehrhaften Charakter und wurde zum Schloss umgestaltet. Nach einer umfangreichen Sanierung beherbergt Schloss Ritzebüttel heute ein Restaurant und ein Trauzimmer und wird häufig für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Ansonsten kann das historische Schlossgebäude besichtigt werden. Der Rundgang führt durch die Festsäle, den Wohnbereich der Amtmänner und in das noch erhaltene Backsteingewölbe des Burgturmes.

Das schmucke Schweizerhaus im Schlosspark ist ein Blickfang für alle Besucher. Es wurde 1847 als Teehaus erbaut.

Gleich neben der beliebten Aussichtsplattform ‚Alte Liebe‘ steht der Hamburger Leuchtturm. Das 23 m hohe Rundgebäude wurde 1804 fertig gestellt und versah den Dienst als Leuchtfeuer noch bis 2001. Der Leuchtturm gilt als eines der Wahrzeichen Cuxhavens und steht bereits seit 1924 unter Denkmalschutz. Der vierstöckige Backsteinturm befindet sich inzwischen in privatem Besitz, da die Stadt Cuxhaven eine weitere Instandhaltung nicht finanzieren konnte.

Gleich neben der beliebten Aussichtsplattform ‚Alte Liebe‘ steht der Hamburger Leuchtturm. Das 23 m hohe Rundgebäude wurde 1804 fertig gestellt und versah den Dienst als Leuchtfeuer noch bis 2001. Der Leuchtturm gilt als eines der Wahrzeichen Cuxhavens und steht bereits seit 1924 unter Denkmalschutz. Der vierstöckige Backsteinturm befindet sich inzwischen in privatem Besitz, da die Stadt Cuxhaven eine weitere Instandhaltung nicht finanzieren konnte.

Am äußersten nördlichen Eck von Niedersachsen, strategisch wichtig an der Elbmündung gelegen, befindet sich das Fort Kugelbake. Es wurde 1869 – 79 als preußische Befestigungsanlage gebaut, um den Schifffahrtsweg Elbe zu sichern. Das Großfort selber war mit einem Wall und doppeltem Graben geschützt und besaß Kanonen- und Flakgeschütze schweren Kalibers.

Am äußersten nördlichen Eck von Niedersachsen, strategisch wichtig an der Elbmündung gelegen, befindet sich das Fort Kugelbake. Es wurde 1869 – 79 als preußische Befestigungsanlage gebaut, um den Schifffahrtsweg Elbe zu sichern. Das Großfort selber war mit einem Wall und doppeltem Graben geschützt und besaß Kanonen- und Flakgeschütze schweren Kalibers.

Heute hat das Fort seine militärische Funktion verloren und kann im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Regelmäßig finden in der Bastion auch Open-Air-Veranstaltungen statt.

Piła, das ehemalige Schneidemühl, ist eine polnische Stadt in Hinterpommern, etwa 80 km nördlich von Posen (Poznań). Sie war Hauptstadt der Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen, bevor sie nach dem Zweiten Weltkrieg schwer zerstört an Polen fiel. Auch heute besitzt die Stadt überregionale Bedeutung. Hier befinden sich zahlreiche Industrieanlagen und Banken sowie ein großes Eisenbahnwerk.

Cuxhaven ist seit 1957 Patenstadt für Schneidemühl/Piła. In der Volkshochschule wurde ein kleines Museum eingerichtet, das über den heute polnischen Ort erzählt. Zu sehen gibt es viele Erinnerungsstücke und Fotos sowie Gemälde, die überwiegend erst nach 1945 entstanden.

Die Seestadt Cuxhaven, an der Mündung der Elbe und an der verlängerten Außenweser gelegen, wurde über Jahrhunderte von der Seefahrt geprägt. So liegt es nahe, dass sich das Stadtmuseum in erster Linie der umfangreichen Geschichte der Schiff- und Seefahrt widmet. Das Museum erzählt von der Fischerei, den Cuxhavener Werften, der Marine seit der Kaiserzeit bis heute, der Passagier- und Handelsschifffahrt und dem Lotsenwesen.

Mit dem Museum ‚Windstärke 10‘ wurde Ende 2013 eine große Ausstellung eröffnet, die aus den ehemaligen Sammlungen des Wrackmuseums und des Fischereimuseums besteht. Zwei alte Fischpackhallen wurden zu einem modernen Museumsgebäude mit einer Ausstellungsfläche von rund 4.000 m² umgerüstet. Die Hälfte dieser Fläche wird für die ständige Ausstellung genutzt, die von den verschiedenen Gefahren auf der hohen See, von Schiffbrüchen sowie von der harten und entbehrungsreichen Arbeit an Bord eines Hochseefischtrowlers erzählt.

Die restliche Fläche ist wechselnden Sonderausstellungen vorbehalten. Die Kombination aller Ausstellungsbereiche machen das maritime Museum zu einer spannenden und sehenswerten Einrichtung.

Joachim Ringelnatz (1883 – 1934) machte sich als Schriftsteller, Kabarettist und Maler im frühen 20. Jahrhundert einen Namen. Insbesondere seine humoristischen Gedichte und die von ihm geschaffene Kunstfigur ‚Kuttel Daddeldu‘ machten ihn einem breitem Publikum bekannt.

Obwohl er eher als Literat bekannt wurde, betätigte er sich auch recht erfolgreich als Maler, Zeichner und Fotograf. Diesem Teil seines kreativen Schaffens widmet sich das Ringelnatzmuseum in Cuxhaven. Es ist das einzige Museum in Deutschland, das sich ausschließlich dem Dichter widmet. Ringelnatz war während des Ersten Weltkrieges bei der Kaiserlichen Marine in Cuxhaven stationiert. Die Ausstellung stellt Ringelnatz‘ Leben in den Kontext der deutschen Geschichte im frühen 20. Jahrhundert und während des aufkommenden Nationalsozialismus. Es präsentiert auch einige originale Handschriften sowie Erstausgaben, die der Bücherverbrennung 1933 entgangen sind.

Die evangelisch-lutherische Kirche in Altenbruch wurde als Wehrkirche im romanischen Stil auf einer aufgeschütteten Wurth erbaut. Sie gehört zu den drei Bauerndomen im Hadelner Land. Ein genaues Entstehungsjahr ist nicht bekannt. Die älteste urkundliche Erwähnung findet sich 1280. Vermutungen zufolge ist die Feldsteinkirche aber bereits um einiges älter. Auffällig ist der massive Turm mit der Doppelspitze, die von der Schifffahrt als markantes Seezeichen genutzt wurde. Der Volksmund taufte die beiden Türme ‚Anna‘ und ‚Beate‘. Ein dritter hölzerner Turm steht etwas südlich des Doppelturmes. In diesem 1647 erbauten Turm befindet sich weiteres Geläut der Kirche. Der im Verhältnis sehr groß wirkende Chor wurde 1728 im barocken Stil erbaut und ersetzte einen zuvor baufällig gewordenen Anbau.

Die Inneneinrichtung birgt mehrere wertvolle Kunstschätze. Sehenswert sind der Flügelaltar aus dem 15. Jahrhundert, der Taufkessel aus dem 14. Jahrhundert, der Herlitz-Epitaph von 1697 und die mit geschnitzten Reliefs bestückte Kanzel aus dem frühen 18. Jahrhundert. Die später mehrfach erweiterte Orgel stammt ursprünglich bereits aus dem Jahr 1498. Weitere Besonderheiten im Inneren der St.-Nicolai-Kirche sind die Gefängniszelle und die hölzerne Beichtkammer. Beichten waren in dieser Gegend selbst in evangelischen Kirchen noch bis in das 19. Jahrhundert üblich.

Die evangelische St. Abunduskirche in Groden war vor dem Bau der Martinskirche lange Zeit die Hauptkirche Cuxhavens. Sie wurde aus Feldsteinen um 1200 errichtet. 1524 wurde sie im Zuge der Reformation protestantisch. Bemerkenswert ist die 1688 errichtete Kanzel mit fünf geschnitzten Holzfiguren.

Die Dorfkirche in Lüdingworth gehört zu den sogenannten Bauerndomen im Hadelner Land. Sie ist die am prächtigsten ausgestattete dieser drei Gotteshäuser. Die romanische Feldsteinkirche wurde im 13. Jahrhundert erbaut. Bei einem größeren Umbau 1520 entstanden der Hallenchor und der erneuerte Backsteinturm.

Die Innenausstattung stammt überwiegend aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Besonders sehenswert sind der Barockaltar mit seinen filigranen Reliefdarstellungen, der dreiteilige Lüderskoper Altar, der bereits um 1440 entstand und ebenfalls mit mehreren prächtigen Holzreliefs ausgeschmückt ist, sowie die Orgel. Das Instrument wurde bereits 1599 erbaut, seitdem allerdings mehrfach ergänzt. So fügte im Jahre 1683 auch der berühmte Orgelbaumeister Arp Schnitger ein Rückpositiv ein, das noch heute erhalten ist.

Neben Bremerhaven wurde Ende des 19. Jahrhunderts auch Cuxhaven zum wichtigen Auswandererhaven. Ab 1889 ließ die Hamburg-Amerika Linie der HAPAG ihre Schnelldampfer am Amerikahafen abfertigen. 1902 entstanden die Hapag-Hallen, in denen sich die Wartesäle für die verschiedenen Fahrklassen befanden. Das Kuppelgebäude wurde direkt an die Bahngleise gebaut. Zu Hochzeiten fuhr hier alle 15 Minuten ein Zug ein. 1913 wurde dann direkt an der Anlegestelle der Steubenhöft errichtet.

Neben Bremerhaven wurde Ende des 19. Jahrhunderts auch Cuxhaven zum wichtigen Auswandererhaven. Ab 1889 ließ die Hamburg-Amerika Linie der HAPAG ihre Schnelldampfer am Amerikahafen abfertigen. 1902 entstanden die Hapag-Hallen, in denen sich die Wartesäle für die verschiedenen Fahrklassen befanden. Das Kuppelgebäude wurde direkt an die Bahngleise gebaut. Zu Hochzeiten fuhr hier alle 15 Minuten ein Zug ein. 1913 wurde dann direkt an der Anlegestelle der Steubenhöft errichtet.

Die historischen Gebäude werden auch heute noch zur Abfertigung von Kreuzfahrtpassagieren genutzt, aber auf dem Bahnhof fahren nur noch selten Personensonderzüge ein. Die Gleise dienen heute vornehmlich dem Güterverkehr. In den Hapag-Hallen erinnert die Dauerausstellung ‚Abschied nach Amerika‘ mit alten Fotos an die Zeit, in der Tausende von Auswanderern am ‚Bahnhof der Tränen‘ die Heimat verließen, um im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ihr großes Glück zu finden.

Am Hafen von Altenbruch steht der Leuchtturm ‚Dicke Berta‘. Er wurde 1897 erbaut und diente lange Zeit als Unterfeuer. Das dazugehörige Unterfeuer, die ‚Schlanke Anna‘, stand in Osterende Groden und wurde inzwischen abgebaut. Auch die Dicke Berta, die bis 1983 als Quermarkenfeuer eingesetzt wurde, sollte in den 1980er Jahren abgerissen werden. Doch erheblicher Widerstand aus der Bevölkerung verhinderte die Verschrottung. Heute steht das alte Leuchtfeuer unter Denkmalschutz. Lange thronte der 13 m hohe Leuchtturm auf dem Kamm des Elbdeiches. Seit aber der Deich 1999 etwas erhöht wurde, steht die Dicke Berta etwas landeinwärts versetzt knapp hinter der Deichkrone. Zwischen Ostern und September steht sie zur Besichtigung offen.

Am Hafen von Altenbruch steht der Leuchtturm ‚Dicke Berta‘. Er wurde 1897 erbaut und diente lange Zeit als Unterfeuer. Das dazugehörige Unterfeuer, die ‚Schlanke Anna‘, stand in Osterende Groden und wurde inzwischen abgebaut. Auch die Dicke Berta, die bis 1983 als Quermarkenfeuer eingesetzt wurde, sollte in den 1980er Jahren abgerissen werden. Doch erheblicher Widerstand aus der Bevölkerung verhinderte die Verschrottung. Heute steht das alte Leuchtfeuer unter Denkmalschutz. Lange thronte der 13 m hohe Leuchtturm auf dem Kamm des Elbdeiches. Seit aber der Deich 1999 etwas erhöht wurde, steht die Dicke Berta etwas landeinwärts versetzt knapp hinter der Deichkrone. Zwischen Ostern und September steht sie zur Besichtigung offen.

Nordwestlich von Cuxhaven liegt die Inselgruppe Neuwerk. Neben der Hauptinsel gehören auch die dahinter liegenden Inseln Scharnhörn und Nigehörn, die allerdings als Vogelschutzgebiete ausgewiesen sind. Trotz der Nähe zu Cuxhaven gehören die Inseln politisch zu Hamburg, und das mit kurzen Unterbrechungen bereits seit 700 Jahren – obwohl das eigentliche Stadtgebiet 100 km entfernt liegt. In den Jahren 1367 – 69 bauten die Hansestädter hier eine Festung als Vorposten gegen See- und Strandräuber. Der klobig wirkende Leuchtturm wurde bereits 1310 erbaut und gilt damit als ältestes Gebäude Hamburgs. Lange Jahrhunderte diente der Backsteinbau schon als Seezeichen. Das 1814 aufgesetzte Leuchtfeuer ist noch immer funktionstüchtig.

Die Insel Neuwerk wird von ungefähr 40 Personen bewohnt, die heute fast ausschließlich vom Tourismus leben. Die Insel wird bei Flut regelmäßig mit einem Passagierschiff bedient. Bei Niedrigwasser kann Neuwerk von Dunen und Sahlenburg aus zu Fuß erreicht werden. Die meisten Besucher kommen aber mit dem Wattwagen. Die Fahrt mit den Pferdekutschen ist eine besondere Attraktion. Im Nationalpark-Haus kann man eine Ausstellung über den Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer besuchen und eine weitere Besonderheit bietet das Heuhotel: eine Übernachtung im Stroh! Hinter der Szenerie: Der Friedhof der Namenlosen Das Leben auf der Insel Neuwerk war hart und entbehrungsreich. Den ständigen Gezeiten ausgesetzt und von heftigen Sturmfluten geplagt, hatten es die Menschen hier nicht einfach. Und dann gab es immer wieder grausige Funde, wenn das Meer mit der Flut wieder einmal eine ertrunkene Seele freigab und hier an Land spülte. Verwest und vom Meerwasser aufgedunsen, war es im Allgemeinen nicht mehr nachvollziehbar, um welchen Matrosen es sich gehandelt hat, bei welchem Schiffsuntergang er sein Leben verlor oder warum er über Bord gegangen war. Aber in der christlichen Seefahrt hat jeder Seemann Anspruch auf ein christliches Begräbnis. So entstanden im 18. und 19. Jahrhundert die Friedhöfe der Namenlosen, manchenorts auch Heimatlosenfriedhof genannt. Hier wurden diese unglücklichen Seeleute beigesetzt. Solch eine Begräbnisstätte gab es auch auf der Insel Neuwerk. Es werden immer noch ab und zu Leichen angespült, doch werden sie heute zum Festland überführt und dort begraben. Doch die namenlosen Gräber auf dem Inselfriedhof könnten aufregende und dramatische Geschichten erzählen, wenn sie nur reden könnten…

Die meist leuchtend rot bemalten Feuerschiffe haben die Aufgabe von schwimmenden Leuchttürmen. Auf bestimmten festgelegten Positionen dienen sie so als Navigationshilfe für die Schifffahrt. An der Bordwand prangt gut lesbar der Positionsname, wie beispielsweise ‚Elbe 1‘. Das letzte bemannte Feuerschiff auf dieser Position war die ‚Bürgermeister O’Swald II‘. Sie wurde auf der Meyerwerft in Papenburg gebaut und lief 1943 vom Stapel. Zwischen 1948 und 1988 versah sie ihren Dienst vor der deutschen Küste. 1970 wurde das Schiff sogar einmal durch den argentinischen Frachter ‚Rio Carcarano‘ gerammt, konnte aber bald danach wieder flott gemacht werden. Später wurde die ‚Bürgermeister O’Swald II‘ durch ein unbemanntes Fauerschiff ersetzt, seit 2000 kennzeichnet eine Leuchttonne die Position. Das Feuerschiff liegt seit der Außerdienststellung an der Alten Liebe und ist seit 1990 als Museumsschiff zu besichtigen. Das die ‚Bürgermeister O’Swald II‘ aber noch seetüchtig ist, liegt sie nicht immer an ihrem angestammten Hafenplatz. Häufig befindet sie sich auf Fahrt zu verschiedenen Festen an der Nordseeküste. Wenn man das Feuerschiff besichtigen möchte, sollte man daher vorher beim ‚Feuerschiff-Verein ELBE 1 von 2001 e.V.‘ nachfragen, ob ein Besuch möglich ist.

Die meist leuchtend rot bemalten Feuerschiffe haben die Aufgabe von schwimmenden Leuchttürmen. Auf bestimmten festgelegten Positionen dienen sie so als Navigationshilfe für die Schifffahrt. An der Bordwand prangt gut lesbar der Positionsname, wie beispielsweise ‚Elbe 1‘. Das letzte bemannte Feuerschiff auf dieser Position war die ‚Bürgermeister O’Swald II‘. Sie wurde auf der Meyerwerft in Papenburg gebaut und lief 1943 vom Stapel. Zwischen 1948 und 1988 versah sie ihren Dienst vor der deutschen Küste. 1970 wurde das Schiff sogar einmal durch den argentinischen Frachter ‚Rio Carcarano‘ gerammt, konnte aber bald danach wieder flott gemacht werden. Später wurde die ‚Bürgermeister O’Swald II‘ durch ein unbemanntes Fauerschiff ersetzt, seit 2000 kennzeichnet eine Leuchttonne die Position. Das Feuerschiff liegt seit der Außerdienststellung an der Alten Liebe und ist seit 1990 als Museumsschiff zu besichtigen. Das die ‚Bürgermeister O’Swald II‘ aber noch seetüchtig ist, liegt sie nicht immer an ihrem angestammten Hafenplatz. Häufig befindet sie sich auf Fahrt zu verschiedenen Festen an der Nordseeküste. Wenn man das Feuerschiff besichtigen möchte, sollte man daher vorher beim ‚Feuerschiff-Verein ELBE 1 von 2001 e.V.‘ nachfragen, ob ein Besuch möglich ist.

Radrouten die durch Cuxhaven führen:

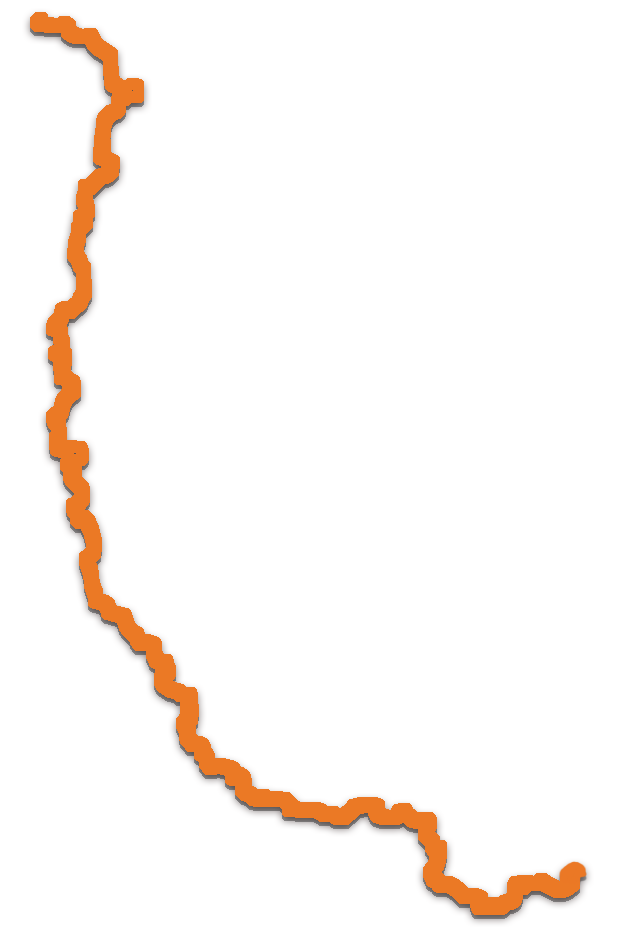

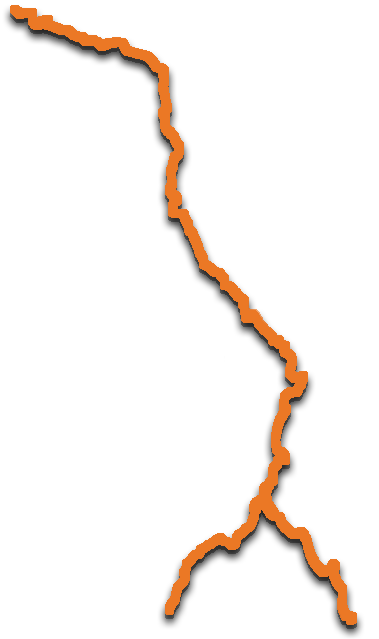

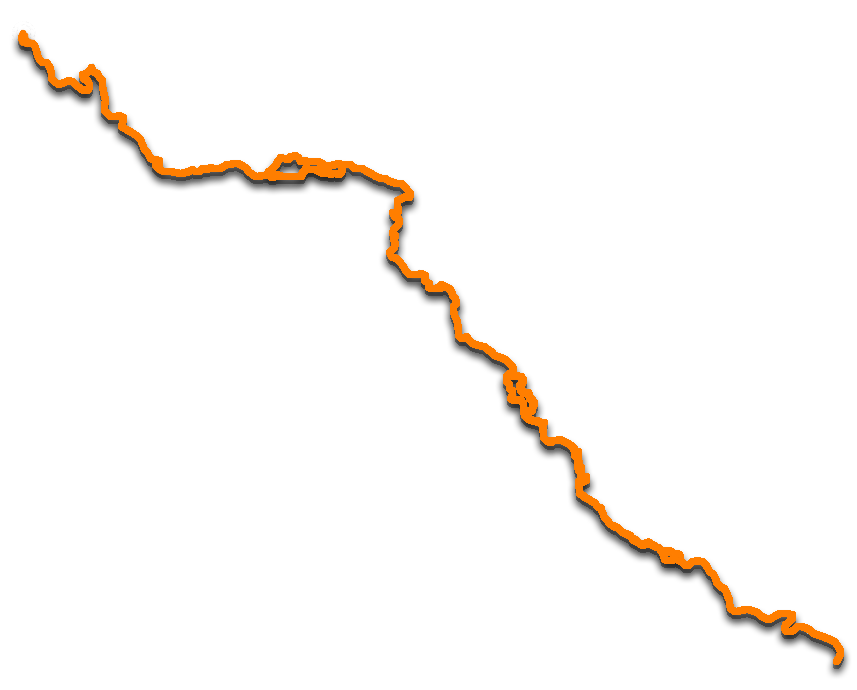

Weser-Radweg

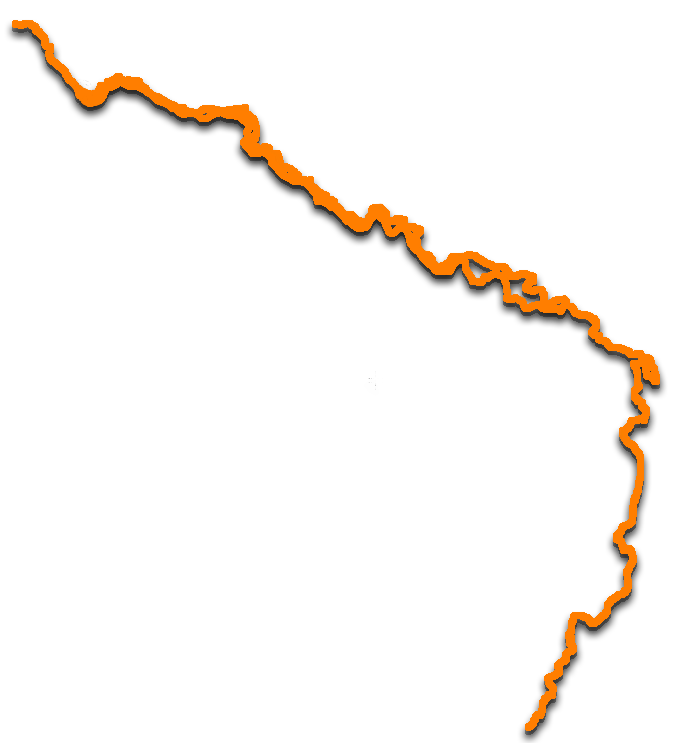

ElbeRadWeg: Abschnitt Nord

Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer

Nordseeküstenradweg

Nordenham

ie ehemals ländlich geprägte Gemeinde ist heute die größte und bedeutendste Stadt in der Wesermarsch. Sie liegt am linken Ufer der Weser direkt an deren Mündung in die Nordsee. Erste Siedlungen gab es hier wohl bereits vor 2.700 Jahren. Diese wurden aber wegen der ständigen Bedrohung durch Sturmfluten wieder aufgegeben. Seit dem 1. Jhd. v. Chr. sind Siedlungen auf aufgeschütteten Wurten nachweisbar. Nordenham ist als Stadt noch relativ jung. Erst 1908 wurden die Stadtrechte verliehen. Mit der Moorseer Mühle, dem Museum Nordenham und dem historischen Kaufhaus in Abbehausen besitzt Nordenham drei sehenswerte Museen.

Sehenswertes:

Die heimatkundliche Ausstellung des Museums beschreibt die Menschheitsgeschichte in der nördlichen Wesermarsch sowie die Stadt- und Industriegeschichte Nordenhams. Sie basiert auf die Sammlung des Rüstringer Heimatbundes, hebt aber auch die Verbundenheit der Region mit der Schifffahrt hervor.

Das Museum Nordenham bewahrt zwei Versionen des ‚Bruderkussbildes‘. Die vom Künstler Hugo Ziegler geschaffenen Gemälde zeigen eine Enthauptungsszene, die auf besondere Weise den Stolz der Friesen darstellt.

Die Windmühle vom Typ Galerie-Holländer wurde 1840 erbaut und ist auch heute noch voll funktionsfähig. Sie besitzt einen hölzernen Oberbau und zwei Windrosen. Zu dem Mühlengebäudenensemble gehört das ehemalige Wohnhaus des Müllers, die Stallungen und mehrere landwirtschaftliche Nebengebäude. Der Komplex ist als Museum eingerichtet, in dem man die gesamte historische Mühlentechnik besichtigen kann und wissenswertes über die regionale Mühlengeschichte erfährt. Im Sommer ist am Dienstag und Mittwoch Backtag. Hier darf ein jeder in der alten Schaubäckerei eigenes Brot herstellen.

Neben der großen Holländermühle steht noch eine seltene Pluttermühle. Solche Mühlen waren klein und leicht. Sie wurden von Hand in den Wind gedreht und dienten meist der Be- und Entwässerung von Gräben und Feldern.

Im Jahre 1853 eröffnete Johann Hermann Büsig in Abbehausen einen Gemischtwarenladen – und dieses kleine Kaufhaus gibt es heute immer noch! Während das Obergeschoss als Museum eingerichtet ist, kann man im unteren Bereich immer noch Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens – von Süßwaren bis hin zu Fahrradersatzteilen – käuflich erwerben.

Aber interessanter ist das obere Stockwerk, in der noch eine alte Ladenzeile erhalten ist und wo es mehr als 4.000 Originalwaren aus der 150jährigen Geschichte des Geschäftes zu bestaunen gibt. Im Archiv werden sämtliche Geschäftspapiere und alte Herstellerkataloge bewahrt und in der Bibliothek stehen neben kaufmännischer Fachliteratur viele interessante heimatgeschichtliche Bücher.

In der Wesermarsch stehen neben dem in Grebswarden noch drei sogenannte Jedutenhügel: in Volkers und Schmalenfleth. Diese künstlich aufgeworfenen Hügel besitzen eine Höhe von bis zu 6 Metern und einen Durchmesser von 30 Metern. Sonst ist über diese Bodenerhebungen kaum etwas bekannt. Auch das Alter ist noch nicht erforscht, man schätzt die Entstehung auf die Wikingerzeit. Über den Grund dieser Erdaufschüttung kann bislang nur gerätselt werden. Vielleicht diente er als Wachhügel, Gerichtsstätte, Begräbnisort, Seezeichen, Alarmplatz oder Landmarke – man weiß es nicht!

Die evangelisch-lutherische Kirche in Blexen gehört zu den wenigen Gotteshäusern, die den Kirchenvater und Märtyrer Hyppolyt von Rom als Namenspatron verehren. Die Kirche, im Kern ein Saalbau im romanischen Stil, entstand im 11. Jahrhundert, wurde aber bis zum 14. Jahrhundert mehrfach aus- und umgebaut. Wesentliche Veränderungen stammen auch noch aus dem späten 19. Jahrhundert. So wirkt das Kirchengebäude, das zum Teil aus Backstein und zum Teil aus Sandstein besteht, recht uneinheitlich.

Die Inneneinrichtung entstammt noch aus dem frühen Barock. Bemerkenswert sind die Kanzel, der Orgelprospekt von 1685, die Emporen- und Deckenbemalung sowie der reich verzierte Altaraufsatz. Dieser wurde vom berühmten Holzschnitzer Ludwig Münstermann geschaffen, der in vielen Kirchen der Wesermarsch seine beeindruckenden Spuren hinterlassen hat.

Radrouten die durch Nordenham führen:

Stadland

wischen Weser und Jadebusen liegt in der norddeutschen Wesermarsch die Gemeinde Stadland. Es wird vermutet, dass der Begriff ‚Stadland‘ auf die Stedinger zurückgeht, die nach der verheerenden Niederlage in der Schlacht von Altenesch im Jahre 1234 hierher in das sumpfige und schwer zugängliche Marschland geflohen waren. Unumstritten ist diese These jedoch nicht. Ein dichtes Netz von Kanälen und Gräben durchzieht heute diesen Landstrich. Pump- und Schöpfwerke regulieren den Wasserstand. Sitz der Gemeindeverwaltung ist Rodenkirchen, die größte der ehemals vier selbstständigen Gemeinden, zu denen auch Schwei, Seefeld und Kleinsiel gehören. Stadland besitzt ein ausgedehntes Radwandernetz, auf dem man die weite und beschauliche grüne Moor- und Marschlandschaft am besten erfahren und entdecken kann.

Sehenswertes:

Die evangelische St.-Matthäus-Kirche wurde bereits im späten 12. Jahrhundert auf einer aufgeschütteten Wurt erbaut, noch bevor der Ort Rodenkirchen erstmals urkundlich erwähnt wurde. Der ursprüngliche Kirchenbau war eine einfache Saalkirche aus Sandstein. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde das Querschiff angefügt, im 15. Jahrhundert erfolgte der Ausbau zu der heutigen äußeren Form. Der bekannte Holzschnitzer Ludwig Münstermann schuf 1629 den figurenreichen Altar, der allerdings in den folgenden Jahrhunderten noch mehrfach überarbeitet wurde.

In der Mitte des Dorfes Schwei steht die 1615 bis 1617 erbaute St.-Secundus-Kirche, die weit über Grenzen hinaus bekannt ist für ihre wertvollen Kunstschätze. Der berühmte Holzschnitzer Ludwig Münstermann schuf gleich drei beeindruckende Werke für das Gotteshaus: die Kanzel, den Altar, von dem allerdings nur noch Reste erhalten sind und der Taufsteindeckel von 1618. Beeindruckend sind auch die 25 Gemälde an der Empore, die nach erfolgter Restaurierung wieder in voller Farbigkeit erstrahlen sowie der landesherrliche Kirchenstuhl mit dem Wappen des Grafen Anton Günther von Oldenburg.

Die Siedlung Seefeld entstand Mitte des 17. Jahrhunderts, als man durch das Eindeichen größere Flächen Land gewinnen konnte, welche vorher nicht urbar waren. 1675 errichtete man am Rande des Deiches die Dorfkirche im Stil des norddeutschen Barock. Von der alten Inneneinrichtung haben sich noch die Kanzel (1702), der Altaraufsatz (1691) sowie der Taufstein (1695) erhalten.

Das Wahrzeichen Seefelds ist die Windmühle. Sie wurde im frühen 19. Jahrhundert als Galerieholländer erbaut. Nach der Stilllegung verfiel das Gebäude zusehends, wurde aber in den 1980er Jahren aufwendig saniert und beherbergt heute ein Mühlencafé. Darüber hinaus dient sie häufig als Kultur- und Veranstaltungsort und bietet für Paare die Möglichkeit einer standesamtlichen Trauung.

Im Jahr 2004 wurde nach sechsjähriger Bauzeit der Wesertunnel zwischen Kleinensiel (Kreis Wesermarsch) und Dedesdorf (Kreis Cuxhaven) eröffnet. Er ist 1,6 km lang und liegt an seiner tiefsten Stelle 40 m unter NN. Da es nördlich von Bremen keine Brücke mehr über die Weser gibt, ist der Tunnel die einzige Möglichkeit, um die Weser zu queren, ohne eine Fähre zu benutzen. Der Wesertunnel besitzt zwei Röhren mit jeweils zwei Fahrspuren und ist Teil der geplanten Küstenautobahn A20. Täglich passieren rund 20.000 Fahrzeuge die Unterführung. Für Radfahrer und Fußgänger ist die Nutzung des Tunnels zwar verboten, aber es gibt einen Bus, mit dem auch Fahrräder auf die andere Seite der Weser transportiert werden können.

Das im Abser Sielhafen in Rodenkirchen beheimatete Segelschiff ‚Hanni‘ ist der originale Nachbau eines historischen Dielenschiffes. Diese Schiffsgattung, auch Butterschiff genannt, war früher in der Weserregion sehr verbreitet. Durch ihren geringen Tiefgang waren sie in der Lage, auch kleinere Kanäle zu befahren. So konnten auch abgelegene Bauernhöfe mit Gütern und Lebensmitteln beliefert werden.

Das historische Dielenschiff ‚Hanni‘ ist das einzige ihrer Art in Deutschland und daher eine besondere Attraktion. In den Sommermonaten zwischen Mai und September werden auf dem Segelschiff Törns rund um die Strohauser Plate, nach Bremerhaven, zu den Sielen und zu den Braker Pieranlagen angeboten.

Auf der Höhe von Rodenkirchen liegt auf der linken Weserseite die Insel Strohauser Plate. Sie ist 6 km lang und misst an ihrer breitesten Stelle 1,3 km. Die im 16. und 17. Jahrhundert entstandene Insel steht inzwischen vollständig unter Naturschutz, wird aber noch immer landwirtschaftlich genutzt. Die beiden verbliebenen Höfe stehen erhöht auf Wurten, um gegen Hochwasser bei Sturmfluten geschützt zu sein. Ansonsten ist die Strohauser Plate ein Vogelschutzgebiet und darf von Besuchern nur während einer geführten Exkursion betreten werden.

Im Jahr 1971 entdeckten Forscher in Hohnenknoop die älteste Moorsiedlung an der deutschen Nordseeküste. Nach Abschluss der archäologischen Untersuchung wurde 2005 ein rekonstruierter Nachbau des Haupthauses erstellt, der inzwischen zu einem beliebten Ausflugsziel geworden ist. Hier kann man nachvollziehen, wie die Menschen vor rund 3.000 Jahren in der Marsch gelebt haben.

Radrouten die durch Stadland führen:

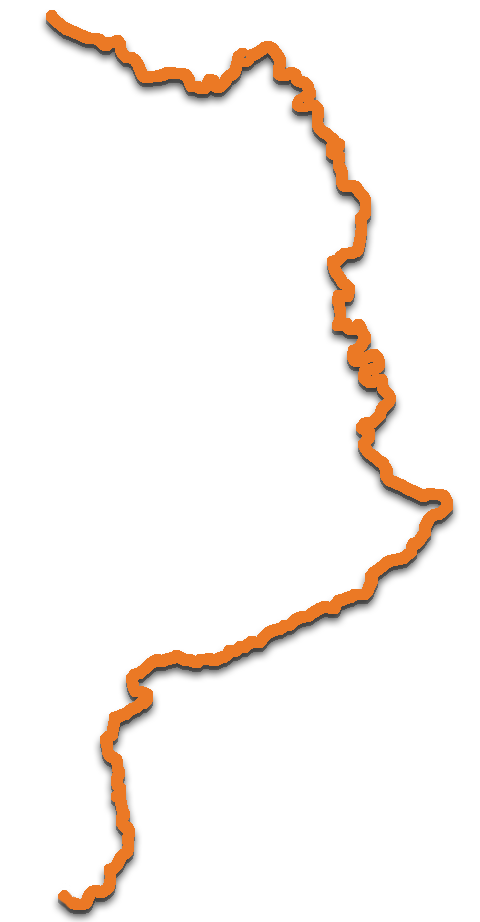

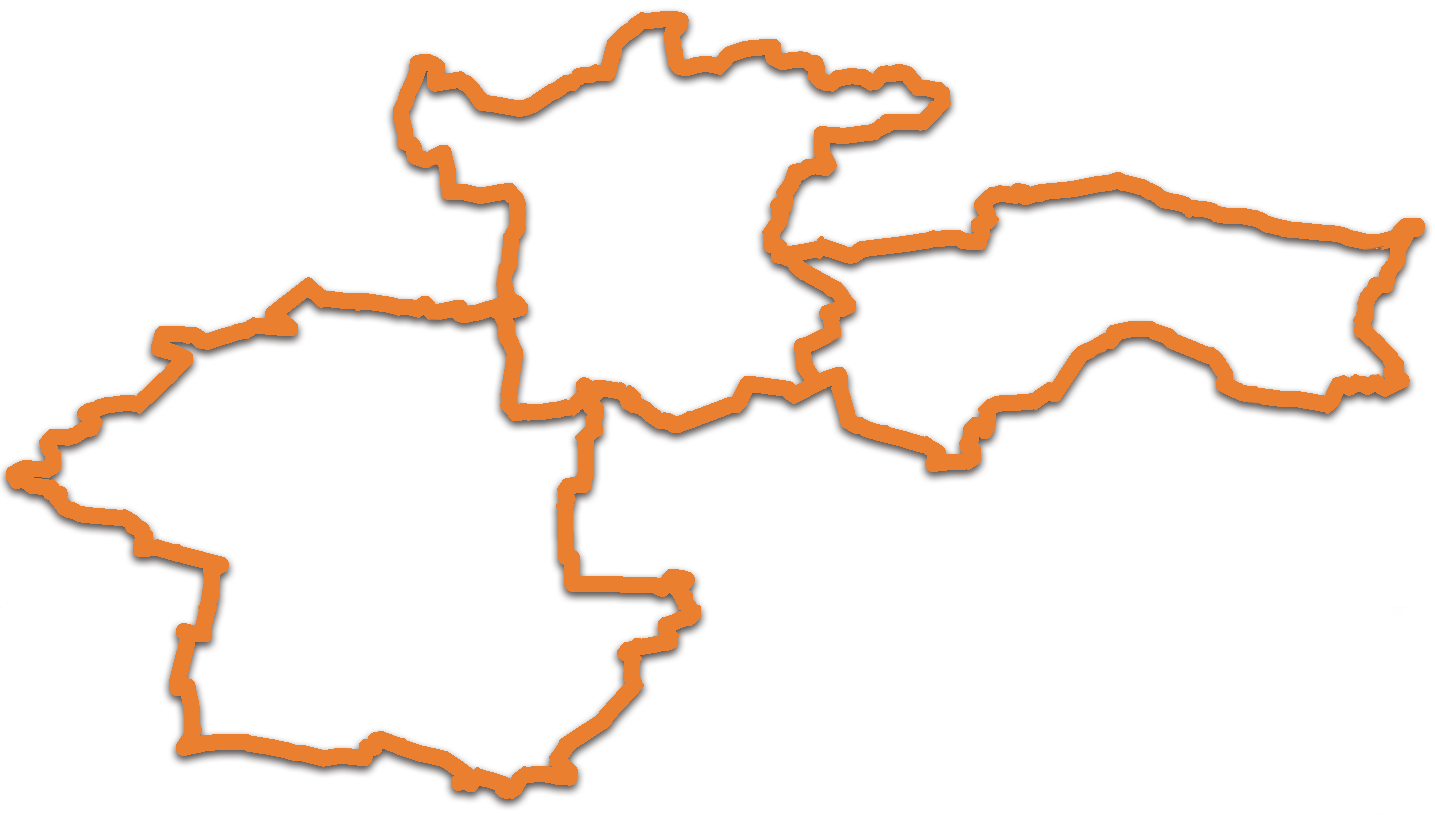

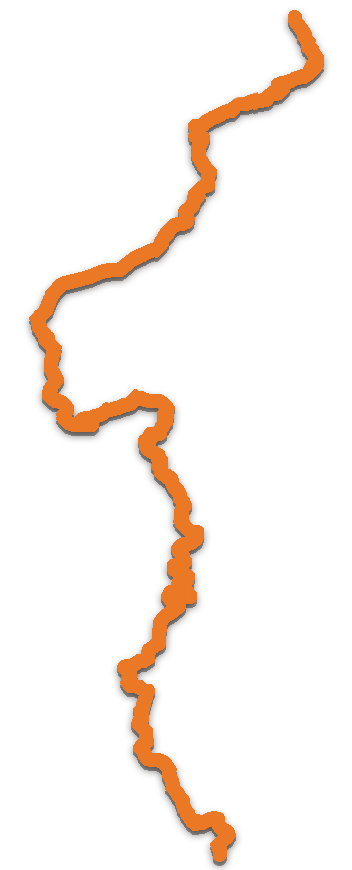

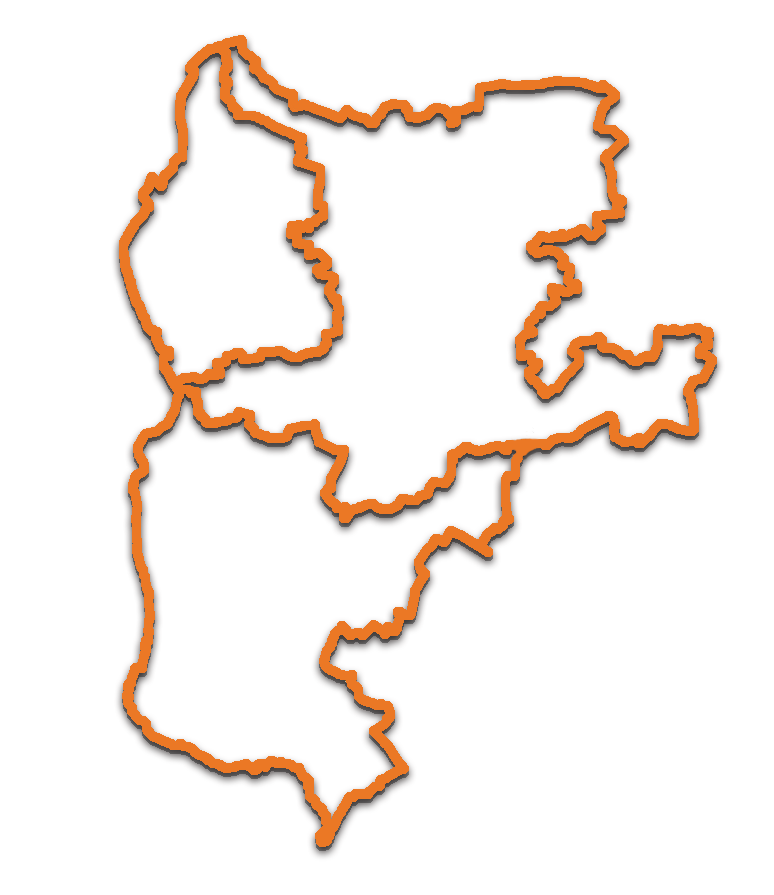

Bremerhaven

ie Seestadt Bremerhaven liegt direkt an der Wesermündung und nennt sich die ‚einzige deutsche Großstadt an der Nordsee‘. Obwohl die Geschichte Bremerhavens noch recht jung ist, hat sich hier ein Welthafen und eines der bedeutendsten deutschen Exportzentren entwickelt. Das Überseehafengebiet und der Fischereihafen gehören zu den größten in Europa. Das Container-Terminal ist das größte zusammenhängende Container-Terminal der Welt. Bei einer Tour mit dem HafenBus oder eine Weserrundfahrt bekommt man einen Einblick in diese einzigartige maritime Welt. Im Stadtteil Mitte entstanden als neues touristisches Zentrum die Havenwelten. Zu den Attraktionen gehören das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost, das Deutsche Schiffahrtsmuseum mit dem Museumshafen, das Historische Museum, das Deutsche Auswanderhaus, der Zoo am Meer, das Lloyd Mariana und das futuristisch anmutende ATLANTIC Hotel SAIL City. Das ‚Schaufenster Fischereihafen‘ im Süden der Stadt wartet mit einer Vielzahl von maritimen Geschäften und Restaurants, dem Museumsschiff FMS Gera und dem beeindruckenden Meerwasseraquarium im ‚Atlanticum‘ auf.

Gegründet wurde Bremerhaven allerdings erst 1827. Durch die zunehmende Versandung der Weser war die Schifffahrt nach Bremen schwierig geworden. So kaufte der damalige Bürgermeister Johan Schmid vom damaligen Staat Hannover das Gelände, auf dem sich heute Bremerhaven-Mitte befindet, um dort einen neuen Bremer Hafen anzulegen. Dieser wurde 1830 fertig gestellt. 1851 erhielt Bremerhaven das Stadtrecht. Zeitgleich entwickelte sich Geestemünde als preußische Konkurrenz im Süden Bremerhavens. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich Bremerhaven zum größten Auswandererhafen entwickelt und in den 1920er Jahren entstand die rund 1000 m lange Columbuskaje, der ‚Bahnhof am Meer‘. Hier legten fortan die großen Linienschiffe in die USA, nach Südamerika und Australien ab. Und hier betrat der junge Elvis Presley als amerikanischer G.I. deutschen Boden, umjubelt von Tausenden von begeisterten, vornehmlich weiblichen Anhängern. Die Städte Geestemünde und Lehe, die zuvor als Stadt ‚Wesermünde‘ zusammengefasst wurden, wurden Mitte des 20. Jahrhunderts nach Bremerhaven eingemeindet.

Sehenswertes:

Das Deutsche Schiffahrtsmuseum (wird als Eigenname mit nur zwei ‚f‘ geschrieben) ist eine vielbesuchte Attraktion in der Seestadt. Es wurde 1975 eröffnet und dient als Forschungsmuseum auch wissenschaftlichen Arbeiten. Die Ausstellung gibt einen umfangreichen Überblick über die Geschichte der Schifffahrt sowie die Seefahrt in der heutigen Zeit. Zahlreiche Modelle verschiedenster Schiffsgattungen, technische Geräte und Ausrüstungsgegenstände vervollständigen den sehenswerten Rundgang. Besondere Attraktionen des Museums sind eine im Bremer Hafen gefundene Hansekogge von 1380 sowie der Fahrstand des früheren Seebäderschiffes ‚Wappen von Hamburg‘.

Das Deutsche Schiffahrtsmuseum (wird als Eigenname mit nur zwei ‚f‘ geschrieben) ist eine vielbesuchte Attraktion in der Seestadt. Es wurde 1975 eröffnet und dient als Forschungsmuseum auch wissenschaftlichen Arbeiten. Die Ausstellung gibt einen umfangreichen Überblick über die Geschichte der Schifffahrt sowie die Seefahrt in der heutigen Zeit. Zahlreiche Modelle verschiedenster Schiffsgattungen, technische Geräte und Ausrüstungsgegenstände vervollständigen den sehenswerten Rundgang. Besondere Attraktionen des Museums sind eine im Bremer Hafen gefundene Hansekogge von 1380 sowie der Fahrstand des früheren Seebäderschiffes ‚Wappen von Hamburg‘.

Zu dem Museum gehört auch der Museumshafen mit mehreren stolzen und betagten Wasserfahrzeugen. Hier liegen die ‚Seute Deern‘, auf der großen Dreimastbark von 1919 befindet sich heute ein Restaurant, der Bergungs- und Hochseeschlepper ‚Seefalke‘, der Binnenschlepper ‚Helmut‘, das Feuerschiff ‚Elbe 3‘, der Walfangdampfer ‚RAU IX‘, der Fracht- und Haffkahn ‚Emma‘ sowie das begehbare U-Boot vom Typ XXI ‚Wilhelm Bauer‘, das allerdings zum Technikmuseum gehört. An Land stehen neben dem Hafenbecken noch der Hafenschlepper ‚Stier‘, das Betonschiff ‚Paul Kossel‘, die Yacht ‚Diva‘ und das Tragflügelboot ‚WSS 10‘.

Zu dem Museum gehört auch der Museumshafen mit mehreren stolzen und betagten Wasserfahrzeugen. Hier liegen die ‚Seute Deern‘, auf der großen Dreimastbark von 1919 befindet sich heute ein Restaurant, der Bergungs- und Hochseeschlepper ‚Seefalke‘, der Binnenschlepper ‚Helmut‘, das Feuerschiff ‚Elbe 3‘, der Walfangdampfer ‚RAU IX‘, der Fracht- und Haffkahn ‚Emma‘ sowie das begehbare U-Boot vom Typ XXI ‚Wilhelm Bauer‘, das allerdings zum Technikmuseum gehört. An Land stehen neben dem Hafenbecken noch der Hafenschlepper ‚Stier‘, das Betonschiff ‚Paul Kossel‘, die Yacht ‚Diva‘ und das Tragflügelboot ‚WSS 10‘.

Der Museumshafen ist der letzte erhaltene Teilbereich des Alten Hafens. Dieser wurde 1827 – 30 zur Gründungszeit Bremerhavens als erster künstlicher Hafen der Stadt angelegt. Er besaß eine zu dieser Zeit stattliche Länge von 750 Metern und eine eigene Schleuse. Seit den 1890er Jahren wurde der Alte Hafen jedoch nur noch als Fischereihafen genutzt, ehe er 1935 zugunsten des Neuen Hafens ganz geschlossen wurde. Bereits 1926 war mit der Verfüllung begonnen worden, die zwischen 1960 und 1975 fortgesetzt wurde. Nur ein kleines Becken blieb für das Deutsche Schiffahrtsmuseum erhalten.

Als Anfang des letzten Jahrhunderts die Linienschifffahrt zunahm und die Passagierschiffe immer größer wurden, fehlte in Bremerhaven eine geeignete Anlegestelle für diese Ozeanriesen. So entstand an der Außenweser bis 1927 die rund 1000 m lange Columbuskaje, auch Columbusbahnhof genannt. Die Kaje wurde nach der ‚Columbus‘ benannt, dem damalige Flaggschiff des Norddeutschen Lloyds. Die Columbus steuerte Bremerhaven regelmäßig an und hatte bis dahin keinen geeigneten Liegeplatz.

An der Columbuskaje legten nun auch viele der Dampfschiffe an, die die immer noch zahlreichen Auswanderer in die USA und nach Australien brachten. Auf dem neu erbauten Bahnhof konnten die Passagiere direkt von der Bahn auf das Schiff umsteigen.

Nachdem die Anlage im Zweiten Weltkrieg weitgehend niedergebrannt war, wurde sie bis 1952 wieder neu aufgebaut. 1958 stieg Elvis Presley als amerikanischer G.I. an der Columbuskaje aus, umjubelt von Tausenden von Fans.

In der Zwischenzeit hat die Bedeutung der Linienschifffahrt über die Ozeane fast vollständig abgenommen. Der Einsatz von Flugzeugen machte die lange und beschwerliche Reise ungleich schneller und angenehmer. So legen heute an der langen und geschichtsträchtigen Columbuskaje fast nur noch Kreuzfahrtschiffe an und der Bahnhof wird nur noch von wenigen Sonderzügen bedient.

Auf dem Areal des Überseehafens befindet sich die historische Kaiserschleuse. Als Ende des 19. Jahrhunderts die Schiffe immer riesiger wurden, musste man diesen erhöhten Abmessungen auch bei den Hafenschleusen Rechnung tragen. So entstand zwischen 1892 und 1896 die Kaiserschleuse, die mit 223 m Länge, 45 m Kammerbreite und einer Tiefe von 7 m zum Zeitpunkt ihrer Einweihung die mit Abstand größte Schleuse der Welt war.

Gemeinsam mit der Nordschleuse sorgt sie dafür, dass die Dockhäfen als Teil des Überseehafens tideunabhängig sind. In diesem Hafenbereich wird der wesentlichste Teil des gesamten deutschen Automobilumschlags abgewickelt. Außerdem befinden sich hier zwei Schiffswerften.

Die Kaiserschleuse wurde zwischen 2007 und 2011 auf eine Länge von 305 m und eine Durchfahrtsbreite von 55 m vergrößert und gehört damit immer noch zu den größten Schleusenbauwerken der Welt.

Die 1931 eingeweihte Nordschleuse verbindet die Häfen der Seestadt Bremerhaven mit der Weser. Gemeinsam mit der Kaiserschleuse sorgt sie dafür, dass die Dockhäfen als Teil des Überseehafengebietes tideunabhängig sind. In diesem Bereich des Hafens wird der wesentlichste Teil des gesamten deutschen Automobilumschlags abgewickelt. Außerdem befinden sich hier zwei Schiffswerften.

Die 1931 eingeweihte Nordschleuse verbindet die Häfen der Seestadt Bremerhaven mit der Weser. Gemeinsam mit der Kaiserschleuse sorgt sie dafür, dass die Dockhäfen als Teil des Überseehafengebietes tideunabhängig sind. In diesem Bereich des Hafens wird der wesentlichste Teil des gesamten deutschen Automobilumschlags abgewickelt. Außerdem befinden sich hier zwei Schiffswerften.

Schon lange war der Bau einer neuen Schleuse dringlich gewesen, da die Ozeandampfer immer riesiger wurden und insbesondere der Norddeutsche Lloyd darauf drängte, seine beiden Fahrgastschiffe ‚Bremen‘ und ‚Europa‘ zu den Dockanlagen durchschleusen zu können. Mit einer Länge von 375 m, einer Kammerbreite von 60 m und einer Fahrwassertiefe von 14,5 m gehört die Nordschleuse noch heute zu den größten Schleusenanlagen der Welt.

Neben der Schleuse befindet sich eine Drehbrücke für Eisenbahnen und Autoverkehr. Auch sie entstand 1931 und führt über den Verbindungskanal zwischen dem Wendebecken und den Kaiserhäfen. Sie ist zurzeit noch die größte Eisenbahn-Drehbrücke Deutschlands. Im Zuge der zukünftigen Umgestaltung der Columbuskaje gilt aber ein Rückbau der Bahnanlagen als wahrscheinlich. Das benachbarte Bahn-Stellwerk und die beiden Maschinenhäuser der Nordschleuse stehen unter Denkmalschutz.

Aus übereinander gestapelten Containern entstand in unmittelbarer Nähe der Schleuse eine Aussichtsplattform, von der aus der Schleusenbetrieb und das Treiben auf dem benachbarten Containerterminals gut beobachtet werden kann.

Das ausgedehnte Containainer-Terminal im Norden der Seestadt Bremerhaven gehört zu den größten und wichtigsten Containerumschlagplätzen der Welt. Er wurde zwischen 1968 und 1971 gebaut und besaß zunächst eine 700 m lange Kaje an der Mündung der Weser. Bereits nach wenigen Jahren reichte die Kapazität nicht mehr aus und das Terminal wurde sowohl nach Süden als auch nach Norden erheblich erweitert, so dass 1983 das größte Container-Terminal Europas entstanden war. Dennoch blieben die Kapazitäten für den stark wachsenden Bedarf zu klein. Zwischen 1994 und 1996 erfolgte ein weiterer Ausbau zum Container-Terminal III. Zwischen 2004 und 2008 entstand dann das Container-Terminal IV. Die Fahrrinne der Außenweser wurde auf 14 m vertieft, damit auch die größten Containerschiffe tideunabhängig die Kaje anfahren können.

Das ausgedehnte Containainer-Terminal im Norden der Seestadt Bremerhaven gehört zu den größten und wichtigsten Containerumschlagplätzen der Welt. Er wurde zwischen 1968 und 1971 gebaut und besaß zunächst eine 700 m lange Kaje an der Mündung der Weser. Bereits nach wenigen Jahren reichte die Kapazität nicht mehr aus und das Terminal wurde sowohl nach Süden als auch nach Norden erheblich erweitert, so dass 1983 das größte Container-Terminal Europas entstanden war. Dennoch blieben die Kapazitäten für den stark wachsenden Bedarf zu klein. Zwischen 1994 und 1996 erfolgte ein weiterer Ausbau zum Container-Terminal III. Zwischen 2004 und 2008 entstand dann das Container-Terminal IV. Die Fahrrinne der Außenweser wurde auf 14 m vertieft, damit auch die größten Containerschiffe tideunabhängig die Kaje anfahren können.

Die gigantische Fläche des jetzigen Container-Terminals erstreckt sich nunmehr auf 3 Mio m², was einer Fläche von rund 360 Fußballfeldern entspricht. Die Stromkaje besitzt inzwischen eine Länge von 4930 m und bietet damit 14 Containerschiffen gleichzeitig einen Liegeplatz. Seit dem letzten Ausbau ist das Container-Terminal Bremerhaven das größte zusammenhängende Container-Terminal der Welt.

Der Alte Leuchtturm am Neuen Hafen ist das Wahrzeichen der Seestadt Bremerhaven. Der 40 m hohe Turm wurde 1853 – 1855 im Stil der norddeutschen Backsteingotik erbaut. Zunächst wurde das Leuchtfeuer mit Gas betrieben. 1925 erhielt er dann elektrisches Licht, seit 1951 blinkt es automatisch im Gleichtakt: zwei Sekunden an, zwei Sekunden aus. Der Leuchtturm, der auch Simon-Loschen-Turm oder kurz Loschenturm genannt wird, ist noch heute in Betrieb.

Der Alte Leuchtturm am Neuen Hafen ist das Wahrzeichen der Seestadt Bremerhaven. Der 40 m hohe Turm wurde 1853 – 1855 im Stil der norddeutschen Backsteingotik erbaut. Zunächst wurde das Leuchtfeuer mit Gas betrieben. 1925 erhielt er dann elektrisches Licht, seit 1951 blinkt es automatisch im Gleichtakt: zwei Sekunden an, zwei Sekunden aus. Der Leuchtturm, der auch Simon-Loschen-Turm oder kurz Loschenturm genannt wird, ist noch heute in Betrieb.

Als Bestandteil der ‚Havenwelten‘ eröffnete 2009 am Alten Hafen das ‚Klimahaus Bremerhaven 8° Ost‘. Auf der riesigen Ausstellungsfläche von 11.500 m² wird in vier Bereichen das Thema ‚Klima und Klimawandel‘ behandelt. Die vier Abteilungen heißen ‚Reise‘, ‚Elemente‘, ‚Perspektiven‘ und ‚Chancen‘.

Als Bestandteil der ‚Havenwelten‘ eröffnete 2009 am Alten Hafen das ‚Klimahaus Bremerhaven 8° Ost‘. Auf der riesigen Ausstellungsfläche von 11.500 m² wird in vier Bereichen das Thema ‚Klima und Klimawandel‘ behandelt. Die vier Abteilungen heißen ‚Reise‘, ‚Elemente‘, ‚Perspektiven‘ und ‚Chancen‘.

Der von der Fläche her größte Bereich ist die Reise. Der Besucher kann dabei virtuell auf dem östlichen 8. Längengrad, auf dem Bremerhaven liegt, rund um die Erde reisen. Dabei schreitet er durch neun verschiedene Stationen, bei denen Temperatur und Feuchtigkeit den jeweiligen Originalorten angepasst sind. In der Antarktis und in Alaska friert man bei Minustemperaturen, im Niger und in Kamerun schwitzt man bei bis zu 35°C.

In den anderen Ausstellungsbereichen werden beispielsweise die Fragen behandelt, wodurch das Klima und das Wetter beeinflusst werden, wie das Klima in der Vergangenheit aussah und in Zukunft aussehen wird und welche Handlungsmöglichkeiten es für den Menschen noch gibt. Dabei werden auch aktuelle Erkenntnisse der Klimaforschung präsentiert.

Bereits bei der Konzeption des Klimahauses hatte man versucht, den Energiebedarf so gering wie möglich zu halten. So werden beispielsweise die natürliche Sonneneinstrahlung und die Zirkulation der Innenluft für die Belüftung und die Klimatisierung genutzt.

Das Historische Museum Bremerhaven geht auf die Sammlung eines Heimatbundes zurück, die es bereits im 19. Jahrhundert gab. Lange nannte sich das Museum in Anlehnung an den Vereinsnamen ‚Morgenstern-Museum‘. Zu der Sammlung gehörten vor allem archäologische und volkskundliche Objekte.

Am Ufer der Geeste entstand 1991 ein neues Museumsgebäude, das seitdem ein völlig neues Museumskonzept verfolgte. Auf einer Fläche von fast 5000 m2 beschreiben sieben Unterabteilungen die Geschichte Bremerhavens von den ersten menschlichen Siedlungsspuren vor etwa 120.000 Jahren bis zu den 1960er Jahren unserer Zeit und geht dabei auch auf die Hochseefischerei und den Schiffbau ein. Teil der Ausstellung ist auch die Gemäldegalerie.

Neben der ständigen Ausstellung werden auch regelmäßig Sonderausstellungen zu verschiedenen Themen gezeigt. Darüber hinaus werden hier auch häufig Vorträge und Konzerte veranstaltet.

Über viele Jahrzehnte hinweg war Bremerhaven der größte europäische Auswandererhafen. Mehr als 7 Mio. Menschen verließen zwischen 1830 und 1974 die alte Heimat, um im fernen Amerika ihr Glück zu suchen. Vom Tellerwäscher zum Millionär – dieses geflügelte Wort lockte viele in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Das Historische Museum Bremerhaven hat als dezentrales Projekt der EXPO 2000 die Deutsche Auswanderer-Datenbank geschaffen. Auf der Grundlage der Passagierlisten, die zum größten Teil noch existieren, wird versucht, möglichst viele Informationen über die Auswanderer zu sammeln. Etwa 5 Millionen Menschen, die vor 1939 Europa verlassen haben, sind auf diese Weise bereits erfasst worden. An zwei Terminals können Besucher des Historischen Museums selber kostenfrei nach diesen Personen recherchieren.

Das ‚Schaufenster Fischereihafen‘ ist eine maritime Erlebniswelt rund um die Themen ‚Fisch‘ und ‚Meer‘. Der älteste Bremerhavener Fischereihafen entstand Ende des 19. Jahrhundert auf Anordnung der preußischen Regierung. Heute liegt hier das Museumsschiff FMS Gera, Deutschlands einziges schwimmendes Hochseefischerei-Museum. 1907 entstand am Hafenbecken die Packhalle IV. Nach einer umfassenden Sanierung siedelten sich hier gehobene Fischrestaurants, urgemütliche Hafenkneipen, Geschäfte mit Fischfeinkost und maritimer Zubehör und ein Theater an.

Ein besonderer Anziehungspunkt mit seinem 150.000 l fassenden Meerwasseraquarium ist das Atlanticum. Es wurde Mitte der 1990er Jahre als informatives Erlebniszentrum eingerichtet. Hier kann man die in der Nordsee und im Nordatlantik beheimateten Meerestiere beobachten, wie beispielsweise den Katzenhai, Kabeljau und Scholle oder den Hummer. Ein Tunnel führt quer durch das Aquarium und vermittelt so auch einen Blick von unten in die faszinierende Welt des Meeres.

1960 lief auf der Penewerft in Wolgast der Trawler ‚Gera‘ vom Stapel. Bis 1990 wurde er vom ‚Fischkombinat Rostock‘ in der damaligen DDR betrieben. Alle anderen Seitentrawler sind inzwischen verschrottet. Das Fischereimotorschiff ‚FMS Gera‘ blieb als einziges Schiff ihrer Art erhalten und befindet sich nun als Außenstelle des Historischen Museums Bremerhaven im Fischereihafen I. Sie misst eine Länge von 65,5 m und besitzt 942,9 BRT. Seitentrawler werden so genannt, weil ihre Netze nur über die Steuerbordseite ausgesetzt wurden. Die ‚Gera‘ ist noch in der Originalausstattung erhalten und bietet daher ein sehr anschauliches Bild von der Arbeit der Fischer auf hoher See. Von den Fangnetzen auf Deck über die Maschinenanlage und die Kapitänskammer bis zur Kombüse sieht noch alles so aus, als würde der Trawler bald wieder in See stechen.

Die ‚Gera‘ ist Deutschlands einziges schwimmendes Hochseefischerei-Museum. Eine Ausstellung mit Fotos und Dokumentarfilmen verdeutlicht den beschwerlichen und körperbetonten Arbeitsalltag an Bord.

Die gezeigten Gegenstände im Museum der 50er Jahre gehen auf eine Sammlung der Historikerin und Psychologin Kerstin von Freytag Löringhoff zurück. In einer ehemaligen Garnisonskirche auf dem Gelände der ehemaligen Carl-Schurz-Kaserne fand die Sammlung seit 2005 eine neue feste Bleibe. Inzwischen werden auf einer Ausstellungsfläche von 500 m2 über 1000 große und kleine Utensilien, Geräte, Güter und Gebrauchsgegenstände gezeigt, die die Lebensverhältnisse in dieser Zeit dokumentieren und verdeutlichen.

Über viele Jahrzehnte hinweg war Bremerhaven der größte europäische Auswandererhafen. Mehr als 7 Mio. Menschen verließen zwischen 1830 und 1974 die alte Heimat, um im fernen Amerika ihr Glück zu suchen. Vom Tellerwäscher zum Millionär – dieses geflügelte Wort lockte viele in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Das Deutsche Auswandererhaus am Neuen Hafen behandelt als Museum die Auswanderung Deutscher in die USA. Ein Rundgang führt den Besucher zu den verschiedenen Stationen einer Auswanderung. Dabei hat er kostenlosen Zugang zu verschiedenen Datenbanken, um selber nach bestimmten ausgewanderten Personen recherchieren zu können.

Seit 2012 behandelt das Museum in einer neuen Abteilung auch die Einwanderung nach Deutschland seit dem 18. Jahrhundert bis heute.

Das europäische Museumsforum zeichnete das Deutsche Auswandererhaus im Jahre 2007 mit dem Preis ‚Europäisches Museum des Jahres‘ aus.

Der kleinste öffentliche Zoo Deutschlands geht auf die ehemaligen ‚Tiergrotten‘ zurück, die in Bremerhaven seit 1928 bis 2000 ein beliebtes Ausflugsziel waren. Der Zoo am Meer wurde als Themenzoo vollständig neu konzeptioniert und befindet sich direkt am Weserdeich nahe dem Großen Leuchtturm. Den Schwerpunkt bilden weiterhin die Meerestiere sowie im und am Wasser lebende Tiere, wie Eisbären, Robben und Pinguine. Unter den fast 50 verschiedenen Arten befinden sich aber auch Schimpansen und Pumas. Eine Aussichtsplattform innerhalb des Zoogeländes bietet darüber hinaus einen Blick auf die Wesermündung und die hier vorbeifahrenden Schiffe.

Direkt am Weserdeich, mitten im Hafengebiet der Seestadt Bremerhaven, steht seit 2008 das markante Vier-Sterne-Hotel ‚ATLANTIC Hotel SAIL City‘. Das moderne, 147 m hohe Gebäude wurde in Form eines riesigen Segels gestaltet. Es besitzt insgesamt 23 Etagen, wobei die oberen Stockwerke als Büroflächen vermietet sind. In der 20. Etage besitzt das Bauwerk eine eintrittspflichtige Besucherterrasse, die auch von außen zugänglich ist.

Direkt am Weserdeich, mitten im Hafengebiet der Seestadt Bremerhaven, steht seit 2008 das markante Vier-Sterne-Hotel ‚ATLANTIC Hotel SAIL City‘. Das moderne, 147 m hohe Gebäude wurde in Form eines riesigen Segels gestaltet. Es besitzt insgesamt 23 Etagen, wobei die oberen Stockwerke als Büroflächen vermietet sind. In der 20. Etage besitzt das Bauwerk eine eintrittspflichtige Besucherterrasse, die auch von außen zugänglich ist.

In Bremerhaven heißt sie eigentlich nur ‚Große Kirche‘. Immerhin ist der Turm mit der spitzen Haube 86 m hoch und damit schon von Weitem zu sehen. Der Kirchturm ist auch der einzige Gebäudeteil, der den Zweiten Weltkrieg halbwegs unbeschadet überstand. Ein Bombentreffer zerstörte 1944 den alten dreischiffigen Bau. Dieser war zwischen 1853 und 1855 im neugotischen Stil entstanden. Der Wiederaufbau war dann 1960 vollendet worden. Schon zuvor war die Seefahrerkirche zu Ehren des Stadtgründers, Bürgermeisters und Pastors in ‚Bürgermeister Schmid Gedächtniskirche‘ umbenannt worden. Johann Smid (1733 – 1857) war es auch, der die Kirche 1855 eingeweiht hatte.

Die historische Innenausrüstung ging im Krieg verloren. Beachtenswert sind dennoch die Glasfenster im Chor, die Ende der 1950er Jahre von Gottfried von Stockhausen entworfen wurden. Das Kirchengebäude wird heute von einer Vereinigten Protestantischen Gemeinde, bestehend aus Lutheranern und Reformierten Gemeindegliedern, genutzt.

Ein markantes Bauwerk Bremerhavens ist der 107 m hohe Richtfunkfurm, oftmals fälschlich auch als Radarturm bezeichnet. Er wurde zwischen 1962 und 1965 erbaut und dient dem Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven unter anderem als Sende- und Empfangsanlage für den Seefunk, den Pegeldatenfunk und für Richtfunkverbindungen.

Ein markantes Bauwerk Bremerhavens ist der 107 m hohe Richtfunkfurm, oftmals fälschlich auch als Radarturm bezeichnet. Er wurde zwischen 1962 und 1965 erbaut und dient dem Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven unter anderem als Sende- und Empfangsanlage für den Seefunk, den Pegeldatenfunk und für Richtfunkverbindungen.

Der Stahlbetonturm besitzt auf 59 Metern Höhe eine öffentlich zugängliche Aussichtsplattform, von der man einen großartigen Überblick über die gesamte Seestadt und die Wesermündung hat.

Lehe war einst eine selbständige Stadt, ehe sie 1947 nach Bremerhaven eingemeindet wurde. Das heute unter Denkmalschutz stehende alte Rathaus Lehes wurde 1865 im klassizistischen Stil gebaut, diente zunächst jedoch als Armen- und Waisenhaus. Im Zuge des Historismus wurde das Gebäude 1887 neugotisch verziert. Im Jahre 1907 folgten ein dreistöckiger Anbau und der Aufsatz des kleinen Türmchens. Zwischenzeitlich hatte das Rathaus auch einer Artilleriekaserne als Quartier gedient.

Nach dem Verlust der Selbstständigkeit wurde das historische Gebäude durch die Justiz genutzt. Einige Räume dienen auch dem Jugendamt sowie dem Betreuungsverein Bremerhaven.

Im 19. Jahrhundert entstand im Leher Stadtteil Speckenbüttel ein hübscher Park mit reichem Eichenbestand. Mit seinem Reitplatz und der Rennbahn wurde der 75 ha große Speckenbütteler Park ein beliebtes Ausflugsziel. Den Eingang zum Park markiert auch heute noch ein markantes Tor, welches 1896 im Stil des Historismus erbaut wurde. Das massiv wirkende Gebäude mit dem großen Torbogen erinnert mit seinen Türmchen an eine romantische mittelalterliche Burganlage.

Als Bremerhaven im 19. Jahrhundert gegründet wurde, war das benachbarte Geestemünde noch eine selbstständige, zu Hannover gehörende Stadt. Als Konkurrenz zu Bremerhaven wurde in den 1850er Jahren ein eigener Seehafen angelegt. Über den Hauptkanal wurde 1861 eine Drehbrücke erbaut, die heute Bremerhavens älteste noch bestehende bewegliche Brücke ist. Die mit 45 m relativ lange Stahlbrücke besteht aus zwei Flügeln, die ihren Drehpunkt in der Mitte haben. Sie steht inzwischen unter Denkmalschutz und wird immer noch für die Durchfahrt von Sportbooten betrieben.

Als Bremerhaven im 19. Jahrhundert gegründet wurde, war das benachbarte Geestemünde noch eine selbstständige, zu Hannover gehörende Stadt. Als Konkurrenz zu Bremerhaven wurde in den 1850er Jahren ein eigener Seehafen angelegt. Über den Hauptkanal wurde 1861 eine Drehbrücke erbaut, die heute Bremerhavens älteste noch bestehende bewegliche Brücke ist. Die mit 45 m relativ lange Stahlbrücke besteht aus zwei Flügeln, die ihren Drehpunkt in der Mitte haben. Sie steht inzwischen unter Denkmalschutz und wird immer noch für die Durchfahrt von Sportbooten betrieben.

Der Kunstverein Bremerhaven von 1886 e.V. besitzt mit dem Kunstmuseum und der Kunsthalle gleich zwei große Häuser. In der Kunsthalle werden wechselnde Ausstellungen gezeigt. Im Erdgeschoss gibt es zudem ein Kabinett für zeitgenössische Kunst. Im Jahre 2007 eröffnete das Kunstmuseum neu. Auf drei Stockwerken wird hier die Sammlung des Kunstvereins gezeigt. In einzelnen Künstlerräumen werden dabei Werke eines Künstlers oder einer Künstlergruppe separat beleuchtet. Teilweise wurde diese Räume auch durch die jeweiligen Künstler mitgestaltet.

Bei der Ausstellung im PHÄNOMENTA Science Center kann man sich auf insgesamt 80 Experimentierstationen mit den Geheimnissen aus Naturwissenschaft und Technik auseinandersetzen. Das Forschen und das Entdecken stehen im Mittelpunkt. Groß und klein sollen mit Spaß und Freude interessanten Phänomenen auf die Spur kommen. Man kann sich beispielsweise seine eigene Handcreme herstellen oder sich ein Cent-Stück vergolden lassen.

Eine besondere Attraktion ist der Fahrstuhl-Simulator, der die Besucher 5.500 m tief in die Erde in einen Salzstock weit unter der Weser bringt.

Verbrechen lohnt sich nicht – ein Besuch im Polizeimuseum schon! So wird im ehemaligen Polizeigefängnis mit verschiedenen Exponaten, Schautafeln und Fotografien auf rund 100 m2 eine interessante Ausstellung gezeigt, die die Rolle der Polizei bei der Verbrechensbekämpfung verdeutlichen soll. Das Anschauungsmaterial beinhaltet auch eine Waffensammlung aus bekannten Kriminalfällen. Ziel des Museums ist es, aufzuklären, zu informieren und das Verhältnis zwischen Polizei und Bürgern zu verbessern. Und vielleicht hilft die Atmosphäre der Ausstellung ja auch, den einen oder anderen von einer kriminellen Karriere abzuhalten…

Das Museum richtet sich an alle interessierten Bürger ab 14 Jahren. Führungen werden für 8 – 15 Personen angeboten. Eine Anmeldung vor dem Besuch ist erforderlich.

Am Speckenbütteler Park betreibt der Bauernhausverein bereits seit 1908 ein liebevoll gepflegtes Freilichtmuseum. Das Gelände besteht aus einer Geesthof-Anlage, dem Marschenhaus sowie eine Bockwindmühle.

Der Geesthof wurde ursprünglich 1629 erbaut und 1910 an seine jetzige Position umgesetzt. Nach und nach wurde der Hof mit Altenteilerhaus, Scheune, Schafstall, Backhaus, Güpelhaus und Moorkate ergänzt. Das Marschenhaus ist ein rekonstruierter Nachbau des Originalgebäudes von 1731, dass bei einem Feuer vernichtet wurde. Auch die Bockwindmühle ist nicht das erste Mühlengebäude auf dem Museumsgelände, die beiden Vorgängerbauten fielen ebenfalls einem Brand zum Opfer.

Radrouten die durch Bremerhaven führen:

Weser-Radweg

Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer

Nordseeküstenradweg

Otterndorf

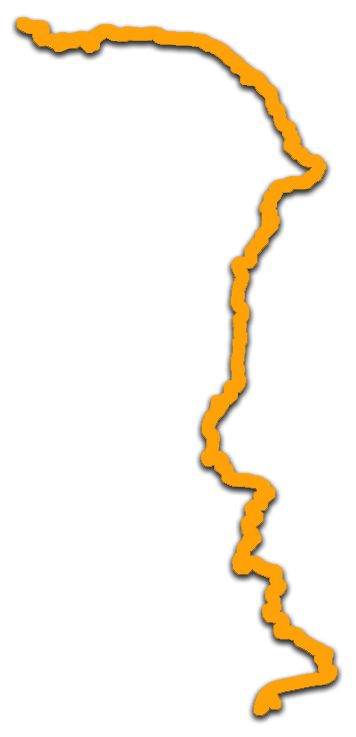

ie Kleinstadt an der Elbemündung gehört zur im Jahr 2011 neugegliederten Samtgemeinde ‚Land Hadeln‘. Die historische Landschaft Land Hadeln ist ein geschlossener Kulturraum im Elbe-Weser-Dreieck. Otterndorf war auch schon zuvor der Hauptort. Das Nordseebad besitzt einen kleinen Hafen an der Elbe, doch das Ortszentrum mit seiner hübschen Fachwerk-Altstadt liegt jedoch etwas zurückgesetzt im Landesinneren.

Im 1585 errichteten Kranichhaus mit seinem hübschen barocken Giebel ist heute das Museum des alten Landes Hadeln untergebracht. Das Torhaus der ehemaligen Burg beherbergt das Heimatmuseum. Sehenswert sind das Rathaus von 1683 und die Lateinschule von 1614 und die Speicherstadt, deren alte Speichergebäude heute mehrheitlich als Wohn- oder Geschäftshäuser genutzt werden. Das Hadler Haus von 1792, das einst einen Kornspeicher und ein Kaufmannshaus beherbergte, dient heute als Veranstaltungsort. Im Schloss, das 1773 neu errichtet wurde, sitzt heute das Amtsgericht.

Sehenswertes:

Radrouten die durch Otterndorf führen:

ElbeRadWeg: Abschnitt Nord

Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer

Nordseeküstenradweg

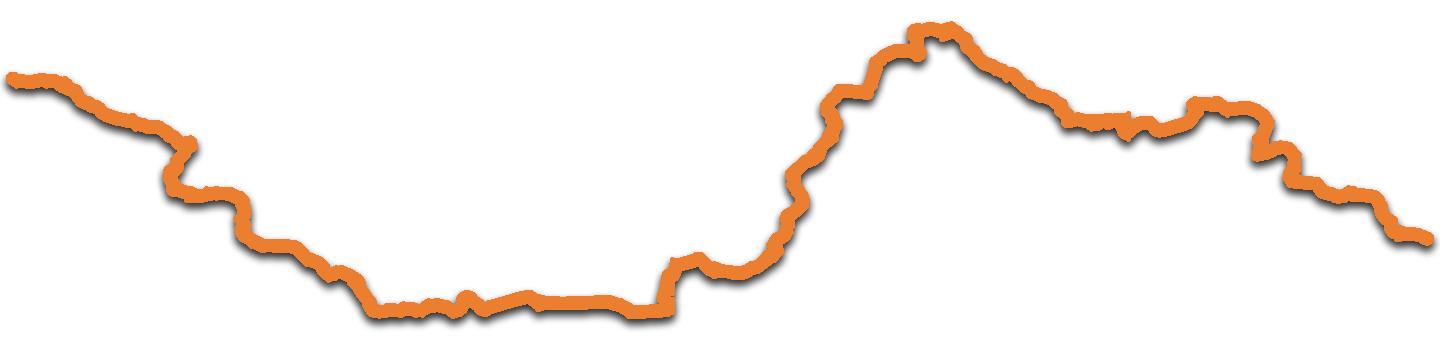

Stade

ie alte Hansestadt an der Unterelbe besitzt einen der ältesten Häfen im Norden. Lange Zeit war der Handelsplatz an der Schwinge wichtiger als Hamburg. Bereits im frühen 12. Jahrhundert gab es hier auf einem Geesthügel einen Königshof, um den sich ein Hafenplatz entwickelte. Damit gilt Stade als eine der ältesten Städte Europas. Das malerische Stadtbild rund um den Hansehafen aus dem 12. Jahrhundert, dem einstigen wirtschaftlichen Herzen der Hansestadt, zeugt noch von dieser Zeit. Der Hansehafen ist mit seinen historischen Kaimauern ist bis heute fast unverändert erhalten geblieben.

Um den Hafen gruppieren sich der Schwedenspeicher von 1705, in dem sich heute ein interaktives Museum befindet, das die Geschichte der Hanse erzählt, das Bürgermeister-Hintze-Haus mit seiner prachtvollen Renaissance-Fassade, das Goeben-Haus und die 1753 erbaute Stadtwaage, der alte Holzdrehkran, die Hudebrücke und mehrere alte Handelshäuser. Die gesamte Altstadt, die auf einer Insel liegt, wird geprägt von zahlreichen verwinkelten Gassen, hübschen Fassaden und altertümlichem Kopfsteinpflaster. Viele alte Fachwerkhäuser aus dem 16. bis 19. Jahrhundert sind noch erhalten und zeugen von den wechselnden Stilepochen Gotik, Renaissance, Barock und Klassizismus. Sehenswert sind die Löwenapotheke (ein typisch mittelalterliches Gildehaus), das gotische Kellergewölbe des Rathauses, das zu den ältesten in ganz Deutschland zählt, die St. Cosmae et Damiani-Kirche mit seiner Hus/Schnitger-Orgel sowie die St. Wilhadikirche, die eine Orgel von Erasmus Bielefeldt beherbergt.

Neben dem alten Hansehafen besitzt Stade noch den um 1880 angelegten Stadthafen, der heute Liegeplatz für Sportboote und historische Schiffe ist, den Holzhafen, von dem aus Fleetkahn-, Kanu- und Tretbootfahrten starten sowie der Elbe-Seehafen bei Bützfleeth, der noch immer zu den wichtigsten Umschlagplätzen in Niedersachsen zählt.

Am Stadthafen liegt das Küstenmotorschiff ‚Greundik‘, das heute als Museumsschiff zu besichtigen ist. Das vielfältige und umfangreiche museale Angebot umfasst das Kunsthaus, das Freilichtmuseum mit einer alten Bockwindmühle und mehreren historischen Hofbauten, das Baumhausmuseum, das Heimatmuseum sowie das Patenschaftsmuseum Goldap mit seinen Zeugnissen aus dem ehemaligen gleichnamigen ostpreußischen Landkreis.

Abseits der Stadt, aber noch zur Gemarkung Stade gehörend, befindet sich direkt an der Elbe die alte Festung ‚Grauerort‘. Sie wurde als preußisches Bollwerk gegen zwischen 1869 und 1879 bei Abbenfleth erbaut, um den Hamburger Hafen vor feindlichen Schiffen – vornehmlich vom damaligen Erzfeind Frankreich – zu schützen. Die Festung wurde allerdings nie in Kampfhandlungen verwickelt.

Sehenswertes:

Radrouten die durch Stade führen:

ElbeRadWeg: Abschnitt Nord

Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer

Mönchsweg (Munkevejen)

Nordseeküstenradweg

Hollern-Twielenfleth

m Alten Land, dem Obstgarten an der Niederelbe, liegt inmitten von Apfel-, Birn- und Kirschbaumplantagen, liegt Hollern-Twielenfleth. Neben den beiden Ortsteilen Hollern und Twielenfleth gehört auch Bassenfleth zur Gemeinde. Am Elbdeich steht der Alte Twielenflether Leuchtturm Er war von 1893 bis 1984 in Betrieb und beherbergt heute ein kleines Schifffahrtsmuseum mit einer stattlichen Anzahl von Schiffsmodellen, Plänen und Schifffahrtskarten. Weithin sichtbar steht die Windmühle ‚Venti Amica‘ zwischen Twielenflether und Hollern. Die ‚Freundin des Windes‘, so die Übersetzung aus dem lateinischen, ist eine typische Mühle vom Typ Galerieholländer. Die St.-Mauritius-Kirche in Hollern wurde in ihrer Form wohl bereits im 13. Jahrhundert erbaut. Der Turm stammt noch von einem Vorgängerbau. Zur Inneneinrichtung gehört eine originale Arp-Schnitger-Orgel. Die St. Georg/St. Marienkirche in Twielenfleth ist dagegen deutlich jünger und entstand erst 1819. Auch sie hatte vermutlich mehrere Vorgängerkirchen und beherbergt einen Flügelaltar mit den 12 Aposteln, der aus dem späten 15. Jahrhundert stammt sowie eine Orgel von Philipp Furtwängler.

Sehenswertes:

Radrouten die durch Hollern-Twielenfleth führen:

ElbeRadWeg: Abschnitt Nord

Mönchsweg (Munkevejen)

Nordseeküstenradweg

Steinkirchen (Altes Land)

Der Ort Steinkirchen hieß früher einmal schlicht ‚Lu‘, was sich wahrscheinlich auf eine steinerne Kirche bezog. Später finden sich die Bezeichnungen ‚Steenlu‘ und ‚Steenkarken‘. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich der Ortsname Steinkirchen durch. Im Niederdeutschen heißt der Ort bis heute ‚Steenkark‘. Offensichtlich hatte hier bereits zu Zeiten, als Kirchen üblicherweise aus Holz errichtet wurden, bereits eine erste Feldsteinkirche gestanden. Die ältesten Teile der heutigen St.-Martini et Nicolai-Kirche stammen noch aus dem 14. Jahrhundert. Allerdings hatte man das Gotteshaus im Laufe der Geschichte vielfach umgebaut. Stolz ist man auf die Arp-Schnittger-Orgel. Der berühmte Orgelbaumeister schuf das Instrument zwischen 1685 und 1687, das damit zu seinen frühesten Werken zählt. Die wertvolle Orgel ist noch außergewöhnlich gut erhalten.

Steinkirchen ist Verwaltungssitz der Samtgemeinde Lühe, die nach dem gleichnamigen Fluss benannt ist, und liegt inmitten des Alten Landes, einem der größten Obstanbaugebiete Europas. Beeindruckend sind die riesigen Strommasten der ‚Elbekreuzung 2‘ auf der vorgelagerten Elbinsel Lühesand. Sie sind die höchsten Freiluftmassen Europas – schließlich müssen die großen Containerschiffe und die Kreuzfahrtgiganten unten hindurch passen, wenn sie auf dem Weg nach Hamburg die Stelle passieren.

Sehenswertes:

Radrouten die durch Steinkirchen (Altes Land) führen:

ElbeRadWeg: Abschnitt Nord

Mönchsweg (Munkevejen)

Nordseeküstenradweg

Grünendeich

erträumt im Alten Land, umgeben von Obstplantagen, liegt an der Unterelbe das Dorf Grünendeich. Schmucke, historische Altländer Höfe mit ihrem typischen Giebelschmuck stehen am Wegesrand und die Deiche schützen nicht nur vor der Elbe, sondern auch vor der Lühe, die hier in den Elbestrom mündet. Das gesamte Gebiet wurde in seiner Geschichte durch Sturmfluten arg gebeutelt. Eine erste Kirche fiel den Wassermassen im 16. Jahrhundert zum Opfer, so dass ein neues Gotteshaus erbaut werden musste. Der hölzerne Glockenturm der St. Marienkirche stammt noch aus dem Jahre 1625. Das Lühesperrwerk an der Mündung des linken Elbenebenflusses wurde in den 1960er Jahren für den Schutz der Ortschaften im Alten Land gegen die Hochwassermassen erbaut. Über eine Klappbrücke, gleich neben dem alten rot-weiß gestreiften Leuchtturm, führt eine Straße über den Fluss.

Sehenswertes:

Radrouten die durch Grünendeich führen:

ElbeRadWeg: Abschnitt Nord

Mönchsweg (Munkevejen)

Nordseeküstenradweg

Jork

ork ist das Zentrum des Alten Landes, eines der größten Obstanbaugebiete Europas. Hier werden überwiegend Äpfel, aber auch Birnen, Kirschen und andere Obstarten angebaut. Einige Apfelsorten, wie Jamba, Gloster 69, Richared oder der Glockenapfel haben hier ihren Ursprung. Der Begriff ‚Altes Land‘ hat aber nichts mit ‚alt‘ zu tun, sondern bezieht sich auf holländische Kolonisten im 12 und 13. Jahrhundert. Im Niederdeutschen wird das Gebiet ‚Olland‘ bezeichnet. Aus der hochdeutschen Form ‚Altland‘ entwickelte sich ‚Altes Land‘. Der Obstanbau geht nachweislich bis in das 13. Jahrhundert zurück. Das Museum Altes Land erzählt alles Wissenswerte über diese Region. Überall sieht man hier noch alte Fachwerkhöfe, ausgestattet mit auffälligen und prunkvollen Toren. Das heutige Rathaus befindet sich im Gräfenhof, einem ehemaligen Adelssitz von 1651. In Moorende befindet sich die Esteburg, die auf eine alte Wasserburg zurückgeht. Das Herrenhaus stammt aus dem frühen 17. Jahrhundert und besitzt einige typische Elemente der Weserrenaissance – und das in unmittelbarer Nähe der Elbe! Sehenswert ist auch die alte Borsteler Windmühle, deren eigentlicher Name ‚Aurora‘ ist. Die Mühle vom Typ eines Galerieholländers wurde 1856 erbaut. Im Jahre 1907 wurde allerdings vollständig auf Motorbetrieb umgestellt, um vom Wind unabhängig zu sein. Drei Stockwerke des Gebäudes werden heute als Restaurant genutzt. Die St. Nikolaikirche wurde 1412 nach der verheerenden Cecilienflut erbaut – wobei der Glockenturm erst 1695 entstand. Eine Besonderheit bietet das Unterfeuer Mielstach. Der viereckige weiße Leuchtturm nahe der Lunemündung wurde 1905 zusammen mit einem Wohnhaus erbaut. Obwohl bereits Pläne für den Abriss bestanden, ist das Leuchtfeuer noch immer im Betrieb.

Sehenswertes:

Radrouten die durch Jork führen:

Hamburg-Finkenwerder

chon in den 1930er Jahren hatte sich mit der ‚Hamburger Flugzeugbau GmbH‘ ein erstes Luftfahrtunternehmen auf der Insel Finkenwerder angesiedelt. Bald darauf entstand ein erster Flugplatz, der heute von der EADS betrieben wird. Hier findet die Endmontage der Airbus A320er Familie (A318 – A321), die Teilmontage der A330 sowie der Innenausbau und die Auslieferung des doppelstöckigen A380, dem größten Passagierflugzeug der Welt, statt. Eine Besucherplattform bietet einen Überblick über das riesige Gelände, das in den 1990er Jahren noch einmal erheblich ausgebaut worden war.

Die Insel Finkenwerder war ursprünglich durch mehrere Sturmfluten im 12. und 13. Jahrhundert entstanden, wurde inzwischen aber durch Eindeichungen und den Bau eines Dammes zur Halbinsel. Eine Zeitlang war Finkenwerder bis 1937 zweigeteilt. Während das nördliche Gebiet schon damals Teil von Hamburg war, gehörte das südliche Areal zunächst zum Herzogtum Braunschweig-Lüneburg, später dann zum Königreich Hannover und danach zum Staat Preußen.

Neben dem Finkenwerder Trachten- und Heimatmuseum wurde auch das Geburtshaus von Gorch Fock (1880-1916) als Museum eingerichtet. Gorch Fock, der mit bürgerlichem Namen Johann Wilhelm Kinau hieß, war Anfang des letzten Jahrhunderts ein bekannter Schriftsteller. Er starb während des Ersten Weltkrieges in der Schlacht am Skagerrak. Die deutsche Marine hat zwei Segelschulschiffe nach ihm benannt.

Am Köhlfleet-Hauptdeich gibt es für Schiffsinteressierte einen Museumshafen, in dem mehrere historische Kutter, Segelboote, Motorschiffe und das Fährschiff ‚Altenwerder‘ liegen. Das älteste Boot ist der Besan Ewer ‚Eule‘. Das kleine Segelschiff lief 1896 vom Stapel. Einst war im Museumshafen die Fischereiflotte beheimatet.

Sehenswertes:

Radrouten die durch Hamburg-Finkenwerder führen:

Brunsbüttel

runsbüttel besitzt einen einzigartigen maritimen Charakter. Hier, wo die Elbe bereits drei Kilometer breit ist und einen Tidenhub von bis zu drei Metern besitzt, beginnt der Nord-Ostsee-Kanal. Der 1895 fertig gestellte Kanal, der bei Kiel an der Föhrde endet, ist die meistbefahrenste künstliche Wasserstraße der Welt und bringt den großen Ozeandampfern eine Zeitersparnis von bis zu zwei Tagen, um auf direktem Wege in die Ostsee zu gelangen. So kann man hier Containerschiffe, Tanker und Kreuzfahrtschiffe beobachten, die an den alten Leuchttürmen vorbei in die Schleuse zum Kanal einbiegen. Jeweils Dienstags um 14:00 Uhr finden Schleusenführungen für interessierte Besucher statt. Direkt am Wasser ist mit der Schleusenmeile eine attraktive Erlebniswelt mit Geschäften, Cafés und Galerien entstanden. Das eigentliche historische Zentrum der Stadt liegt weiter nördlich mit der 1726 neu errichteten Jakobuskirche als Mittelpunkt. Das 1779 erbaute Matthias-Boie-Haus gilt als eines der schönsten Fachwerkhäuser in Dithmarschen. Mit der Stadtgalerie besitzt Brunsbüttel ein interessantes Museum für zeitgenössische Kunst mit regelmäßig wechselnden Ausstellungen. Daneben gibt es hier ein Heimatmuseum und ein Kanalmuseum, dass die Entwicklungsgeschichte des Nord-Ostsee-Kanals mit vielen historischen Exponaten beschreibt.

In Brunsbüttel findet alljährlich das vielbeachtete Schleswig-Holstein-Musik Festival statt.

Das Kernkraftwerk an der Unterelbe ist inzwischen abgeschaltet.