LandesGartenSchau-Route

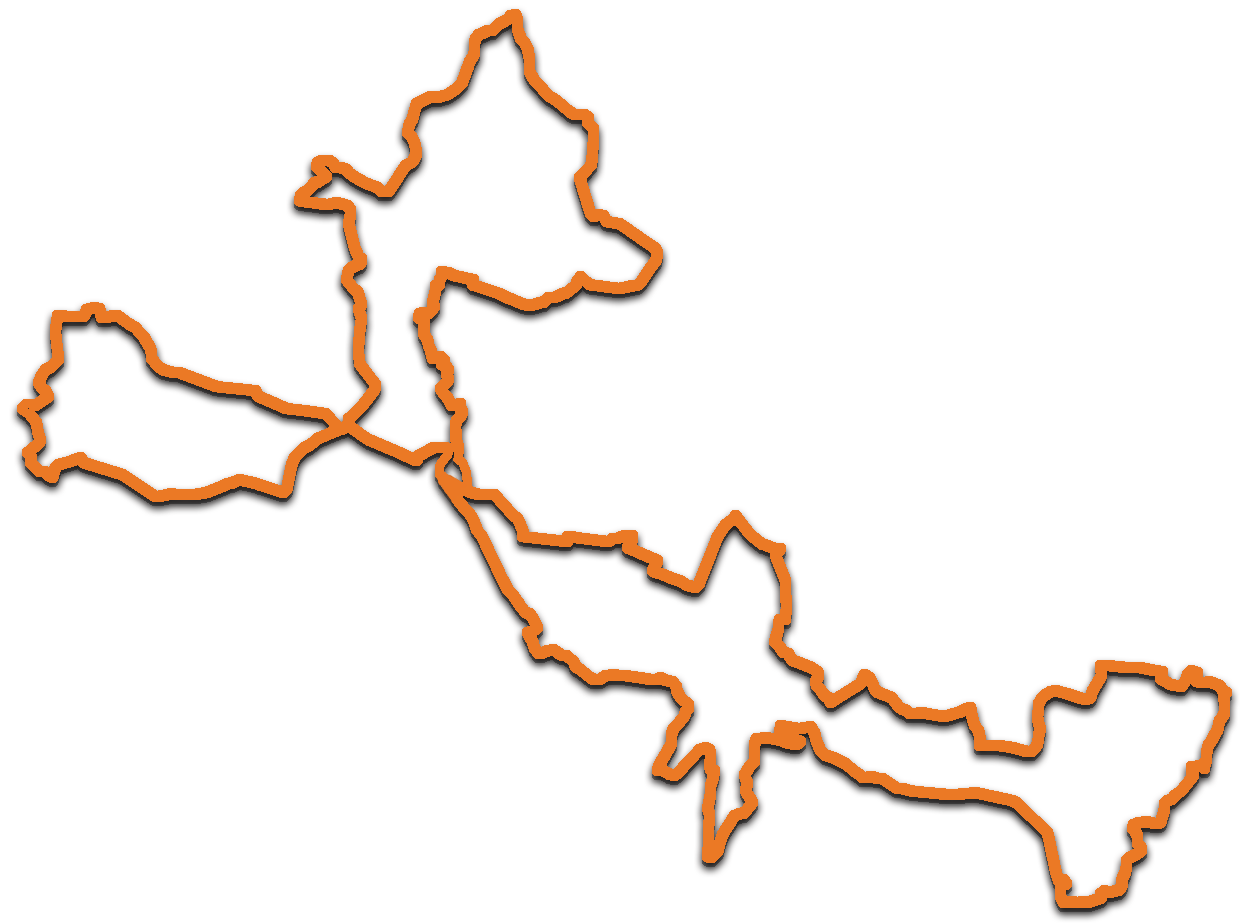

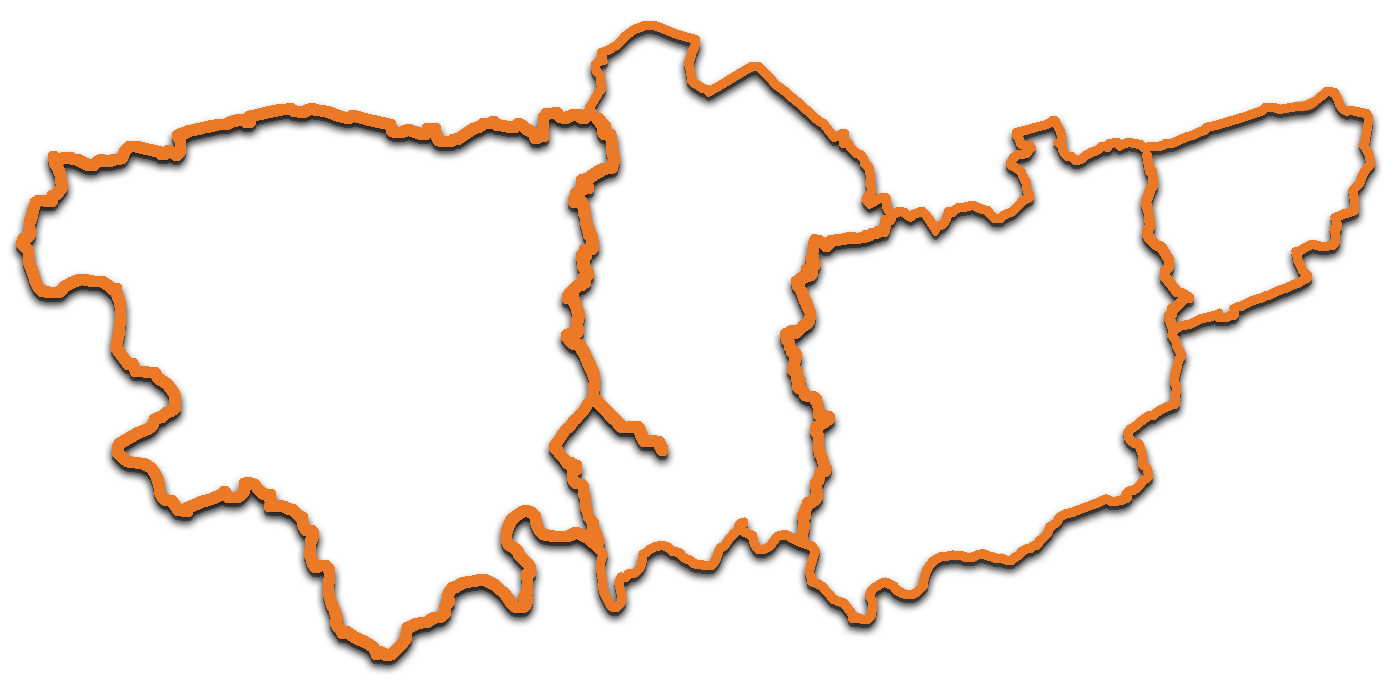

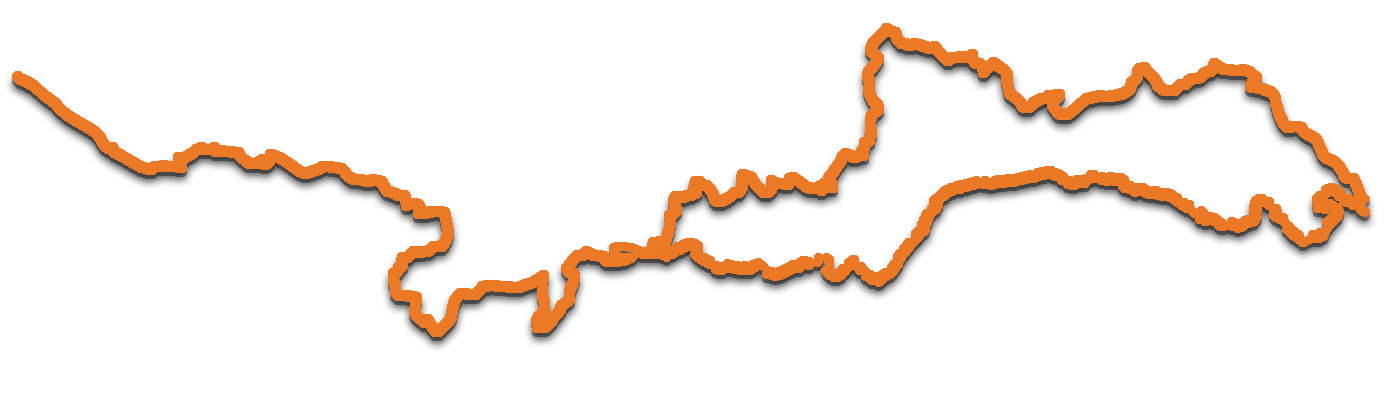

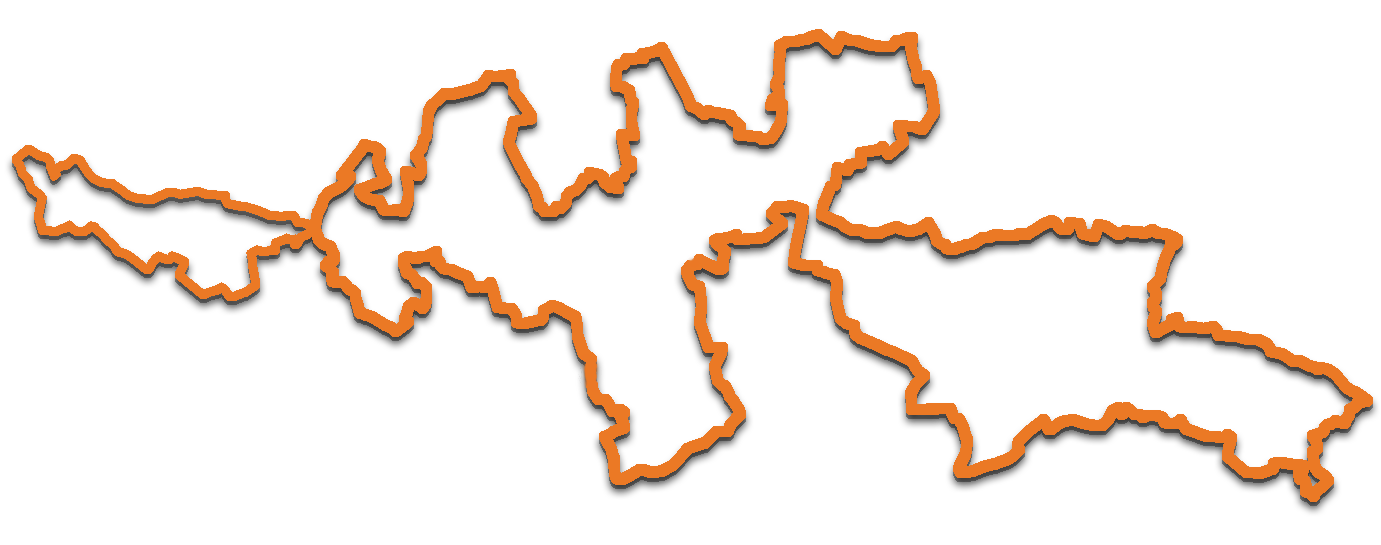

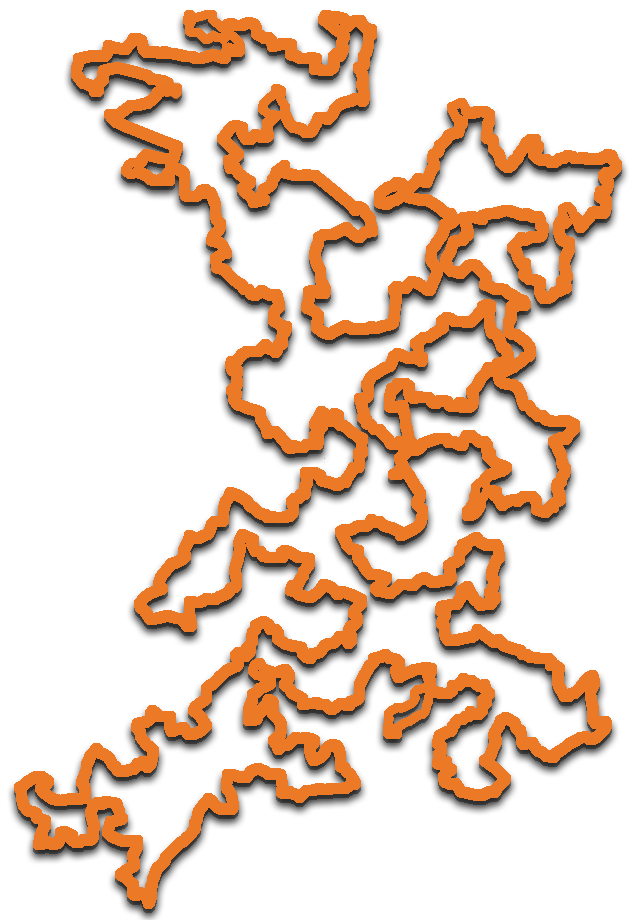

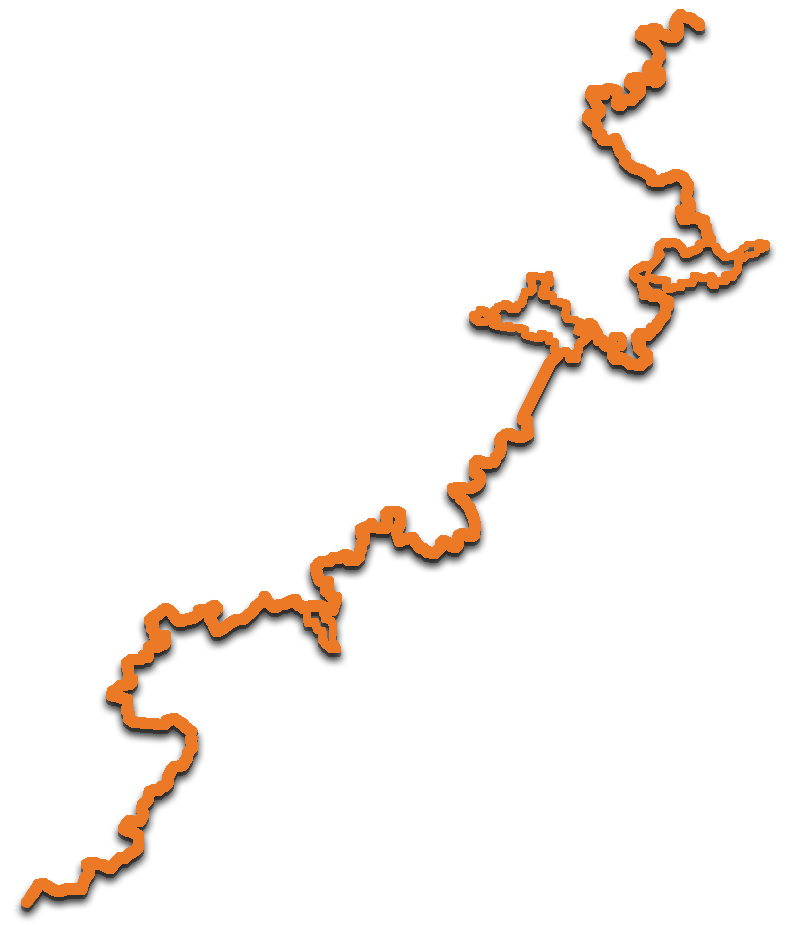

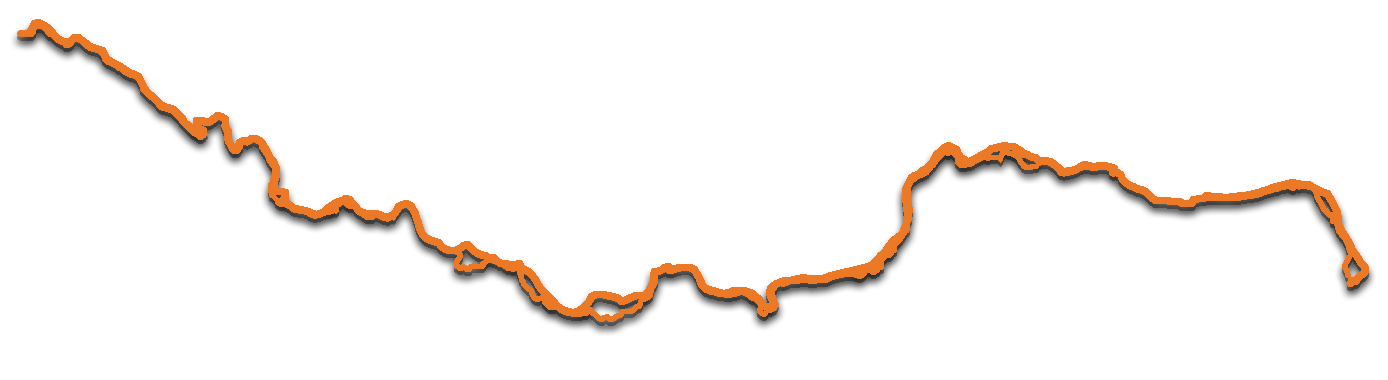

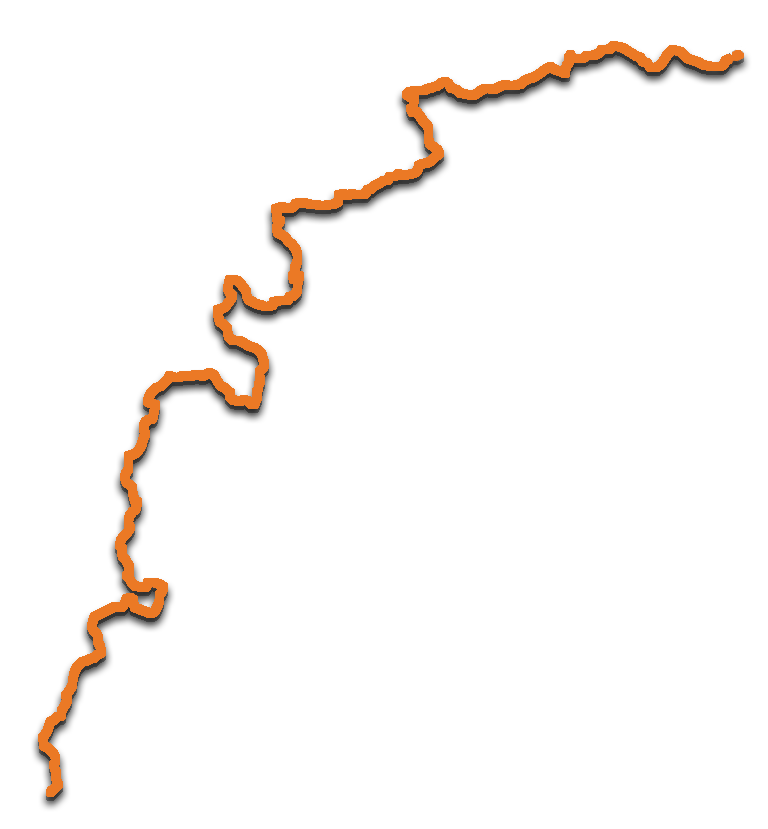

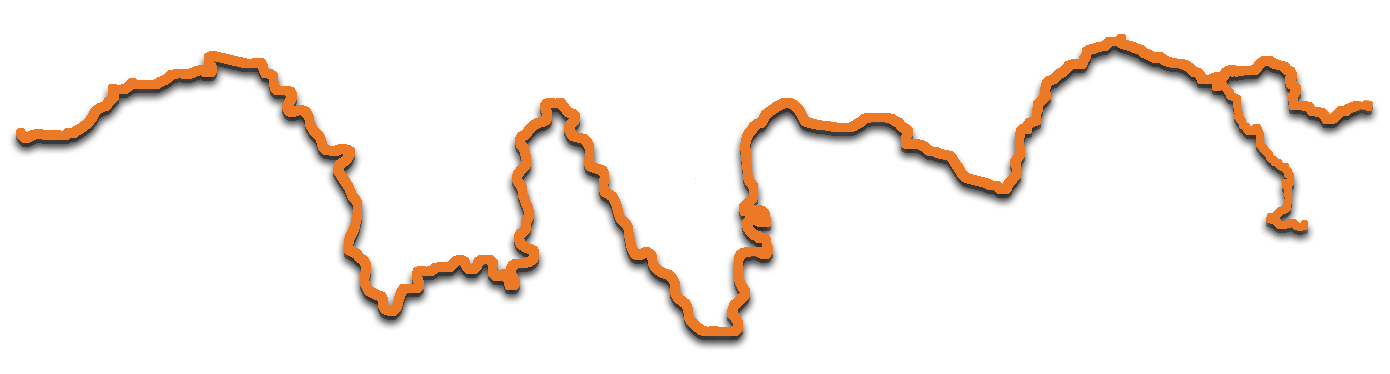

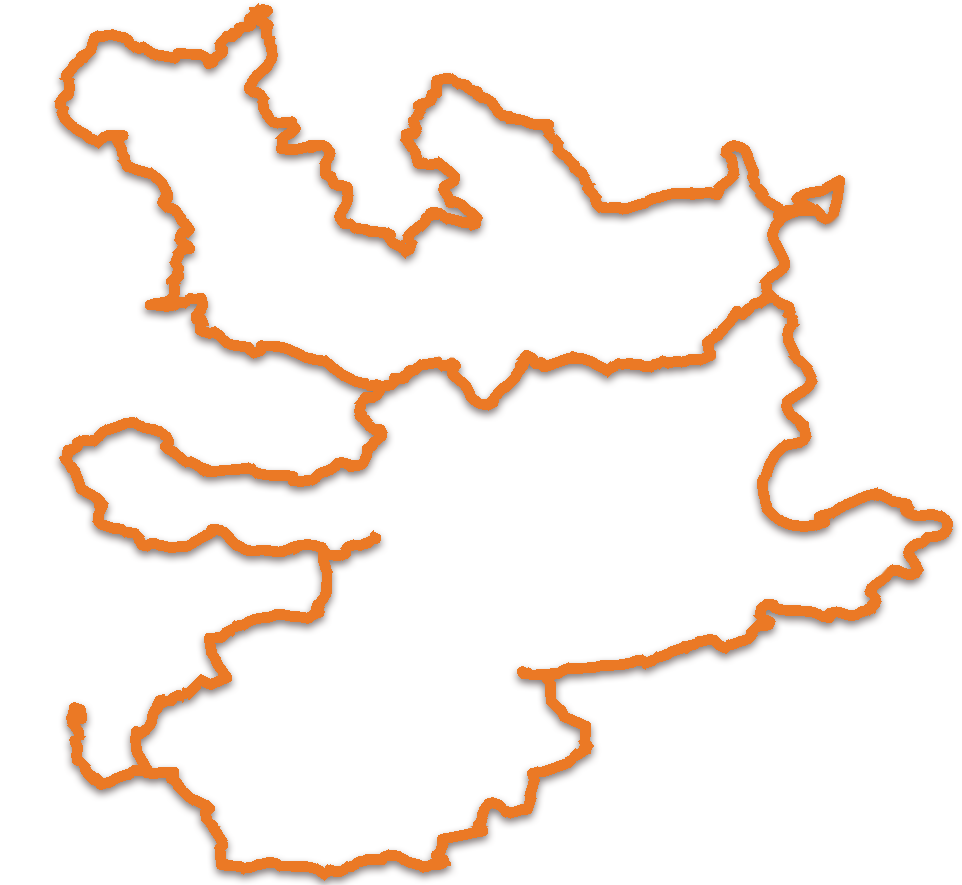

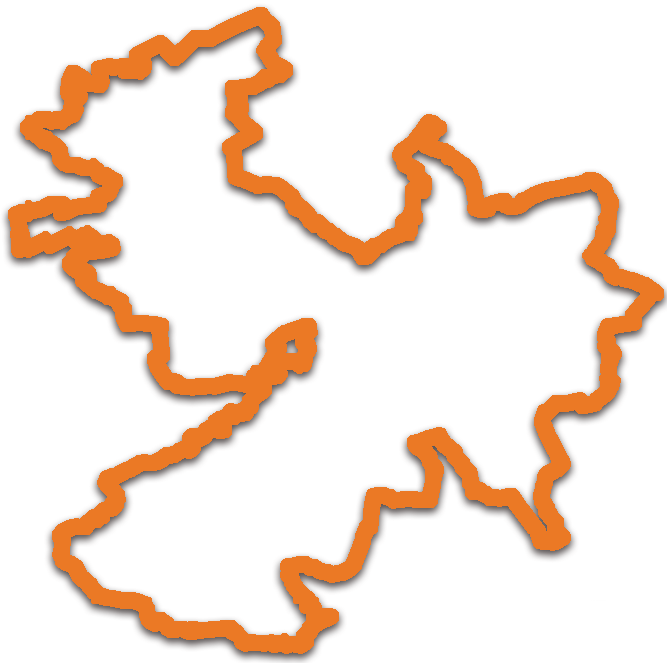

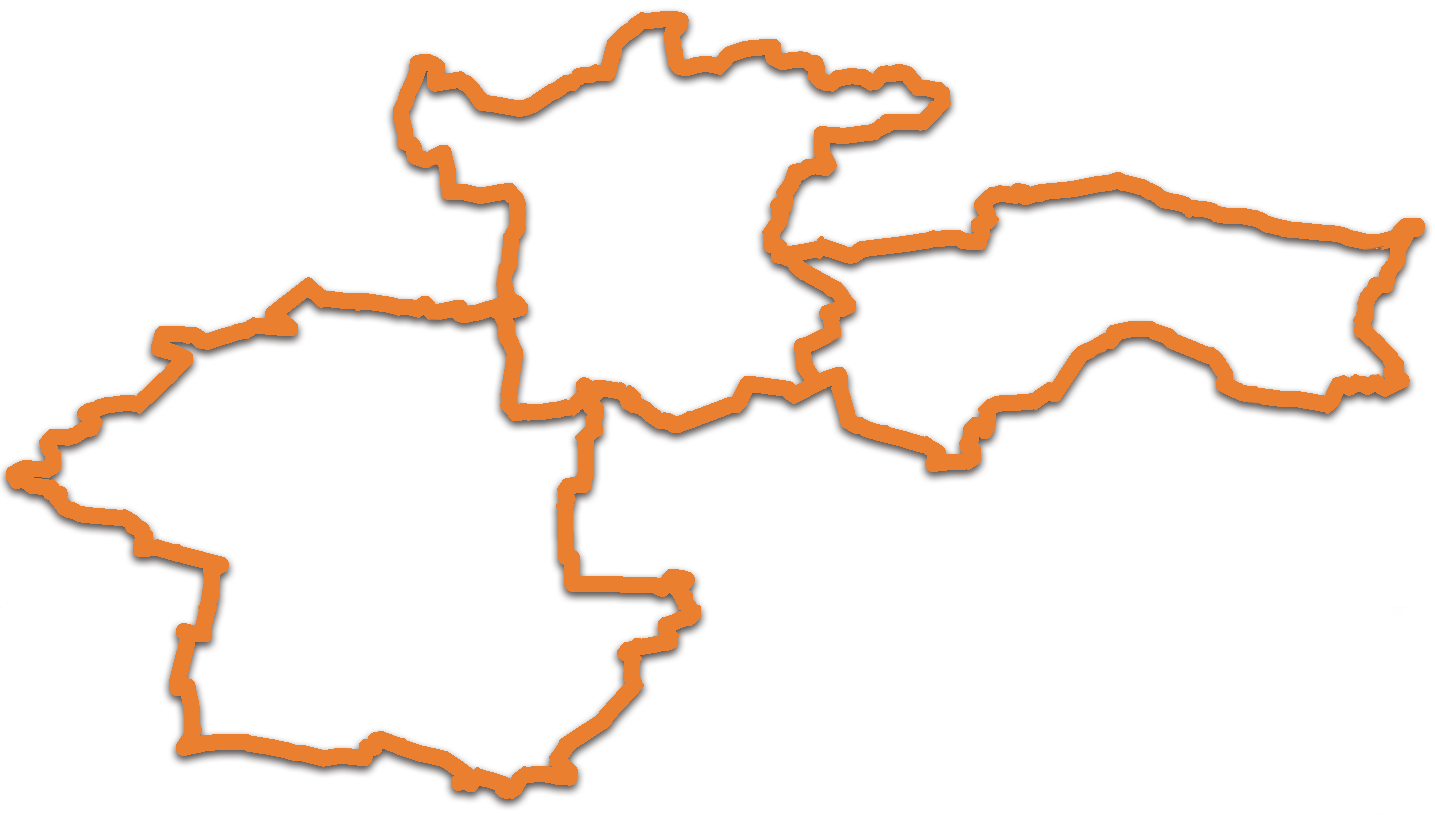

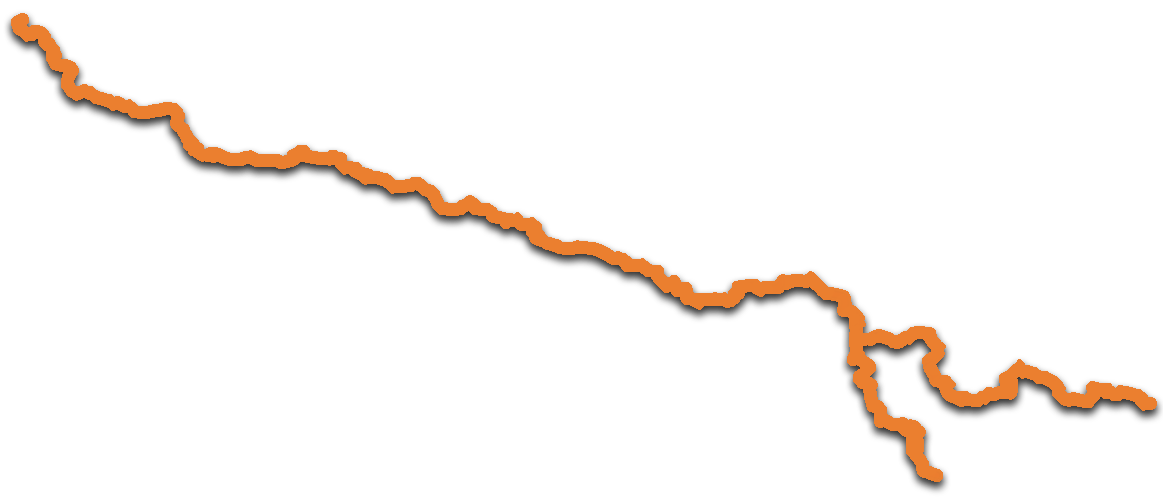

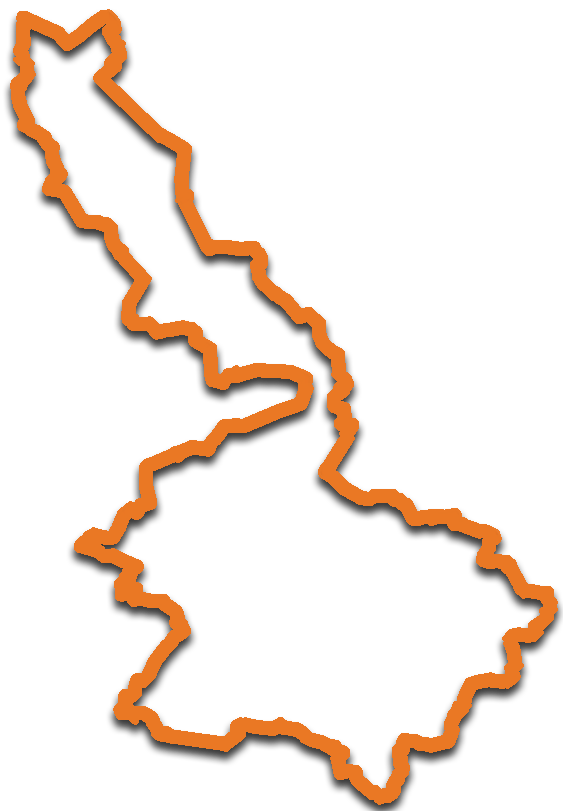

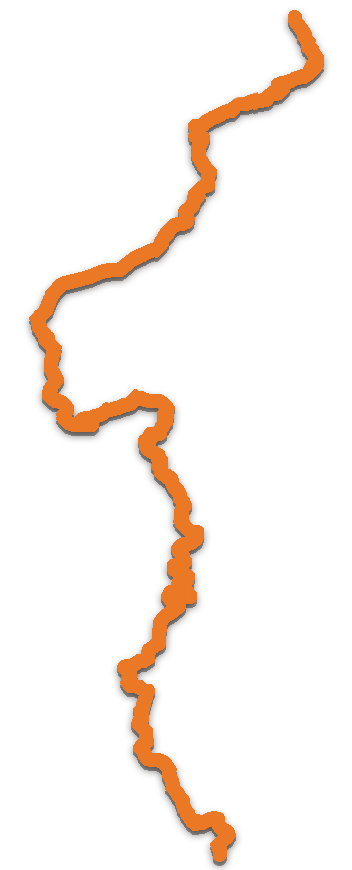

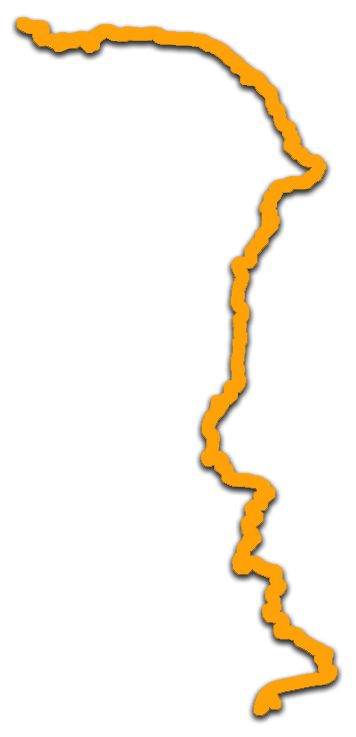

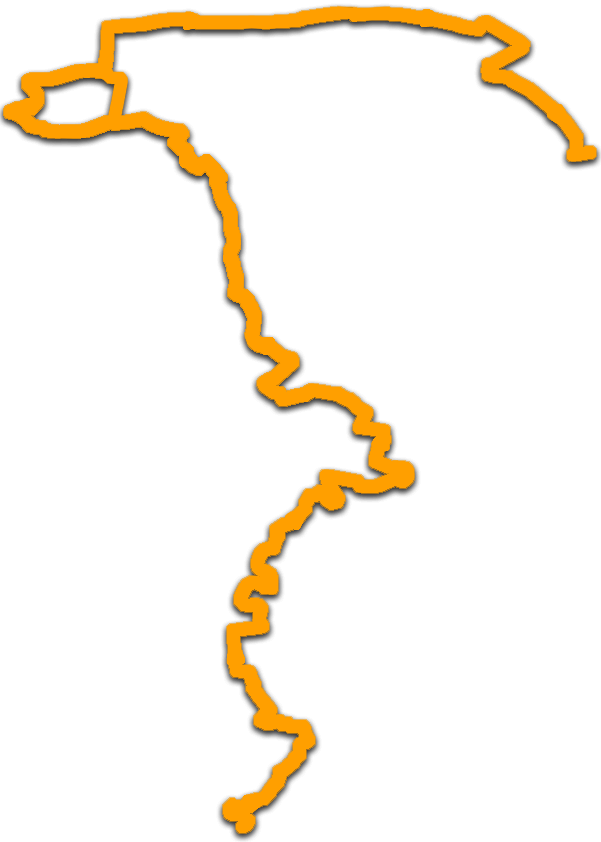

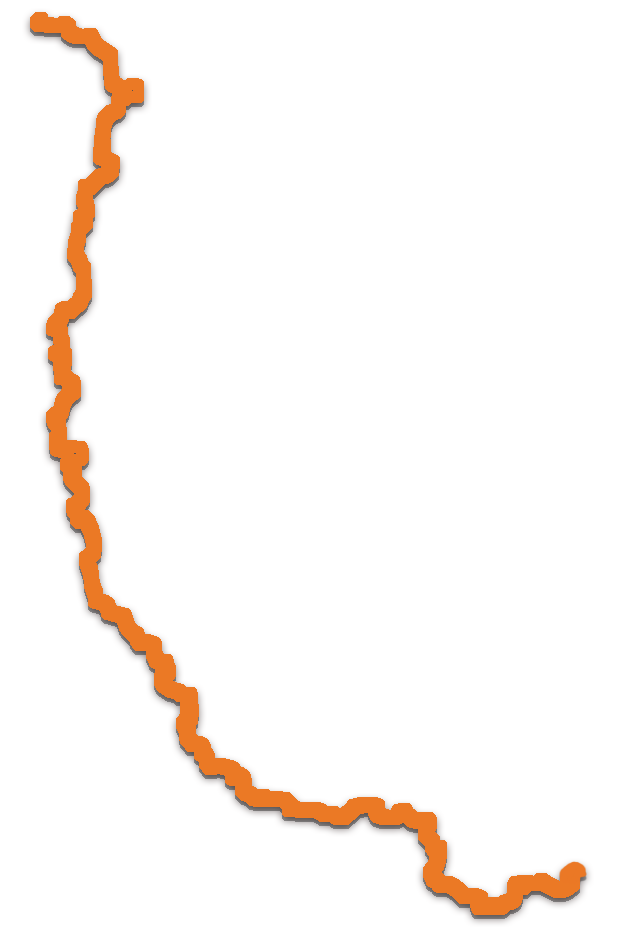

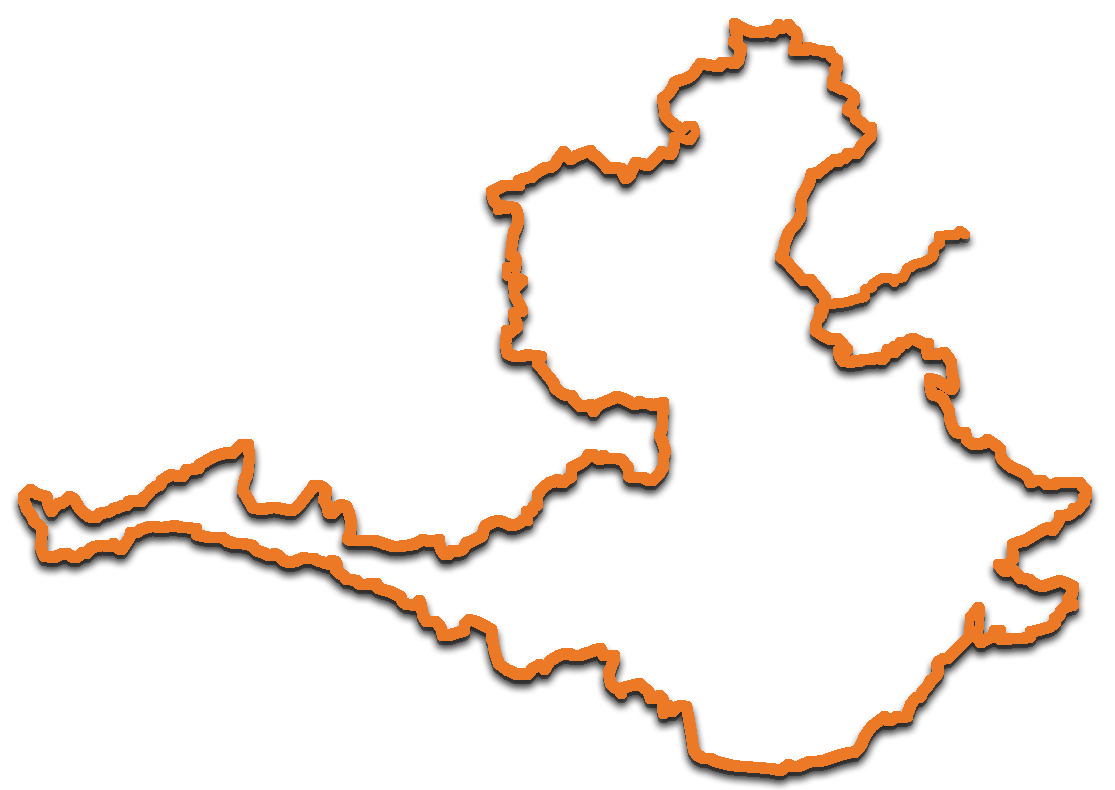

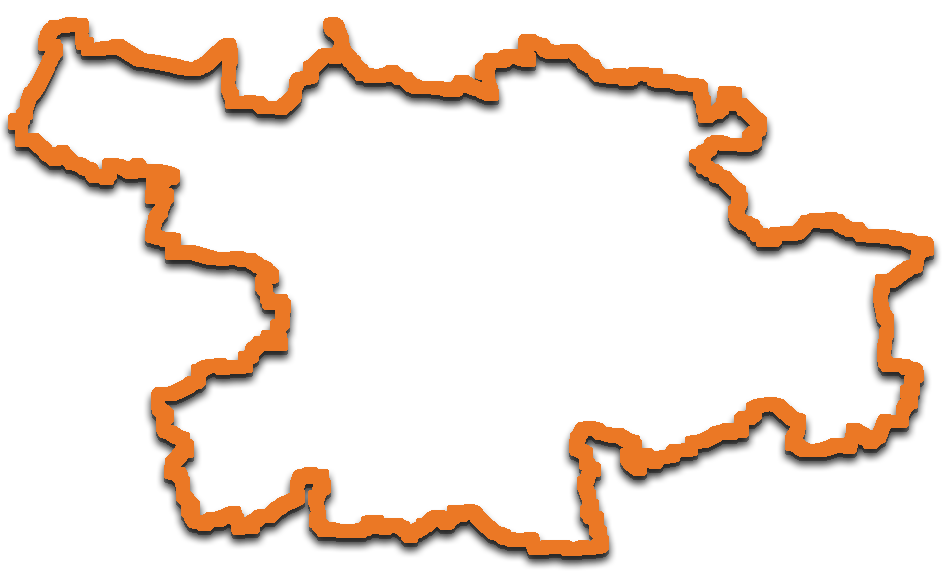

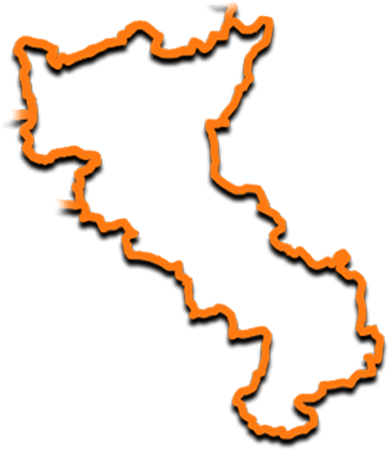

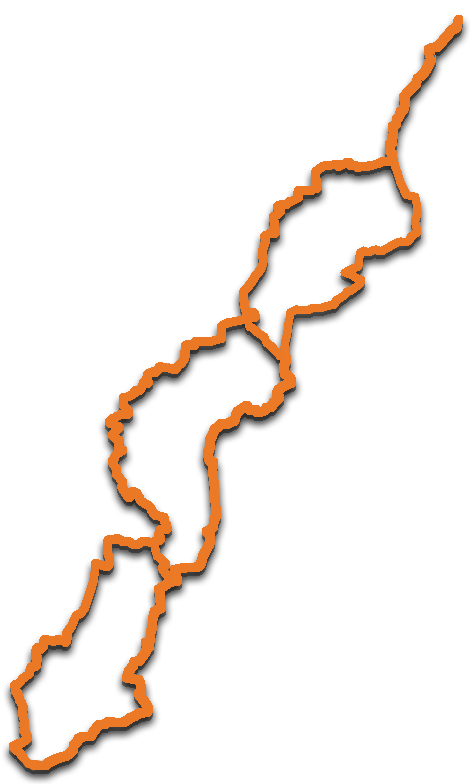

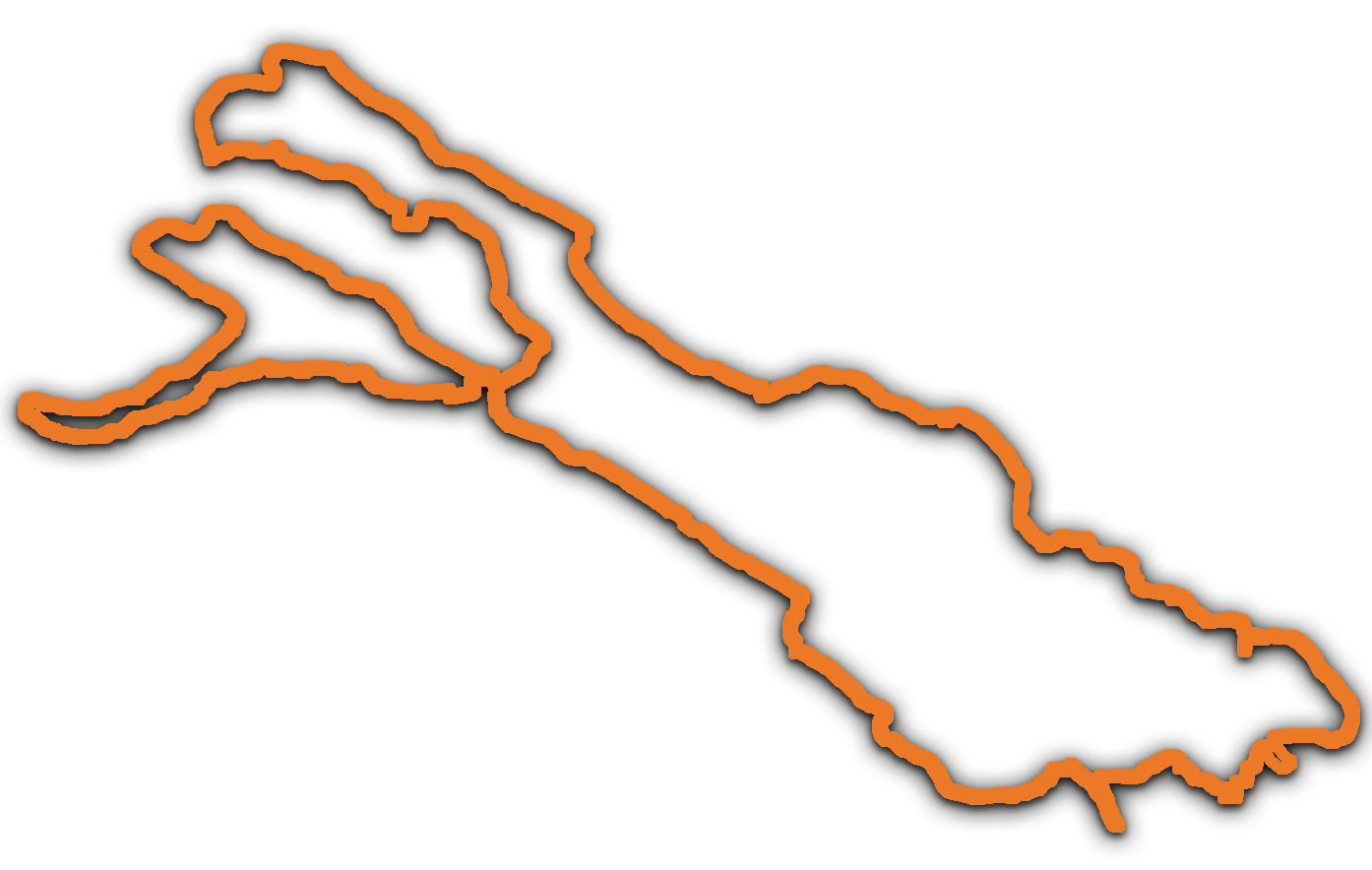

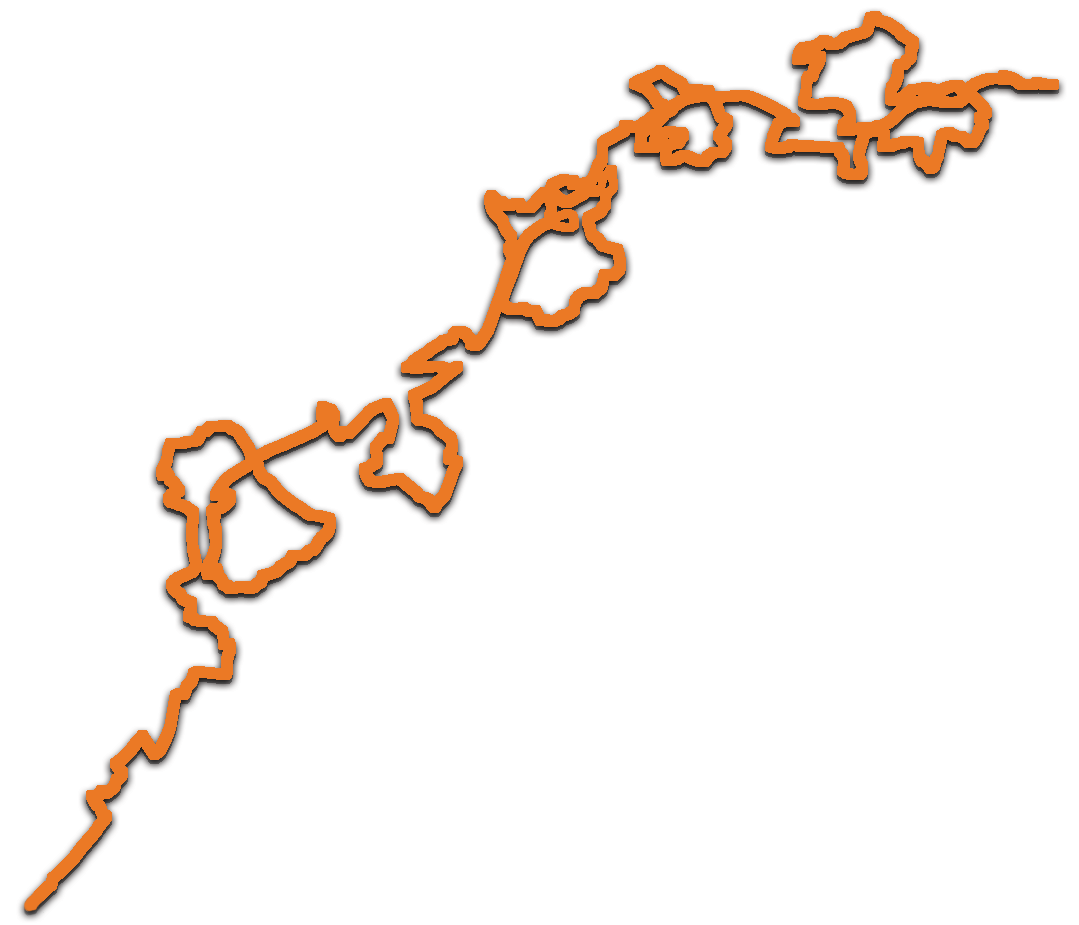

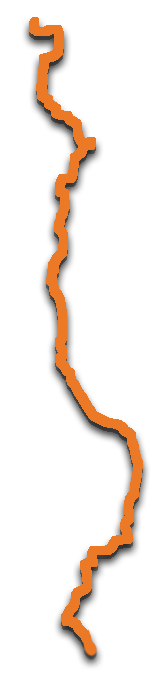

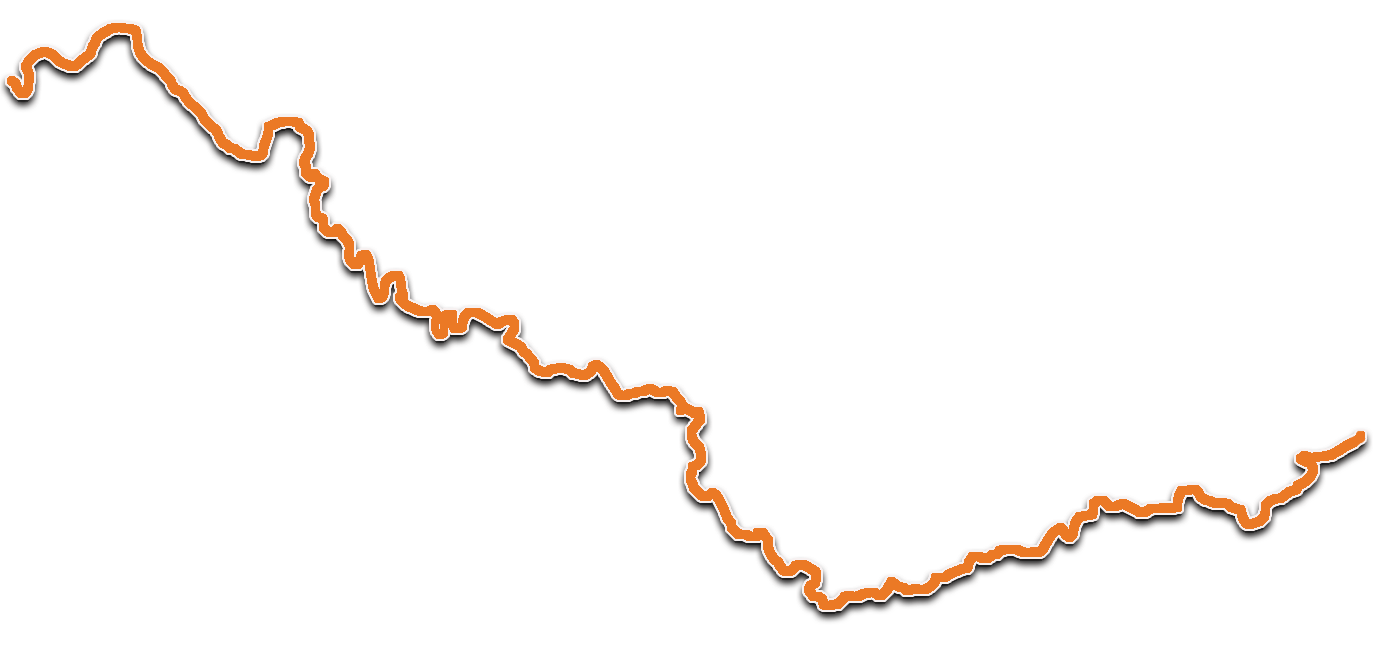

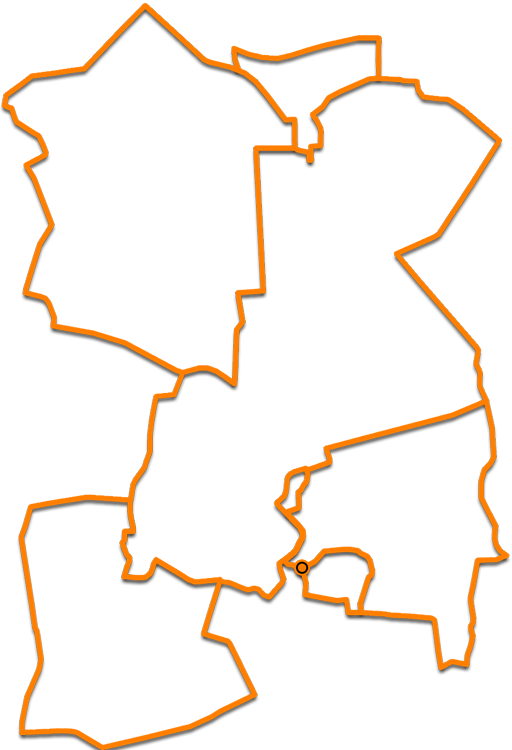

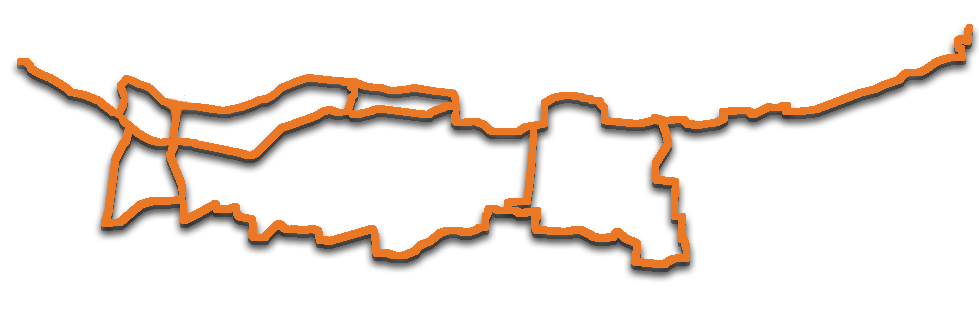

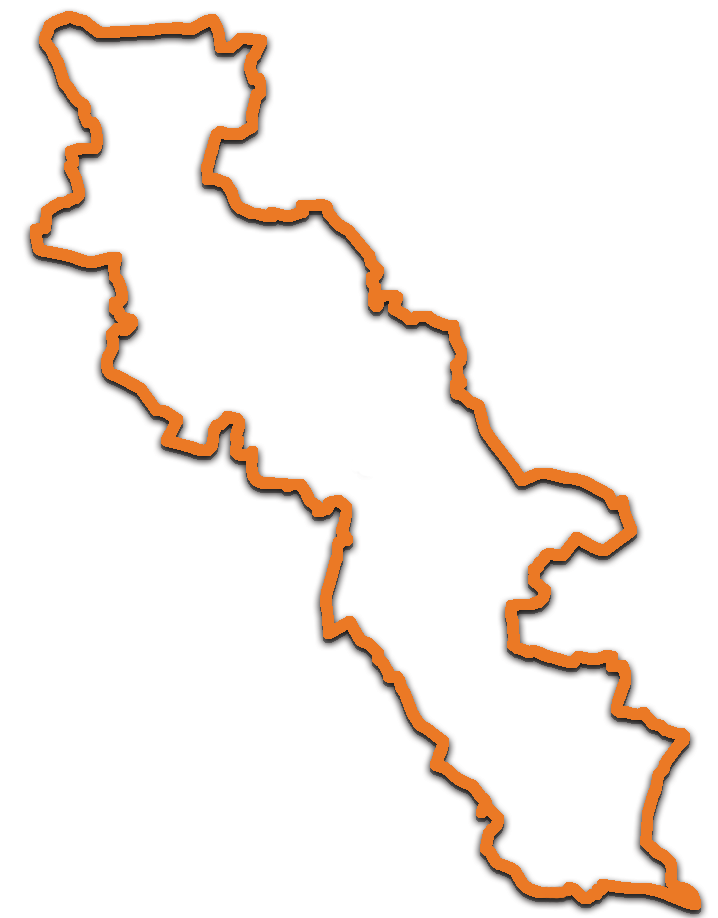

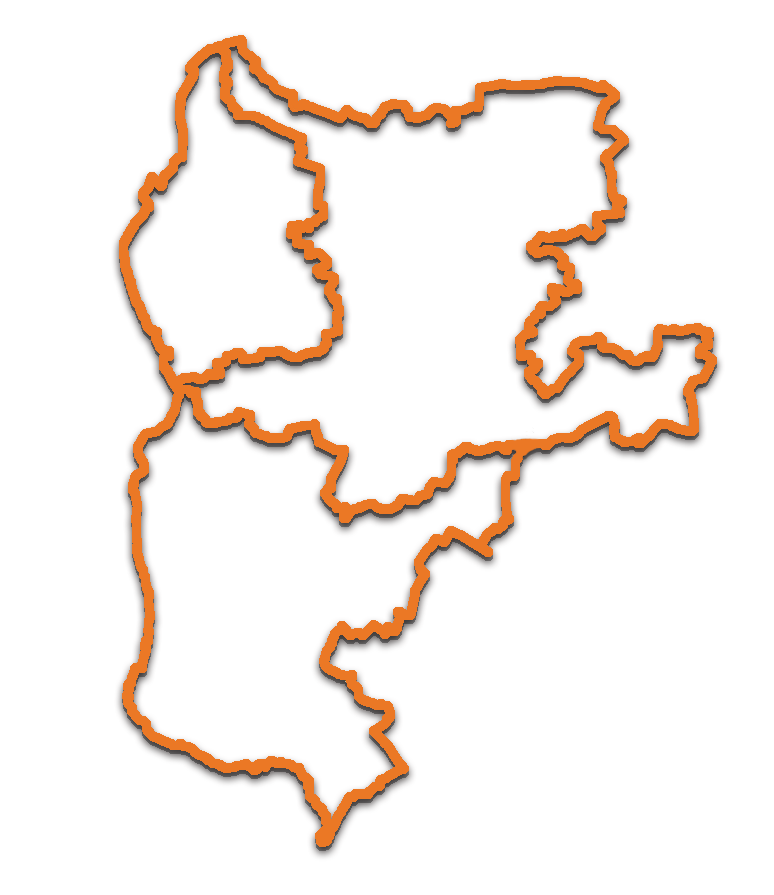

andesgartenschauen sind die kleinen Geschwister der großen Bundesgartenschauen. In Nordrhein-Westfalen finden seit 1970 in unregelmäßigen Abständen Landesgartenschauen statt. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, die Lebensqualität in den Städten zu verbessern und/oder regionalpolitische Entwicklungsziele zu verfolgen. Die 168 km lange LGS-Route verbindet als Radtour gleich sieben prachtvolle westfälische Parkanlagen, in denen einmal eine Landesgartenschau stattgefunden hat. Da jede Gartenschau unter einem anderen noch heute sichtbaren Motto stand, unterscheiden sich die kunstvoll angelegten Parks untereinander sehr stark. Jeder Park ist individuell und besonders. Blumen und Pflanzen sind aber der gemeinsame Nenner. So wird die Radtour im Sommer für Blumenliebhaber zum Genuss. Die Route beginnt im Zentrum Paderborns und verläuft über Bad Lippspringe (Ausrichter der LGS 2017) bis in den Stadtteil Schloß Neuhaus, wo im Schloss- und Auenpark 1994 die Landesgartenschau stattfand. Über den Gartenschaupark Rietberg (LGS 2008) geht es zum Flora-Westfalica-Park in Rheda-Wiedenbrück (LGS 1988), entlang der Werse zum Vier-Jahreszeiten-Park Oelde (LGS 2001) und über den Maximilianpark Hamm (LGS 1984) zum Seepark Lünen (LGS 1996).

Der Fernradweg endet schließlich in der Innenstadt von Lünen. Die Strecke ist in beiden Richtungen durch das Logo mit der stilisierten orange-roten Blume ausgeflaggt und wird von der Touristikzentrale Paderborner Land e. V. sowie vom Arbeitskreis LGS-Route betreut.

Charakteristik:

Die LandesGartenSchau-Route ist fast ausnahmslos flach und daher vom Schwierigkeitsgrad leicht. Nur zwischen Stromberg und Oelde gibt es mäßige Steigungen zu erklimmen. Gut die Hälfte der Strecke ist asphaltiert, der Rest besteht aus wasserabweisenden Schotter, der sehr gut mit dem Rad zu befahren ist. Meist führt die Wegstrecke über wenig befahrene Nebenstraßen und gut ausgebaute Feldwege und ist auch für Familien mit Kindern gut befahrbar.

Ortschaften entlang der Route

Paderborn / Bad Lippspringe / Delbrück / Rietberg / Rheda / Wiedenbrück / Oelde / Beckum / Wadersloh / Lippetal / Hamm / Bergkamen / Lünen

Paderborn

ie Universitätsstadt Paderborn ist das wirtschaftliche, kulturelle und geografische Zentrum des Paderborner Landes. In der ostwestfälischen, katholisch geprägten Großstadt prallen Geschichte und Gegenwart, Mittelalter und Hightech unmittelbar aufeinander. Paderborn entstand vor über 1200 Jahren. Nach der Unterwerfung der Sachsen ließ Karl der Große im Jahre 777 an den Quellen der Pader eine Pfalz und gleich daneben einen Dom erbauen. Hier traf er sich zwanzig Jahre später mit Papst Leo III., um seine Kaiserkrönung zu besprechen. Reste der alten Kaiserpfalz sind bis heute erhalten. Der mächtige romanisch-gotische Dom, der in seiner heutigen Form aus dem 13. Jahrhundert stammt, bestimmt die weitläufige und dennoch gemütliche Innenstadt. Das Schloss Neuhaus gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der Weserrenaissance und diente einst als Residenz für die Fürstbischöfe von Paderborn. Die Innenstadt hat unter den Bombenangriffen des Zweiten Weltkrieges stark gelitten. Es gelang dennoch, einige historische Gebäude wieder aufzubauen. So zählen das Alte Rathaus, das Gymnasium Theorianum und die Bartholomäuskapelle zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten Paderborns. Und natürlich gehört auch ein Abstecher zum Paderquellsees zum Pflichtprogramm eines jeden Besuchers. Die Stadt bietet ein breites Spektrum an interessanten Museen, darunter mehrere bedeutende Kunstausstellungen. Ein besonderes musealisches Highlight ist das Heinz Nixdorf MuseumsForum, das momentan größte Computermuseum der Welt.

Sehenswertes:

Stolz, mächtig und stadtprägend steht im Zentrum Paderborns der Hohe Dom St. Maria, St. Liborius und St. Kilian. Er ist die Bischofs- und Kathedralkirche des Erzbistums Paderborn.

Ein erstes Gotteshaus wurde bereits 776 durch Karl des Großen gleich neben dessen damaliger Königpfalz erbaut. Als Karl im Jahre 799 mit Papst Leo III. hier zusammentraf, wurde dabei nicht nur Karls Ernennung zum Kaiser beschlossen, sondern auch das Erzbistum Paderborn gegründet.

Der heutige Dom entstand im Wesentlichen im 13. Jahrhundert, wobei auch Teile des Vorgängerbaus aus dem 11. und 12. Jahrhundert integriert wurden. Die dreischiffige Halle ist über 100 Meter lang und besitzt zwei Querhäuser. Das Langhaus gilt in seiner Ausführung als prägend für die gesamte Region. In der Krypta werden die Gebeine des hl. Liborius aufbewahrt. Mit einer Länge von 32 Metern gehört sie zu den größten Krypten Deutschlands. Daneben befindet sich die 1935 neu errichtete Bischofsgruft. Auffällig ist der 93 Meter hohe, wuchtige Westturm, der von zwei kleineren Rundtürmen flankiert wird. Er überragt die gesamte Innenstadt Paderborns.

Der Sakralbau beherbergt eine Vielzahl wertvoller Einrichtungsgegenstände, darunter das Paradiesportal (vor 1240), die Kanzel (1736) und das Grabmahl des Fürstbischofs Dietrich IV. von Fürstenberg (1618). Zu den sehenswerten sakralen Kunstwerken gehört der gotische Hochaltar (15. Jhd.), die Doppelmadonna (um 1480), eine mittelalterliche Piéta (um 1380) sowie zwei Relieffriese.

Das im 16. Jahrhundert entstandene berühmte Drei-Hasen-Fenster befindet sich im Kreuzgang.

Als man 1964 bei Grabungen auf die Grundmauern der Kaiserpfalz Karls des Großen stieß, handelte sich dabei um eine archäologische Sensation. Die Grundmauern der Pfalzanlage stammten sowohl aus karolingischer als auch aus ottonischer Zeit. Von hier aus wurde einst Weltpolitik betrieben. Die Mauerreste waren so gut erhalten, dass man die historischen Bausubstanz für den rekonstruierten Wiederaufbau nutzte. So kann man heute sehr gut nachvollziehen, wie die originale Kaiserpfalz damals ausgesehen hat. Die Gebäude beherbergen heute ein Museum, in dem Funde aus dem frühen Mittelalter ausgestellt werden.

Die kleine Bartholomäuskapelle an der Kaiserpfalz gilt als bedeutende kunst- und baugeschichtliche Kostbarkeit. Sie wurde 1017 durch Bischof Meinwerk im byzantinischen angelehnten Stil erbaut und gilt als die älteste Hallenkirche Deutschlands. Das Gotteshaus mit dem von Säulen getragene Gewölbe ist bis heute nahezu unverändert erhalten.

Am Zusammenfluss von Lippe, Pader und Alme steht mit dem Schloss Neuhaus eines der bedeutendsten Bauwerke der Weserrenaissance. Die prachtvolle Vierflügelanlage wird von dreigeschossigen Rundtürmen flankiert. Eine Wassergräfte umgibt das Prunkhaus.

Bereits im 11. Jahrhundert hatten die Bischöfe von Paderborn an dieser Stelle ein ‚festes Haus‘ erbauen lassen. 1370 wurde Schloss Neuhaus zur bischöflichen Residenz und blieb dieses bis zum Reichsdeputationshauptabschluss im Jahre 1803. In der Folgezeit wurde das Schloss überwiegend militärisch genutzt, bis die damalige Gemeinde Schloss Neuhaus im Jahre 1957 die gesamte Schlossanlage übernahm, die darin eine Schule unterbrachte. Als Paderborn 1994 die Landesgartenschau ausrichtete, wurde um das Schloss der so genannte ‚Schloss- und Auenpark‘ angelegt, der auch heute noch im Sommer für Open-Air-Veranstaltungen genutzt wird. Das Renaissanceschloss wird heute häufig für Hochzeiten genutzt.

Fürstbischof Clemens August ließ im 18. Jahrhundert die Wirtschaftsgebäude im barocken Stil erneuern. So entstand zwischen 1729 und 1732 der große Marstall, in dem mehr als 100 Pferde Platz fanden.

Bis 1990 wurde das Gebäude noch durch eine britische Garnison genutzt. Nach einer umfassenden Sanierung ist im Marstall heute das Historische Museum untergebracht. Neben archäologischen Fundstücken, Dokumenten und Alltagsgegenständen aus der Geschichte des Stadtteils Schloß Neuhaus geht das Museum auch besonders auf die Fürstbischöfliche Residenz sowie auf die Garnisonsgeschichte des Ortes ein. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die umfangreiche Glas- und Keramiksammlung Nachtmann. Daneben finden auch häufig Sonderausstellungen statt.

Neben dem Kirchturm des Paderborner Domes befindet sich das Erzbischöfliche Diözesanmuseum. Es ist das älteste Museum dieser Art im deutschsprachigen Raum. Bereits 1853 wurde die umfangreiche Sammlung, die aus rund 8000 Werken sakraler Kunst besteht, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Ausstellung beschränkt sich allerdings auf rund 1000 Kunstwerke, die ständig ausgestellt werden. Als wertvollste Skulptur gilt eine Madonna aus der Mitte des 11. Jahrhunderts, die eine der ältesten Madonnendarstellungen in der abendländischen Kunst darstellt. Neben der ständigen Ausstellung werden im Museum auch regelmäßig Wechselausstellungen präsentiert.

Das alte Rathaus von Paderborn wurde zwischen 1613 und 1620 im Stil der Weser-Renaissance erbaut, wobei man die Bausubstanz des Vorgängergebäudes aus dem 15. Jahrhundert mit einbezog. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde das Rathaus zweimal umgebaut und vergrößert. Dabei entstanden der große Saal im Obergeschoss und das repräsentative Treppenhaus. Das große Ratsgebäude bot zwischenzeitlich auch Platz für das Zollamt, die Stadtwaage, die Polizei, die Feuerwehr, die Sparkasse und für ein Museum. Nachdem das historische Gebäude im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt worden war, richtete man es bis 1958 wieder vollständig her. Neben dem Dom gilt das Rathaus als Wahrzeichen der Stadt Paderborn.

Das Abdinghofkloster St. Peter und Paul wurde als Benediktinerabtei im Jahre 1015 gegründet. Mehrfach fiel es während des Mittelalters bei großen Stadtbränden dem Feuer zum Opfer. Letztmalig baute man es im 12. Jahrhundert wieder auf. Nach der Auflösung des Klosters im Zuge der Säkularisierung wurden die Gebäude zunächst als Kaserne genutzt. Später übernahm die evangelisch-lutherische Gemeinde das Gotteshaus als erste protestantische Kirche im ansonsten erzkatholischen Paderborn. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Kirche und die Konventgebäude stark in Mitleidenschaft gezogen. Bis 1952 erfolgte der Wiederaufbau der Abdinghofkirche, die auch heute noch als Hauptkirche der evangelischen Gemeinde Paderborn dient.

Das ehemalige Abdinghofkloster wurde im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört. Auf den historischen Fundamenten wurde dann die Städtische Galerie errichtet, die im Jahre 2001 durch einen modernen Anbau erweitert wurde. Die Galerie beherbergt eine umfangreiche Sammlung von graphischen und fotographischen Arbeiten aus dem 20. und 21. Jahrhundert, die in regelmäßig wechselnden Ausstellungen dem Publikum präsentiert werden.

Das Museum für sakrale Kunst zeigt die private Kollektion des Künstlers Bernd Cassau in seinem eigenen Haus. In jahrzehntelanger Sammelleidenschaft trug Cassau zahlreiche historische Kelche, Kreuze und Monstranzen zusammen, die durch eigene Werke ergänzt werden. Die würdevolle Ausstellung zeigt die bestechende Schönheit und die beeindruckende Vielfalt in der sakralen Kunst und bietet darüber hinaus einen Ort der Besinnung, der Stille und der Andacht.

Das ‚Theo‘, wie das Gymnasium in Paderborn umgangssprachlich heißt, wurde bereits 799 als Domschule gegründet und gehört damit zu den ältesten noch bestehenden Schulen Deutschlands. Es steht in unmittelbarer Nähe des Rathauses mitten in der Innenstadt. Das heutige Studiengebäude entstand zwischen 1612 und 1614 und diente bis zu 1.000 Schülern gleichzeitig als Lernort. Bedeutende Schulleiter waren der Mathematiker Reinherr von Paderborn (um 1140 – um1190) sowie der spätere Paderborner Bischof und Kardinal Thomas Oliver (um 1170 – 1227).

Paderborn bedeutet ‚Paderbrunnen‘, denn mitten in der Stadt entspringt das Flüsschen Pader. Die Quelle gehört zu den wasserreichsten in Deutschland, doch schon nach vier Kilometern mündet der Fluss bei Schloß Neuhaus in die Lippe. Obwohl diese an diesem Ort viel weniger Wasser führt, verliert die Pader bei dem Zusammenfluss ihren Namen. Damit gilt die Pader als der kürzeste Fluss Deutschlands.

Der Quellbereich der Pader besteht eigentlich aus 200 verschiedenen Einzelquellen, die rund 5000 Liter Wasser in der Sekunde ausschütten. Die Geländekante, aus der das Wasser austritt, lag anfänglich knapp außerhalb der befestigten Stadt Paderborn. Erst nach einer Erweiterung der Stadtmauer im 13. Jahrhundert wurde der Quellteich Teil der Innenstadt. Nachdem im Zweiten Weltkrieg weite Teile der Innenstadt zerstört wurden, legte man das Quellgebiet der Pader als Erholungsbereich neu an.

Das weltgrößte Computermuseum befindet sich in Paderborn und ist dem großen Sohn der Stadt, Heinz Nixdorf (1925 – 1986), gewidmet. Nixdorf war Computerpionier und Unternehmer. Er gilt als Wegbereiter der dezentralen Datenverarbeitung. Seine 1952 gegründete Computerfirma ging in der Nixdorf AG auf, die sich zum weltweit erfolgreich operierenden Elektronikkonzern entwickelte.

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum versteht sich als lebendiger musealer Veranstaltungsort. Hier wird die 5000jährige Geschichte der Informations- und Kommunikationstechnik beschrieben. Diese fand ihren Anfang in der ersten Schrift in Mesopotanien. Ausgehend von dieser Keilschrift folgt die Ausstellung der Entwicklung über den klassischen Buchdruck bis zu den Schreib- und Rechenmaschinen sowie den Registrierkassen der jüngeren Vergangenheit.

Aber hauptsächlich beschäftigt sich das Museum mit der Entwicklung des Computers. Themenschwerpunkte sind die Erfindung und der frühe Gebrauch durch Spezialisten, der Computer in Wirtschaft und Beruf und der Computer für Alle. Man wagt einen Ausblick in die globale digitale Zukunft, präsentiert eine Galerie der Computerpioniere und geht natürlich ausführlich auf das Leben und das Werk von Heinz Nixdorf ein.

Die erste Domschule wurde in Paderborn bereits 799 gegründet. Das Museum beschreibt als die über 1.200jährige Geschichte des Paderborner Schulwesens. Neben einem rekonstruiertem Klassenzimmer, das einen Eindruck vom Unterricht im Jahre 1900 vermittelt, beschäftigt sich das Museum mit der Entstehung des Schulbuches und beschreibt die Strafenvielfalt, dokumentiert alte Schulgebäude und stellt bekannte und bedeutende Lehrerpersönlichkeiten sowie berühmt gewordene Paderborner Schüler vor.

Das Adam-und-Eva-Haus stammt noch aus dem 16. Jahrhundert und gehört zu den schönsten erhaltenen Fachwerkshäusern Paderborns. Es beherbergt heute das Museum für Stadtgeschichte, das in seiner Sammlung sowohl frühgeschichtliche Funde als auch typische Gebrauchsgegenstände, Möbel und Dokumente aus der jüngeren Vergangenheit präsentiert. Die Sammlung wird komplettiert mit Gemälden und Graphiken regionaler Künstler.

Im Schlosspark von Schloss Neuhaus wurde 1825 eine Reithalle für die hier stationierte preußische Garnison erbaut. Es versprüht den reizvollen Charme eines historischen Biedermeiergebäudes und beherbergt heute eine Abteilung der Städtischen Galerie Paderborn. Hier werden regelmäßig wechselnde Ausstellungen mit Gemälden und Graphiken vornehmlich des 16. bis 20. Jahrhunderts gezeigt. Hinter der Szenerie: Der Dachdeckermord Im 17. Jahrhundert, als das prachtvolle Schloss Neuhaus als fürstliche Residenz für die Paderborner Bischöfe diente, wurden zum adligen Amüsement häufig Jagdgesellschaften gegeben. Als Bischof Ferdinand von Fürstenberg einmal zur Jagd einlud, nahm auch ein junger, offensichtlich unreifer Verwandter daran teil. Der junge Mann hatte an diesem Tage einfach kein Glück gehabt – er erlegte kein einziges Tier. Entsprechend frustriert und ungehalten traf er nach dem Halali wieder auf dem Wasserschloss ein. Da sah er einen Dachdecker, der seine Arbeit in luftiger Höhe kurz unterbrochen hatte, um den Einmarsch der zurückkehrenden Jagdgesellschaft zu beobachten. Aus seiner verärgerten Unzufriedenheit heraus zielte er kurzerhand auf den armen Handwerker, um allen Beteiligten zu beweisen, welch außergewöhnlich brillanter Schütze er doch eigentlich sei – er traf ihn tatsächlich tödlich! Als man den übermütigen Schützen verhaften wollte, entzog sich dieser auf seinem Pferd und floh im rasanten Galopp! Erst Jahre später, als er naiv glaubte, dass Gras über die Sache gewachsen war, kehrte er auf das Schloss zurück. Er nahm an, dass die Tötung eines niederen Burschen schon keine gravierende Bestrafung nach sich ziehen würde. Eine solche Kleinigkeit würde man ihm, der er ja schließlich ein höher geborener Verwandter des Bischofs war, schon nicht nachtragen – und schon gar nicht nach der nun vergangenen Zeit. Doch da irrte er sich gewaltig! Der Bischof ließ ihn festnehmen und er wurde zum Tode verurteilt. Nur wenig später wurde das Urteil auf der Wewelsburg vollstreckt. Noch heute erinnert eine liegende Steinfigur am Dachfirst des Westgiebels an den ermordeten Dachdecker.

Mehr als 120 Traktoren, davon gleich mehrere der legendäre Lanz-Bulldogs, sind im Deutschen Traktoren- und Modellauto-Museum zu bewundern. Die Ausstellung zeigt die motorisierte Entwicklung in der Landtechnik vom Dampfmaschinengerät der 1920er Jahre bis zu den Treckern der Nachkriegszeit. Daneben werden eine alte Tankstelle aus den 1920er Jahren sowie eine historische Schmiede präsentiert. Besonders beeindruckend ist die umfangreiche Sammlung von rund 10.000 Modellfahrzeugen, die PKW’s, LKW’s und – natürlich – Traktoren umfasst.

Ursprünglich diente die Grabeskirche in Jerusalem als Vorbild für die 1036 geweihte Busdorfkirche. Die beiden Rundtürme und der Westflügel blieben von diesem ersten Kirchenbau noch erhalten. Die dreischiffige Halle wurde erst Ende des 13. Jahrhunderts fertig gestellt. Kirchturm und Vorhalle stammen aus dem 17. Jahrhundert. Besondere Einrichtungsgegenstände sind ein hölzernes Kruzifix (um 1280), das Sakramentshäuschen und der Taufstein (beides Spätgotik) sowie eine Reihe von Epitaphien.

Die barocke Marktkirche wurde zwischen 1682 und 1692 als Jesuitenkirche St. Franz Xaver errichtet. Der Jesuitenorden war im späten 16. Jahrhundert nach Paderborn gekommen und hatte zunächst die Bartholomäuskirche und die später abgebrochene Johanniskirche genutzt. Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg stiftete dem Orden schließlich das neue Gotteshaus. Im Jahre 1773 jedoch wurde der Konvent aufgehoben und aus der Jesuitenkirche wurde eine katholische Pfarrkirche. Von der reichen barocken Innenausstattung sind leider nur die Kanzel und die hängende Madonna erhalten geblieben. Sie waren während des Zweiten Weltkrieges ausgelagert worden. Der Rest des Inventars ging verloren, als die Kirche bis auf die Außenmauern zerstört wurde. Bis 1958 dauerte der Wiederaufbau. Seit 2003 schmückt der rekonstruierte barocke Hochaltar wieder den Innenraum der Marktkirche.

Der Ursprung der alten Gaukirche St. Ulrich ist heute nicht mehr bekannt. Möglicherweise wurde sie im 9. Jahrhundert für Bischof Badurad erbaut, um einen von vom Volk getrennten Gottesdienst feiern zu können. Belege gibt es hierfür jedoch nicht. Im 12. Jahrhundert jedenfalls diente das Gotteshaus als Pfarrkirche für den Padergau – daher ihr Name. Vom Stil her wird eine Bauzeit um 1275 vermutet. Wahrscheinlich gab es auch bereits einen Vorgängerbau. Im Laufe der Geschichte gab es mehrere Umbauten an der Gaukirche. Die wesentlichsten Veränderungen wurden Mitte des 18. Jahrhunderts durchgeführt, als die hübsche barocke Fassade am Hauptportal entstand. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gotteshaus erheblich beschädigt. Beim Wiederaufbau erhielt der achteckige Kirchturm sein heutiges Zeltdach.

Radrouten die durch Paderborn führen:

LandesGartenSchauRoute

Römer-Lippe-Route

Kaiser-Route Aachen-Paderborn

Paderborner Land Route

Bad Lippspringe

ie Kurstadt liegt südlich des Teutoburger Waldes und an den Ausläufern des Eggegebirges an der Heidelandschaft der Senne. Hier herrscht ein ausgesprochen reizarmes Heilklima mit ausgeglichenen Feuchtigkeitswerten – so nennt sich Bad Lippspringe auch die ‚grüne Lunge Ostwestfalens‘. Bad Lippspringe ist seit 1982 ‚Staatlich anerkanntes Heilbad‘ und ‚Heilklimatischer Kurort‘. zusätzlich erhielt die Stadt 2005 das Prädikat “Premium Class“ zuerkannt. Gleich drei Kurgärten und der 240 ha große Kurwald laden zum Flanieren, Wandern und Verweilen ein. Berühmt geworden ist Bad Lippspringe durch seine verschiedenen Heilquellen, die die über 175-jährige Bad-Tradition begründeten. Zu ihnen zählen die Arminiusquelle, die Liboriusquelle und die 27,9°C warme Martinusquelle. Papst Pius X. war einst der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle. Die größte Quelle aber ist die der Lippe. Sie gehört zu den wasserreichsten Quellen Deutschlands. Der rechte Nebenfluss des Rheines beginnt hier seine 220 km lange Reise nach Westen. An der Lippequelle hielt Karl der Große im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen ab. In diesem Zusammenhang wurde der Ort erstmals urkundlich als ‚Lippiogyspringiae‘ erwähnt. Die Burg, von der heute nur noch eine Ruine im Kurpark erhalten blieb, entstammt vermutlich dem frühen 13. Jahrhundert. Um 1380 wurde die Stadtmauer um die Altstadt erbaut. Von ihr sind aber nur noch wenige Reste erhalten.

Im Jahr 2017 wird in Bad Lippspringe die Landesgartenschau stattfinden.

Sehenswertes:

Die Ruine der Lippspringer Burg ist eines der Wahrzeichen der Kurstadt und steht heute im Kurpark gleich neben der Lippequelle. Von der einst stolzen Wasserburg, die ursprünglich aus einer Kernburg und einer Vorburg bestand, ist bis auf die Reste des Amtshauses, eine Umfassungsmauer und den historischen Burgkeller nicht mehr viel erhalten. Dort, wo früher das Hauptgebäude stand, befindet sich heute das Kongresshaus. Die Burg Lippspringe wurde 1312 erstmals erwähnt. Damals befand sich das Gemäuer im Besitz des Paderborner Domkapitels und diente als Wohnsitz für Burgmannen, die als Ritter und adlige Ministeriale Verteidigungsaufgaben für die Burggrafen erfüllten. Die Burg wurde bei verschiedenen Fehden immer wieder belagert und beschädigt. Besonders stark wurde sie im Dreißigjährigen Krieg sowie im Siebenjährigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Burg schließlich endgültig aufgegeben. Die Mauern wurden weitgehend abgetragen und die Wassergräben zugeschüttet.

Die Ruine der Lippspringer Burg ist eines der Wahrzeichen der Kurstadt und steht heute im Kurpark gleich neben der Lippequelle. Von der einst stolzen Wasserburg, die ursprünglich aus einer Kernburg und einer Vorburg bestand, ist bis auf die Reste des Amtshauses, eine Umfassungsmauer und den historischen Burgkeller nicht mehr viel erhalten. Dort, wo früher das Hauptgebäude stand, befindet sich heute das Kongresshaus. Die Burg Lippspringe wurde 1312 erstmals erwähnt. Damals befand sich das Gemäuer im Besitz des Paderborner Domkapitels und diente als Wohnsitz für Burgmannen, die als Ritter und adlige Ministeriale Verteidigungsaufgaben für die Burggrafen erfüllten. Die Burg wurde bei verschiedenen Fehden immer wieder belagert und beschädigt. Besonders stark wurde sie im Dreißigjährigen Krieg sowie im Siebenjährigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Burg schließlich endgültig aufgegeben. Die Mauern wurden weitgehend abgetragen und die Wassergräben zugeschüttet.

Gleich neben der Burgruine im Kurpark von Bad Lippspringe befindet sich der Quellteich der Lippe, im Volksmund auch ‚Odins Auge‘ genannt. Denn glaubt man der Sage, so warf hier einst der germanische Gott Odin sein Auge in die trockene Einöde, um diese durch Wasser in eine blühende Landschaft zu verwandeln. Belegt dagegen ist, dass Karl der Große hier im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen abhielt. Mit einer Schüttung von 740 Litern in der Sekunde gehört die Lippequelle zu den größten Quellen Deutschlands. Von hier aus beginnt der 220 Kilometer lange Weg des Wasserlaufes, der schließlich bei Wesel mit der Mündung in den Rhein endet.

Gleich neben der Burgruine im Kurpark von Bad Lippspringe befindet sich der Quellteich der Lippe, im Volksmund auch ‚Odins Auge‘ genannt. Denn glaubt man der Sage, so warf hier einst der germanische Gott Odin sein Auge in die trockene Einöde, um diese durch Wasser in eine blühende Landschaft zu verwandeln. Belegt dagegen ist, dass Karl der Große hier im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen abhielt. Mit einer Schüttung von 740 Litern in der Sekunde gehört die Lippequelle zu den größten Quellen Deutschlands. Von hier aus beginnt der 220 Kilometer lange Weg des Wasserlaufes, der schließlich bei Wesel mit der Mündung in den Rhein endet.

Gerade einmal 25 Meter neben dem Lippequellteich befindet sich die Arminiusquelle. Die warme, rötliche Calcium-Sulfat-Hydrogen-Carbonat-Therme mit einer Temperatur von 20,5°C galt lange als Nebenquelle der Lippe, besitzt aber einen eigenständigen Wasserursprung.

Am Rande des Kurparks befindet sich das zweistöckige, denkmalgeschützte Prinzenpalais. Es war 1855 als Kurhaus erbaut worden, diente aber zunächst als Herberge dem Herzog von Nassau, der regelmäßig in die Senne zum Jagen kam. Im Zuge der Weltausstellung ‚Expo 2000‘ richtete man im Prinzenpalais das Informations- und Dokumentationszentrum ‚Naturschutz und Militär auf dem Truppenübungsplatz Senne‘ ein.

Am Rande des Kurparks befindet sich das zweistöckige, denkmalgeschützte Prinzenpalais. Es war 1855 als Kurhaus erbaut worden, diente aber zunächst als Herberge dem Herzog von Nassau, der regelmäßig in die Senne zum Jagen kam. Im Zuge der Weltausstellung ‚Expo 2000‘ richtete man im Prinzenpalais das Informations- und Dokumentationszentrum ‚Naturschutz und Militär auf dem Truppenübungsplatz Senne‘ ein.

Gleich neben der Kirche St. Martin befindet sich das Haus Hartmann. Es beherbergt neben einem Jugendtreff auch eine heimatkundliche Ausstellung. Das vom Heimatverein betriebene Museum beleuchtet die wechselvolle Geschichte der Stadt Bad Lippspringe. Die Schwerpunkte der Ausstellung gliedern sich in fünf Abschnitte: die Erdgeschichte, Siedlungen in der Steinzeit, das Leben im Mittelalter, die jüngere Geschichte sowie die Geschichte des Bades. Ein Modell zeigt das Rathaus von 1802 und eines die Stadt, so wie sie im Jahre 1600 ausgesehen hat.

In Bad Lippspringe gibt es gleich drei Kurparks. Der 6,2 ha große Arminuspark besitzt einen sehr alten Baumbestand und wurde 1840 in Anlehnung an Pläne des berühmten Landschaftsplaner Peter Josef Lenné angelegt. Im Zuge der ‚Expo 2000‘ wurde das Areal zu einem so genannten ‘Allergologischen Kommunikationspark‘ umgestaltet. Die Lippepromenade führt entlang des Lippequellteiches zur Burgruine. Gegenüber befindet sich die Arminiusquelle.

In Bad Lippspringe gibt es gleich drei Kurparks. Der 6,2 ha große Arminuspark besitzt einen sehr alten Baumbestand und wurde 1840 in Anlehnung an Pläne des berühmten Landschaftsplaner Peter Josef Lenné angelegt. Im Zuge der ‚Expo 2000‘ wurde das Areal zu einem so genannten ‘Allergologischen Kommunikationspark‘ umgestaltet. Die Lippepromenade führt entlang des Lippequellteiches zur Burgruine. Gegenüber befindet sich die Arminiusquelle.

Im Nordosten schließt sich direkt der 2,5 ha große Jordanpark an. In dem um 1900 angelegten waldartigen Park entspringt das kleine Flüsschen Jordan.

Im Gegensatz zum Arminiuspark und Jordanpark ist der nach Karl dem Großen benannte Kaiser-Karls-Park nicht frei zugänglich. Er wurde 1951 als Ersatzpark im Nordwesten der Stadt angelegt, da der Arminiuspark durch die britische Besatzungsmacht beschlagnahmt worden war. Ein besonderer Blickfang ist die große Wasserfontäne, die am Abend bunt angestrahlt wird. Der Park ist gärtnerisch sehr aufwändig mit farbigen Blumenrabatten, blühenden Büschen und Brunnenanlagen gestaltet. Besonders im Mai und Juni imponiert der Park, der als der Schönste der drei Kurparks gilt, mit seiner überbordenden Blütenpracht. Fahrräder sind im Kaiser-Karls-Park nicht gestattet.

Teile des Kurparkes und des angrenzenden Kurwaldes gehören zum Kernbereich der 2017 hier stattfindenden Landesgartenschau.

Die Liborius-Heilquelle wird durch ein neugotisches Brunnenhaus eingefasst. Die schmucke Trinkhalle entstand zwischen 1905 und 1910 und fällt durch die reich gegliederte Fensterfront auf. Durch das Glasdach wirkt der innere Saal mit seinen Säulen sehr hell. Über dem Wasserauswurf der Heilquelle steht eine Statue des hl. Liborius. Der Bischof von Le Mans lebte im 4. und 5. Jahrhundert. Seine Reliquien werden in Paderborn bewahrt, was zu der alten Städtefreundschaft zwischen Paderborn und Le Mans führte. Von Paderborn ging die weltweite Heiligenverehrung Liborius aus. Der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle war Papst Pius X. (1835 – 1914). Das Wappen prangt noch heute an der Front des Brunnenhauses.

Die Liborius-Heilquelle wird durch ein neugotisches Brunnenhaus eingefasst. Die schmucke Trinkhalle entstand zwischen 1905 und 1910 und fällt durch die reich gegliederte Fensterfront auf. Durch das Glasdach wirkt der innere Saal mit seinen Säulen sehr hell. Über dem Wasserauswurf der Heilquelle steht eine Statue des hl. Liborius. Der Bischof von Le Mans lebte im 4. und 5. Jahrhundert. Seine Reliquien werden in Paderborn bewahrt, was zu der alten Städtefreundschaft zwischen Paderborn und Le Mans führte. Von Paderborn ging die weltweite Heiligenverehrung Liborius aus. Der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle war Papst Pius X. (1835 – 1914). Das Wappen prangt noch heute an der Front des Brunnenhauses.

Der uralte Gutshof ist schon rund 1000 Jahre alt. Bereits im Jahre 1036 taucht er in einem alten Dokument auf. Das heutige Herrenhaus wurde um 1600 erbaut. Die Wirtschaftsgebäude entstanden vom frühen 17. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert. Das landwirtschaftliche Anwesen befindet sich auch heute im privaten Besitz und kann daher nicht besichtigt werden.

Radrouten die durch Bad Lippspringe führen:

LandesGartenSchauRoute

Römer-Lippe-Route

Paderborner Land Route

Delbrück

n der flachen Landschaft zwischen Lippe und Ems liegt Delbrück. Sie ist die zweitgrößte Stadt im Kreis Paderborn. Neben der Kernstadt besitzt Delbrück neun Stadtteile und wirbt daher mit dem Slogan ‚Zehn Orte – eine Stadt‘. Erste Siedlungsspuren lassen bereits auf eine Besiedlung vor 3000 Jahren schließen. In Anreppen befand sich einst ein römisches Versorgungslager, in dem kurzzeitig bis zu 6000 Soldaten stationiert waren. Delbrück selber wurde im 13. Jahrhundert erstmals erwähnt und besaß bereits im 15. Jahrhundert weitreichende politische und wirtschaftliche Freiheiten. Das Wahrzeichen ist der schiefe Turm der romanischen Kirche St. Johannes Baptist. Auffällig ist die erhaltene historische Ringbebauung um die zentrale Pfarrkirche. Die Stadt ist Namengeberin für das Delbrücker Land, einem Paradies für Radfahrer. Die platte Landschaft besitzt eine maximale Höhendifferenz von insgesamt nur 37 Metern und bietet zehn kleinere und mit der 33 km langen Spargelroute und dem 45 km langen Kapellenweg zwei längere Radtouren an.

Sehenswertes:

Der schiefe Kirchturm der katholischen Pfarrkirche Johannes Baptist ist das Wahrzeichen der Stadt Delbrück. Die hölzerne Turmspritze hat sich witterungsbedingt im Laufe der Jahrhunderte beträchtlich geneigt.

Das Gotteshaus entstand als massive Wehrkirche um 1180. Möglicherweise stand hier bereits ein Vorgängerbau an gleicher Stelle. 1340 erhielt der romanische Bau ein gotisches Schiff und einen gotischen Chor. Der Turmhelm entstand gegen 1400.

Die bedeutendsten Kirchenschätze stammen zumeist aus der Zeit des Barock, wie der Hochaltar, die Doppelmadonna und die Figur der hl. Agatha. Dagegen wurde die wertvolle Pietà bereits gegen 1400 erschaffen.

Auffällig ist die erhaltene historische Kirchenringbebauung um die zentrale Pfarrkirche. Die Fachwerkgebäude stammen alle aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Das Pfarrhaus wurde 1716 nach Pläne des berühmten Barockbaumeisters Johann Conrad Schlaun (1695 – 1773) erbaut. Das Fachwerkgebäude mit dem Mansardendach befindet sich knapp außerhalb der Kirchringbebauung.

Am Kirchplatz, mitten im Städtchen Delbrück, steht das Heimathaus. Der hiesige Heimatverein zeigt in zwei Räumen Gegenstände und Dokumente aus der Geschichte Delbrücks, darunter historische Trachten und alte Fahnen. Außerdem unterhält der Karnevalsverein ‚Eintracht‘ hier im Gebäude ein eigenes Museumsstübchen und auch die ‚Johannes-Schützenbruderschaft‘ zeigt in seinem Schützenzimmer eine kleine Ausstellung.

Im oberen Stockwerk des Feuerwehr-Gerätehauses im Stadtteil Ostenland hat der Heimatverein ein kleines Museum eingerichtet. Neben geologischen Fundstücken werden in der Ausstellung heimatkundliche Gegenstände, Trachten und Dokumente aus der Geschichte der ehemals selbstständigen Gemeinde Ostenlands präsentiert. Das Museum kann nur auf vorherige Anfrage besichtigt werden.

Die romanische Gewölbebasilika in Boke stammt vermutlich aus dem 12. Jahrhundert. Sie beherbergt die Reliquien des hl. Landelin von Crespin, dem auch die Kirche geweiht ist. Landelin von Crespin lebte im 7. Jahrhundert und war Klostergründer und Abt im Hennegau. Wahrscheinlich stand zuvor an der Position der heutigen Kirche bereits zuvor ein Vorgängerbau. Im Inneren der Bruchsteinkirche wurden in den 1960er Jahren Fresken freigelegt, die noch aus romanischer Zeit stammen. Zu der Ausstattung gehört ein Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, eine Pietà (um 1430), ein Sandsteinrelief (um 1560), eine Doppelmadonna (um 1700) und die barocke Orgel. Die älteste Glocke wurde im Jahre 1669 gegossen.

Der auch kurz ‚Boker Kanal‘ genannte Wasserlauf ist ein 1853 fertig gestellter künstlicher Bewässerungskanal. Er gilt als wichtiges Kulturdenkmal Ostwestfalen und führt über 32 Kilometer von Schloß Neuhaus durch die Boker Heide bis auf die Höhe von Lippstadt. Dabei verläuft er parallel zur Lippe, die den Kanal auch mit Wasser versorgt. 16 immer noch funktionsfähige Wehre regulieren den Wasserstand des Kanals. Drei Überführungen leiten den Wasserweg über natürliche Flussläufe. Ziel beim Bau des Kanals war, die sandig-karge und trockene Heidelandschaft für die Landwirtschaft zu kultivieren. Die historischen Wasser-Entnahmerechte besitzen auch heute noch ihre Gültigkeit, obwohl der Boker-Heide-Kanal inzwischen fast nur noch der Grundwasserregulierung dient.

Direkt am südlichen Ufer der heutigen Lippe bei Anreppen befand sich einst ein 23 ha großes Römerlager. Es beschrieb die Form eines unregelmäßigen Längsovals und wurde 1968 wiederentdeckt. Eine Holz-Erde-Mauer diente der Befestigung. Zusätzlich wurde das Lager von Gräben gesichert. Man nimmt an, dass es sich bei dem Lager um eine Versorgungsbasis handelte, denn neben dem Kommandohaus, einigen repräsentativen Wohngebäuden, einer Therme und den Mannschaftsunterkünften konnten ungewöhnlich viele Vorratsspeicher nachgewiesen werden.

Vermutlich war das Lager Anreppen nicht sehr lange in Betrieb. Es wurde römischen Quellen zufolge im Jahre 4 n. Chr. erbaut, wobei wohl bereits zuvor an gleicher Stelle eine militärische Anlage bestand. Wahrscheinlich wurde das Lager bereits im Jahre 9 n. Chr. nach der vernichtenden Niederlage der Römer gegen die Germanen in der Varusschlacht wieder aufgegeben. Zwischenzeitlich waren hier rund 6000 Soldaten stationiert.

Ein archäologischer Lehrpfad führt von der Informationshütte aus zu den ehemaligen Bauten des Römerlagers.

Die vermutlich aus fränkisch-sächsischer Zeit stammende mittelalterliche Wallanlage wurde 1867 bei Grabungen wiederentdeckt. Die Fliehburg besaß einen rechteckigen Grundriss von 65 x 90 m und hatte im Westen einen durch einen Graben geschützten Zugang.

Auf einer Fläche von 8 ha werden im privat geführten Tierpark Nadermann in modernen Tiergehegen rund 650 Tiere aus allen Erdteilen präsentiert, darunter verschiedene Raubtierarten, wie Löwen, Jaguare, Geparde und Ozelote, und Kamelarten, wie Dromedare und Trampeltiere. Innerhalb des Zoos stellt ein Kamel-Museum das Leben und die Lebensräume dieser gemütlichen Tiergattung näher vor. Sehr beliebt bei den Kindern ist der Streichelzoo und die verschiedenen Fahrgeschäfte, die den aufregenden Zoobesuch abrunden.

Das Gastliche Dorf besteht aus mehreren Bauernhöfen aus dem 16. und 18. Jahrhundert. Sie wurden an ihren ursprünglichen Standorten abgebaut und hier wieder originalgetreu wiederhergestellt, wo sie gemeinsam mit einem Backhaus und einer Hirtenkapelle ein bemerkenswertes Ensemble darstellen. Das Gelände besitzt einen hübschen Bauerngarten und lädt sowohl zu einem kleinen Rundgang als auch zum Verweilen in einer Kaffeestube oder im Biergarten ein.

Die romanische Gewölbebasilika wurde vermutlich im 12. Jahrhundert als Nachfolgekirche eines älteren Gotteshauses erbaut. Im späten 19. Jahrhundert wurde die Bruchsteinkirche um ein Querhaus und einen Chor mit Apsis erweitert. Bei Renovierungen in den 1960er Jahren entdeckte man im Bereich des Südportals Wand- und Gewölbemalereien, von denen sich allerdings nur Fragmente erhalten hatten. Zu der Ausstattung gehört ein romanischer Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, eine Pietà (um 1430), ein Sandsteinrelief, das Jesu im Grab darstellt (um 1560), eine Doppelmadonna mit Strahlenkranz (um 1700) sowie eine barocke Orgel.

Im südlichen Querhaus werden in einem goldenen Schrein die Reliquien des hl. Landelinius bewahrt.

Radrouten die durch Delbrück führen:

EmsRadweg

Römer-Lippe-Route

LandesGartenSchauRoute

Paderborner Land Route

Rietberg

er staatlich anerkannte Erholungsort liegt am Oberlauf der Ems. Aufgrund seiner sieben Stadtteile wählte man den Slogan ‚Siebenmal sympathisch‘. Die ‚Stadt der schönen Giebel‘ besitzt einen wunderschönen historischen Stadtkern mit zahlreichen liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern. Das Wahrzeichen der Stadt ist das mitten im Zentrum stehende Rathaus. Rietberg war einst Landeshauptstadt und Grafschaftsresidenz. Der bekannteste Landesvater war Fürst Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg (1711 – 1794), gleichzeitig Staatskanzler der österreichischen Kaiserin Maria Theresia und Gründer des österreichischen Staatsrats. Im Jahre 2008 hatte Rietberg die Landesgartenschau ausgerichtet. Der Gartenschaupark mit der größten spielbaren Freiluftorgel Europas, einem Hochseilgarten und mehreren Spiellandschaften ist auch heute noch ein beliebter Ausflugsort. Ein berühmter Sohn der Stadt ist der Künstler und Kunsthistoriker Wilfried Koch. Ihm sind die Ausstellung im Kunsthaus sowie ein Skulpturengarten gewidmet. Mit den Rietberger Emsniederungen, dem Emssee und den Rietberger Fischteichen befinden sich gleich mehrere bedeutende Naturschutzgebiete auf dem Gemeindegebiet, in denen viele bedrohte Vogelarten ihr Zuhause gefunden haben.

Für Radler ist die ländliche Umgebung Rietbergs ein Paradies. Mehrere Rundtouren, die jeweils am Rathaus beginnen, führen in das grüne Umland der beschaulichen Stadt.

Sehenswertes:

Der 1929 in Duisburg geborene Künstler Wilfried Koch lebt seit 1971 in Rietberg. Zu seinem Werk gehören über 1000 Portraits, zahlreiche Zeichnungen, Gemälde und Bronzeskulpturen. Als Kunsthistoriker erwarb er sich einen bedeutenden Ruf. Seine Bücher über Baustilkunde gelten als Standartwerke für Architekten und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Darüber hinaus machte er sich auch als professioneller konzertanter Flötist einen Namen. In einem schmucken Ackerbürgerhaus aus dem Jahre 1767 wird das malerische und zeichnerische Werk Kochs in wechselnden Ausstellungen gezeigt. In dem Museum finden auch kleinere Veranstaltungen, wie Vorträge, Lesungen und Konzerte statt.

2007 erwarb die Stadt Rietberg den Klostergarten des ehemaligen Franziskanerklosters und richtete dort einen Skulpturenpark mit Werken des ortsansässigen Künstler Wilfried Koch ein. Noch bis 1975 hatte dieser den Franziskanermönchen gedient und fiel danach in einen Dornröschenschlaf. Heute stehen hier 11 Bronzeskulpturen von Koch. 8 weitere seiner Plastiken stehen im Garten des nicht weit entfernten Kunsthauses. Der 1929 geborene Künstler Willfried Koch lebt seit 1971 in Rietberg. Zu seinem Werk gehören über 1000 Portraits, zahlreiche Zeichnungen und Gemälde. Seit 1982 betätigt er sich verstärkt auch als Bildhauer. Als Kunsthistoriker erwarb er sich einen bedeutenden Ruf. Seine Bücher über Baustilkunde gelten als Standartwerke für Architekten und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt und besitzen eine Gesamtauflage von über 1 Million Exemplaren. Wilfried Koch ist Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste.

Im Jahre 2008 fand in Rietberg die Landesgartenschau statt. In einem 40 ha großen Park entstand ein Blumen-, Blüten-und Gartenparadies mit Themengärten, Mitmachelementen, Spiellandschaften und Spielplätzen für Kinder, einem Hochseilklettergarten, einem Fitnessparcours und zwei Veranstaltungsstätten. Hier steht die größte spielbare Freiluftorgel Europas und zwei Seen bieten mediterrane Strandatmosphäre. Das Areal zieht sich vom Süden der Stadt zum historischen Stadtkern und entlang der Rietberger Emsniederung bis nach Neuenkirchen.

2011 wurde der Klimapark Rietberg eröffnet. Das Informations- und Technologiezentrum bietet interessante Informationen zum Thema Klimaschutz, Klimawandel und Klimaanpassung.

Fahrräder dürfen leider nicht auf das Gelände.

Das Wahrzeichen der Stadt ist das Rathaus. Es steht mitten in der historischen Altstadt und wurde 1805 als zweistöckiges Fachwerkgebäude erbaut. Der markante geschlossene Treppenaufgang wurde 1915 ergänzt. Das baufällige Gebäude wurde allerdings 1977 abgetragen und danach in ursprünglicher Form wiederaufgebaut.

Das Langhaus der dreischiffigen Hallenkirche ist noch gar nicht so alt. Es entstand erst 1896 im neugotischen Stil. Dagegen blieben der mittelalterliche Westturm sowie der Chor noch vom Vorgängerbau erhalten. Sehenswerte Einrichtungsgegenstände in der katholischen Pfarrkirche sind der ehemalige Hochaltar und die Figuren Maria und Johannes (um 1720), die Kanzel aus dem frühen 18. Jahrhundert und der Taufstein von 1515.

Das um 1626 erbaute Fachwerkgebäude diente ursprünglich als Hofbeamtenhaus. Hier erblickte der bekannte Barockbaumeister Franz Christoph Nagel (1699 – 1764) das Licht des Lebens. Später diente das stattliche Gebäude als Brauerei, Gasthof und Posthalterei, ehe es 1903 zur evangelischen Kirche umgebaut wurde.

In einem hübschen Ackerbürgerhaus in der Altstadt von Rietberg befindet sich heute das Heimathaus. Das Fachwerk-Dielenhaus, in dem die originale Raumaufteilung noch erhalten geblieben ist, besitzt zur Straße hin eine für die Stadt typische Utlucht. Eine Utlucht (auch Auslucht) ist ein bis zum Boden reichender Erker an der Gebäudefront. Das Heimatmuseum präsentiert eine umfangreiche Vogelsammlung sowie typische Beispiele der westfälisch-ländlichen Wohnkultur im 19. Jahrhundert. Das historische Gebäude wird teilweise noch als privates Wohnhaus mitbenutzt.

Noch bis zum Jahre 1979 waren die Klostergebäude mitsamt der Kirche St. Katherina durch die Franziskaner genutzt worden. Die Klosterkirche wurde zwischen 1618 und 1629 auf dem Platz einer alten Burg im gotischen Stil erbaut und 1725 noch einmal erweitert. In der Krypta sind die Mitglieder des Grafenhauses Kaunitz – Rietberg beigesetzt. Sehenswert sind der Hochaltar von 1629 sowie die für Franziskanerkirchen typischen Seitenaltäre. Der Großteil des Inventars, wie der kunstvolle Orgelprospekt und das barocke Chorgestühl stammt aus dem 18. Jahrhundert. Auch der außerhalb der Kirche befindliche Kreuzgang stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert, ist aber heute durch eine Trennmauer unterbrochen. Die Klostergebäude werden gegenwärtig durch das Jugendwerk der katholischen Kirche genutzt, die ehemalige Klosterkirche dient der katholische Gemeinde als Gotteshaus.

Die stolze Dreiflügelanlage wurde 1743 als Lateinschule errichtet. Das Gebäude ist eines der ältesten und hübschesten Häuser der Stadt Rietberg. Nach einer grundlegenden Sanierung wird es heute als Bibliothek genutzt.

Das Herrschaftliche Haus entstand zwischen 1744 und 1746 als zweistöckige Dreiflügelanlage im barocken Stil. Das stattliche gelb verputzte Gebäude diente als Sitz der gräflichen Regierung und als Wohnstätte für den höchsten Verwaltungsbeamten der Grafschaft. Im Vorgängergebäude hatte sich die gräfliche Münzprägestätte befunden, denn Rietberg war vor 400 Jahren das Münzrecht verliehen worden.

An der Auffahrt des inzwischen abgetragenen Schlosses entstand zwischen 1747 und 1753 die Johanneskapelle. Das gräflich gestiftete weißverputzte Gotteshaus gehört zu den bedeutendsten spätbarocken Zentralbauten Westfalens. Der Brückenheilige St. Johannes von Nepomuk, dem die Kapelle 1748 geweiht wurde, wird seit dem 18. Jahrhundert auch als Patron der Grafschaft Rietberg verehrt.

Das Rietberger Drostenhaus entstand um 1640. Das hübsche Fachwerkhaus wurde aber seitdem mehrfach verändert, erweitert und erneuert. Die letzte umfangreiche Renovierung hatte 1951 stattgefunden. Doch Anfang des Jahrtausends war das einst stolze Patriziergebäude stark heruntergekommen und musste daher erneut von Grund auf renoviert werden. Nachdem die rund 1.700 m² große Gartenfläche im Jahre 2008 nach barocken Vorbildern wieder neu angelegt worden war, wurde ein Jahr später auch das Drostenhaus wieder bezugsfertig. Der Drostengarten ist öffentlich zugänglich. Das historische Gebäude wurde im Laufe seiner Geschichte von zwei Drosten sowie mehreren hochrangigen Beamten bewohnt.

Das Bibeldorf der evangelischen Kirchengemeinde versteht sich als pädagogischer und erlebnisorientierter Lernort. Hier soll der Besucher die Welt der Bibel und das alltägliche Leben zur Zeit der Bibelentstehung hautnah selber erfahren. Das Bibeldorf mit seinem Freilichtmuseum zählt alljährlich über 10.000 Gäste.

In einem 1845 errichteten schmucken Fachwerkhaus im Rietberger Stadtteil Mastholt ist seit 1990 ein kleines Heimatmuseum eingerichtet. Zuvor war das Gebäude durch Mitglieder des Heimatvereins und durch Mastholter Bürger grundlegend saniert worden. Das Museum zeigt typische Beispiele der früheren ländlichen Wohnkultur. Im Außenbereich vermitteln die Remise, der Ziehbrunnen, der Brotbackofen, ein typischer westfälischer Bauerngarten und das stille Örtchen einen Eindruck vom damaligen Leben. Das Museum ist nur auf Voranmeldung zu besichtigen.

Radrouten die durch Rietberg führen:

EmsRadweg

LandesGartenSchauRoute

Radroute Historische Stadtkerne

Rheda

heda-Wiedenbrück ist eine Doppelstadt im östlichen Westfalen, die im Jahre 1970 durch die Zusammenlegung der vormals selbstständigen Städte Rheda und Wiedenbrück entstand. Die Ems verbindet beide Stadtteile. In der Emsaue zwischen Rheda und Osnabrück fand 1988 die Landesgartenschau statt. Heute wird der frei zugängliche Landschaftspark ‚Flora-Westfalica-Park’ genannt. Der Stadtteil Rheda wird geprägt durch sein prächtiges Wasserschloss. Der älteste Teil des auf einem großen Erdhügel errichteten fürstlichen Anwesens ist der wuchtige romanische Torturm, der noch aus der Stauferzeit stammt. Danach haben mehrere Epochen, wie Renaissance und Barock, ihre baulichen Spuren hinterlassen. Leider sind im Zuge der baulichen Neugestaltung der des Zentrums Anfang der 1970er Jahre einige historische Bauten unwiederbringlich verloren gegangen. Dennoch blieben einige schmale Gässchen abseits des Verkaufstreibens mit Fachwerkhäuschen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert im ursprünglichen Zustand erhalten.

Sehenswertes:

Die fürstliche Residenz Schloss Rheda gehört zu den schönsten Wasserschlössern Westfalens. Das Anwesen wurde auf einem riesigen aufgeschütteten Erdhügel, einer Motte, errichtet. Die Bausubstanz entstammt verschiedenen Epochen. Der wuchtige ehemalige Torturm beherbergt eine Doppelkapelle und stammt noch aus der Stauferzeit. Nach 1400 wurde der ‚lange Turm’ im Osten der Anlage errichtet. Der südliche Flügel mit der zum Innenhof offenen Galerie wurde im Renaissancestil erbaut. Die daneben liegende Torhalle entstammt dem 18. Jahrhundert, wie auch der repräsentative Haupttrakt in seinen zurückhaltenden barocken Formen. Das Schloss wird noch heute von der Fürstenfamilie zu Bentheim-Tecklenburg bewohnt, ist aber im Zuge von Gruppenführungen zu besichtigen. Dabei werden auch der Weiße Saal und die Tapetenzimmer im Barocktrakt sowie das Spielzeug- und Kutschenmuseum gezeigt. Die Orangerie im Schlosspark steht für standesamtliche Trauungen zur Verfügung und kann, ebenso wie die Schlossmühle, für Veranstaltungen angemietet werden. In der Schlossmühle befindet sich heute ein Café.

Die fürstliche Residenz Schloss Rheda gehört zu den schönsten Wasserschlössern Westfalens. Das Anwesen wurde auf einem riesigen aufgeschütteten Erdhügel, einer Motte, errichtet. Die Bausubstanz entstammt verschiedenen Epochen. Der wuchtige ehemalige Torturm beherbergt eine Doppelkapelle und stammt noch aus der Stauferzeit. Nach 1400 wurde der ‚lange Turm’ im Osten der Anlage errichtet. Der südliche Flügel mit der zum Innenhof offenen Galerie wurde im Renaissancestil erbaut. Die daneben liegende Torhalle entstammt dem 18. Jahrhundert, wie auch der repräsentative Haupttrakt in seinen zurückhaltenden barocken Formen. Das Schloss wird noch heute von der Fürstenfamilie zu Bentheim-Tecklenburg bewohnt, ist aber im Zuge von Gruppenführungen zu besichtigen. Dabei werden auch der Weiße Saal und die Tapetenzimmer im Barocktrakt sowie das Spielzeug- und Kutschenmuseum gezeigt. Die Orangerie im Schlosspark steht für standesamtliche Trauungen zur Verfügung und kann, ebenso wie die Schlossmühle, für Veranstaltungen angemietet werden. In der Schlossmühle befindet sich heute ein Café.

Geschichtlicher Ablauf

|

11.Jhd. |

Auf einer riesigen Motte wird eine Burg zur Sicherung des Emsüberganges errichtet. |

|

12./13. Jhd. |

Das Anwesen kam an den Edelherren Bernhard II. zur Lippe. Dessen Sohn Hermann II. zur Lippe baut die Burg zur Familienresidenz aus. Der romanische Torturm mit seiner Doppelkapelle stammt noch aus dieser Zeit. |

|

1365 |

Durch Heirat fällt die Burg dem Haus Tecklenburg zu. Rheda wurde nur als Nebensitz genutzt. |

|

Nach 1400 |

Bau des Wohnturmes, auch ‚langer Turm’ genannt, im Osten der Anlage. |

|

16. Jhd. |

Graf Konrad von Tecklenburg führt die protestantische Lehre in Rheda ein. |

|

1557 |

Die Grafen von Bentheim erben die Herrschaft Rheda. |

|

17. Jhd. |

Ausbau des Schlosses zur gräflichen und später fürstlichen Residenz durch die Familie Bentheim-Tecklenburg. Der südliche Renaissanceflügel entsteht mit der offenen Galerie zum Innenhof und dem doppelgeschossigen Erker. |

|

1719 |

Bau der Torhalle zwischen Stauferkapelle und dem Renaissanceflügel. Dieses Tor löste den vorherigen Haupteingang unterhalb der Kapelle ab, der daraufhin zugemauert wurde. |

|

1745-56 |

Bau des repräsentativen Barocktraktes mit Mittelrisalit und Freitreppe. |

|

1780 |

Das Hoftheater entsteht. |

|

1808 |

Die Herrschaft Rheda wird dem Großherzogtum Berg zugeschlagen. |

|

1817 |

Graf Emil Friedrich zu Bentheim-Tecklenburg wird von König Friedrich Wilhelm III. in den erblichen preußischen Fürstenstand erhoben. |

In einem 1734 erbauten Vierständerbau befindet sich heute das Leineweber- und Trachtenmuseum. Es zeigt eine private Sammlung von alten Geräten des Leineweberhandwerks sowie eine stattliche Anzahl historischer Trachten und Hauben. Ein funktionstüchtiger Webstuhl veranschaulicht die Arbeit der damaligen Zeit.

Die Stadtkirche gilt als eine der frühesten protestantischen Kirchenbauten Westfalens. Nachdem in Rheda 1527 die Reformation eingeführt wurde, erweiterte man ab 1611 eine Vorgängerkapelle zu einer dreischiffigen Hallenkirche mit gotischen Elementen. Der Westturm wurde 1654 fertig gestellt. Bemerkenswert an der Inneneinrichtung sind ein achteckiges Taufbecken von 1567, zwei Epitaphien, sowie Teile eines Chorgestühls aus dem anfänglichen 17. Jahrhundert.

Die katholische Kirche St. Johannes Baptist ist ein moderner Kirchenbau aus roten Backsteinen mit einem schmalen Betonturm. Das Gotteshaus entstand zwischen 1964 und 66 als Vikarie nach Plänen von Gottfried Böhm und vertritt eine neuzeitliche Architektur, die sich von der Sakralbauten der Vergangenheit selbstbewusst abhebt. Im Jahre 1974 wurde die Kirche zur eigenständigen Pfarrgemeinde erhoben.

Die katholische Pfarrkirche St. Clemens wurde 1910 im neuromanischen Stil fertig gestellt. Auffällig sind ihre mächtigen Doppeltürme mit ihren leicht gewölbten Spitzhauben. Bemerkenswert ist die Orgel des Gotteshauses. Sie wurde zwar erst 1984 hergestellt, aber in das Hauptgehäuse der alten barocken Orgel aus dem 17. Jahrhundert eingepasst, so dass ein modernes Musikinstrument in einer historischen Verschalung entstand.

Die katholische Pfarrkirche St. Clemens wurde 1910 im neuromanischen Stil fertig gestellt. Auffällig sind ihre mächtigen Doppeltürme mit ihren leicht gewölbten Spitzhauben. Bemerkenswert ist die Orgel des Gotteshauses. Sie wurde zwar erst 1984 hergestellt, aber in das Hauptgehäuse der alten barocken Orgel aus dem 17. Jahrhundert eingepasst, so dass ein modernes Musikinstrument in einer historischen Verschalung entstand. Unweit des fürstlichen Wasserschlosses Rheda befindet sich, von Bäumen umringt, ein fast 300 Jahre altes kleines Fachwerkgebäude, das Bleichhäuschen. Wo früher Wäsche gebleicht wurde, entstand 1990 ein offenes Atelier in Form einer Künstlerwerkstatt. Hier kann man Künstlern bei der Arbeit zusehen, und es finden Kunstkurse, Projekte und Ausstellungen statt.

Die Landesgartenschau fand im Jahre 1988 in den Emsauen von Rheda-Wiedenbrück statt. Das weitläufige Parkgelände, welches sich zwischen den beiden Stadtkernen Rheda und Wiedenbrück befindet, umfasst eine Größe von 60 ha und wird heute ‚Flora Westfalica’ genannt. Zu dem Landschaftspark gehört auch ein Abschnitt des Schlossgartens Rheda. Die Parkanlagen sind allesamt frei zugänglich. Besonderer Anziehungspunkt für Kinder ist der Wasserspielgarten, in dem man in großen Bottichen über einen See schippern und in einem Tiergehege Ziegen, Heidschnucken und Schweine beobachten kann.

Die Landesgartenschau fand im Jahre 1988 in den Emsauen von Rheda-Wiedenbrück statt. Das weitläufige Parkgelände, welches sich zwischen den beiden Stadtkernen Rheda und Wiedenbrück befindet, umfasst eine Größe von 60 ha und wird heute ‚Flora Westfalica’ genannt. Zu dem Landschaftspark gehört auch ein Abschnitt des Schlossgartens Rheda. Die Parkanlagen sind allesamt frei zugänglich. Besonderer Anziehungspunkt für Kinder ist der Wasserspielgarten, in dem man in großen Bottichen über einen See schippern und in einem Tiergehege Ziegen, Heidschnucken und Schweine beobachten kann. Radrouten die durch Rheda führen:

Wiedenbrück

heda-Wiedenbrück ist eine Doppelstadt im östlichen Westfalen, die im Jahre 1970 durch die Zusammenlegung der vormals selbstständigen Städte Rheda und Wiedenbrück entstand. Die Ems verbindet beide Stadtteile. In der Emsaue zwischen Rheda und Wiedenbrück fand 1988 die Landesgartenschau statt. Heute wird der frei zugängliche Landschaftspark ‚Flora-Westfalica-Park’ genannt. Wiedenbrück wurde erstmals 785 urkundlich erwähnt. Im Jahre 952 erhielt es durch Kaiser Otto das Markt-, Münz- und Zollrecht. Möglicherweise hat es hier einen Königshof gegeben. Von der mittelalterlichen Stadtbefestigung blieb jedoch nur die Ruine des so genannten Pulverturms erhalten. Dafür bewahrte man einen wesentlichen Teil der historisch gewachsenen Innenstadt mit seinen reich verzierten Fachwerk- und Dielenhäusern. Die sehenswerte Altstadt gruppiert sich um das Alte Rathaus von 1619 und den Marktplatz herum. Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Wiedenbrück zu einer Künstlerstadt. Zeitweilig wurden in 30 Werkstätten und Ateliers Ausstattungsgegenstände und sakrale Kunstwerke für die neu errichteten Kirchen im weiteren Umkreis geschaffen. Für diese kunsthandwerklichen Arbeiten wurde der Begriff ‚Wiedenbrücker Schule’ geprägt.

Sehenswertes:

Die St.-Aegidius-Kirche in Wiedenbrück besitzt eine lange Geschichte. Wiedenbrück gehörte zu den Urpfarren des Bistums Osnabrücks und war Zentrum der christlichen Missionierung des Emslandes. Um 785 wurde bereits eine erste Kapelle gebaut, mehrere Kirchenneu- und Umbauten folgten. Die heutige Pfarrkirche ist im unteren Teil noch romanisch gestaltet und schließt im oberen Teil mit gotischen Elementen ab. Der 54 m hohe Turm entstand erst Mitte des 19. Jahrhunderts, nachdem der alte wegen Baufälligkeit abgebrochen worden war. Er dominiert das äußere Erscheinungsbild des Gotteshauses und wird von einer neobarocken Haube bekrönt.

Die katholische Pfarrkirche befindet sich im Ortskern von Wiedenbrück. Sie wurde den Heiligen Ursula und Maria geweiht und wird von den Mönchen des angrenzenden Franziskanerklosters betreut, daher sind für das Gotteshaus auch die Namen Franziskanerkirche, Paterskirche und St-Ursula-Kirche gebräuchlich. Die heutige Marienkirche besaß einen romanischen Vorgängerbau aus dem 12. Jahrhundert, auf dessen Resten sie 1470 errichtet wurde. Noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde sie vom Jesuitenorden genutzt, ehe sie 1644 mit der Gründung des Klosters den Franziskanern übertragen wurde. Kurz darauf entstand der über die Strasse führende markante Verbindungsbogen, der Klostergebäude und Kirche miteinander verbindet. Trotz des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803, der zur Auflösung der meisten Klöster führte, blieb das Franziskanerkloster in seiner Funktion erhalten und wurde Ende des 19. Jahrhunderts sogar noch ausgebaut. Heute beherbergt das Franziskanerkloster Wiedenbrück ein bundesweites Noviziat. Junge Männer, die dem Franziskanerorden beitreten, verbringen hier ihre ersten Jahre.

Das historische Rathaus von Wiedenbrück befindet sich direkt am Marktplatz. Der zweistöckige Fachwerkbau mit seinem Krüppelwalmdach entstand 1619 und wurde im Jahre 1790 noch einmal umgebaut. Dabei erhielt es seine marktseitige Fassade, über dessen Portal sich das Wappen des Fürstbischofs von Osnabrück befindet. Noch heute dient das Rathaus der Stadtverwaltung und für standesamtliche Trauungen. Um das Alte Rathaus und den Marktplatz herum gruppiert sich die sehenswerte Altstadt mit ihren vielen reich verzierten Fachwerkhäuschen. Charakteristisch für Wiedenbrück sind die so genannten Dielenhäuser. Ihre wuchtigen, der Straße zugewandten Tore erstrecken sich über zwei Stockwerke und bilden den Zugang in den hohen Dielenraum.

Das historische Rathaus von Wiedenbrück befindet sich direkt am Marktplatz. Der zweistöckige Fachwerkbau mit seinem Krüppelwalmdach entstand 1619 und wurde im Jahre 1790 noch einmal umgebaut. Dabei erhielt es seine marktseitige Fassade, über dessen Portal sich das Wappen des Fürstbischofs von Osnabrück befindet. Noch heute dient das Rathaus der Stadtverwaltung und für standesamtliche Trauungen. Um das Alte Rathaus und den Marktplatz herum gruppiert sich die sehenswerte Altstadt mit ihren vielen reich verzierten Fachwerkhäuschen. Charakteristisch für Wiedenbrück sind die so genannten Dielenhäuser. Ihre wuchtigen, der Straße zugewandten Tore erstrecken sich über zwei Stockwerke und bilden den Zugang in den hohen Dielenraum. Das einzige Relikt der ehemaligen mittelalterlichen Stadtmauer von Wiedenbrück ist der so genannte Pulverturm. Aber auch von ihm ist nur noch eine Ruine erhalten. Einige Schießscharten zeugen noch von seiner ehemaligen Wehrhaftigkeit. Aus Backsteinen errichtet, war der Turm einst doppelt so hoch und nach oben hin geschlossen. Der Pulverturm liegt direkt an der Ems und am Mühlenwall und stammt aus dem 15. oder frühen 16. Jahrhundert. Ein genaueres Datum seiner Erbauung ist nicht bekannt. Entgegen seinem Namen wurde er aber wohl nie als Lagerstätte für Schießpulver genutzt.

Nach 1850 kam es, bedingt durch die stark steigende Bevölkerungszahl, zu einem vermehrten Bau von Kirchen. Kleine Gotteshäuser wurden vergrößert, neue Pfarren wurden zusätzlich geschaffen, um alle Gemeindeglieder aufnehmen zu können. Aber die neuen Kirchen brauchten auch eine neue Ausstattung: Altäre und Altarbilder, Kanzeln, Chorgestühl und Beichtstühle, aber auch Kreuzwegbilder. So bildete sich ab 1864 in Wiedenbrück eine Ansammlung von Werkstätten und Ateliers, die dieser Nachfrage nachkamen und sich auf die Inneneinrichtung von Kirchen und auf sakrale Kunst spezialisierten. Zeitweilig firmierten in der Stadt 30 Werkstätten. Für diese kunsthandwerklichen Arbeiten bildete sich der Begriff ‚Wiedenbrücker Schule’. Sie machte Wiedenbrück weithin als Künstlerstadt berühmt und hatte seine Hochzeit bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Einer der bekanntesten und bedeutendsten Künstler der Wiedenbrücker Schule war Bernhard Hoetger. Er leitete zwei Jahre lang eine Werkstatt und machte sich dann später als Worpsweder Künstler und als Erbauer der Bremer Böttcherstrasse einen Namen. Beispiele für die Wiedenbrücker Schule finden sich auch in der St-Aegidius-Kirche und der St.-Marienkirche in Wiedenbrück sowie der St. Clemenskirche in Rheda. Das Wiedenbrücker Schule Museum geht auf diese kunsthandwerkliche Stilrichtung ein. Es beschreibt ihre Entwicklung, widmet sich den Künstlern und zeigt eine Vielzahl von Exponaten. Darüber hinaus hat auch der Bestand des ehemaligen Heimatmuseums Wiedenbrück mit seiner umfangreichen Ausstellung zur Stadtgeschichte in diesem Museum neue Präsentationsräume gefunden.

Ein Verstärkeramt hatte in der Anfangszeit der Telefontechnik die Aufgabe, die Lautstärke der eingehenden akustischen Signale zu erhöhen. Anfangs arbeitete man noch mit Röhrenverstärkern, später übernahmen andere Technologien und Gerätschaften diese Arbeit. Im Jahre 1995 wurde die Anlage abgeschaltet.

Heute erinnert in den alten Räumlichkeiten das Radio- und Telefonmuseum an diese alten Vermittlungstechniken und Übertragungsarten. In Wohnzimmern und Küchen, die im Stile der 30er und 50ger Jahre eingerichtet sind, finden sich alte Radios, Fernseher, Telefone und Tonbandgeräte.

Dem Museum ist ein Café angegliedert.

Der Gräftenhof Haus Aussel besteht schon seit dem 12. Jahrhundert. Damals diente er den Herren von Oldesloe als Burgmannshof. Sie waren im Dienst des Grafen von Rietberg. 1580 entstand das imposante Herrenhaus im Stil eines Adelspalais. Der aus rotem Backstein bestehende Fachwerkbau wurde mit überkragenden Geschossen errichtet. An den Hausecken lassen vier symmetrisch errichtete Ausluchten das Gebäude noch mächtiger und damit auch standesgemäßer erscheinen. Die Hofanlage besitzt noch zwei weitere Fachwerksbauten, die als Wirtschaftsgebäude genutzt wurden: das Bauhaus sowie das Brauhaus. Haus Aussel kann nur von außerhalb der Gräfte eingesehen werden. 1197 15. Jhd. Durch Erbschaft kommt der Besitz an die Herren von Hachmester. 16. Jhd. 1580 17. Jhd. 18. Jhd. 1830

Geschichtlicher Ablauf

Haus Aussel wird als Burgmannshof der Herren von Odesloe, die im Dienst des Grafen von Rietberg stehen, erwähnt.

Anfang des Jahrhunderts erwirbt Moritz I. von Amelunxen das Anwesen.

Bau des heute noch bestehenden Herrenhauses im Stile eines Adelspalais.

Durch Erbgang gelangt das Rittergut in den Besitz der Familie von Hanxthausen.

Die Familie Rübell von Biberach übernimmt Haus Aussel.

Verkauf an Conrad Schäfer, der es an die Familie Henckelmann vererbt. Lange Zeit wird das Gut landwirtschaftlich genutzt.

Radrouten die durch Wiedenbrück führen:

Werse Rad Weg

EmsRadweg

LandesGartenSchauRoute

Radroute Historische Stadtkerne

Oelde

elde ist ein kleines Städtchen mit einer netten Innenstadt. Die im 12. Jahrhundert erstmals erwähnte Ortschaft erhielt 1804 das Stadtrecht. Im Jahr 2001 fand hier die Landesgartenschau statt. Das Gelände wird heute als Vier-Jahreszeiten-Park genutzt. Im Ortsteil Stromberg befindet sich die Ruine einer alten Höhenburg. Auf dem Gelände des im 18. Jahrhundert abgetragenen burggräflichen Schlosses befindet sich auch die 1344 geweihte Kreuzkirche, eine im gotischen stil errichtete turmlose Wallfahrtskirche und das Malinckrodthaus, ein gut erhaltenes Burgmannshaus aus dem 15. Jahrhundert. Nordöstlich von Stromberg befindet sich das Rittergut Haus Nottbeck, in dem das Museum für Westfälische Literatur untergebracht ist.

Sehenswertes:

In einer waldreichen Umgebung liegt das Haus Geist. Vom ehemaligen prachtvollen Renaissanceschloss blieben leider nur noch einzelne Gebäude erhalten. Das Anwesen war auf zwei Inseln mit Haupt- und Vorburg errichtet worden. Von der ursprünglichen Bausubstanz des Schlosses aus dem 16. Jahrhunderts bestehen nur noch ein Torbogen sowie die Fundamente aus Bruchstein. Das Herrenhaus ist ein schlichter roter Backsteinbau mit Fensterrahmung aus hellem Sandstein. Der wuchtige Bau ragt direkt aus an der teichartig verbreiterten Gräfte. Auf der Vorburg fällt ein reich mit Sandsteinornamenten verziertes zweistöckiges Wirtschaftsgebäude auf, das noch aus dem 16. Jahrhundert stammt. Zu bestimmten Zeiten ist eine Teilbesichtigung möglich. 1560 -68 1593 Durch Heirat kommt das Anwesen an die Edelherren von Büren. 1640 1750-55 1773 1803 1806-09 1884

Geschichtlicher Ablauf

Bau der Wasserburg von Haus Geist durch Laurenz von Brachum für Franz von Loe.

Haus Geist wird an den Jesuitenorden vererbt. Dieser richtet in der Burg ein Koster ein.

Neubau des Nordflügels durch den Jesuiten Franz Pfisterer nach Plänen von Franz Christoph Nagel.

Auflösung des Klosters durch Papst Clemens XIV. Der Fürstbischof von Münster nimmt Haus Geist in Besitz und richtet auf dem Anwesen einen landwirtschaftlichen Betrieb ein.

Das Fürstbistum Münster wird aufgelöst und Haus Geist fällt an den Staat.

Abbruch des vierflügeligen Schlossbaus.

Nach einer umfangreichen Renovierung wird Haus Geist privat verpachtet.

Haus Nottbeck ist ein alter Landsitz aus dem 14. Jahrhundert. Es befindet sich nordöstlich vom Oelder Ortsteil Stromberg inmitten einer dazugehörigen idyllischen Parklandschaft. Durch ein Fachwerktorhaus gelangt man auf den jederzeit geöffneten Innenhof. Auf der linken Seite befinden sich die ehemaligen Wirtschaftsgebäude, geradeaus befindet sich das zweistöckige klassizistische Herrenhaus aus dem frühen 18. Jahrhundert, welches das 2001 eröffnete Museum für Westfälische Literatur beherbergt. Im Erdgeschoss wird die westfälische Literatur bis 1900 vorgestellt. Das Obergeschoß präsentiert regionale Schriftsteller der Gegenwart und der Keller gibt der Kinder- und Jugendliteratur einen Platz. Ziel für die Betreiber ist es, im Haus Nottbeck ein lebendiges Museum zu präsentieren. So finden in den Räumlichkeiten des Kulturgutes auch Lesungen, Konzerte und Ausstellungen statt. In den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden befindet sich heute eine Musik- und Theaterwerkstatt, an den Wochenenden hat auch das Kulturcafé geöffnet.

Haus Nottbeck ist ein alter Landsitz aus dem 14. Jahrhundert. Es befindet sich nordöstlich vom Oelder Ortsteil Stromberg inmitten einer dazugehörigen idyllischen Parklandschaft. Durch ein Fachwerktorhaus gelangt man auf den jederzeit geöffneten Innenhof. Auf der linken Seite befinden sich die ehemaligen Wirtschaftsgebäude, geradeaus befindet sich das zweistöckige klassizistische Herrenhaus aus dem frühen 18. Jahrhundert, welches das 2001 eröffnete Museum für Westfälische Literatur beherbergt. Im Erdgeschoss wird die westfälische Literatur bis 1900 vorgestellt. Das Obergeschoß präsentiert regionale Schriftsteller der Gegenwart und der Keller gibt der Kinder- und Jugendliteratur einen Platz. Ziel für die Betreiber ist es, im Haus Nottbeck ein lebendiges Museum zu präsentieren. So finden in den Räumlichkeiten des Kulturgutes auch Lesungen, Konzerte und Ausstellungen statt. In den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden befindet sich heute eine Musik- und Theaterwerkstatt, an den Wochenenden hat auch das Kulturcafé geöffnet.

Geschichtlicher Ablauf

|

14.Jhd. |

Ursprung des Rittergutes Haus Nottbeck. |

|

1805 |

Neubau des Herrenhauses und der Nebengebäude im klassizistischem Stil. |

|

1987 |

Die letzte Besitzerin, Luise Eissen, vererbte Haus Nottbeck dem Kreis Warendorf mit der Auflage, das Anwesen zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. |

|

2001 |

Eröffnung des Museums für Westfälische Literatur. |

Am Rande der Beckumer Berger erhob sich einst die mächtige Burg Stromberg über die Weite der Stromberger Schweiz. Sie war eine der wenigen Höhenburgen im Münsterland. Leider ist von der ehemaligen trutzigen Wehranlage nicht mehr viel erhalten, denn Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Burg, die sich auf einem 154 Meter hohen Kalkberg befand, zum größten Teil abgetragen. Einige Mauerreste mit einem Tordurchgang erinnern noch an die alte Festung. Daneben sind das Malinckrodthaus und der Paulusturm aus dem 15. Jahrhundert noch sehr gut erhalten. Durch den Turm schreitet der Besucher, um auf den Burgplatz zu kommen. Ihn ziert ein Wappenstein von 1564. Das wichtigste Bauwerk der Anlage ist jedoch die 1344 geweihte Kreuzkirche. Die im gotischen stil errichtete turmlose Wallfahrtskirche birgt das so genannte ‚Wunderbringende Kreuz’, welches inzwischen seit mehr als 800 Jahren verehrt wird. Es ist romanischen Ursprungs und zählt zu den ältesten Christusdarstellungen Westfalens. Jährlich werden rund 40.000 Pilger gezählt, die nach Stromberg kommen. Vor der steilen Treppe der Kirche befindet sich eine Freilichtbühne, auf der in den Sommermonaten Theateraufführungen für Kinder gegeben werden.

Am Rande der Beckumer Berger erhob sich einst die mächtige Burg Stromberg über die Weite der Stromberger Schweiz. Sie war eine der wenigen Höhenburgen im Münsterland. Leider ist von der ehemaligen trutzigen Wehranlage nicht mehr viel erhalten, denn Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Burg, die sich auf einem 154 Meter hohen Kalkberg befand, zum größten Teil abgetragen. Einige Mauerreste mit einem Tordurchgang erinnern noch an die alte Festung. Daneben sind das Malinckrodthaus und der Paulusturm aus dem 15. Jahrhundert noch sehr gut erhalten. Durch den Turm schreitet der Besucher, um auf den Burgplatz zu kommen. Ihn ziert ein Wappenstein von 1564. Das wichtigste Bauwerk der Anlage ist jedoch die 1344 geweihte Kreuzkirche. Die im gotischen stil errichtete turmlose Wallfahrtskirche birgt das so genannte ‚Wunderbringende Kreuz’, welches inzwischen seit mehr als 800 Jahren verehrt wird. Es ist romanischen Ursprungs und zählt zu den ältesten Christusdarstellungen Westfalens. Jährlich werden rund 40.000 Pilger gezählt, die nach Stromberg kommen. Vor der steilen Treppe der Kirche befindet sich eine Freilichtbühne, auf der in den Sommermonaten Theateraufführungen für Kinder gegeben werden.

Geschichtlicher Ablauf

|

966 |

Erstmalige urkundliche Erwähnung des Burggrafen von Stromberg. |

|

1177 |

Stromberg wird zur Landesburg der Bischöfe von Münster. Sie wurde dem Burgrafen Othalrich von Stromberg und seiner Frau Gisla als Lehen gegeben. |

|

13. Jhd. |

Nach dem Aussterben der Burggrafen von Stromberg fiel die Festung an die Herren von Rudenberg, die sich ihrerseits auch überwiegend Burggrafen von Stromberg nannten. |

|

1344 |

Bau der heute noch erhaltenen Wallfahrtskirche im Stil der Gotik. In ihr befindet sich das romanische ‚Wunderbringende Kreuz’ aus dem 12. Jahrhundert. |

|

1425 |

Nach dem Aussterben der männlichen Erbfolgelinie der burggräflichen Familie fiel Burg Stromberg dem Stift Münster zu. Bischof Heinrich ließ die Anlage wehrhafter ausbauen. |

|

1450 |

Eroberung durch Graf Johann von Hoja |

|

1456 |

Bau des Malinckrodthauses, des ältesten noch erhaltenen Burgmannshauses in Westfalen. |

|

1460 |

Erste Schleifung der Anlage durch Bischof Johann II. von Bayern. |

|

1780 |

Die Burgmauern des bis zum Dache noch stehenden burggräflichen Schlosses werden bis auf wenige Reste abgebrochen. Neben der Mauerruine blieben nur noch die Kirche, der Paulusturm sowie das Malingrodthaus erhalten. |

|

1960 |

Hinter der Kirche wurde ein durch Heinrich Lückenkötter gestalteter Kreuzweg errichtet. |

Auf dem Burghof der im 18. Jahrhundert abgetragenen Burgruine Stromberg befindet sich etwas abgelegen am westlichen Rande des Burgplatzes das Malinckrodthaus. Das Burgmannshaus aus dem Jahre 1456 ist das älteste Bauwerk seiner Art in Westfalen und noch weitgehend im Ursprung erhalten. Die Burgmänner von Stromberg waren seinerzeit mitverantwortlich für die Landesverteidigung.

Auf dem Burghof der im 18. Jahrhundert abgetragenen Burgruine Stromberg befindet sich etwas abgelegen am westlichen Rande des Burgplatzes das Malinckrodthaus. Das Burgmannshaus aus dem Jahre 1456 ist das älteste Bauwerk seiner Art in Westfalen und noch weitgehend im Ursprung erhalten. Die Burgmänner von Stromberg waren seinerzeit mitverantwortlich für die Landesverteidigung.  Im Jahr 2001 fand in Oelde die viel beachtete Landesgartenschau statt. Der Vier-Jahreszeiten-Park ist aus dem Gelände hervorgegangen. Man ist bemüht, den Park zu jeder Jahreszeit attraktiv zu gestalten. Neben der umfangreichen Gartenlandschaft existieren mehrere Spielplätze und mit der Waldbühne einen viel genutzte Open-Air-Veranstaltungsort. Im Wald ist ein Entdeckungspfad mit Hängebrücke und Baumhäuser eingerichtet. Im Kindermuseum KLIPP KLAPP sollen die Kleinen spielerisch alle Gegenstände selber erproben und erforschen. Eine Wasserlandschaft und eine alte Wassermühle bilden die Highlights in diesem ungewöhnlichen Museum.

Im Jahr 2001 fand in Oelde die viel beachtete Landesgartenschau statt. Der Vier-Jahreszeiten-Park ist aus dem Gelände hervorgegangen. Man ist bemüht, den Park zu jeder Jahreszeit attraktiv zu gestalten. Neben der umfangreichen Gartenlandschaft existieren mehrere Spielplätze und mit der Waldbühne einen viel genutzte Open-Air-Veranstaltungsort. Im Wald ist ein Entdeckungspfad mit Hängebrücke und Baumhäuser eingerichtet. Im Kindermuseum KLIPP KLAPP sollen die Kleinen spielerisch alle Gegenstände selber erproben und erforschen. Eine Wasserlandschaft und eine alte Wassermühle bilden die Highlights in diesem ungewöhnlichen Museum.  Die Pfarrkirche Johannes der Täufer war ursprünglich eine im 14. Jahrhundert errichtete Hallenkirche, die aber im Jahre 1457 einem verheerenden Feuer zum Opfer fiel und dabei stark beschädigt wurde. Der Ostteil blieb bis heute erhalten, der Rest wurde wiederaufgebaut und in späterer Zeit mehrfach umgebaut. 1864 wurde das Kirchenhaus verlängert und bekam im Westen einen Turm. Bei der Ausstattung fallen besonders der spätgotische Taufstein und das Sakramenthäuschen von 1491 auf.

Die Pfarrkirche Johannes der Täufer war ursprünglich eine im 14. Jahrhundert errichtete Hallenkirche, die aber im Jahre 1457 einem verheerenden Feuer zum Opfer fiel und dabei stark beschädigt wurde. Der Ostteil blieb bis heute erhalten, der Rest wurde wiederaufgebaut und in späterer Zeit mehrfach umgebaut. 1864 wurde das Kirchenhaus verlängert und bekam im Westen einen Turm. Bei der Ausstattung fallen besonders der spätgotische Taufstein und das Sakramenthäuschen von 1491 auf. Die evangelische Stadtkirche wurde 1880 im neugotischen Stil erbaut. Die Saalkirche besitzt im Westen einen vierstöckigen Turm. Die Inneneinrichtung stammt weitgehend noch immer aus der Erstausstattung.

Auf dem Firmengelände der GEA Westfalia Seperator GmbH wurde das Deutsche Zentrifugenmuseum eingerichtet. Hier werden zahlreiche Maschinen ausgestellt, die mit Zentrifugaltechnik ausgerüstet sind. Zu bestaunen gibt es beispielsweise den allerersten Milchentrahmungs-Separator.

Die Brauerei Pott’s betreibt in Oelde eine Naturparkbrauerei. Man legt bei Pott’s Wert darauf, dem eigenen Bier keine haltbarmachende Zusätze hinzuzufügen. Dieses kann auch jedermann kontrollieren, denn die Brauerei ist als einzige in Europa frei zugänglich und man kann dort den Braumeistern bei ihrer Arbeit zuschauen. Zur Naturparkbrauerei gehört auch das Bier-Museum. Hier erfährt man alles über die westfälische Biertradition. Der Bierbrauer Georg Lechner hat innerhalb von 40 Jahren die mit 220.000 Exemplaren größte Kollektion westdeutscher Bier-Etiketten zusammengetragen. Zu den weiteren Exponaten gehören mehr als 1300 historische Bierkrüge und über 300 Bierflaschen.

Radrouten die durch Oelde führen:

Werse Rad Weg

100 Schlösser Route – Ostkurs

LandesGartenSchauRoute

Beckum

ie Stadt Beckum ist geprägt durch die Zementwirtschaft. Früher wurde hier in zwölf Gruben Zement abgebaut, doch die meisten sind inzwischen stillgelegt. Stattdessen entstanden Naherholungsgebiete wie der Freizeitpark Phoenix, der Badesee Tuttenbrock und das renaturierte ‚Biotop’ in den ehemaligen Steinbrüchen. Die ehemalige Kreisstadt liegt heute im südlichen Teil des Kreises Warendorf. Im Jahre 1224 wird Beckum erstmals als Stadt bezeichnet, im Mittelalter war die Stadt von einem wehrhaften Wall mit einer hohen Mauer umgeben. Auch das landwirtschaftlich genutzte Umland, die Feldmark, wurde durch Wallanlagen und Turmwarten geschützt. Von der Soestwarte, dem letztem Relikt dieser Landwehr und heutigem Aussichtsturm auf dem Höxberg, hat man einen weiten Blick in das südliche Umland. Hier in den Beckumer Bergen, einem sanfter Höhenzug im ansonsten recht flachen Münsterland, entspringen der Lippbach, der Kollenbach und der Siechenbach, die drei Quellflüsse der Werse. Im Stadtgebiet von Beckum vereinen sich die drei Bäche schließlich zur Werse, die 67 Kilometer später bei Münster-Gelmer in die Ems mündet. Die Innenstadt mit dem Alten Rathaus und dem Kreisständehaus besitzt noch einige historische Gebäude, doch leider ging in Folge dreier verheerender Stadtbrände in den Jahren 1655, 1657 und 1734 viel alte Bausubstanz unwiderruflich verloren. Sehenswert ist Beckums ‚schöne Tochter’, der nordöstlich gelegene Ortsteil Vellern.

Sehenswertes:

Das Alte Rathaus steht direkt am Marktplatz vom Beckum. Der zweistöckige Bau mit dem neugotischen Stufengiebel und dem fünfbögigen Arkadengang stammt im Kern noch aus dem 15. Jahrhundert. Sein äußeres Erscheinungsbild hat sich im Laufe der Zeit aber verändert. So erhielt das Gebäude erst 1879 sein zweiter Stockwerk und den markanten Giebel. Dieser wurde 1937 noch einmal stark vereinfacht. Neben dem mittleren Arkadenbogen befinden sich die Patrone von Stadt und Kirche, Sebastian und St. Stephanus. Seit 1986 beherbergt das Alte Rathaus nun das Stadtmuseum. Die Bogenhalle im Erdgeschoss zeugt noch von repräsentativen Empfängen. Daneben befinden sich hier ein Tante-Emma-Laden aus der Zeit von 1908 und das großzügige Arbeitszimmer eines Zementdirektors. Im ersten Stockwerk befindet sich der alte Sitzungssaal, der heute für Wechselausstellungen genutzt wird und im Obergeschoss wird ein Rundgang mit Exponaten aus der städtischen Vergangenheit Beckums präsentiert, darunter steinzeitliche Funde von 4000 v. Chr. und Grabbeilagen vom ‚Sachsenfürsten von Beckum’, die auf die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts datiert werden. In einem Raum befindet sich das Karnevalsmuseum, welches die besondere und umfangreiche Geschichte des heimischen Karnevalltreibens dokumentiert.