Paderborner Land Route

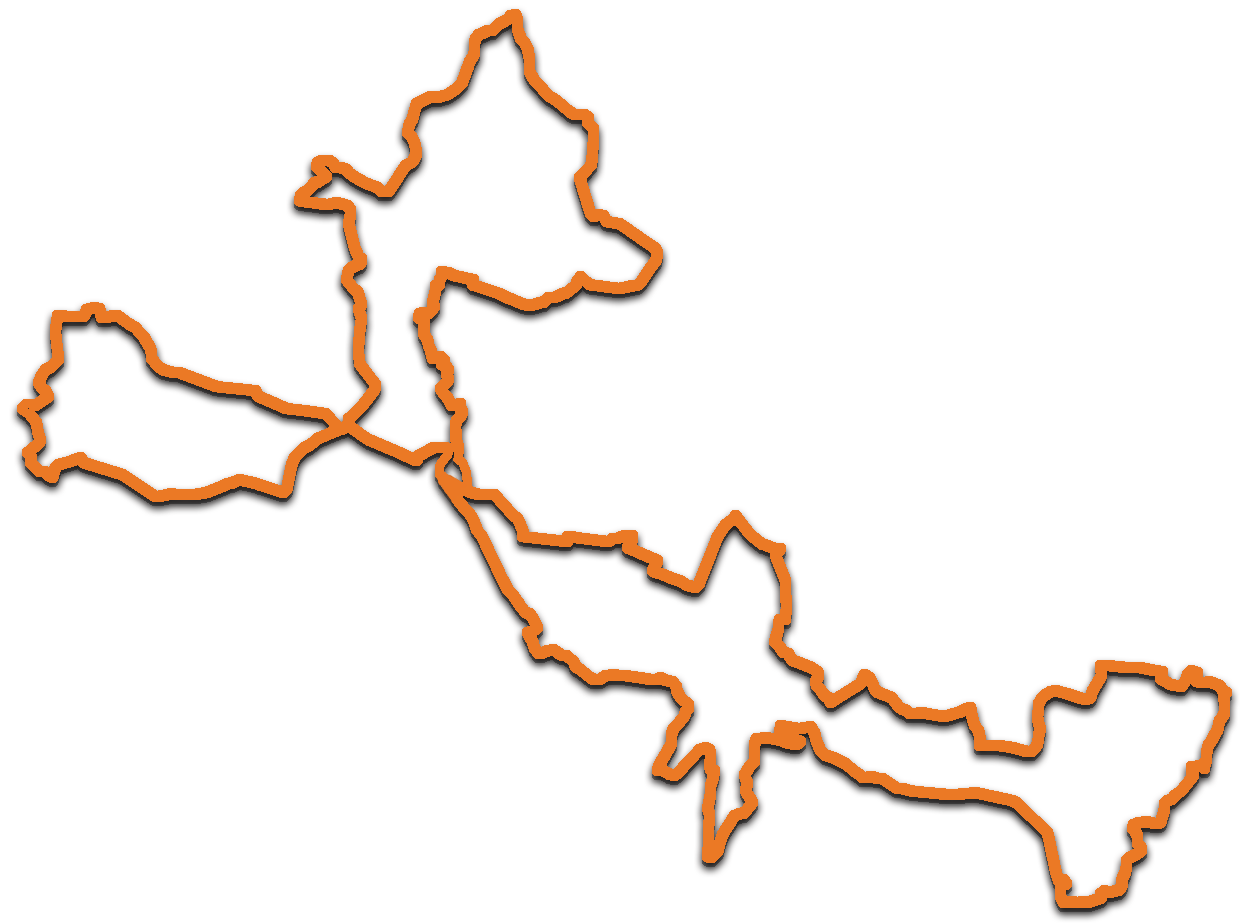

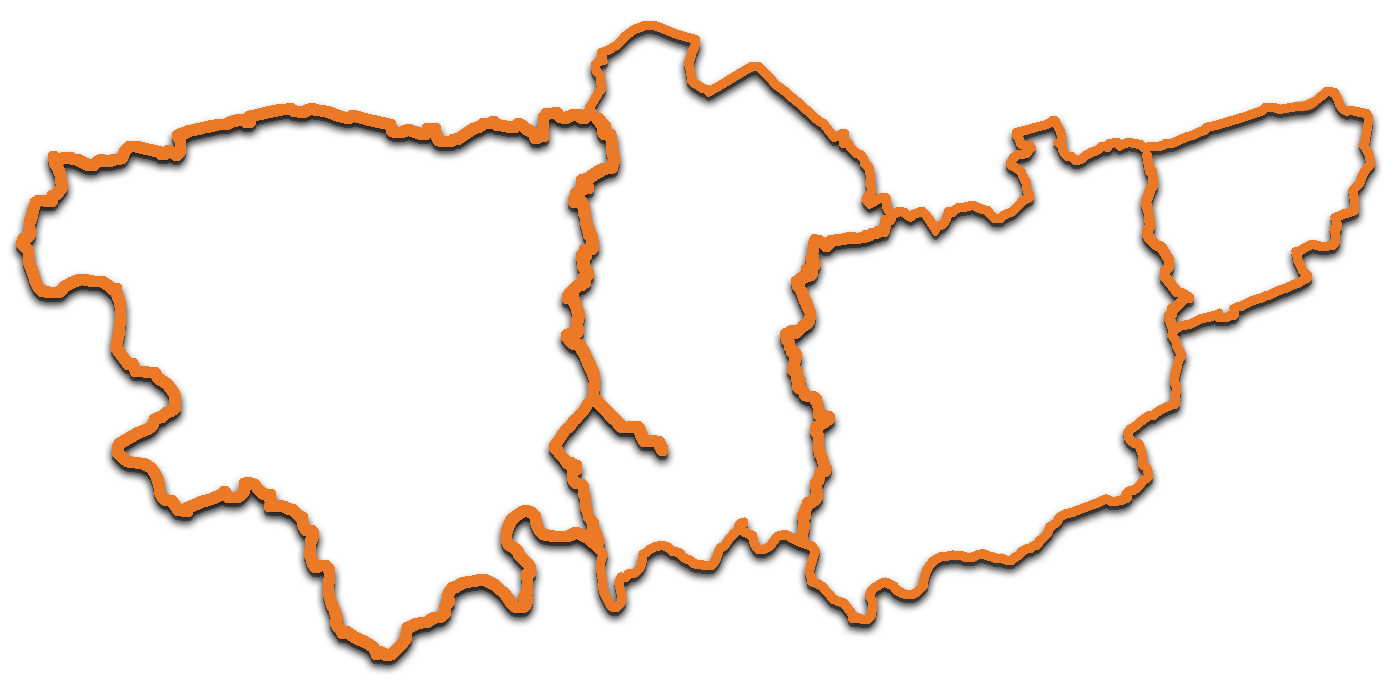

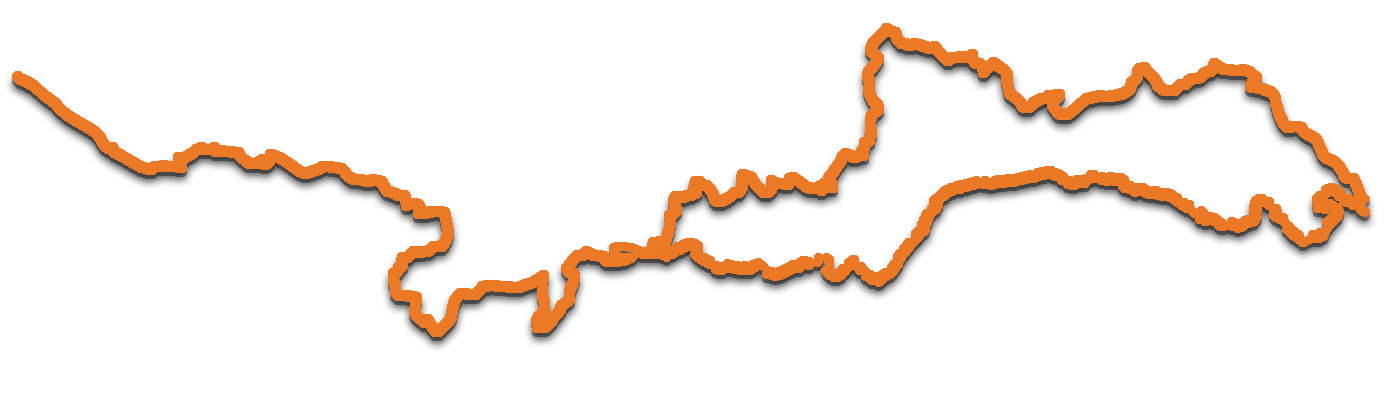

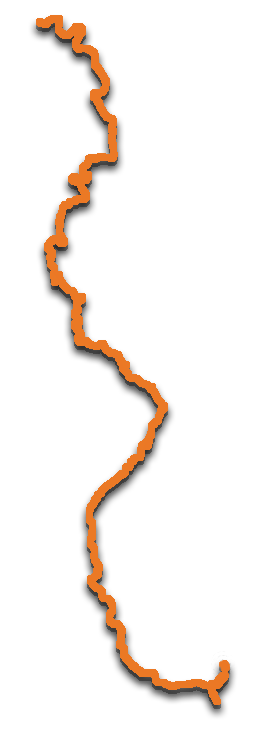

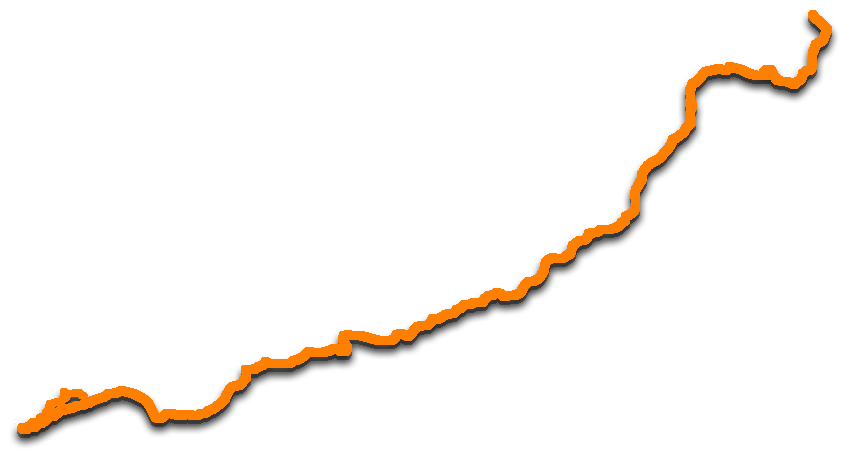

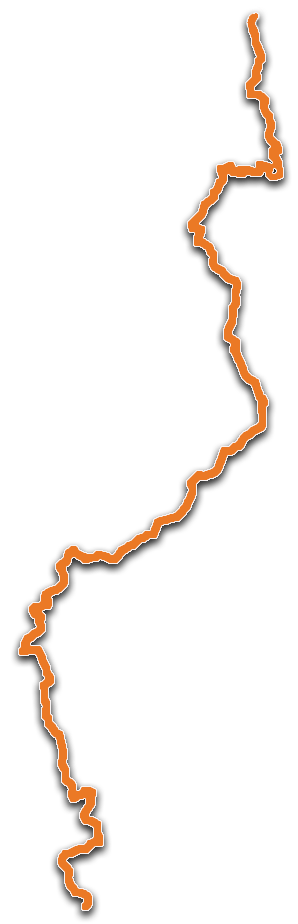

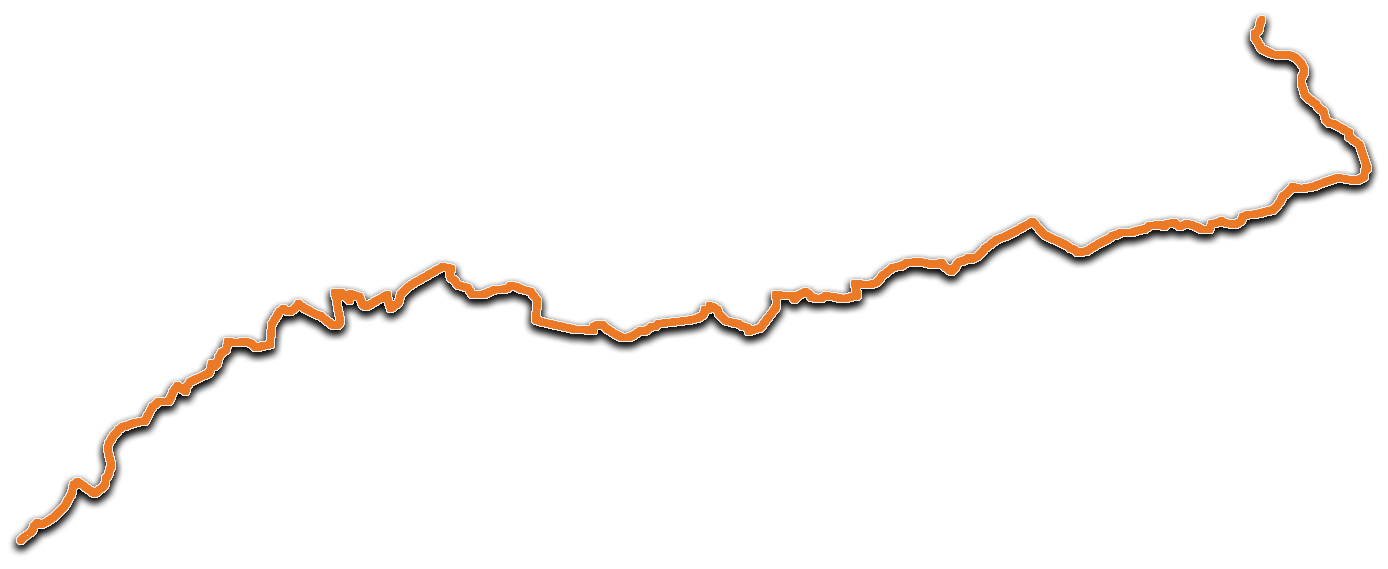

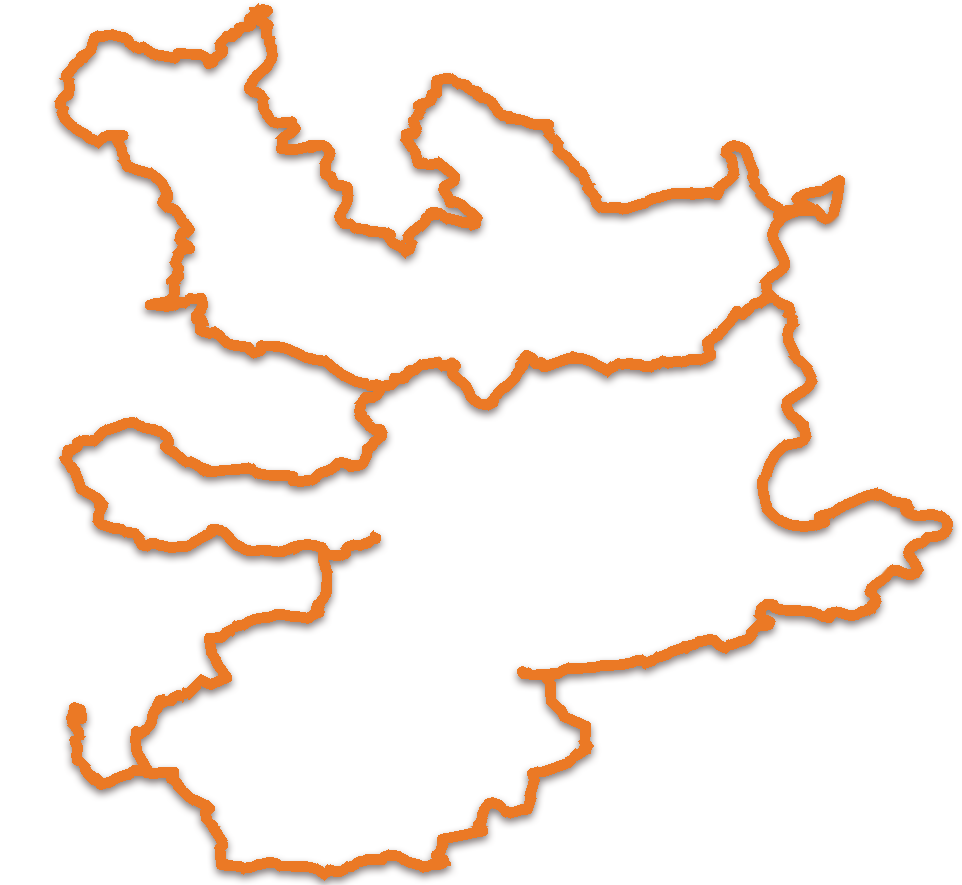

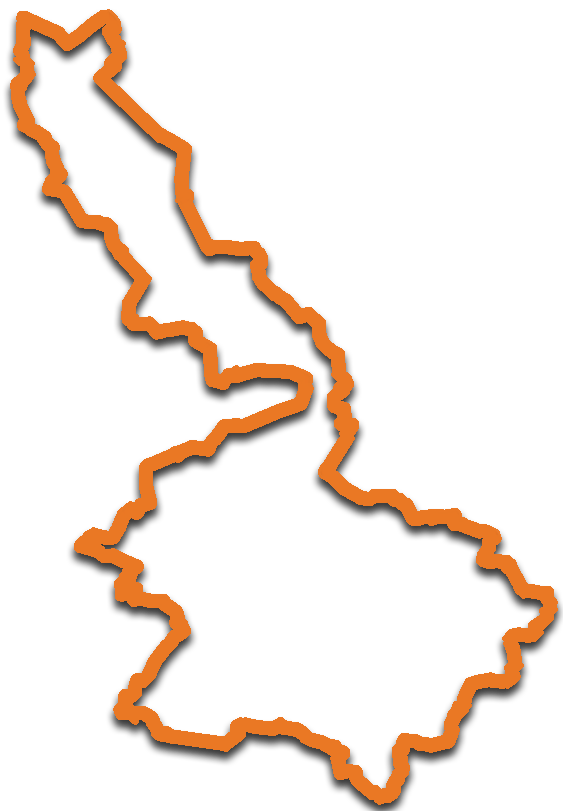

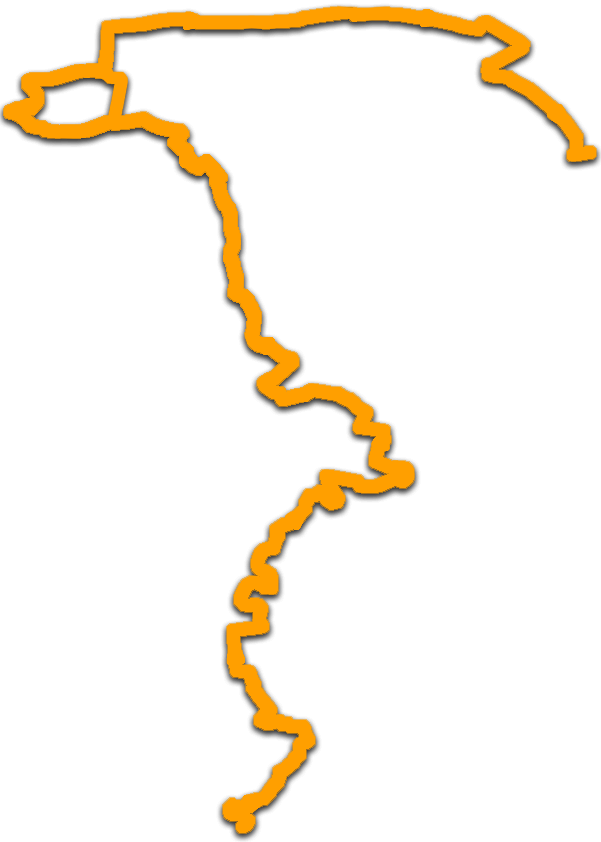

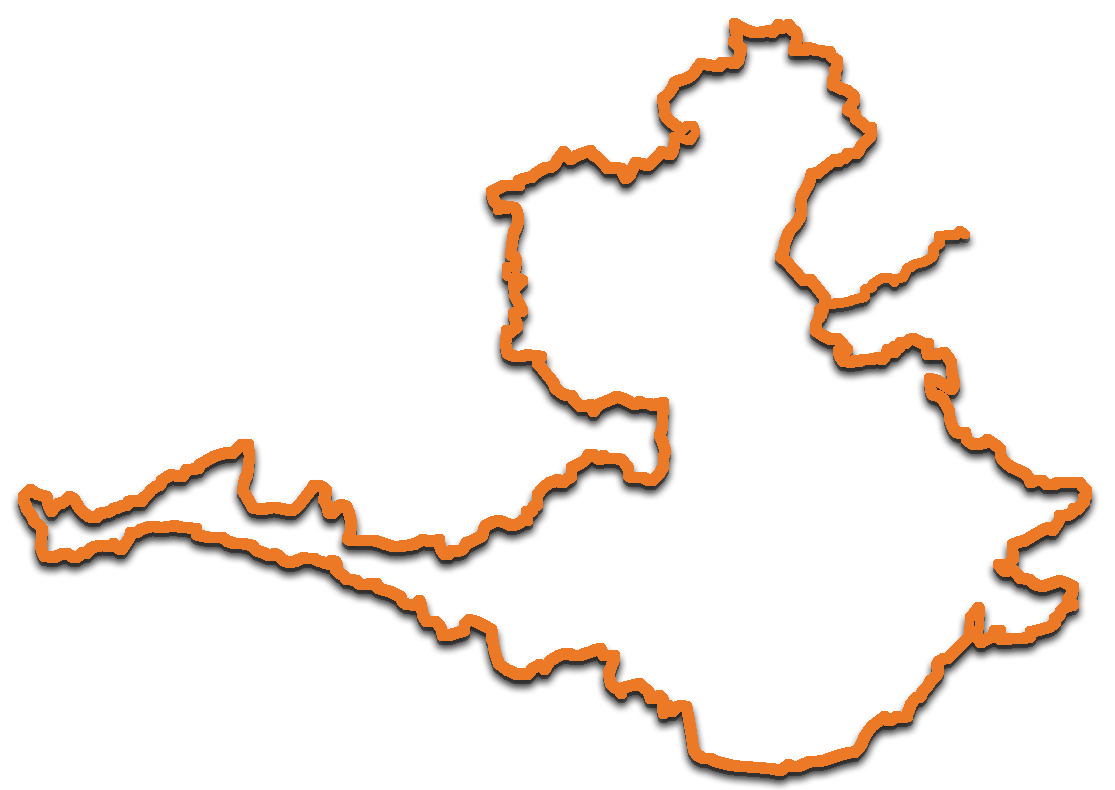

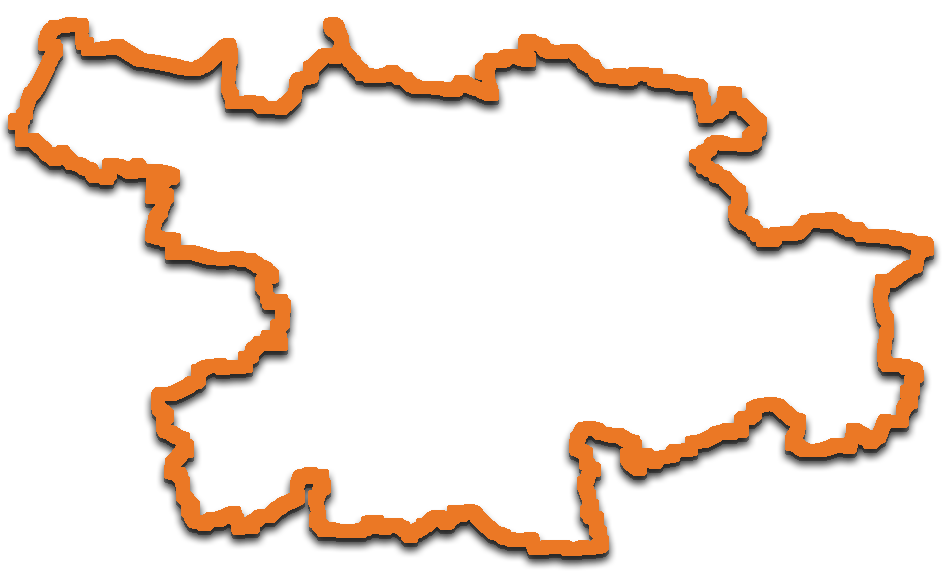

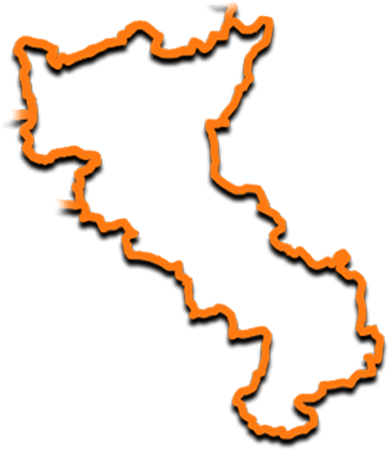

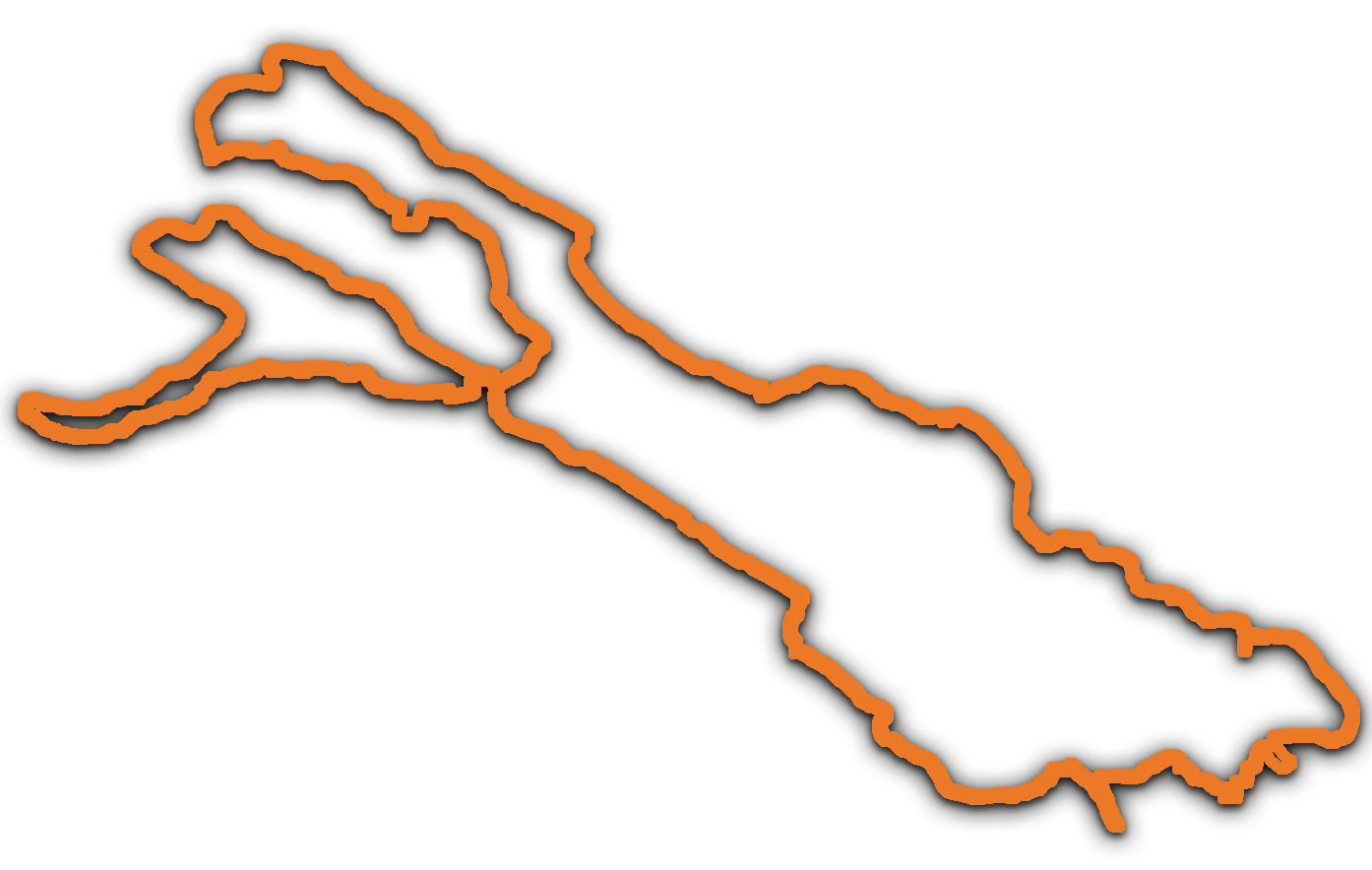

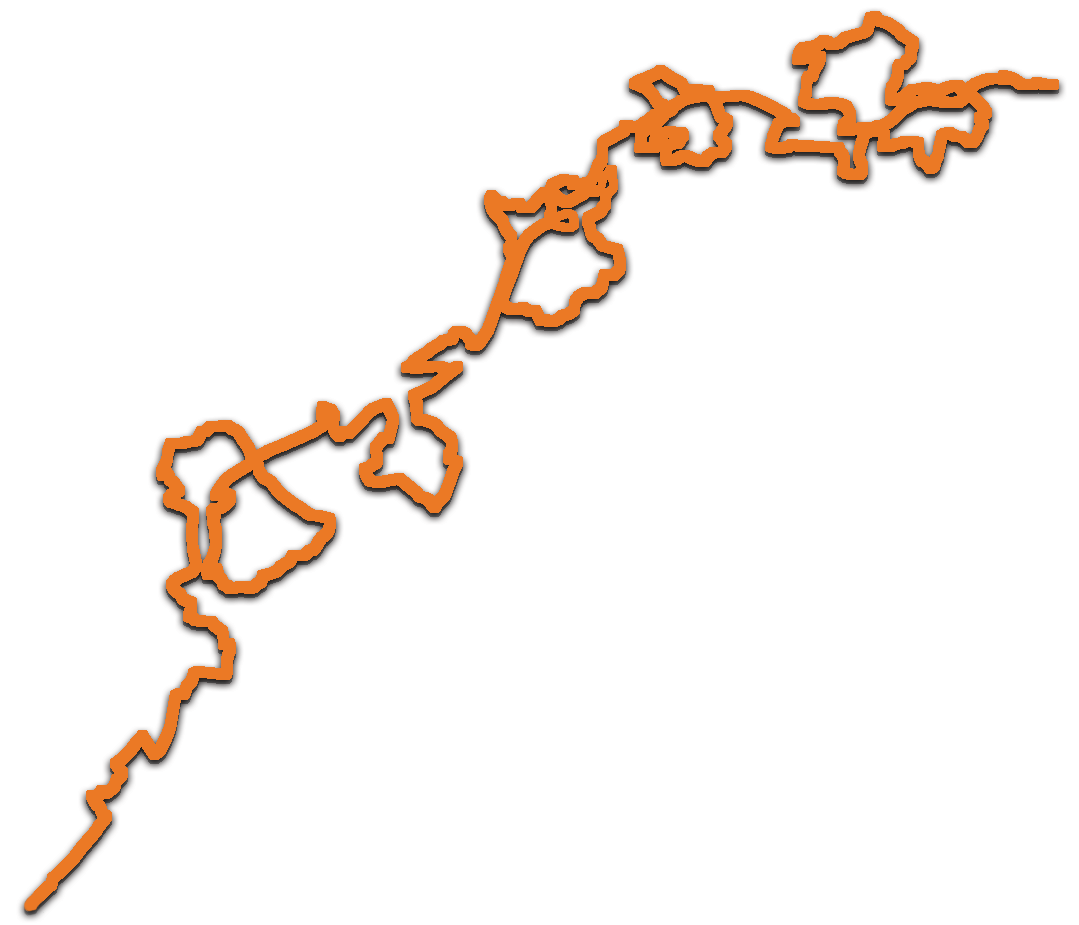

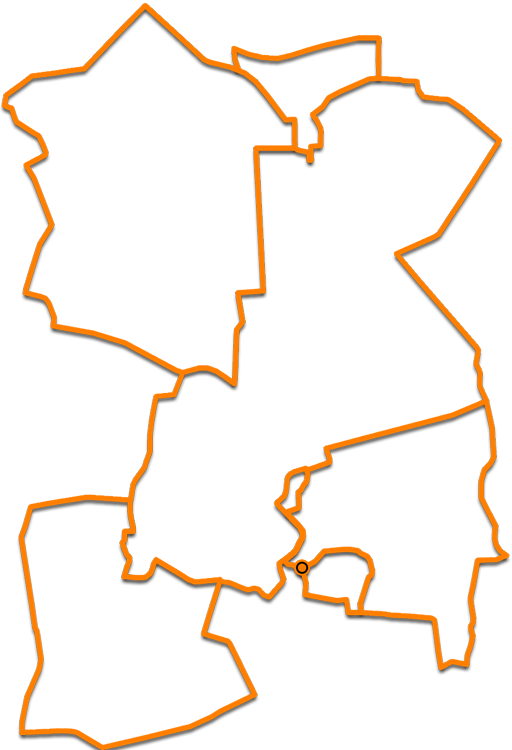

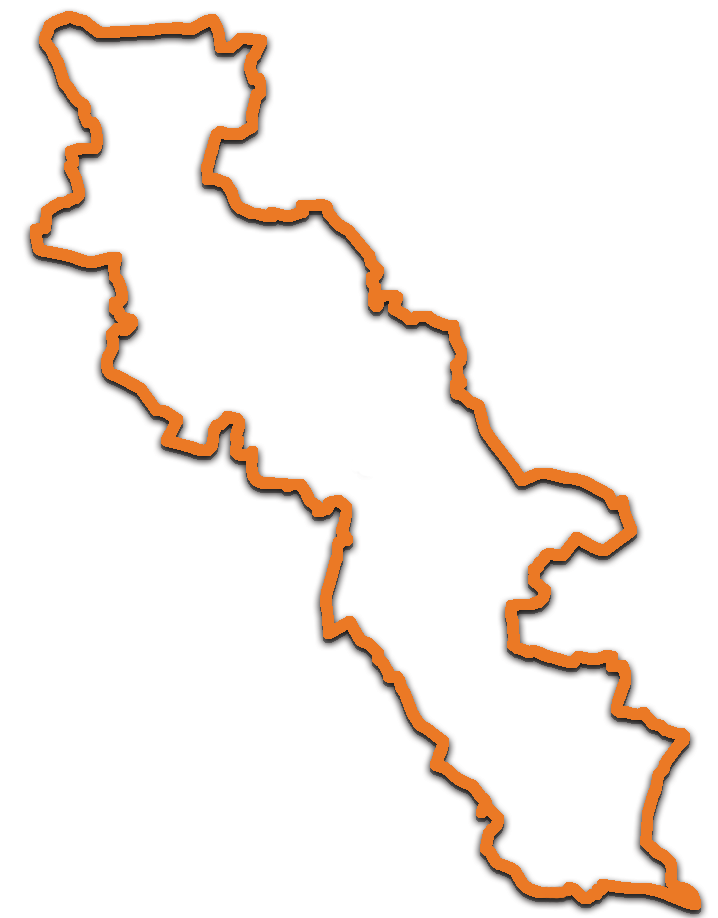

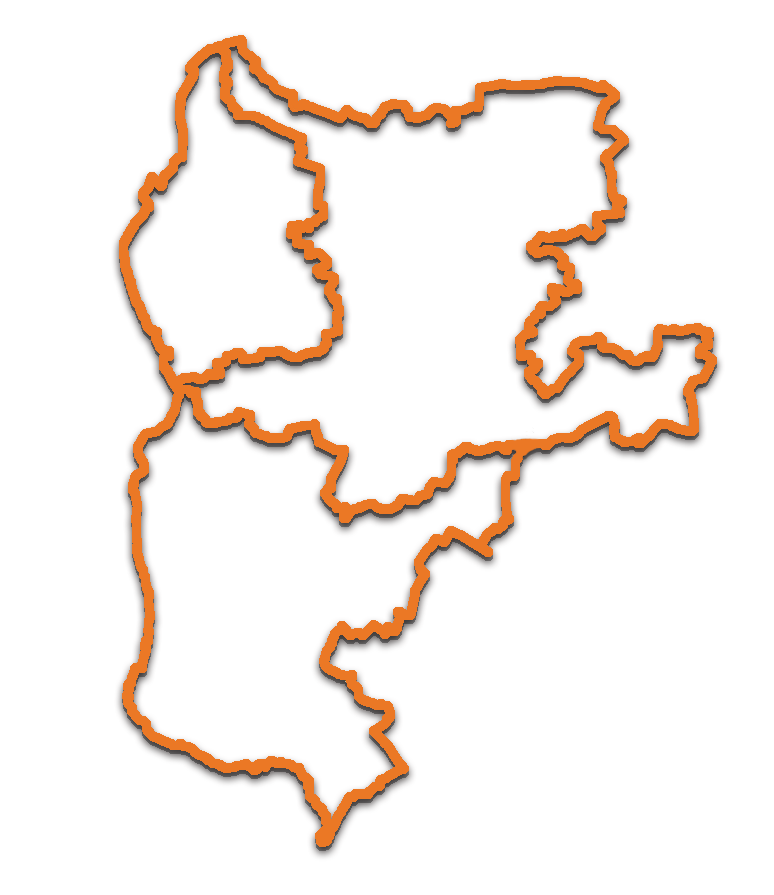

uf einer 250 km langen Schleife durch die ostwestfälische Landschaft führt die Paderborner Land Route rund um die Universitätsstadt Paderborn. Das Paderborner Land besteht aus sehr abwechslungs- und kontrastreichen Landschaftstypen. Zu der Region gehört im Norden an der Lippe das flache Delbrücker Land, die herbe Paderborner Hochfläche mit ihren tief eingeschnittenen Tälern, die Ausläufer des Eggegebirges und des nördlichen Sauerlandes sowie die sandig-flache Heide der Senne, in der sich die Quellen der Ems befinden. Und mittendrin Paderborn, die gemütliche ostwestfälische Großstadt mit seinem berühmten romanisch-gotischen Dom, der im Wesentlichen noch aus dem 13. Jahrhundert stammt, den Kaiserpfalzen und dem prächtigen Rathaus, das noch aus der Zeit der Weserrenaissance stammt. Paderborn zeigt sich aber auch modern: Das Heinz Nixdorf MuseumForum ist das größte Computermuseum der Welt und dient außerdem als lebendiger Veranstaltungsort.

Die Stadt wurde erstmals im Jahre 777 erwähnt, als hier Karl der Große, damals noch König, den ersten fränkischen Reichstag auf sächsischem Boden abhielt. Die Grundmauern der karolingischen Pfalz liegen unterhalb des Doms und sind zum Teil von außen durch eine Glasscheibe einsehbar. Die Ottonisch-salische Pfalz wurde rekonstruiert und befindet sich unmittelbar daneben. Heute beherbergt dieser Bau das ‚Museum in der Kaiserpfalz‘.

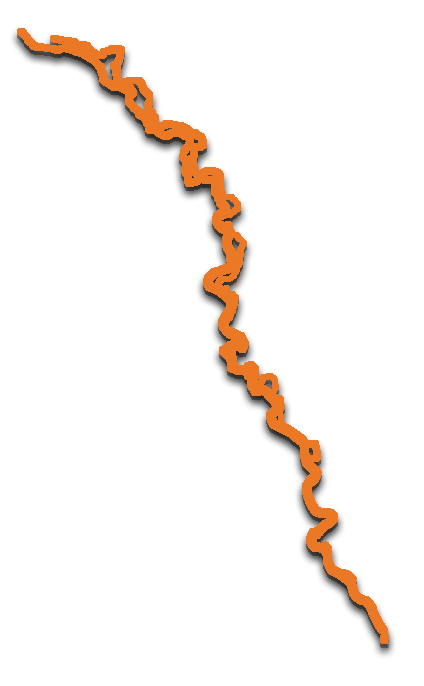

Doch bereits lange vorher hatten Menschen an diesem Ort gesiedelt. Mitten in der Stadt sprudeln die Quellen der Pader, Deutschlands kürzester Fluss. Ihre Quellen gehören zu den wasserreichsten Deutschlands – aus mehr als 200 verschiedenen Ursprüngen strömen durchschnittlich rund 5000 Liter pro Sekunde! Die verschiedenen Quellarme vereinen sich sehr schnell im Innenstadtgebiet, doch schon nach vier Kilometern mündet die Pader in die wasserärmere Lippe und verliert dabei ihren Namen. Die im Jahre 2006 eingeweihte Paderborner Land Route führt durch alle zehn Gemeinden des Kreises Paderborn.

Als richtungsweisendes Logo dient ein blaues Schild mit der Aufschrift ‚Paderborner Land Route‘ sowie dem grün-gelb-blauen Logo der Region.

Im Uhrzeigersinn werden auf dem Rundkurs nach dem Start in Paderborn die Orte Bad Lippspringe, Altenbeken, Schwaney, Lichtenau, Bad Wünnenberg, Büren, Borchen, Salzkotten, Delbrück, Hövelhof, Elsen und Schloss Neuhaus durchfahren. Natürlich kann die Route an jedem Punkt der Strecke begonnen werden und auch in anderer Richtung befahren werden.

Auf dem Radfernweg sind noch weitere kulturhistorische Sehenswürdigkeiten zu entdecken: Schloss Neuhaus im gleichnamigen Stadtteil Paderborns war einst bischöfliche Residenz. Zu der im Renaissancestil errichteten geschlossenen Vierflügelanlage gehören ein prächtiger barocker Garten und ein ausgedehnter Auenpark.

Die wuchtige Wevelsburg ist Deutschlands einzige Dreiecksburg in heute noch geschlossener Bauweise und thront mächtig über dem Almetal. Sie wurde Anfang des 17. Jahrhundert im Stil der Weserrenaissance als fürstbischöfliche Nebenresidenz errichtet und beherbergt das Historische Museum des Hochstifts Paderborn. Eine Erinnerungs- und Gedenkstätte mit der Dauerausstellung ‚Ideologie und Terror der SS‘ geht auf die düstere Geschichte des dortigen Konzentrationslagers und der Schutzstaffel in Wewelsburg ein.

Weitere Höhepunkte auf der Route sind das Altenbekener Eisenbahnviadukt, die größte Kalksandsteinbrücke Europas, das barocke Kloster Dalheim, ein ehemaliges Augustiner-Chorherrenstift bei Lichtenau und das Jesuitenkolleg in Büren.

Die Paderborner Land Route wurde vom ADFC als Qualitätsroute mit drei Sternen ausgezeichnet.

Charakteristik:

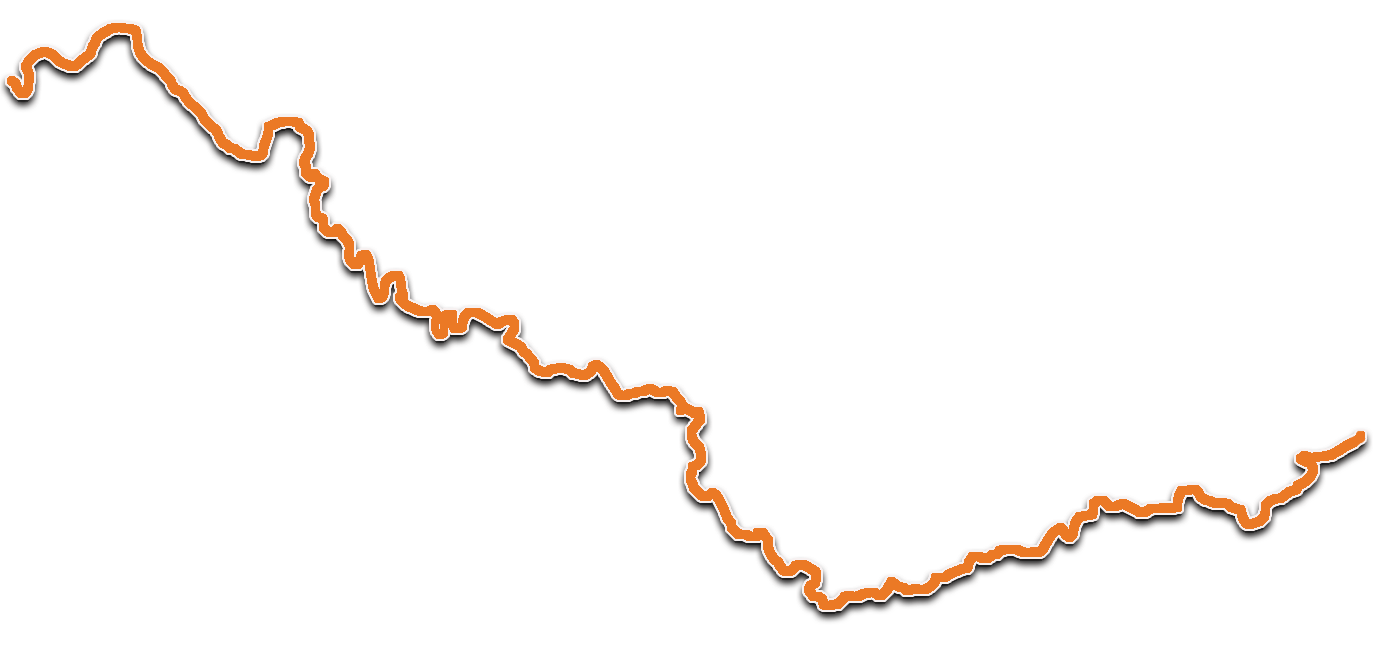

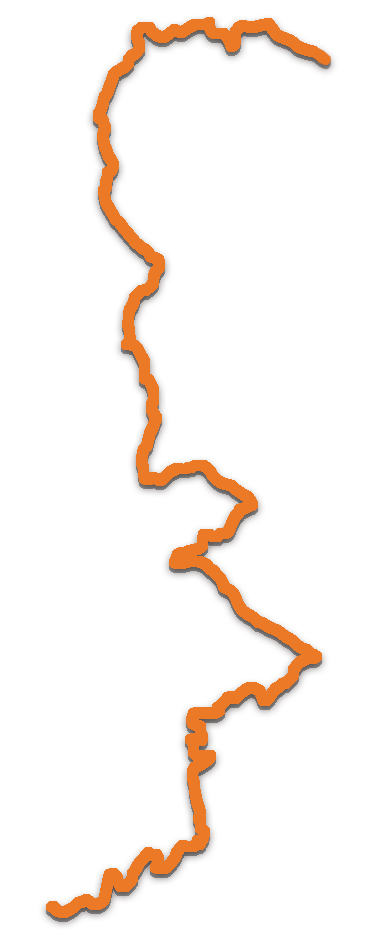

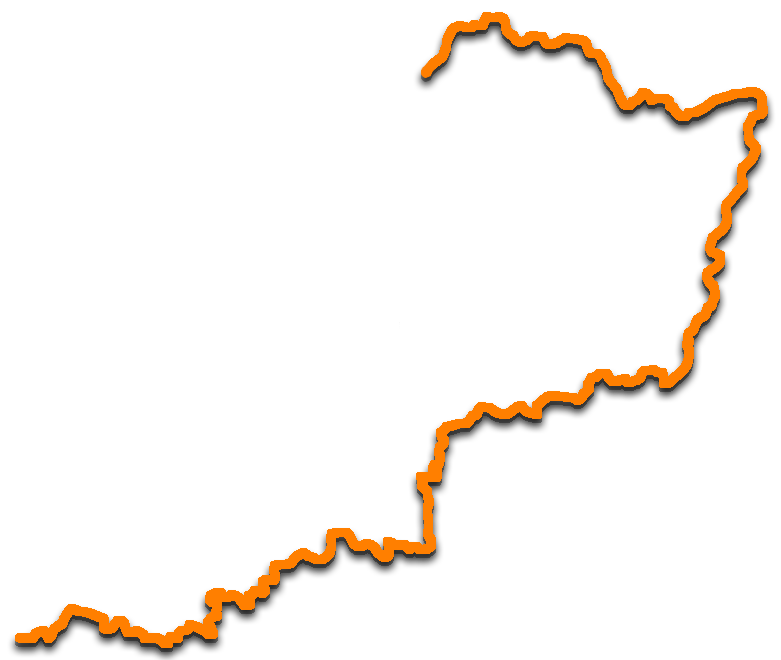

Die nordwestliche Hälfte des Paderborner Landes ist relativ flach und dementsprechend gibt es hier zwischen Büren und Bad Lippspringe (im Uhrzeigersinn gesehen) kaum Steigungen. Im südöstlichen Teil ist das anders. Der Anstieg zur Paderborner Hochfläche ist zwar moderat, aber relativ lang. Größere Steigungen gibt es bei Herbram Wald, Blankenrode im Eggegebirge, Helmern sowie Bleiwäsche im nördlichen Sauerland.

Der Rundkurs nutzt fast ausnahmslos separate Radwege oder verkehrsarme Wirtschaftswege und Nebenstraßen. Diese Wege sind überwiegend asphaltiert. Dennoch gibt es einige unbefestigte Abschnitte, die mit normaler Bereifung gut zu befahren sind – doch für Rennräder eignen sich diese eher nicht.

Ortschaften entlang der Route

Paderborn / Bad Lippspringe / Altenbeken / Lichtenau (Westfalen) / Bad Wünnenberg / Büren (Westfalen) / Borchen / Salzkotten / Delbrück / Hövelhof

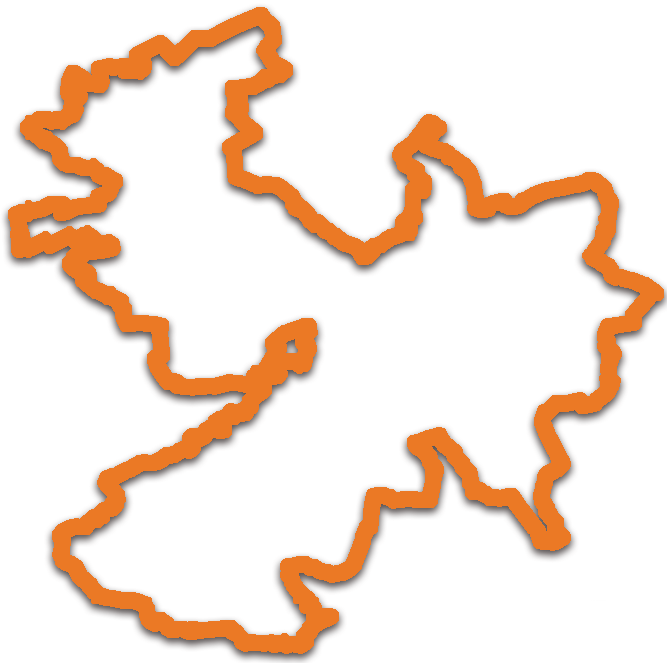

Delbrück

n der flachen Landschaft zwischen Lippe und Ems liegt Delbrück. Sie ist die zweitgrößte Stadt im Kreis Paderborn. Neben der Kernstadt besitzt Delbrück neun Stadtteile und wirbt daher mit dem Slogan ‚Zehn Orte – eine Stadt‘. Erste Siedlungsspuren lassen bereits auf eine Besiedlung vor 3000 Jahren schließen. In Anreppen befand sich einst ein römisches Versorgungslager, in dem kurzzeitig bis zu 6000 Soldaten stationiert waren. Delbrück selber wurde im 13. Jahrhundert erstmals erwähnt und besaß bereits im 15. Jahrhundert weitreichende politische und wirtschaftliche Freiheiten. Das Wahrzeichen ist der schiefe Turm der romanischen Kirche St. Johannes Baptist. Auffällig ist die erhaltene historische Ringbebauung um die zentrale Pfarrkirche. Die Stadt ist Namengeberin für das Delbrücker Land, einem Paradies für Radfahrer. Die platte Landschaft besitzt eine maximale Höhendifferenz von insgesamt nur 37 Metern und bietet zehn kleinere und mit der 33 km langen Spargelroute und dem 45 km langen Kapellenweg zwei längere Radtouren an.

Sehenswertes:

Der schiefe Kirchturm der katholischen Pfarrkirche Johannes Baptist ist das Wahrzeichen der Stadt Delbrück. Die hölzerne Turmspritze hat sich witterungsbedingt im Laufe der Jahrhunderte beträchtlich geneigt.

Das Gotteshaus entstand als massive Wehrkirche um 1180. Möglicherweise stand hier bereits ein Vorgängerbau an gleicher Stelle. 1340 erhielt der romanische Bau ein gotisches Schiff und einen gotischen Chor. Der Turmhelm entstand gegen 1400.

Die bedeutendsten Kirchenschätze stammen zumeist aus der Zeit des Barock, wie der Hochaltar, die Doppelmadonna und die Figur der hl. Agatha. Dagegen wurde die wertvolle Pietà bereits gegen 1400 erschaffen.

Auffällig ist die erhaltene historische Kirchenringbebauung um die zentrale Pfarrkirche. Die Fachwerkgebäude stammen alle aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Das Pfarrhaus wurde 1716 nach Pläne des berühmten Barockbaumeisters Johann Conrad Schlaun (1695 – 1773) erbaut. Das Fachwerkgebäude mit dem Mansardendach befindet sich knapp außerhalb der Kirchringbebauung.

Am Kirchplatz, mitten im Städtchen Delbrück, steht das Heimathaus. Der hiesige Heimatverein zeigt in zwei Räumen Gegenstände und Dokumente aus der Geschichte Delbrücks, darunter historische Trachten und alte Fahnen. Außerdem unterhält der Karnevalsverein ‚Eintracht‘ hier im Gebäude ein eigenes Museumsstübchen und auch die ‚Johannes-Schützenbruderschaft‘ zeigt in seinem Schützenzimmer eine kleine Ausstellung.

Im oberen Stockwerk des Feuerwehr-Gerätehauses im Stadtteil Ostenland hat der Heimatverein ein kleines Museum eingerichtet. Neben geologischen Fundstücken werden in der Ausstellung heimatkundliche Gegenstände, Trachten und Dokumente aus der Geschichte der ehemals selbstständigen Gemeinde Ostenlands präsentiert. Das Museum kann nur auf vorherige Anfrage besichtigt werden.

Die romanische Gewölbebasilika in Boke stammt vermutlich aus dem 12. Jahrhundert. Sie beherbergt die Reliquien des hl. Landelin von Crespin, dem auch die Kirche geweiht ist. Landelin von Crespin lebte im 7. Jahrhundert und war Klostergründer und Abt im Hennegau. Wahrscheinlich stand zuvor an der Position der heutigen Kirche bereits zuvor ein Vorgängerbau. Im Inneren der Bruchsteinkirche wurden in den 1960er Jahren Fresken freigelegt, die noch aus romanischer Zeit stammen. Zu der Ausstattung gehört ein Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, eine Pietà (um 1430), ein Sandsteinrelief (um 1560), eine Doppelmadonna (um 1700) und die barocke Orgel. Die älteste Glocke wurde im Jahre 1669 gegossen.

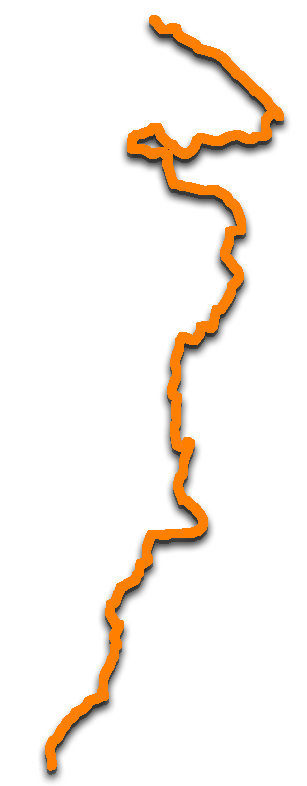

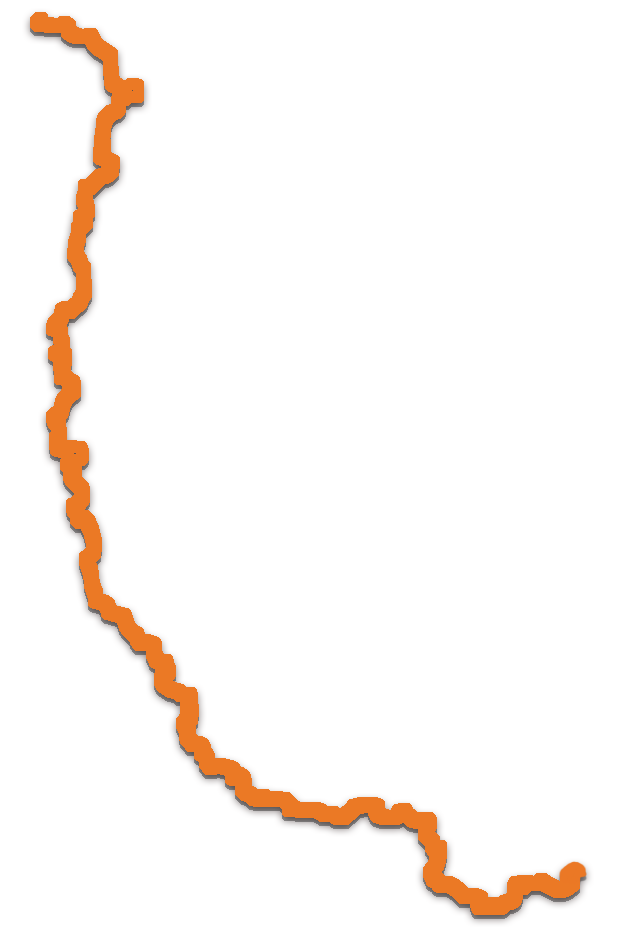

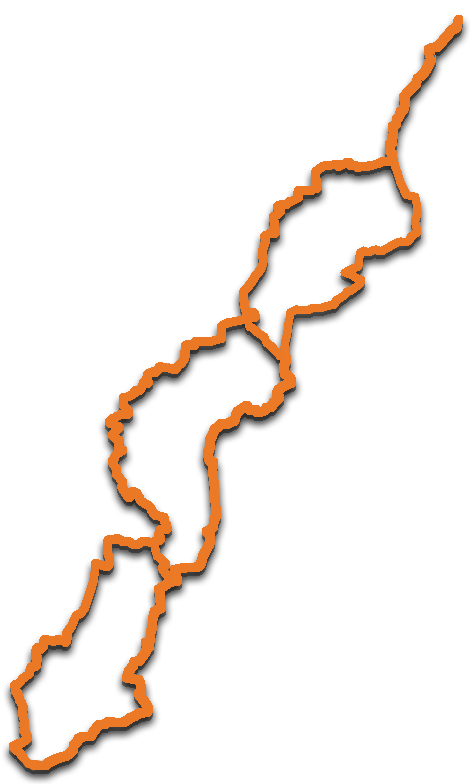

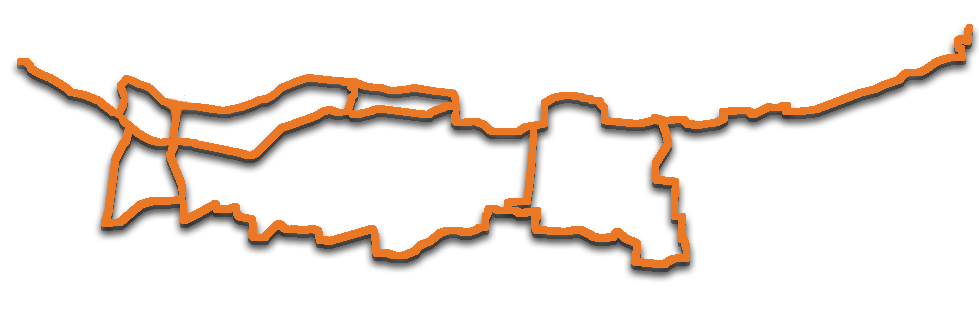

Der auch kurz ‚Boker Kanal‘ genannte Wasserlauf ist ein 1853 fertig gestellter künstlicher Bewässerungskanal. Er gilt als wichtiges Kulturdenkmal Ostwestfalen und führt über 32 Kilometer von Schloß Neuhaus durch die Boker Heide bis auf die Höhe von Lippstadt. Dabei verläuft er parallel zur Lippe, die den Kanal auch mit Wasser versorgt. 16 immer noch funktionsfähige Wehre regulieren den Wasserstand des Kanals. Drei Überführungen leiten den Wasserweg über natürliche Flussläufe. Ziel beim Bau des Kanals war, die sandig-karge und trockene Heidelandschaft für die Landwirtschaft zu kultivieren. Die historischen Wasser-Entnahmerechte besitzen auch heute noch ihre Gültigkeit, obwohl der Boker-Heide-Kanal inzwischen fast nur noch der Grundwasserregulierung dient.

Direkt am südlichen Ufer der heutigen Lippe bei Anreppen befand sich einst ein 23 ha großes Römerlager. Es beschrieb die Form eines unregelmäßigen Längsovals und wurde 1968 wiederentdeckt. Eine Holz-Erde-Mauer diente der Befestigung. Zusätzlich wurde das Lager von Gräben gesichert. Man nimmt an, dass es sich bei dem Lager um eine Versorgungsbasis handelte, denn neben dem Kommandohaus, einigen repräsentativen Wohngebäuden, einer Therme und den Mannschaftsunterkünften konnten ungewöhnlich viele Vorratsspeicher nachgewiesen werden.

Vermutlich war das Lager Anreppen nicht sehr lange in Betrieb. Es wurde römischen Quellen zufolge im Jahre 4 n. Chr. erbaut, wobei wohl bereits zuvor an gleicher Stelle eine militärische Anlage bestand. Wahrscheinlich wurde das Lager bereits im Jahre 9 n. Chr. nach der vernichtenden Niederlage der Römer gegen die Germanen in der Varusschlacht wieder aufgegeben. Zwischenzeitlich waren hier rund 6000 Soldaten stationiert.

Ein archäologischer Lehrpfad führt von der Informationshütte aus zu den ehemaligen Bauten des Römerlagers.

Die vermutlich aus fränkisch-sächsischer Zeit stammende mittelalterliche Wallanlage wurde 1867 bei Grabungen wiederentdeckt. Die Fliehburg besaß einen rechteckigen Grundriss von 65 x 90 m und hatte im Westen einen durch einen Graben geschützten Zugang.

Auf einer Fläche von 8 ha werden im privat geführten Tierpark Nadermann in modernen Tiergehegen rund 650 Tiere aus allen Erdteilen präsentiert, darunter verschiedene Raubtierarten, wie Löwen, Jaguare, Geparde und Ozelote, und Kamelarten, wie Dromedare und Trampeltiere. Innerhalb des Zoos stellt ein Kamel-Museum das Leben und die Lebensräume dieser gemütlichen Tiergattung näher vor. Sehr beliebt bei den Kindern ist der Streichelzoo und die verschiedenen Fahrgeschäfte, die den aufregenden Zoobesuch abrunden.

Das Gastliche Dorf besteht aus mehreren Bauernhöfen aus dem 16. und 18. Jahrhundert. Sie wurden an ihren ursprünglichen Standorten abgebaut und hier wieder originalgetreu wiederhergestellt, wo sie gemeinsam mit einem Backhaus und einer Hirtenkapelle ein bemerkenswertes Ensemble darstellen. Das Gelände besitzt einen hübschen Bauerngarten und lädt sowohl zu einem kleinen Rundgang als auch zum Verweilen in einer Kaffeestube oder im Biergarten ein.

Die romanische Gewölbebasilika wurde vermutlich im 12. Jahrhundert als Nachfolgekirche eines älteren Gotteshauses erbaut. Im späten 19. Jahrhundert wurde die Bruchsteinkirche um ein Querhaus und einen Chor mit Apsis erweitert. Bei Renovierungen in den 1960er Jahren entdeckte man im Bereich des Südportals Wand- und Gewölbemalereien, von denen sich allerdings nur Fragmente erhalten hatten. Zu der Ausstattung gehört ein romanischer Taufstein aus dem 13. Jahrhundert, eine Pietà (um 1430), ein Sandsteinrelief, das Jesu im Grab darstellt (um 1560), eine Doppelmadonna mit Strahlenkranz (um 1700) sowie eine barocke Orgel.

Im südlichen Querhaus werden in einem goldenen Schrein die Reliquien des hl. Landelinius bewahrt.

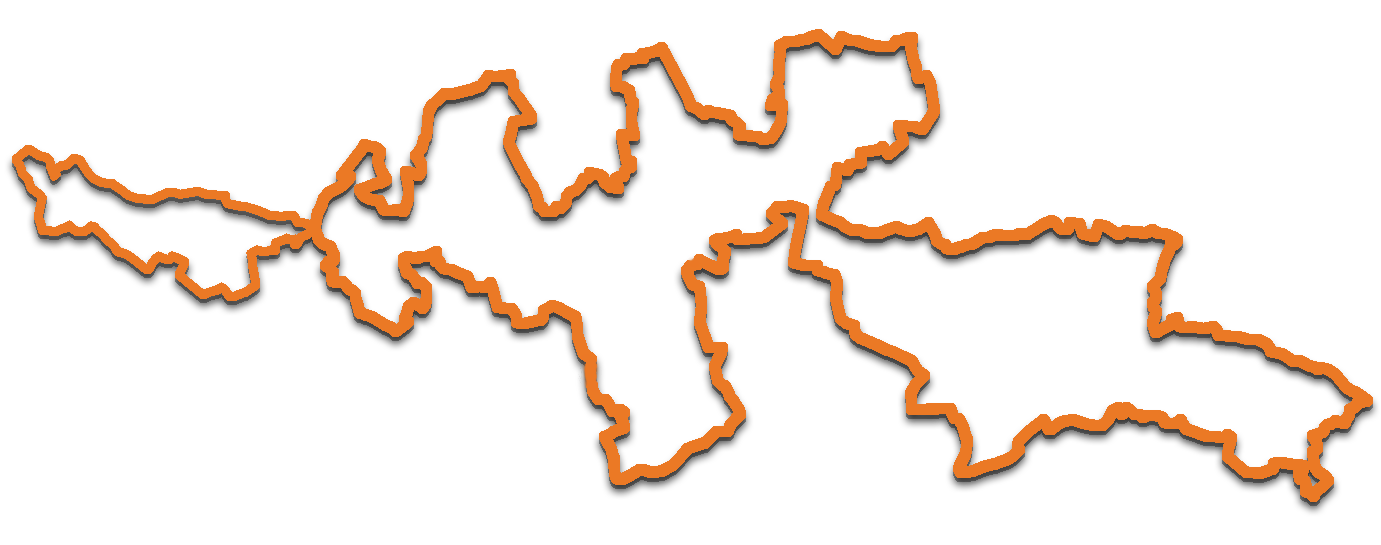

Radrouten die durch Delbrück führen:

EmsRadweg

Römer-Lippe-Route

LandesGartenSchauRoute

Paderborner Land Route

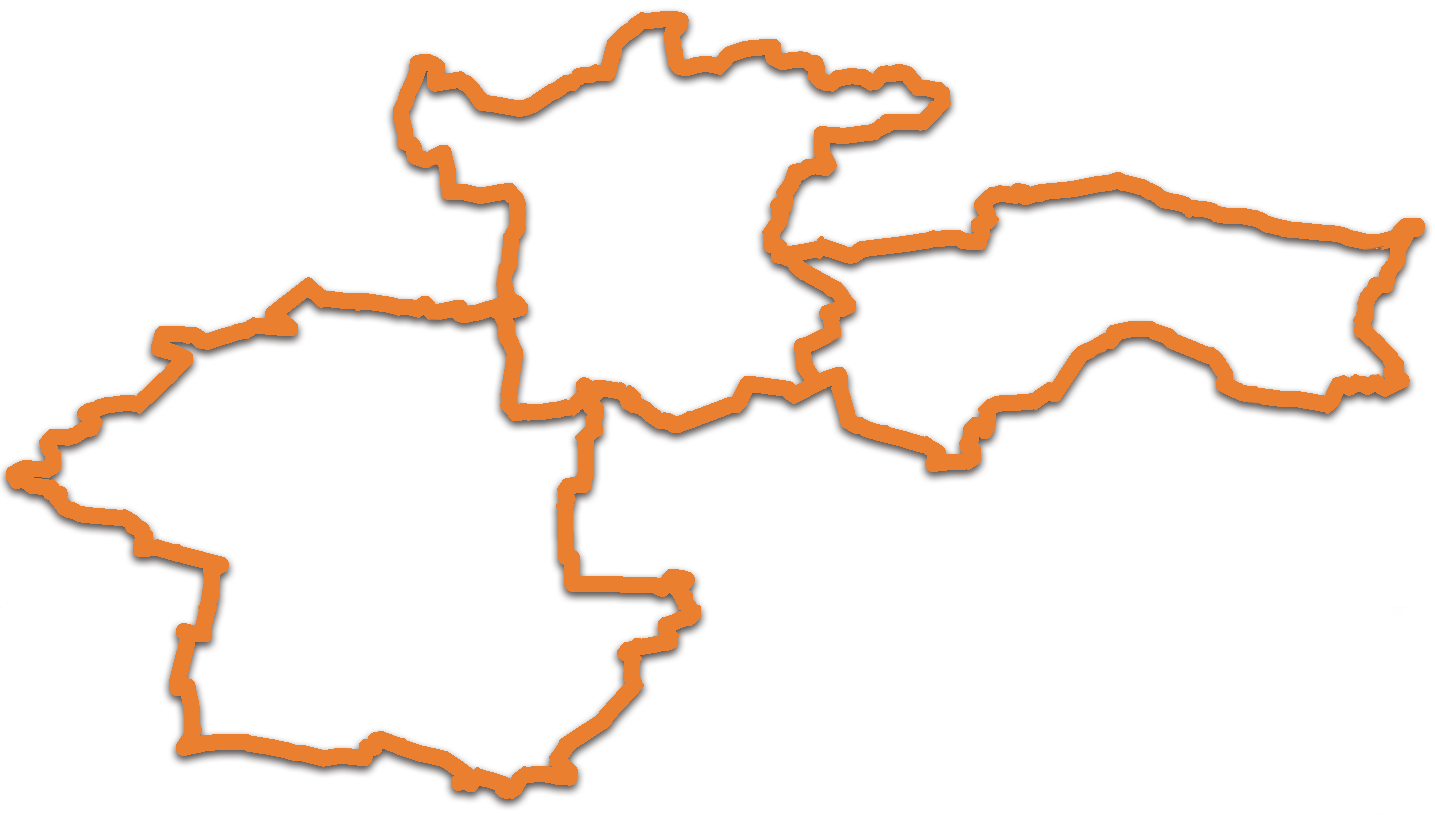

Hövelhof

ie Sennegemeinde Hövelhof liegt am Fuße des Teutoburger Waldes und grenzt auch an die Ausläufer des Eggegebirges. Dennoch ist das Gemeindegebiet ausgesprochen flach und wird von ausgedehnten Heideflächen und Kiefernwäldern geprägt. Das Naturschutzgebiet Moosheide ist mit seinen typischen Sanddünen die bedeutendste zusammenhängende Heidelandschaft Nordrhein-Westfalens. Hier entspringt auch die Ems, wobei sich die meisten der verschiedenen Quellen – wenn man genau ist – auf Stukenbrocker Gebiet befinden. Doch die ersten zehn Kilometer des Stromes verlaufen zunächst durch Hövelhof. In der Heidelandschaft der Senne, gleich am Rande des riesigen Truppenübungsplatzes, befindet sich eine Heidschnuckenschäferei. Die Herde umfasst rund 1000 Tiere, die die Heidelandschaft maßgeblich kultivieren. Auf einer 15 ha großen Wildbahn kann man, wenn man Glück hat, halbwilde Pferde beobachten. Sie sind bereits seit dem 12. Jahrhundert in der Senne und haben hier einen geeigneten Lebensraum gefunden.

Die Ortschaft Hövelhof geht auf den gleichnamigen Meierhof zurück, der bereits um das Jahr 1000 nachweislich existierte. Auf dem Gelände des alten Hofes im Ortskern steht heute das ehemalige Jagdschloss der Fürstbischöfe von Paderborn. Das Fachwerkgebäude aus dem 17. Jahrhundert ist das Wahrzeichen der Gemeinde und wird heute als Pfarrhaus genutzt.

Sehenswertes:

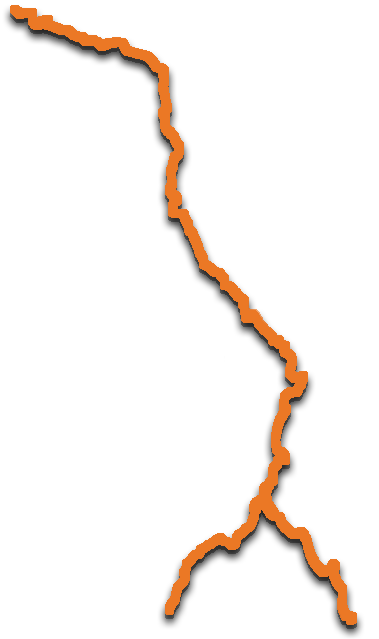

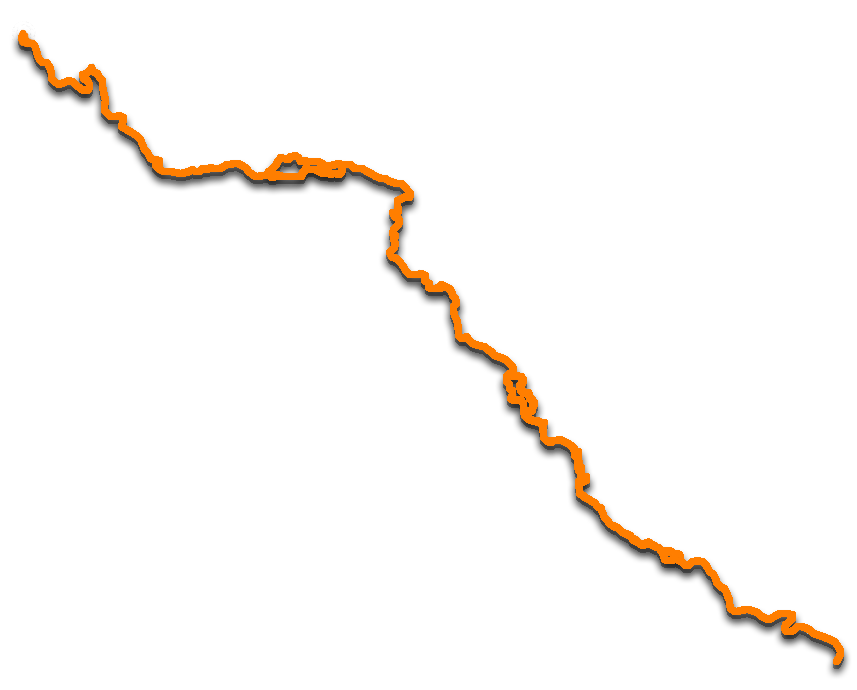

Mit einer Größe von rund 4,5 ha ist die Moosheide das größte Naturschutzgebiet der Senne. Es besteht aus mehreren größeren Heideflächen, ausgedehnten Kiefernwäldern und der typischen Dünenlandschaft. Die Moosheide liegt im Grenzgebiet der Gemeinde Hövelhof und der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Während sich die Emsquellen offiziell auf dem Gebiet von Schloß Holte-Stukenbrock befinden, wurde das Infozentrum EmsQuellen & EmsRadweg auf Hövelhofer Terrain errichtet. Es markiert den Start des 370 km langen Radfernweges, der nach 375 km bei der Mündung der Ems in den Dollart in Emden endet. Dabei werden nützliche Informationen über touristische Angebote und landschaftliche Besonderheiten vermittelt und nicht zuletzt soll auch die Vorfreude auf eine interessante und reizende Radreise geweckt werden.

Das von einer Gräfte umflossene ehemalige Jagdhaus ist das Wahrzeichen der Gemeinde Hövelhof und dient schon seit 1715 als Pfarrhaus der Katholischen Kirche. Es wurde 1661 durch Fürstbischof Adolf von der Recke auf dem zu seinem Besitz gehörenden Hövelhof errichtet, aus dem sich zuvor einst die Ortschaft entwickelt hatte. Das ehemalige Jagdschloss ist ein zweigeschossiges Fachwerkgebäude mit Satteldach und vier Standerkern.

Die alte Dorfschule in Riege wurde 1815 erbaut. Heute findet hier aber kein Unterricht mehr statt. Dafür kann man in einer Museumsausstellung nachvollziehen, wie einst die Schulordnung im alten Preußen gegen Ende des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat. Die Besucher können im alten Klassenzimmer an einem historischen Unterricht teilnehmen. Der Schulgarten ist noch original erhalten und auch die alte Schulglocke befindet sich noch immer auf dem Dach.

Das 1915 erbaute Kolleg ist eine katholische Erziehungseinrichtung mit 100 Heimplätzen. Bekannt wurde es durch die künstlerische Gestaltung der dem hl. Nikolaus geweihten und im Jugendstil ausgeschmückten Hauskirche. Mitte der 1920er Jahre schuf Heinrich Repke die eindrucksvollen Malereien. Im Zweiten Weltkrieg nahmen diese zwar leider einigen Schaden, doch nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten erstrahlen sie heute wieder im alten Glanz.

Die heimatkundliche Ausstellung besteht aus dem Heimathaus und dem Haus des historischen Handwerks. Das Heimathaus ist ein um 1900 erbautes typisches Hövelhofer Bauernhaus mit Backhaus, Scheune und einer Remise, in dem das ländliche Leben im anfänglichen letzten Jahrhundert wieder erfahrbar wird. Im Haus des historischen Handwerks kann man viel über traditionelle Handwerke lernen: wie haben die Menschen damals gesponnen und gewebt? Wie funktionierte das Besenbinden oder das Korbflechten? Was waren die Aufgaben des Schmiedes und des Seilers? Die Museumsanlage ist nur nach vorheriger telefonischer Absprache zu besichtigen.

Am idyllischen Furlbach stehen noch zwei gut erhaltene Wassermühlen aus alter Zeit. Die Henkenmühle wurde um 1700 errichtet, die Furlmühle, auch Hammersmühle genannt, geht sogar auf das Jahr 1591 zurück. Beide Anlagen dienten zunächst der Verarbeitung von Hanf und Flachs und später als Schrotmühle.

Radrouten die durch Hövelhof führen:

Bad Lippspringe

ie Kurstadt liegt südlich des Teutoburger Waldes und an den Ausläufern des Eggegebirges an der Heidelandschaft der Senne. Hier herrscht ein ausgesprochen reizarmes Heilklima mit ausgeglichenen Feuchtigkeitswerten – so nennt sich Bad Lippspringe auch die ‚grüne Lunge Ostwestfalens‘. Bad Lippspringe ist seit 1982 ‚Staatlich anerkanntes Heilbad‘ und ‚Heilklimatischer Kurort‘. zusätzlich erhielt die Stadt 2005 das Prädikat “Premium Class“ zuerkannt. Gleich drei Kurgärten und der 240 ha große Kurwald laden zum Flanieren, Wandern und Verweilen ein. Berühmt geworden ist Bad Lippspringe durch seine verschiedenen Heilquellen, die die über 175-jährige Bad-Tradition begründeten. Zu ihnen zählen die Arminiusquelle, die Liboriusquelle und die 27,9°C warme Martinusquelle. Papst Pius X. war einst der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle. Die größte Quelle aber ist die der Lippe. Sie gehört zu den wasserreichsten Quellen Deutschlands. Der rechte Nebenfluss des Rheines beginnt hier seine 220 km lange Reise nach Westen. An der Lippequelle hielt Karl der Große im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen ab. In diesem Zusammenhang wurde der Ort erstmals urkundlich als ‚Lippiogyspringiae‘ erwähnt. Die Burg, von der heute nur noch eine Ruine im Kurpark erhalten blieb, entstammt vermutlich dem frühen 13. Jahrhundert. Um 1380 wurde die Stadtmauer um die Altstadt erbaut. Von ihr sind aber nur noch wenige Reste erhalten.

Im Jahr 2017 wird in Bad Lippspringe die Landesgartenschau stattfinden.

Sehenswertes:

Die Ruine der Lippspringer Burg ist eines der Wahrzeichen der Kurstadt und steht heute im Kurpark gleich neben der Lippequelle. Von der einst stolzen Wasserburg, die ursprünglich aus einer Kernburg und einer Vorburg bestand, ist bis auf die Reste des Amtshauses, eine Umfassungsmauer und den historischen Burgkeller nicht mehr viel erhalten. Dort, wo früher das Hauptgebäude stand, befindet sich heute das Kongresshaus. Die Burg Lippspringe wurde 1312 erstmals erwähnt. Damals befand sich das Gemäuer im Besitz des Paderborner Domkapitels und diente als Wohnsitz für Burgmannen, die als Ritter und adlige Ministeriale Verteidigungsaufgaben für die Burggrafen erfüllten. Die Burg wurde bei verschiedenen Fehden immer wieder belagert und beschädigt. Besonders stark wurde sie im Dreißigjährigen Krieg sowie im Siebenjährigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Burg schließlich endgültig aufgegeben. Die Mauern wurden weitgehend abgetragen und die Wassergräben zugeschüttet.

Die Ruine der Lippspringer Burg ist eines der Wahrzeichen der Kurstadt und steht heute im Kurpark gleich neben der Lippequelle. Von der einst stolzen Wasserburg, die ursprünglich aus einer Kernburg und einer Vorburg bestand, ist bis auf die Reste des Amtshauses, eine Umfassungsmauer und den historischen Burgkeller nicht mehr viel erhalten. Dort, wo früher das Hauptgebäude stand, befindet sich heute das Kongresshaus. Die Burg Lippspringe wurde 1312 erstmals erwähnt. Damals befand sich das Gemäuer im Besitz des Paderborner Domkapitels und diente als Wohnsitz für Burgmannen, die als Ritter und adlige Ministeriale Verteidigungsaufgaben für die Burggrafen erfüllten. Die Burg wurde bei verschiedenen Fehden immer wieder belagert und beschädigt. Besonders stark wurde sie im Dreißigjährigen Krieg sowie im Siebenjährigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Burg schließlich endgültig aufgegeben. Die Mauern wurden weitgehend abgetragen und die Wassergräben zugeschüttet.

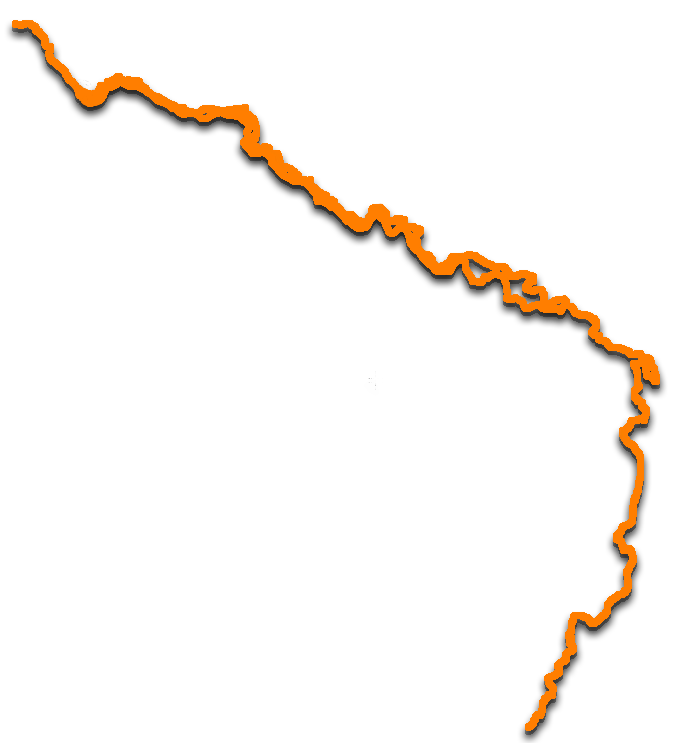

Gleich neben der Burgruine im Kurpark von Bad Lippspringe befindet sich der Quellteich der Lippe, im Volksmund auch ‚Odins Auge‘ genannt. Denn glaubt man der Sage, so warf hier einst der germanische Gott Odin sein Auge in die trockene Einöde, um diese durch Wasser in eine blühende Landschaft zu verwandeln. Belegt dagegen ist, dass Karl der Große hier im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen abhielt. Mit einer Schüttung von 740 Litern in der Sekunde gehört die Lippequelle zu den größten Quellen Deutschlands. Von hier aus beginnt der 220 Kilometer lange Weg des Wasserlaufes, der schließlich bei Wesel mit der Mündung in den Rhein endet.

Gleich neben der Burgruine im Kurpark von Bad Lippspringe befindet sich der Quellteich der Lippe, im Volksmund auch ‚Odins Auge‘ genannt. Denn glaubt man der Sage, so warf hier einst der germanische Gott Odin sein Auge in die trockene Einöde, um diese durch Wasser in eine blühende Landschaft zu verwandeln. Belegt dagegen ist, dass Karl der Große hier im 8. Jahrhundert drei Reichsversammlungen abhielt. Mit einer Schüttung von 740 Litern in der Sekunde gehört die Lippequelle zu den größten Quellen Deutschlands. Von hier aus beginnt der 220 Kilometer lange Weg des Wasserlaufes, der schließlich bei Wesel mit der Mündung in den Rhein endet.

Gerade einmal 25 Meter neben dem Lippequellteich befindet sich die Arminiusquelle. Die warme, rötliche Calcium-Sulfat-Hydrogen-Carbonat-Therme mit einer Temperatur von 20,5°C galt lange als Nebenquelle der Lippe, besitzt aber einen eigenständigen Wasserursprung.

Am Rande des Kurparks befindet sich das zweistöckige, denkmalgeschützte Prinzenpalais. Es war 1855 als Kurhaus erbaut worden, diente aber zunächst als Herberge dem Herzog von Nassau, der regelmäßig in die Senne zum Jagen kam. Im Zuge der Weltausstellung ‚Expo 2000‘ richtete man im Prinzenpalais das Informations- und Dokumentationszentrum ‚Naturschutz und Militär auf dem Truppenübungsplatz Senne‘ ein.

Am Rande des Kurparks befindet sich das zweistöckige, denkmalgeschützte Prinzenpalais. Es war 1855 als Kurhaus erbaut worden, diente aber zunächst als Herberge dem Herzog von Nassau, der regelmäßig in die Senne zum Jagen kam. Im Zuge der Weltausstellung ‚Expo 2000‘ richtete man im Prinzenpalais das Informations- und Dokumentationszentrum ‚Naturschutz und Militär auf dem Truppenübungsplatz Senne‘ ein.

Gleich neben der Kirche St. Martin befindet sich das Haus Hartmann. Es beherbergt neben einem Jugendtreff auch eine heimatkundliche Ausstellung. Das vom Heimatverein betriebene Museum beleuchtet die wechselvolle Geschichte der Stadt Bad Lippspringe. Die Schwerpunkte der Ausstellung gliedern sich in fünf Abschnitte: die Erdgeschichte, Siedlungen in der Steinzeit, das Leben im Mittelalter, die jüngere Geschichte sowie die Geschichte des Bades. Ein Modell zeigt das Rathaus von 1802 und eines die Stadt, so wie sie im Jahre 1600 ausgesehen hat.

In Bad Lippspringe gibt es gleich drei Kurparks. Der 6,2 ha große Arminuspark besitzt einen sehr alten Baumbestand und wurde 1840 in Anlehnung an Pläne des berühmten Landschaftsplaner Peter Josef Lenné angelegt. Im Zuge der ‚Expo 2000‘ wurde das Areal zu einem so genannten ‘Allergologischen Kommunikationspark‘ umgestaltet. Die Lippepromenade führt entlang des Lippequellteiches zur Burgruine. Gegenüber befindet sich die Arminiusquelle.

In Bad Lippspringe gibt es gleich drei Kurparks. Der 6,2 ha große Arminuspark besitzt einen sehr alten Baumbestand und wurde 1840 in Anlehnung an Pläne des berühmten Landschaftsplaner Peter Josef Lenné angelegt. Im Zuge der ‚Expo 2000‘ wurde das Areal zu einem so genannten ‘Allergologischen Kommunikationspark‘ umgestaltet. Die Lippepromenade führt entlang des Lippequellteiches zur Burgruine. Gegenüber befindet sich die Arminiusquelle.

Im Nordosten schließt sich direkt der 2,5 ha große Jordanpark an. In dem um 1900 angelegten waldartigen Park entspringt das kleine Flüsschen Jordan.

Im Gegensatz zum Arminiuspark und Jordanpark ist der nach Karl dem Großen benannte Kaiser-Karls-Park nicht frei zugänglich. Er wurde 1951 als Ersatzpark im Nordwesten der Stadt angelegt, da der Arminiuspark durch die britische Besatzungsmacht beschlagnahmt worden war. Ein besonderer Blickfang ist die große Wasserfontäne, die am Abend bunt angestrahlt wird. Der Park ist gärtnerisch sehr aufwändig mit farbigen Blumenrabatten, blühenden Büschen und Brunnenanlagen gestaltet. Besonders im Mai und Juni imponiert der Park, der als der Schönste der drei Kurparks gilt, mit seiner überbordenden Blütenpracht. Fahrräder sind im Kaiser-Karls-Park nicht gestattet.

Teile des Kurparkes und des angrenzenden Kurwaldes gehören zum Kernbereich der 2017 hier stattfindenden Landesgartenschau.

Die Liborius-Heilquelle wird durch ein neugotisches Brunnenhaus eingefasst. Die schmucke Trinkhalle entstand zwischen 1905 und 1910 und fällt durch die reich gegliederte Fensterfront auf. Durch das Glasdach wirkt der innere Saal mit seinen Säulen sehr hell. Über dem Wasserauswurf der Heilquelle steht eine Statue des hl. Liborius. Der Bischof von Le Mans lebte im 4. und 5. Jahrhundert. Seine Reliquien werden in Paderborn bewahrt, was zu der alten Städtefreundschaft zwischen Paderborn und Le Mans führte. Von Paderborn ging die weltweite Heiligenverehrung Liborius aus. Der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle war Papst Pius X. (1835 – 1914). Das Wappen prangt noch heute an der Front des Brunnenhauses.

Die Liborius-Heilquelle wird durch ein neugotisches Brunnenhaus eingefasst. Die schmucke Trinkhalle entstand zwischen 1905 und 1910 und fällt durch die reich gegliederte Fensterfront auf. Durch das Glasdach wirkt der innere Saal mit seinen Säulen sehr hell. Über dem Wasserauswurf der Heilquelle steht eine Statue des hl. Liborius. Der Bischof von Le Mans lebte im 4. und 5. Jahrhundert. Seine Reliquien werden in Paderborn bewahrt, was zu der alten Städtefreundschaft zwischen Paderborn und Le Mans führte. Von Paderborn ging die weltweite Heiligenverehrung Liborius aus. Der prominenteste Nutzer der Liboriusquelle war Papst Pius X. (1835 – 1914). Das Wappen prangt noch heute an der Front des Brunnenhauses.

Der uralte Gutshof ist schon rund 1000 Jahre alt. Bereits im Jahre 1036 taucht er in einem alten Dokument auf. Das heutige Herrenhaus wurde um 1600 erbaut. Die Wirtschaftsgebäude entstanden vom frühen 17. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert. Das landwirtschaftliche Anwesen befindet sich auch heute im privaten Besitz und kann daher nicht besichtigt werden.

Radrouten die durch Bad Lippspringe führen:

LandesGartenSchauRoute

Römer-Lippe-Route

Paderborner Land Route

Paderborn

ie Universitätsstadt Paderborn ist das wirtschaftliche, kulturelle und geografische Zentrum des Paderborner Landes. In der ostwestfälischen, katholisch geprägten Großstadt prallen Geschichte und Gegenwart, Mittelalter und Hightech unmittelbar aufeinander. Paderborn entstand vor über 1200 Jahren. Nach der Unterwerfung der Sachsen ließ Karl der Große im Jahre 777 an den Quellen der Pader eine Pfalz und gleich daneben einen Dom erbauen. Hier traf er sich zwanzig Jahre später mit Papst Leo III., um seine Kaiserkrönung zu besprechen. Reste der alten Kaiserpfalz sind bis heute erhalten. Der mächtige romanisch-gotische Dom, der in seiner heutigen Form aus dem 13. Jahrhundert stammt, bestimmt die weitläufige und dennoch gemütliche Innenstadt. Das Schloss Neuhaus gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der Weserrenaissance und diente einst als Residenz für die Fürstbischöfe von Paderborn. Die Innenstadt hat unter den Bombenangriffen des Zweiten Weltkrieges stark gelitten. Es gelang dennoch, einige historische Gebäude wieder aufzubauen. So zählen das Alte Rathaus, das Gymnasium Theorianum und die Bartholomäuskapelle zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten Paderborns. Und natürlich gehört auch ein Abstecher zum Paderquellsees zum Pflichtprogramm eines jeden Besuchers. Die Stadt bietet ein breites Spektrum an interessanten Museen, darunter mehrere bedeutende Kunstausstellungen. Ein besonderes musealisches Highlight ist das Heinz Nixdorf MuseumsForum, das momentan größte Computermuseum der Welt.

Sehenswertes:

Stolz, mächtig und stadtprägend steht im Zentrum Paderborns der Hohe Dom St. Maria, St. Liborius und St. Kilian. Er ist die Bischofs- und Kathedralkirche des Erzbistums Paderborn.

Ein erstes Gotteshaus wurde bereits 776 durch Karl des Großen gleich neben dessen damaliger Königpfalz erbaut. Als Karl im Jahre 799 mit Papst Leo III. hier zusammentraf, wurde dabei nicht nur Karls Ernennung zum Kaiser beschlossen, sondern auch das Erzbistum Paderborn gegründet.

Der heutige Dom entstand im Wesentlichen im 13. Jahrhundert, wobei auch Teile des Vorgängerbaus aus dem 11. und 12. Jahrhundert integriert wurden. Die dreischiffige Halle ist über 100 Meter lang und besitzt zwei Querhäuser. Das Langhaus gilt in seiner Ausführung als prägend für die gesamte Region. In der Krypta werden die Gebeine des hl. Liborius aufbewahrt. Mit einer Länge von 32 Metern gehört sie zu den größten Krypten Deutschlands. Daneben befindet sich die 1935 neu errichtete Bischofsgruft. Auffällig ist der 93 Meter hohe, wuchtige Westturm, der von zwei kleineren Rundtürmen flankiert wird. Er überragt die gesamte Innenstadt Paderborns.

Der Sakralbau beherbergt eine Vielzahl wertvoller Einrichtungsgegenstände, darunter das Paradiesportal (vor 1240), die Kanzel (1736) und das Grabmahl des Fürstbischofs Dietrich IV. von Fürstenberg (1618). Zu den sehenswerten sakralen Kunstwerken gehört der gotische Hochaltar (15. Jhd.), die Doppelmadonna (um 1480), eine mittelalterliche Piéta (um 1380) sowie zwei Relieffriese.

Das im 16. Jahrhundert entstandene berühmte Drei-Hasen-Fenster befindet sich im Kreuzgang.

Als man 1964 bei Grabungen auf die Grundmauern der Kaiserpfalz Karls des Großen stieß, handelte sich dabei um eine archäologische Sensation. Die Grundmauern der Pfalzanlage stammten sowohl aus karolingischer als auch aus ottonischer Zeit. Von hier aus wurde einst Weltpolitik betrieben. Die Mauerreste waren so gut erhalten, dass man die historischen Bausubstanz für den rekonstruierten Wiederaufbau nutzte. So kann man heute sehr gut nachvollziehen, wie die originale Kaiserpfalz damals ausgesehen hat. Die Gebäude beherbergen heute ein Museum, in dem Funde aus dem frühen Mittelalter ausgestellt werden.

Die kleine Bartholomäuskapelle an der Kaiserpfalz gilt als bedeutende kunst- und baugeschichtliche Kostbarkeit. Sie wurde 1017 durch Bischof Meinwerk im byzantinischen angelehnten Stil erbaut und gilt als die älteste Hallenkirche Deutschlands. Das Gotteshaus mit dem von Säulen getragene Gewölbe ist bis heute nahezu unverändert erhalten.

Am Zusammenfluss von Lippe, Pader und Alme steht mit dem Schloss Neuhaus eines der bedeutendsten Bauwerke der Weserrenaissance. Die prachtvolle Vierflügelanlage wird von dreigeschossigen Rundtürmen flankiert. Eine Wassergräfte umgibt das Prunkhaus.

Bereits im 11. Jahrhundert hatten die Bischöfe von Paderborn an dieser Stelle ein ‚festes Haus‘ erbauen lassen. 1370 wurde Schloss Neuhaus zur bischöflichen Residenz und blieb dieses bis zum Reichsdeputationshauptabschluss im Jahre 1803. In der Folgezeit wurde das Schloss überwiegend militärisch genutzt, bis die damalige Gemeinde Schloss Neuhaus im Jahre 1957 die gesamte Schlossanlage übernahm, die darin eine Schule unterbrachte. Als Paderborn 1994 die Landesgartenschau ausrichtete, wurde um das Schloss der so genannte ‚Schloss- und Auenpark‘ angelegt, der auch heute noch im Sommer für Open-Air-Veranstaltungen genutzt wird. Das Renaissanceschloss wird heute häufig für Hochzeiten genutzt.

Fürstbischof Clemens August ließ im 18. Jahrhundert die Wirtschaftsgebäude im barocken Stil erneuern. So entstand zwischen 1729 und 1732 der große Marstall, in dem mehr als 100 Pferde Platz fanden.

Bis 1990 wurde das Gebäude noch durch eine britische Garnison genutzt. Nach einer umfassenden Sanierung ist im Marstall heute das Historische Museum untergebracht. Neben archäologischen Fundstücken, Dokumenten und Alltagsgegenständen aus der Geschichte des Stadtteils Schloß Neuhaus geht das Museum auch besonders auf die Fürstbischöfliche Residenz sowie auf die Garnisonsgeschichte des Ortes ein. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die umfangreiche Glas- und Keramiksammlung Nachtmann. Daneben finden auch häufig Sonderausstellungen statt.

Neben dem Kirchturm des Paderborner Domes befindet sich das Erzbischöfliche Diözesanmuseum. Es ist das älteste Museum dieser Art im deutschsprachigen Raum. Bereits 1853 wurde die umfangreiche Sammlung, die aus rund 8000 Werken sakraler Kunst besteht, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Ausstellung beschränkt sich allerdings auf rund 1000 Kunstwerke, die ständig ausgestellt werden. Als wertvollste Skulptur gilt eine Madonna aus der Mitte des 11. Jahrhunderts, die eine der ältesten Madonnendarstellungen in der abendländischen Kunst darstellt. Neben der ständigen Ausstellung werden im Museum auch regelmäßig Wechselausstellungen präsentiert.

Das alte Rathaus von Paderborn wurde zwischen 1613 und 1620 im Stil der Weser-Renaissance erbaut, wobei man die Bausubstanz des Vorgängergebäudes aus dem 15. Jahrhundert mit einbezog. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde das Rathaus zweimal umgebaut und vergrößert. Dabei entstanden der große Saal im Obergeschoss und das repräsentative Treppenhaus. Das große Ratsgebäude bot zwischenzeitlich auch Platz für das Zollamt, die Stadtwaage, die Polizei, die Feuerwehr, die Sparkasse und für ein Museum. Nachdem das historische Gebäude im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt worden war, richtete man es bis 1958 wieder vollständig her. Neben dem Dom gilt das Rathaus als Wahrzeichen der Stadt Paderborn.

Das Abdinghofkloster St. Peter und Paul wurde als Benediktinerabtei im Jahre 1015 gegründet. Mehrfach fiel es während des Mittelalters bei großen Stadtbränden dem Feuer zum Opfer. Letztmalig baute man es im 12. Jahrhundert wieder auf. Nach der Auflösung des Klosters im Zuge der Säkularisierung wurden die Gebäude zunächst als Kaserne genutzt. Später übernahm die evangelisch-lutherische Gemeinde das Gotteshaus als erste protestantische Kirche im ansonsten erzkatholischen Paderborn. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Kirche und die Konventgebäude stark in Mitleidenschaft gezogen. Bis 1952 erfolgte der Wiederaufbau der Abdinghofkirche, die auch heute noch als Hauptkirche der evangelischen Gemeinde Paderborn dient.

Das ehemalige Abdinghofkloster wurde im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört. Auf den historischen Fundamenten wurde dann die Städtische Galerie errichtet, die im Jahre 2001 durch einen modernen Anbau erweitert wurde. Die Galerie beherbergt eine umfangreiche Sammlung von graphischen und fotographischen Arbeiten aus dem 20. und 21. Jahrhundert, die in regelmäßig wechselnden Ausstellungen dem Publikum präsentiert werden.

Das Museum für sakrale Kunst zeigt die private Kollektion des Künstlers Bernd Cassau in seinem eigenen Haus. In jahrzehntelanger Sammelleidenschaft trug Cassau zahlreiche historische Kelche, Kreuze und Monstranzen zusammen, die durch eigene Werke ergänzt werden. Die würdevolle Ausstellung zeigt die bestechende Schönheit und die beeindruckende Vielfalt in der sakralen Kunst und bietet darüber hinaus einen Ort der Besinnung, der Stille und der Andacht.

Das ‚Theo‘, wie das Gymnasium in Paderborn umgangssprachlich heißt, wurde bereits 799 als Domschule gegründet und gehört damit zu den ältesten noch bestehenden Schulen Deutschlands. Es steht in unmittelbarer Nähe des Rathauses mitten in der Innenstadt. Das heutige Studiengebäude entstand zwischen 1612 und 1614 und diente bis zu 1.000 Schülern gleichzeitig als Lernort. Bedeutende Schulleiter waren der Mathematiker Reinherr von Paderborn (um 1140 – um1190) sowie der spätere Paderborner Bischof und Kardinal Thomas Oliver (um 1170 – 1227).

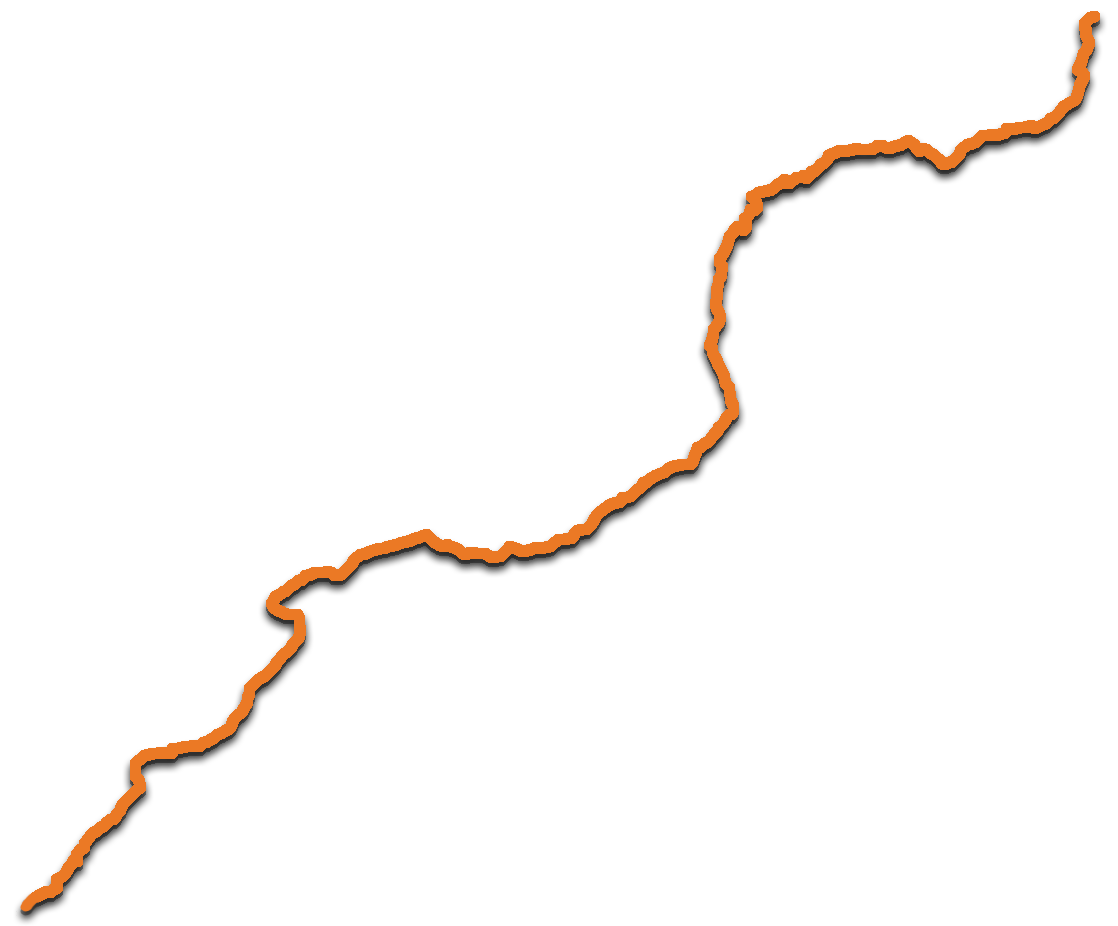

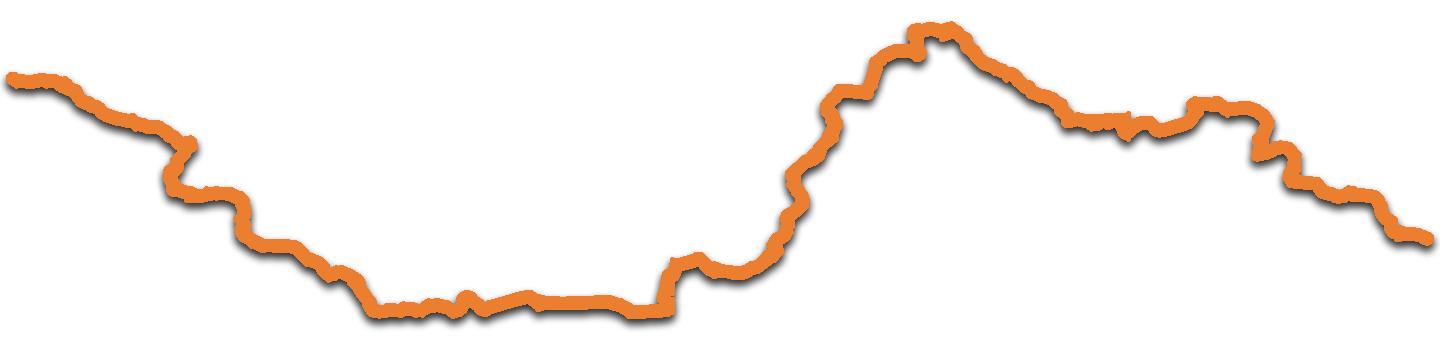

Paderborn bedeutet ‚Paderbrunnen‘, denn mitten in der Stadt entspringt das Flüsschen Pader. Die Quelle gehört zu den wasserreichsten in Deutschland, doch schon nach vier Kilometern mündet der Fluss bei Schloß Neuhaus in die Lippe. Obwohl diese an diesem Ort viel weniger Wasser führt, verliert die Pader bei dem Zusammenfluss ihren Namen. Damit gilt die Pader als der kürzeste Fluss Deutschlands.

Der Quellbereich der Pader besteht eigentlich aus 200 verschiedenen Einzelquellen, die rund 5000 Liter Wasser in der Sekunde ausschütten. Die Geländekante, aus der das Wasser austritt, lag anfänglich knapp außerhalb der befestigten Stadt Paderborn. Erst nach einer Erweiterung der Stadtmauer im 13. Jahrhundert wurde der Quellteich Teil der Innenstadt. Nachdem im Zweiten Weltkrieg weite Teile der Innenstadt zerstört wurden, legte man das Quellgebiet der Pader als Erholungsbereich neu an.

Das weltgrößte Computermuseum befindet sich in Paderborn und ist dem großen Sohn der Stadt, Heinz Nixdorf (1925 – 1986), gewidmet. Nixdorf war Computerpionier und Unternehmer. Er gilt als Wegbereiter der dezentralen Datenverarbeitung. Seine 1952 gegründete Computerfirma ging in der Nixdorf AG auf, die sich zum weltweit erfolgreich operierenden Elektronikkonzern entwickelte.

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum versteht sich als lebendiger musealer Veranstaltungsort. Hier wird die 5000jährige Geschichte der Informations- und Kommunikationstechnik beschrieben. Diese fand ihren Anfang in der ersten Schrift in Mesopotanien. Ausgehend von dieser Keilschrift folgt die Ausstellung der Entwicklung über den klassischen Buchdruck bis zu den Schreib- und Rechenmaschinen sowie den Registrierkassen der jüngeren Vergangenheit.

Aber hauptsächlich beschäftigt sich das Museum mit der Entwicklung des Computers. Themenschwerpunkte sind die Erfindung und der frühe Gebrauch durch Spezialisten, der Computer in Wirtschaft und Beruf und der Computer für Alle. Man wagt einen Ausblick in die globale digitale Zukunft, präsentiert eine Galerie der Computerpioniere und geht natürlich ausführlich auf das Leben und das Werk von Heinz Nixdorf ein.

Die erste Domschule wurde in Paderborn bereits 799 gegründet. Das Museum beschreibt als die über 1.200jährige Geschichte des Paderborner Schulwesens. Neben einem rekonstruiertem Klassenzimmer, das einen Eindruck vom Unterricht im Jahre 1900 vermittelt, beschäftigt sich das Museum mit der Entstehung des Schulbuches und beschreibt die Strafenvielfalt, dokumentiert alte Schulgebäude und stellt bekannte und bedeutende Lehrerpersönlichkeiten sowie berühmt gewordene Paderborner Schüler vor.

Das Adam-und-Eva-Haus stammt noch aus dem 16. Jahrhundert und gehört zu den schönsten erhaltenen Fachwerkshäusern Paderborns. Es beherbergt heute das Museum für Stadtgeschichte, das in seiner Sammlung sowohl frühgeschichtliche Funde als auch typische Gebrauchsgegenstände, Möbel und Dokumente aus der jüngeren Vergangenheit präsentiert. Die Sammlung wird komplettiert mit Gemälden und Graphiken regionaler Künstler.

Im Schlosspark von Schloss Neuhaus wurde 1825 eine Reithalle für die hier stationierte preußische Garnison erbaut. Es versprüht den reizvollen Charme eines historischen Biedermeiergebäudes und beherbergt heute eine Abteilung der Städtischen Galerie Paderborn. Hier werden regelmäßig wechselnde Ausstellungen mit Gemälden und Graphiken vornehmlich des 16. bis 20. Jahrhunderts gezeigt. Hinter der Szenerie: Der Dachdeckermord Im 17. Jahrhundert, als das prachtvolle Schloss Neuhaus als fürstliche Residenz für die Paderborner Bischöfe diente, wurden zum adligen Amüsement häufig Jagdgesellschaften gegeben. Als Bischof Ferdinand von Fürstenberg einmal zur Jagd einlud, nahm auch ein junger, offensichtlich unreifer Verwandter daran teil. Der junge Mann hatte an diesem Tage einfach kein Glück gehabt – er erlegte kein einziges Tier. Entsprechend frustriert und ungehalten traf er nach dem Halali wieder auf dem Wasserschloss ein. Da sah er einen Dachdecker, der seine Arbeit in luftiger Höhe kurz unterbrochen hatte, um den Einmarsch der zurückkehrenden Jagdgesellschaft zu beobachten. Aus seiner verärgerten Unzufriedenheit heraus zielte er kurzerhand auf den armen Handwerker, um allen Beteiligten zu beweisen, welch außergewöhnlich brillanter Schütze er doch eigentlich sei – er traf ihn tatsächlich tödlich! Als man den übermütigen Schützen verhaften wollte, entzog sich dieser auf seinem Pferd und floh im rasanten Galopp! Erst Jahre später, als er naiv glaubte, dass Gras über die Sache gewachsen war, kehrte er auf das Schloss zurück. Er nahm an, dass die Tötung eines niederen Burschen schon keine gravierende Bestrafung nach sich ziehen würde. Eine solche Kleinigkeit würde man ihm, der er ja schließlich ein höher geborener Verwandter des Bischofs war, schon nicht nachtragen – und schon gar nicht nach der nun vergangenen Zeit. Doch da irrte er sich gewaltig! Der Bischof ließ ihn festnehmen und er wurde zum Tode verurteilt. Nur wenig später wurde das Urteil auf der Wewelsburg vollstreckt. Noch heute erinnert eine liegende Steinfigur am Dachfirst des Westgiebels an den ermordeten Dachdecker.

Mehr als 120 Traktoren, davon gleich mehrere der legendäre Lanz-Bulldogs, sind im Deutschen Traktoren- und Modellauto-Museum zu bewundern. Die Ausstellung zeigt die motorisierte Entwicklung in der Landtechnik vom Dampfmaschinengerät der 1920er Jahre bis zu den Treckern der Nachkriegszeit. Daneben werden eine alte Tankstelle aus den 1920er Jahren sowie eine historische Schmiede präsentiert. Besonders beeindruckend ist die umfangreiche Sammlung von rund 10.000 Modellfahrzeugen, die PKW’s, LKW’s und – natürlich – Traktoren umfasst.

Ursprünglich diente die Grabeskirche in Jerusalem als Vorbild für die 1036 geweihte Busdorfkirche. Die beiden Rundtürme und der Westflügel blieben von diesem ersten Kirchenbau noch erhalten. Die dreischiffige Halle wurde erst Ende des 13. Jahrhunderts fertig gestellt. Kirchturm und Vorhalle stammen aus dem 17. Jahrhundert. Besondere Einrichtungsgegenstände sind ein hölzernes Kruzifix (um 1280), das Sakramentshäuschen und der Taufstein (beides Spätgotik) sowie eine Reihe von Epitaphien.

Die barocke Marktkirche wurde zwischen 1682 und 1692 als Jesuitenkirche St. Franz Xaver errichtet. Der Jesuitenorden war im späten 16. Jahrhundert nach Paderborn gekommen und hatte zunächst die Bartholomäuskirche und die später abgebrochene Johanniskirche genutzt. Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg stiftete dem Orden schließlich das neue Gotteshaus. Im Jahre 1773 jedoch wurde der Konvent aufgehoben und aus der Jesuitenkirche wurde eine katholische Pfarrkirche. Von der reichen barocken Innenausstattung sind leider nur die Kanzel und die hängende Madonna erhalten geblieben. Sie waren während des Zweiten Weltkrieges ausgelagert worden. Der Rest des Inventars ging verloren, als die Kirche bis auf die Außenmauern zerstört wurde. Bis 1958 dauerte der Wiederaufbau. Seit 2003 schmückt der rekonstruierte barocke Hochaltar wieder den Innenraum der Marktkirche.

Der Ursprung der alten Gaukirche St. Ulrich ist heute nicht mehr bekannt. Möglicherweise wurde sie im 9. Jahrhundert für Bischof Badurad erbaut, um einen von vom Volk getrennten Gottesdienst feiern zu können. Belege gibt es hierfür jedoch nicht. Im 12. Jahrhundert jedenfalls diente das Gotteshaus als Pfarrkirche für den Padergau – daher ihr Name. Vom Stil her wird eine Bauzeit um 1275 vermutet. Wahrscheinlich gab es auch bereits einen Vorgängerbau. Im Laufe der Geschichte gab es mehrere Umbauten an der Gaukirche. Die wesentlichsten Veränderungen wurden Mitte des 18. Jahrhunderts durchgeführt, als die hübsche barocke Fassade am Hauptportal entstand. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gotteshaus erheblich beschädigt. Beim Wiederaufbau erhielt der achteckige Kirchturm sein heutiges Zeltdach.

Radrouten die durch Paderborn führen:

LandesGartenSchauRoute

Römer-Lippe-Route

Kaiser-Route Aachen-Paderborn

Paderborner Land Route

e

e