Kaiser-Route Aachen – Paderborn

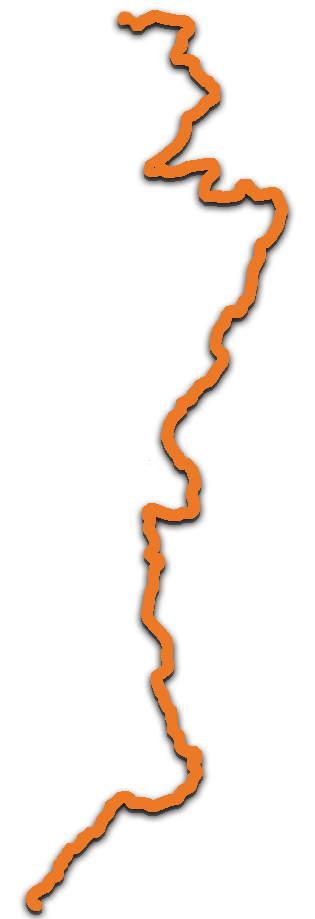

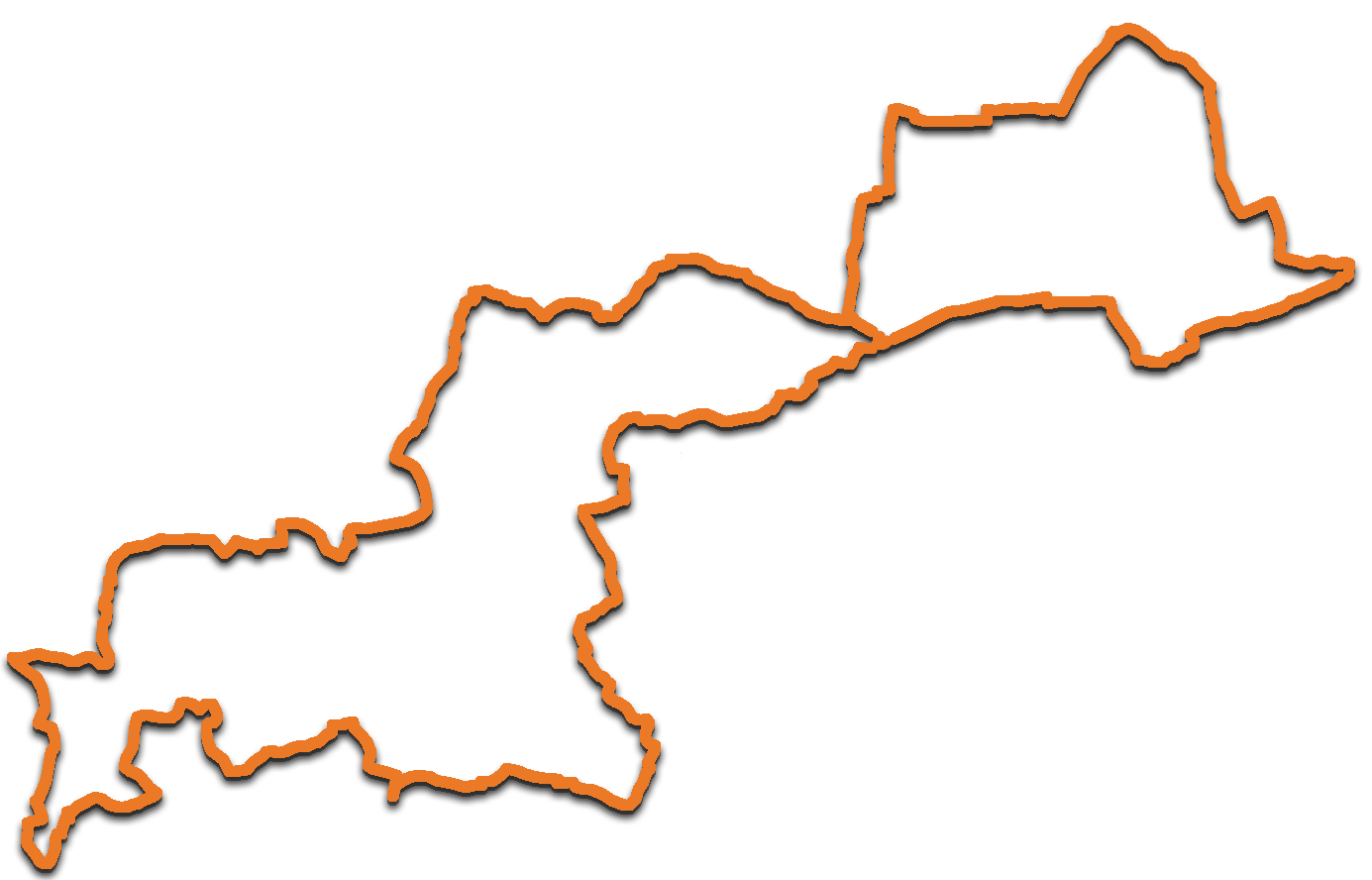

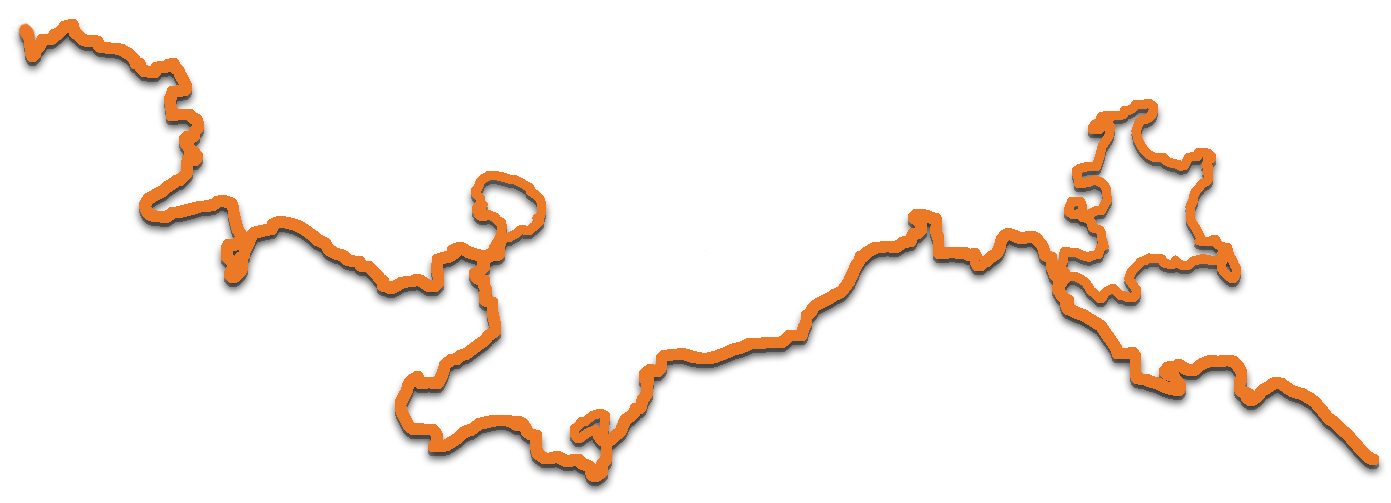

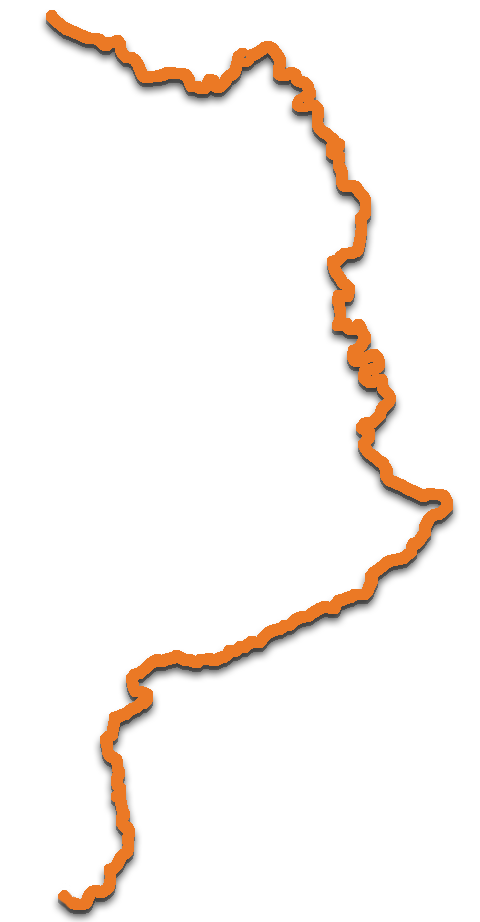

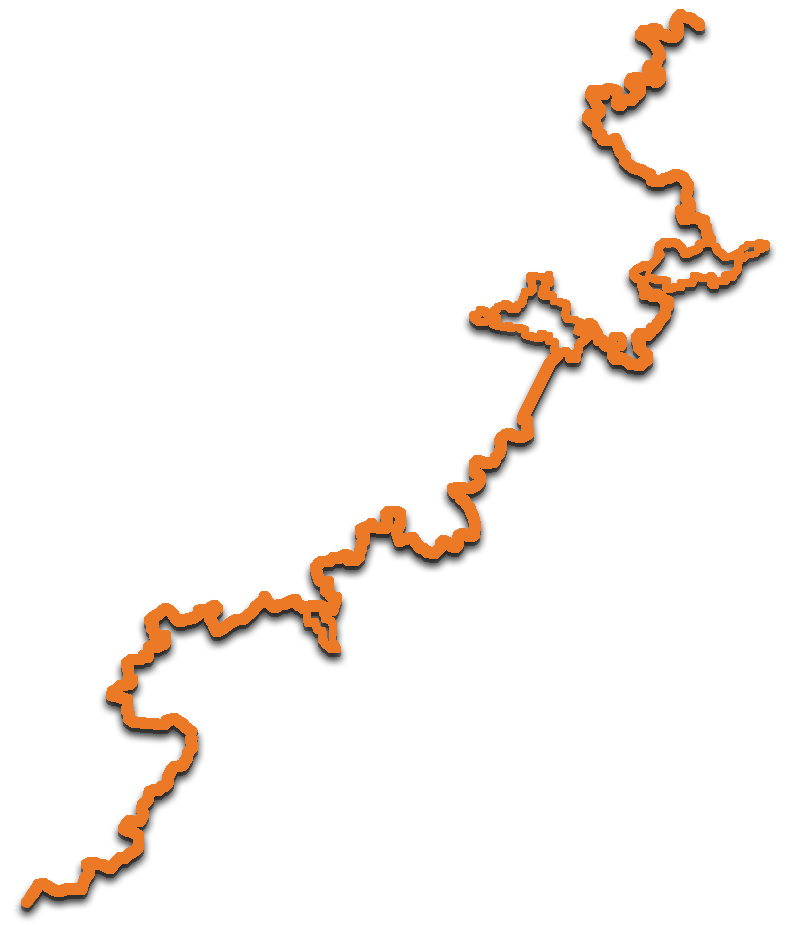

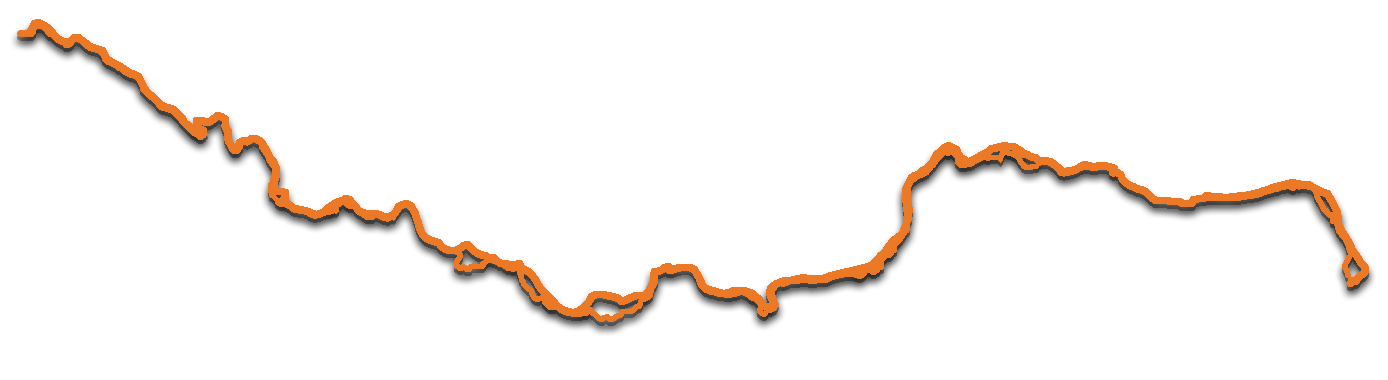

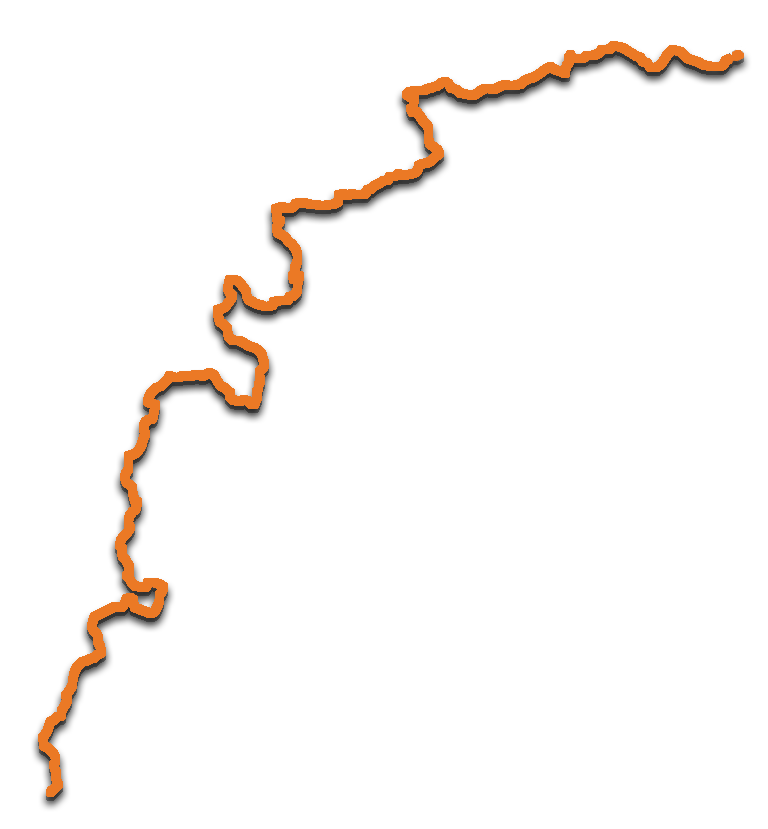

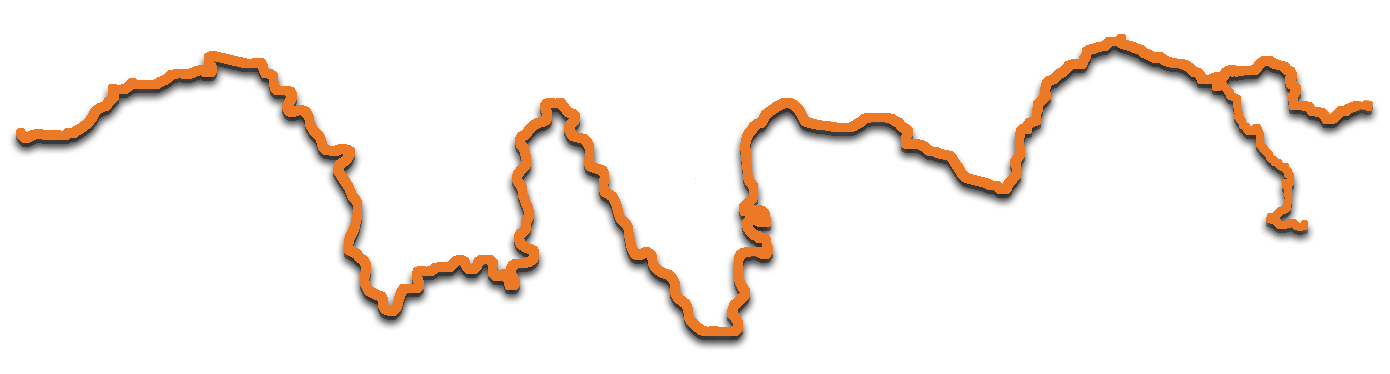

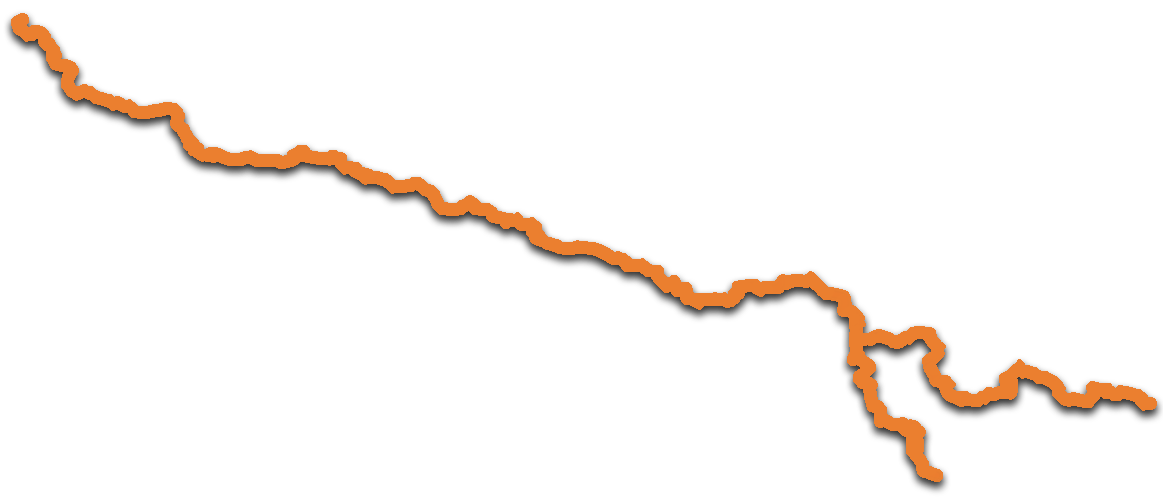

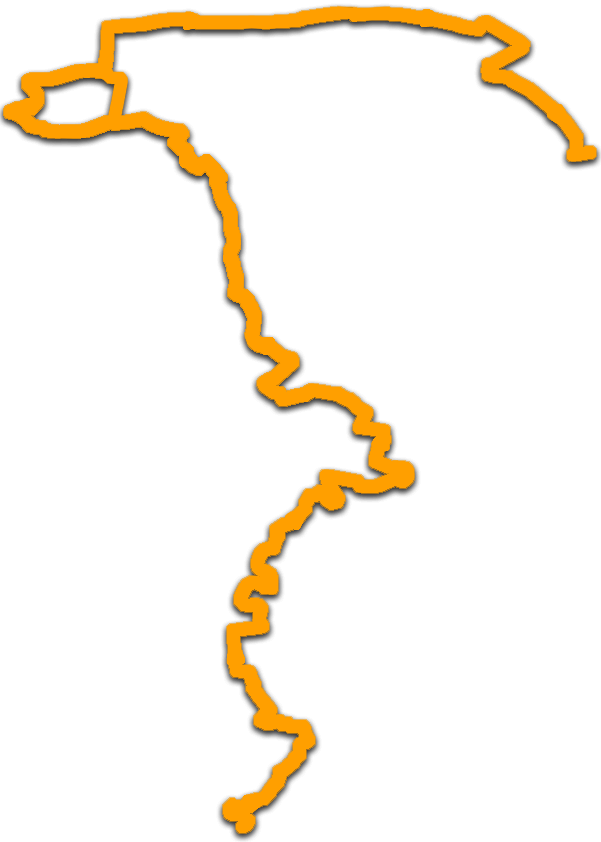

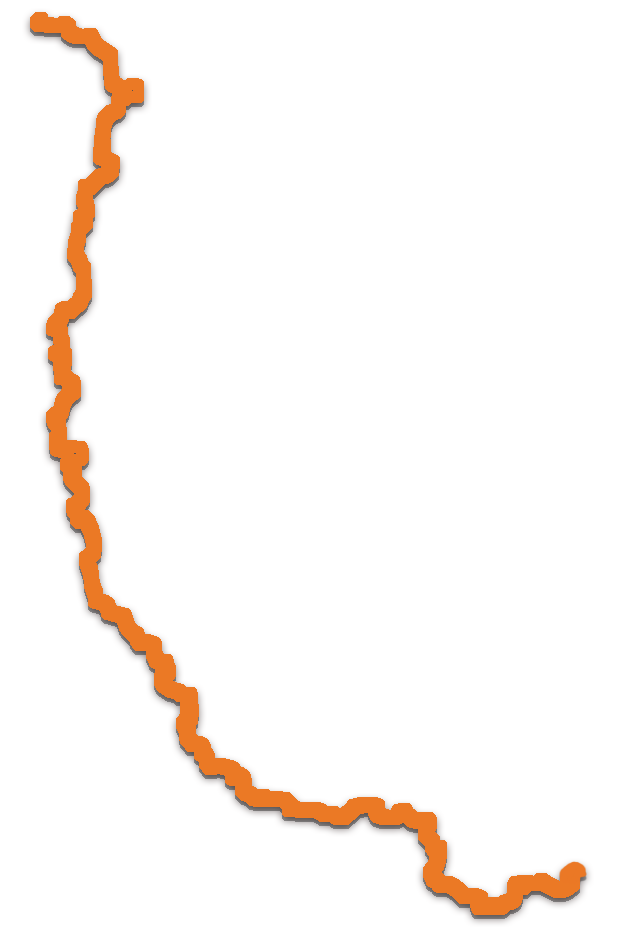

iner der interessantesten Radfernwege in Nordrhein-Westfalen ist die Kaiser-Route. Sie wurde 1994 eröffnet und führt von Aachen nach Paderborn. Dabei wurde der ungefähre Weg Karls des Großen nachvollzogen, als er im 8. Jahrhundert von seiner Aachener Kaiserpfalz auszog, um mit seinem Heer die aufständigen Sachsen unter ihrem Führer Widukind zu besiegen.

Karl der Große (747 oder 748 – 814) wurde im Jahre 800 durch Papst Leo III. als erster westeuropäischer Herrscher seit der Antike zum Kaiser gekrönt. Er war der bedeutendste König aus dem Geschlecht der Karolinger und gilt bis heute als einer der wichtigsten Herrscher der europäischen Geschichte. Unter seiner Herrschaft stieg das Frankenreich zur Großmacht auf, das zu dieser Zeit den Kernteil der frühmittelalterlichen lateinischen Christenheit umfasste. Neben seinen Eroberungen kümmerte sich Karl der Große auch um eine effektive Verwaltung seines Staatsapparates und er bemühte sich nachhaltig um die Bildung seiner Untertanen.

Karls Hauptresidenz war Aachen, das er im Jahre 775 verließ, um gegen die Sachsen zu Felde zu ziehen. 777 ließ er an den Quellen der Pader eine Königspfalz errichten. Ziel des Heerzuges war die Eroberung sowie die Christianisierung der Sachsen.

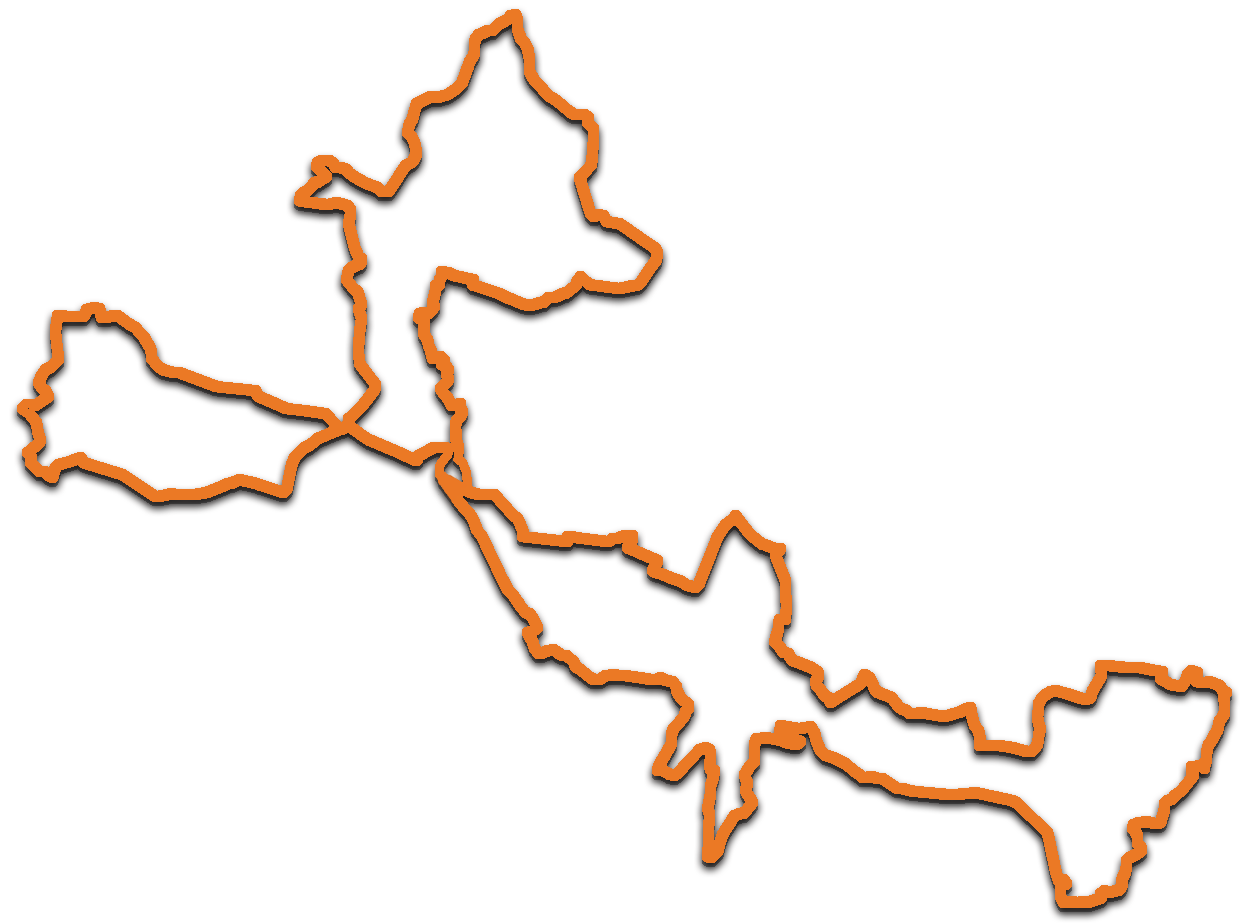

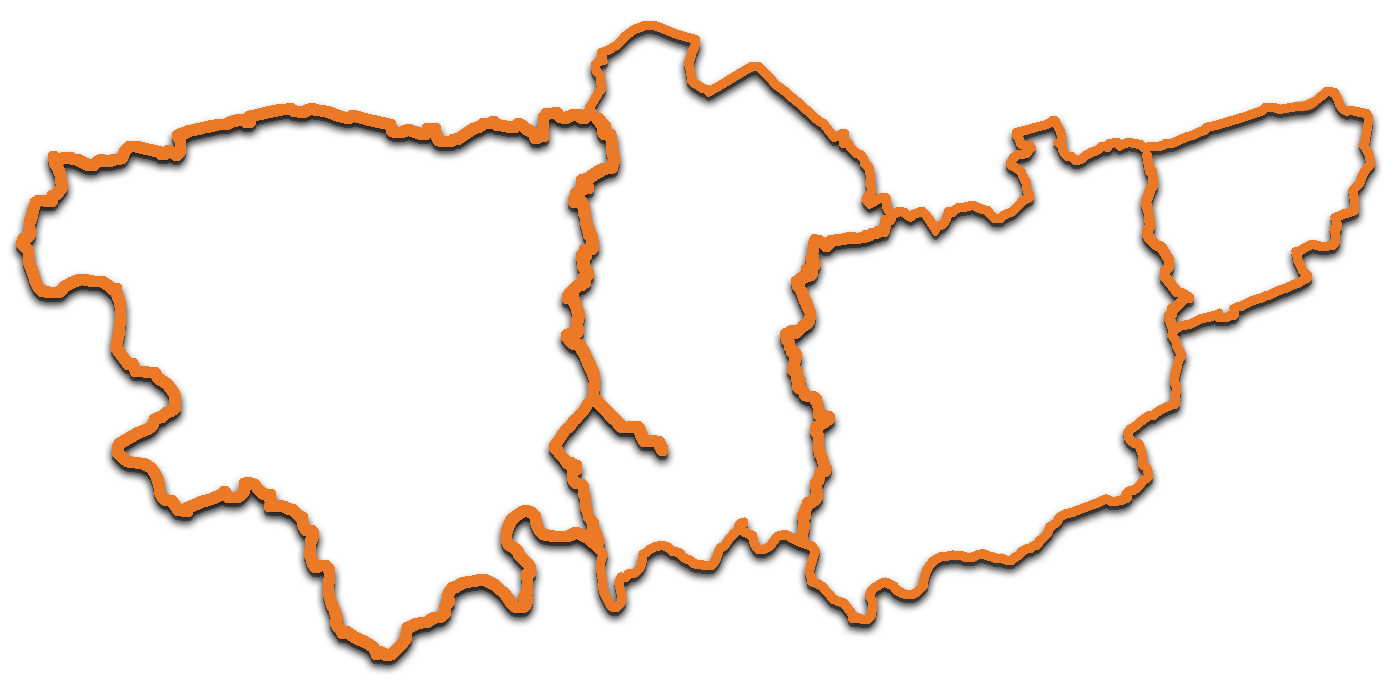

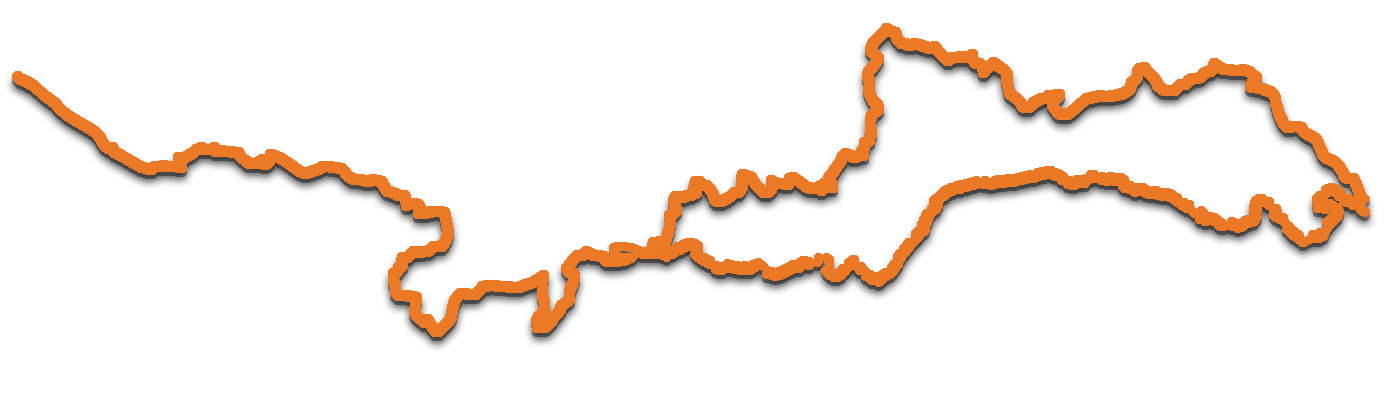

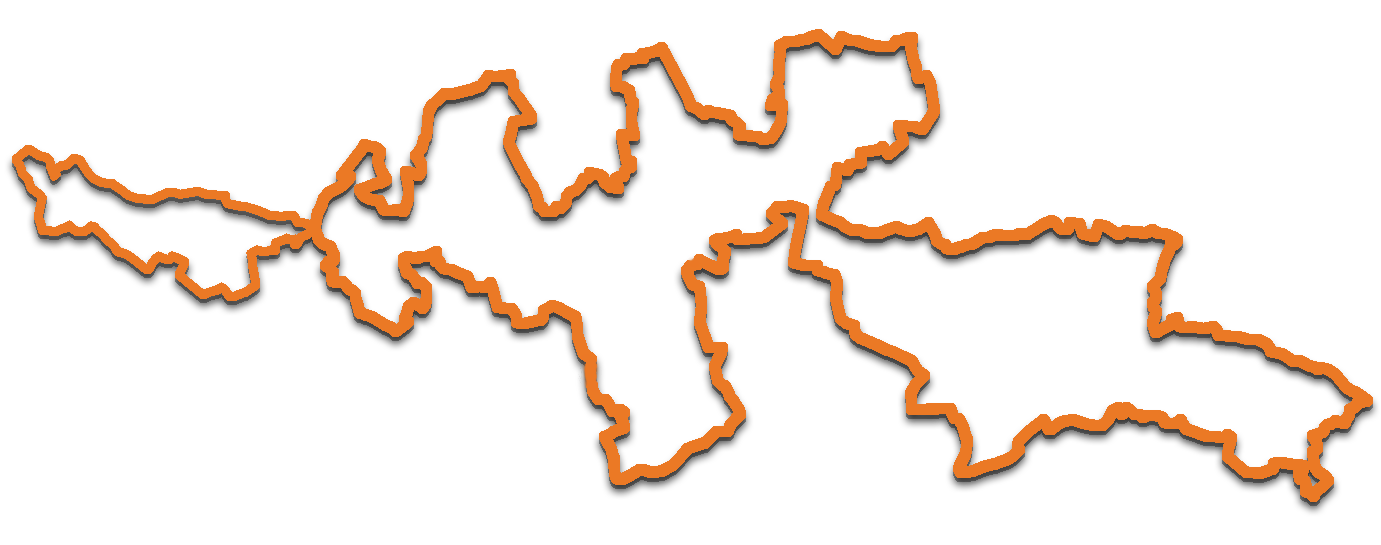

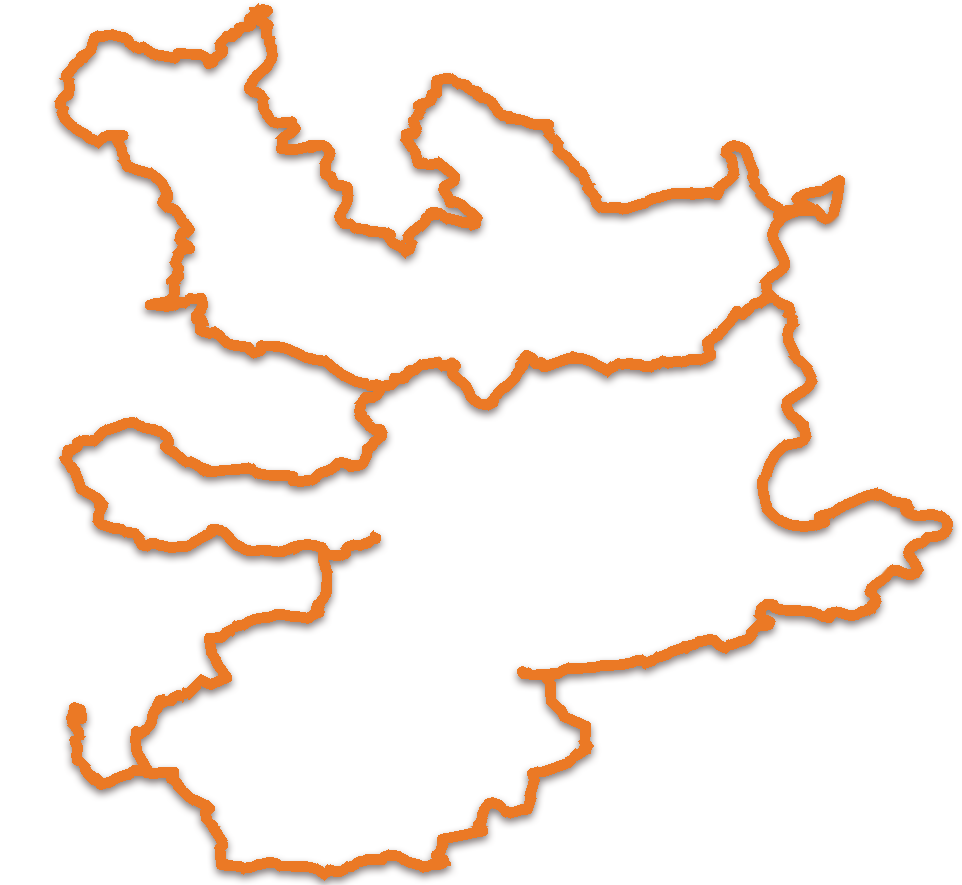

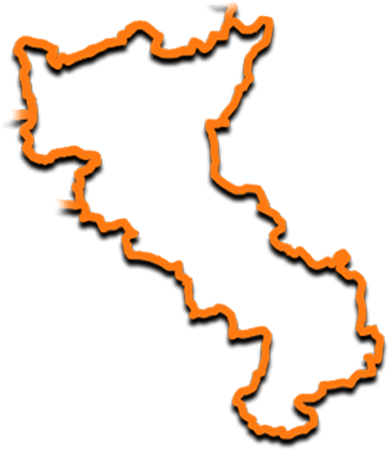

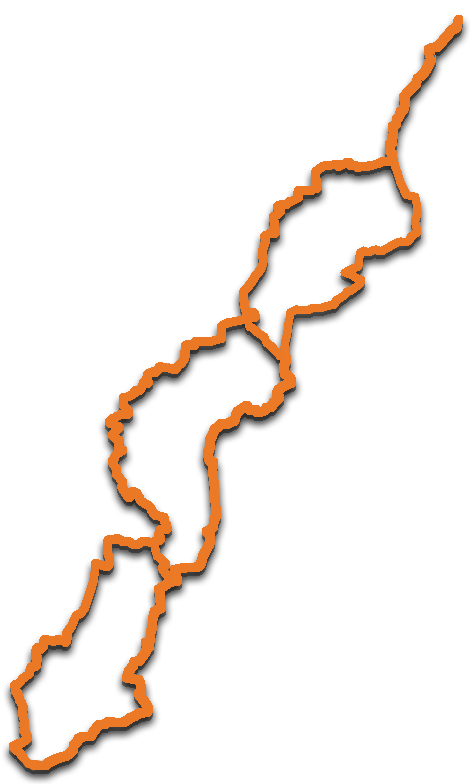

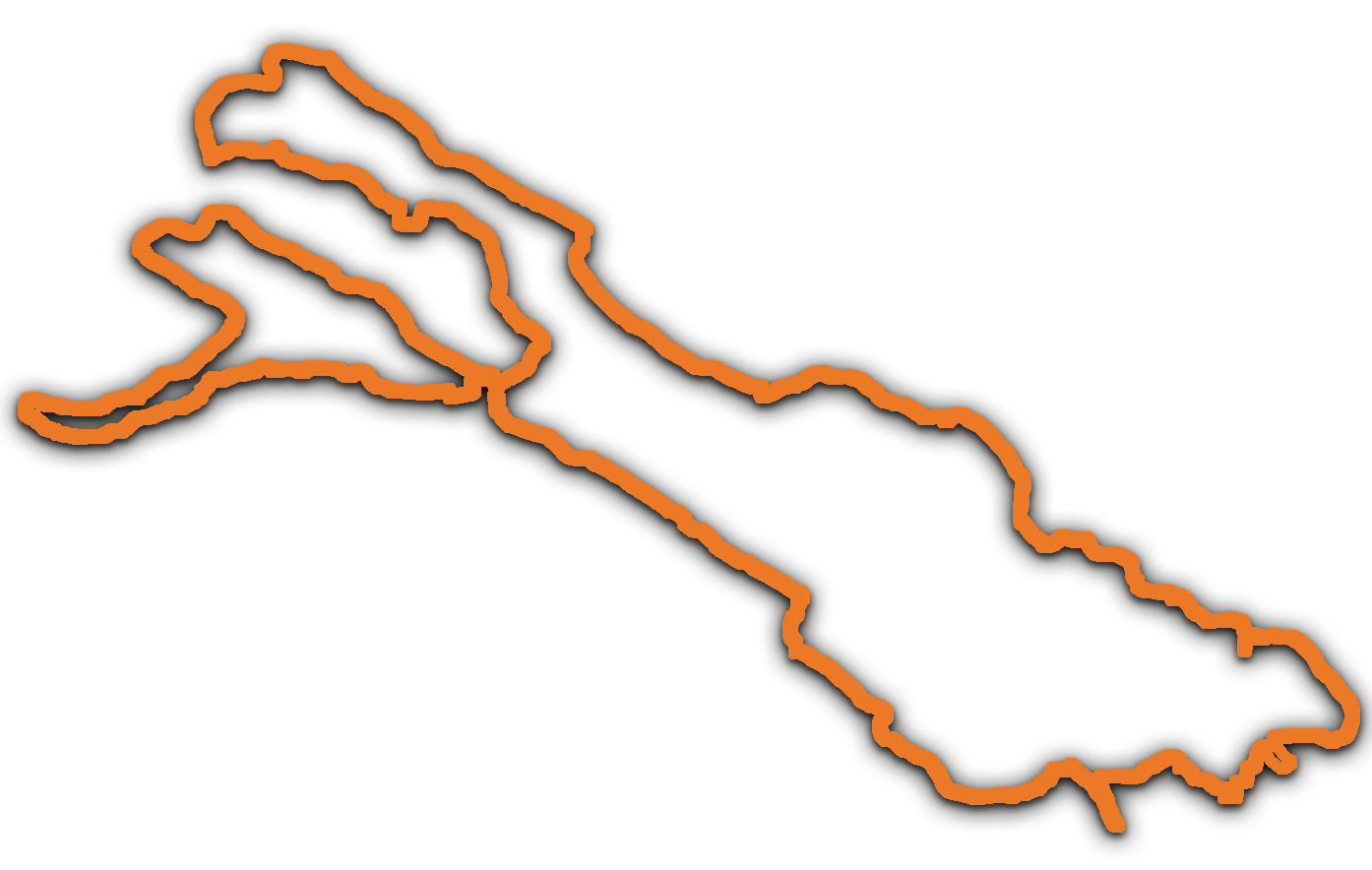

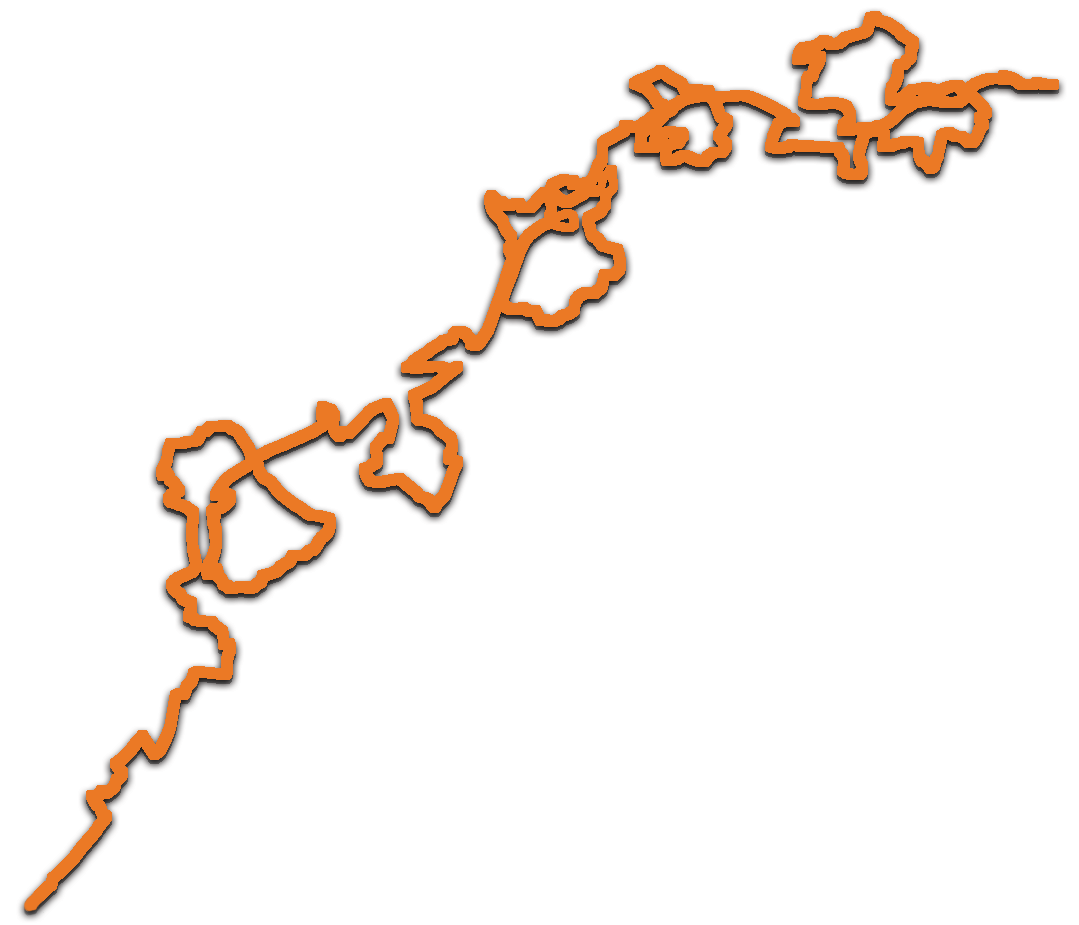

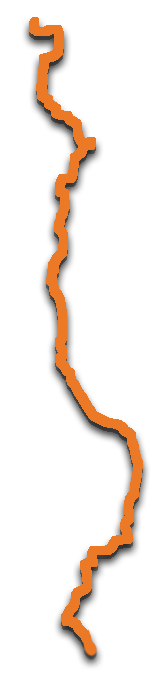

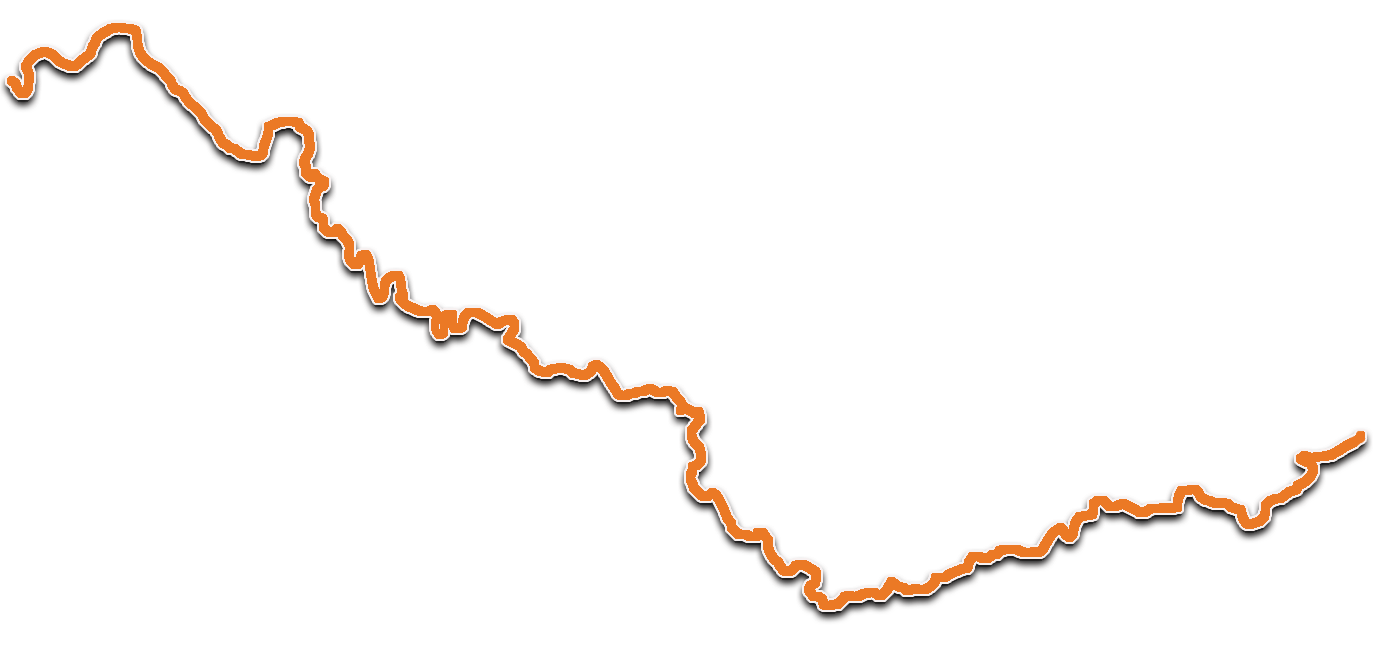

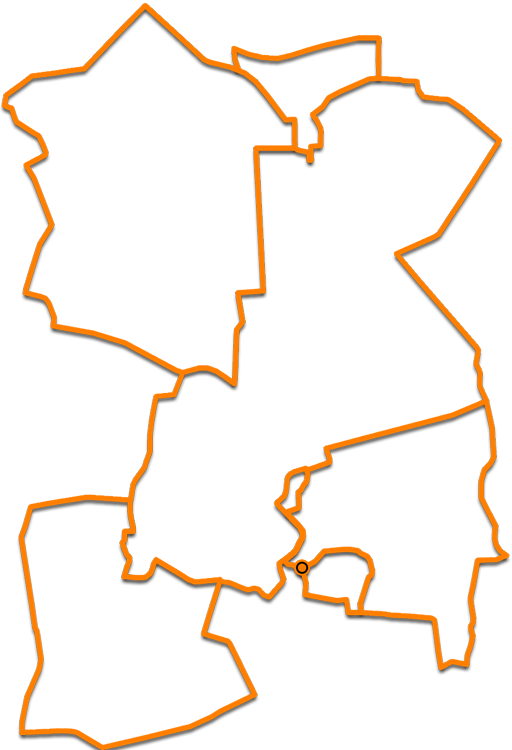

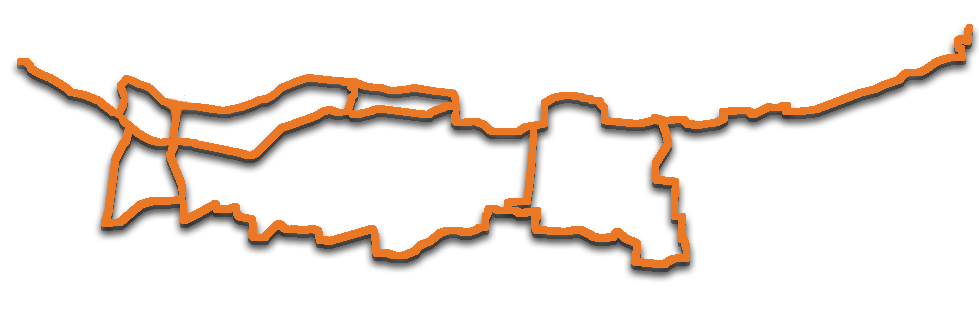

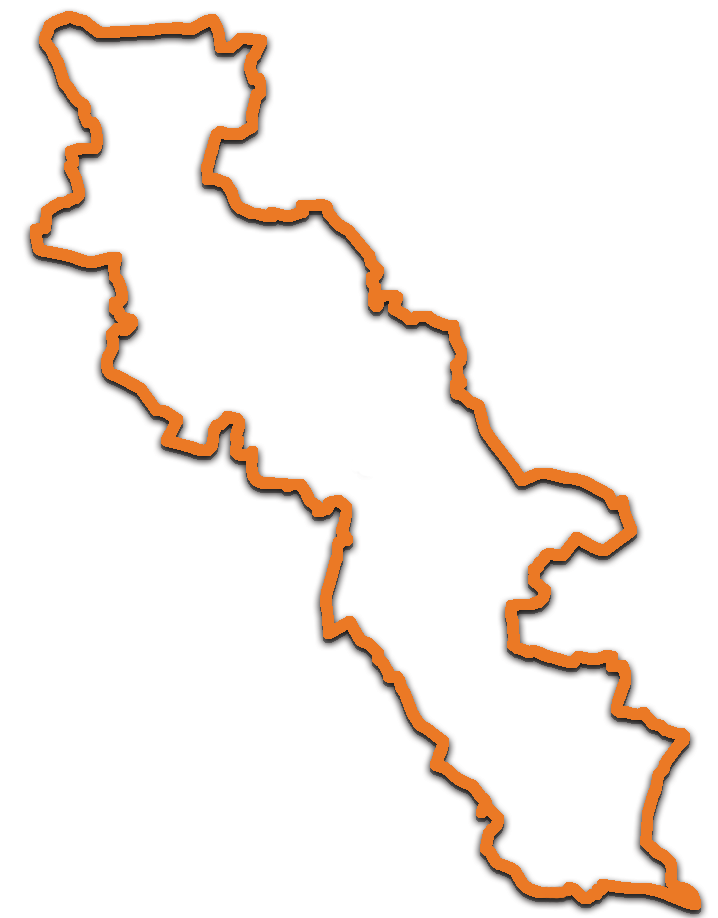

So sind die Pfalzen in Aachen und Paderborn die Start- bzw. Endpunkte dieser Radreise. Der Pedalritter durchfährt Voreifel und Eifel, die Kölner Bucht, das Bergische Land, das Ruhrgebiet, das nördliche Sauerland und das Paderborner Land – eine abwechslungsreiche und landschaftlich reizvolle Tour. Die 465 Kilometer lange Kaiser-Route führt durch die Täler von Erft, Ruhr, Möhne und Alme, besitzt aber zwischendurch immer wieder recht anspruchsvolle Anstiege. Besonderheiten auf der Strecke sind die Braunkohleabbaugebiete am Niederrhein, die alte Zoll- und Festungsstadt Zons am Rhein, das Neandertal Museum bei Mettmann, der Baldeneysee mit der Villa Hügel und die Wewelsburg bei Büren.

Die Pflege der Kaiser-Route wurde eingestellt:

Leider wird die Kaiser-Route seit 2014 nicht mehr gepflegt. Die Beschilderung, die grün auf weiß in einem Sechseck eine stilisierte grünen Krone und ein Fahrrad, sowie dazwischen die Inschrift ‚Kaiser-Route Aachen – Paderborn‘ zeigt, wird nach und abgenommen. Eine ehemalige Qualitätsroute wird sterben!

Aber warum? Die Kaiser-Route gehörte doch zu den viel befahrenen Vorzeige-Radwegen! Der Grund liegt in der mangelnden Bereitschaft für eine überregionale Zusammenarbeit der Gemeinden. Mehrere Anrainerkommunen (außerhalb des Paderborner Landes, so wurde es betont) waren nicht mehr willens, sich für die Kaiser-Route zu engagieren. Sie wollten sich lieber auf andere regionale Routen konzentrieren. Für die Pflege und das Marketing der Streckenabschnitte sind aber die jeweiligen Gemeinden zuständig. Wenn diese nicht bereit sind, die Qualität des Radweges zu erhalten, dann stellt es das gesamte Projekt infrage – auch wenn die Kaiser-Route das Zeug für einen Radfahrklassiker gehabt hätte!

Viele Radler hatten sich über die fehlerhafte Markierung und den schlechten Zustand der Radwege bereits beschwert, aber eine Verbesserung dieses Zustandes war leider nicht absehbar. So hat sich die Touristikzentrale Paderborner Land e.V., die federführend für die Kaiser-Route verantwortlich war, dazu entschlossen, die Vermarktung des Radfernweges einzustallen.

Aber auch wenn eine Markierung fehlt – die Wege existieren ja noch. Und auch wenn der Radreiseführer vom Bielefelder Verlag bereits vergriffen ist – in der heutigen Zeit fahren ja schon viele Radwanderer mit der Hilfe von GPS. Also haben wir den zuletzt gültigen GPS-Track auf dieser Seite veröffentlicht. Dort findet man auch verschiedene Alternativrouten und Abstecher.

Charakteristik:

Die Kaiser-Route gehört zu den mittelschweren Radfernwegen. Obwohl sie zumeist durch flache Flusstäler verläuft, besitzt sie in der Eifel und im Bergischen Land, insbesondere zwischen den einzelnen Flusstälern, einige recht anspruchsvolle Steigungen. Die Strecke verläuft leider wiederholt auf vielbefahrenen Hauptstraßen. Die Wegedecke ist überwiegend asphaltiert oder mit wassergebundenen Belag versehen und damit gut befahrbar.

Ortschaften entlang der Route

Aachen / Eschweiler / Langerwehe / Düren / Vettweiß / Nörvenich / Hochkirchen / Erftstadt / Kerpen / Bergheim / Bedburg / Rommerskirchen / Dormagen / Monheim / Langenfeld (Rheinland) / Hilden / Neanderthal / Gruiten / Schöller / Wülfrath / Neviges / Langenberg / Essen-Werden / Hattingen / Witten / Wetter (Ruhr) / Hagen / Schwerte / Holzwickede / Fröndenberg / Wickede (Ruhr) / Ense / Möhnesee / Rüthen / Büren / Salzkotten / Paderborn

Wetter (Ruhr)

as Zentrum der Stadt Wetter liegt auf einem Höhenzug oberhalb einer Flussschleife der Ruhr. Hier endet an einem Wehr der Harkortsee, der sich weiter in Richtung Nordosten erstreckt. Der Großteil des heutigen Stadtgebietes erstreckt sich jedoch südlich der Ruhr. Im 13. Jahrhundert entstand die Burg Wetter, von der heute nur noch eine Ruine erhalten ist, als wehrhafter Gegenpol zur Burg Volmarstein auf der anderen Ruhrseite. Die Ruhr bildete die natürliche Staatsgrenze zwischen der Grafschaft Mark und Westfalen einerseits und Kurköln andererseits. Viele Fehden sorgten im ausgehenden Mittelalter für wechselnde Machtverhältnisse. Heute ist die ehemalige Stadt Volmarstein ein Stadtteil von Wetter. Die beide ehemals stolzen Burgen verfielen zu Ruinen und sind heute frei zugänglich.

Die Stadt Wetter ist eng verbunden mit dem Namen des Industriepioniers Friedrirch Harkort (1793 – 1880). Er errichtete innerhalb der Ruine Wetter eine Fabrik, von der allerdings nichts mehr erhalten blieb. Sein Name ist allgegenwärtig in der Stadt. Ihm zu Ehren gibt es den Harkortsee, den Harkortturm, das Harkorthaus und das Kraftwerk Harkort.

Sehenswert sind darüber hinaus das alte Rathaus, welches im Jahre 1909 durch Kaiser Wilhelm II. eingeweiht wurde sowie die Industriellenvillen Bönnhoff und Vorsteher. Die Freiheit, ein verwinkeltes Fachwerkviertel mit alten Burgmannshöfen und Fachwerkhäusern aus dem 17. Jahrhundert, sollte bei einem Besuch von Wetter nicht ausgespart bleiben.

Sehenswertes:

Die Ruine Wetter war einst eine der bedeutendsten Burganlagen im Ruhrtal. Sie wurde zwischen 1250 und 1274 hoch über der Ruhr durch die Grafen von der Mark errichtet. Sie richtete sich gegen die kurkölnische Burg Volmarstein auf der gegenüberliegenden Ruhrseite. Die Burg diente der Grafschaft zunächst als Verwaltungssitz, wurde aber seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr genutzt und verfiel infolge dessen sehr stark. Im Jahre 1819 erwarb der Industrielle Friedrich Harkort die Ruine und richtete dort eine Fabrik, die ‚Mechanischen Werkstätten Harkort & Co’ ein. Heute ist von der Industrieanlage aber nichts mehr zu sehen. Von einem Nebenturm aus hat man einen prächtigen Ausblick über das Ruhrtal.

Die Ruine Wetter war einst eine der bedeutendsten Burganlagen im Ruhrtal. Sie wurde zwischen 1250 und 1274 hoch über der Ruhr durch die Grafen von der Mark errichtet. Sie richtete sich gegen die kurkölnische Burg Volmarstein auf der gegenüberliegenden Ruhrseite. Die Burg diente der Grafschaft zunächst als Verwaltungssitz, wurde aber seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr genutzt und verfiel infolge dessen sehr stark. Im Jahre 1819 erwarb der Industrielle Friedrich Harkort die Ruine und richtete dort eine Fabrik, die ‚Mechanischen Werkstätten Harkort & Co’ ein. Heute ist von der Industrieanlage aber nichts mehr zu sehen. Von einem Nebenturm aus hat man einen prächtigen Ausblick über das Ruhrtal.  Zwischen dem Ufer des Harkortsees und der Burgruine von Wetter erstreckt sich entlang eines steilen Weges ein altes und uriges Fachwerkhausviertel, die so genannte Freiheit. Im ausgehenden Mittelalter bildeten das Dorf und die Freiheit eine Verwaltungseinheit, die 1355 das Freiheitsprivileg zugesprochen bekam. Die beinhaltete eine weitgehende Selbstverwaltung mit eingeschränkter Gerichtsbarkeit. Als älteste Gebäude sind noch zwei Burgmannshöfe erhalten, die Fachwerkshäuser stammen zum großen Teil noch aus dem 17. Jahrhundert. Die Freiheit war auch langjähriger Wohnsitz von Karl Freiherr vom und zum Stein und Friedrich Harkort.

Zwischen dem Ufer des Harkortsees und der Burgruine von Wetter erstreckt sich entlang eines steilen Weges ein altes und uriges Fachwerkhausviertel, die so genannte Freiheit. Im ausgehenden Mittelalter bildeten das Dorf und die Freiheit eine Verwaltungseinheit, die 1355 das Freiheitsprivileg zugesprochen bekam. Die beinhaltete eine weitgehende Selbstverwaltung mit eingeschränkter Gerichtsbarkeit. Als älteste Gebäude sind noch zwei Burgmannshöfe erhalten, die Fachwerkshäuser stammen zum großen Teil noch aus dem 17. Jahrhundert. Die Freiheit war auch langjähriger Wohnsitz von Karl Freiherr vom und zum Stein und Friedrich Harkort. Unterhalb der Stadt Wetter liegt am Ende eines leicht gekrümmten Werkskanals und nördlich der parallel dazu verlaufenden Ruhr das Wasserkraftwerk Harkort. Die erste Anlage wurde bereits 1907/08 errichtet, das heutige Kraftwerk entstand als Anbau im Jahre 1931. Das alte Turbinenhaus aus Ruhrsandstein wurde von dem berühmten Architekten Bruno Taut konzipiert und steht heute unter Denkmalsschutz.

Die Villa Bönnhof liegt in einer Grünanlage am Hang in Alt-Wetter. Sie wurde 1902 durch den Gießereifabrikanten Carl Bönnhoff als Familienwohnsitz im Stil der Neorenaissance erbaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Gebäude zunächst der britischen Besatzungsmacht und später als Jugendzentrum. Heute befindet sich hier ein Café.

Die Villa Vorsteher entstand 1894/95 nach dem Vorbild eines englischen Landhauses im Stil der Neorenaissance mitten in der Stadt Wetter oberhalb der Ruhr. Hinter der roten Backsteinvilla, die als Wohnhaus für den Industriellen Gustav Vorsteher entstand, erstreckt sich ein hübscher, vom Gelände in Richtung Ruhr abfallender Park. Die Villa dient heute als Bürgerhaus der Stadt, für kulturelle Veranstaltungen und als Treffpunkt für Vereine.

Hoch über dem Ruhrtal thront erhaben das Rathaus der Stadt Wetter. Der denkmalgeschützte Prunkbau beherrscht das Stadtbild. Er wurde im Stil der Neorenaissance aus Natursandstein gestaltet und wird von einem 43 m hohen Turm dominiert. Das Rathaus wurde im Jahre 1909 durch Kaiser Wilhelm II. im Zuge der Wiedererlangung der Stadtrechte eingeweiht. Noch heute befinden sich hier das Bürgermeisterbüro sowie Teile der Stadtverwaltung. Als Mäzen für den Bau hatte sich der Unternehmer Gustav Vorsteher hervorgetan. Er gab auch das 2,5 m hohe bronzene Denkmal vor dem Rathaus in Auftrag, das den Politiker und Reformer Karl Freiherr vom und zum Stein (1757 – 1831) zeigt. Dieser war zwischen 1784 und 1792 Oberbergrat in Wetter.

Der Harkortsee ist einer der Stauseen der Ruhr. Er liegt zwischen Wetter und Herdecke und wurde 1930/31 angelegt. Seine Begrenzung wird im Osten vom Ruhrviadukt, im Westen von einem Stauwehr markiert. Damit misst er eine Länge von 3,5 Kilometern und eine Breite von bis zu 600 Metern.

Der Harkortsee ist einer der Stauseen der Ruhr. Er liegt zwischen Wetter und Herdecke und wurde 1930/31 angelegt. Seine Begrenzung wird im Osten vom Ruhrviadukt, im Westen von einem Stauwehr markiert. Damit misst er eine Länge von 3,5 Kilometern und eine Breite von bis zu 600 Metern.Der Harkortsee hat die Aufgabe der natürlichen Selbst- und Feinreinigung des Ruhrwassers und dient darüber hinaus der Wasserstandsregulierung, da das Koepchenwerk dem vorgelagerten Hengsteysee ständig größere Wassermengen entnimmt und wieder abgibt.

Darüber hinaus hat sich der idyllisch im Ruhrtal am Rande des Ardeygebirges gelegene See zum Naherholungsgebiet entwickelt. An schönen Tagen tummeln sich auf dem Wasser Segel- und Ruderboote, und am Wasser die Radfahrer und Spaziergänger. Mit dem Fahrgastschiff ‚Friedrich Harkort’ kann man eine Tour über den See unternehmen.

In Oberwengern befindet sich ein altes, ehemaliges Rittergut, welches heute jedoch von außen kaum mehr einsehbar ist. Haus Hove wurde 1450 erstmals urkundlich erwähnt, die Ursprünge liegen aber vermutlich bereits im 14. Jahrhundert. Durch einen Brandt im Jahre 1871 wurde das Herrenhaus schwer beschädigt und später neu errichtet. Von der alten Burganlage hat sich lediglich ein Rundturm und der Schafstall erhalten.

In einem Park hoch über der Ruhr auf dem Harkortberg in Alt-Wetter befindet sich der Harkortturm. Der 35 m hohe Turm erinnert an den Industriellen und Politiker Friedrich Harkort (1793 – 1880) und entstand kurz nach seinem Tode im Jahr 1884. Von der Aussichtsplattform des unter Denkmalschutz stehenden Harkortturmes hat man bei klarem Wetter einen wundervollen Weitblick über das Ruhrtal bis in das Sauerland hinein.

Volmarstein ist heute ein Stadtteil von Wetter. Im ausgehenden Mittelalter war sie einmal eine befestigte und selbstständige Stadt. Auf einem Hügel oberhalb der Ruhr errichtete der Kölner Erzbischof um 1100 die Burg Volmarstein. Die Ruhr war damals die natürliche Staatsgrenze zwischen Westfalen und Kurköln. So entstand eine langjährige Rivalität zwischen den westfälischen Grafen von der Mark, die auf der Burg Wetter saßen und dem Kölner Erzbistum und dessen Vertretern auf der Burg Volmarstein. Die Streitigkeiten gipfelten auch in verschiedenen gewalttätigen Feden. Im Zuge dieses Konfliktes wurde Burg Volmarstein in den Jahren 1288 und 1324 belagert, zerstört und jeweils danach wieder aufgebaut. Auch das Territorium wechselte mehrfach den Herrschaftsbereich. Im Jahre 1754 schließlich wurde die Burg bei einem Feuer endgültig zerstört, viele Steine dienten den Bürgern als Baumaterial für ihre Häuser. Nur weniger Mauerreste blieben erhalten, darunter ein gespalteter Turm, der heute als Symbol der Ruine gilt. Die Ruine ist heute frei zugänglich, ausgebaute Wege führen hinauf zu der ehemaligen Höhenburg.

Radrouten die durch Wetter führen:

Lenneroute

Kaiser-Route Aachen-Paderborn

RuhrtalRadweg

Rundkurs Ruhrgebiet

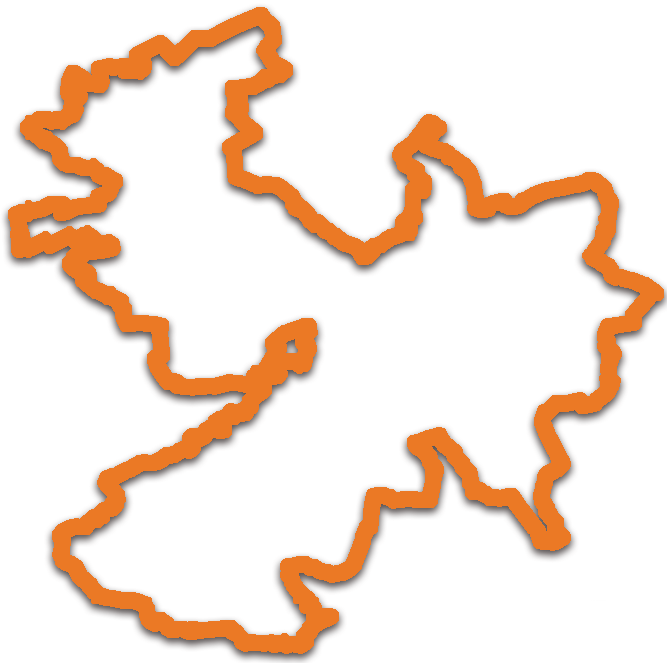

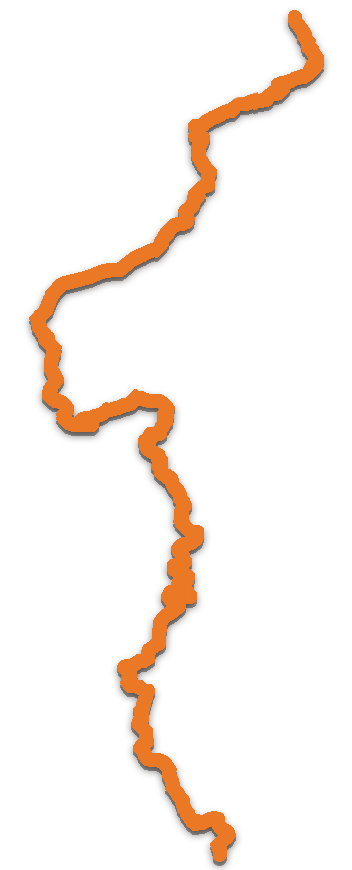

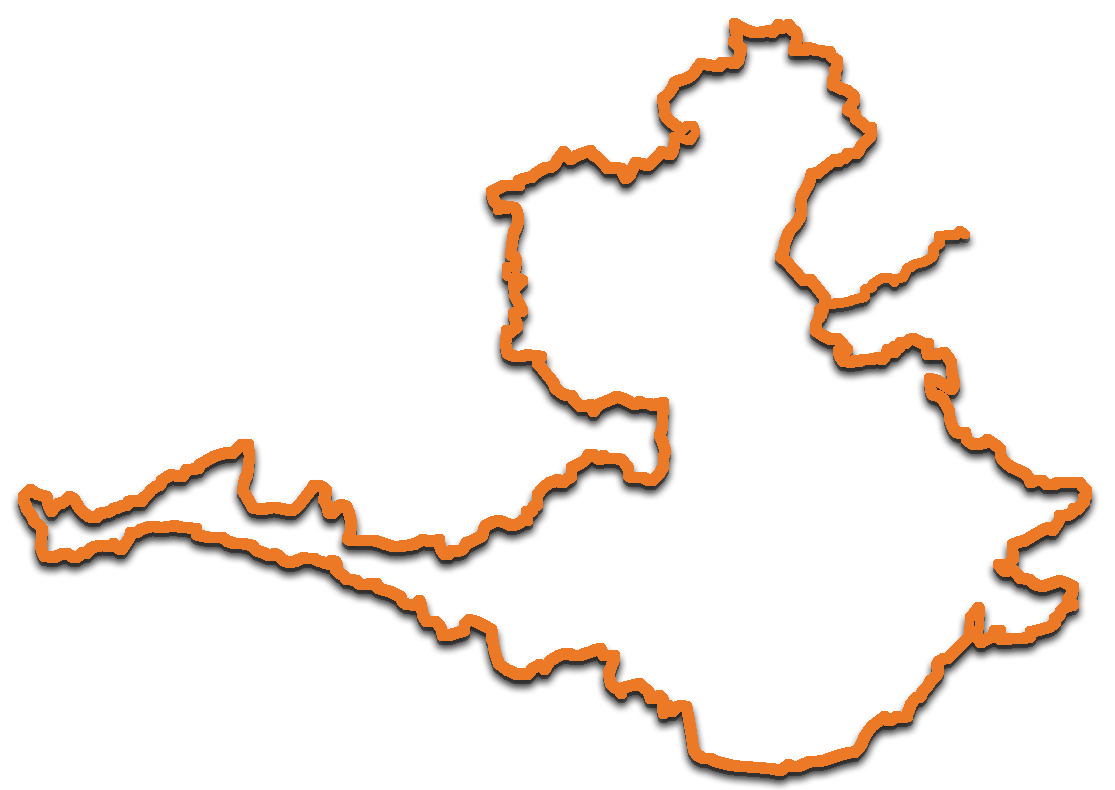

Hagen

agen liegt am südöstlichen Rand des Ruhrgebietes. Das ‚Tor zum Sauerland’ liegt an gleich vier Flüssen: der Lenne, der Ruhr, der Volme und der Ennepe – insgesamt 398 km Fließgewässer. Dazu kommt die Lage am Südufer gleich zweier Ruhrstauseen: dem Hengsteysee und dem Harkortsee. In Hagen bezeichnet man sich selber gerne als ‚grünste Großstadt in Nordrhein-Westfalen’, denn 42% der gesamten Stadtfläche ist bewaldet. Obwohl mit dem Schloss Hohenlimburg und dem Wasserschloss Werdringen gleich zwei bedeutende historische Schlossanlagen auf dem Stadtgebiet existieren, war Hagen im Mittelalter noch ein unbedeutendes Dorf. Erst 1746 erhielt Hagen die Stadtrechte, heute ist sie kreisfreie Großstadt und kulturelles Zentrum. Das 2009 eröffnete Kunstquartier vereint mit dem Emil-Schumacher-Museum und dem Osthausmuseum gleich zwei hochkarätige Kunstmuseen unter einem Dach. Aber auch das Museum für Ur- und Frühgeschichte, das LWL-Freilichtmuseum, das moderne Stadtmuseum und das Brandt-Zwiebackmuseum lohnen einen Besuch. Hagen ist Sitz der ersten und bislang einzigen öffentlich-rechtliche Fernuniversität in Deutschland und besitzt das erste begehbare Planetenmodell der Welt.

Sehenswertes:

In den alten Gebäuden der ehemaligen Kettenfabrik Wippermann ist heute das Stadtmuseum untergebracht. Hier werden 1.200 Jahre Stadtgeschichte vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart plastisch präsentiert. Dabei versucht man mit einer modernen Konzeption, sich von herkömmlichen Heimatmuseen abzusetzen. Mit ergänzenden Multimedia-Stationen und einem Ausstellungskino werden neue Präsentationsmöglichkeiten genutzt, die die Exponate spannend inszenieren. Neben der Dauerausstellung werden auch immer wieder interessante Wechselausstellungen gezeigt.

Das Kunstquartier Hagen wurde im Jahr 2009 als neues Museumsviertel eröffnet. Zu ihm gehören das Osthaus-Museum in der Folkwang Villa, das Emil-Schumacher-Museum im modernen Neubau sowie das ‚Junge Museum’, welches für Veranstaltungen und Museumspädagogik genutzt wird. Die beiden großen Museen werden durch ein mit Licht durchflutendes Foyer verbunden.

Das Karl-Ernst-Osthaus-Museum existierte bereits vor der Eröffnung des Kunstquartiers. Osthaus war Kunstmäzen und Sammler, auf dessen Sammlung auch das berühmte Folkwang-Museum beruhte, welches zunächst in Hagen seinen Sitz hatte und erst 1922, kurz nach Osthaus’ Tod, nach Essen umzog. Das 1945 eröffnete Karl-Ernst-Osthaus-Museum musste in der Nachfolge seines Namengebers erst eine neue Kunstsammlung aufbauen. 1955 zog man in die alte Folkwang-Villa ein, die Osthaus zwischen 1908 und 1902 für seine Sammlung hatte bauen lassen. Nach einer umfangreichen Renovierung wurde die Institution als Osthaus-Museum wiedereröffnet. Sie zeigt Werke aus dem Bereichen ‚Klassische Moderne’ sowie ‚Zeitgenössische Kunst’.

Das Emil-Schumacher-Museum wurde 2009 in einem neu erbauten Museumsgebäude eröffnet. Emil Schumacher wurde 1912 in Hagen geboren. Er gehört zu den bekanntesten und bedeutendsten Vertretern des Informell und fühlte sich der gegenstandslosen Malerei verbunden. In den Nachkriegsjahren sorgte er in der Malerei für entscheidende Impulse. Zwischen 1966 und 1977 wirkte er als Professor an der staatlichen Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe. Schumacher starb 1999 in seinem Haus auf Ibiza.

Das Emil-Schumacher-Museum geht auf eine Stiftung zurück und kann auf einen Bestand von 500 Werken aus allen Schaffensperioden Schumachers zurückgreifen.

Der Hohenhof ist ein architektonisches Gesamtkunstwerk und wurde zwischen 1906 und 1908 durch Henry van de Velde für Karl Ernst Osthaus erbaut. Osthaus (1874 – 1921) war Kunstmäzen und Sammler. Auf seine Sammlung geht das Folkwang-Museum zurück, welches zunächst in seiner Heimatstadt Hagen angesiedelt war und erst nach seinem Tode nach Essen verkauft wurde. Er gründete ebenfalls das Deutsche Museum für Kunst in Handel und Gewerbe und das Museum der Weltkulturen. Den Hohenhof im Ortsteil Emst ließ er für sich als künstlerisches Wohnhaus errichten. Nach dem Tode Osthaus diente der Hohenhof den verschiedensten Zwecken, als Handweberei, Schule, Lazarett und Frauenklinik. Später war das Gebäude Sitz der Pädagogischen Hochschule Hagens. Heute ist der Hohenhof der Öffentlichkeit als Kunstwerk zugänglich.

Die FernUni Hagen ist die erste und bislang einzige öffentlich-rechtliche Fernuniversität in Deutschland. Sie wurde 1974 gegründet und bietet als Hochschule die Möglichkeit des Studierens, ohne in Hörsälen bei den Vorlesungen anwesend sein zu müssen. Dieses Angebot wird viel von Berufstätigen genutzt, die sich weiterbilden wollen. Dabei sind die zu erwerbenden Abschlüsse (Bachelor, Master, Diplom) denen an den anderen Universitäten gleichrangig. Die FernUni Hagen besitzt auch das Promotions- und Habilitationsrecht. Sie gilt allerdings nicht als Volluniversität, da einige Studiengänge nicht im Fernstudium angeboten werden können. Im Jahre 2011 waren fast 75.000 Studierende eingeschrieben, die von 64 Professorinnen und Professoren betreut wurden.

Nachdem die Lenne 130 km lang ihren Weg durch das Sauerland genommen hat, mündet sie bei Hagen in die Ruhr. Die Lenne ist der wasserreichste und längste Nebenfluss der Ruhr. Wenn man sich mit dem Rad dem Ruhrtal nähert, ist von weitem bereits die Ruine Hohensyburg zu sehen, die hoch über dem Tal thront. Die Lenne ist hier schon zu einem recht breiten Fluss geworden, bevor sie sich in die noch größere Ruhr ergießt. Leider stört eine Eisenbahnbrücke, die an dieser Stelle quer über die Ruhr führt, die natürliche Schönheit dieses Ortes.

Nachdem die Lenne 130 km lang ihren Weg durch das Sauerland genommen hat, mündet sie bei Hagen in die Ruhr. Die Lenne ist der wasserreichste und längste Nebenfluss der Ruhr. Wenn man sich mit dem Rad dem Ruhrtal nähert, ist von weitem bereits die Ruine Hohensyburg zu sehen, die hoch über dem Tal thront. Die Lenne ist hier schon zu einem recht breiten Fluss geworden, bevor sie sich in die noch größere Ruhr ergießt. Leider stört eine Eisenbahnbrücke, die an dieser Stelle quer über die Ruhr führt, die natürliche Schönheit dieses Ortes. Die Volme ist ein ungefähr 50 km langer Nebenfluss der Ruhr und entspringt bei Meinerzhagen im Märkischen Kreis. Mehr als 20 km fließt sie davon durch das Stadtgebiet von Hagen, bevor sie bei Hagen-Eckesey, gegenüber der Stadt Herdecke, in die Ruhr mündet.

Am Rande des Sauerlandes bei Hagen liegt die Hasper Talsperre. Sie wird vom Hasperbach gespeist und wurde zwischen 1901 und 1904 zur Trinkwassergewinnung angelegt. Der idyllisch gelegene See ist heute ein beliebtes Ausflugsziel. Ein Rundweg führt einmal um die Talsperre herum, ein umfangreiches Wegenetz bietet Wandermöglichkeiten durch die Wälder in der Umgebung. In der Nähe des Sees befinden sich zwei Wildgehege mit Dammwild und Wildschweinen sowie auch ein Restaurant.

Das Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe betreibt in Hagen ein Museum, welches die Geschichte von Handwerk und Technik beschreibt. Dabei dringt aus jeder Ecke des Geländes eine geschäftige Betriebsamkeit, von überall her kommen Geräusche, die historische Handwerksarbeiten nachstellen. In den verschiedenen Werkstätten wird geschmiedet, geschnitzt und Öl gepresst. Das Konzept des sehenswerten Freilichtmuseums ist es, alte und vergessene Arbeitstechniken zu zeigen und für den Besucher im geschichtlichen Zusammenhang erfahrbar zu machen.

Besonders beliebt bei Kindern ist der Märchenwald Hohenlimburg. Eingebettet in einen landschaftlich reizvollen Park werden an 33 Stationen nach Art von Dioramen mit bewegten Puppen verschiedene bekannte Märchen vorgespielt.

Leider wurde der Märchenwald Hohenlimburg durch den Orkan Kyrill im Jahre 2008 so stark beschädigt, dass er längerfristig geschlossen werden musste. Erst nach hohem Arbeitsaufwand konnte die Märchenwelt im Sommer 2011 der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden.

Hoch über dem Lennetal auf einem Bergsporn gelegen, befindet sich das Schloss Hohenlimburg. Die Wehranlage wurde um 1240 durch den Grafen Dietrich von Altena-Isenberg erbaut. Obwohl die damalige Burg mehrfach belagert und erobert wurde, und obwohl sie im 16. Jahrhundert aus repräsentativen Gründen zum Schloss umgebaut wurde, erhielt das Anwesen bis heute seinen ursprünglichen mittelalterlichen Charme. Wesentliche Teile der Hohenlimburg, darunter der Palas, der Bergfried und die Ringmauer, blieben aus dem 13. bzw. 14. Jahrhundert erhalten. Damit ist sie eine der besterhaltensten Höhenburgen Westfalens. Im 19. Jahrhundert diente das Schloss als Residenz der Fürsten von Bentheim-Tecklenburg und ist noch heute in deren Familienbesitz.

Die Anlage ist heute als Schlossmuseum zugänglich und mauserte sich zum beliebten Ausflugsziel.

Daneben wurde im Schloss auch das Deutsche Kaltwalzmuseum untergebracht, denn der überwiegende Teil der gesamten deutschen Kaltwalzerzeugnisse stammt noch heute aus dem Lennetal. Das Museum beleuchtet die geschichtliche Entwicklung dieses Industriezweiges.

Das Wasserschloss Werdingen befindet sich im Hagener Stadtteil Vorhalle am Fuße des Kaiserbergs in einer ausgesprochen reizvollen landschaftlichen Lage. Die Ursprünge der ursprünglich als Wasserburg konzipierten Anlage liegen im Mittelalter, eine erste urkundliche Erwähnung findet sich im 13. Jahrhundert. Die Burg wurde damals auf einer Motte, einem aufgeschütteten Erdhügel, errichtet. Das heute noch erhaltene Herrenhaus mit seinem markanten Stufengibel sowie eine Remise blieben noch aus dem 14. Jahrhundert erhalten. Die meisten anderen Gebäude wurde bei einem umfangreichen Umbau Mitte des 19. Jahrhundert im neugotischen Stil neu errichtet. Aber die Grafenfamilie von der Recke von Volmerstein nutzte das Anwesen nur bis 1870 als Wohnstätte. Im 20. Jahrhundert verfiel das Wasserschloss, bis die Stadt Hagen es 1977 erwarb, renovierte und in dem Gebäude das Museum für Ur- und Frühgeschichte einrichtete.

Das Museum präsentiert eine umfangreiche und bedeutende archäologische Sammlung. Auf drei Etagen wird die Entwicklung des Lebens sowie die Siedlungsgeschichte der Menschheit in dieser Region beleuchtet. Die frühesten gezeigten Fossilien stammen bereits aus einer Zeit von vor 450 Mio. Jahren.

Das Haus Stennert ist ein lang gestrecktes denkmalgeschütztes Fachwerkhaus aus dem Jahre 1750 und diente ursprünglich als Poststation. Seit den 1930er Jahren ist das historische Gebäude im Besitz der Familie Brandt, noch heute Besitzer der berühmten Brandt-Zwieback-Werke. Das Fachwerkhaus bietet ein uriges Ambiente für den Werkverkauf und den Betrieb eines Bistros. Darüber hinaus hat die Firma Brandt hier auf 200 m² Ausstellungsfläche das kleines Museum ‚Unsere kleine Zwiebackwelt’ eingerichtet. Es behandelt die fast 100jährige Geschichte der Firma Brandt und die Erfolgsgeschichte des Zwiebacks.

Der Hengsteysee ist ein Stausee auf der Stadtgrenze von Dortmund und Hagen. Seinen Namen erhielt er durch den angrenzenden Hagener Stadtteil Hengstey. Zwischen 1927 und 29 wurde der See, der an dieser Stelle die Ruhr staut, angelegt. Er dient der natürlichen Selbstreinigung der Ruhr und dem Hochwasserschutz. Der Hengsteysee besitzt inzwischen auch für die Naherholung einen beträchtlichen Wert. Rad- und Wanderwege führen direkt an dem Stausee entlang, das Fahrgastschiff ‚Freiherr vom Stein’ lädt zu einer Bootstour ein.

Der Hengsteysee ist ein Stausee auf der Stadtgrenze von Dortmund und Hagen. Seinen Namen erhielt er durch den angrenzenden Hagener Stadtteil Hengstey. Zwischen 1927 und 29 wurde der See, der an dieser Stelle die Ruhr staut, angelegt. Er dient der natürlichen Selbstreinigung der Ruhr und dem Hochwasserschutz. Der Hengsteysee besitzt inzwischen auch für die Naherholung einen beträchtlichen Wert. Rad- und Wanderwege führen direkt an dem Stausee entlang, das Fahrgastschiff ‚Freiherr vom Stein’ lädt zu einer Bootstour ein.Neben dem Stauwehr, das auch mit dem Fahrrad befahren werden kann, befindet sich das Laufwasserkraftwerk Hengstey. Die drei Turbinen erzeugen jährlich eine Leistung von über 3 MW.

Nahe der Mündung der Volme in die Ruhr befindet sich das Wasserwerk Hengstey. Es dient bis heute der Wasserversorgung für die Stadt Hagen und wurde bereits 1887 in Betrieb genommen. Bis zu 65.000 m³ Wasser speist es täglich in die Leitungen ein. Die Doppelkolbenpumpe, die sich vor dem Werk befindet, ist heute ein technisches Denkmal. Es besitzt einen Dampfmaschinen-Antrieb und wurde 1920 in Betrieb genommen.

Auf dem Goldberg nahe der Stadt Hagen befindet sich der 24 m hohe Bismarckturm. Er wurde in Form einer Säule aus Ruhrsandstein in den Jahren 1900/1901 errichtet. Graf Otto von Bismarck-Schönhausen (1815 – 1898) war der erste Reichskanzler des Deutschen Reiches. Er hatte sich maßgeblich für die Deutsche Einigung und für die Gründung des Deutschen Reiches eingesetzt. Fast dreißig Jahre lang war er außerdem Ministerpräsident von Preußen sowie zeitweilig auch Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes.

Der Bismarckturm gehört zum Hagener ‚Drei-Türme-Weg’.

Im Hagener Stadtteil Wehringhausen steht der Eugen-Richter-Turm. Die 23 m hohe Doppelturmanlage aus Bruchstein wurde 1911 zu Ehren des liberalen Politikers und Publizisten Eugen Richter (1838 – 1906) errichtet. Richter war einer der einflussreichsten Gegenspieler von Otto von Bismarck. Er vertrat seinen Wahlkreis Hagen-Schwelm im Reichstag und im preußischen Abgeordnetenhaus. In Hagen wurde er auch beigesetzt.

Der Eugen-Richter-Turm gehört zum Hagener ‚Drei-Türme-Weg’.

Im Hagener Stadtteil Vorhalle befindet sich auf dem Kaisberg der Freiherr-vom-Stein-Turm. Der im Stil der Neorenaissance gestaltete Turm wurde 1869 als Denkmal für den westfälischen Politiker Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom und zum Stein (1757 – 1831) errichtet, der als Minister im preußischen Staatsdienst grundlegende Reformen durchsetzte. Eine Ruhmeshalle mit Büsten mehrerer regionaler Größen, die sich neben dem Turm befand, existiert heute nicht mehr.

Oberhalb des Hagener Stadtteils Haspe befindet sich auf der Hesterthardt der Kaiser-Friedrich-Turm. Er entstand 1910 als Nachfolgebau eines 1891 errichteten Holzturmes. Der neue 17 m hohe Turm bestand nun aus Backstein und wurde mit Naturstein verblendet. Im Sockel wurde Naturstein verwandt. Der Kaiser-Friedrich-Turm bildet den höchsten Aussichtspunkt der Stadt Hagen und gehört zum Hagener ‚Drei-Türme-Weg’. Kaiser Friedrich III. (1831 – 1888) war preußischer Feldherr im Deutschen und im Deutsch-Französischen Krieg. Der Deutscher Kaiser und König von Preußen starb nach nur 99 Tagen Regierungszeit.

Radrouten die durch Hagen führen:

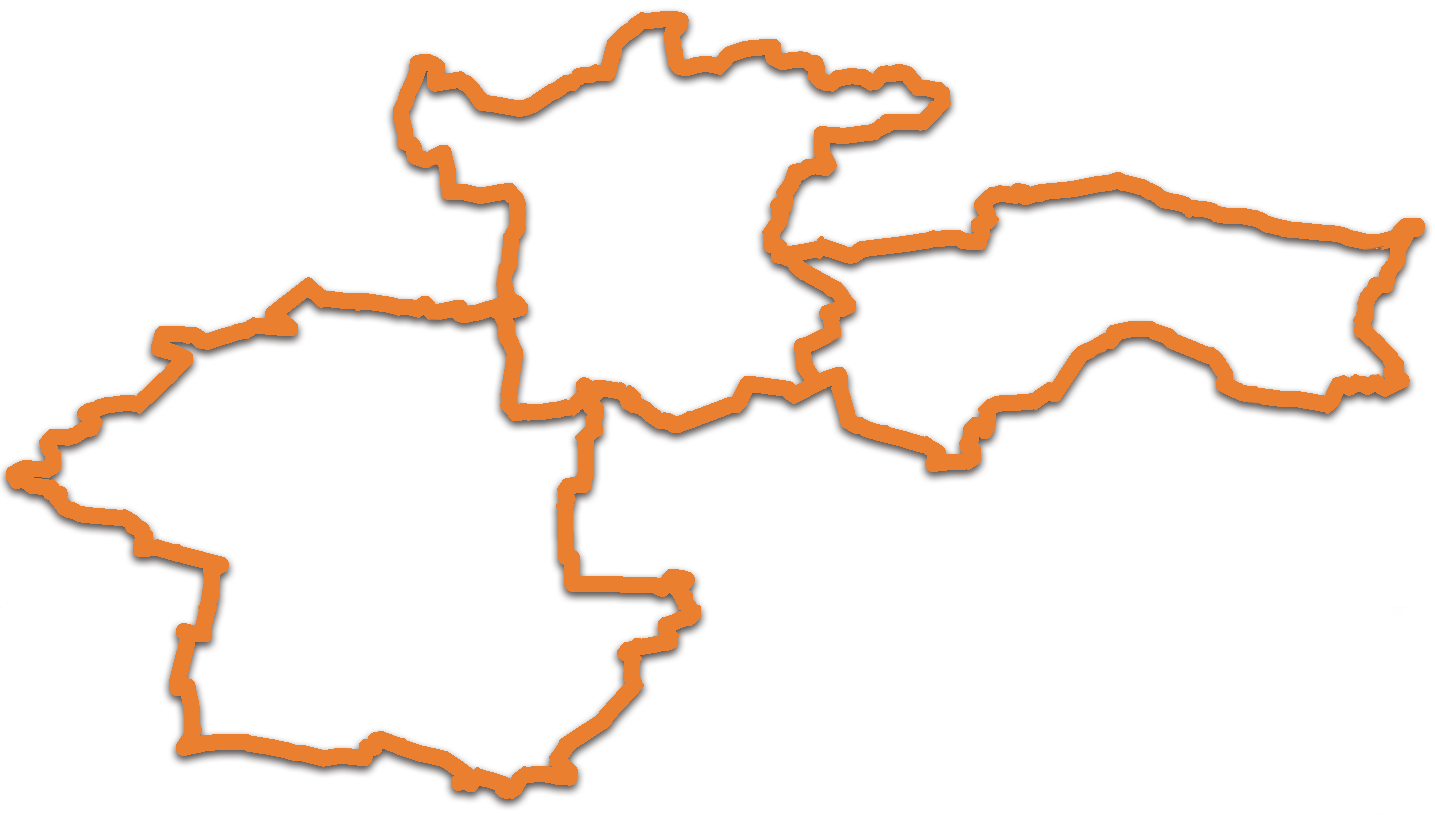

Erftstadt

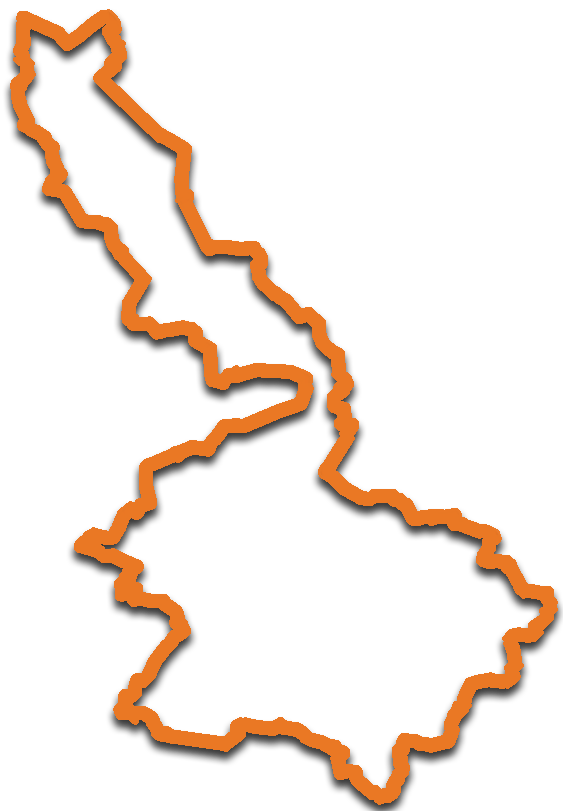

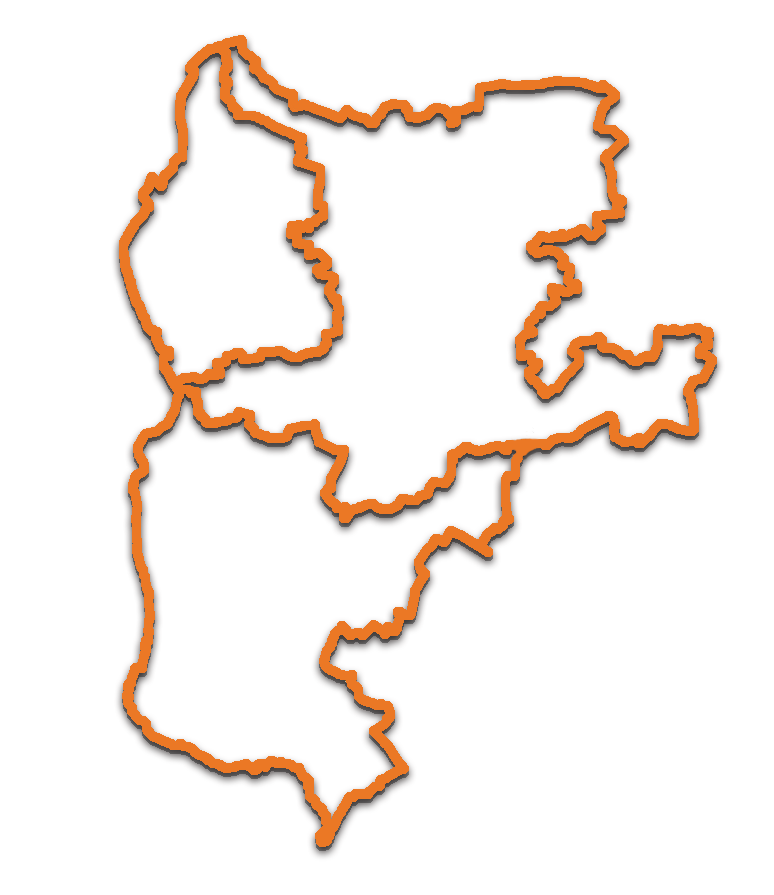

rftstadt ist keine gewachsene Stadt und eigentlich ein politisches Kunstgebilde, dass 1969 durch den Zusammenschluss vieler zuvor eigenständigen Gemeinden entstand. Obwohl mit Lechenich sogar eine Stadt dabei war, wurde keiner dieser Orte zum Hauptort erhoben. Die das neue Stadtgebiet durchfließende Erft gab dem Ort in der Jülich-Zülpicher Börde ihren Namen. Der Verwaltungssitz von Erftstadt befindet sich in Liblar. So bezieht sich die Geschichte auch in erster Linie auf die einzelnen Gemeinden. Lechenich wurde beispielsweise erstmals bereits um 200 n. Chr. auf einem Matronenstein erwähnt und erhielt 1279 die Stadtrechte, Erp war bereits zur römischen Zeit besiedelt und auch Friesheim bestand als Dorf nachweislich bereits im 5. Jahrhundert. Andere Stadtteile werden im 11. bzw. 12. Jahrhundert in alten Dokumenten erwähnt. Geprägt wurde insbesondere das nördliche Stadtgebiet durch den Braunkohleabbau der Grube Donatus, die im Jahre 1959 stillgelegt und danach rekultiviert wurde. Heute liegt Erftstadt direkt am Naturpark Rheinland, der mit seinen vielen wassergefüllten Tagebau-Restlöchern eine wunderschöne Seenlandschaft bietet. Der Liblarer See gehört zu den größten Seen in der Ville. Eine Besonderheit ist die hohe Dichte der Wasserburgen und Wasserschlössern in der Region. Die Landesburg Lechenich war im 14. bzw 15. Jahrhundert Residenz der Erzbischöfe und Kurfürsten von Köln, aber auch das Schloss Gracht, die Burg Konradsheim und die Burg Blessem lohnen einen kleinen Abstecher zu machen.

Sehenswertes:

Das Wasserschloss in Liblar gehört zu den imposantesten Schlossanlagen in der Kölner Bucht. Das Anwesen besteht aus einem zweiflügeligen Herrenhaus und einer dreiflügligen Vorburg. Über vier Jahrhunderte lang war Schloss Gracht bis 1945 Stammsitz der Familie Wolff-Metternich. Heute beherbergt es eine internationale Managerschule.

Bereits im Jahre 1433 hatte es hier nachweislich einen Rittersitz gegeben. Die zweiteilige Wehranlage mit Vor- und Oberburg entstand zwar bereits um 1500, aber die heutigen Gebäude entstammen erst dem 19. Jahrhundert. Von der Hauptburg führt eine Zugbrücke über den Wassergraben zum französischen Garten, der im frühen 18. Jahrhundert durch den Barockbaumeister Gottfried Laurenz Pictorius angelegt wurde. Später wurde das hintere Gelände zu einem englischen Landschaftspark umgestaltet.

In der Erftniederung bei Gymnich steht das gleichnamige prachtvolle Wasserschloss. Es besteht aus einem zweiflügligen barocken Herrenhaus mit Eckturm sowie einer Vorburg mit den Wirtschaftsgebäuden. Das heutige Schlossgebäude stammt von 1655, der Ostflügel wurde 1722 angebaut. Eine erste wehrhafte Burganlage wurde 1354 von Heinrich I. von Gymnich errichtet, bald darauf aber wieder zerstört. Eine neue Anlage entstand im 15. Jahrhundert, eine dritte wurde 1547 fertig gestellt. Nachdem auch dieses Gebäude niedergebrannt wurde, entstand der heutige Schlossbau.

Jahrhunderte lang war Schloss Gymnich der Stammsitz der Herren von Gymnich. Erst im Jahre 1825 fiel das Anwesen als Erbe an die Grafen Wolff Metternich.

In der jüngeren Vergangenheit wurde häufig über Schloss Gymnich berichtet, denn die Bundesregierung nutzte das Wasserschloss von 1971 – 1990 als Gästehaus. Hier nächtigten neben anderen Staatsoberhäuptern auch die englische Königin Elizabeth II., König Juan Carlos I. von Spanien und der damalige amerikanische Präsident Ronald Reagan. Zwischenzeitlich scheiterten mehrfach Versuche, in dem historischen Gebäude ein Hotel zu etablieren. 1998 erwarb die berühmte irische Musikerfamilie Kelly das Anwesen. Nach familieninternen Unstimmigkeiten wurde Schloss Gymnich schließlich im Jahre 2012 zwangsversteigert. Von außen sind kaum Blicke auf die Anlage möglich.

Nur einen Kilometer nördlich der Kurkölnischen Landesburg Lechenich steht die Burg Konradsheim. Diese geographische Nähe prägte die Geschichte des Rittersitzes wesentlich. Mitte des 14. Jahrhunderts mussten Türme, Zinnen und Mauern zurückgebaut werden, da sie dem Kölner Erzbischof als zu groß und prächtig erschien. 1548 wurde die Wasserburg dennoch wieder nach alten Plänen aufgebaut. Bis heute hat sich das Aussehen des Palais mit seinen runden Ecktürmen in dieser Form erhalten. Von der Vorburg steht dagegen nur noch ein Seitenflügel.

Die Burg Konradsheim mit seinen geräumigen Burgsälen und seiner schönen Burgterrasse kann für besondere Anlässe gemietet werden.

Als Nachfolgebau eines Frohnhofs aus dem 9. Jahrhundert entstand im 14. Jahrhundert am südlichen Ortsrand von Friesheim eine Wasserburganlage, die seit dem 18. Jahrhundert als ‚Weiße Burg’ bezeichnet wird. Der weiße Anstrich des Ziegelmauerwerkes gab der Wehranlage ihren Namen. Das 1540 erbaute Herrenhaus mit seinen hohen Ecktürmen wurde bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg bis auf die Grundmauern zerstört und danach wiederhergestellt. Die ebenfalls schwer beschädigte Vorburg wurde nur vereinfacht wieder aufgebaut und entspricht daher nicht mehr dem originalen Zustand. Sie wird heute sowohl landwirtschaftlich als auch als Wohngebäude genutzt.

In der Niederung des Rotbachtals steht bei Friesheim die Wasserburg Redinghoven. Sie wurde erstmals 1399 in einem alten Dokument erwähnt. Es wird vermutet, dass es bereits einen Vorgängerbau auf einer Motte, einem aufgeschütteten Erdhügel gab. Das umfangreiche Grabensystem, das die Burganlage einst umgab, wurde im letzten Jahrhundert weitgehend zugeschüttet. Nur das Herrenhaus, ein rotbrauner Backsteinbau mit auffälligen Stufengiebeln, wird noch immer von Wasser umgeben. Zur Hauptburg kann man nur über den weitflächigen Innenhof der Vorburg gelangen. Ein Torhaus mit großem Rundbogen markiert den Eingang zu der Burganlage.

Der Adelssitz befindet sich auch heute noch im Privatbesitz und kann daher nur von außen besichtigt werden. Ein Hofladen bietet Erzeugnisse aus eigenem Anbau und aus der Region an.

Bei dem Begriff ‚Haus’ denkt man meistens an einen kleineren Adelssitz. Tatsächlich handelt es sich beim Haus Buschfeld um ein richtiges Schloss, hervorgegangen aus einer der ersten und damit ältesten Wasserburganlagen der Kölner Bucht. Die Ursprünge gehen in das 12. Jahrhundert zurück. Damals lag die Burg direkt an der Grenze zwischen dem Kurfürstentum Köln und dem Herzogtum Jülich. Der Rittersitz war einst landtagsfähig. Das bedeutete, dass der jeweilige Eigentümer auch gleichzeitig Mitglied im Landtag war. Nachdem das alte Burggebäude abgetragen worden war, entstand im frühen 18. Jahrhundert das dreigeschossige schlichte Herrenhaus im Stil des Spätbarocks. Es wurde in den 1920er Jahren zeitgemäß umgestaltet, so dass das Bauwerk heute eher einen klassizistischen Eindruck vermittelt. Eine vierflügelige Vorburg, in der sich einst die Wirtschaftsgebäude befanden, ist dem Hauptschloss vorgelagert.

Zum Haus Buschfeld gehörte auch die 1553 erstmals erwähnte Mühle. Die Reste des Mühlengebäudes entstammen dem 18. Jahrhundert und wurden in den 1990er Jahren in ein neu errichtetes Wohnhaus integriert.

Lange bevor das Brühler Schloss zum Sitz der Kölner Kurfürsten wurde, residierten sie auf der Landesburg Lechenich. Mit dem Bau der mächtigen Burganlage hatte man im Jahre 1306 begonnen. Die Vollendung des Hochschlosses zog sich bis in die Mitte des Jahrhunderts hin. Bis in das 15. Jahrhundert lebten die Erzbischöfe und Kurfürsten von Köln auf dem stolzen Anwesen, ehe sie ihren Residenzsitz nach Bonn und schließlich nach Brühl verlagerten. Die Burg diente dann nur noch sporadisch als Aufenthaltsort für die Landesfürsten. Während des 17. Jahrhunderts war die Landesburg mehrfach Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen. Die entstandenen Schäden wurden zunächst aber jeweils wieder repariert. Doch im späten 18. Jahrhundert verfiel die Anlage zusehends zur Ruine. Lediglich die Schlosskapelle und das so genannte ‚geistliche Haus’ blieben erhalten. Trotzdem vermittelt die Schlossruine mit ihren hohen Türmen auch heute noch einen Eindruck ihrer früheren Bedeutung. Die Anlage blieb durchgängig in privatem Besitz. Sehenswert ist der frei zugängliche weitläufige Schlosspark, der im 19. Jahrhundert als englischer Landschaftspark angelegt wurde.

Im historischen Ortskern von Lechenich, nahe dem Marktplatz, steht die katholische Pfarrkirche St. Kilian. Eine erste Kirche hatte es hier nachweislich bereits 1271 gegeben. Nach zwei Stadtbränden im frühen 18. Jahrhundert war ein Neubau notwendig geworden, der 1750 im barocken Stil fertig gestellt wurde. Gut hundert Jahre später fügte man entsprechend dem damaligen Zeitgeist neugotische Elemente hinzu und errichtete ein neues Querschiff sowie den Chor. Auch die barocke Innenausstattung wurde zugunsten einer neugotischen Einrichtung ausgetauscht.

Das Wahrzeichen von Liblar ist die katholische Pfarrkirche St. Alban mit ihrer auffälligen schlanken 45 Meter hohen Turmspitze. Eine erste urkundliche Erwähnung datiert aus dem Jahre 1155, doch es wird angenommen, dass sich hier bereits sehr viel früher eine Kapelle befand. Nachdem die alte Kirche wegen Baufälligkeit abgetragen wurde, entstand 1672 der heutige Kirchenbau. Die barocke Innenausstattung wurde Anfang des letzten Jahrhunderts weitgehend durch ein neugotisches Interieur ersetzt. Dagegen blieb der Heilig-Kreuz-Altar des Künstlers Rudolphi, der seinerzeit von der Familie Metternich gestiftet wurde, erhalten. Im Jahre 1928 wurden die Taufkapelle, die Beichtkapelle und die Sakristei neu angebaut.

Die Siedlung Frauenthal geht auf ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster zurück, zu der auch die heutige Marienkapelle gehört. Schon im frühen 13. Jahrhundert hatte es das Kloster gegeben, dessen Gebäude jedoch Mitte des 15. Jahrhunderts verwaist waren und daher im Besitztum des Klosters Marienforst aufgingen. Im Zuge der Säkularisierung wurde das Kloster im Jahre 1802 geschlossen. Die Kapelle, die im ausgehenden Mittelalter zu einer Wallfahrtsstätte wurde, war zu dieser Zeit bereits in einem relativ schlechten Zustand. Das Ehepaar Helene und Adolf Münch kaufte die Anlage und ließ sie in den folgenden Jahren von Grund auf sanieren. Die Kapelle erhielt eine neue Ausstattung im neugotischen Stil und wurde 1861 wieder neu eingeweiht. Nach der Sanierung wurde die Anlage in ein Armenhospital umgewandelt, aus dem auch das Frauenthaler Krankenhaus hervorging. Im ‚Münchstift’ ist heute das Hospiz ‚Haus Erftaue’ untergebracht. In der Kapelle finden keine Gottesdienste mehr statt. Sie ist heute nur noch Andachtstätte.

Auf dem Krankenhausgelände wurde mit dem Gesundheitsgarten ein öffentlicher Themenpark angelegt. Er besteht aus einzelnen Stationen und soll sowohl den Heilungsprozess der Kranken fördern als auch den gesunden Menschen helfen, sich auf die elementaren Gesetze des Lebens zu konzentrieren.

Das erhöhte kriminelle Aufkommen mit zahlreichen Raubüberfällen und Einbrüchen durch umherziehende Banden und Landstreicher westlich von Köln war unhaltbar. In den ländlichen Gebieten war man sich seines Lebens nicht mehr sicher! Das war im 18. Jahrhundert. Diese furchtbaren Zustände veranlassten den Landesfürsten, Kurfürst Clemens August, zur Gründung einer kurkölnischen Polizei, der so genannten ‚Husarenkompanie’. Seit 1754 hatte diese berittene Landgendarmarie einen festen Sitz in Lechenich. Die Husaren waren freiwillige junge Männer, die uniformiert und bewaffnet waren, sich aber nicht im militärischen Dienst befanden. 1765 wurde das neu errichtete Gebäude im Stadtzentrum von Lechenich bezogen. Der zweistöckige rechtwinklige Backsteinbau bot Platz für 32 Gendarmeristen. Auch während der französischen Besatzung zu Beginn des 19. Jahrhunderts diente das Gebäude der französischen Gendarmerie. Heute befindet sich in der ehemaligen Polizeistation ein Gourmetrestaurant, das sogar einen Michelinstern besitzt und im Gault-Millau geführt wird.

Gespeist vom Wasser des Rotbaches und hinter einer Mauer und hohen Bäumen versteckt befindet sich die Wasserburg Niederberg. Das barocke zweigeschossige Herrenhaus wurde im Jahre 1710 fertig gestellt. Um 1900 wurden zwei Seitenflügel erbaut, so dass die Anlage von oben betrachtet eine Hufeisenform beschreibt. Die heutige Burg wurde an der Stelle eines alten Fronhofes errichtet, der bereits im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde.

Der Garten des privaten Anwesens kann nach telefonischer Anfrage besichtigt werden.

Der kleine Ort Blessem entwickelte sich um einen befestigten Hof, der späteren Wasserburg Blessem. Von ihr ist heute nur noch die Vorburg mit dem Torhaus und den ehemaligen Stallungen erhalten. In dem lang gestreckten, dreistöckigen Gebäude der Vorburg sind heute private Wohnungen untergebracht. Daher ist die Burg nicht zu besichtigen. Die Wassergräben, die den Adelssitz einst umgaben, sind inzwischen trocken gelegt. Die Besitzer des ‚Hofes Blessem’ hatten häufig gewechselt. Aufzeichnungen darüber finden sich ab dem Jahre 1363. Ende des 17. Jahrhundert kam die Wasserburg in den Besitz des Kölner Dominikanerklosters ‚Zum heiligen Kreuz’. Im Zuge der Säkularisierung wurde der Burghof beschlagnahmt und an die Vorfahren des heutigen Besitzers verkauft.

Nach dem Ende einiger Tagebau-Gruben im Braunkohlerevier westlich von Köln wurden mehrere Fördergruben rekultiviert. Als Teil des Naturparks Rheinland entstanden die Villeseen, eine Seenplatte mit etwa 40 Seen und Weihern. In einem Restloch des Tagesbaus Liblar entstand ein ungefähr ein Kilometer langer See, der heute Ziel zahlreicher Naherholungssuchender ist. Der Liblarer See gilt als einer der saubersten Badeseen der Kölner Bucht. Er ist aber auch beliebt bei Anglern, Kanuten, Seglern und Spatziergängern, denn rund um das Gewässer gibt es ein ausgedehntes Wanderwegenetz.

In Dirmerzheim, einem nördlichen Stadtteil von Erftstadt, steht die Remigiuskirche. Die romanische Pfarrkirche, die Mitte des 14. Jahrhunderts erstmals erwähnt wurde, besaß aber bereits einen Vorgängerbau aus dem 11. Jahrhundert. Für den Bau der heutigen Kirche wurden die Steine dieser ersten Kirche, aber auch Bruch- und Feldsteine sowie altes römisches Steinmaterial genutzt. In ihrer Geschichte wurde das Gotteshaus mehrfach stark verändert. So wurde sie 1778 erheblich erweitert und erhielt auch einen neuen Kirchturm. 1960 wurde St. Remigius erneut vergrößert, um die wachsende Kirchengemeinde aufnehmen zu können. Im Inneren der Kirche findet man im Bereich des Chores und im Gewölbe spätgotischen Fresken, die aus dem Jahre 1523 stammen.

1758 wurde Dirmerzheim zur eigenen Pfarrei. Zum wertvollen Inventar gehört die Skulptur eines musizierenden Engels (1280), eine Kasel mit Stickereien aus dem 15. Jahrhundert und ein Sakramentshäuschen, ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert.

Mitten auf dem lang gestreckten Markt von Lechenich steht das alte Rathaus. Das zweigeschossige Backsteingebäude mit den markanten Stufengiebeln entstand 1862 in neugotischen Stil und trägt über der nördlichen Eingangstür das ehemalige Lechenicher Stadtwappen. Das zweite den Markt beherrschende Gebäude ist das Haus Kretz. Auch dieses zweistöckige Bauwerk wurde 1862 im neugotischen Stil errichtet. Der Gutshof besitzt auf der linken Seite eine große Tordurchfahrt in den Innenhof und dient auch heute noch als privates Wohnhaus.

Als Zeichen ihres Status als Stadt wurde um Lechenich im 13. Jahrhundert eine mächtige Stadtmauer mit vorgelagertem Graben errichtet. Diese wurde aber bereits im Jahr 1301 wieder zerstört, danach mit Ziegelsteinen aber wiederaufgebaut. Im Südwesten von Lechenich sind noch Teile dieser Stadtbefestigung erhalten – allerdings nicht mehr in der ursprünglichen Höhe.

Auch zwei Stadttore aus dem 13./14. Jahrhundert haben die Zeit bis heute überlebt. Das Bonner Tor wurde aus Bruchstein errichtet und später mit Ziegelstein ausgebaut. Das Herriger Tor diente zwischenzeitlich als Gefängnis und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts restauriert und dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend im neugotischen Stil umgestaltet.

Radrouten die durch Erftstadt führen:

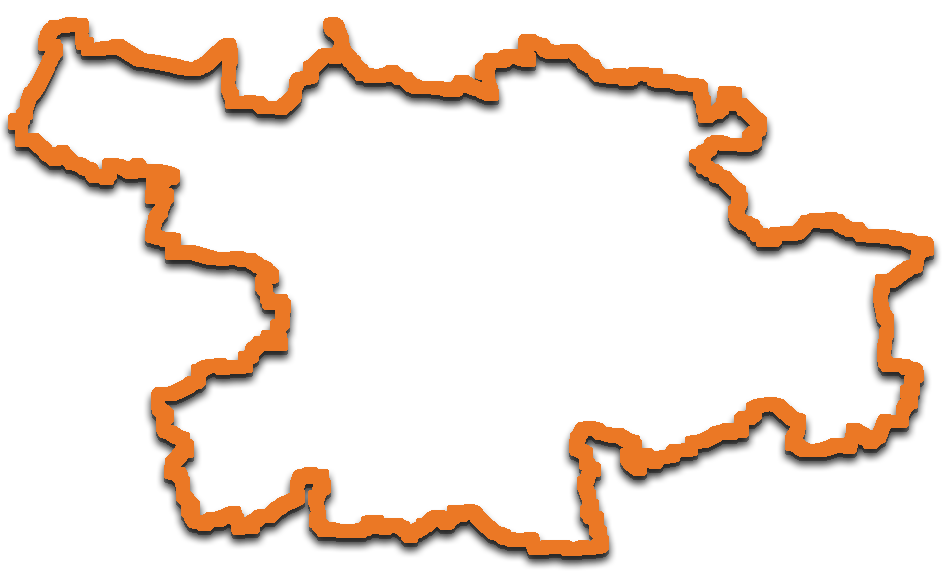

Kerpen

itten in der Kölner Bucht und im linksrheinischen Braunkohlerevier liegt die Kolpingstadt Kerpen. Sie ist die größte Stadt im Rhein-Erftkreis und umfasst insgesamt 12 Stadtteile. Dabei birgt Kerpen die Kuriosität, dass im Stadtteil Sinstadt mehr Einwohner leben als in der Kernstadt selber. Andere Ortsteile, wie Mödrath oder Bottenbroich, verschwanden vollständig von der Landkarte, um den gigantischen Baggern im Braunkohleabbau zu weichen. Die Einwohner wurden einfach umgesiedelt und damit ihrer Heimat und ihrem angestammten Lebensraum beraubt. Als nächstes wird der Ortsteil Manheim dem Tagebau weichen müssen. Das von der Erft durchflossene Kerpen besitzt eine hohe Anzahl alter und noch gut erhaltener Wasserburgen und Herrenhäuser. Von der größten und wohl wehrhaftesten Burganlage blieb jedoch nur noch ein großer, aufgeschütterter Erdwall erhalten. Der berühmte katholische Sozialreformer Adolph Kolping, Begründer des Kolpingwerkes, wurde hier geboren. Seit 2012 trägt Kerpen daher auch den offiziellen Zusatz ‚Kolpingstadt’. Weitere berühmte Söhne der Stadt sind die Formel-1-Rennfahrer Wolfgang Berghe von Trips, Michael und Ralf Schumacher. Nach Michael Schumacher, dem mit sieben Weltmeisterschaftstiteln erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten, wurde das große Kart- und Event-Center mit seinen langen Indoor- und Outdoorstrecken benannt. Weltweit wurde über Kerpen berichtet, als Papst Benedikt XVI. im Jahre 2005 auf dem Marienfeld, einer renaturierten Braunkohleabbaufläche, vor Tausenden von Gläubigen den Gottesdienst zum Abschluss des Weltjugendtages hielt.

Sehenswertes:

Die erstmalige Erwähnung einer befestigten Hofanlage findet sich bereits im Jahre 1262. Das heutige Schlossgebäude entstammt dem ausgehenden 15. Jahrhundert, die Vorburg wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erneuert. Die Eigentümer des Anwesens wechselten mehrfach. Seit 1819 ist Schloss Loersfeld im Besitz der Reichsfreiherren von Fürstenberg. Der hübsche englische Landschaftspark wurde Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt. In dieser Zeit fanden auch die letzten größeren Umbauarbeiten am Schloss statt.

Im Herrenhaus betreibt der heutige Pächter ein vornehmes und ausgezeichnetes Gourmet-Restaurant. Aufgeführt im Guide Michelin und im Gault Millau, gehört es zu den 100 besten Restaurants Deutschland.

Bereits im 9. Jahrhundert hatte es in Kerpen eine Abtei gegeben. Die erste urkundliche Erwähnung eines Kollegiatsstiftes findet sich im Jahre 1178. Auf dieses Kloster geht auch die heutige Martinskirche zurück. Bis zur Auflösung des Konvents im frühen 19. Jahrhundert war die Stiftskirche zugleich auch immer Pfarrkirche gewesen. Ältestes erhaltenes Bauteil des Gotteshauses ist das romanische Querhaus aus der Mitte des 11. Jahrhunderts. Aber auch dieses Querhaus war nur ein Anbau an eine noch ältere Kirche. Im 12. bzw. 15. Jahrhundert entstanden die Langhäuser neu. Leider wurde die Kirche im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe so schwer beschädigt, dass wesentliche Teile der Kirche in Anlehnung an die alte Architektur erst nach dem Krieg wieder neu entstanden. Mit 78 Metern ist der achtseitige Kirchturm von St. Martinus nach dem Kölner Dom der zweithöchste im gesamten Erzbistum Köln.

Die Geschichte der Wasserburg im Kerpener Stadtteil Horrem wird geprägt durch ihre mehrfache Zerstörung und den immer wieder darauf folgenden neuen Aufbau. Alte Dokumente nennen bereits 980 einen Burgherrn namens Wigmannus von Heymenbach. Aus diesem Namen entwickelte sich Hemmersbach. Von der ersten Burganlage blieb nichts erhalten. Von einer zweiten Burganlage, erbaut um das Jahr 1100, ist nur noch ein aufgeschütteter Erdhügel zu sehen. Sie war zuvor bei kriegerischen Auseinandersetzungen zerstört worden. Eine dritte Burg wird erstmals im Jahre 1483 urkundlich erwähnt. Diese erlitt während des Dreißigjährigen Krieges schwere Schäden und wurde bei einem verheerenden Feuer Ende des 18. Jahrhundert vollständig vernichtet. Die Adelsburg wurde durch die Grafen Berghe von Trips erneut aufgebaut und um 1900 noch einmal erheblich umgebaut. Lange Zeit lebte der berühmte Rennfahrer Wolfgang Graf Berghe von Trips (1928 – 1961) auf dem Anwesen. In den letzten Jahrzehnten wechselten die Besitzer wieder mehrfach. Burg Hemmersbach ist auch heute noch in Privatbesitz.

Im 13. Jahrhundert erbauten die Ritter von Bergerhausen im heutigen Blatzheim eine Burganlage, die im nächsten Jahrhundert durch die Erzbischöfe von Köln übernommen wurde. Diese bauten das Anwesen zu einer wehrhaften Wasserburg aus, um ihr Territorium zu sichern. So wie sie sich heute darstellt, entstand die Burg Bergerhausen im 16. Jahrhundert.

Heute befindet sich die im Wasser träumende Burg im Besitz der Brüder Stollenwerk. Sie hatten einst eine Firma gegründet, die sich heute als Europas führender Konservenhersteller etabliert hat. Sie renovierten das schmucke Bauwerk und brachten in einem Teil der Burg ihre umfangreiche Traktorensammlung unter. In ihr befinden sich vorwiegen alte, liebevoll restaurierte Lanz-Buldog-Traktoren, aber auch historische Dampf- und Dreschmaschinen. Das Museum besitzt keine regelmäßigen Öffnungszeiten.

Unweit der Erft und umgeben von einer idyllischen Parklandschaft mit zahlreichen einheimischen und fremdländischen Bäumen und Sträuchern liegt das Schloss Türnich. Das Barockschloss wurde Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut. Die Kapelle im Nordosten des Herrenhauses entstand 1895. Leider war das Hauptgebäude von Schloss Türnich zuletzt in einem schlechten baulichen Zustand. Schuld daran ist die Absenkung des Grundwassers durch den benachbarten Braunkohleabbau. Lange Zeit war das Herrenhaus unbewohnbar und drohte sogar auseinander zu brechen.

Die Vorburg beherbergt ein Café und eine alte Bibliothek, deren ältestes Exemplar noch aus dem Jahr 1590 stammt. Sehenswert ist auch der kleine private Barockgarten.

Der Kerpener Michael Schumacher ist der erfolgreichste Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten. Seine ersten Rennen fuhr er noch in einem Kart, später fuhr er um die Sportwagen-Weltmeisterschaft und wechselte schließlich 1991 in die Fomel-1. Bis 2012 absolvierte er 307 Rennen, von denen er 91 gewann. Nachdem er 1994 und 95 den Weltmeistertitel mit Benetton gewann, wechselte er zu Ferrari und gewann die Weltmeisterschaft zwischen 2000 und 2004 fünfmal in Folge. Einige Jahre fuhr auch sein Bruder Ralf mit ihm gemeinsam in der Königsklasse des Automobilrennsportes.

Angefangen hatte die Rennleidenschaft der Brüder auf der Kartbahn ihres Vaters in Kerpen. Und dem Kartsport blieben sie auch verbunden. 1997 entstand in Kerpen-Sindorf eine 600 Meter lange Indoor-Kartbahn, die fünf Jahre später um eine über 700 Meter lange Outdoor-Kartbahn ergänzt wurde. Das Kart- und Event-Center bietet darüber hinaus zwei Restaurants, deren Plätze zum Teil einen schönen Blick auf die Rennstrecken bieten.

In Planung ist die Eröffnung eines Rennsportmuseums, das die Karriere und die Erfolge der beiden Brüder aufarbeitet und viele Exponate aus der Grand-Prix-Geschichte zeigt.

Der katholische Priester Adolph Kolping wurde 1813 in Kerpen geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Nachdem er viele Jahre als Schuhmacher arbeitete, studierte er Theologie und wurde katholischer Priester. Er setzte sich im Besonderen mit sozialen Fragen auseinander, gründete das berühmte Kolpingwerk und wurde so zum Wegbereiter für die katholische Sozialbewegung. Adolph Kolping starb 1865 in Köln.

In einem Nebengebäude von Kolpings Geburtshaus befindet sich heute ein Museum, das das Leben und Werk des Geistlichen dokumentiert. Neben Dokumenten aus seiner Zeit als Priester werden auch Haushaltsgegenstände, Möbel und sogar seine Schusterutensilien dort ausgestellt.

Das Museum hat keine festen Öffnungszeiten, kann aber nach vorheriger Anmeldung besichtigt werden.

Am Stiftsplatz, mitten im heutigen Zentrum von Kerpen, wurde 1842 das alte Rathaus der Stadt fertig gestellt. Das repräsentative Gebäude wurde zeitgleich auch als Amtsgericht genutzt. Bereits im Jahre 1906 hatte das Gebäude als Rathaus wieder ausgedient und die Stadtverwaltung zog erneut in ein neu errichtetes Stadthaus um. Als Sitz der örtlichen Gerichtsbarkeit diente es noch bis 1991.

Heute befindet sich im alten Rathaus das Haus für Kunst und Geschichte. Es beherbergt die Sammlung des Heimatvereins, das Stadtarchiv sowie das Museum H.J. Baum.

Die heimatkundliche Ausstellung präsentiert archäologische Funde aus der Jungsteinzeit und der Römischen Zeit sowie Gegenstände vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit.

Der Künstler Hermann Josef Baum (1927 – 2009) studierte an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf und arbeitete lange Jahre als Maler, Grafiker und Bildhauer in seinem Atelier in Köln. Zu seinem Werkzyklus gehören auch zahlreiche Kirchenfenster. Bis 1992 unterrichtete er auch als Professor an der Katholischen Fachhochschule in Nordrhein Westfalen, Abteilung Paderborn.

Zeit seines Lebens verband ihn eine enge Bindung zu seinem Geburtsort Kerpen. Er schenkte seiner Heimatstadt über 200 seiner Werke. Das Haus für Kunst und Geschichte beherbergt seit 1996 ein Museum, das diese Arbeiten in wechselnden Ausstellungen präsentiert.

Wenn man an Kerpen und Formel 1 denkt, fallen einem sofort die Schumacher-Brüder ein. Vielen ist nicht mehr bekannt, dass aus dieser Stadt schon einmal ein großer Rennfahrer kam: Wolfgang Graf Berghe von Trips.

Er startete seine Fahrerkarriere 1953 und wurde bereits im folgenden Jahr auf einem Porsche Deutscher Meister. Ab 1957 fuhr er dann in der Formel 1 und wurde bereits bei seinem dritten Rennen auf einem Ferrari Dritter. Die nächsten Jahre verliefen allerdings weniger erfolgreich, bis er 1961 endlich sein erstes Formel-1-Rennen gewinnen konnte. Doch dann wurde er bei einem Unfall in Monza als Weltmeisterschaftsführender tödlich verletzt. Posthum wurde er zum Vizeweltmeister erklärt und zum Sportler des Jahres 1961 gewählt.

Unweit der Burg Hemmersbach, dem ehemaligen Stammsitz der Grafen Berghe von Tripps befindet sich die Villa Trips. In ihren Räumen wurde ein Museum eingerichtet, das das Leben und die sportliche Karriere des Wolfgang Graf Berghe von Trips anschaulich darstellte. Die Sammlung zur Automobil-Rennsportgeschichte gilt als die umfangreichste der Welt. Leider musste die Ausstellung aus Kostengründen im Jahre 2012 geschlossen werden.

Das Schreibmaschinenmuseum im Kerpener Ortsteil Sindorf präsentiert mehr als 500 historische Schreibmaschinen. Als Beschreibung ist dieser Satz zwar korrekt, wird aber diesem liebevoll eingerichteten privaten Museum nicht im Mindesten gerecht. Rudolf Doose, der Gründer dieses außergewöhnlichen Museums, präsentiert mit seiner Sammlung augenzwinkernd Meisterstücke der Schriftautomatik. Allein die Buchstabenkombination ‚QWERTZUIOPÜ’, die sich aus der oberen Reihe der Buchstabenanordnung auf der deutschen Schreibmaschinentastatur ergibt, deutet schon auf eine humorvolle Auseinandersetzung mit diesem Thema hin. Drooses verschmitzte, aber durchaus sehr lehrreiche Führungen gelten als legendär. Gewürzt mit zahlreichen amüsanten Anekdoten, wird der Rundgang zu einem unvergleichlichen Erlebnis.

Martin Reimer ist ein passionierter Jäger. Seinem Hobby ging er nicht nur in heimischen Gefilden, sondern auch insbesondere in den nordischen Ländern und in Afrika nach. Im Laufe der Jahre kam eine stattliche Anzahl von ausgestopften Wildtieren zusammen. Diese Sammlung macht er jetzt in einem Naturkundemuseum der Öffentlichkeit zugänglich. Es ging Reimer zum einen darum, die Tiere in ihrer angestammten Umgebung zu zeigen und zum anderen aber auch, den Menschen die Natur näher zu bringen. Ihm ist es wichtig zu zeigen, dass das Jagen und der sorgsame Umgang mit unserer Umwelt keinen Widerspruch bedeuten müssen. Beides bedingt sich vielmehr gegenseitig.

Der Begriff ‚Burg’ trifft eigentlich auf die Burg Mödrath nicht zu. Sie war zu keiner Zeit eine Wehranlage und diente auch nie als Adelssitz. Erbaut wurde das Palais 1830 als Wohnstätte für den Eigentümer der Mödrather Mühle. Durch die Einheimischen wurde das großzügige Gebäude bald ‚Burg’ genannt. Auf dem Anwesen wurde Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007) geboren. Er gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Umgeben wird das zweistöckige Bauwerk von einem hübschen Park, der auf die Pläne des berühmten Gartenarchitekten Peter Joseph Lenné zurückgeht.

Unmittelbar neben der Burg Mödrath befand sich die gleichnamige Ortschaft. Sie wurde 1260 erstmals als ‚Mutrode’ urkundlich erwähnt. Eine erste, 1487 erbaute Kapelle wurde 1841 als größere Kirche neu errichtet und 1933 noch einmal ausgebaut. Seit 1856 besaß Mödrath einen eigenen Bahnhof und Anschluss an das regionale Schienennetz. Gegen Ende der 1940er Jahre lebten hier 2.800 Menschen, ehe 1950 wegen des fortschreitenden Braunkohleabbaus ein Baustopp verhängt wurde. 1958 wurde mit der Umsiedlung der Einwohner nach Kerpen und gleichzeitig mit dem Abriss der Ansiedlung begonnen. Nach 700 Jahren war Mödrath im Jahre 1964 verschwunden.

Der Braunkohleabbau ist an dieser Stelle längst beendet und die Fläche wurde renaturiert. Heute befindet sich hier ein Hochwasserrückhaltebecken, das die Umgebung vor Überschwemmungen des Flüsschens Erft schützt.

Der Deutsche Orden wurde im Jahre 1190 während des dritten Kreuzzuges als Hospitalbruderschaft gegründet, aber schon 1198 zu einem geistlichen Ritterorden umgewandelt. Im Zuge der Säkularisation wurde der Orden 1809 in Deutschland aufgehoben und erst nach dem Zweiten Weltkrieg wiederbelebt. Er zählt heute weltweit ungefähr 1.000 Mitglieder. Ziel des Ordens ist es, ‚den hilfsbedürftigen Menschen um Christi willen in selbstloser Liebe zu dienen’. So engagieren sich die Mitglieder heute überwiegend karitativ, vor allem in der Alten-, der Behinderten- und der Suchthilfe.

Im Jahre 1602 wurde die Burg Blatzheim als Sommersitz für den Kommenden (Leiter einer Ordensniederlassung) der Deutschen Ordensritterschaft fertig gestellt. Sie befindet sich mitten im Ort Blatzheim und besteht aus vier rechteckig zueinander angeordneten Flügeln. Der Hauptflügel mit dem Rundbogentor wird von zwei Ecktürmen mit geschwungenen barocken Hauben flankiert. Die ehemalige Wasserburg wurde nach der Säkularisation als landwirtschaftliches Gut weiterbetrieben und befindet sich auch heute noch in Privatbesitz. Das Anwesen wird häufig für größere Festlichkeiten wie Hochzeiten oder Firmenfeiern gemietet.

Sinsdorf ist der größte Stadtteil von Kerpen und hat bezeichnenderweise mehr Einwohner als die Kernstadt selber. Wahrscheinlich hat es bereits im 11. Jahrhundert in Sinsorf eine Kirche gegeben. Das heutige katholische Gotteshaus stammt aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert. Der Backsteinbau besteht aus einem spätgotischen Langhaus und zwei Seitenschiffen einem Chor im Osten und einem Westturm. Gottesdienste finden in der Ulrichkirche nicht mehr statt. Sie wird aber manchmal noch für Hochzeiten genutzt.

Über der Erftniederung auf einer kleinen Anhöhe bei Horrem steht die Clemenskirche. Sie gehört zu den ältesten Gotteshäusern der gesamten Region. Es wird vermutet, dass eine erste kleine Saalkirche bereits im 10. Jahrhundert entstand.

Im Laufe ihrer Geschichte wurde sie vielfach um- und ausgebaut. So erhielt sie im 15. Jahrhundert ein gotisches Erscheinungsbild und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts aus Platzgründen erheblich erweitert. Ein letzter größerer Umbau wurde 1978 abgeschlossen. Auch heute finden in der Clemenskirche noch Gottesdienste statt.

Bis 1986 wurde im Bereich des heutigen Marienfeldes Braunkohle im Tagesabbau gefördert. Danach begann man, die riesige, über 100 ha große Brache neu zu rekultivieren und das Gebiet als Naherholungsgebiet umzugestalten. Bäume und Büsche wurden angepflanzt, Gräben und Teiche ausgehoben. Als größte Wasserfläche entstand der Boisdorfer See. Von verschiedenen Aussichtspunkten hat man einen überraschend weiten Überblick über das Gelände. Hauptanziehungspunkt des Marienfeldes ist der 10 Meter hohe Papsthügel. Auf diesem aufgeschütteten Berg zelebrierte Papst Benedikt XVI. im Jahre 2005 die Abschlussmesse des Weltjugendtages.

Im Kerpener Stadtteil Sindorf befindet sich der barocke Herrensitz Haus Hahn. Das 1710 erbaute Herrenhaus besteht aus einer Dreiflügelanlage mit nach außen vorstehenden kleinen runden Ecktürmchen. Seit den 1970er Jahren beherbergt der Adelshof ein Pferdegestüt, aus dem auch schon Derbysieger hervorgegangen sind.

Der ursprünglich Spiesburg genannte Adelssitz wurde bereits 1341 in einer alten Urkunde genannt. Die Wehranlage wurde auf einem künstlich aufgeschütteten Erdhügel, einer so genannten Motte errichtet und diente als Stammsitz den Rittern von Bolheim. Später gelang die Burg in den Besitz der Spies von Büllesheim. Der heute noch bestehende Gutshof wurde 1870 erbaut und wird heute privat genutzt.

Radrouten die durch Kerpen führen:

Bergheim

ergheim gehörte über Jahrhunderte zu den bedeutendsten Städten des Herzogtums Jülich. Die Stadt liegt etwas erhöht gegenüber der vorbei fließenden Erft und war im Mittelalter Marktort sowie Zoll- und Münzstätte. Durch die beiden Stadttore führte die wichtige Handelsstrasse von Köln nach Aachen. Die heute noch erhaltene mittelalterliche Stadtbefestigung und vor allem das wuchtige Aachener Tor, heutiges Wahrzeichen von Bergheim, zeugen noch von dieser Zeit. Mehrfach wurde die Stadt bei kriegerischen Auseinandersetzungen fast vollständig zerstört. Das älteste noch erhaltene Wohngebäude Bergheims stammt dennoch aus dem 16. Jahrhundert. Lange Zeit wurde Bergheim durch die Braunkohleförderung geprägt. Seit 2002 entstehen aus den einstigen Tagebauflächen neue Naherholungsgebiete.

Die heutige Kreisstadt des Rhein-Erft-Kreises liegt in der natürlichen Auenlandschaft der Erft und der Zülpicher Börde. Schon früh wurde versucht, Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. So finden sich im historischen Stadtkern viele Skulpturen bekannter Künstler wie Gerhard Marcks, Wolfgang Binding und Anatol. Nicht versäumen sollte man einen Besuch des spätgotischen Wasserschlosses Paffendorf im Nordwesten der Stadt.

Sehenswertes:

Als Bergheim Anfang des 14. Jahrhunderts zur Stadt wurde, errichtete man auch die bis heute noch in weiten Teilen erhaltene Stadtmauer. Zwei Stadttore markierten den Eingang in die mittelalterliche Siedlung. Sie sicherten eins auch die von Köln nach Aachen führende Handelsstrasse, die damals durch Bergheim hindurchführte. Das erftseitige Aachener Tor im Westen der Stadt ist das heutige Wahrzeichen Bergheims. Zunächst diente das wuchtige gotische Doppelturmtor auch als Wohnstatt für den Torwächter bzw. des Amtmann, später im 19. Jahrhundert dann als Gefängnis. Im Osten der Stadtbefestigung befand sich das nicht erhaltene Kölner Tor. Eine vier Meter hohe Holzskulptur erinnert heute an dieses Bauwerk. Sie stammt von der in Bergheim lebenden Künstlerin Magdalena Jetelova.

Als Bergheim Anfang des 14. Jahrhunderts zur Stadt wurde, errichtete man auch die bis heute noch in weiten Teilen erhaltene Stadtmauer. Zwei Stadttore markierten den Eingang in die mittelalterliche Siedlung. Sie sicherten eins auch die von Köln nach Aachen führende Handelsstrasse, die damals durch Bergheim hindurchführte. Das erftseitige Aachener Tor im Westen der Stadt ist das heutige Wahrzeichen Bergheims. Zunächst diente das wuchtige gotische Doppelturmtor auch als Wohnstatt für den Torwächter bzw. des Amtmann, später im 19. Jahrhundert dann als Gefängnis. Im Osten der Stadtbefestigung befand sich das nicht erhaltene Kölner Tor. Eine vier Meter hohe Holzskulptur erinnert heute an dieses Bauwerk. Sie stammt von der in Bergheim lebenden Künstlerin Magdalena Jetelova.

Durch kriegerische Auseinandersetzungen im 16. und 17. Jahrhundert war Bergheim mehrfach weitgehend zerstört worden. Daher entstanden viele der heute noch existierenden alten Gebäude erst im späten 17. Jahrhundert. Das schmucke Giebelhaus Nr. 106 ist das älteste Wohnhaus der Stadt. Es wurde bereits im frühen 16. Jahrhundert errichtet und überlebte als eine der wenigen Bauwerke diese unruhige Zeit.

Durch kriegerische Auseinandersetzungen im 16. und 17. Jahrhundert war Bergheim mehrfach weitgehend zerstört worden. Daher entstanden viele der heute noch existierenden alten Gebäude erst im späten 17. Jahrhundert. Das schmucke Giebelhaus Nr. 106 ist das älteste Wohnhaus der Stadt. Es wurde bereits im frühen 16. Jahrhundert errichtet und überlebte als eine der wenigen Bauwerke diese unruhige Zeit.

Eines der interessantesten und prachtvollsten Schlösser der Erftniederung ist sicherlich das neugotische Wasserschloss Paffendorf. Es liegt inmitten des rheinischen Braunkohereviers zwischen Bedburg und Niederaußem und ist noch heute vollständig von Wassergräben umgeben. Das Schloss und der umliegende englische Landschaftspark sind frei zugänglich.

Eines der interessantesten und prachtvollsten Schlösser der Erftniederung ist sicherlich das neugotische Wasserschloss Paffendorf. Es liegt inmitten des rheinischen Braunkohereviers zwischen Bedburg und Niederaußem und ist noch heute vollständig von Wassergräben umgeben. Das Schloss und der umliegende englische Landschaftspark sind frei zugänglich.

Schon um 1230 wurde an dieser Stelle eine erste Burg errichtet. Das heutige Schlossgebäude entstand im 16. Jahrhundert zunächst im Renaissancestil. Doch im Zuge des Historismus ließ Ludwig v. d. Bongart das Adelshaus zwischen 1861 und 1865 im neugotischen Stil aufwendig umbauen.

Schloss Paffendorf besteht aus einem mehrflügeligen, zweigeschossigen Herrenhaus und einer Vorburg. Im Jahre 1958 erwarb eine Vorgängergesellschaft von RWE Power das Schloss, das bis dahin landwirtschaftlich genutzt wurde. Man benötigte die zum Anwesen gehörenden Ländereien für den fortschreitenden Tagebau Fortuna-Garsdorf. Glücklicherweise blieb das Wasserschloss selber vom Tagebau unberührt.

1967 wurde in der Oberburg das Informationszentrum der rheinischen Braunkohlenindustrie eingerichtet. Die lehrreiche Dauerausstellung beschäftigt sich mit dem für diese Region typischen Tagebau und der Braunkohleförderung. Die Vorburg beherbergt eine Galerie, in der wechselnde Kunstausstellungen gezeigt werden. In den Sommermonaten ist im Innenhof auch eine Brasserie geöffnet.

Im zum Schloss gehörenden 7,5 ha. großen englischen Landschaftspark wurde ein Forstlehrgarten eingerichtet, der einen Eindruck in die Pflanzenwelt des Tertiärs geben soll. Der geologische Zeitabschnitt des Tertiärs begann vor 65 Millionen Jahren und dauerte bis zum Beginn der Klimaveränderung vor rund 2,6 Millionen Jahren. Die Vegetation war damals auch in unseren Breiten subtropisch geprägt. Man fand im benachbarten Tagebau Stümpfe von Mammutbäumen (Sequoia), die heute am Eingang zum Schlosspark bestaunt werden können.

Inmitten eines kleinen Waldstückes bei Ichendorf, am Rande der Erftniederung, liegt eines der prachtvollsten und bedeutendsten Schlösser des Rheinlandes: das Wasserschloss Frens. Die Geschichte des Adelssitzes lässt sich bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen. Im Jahre 1263 wird erstmals ein ‚Castrum Vrenze’ urkundlich erwähnt. 400 Jahre lang war das Schloss im Besitz der Herren Raiz von Frenz. Sie ließen im 16. Jahrhundert das Schloss im Stil der niederländischen Renaissance neu errichten. In dieser Zeit erhielt das Herrenhaus auch seine prägnanten Renaissancegiebel. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde bei einem letzten größeren Umbau die Vorburg als Dreiflügelanlage neu errichtet und die Fassade des Hauptschlosses überarbeitet. Das Interieur wurde im barocken Stil neu ausgestaltet. Das Wasserschloss wird privat bewohnt und kann daher nur von außen besichtigt werden.

Inmitten eines kleinen Waldstückes bei Ichendorf, am Rande der Erftniederung, liegt eines der prachtvollsten und bedeutendsten Schlösser des Rheinlandes: das Wasserschloss Frens. Die Geschichte des Adelssitzes lässt sich bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen. Im Jahre 1263 wird erstmals ein ‚Castrum Vrenze’ urkundlich erwähnt. 400 Jahre lang war das Schloss im Besitz der Herren Raiz von Frenz. Sie ließen im 16. Jahrhundert das Schloss im Stil der niederländischen Renaissance neu errichten. In dieser Zeit erhielt das Herrenhaus auch seine prägnanten Renaissancegiebel. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde bei einem letzten größeren Umbau die Vorburg als Dreiflügelanlage neu errichtet und die Fassade des Hauptschlosses überarbeitet. Das Interieur wurde im barocken Stil neu ausgestaltet. Das Wasserschloss wird privat bewohnt und kann daher nur von außen besichtigt werden.

Bereits im 5. oder 6. Jahrhundert war das heutige Stadtgebiet Bergheim von Franken besiedelt. Das damalige Dorf lag leicht erhöht über der Erft und bot so Schutz vor Überschwemmungen. In die Zeit des 8. Jahrhunderts fällt die Christianisierung der Franken und so dürfte in diesem Zeitraum auch die erste Holzkirche entstanden sein, die dann im 12. Jahrhundert durch einen großzügigen Steinbau ersetzt wurde. Bei Umbauarbeiten erhielt das Gotteshaus um 1480 ein erneuertes Langhaus aus Backstein. Im Jahre 1758 wurde der Westturm vollständig erneuert. In den 1990er Jahren musste der Sakralbau grundlegend saniert werden, da es durch Grundwasserabsenkungen infolge des Braunkohleabbaus schwere Beschädigungen gab. Ein Holzbalkengitter umgibt nun das gesamte Mauerwerk und gleicht Bodenbewegungen aus. Bedeutendster Einrichtungsgegenstand der katholischen Pfarrkirche ist eine Pietá aus dem späten 15. Jahrhundert. Diese führte dazu, dass St. Remigius zu einer viel besuchten Wallfahrtskirche wurde. Die Kirche gilt heute als eine der bedeutendsten romanischen Bauwerke des Rhein-Erft-Kreises.

Vor dem Gotteshaus befindet sich eine Plastik des berühmten Bildhauers Gerhard Marcks, die den heiligen Sebastian darstellt. Das Kunstwerk entstand 1956 als Mahnmal und zum Gedenken an die im Zweiten Weltkrieg verfolgten Menschen.

Mitten in der Fußgängerzone von Bergheim steht die Georgskapelle. Sie grenzte im Mittelalter unmittelbar an den zentralen Marktplatz. Der zweischiffige verputzte Backsteinbau wurde im Jahr 1550 als Ersatz für einen Vorgängerbau aus dem 14. Jahrhundert neu errichtet, der wenige Jahre zuvor bei kriegerischen Auseinandersetzungen zerstört worden war. Einige Einrichtungsgegenstände stammen noch aus dem 17. bzw. 18. Jahrhundert. Mitte des letzten Jahrhunderts wurden alte Gewölbemalereien entdeckt und freigelegt. Diese stammen wahrscheinlich noch aus der Bauzeit der Kapelle. Die Bleiglasfenster hingegen entstanden erst Ende der 1950er Jahre.

Mitten in der Fußgängerzone von Bergheim steht die Georgskapelle. Sie grenzte im Mittelalter unmittelbar an den zentralen Marktplatz. Der zweischiffige verputzte Backsteinbau wurde im Jahr 1550 als Ersatz für einen Vorgängerbau aus dem 14. Jahrhundert neu errichtet, der wenige Jahre zuvor bei kriegerischen Auseinandersetzungen zerstört worden war. Einige Einrichtungsgegenstände stammen noch aus dem 17. bzw. 18. Jahrhundert. Mitte des letzten Jahrhunderts wurden alte Gewölbemalereien entdeckt und freigelegt. Diese stammen wahrscheinlich noch aus der Bauzeit der Kapelle. Die Bleiglasfenster hingegen entstanden erst Ende der 1950er Jahre.

Vor der Kapelle steht der Historienbrunnen. Die spiralförmige Bronzeskulptur wurde vom Aachener Künstler Bonifatius Stirnberg geschaffen und zeigt chronologisch 27 Motive aus der Stadtgeschichte Bergheims.

Inmitten von Wiesen und Feldern erhebt sich bei Hüchelhoven die Wasserburg Geretzhoven aus der beschaulichen Landschaft. Der kurkölnische Rittersitz wurde 1328 erstmalig in einem alten Dokument erwähnt. Die heutige Burganlage stammt im Kern aus dem 16. Jahrhundert. Damals bestand die Wasserburg aus zwei Inseln: der Hauptburg mit dem Herrenhaus und der Vorburg mit den Wirtschaftsgebäuden. Im 17. Jahrhundert verband man beide Burgteile zu einer geschlossenen Vierflügelanlage mit einem Innenhof. Das dreistöckige Herrenhaus wird von zwei Rundtürmen mit barocker Haube flankiert.

Die einstige Ritterburg kann heute für verschiedene Veranstaltungen gemietet werden. Mit dem Rittersaal, dem Kaminzimmer, dem Turmzimmer und der Alten Miste im Innenhof stehen unterschiedlich große Räumlichkeiten zur Verfügung. In den Sommermonaten öffnet jeweils sonntags im Innenhof ein Biergarten. Die Burg kann auf Anfrage besichtigt werden.

Die Geschichte des Ordenshofes in Auenheim ist bereits sehr lang. Die frühere Wasserburg wird bereits Anfang des 13. Jahrhunderts in alten Dokumenten erwähnt. Damals gehörte sie zur Abtei Kamp. Später kam sie in den Besitz des Deutschen Ritterordens, der auf die mittelalterlichen Kreuzzüge zurückgeht. In seiner heutigen Form entstand der Ordenshof 1788. Vermutlich hatte zuvor ein Großbrand die alte Ritterburg zerstört. Die Wassergräben, die das Anwesen einst umgaben, wurden inzwischen zugeschüttet und die zu der Vorburg gehörenden Wirtschaftsgebäude in den 1950er Jahren abgerissen. Nach einer grundlegenden Sanierung in den 1970er Jahren dient das historische Bauwerk heute als Bürgerhaus und Begegnungsstätte. Der Rittersaal im Obergeschoss kann für besondere Anlässe gemietet werden. Zu der Anlage gehört heute auch der ehemalige Geräteschuppen der Feuerwehr, in dem sich heute Übernachtungsmöglichkeiten befinden.

Der Landsitz Schloss Schlenderhahn in Quadrath-Ichendorf beherbergt das älteste Privatgestüt Deutschlands. Das Gestüt Schlenderhahn besteht bereits seit dem vorletzten Jahrhundert und entwickelte sich zu dem bedeutendsten deutschen Pferderennstall. Im Jahre 1908 gewann mit dem Galopper ‚Sieger’ erstmals ein Pferd aus dem Gestüt das prestigeträchtige deutsche Derby. Inzwischen steht eine schier endlose Liste an Erfolgen bei nationalen und internationalen Meisterschaften mit dem Rennstall in Verbindung.

Ein erstes Anwesen wurde urkundlich als ‚Slenderhagen’ im Jahre 1028 erwähnt und diente im Mittelalter als wasserumwehrtes Rittergut. Im Jahre 1780 wurde diese Burg aufgegeben und abgetragen. Die neue Schlossanlage entstand etwa einen Kilometer entfernt im spätbarocken Stil. Nach französischem Vorbild entstand ein zentrales zweistöckiges Maison de Plaisance, dem an beiden Stirnseiten zwei Flügel vorgelagert wurden. So ergibt sich von oben gesehen eine doppelte Hufeisenform, die zur Hofseite seinen Ehrenhof und zur Parkseite ein Gartenparterre einschließt.

Nur noch der Torturm und der Rest einer Treppenanlage sind von der ehemaligen Wasserburg Laach übrig geblieben. Die Natur holt sich ihr Territorium durch wilden Pflanzenwuchs stetig wieder zurück. Einst war der Rittersitz ein wichtiger Grenzposten in der Erftniederung, der nachweislich bereits im 13. Jahrhundert bestand. Die Anlage des Zwei-Insel-Typs mit Vor- und Oberburg wurde im 16. Jahrhundert noch einmal großzügig ausgebaut und wehrhaft verstärkt. Noch bis 1918 war Haus Laach bewohnt, verfiel danach aber sehr schnell. 1945 wurde die Burg bis auf die heute noch zu sehenden Reste abgetragen, um das Baumaterial nach dem Kriegsende für den Wiederaufbau anderer Häuser zu nutzen. Teile des Wassergrabensystems sind auch heute noch deutlich zu erkennen.

Das Herrenhaus des ehemaligen Rittersitzes Haus Thorr wirkt eher schlicht. Der Backsteinbau stammt aber bereits aus dem Jahre 1680 und geht auf eine noch viel ältere Wasserburganlage zurück, die einst an einem Erftübergang der alten Römerstrasse Via Belgica lag. Der Rittersitz gehört zu den Wehrhöfen der Grafen von Jülich. Von der ehemaligen Dreiflügelanlage steht nur noch ein Seitenflügel, der allerdings im späten 19. Jahrhundert erneuert wurde. Die Gräben der ehemaligen Wasserburg sind inzwischen trockengelegt.

Eigentlich hat der Turm am Ortseingang von Thorr mit den Römern gar nichts zu tun, denn er stammt erst aus dem 17. Jahrhundert. Die alte Römerstrasse Via Belgica, die einst von Köln nach Tongeren führte, verlief genau hier durch eine bereits 300 n. Chr. bestehende römische Siedlung. Diesem Umstand ist der Beiname des ehemaligen Kirchturms geschuldet. Er geht auf die alte katholische Pfarrkirche St. Simon und Juda zurück. Die ursprüngliche Kapelle wurde um das Jahr 1200 erbaut und im 15. bzw. 16. Jahrhundert zur größeren Kirche ausgebaut. Das Gotteshaus wurde durch ein Erdbeben im Jahre 1878 so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie schließlich 1906 abgerissen wurde. Allein der Kirchturm blieb stehen. Er wurde inzwischen zum Wahrzeichen des kleinen Örtchens Thorr.

Ende des 13. Jahrhunderts wurde die Wasserburg Zievenich als Rittersitz gegründet. Die früher auch ‚Palantsburg’ genannte Wehranlage wurde im 18. und 19. Jahrhundert zu einem Schloss ausgebaut. Teile des Herrenhauses wurden bei einem Feuer im Jahre 1956 zerstört. Das Gebäude, dessen Kern noch aus dem Mittelalter stammt, wurde danach zwar wieder hergestellt, aber die Umgestaltung zu einem Kinderheim führte auch zum Neubau von weiteren Gebäuden, so dass die historische Anlage nicht mehr in seiner ursprünglich Form erhalten ist. Zu den Überresten der Burg gehören noch ein Rundturm aus dem 16. Jahrhundert sowie die vorgelagerten Wirtschaftgebäude aus dem 18. Jahrhundert. Die ehemalige Burganlage ist heute im Besitz der Stiftung ‚Haus St. Gereon’, die sich der Jugendhilfe verschrieben hat.

Einst gehörte auch die Zievericher Mühle zu den Besitzungen des Anwesens. Haupt- und Nebengebäude stammen aus dem 18. Jahrhundert. Die Mühle, die direkt an der Erft liegt und nachweislich bereits im Jahre 1243 existierte, beherbergt heute ein Gasthaus mit angeschlossenem Angelpark.

Karl-Josef Buchen wurde 1948 Bergmann im Erzbergbau. Auch im Ruhestand fühlt er sich als solcher. So richtete er im Keller seines Wohnhauses ein privates Bergbaumuseum ein, das eine Vielzahl von Ausstellungstücken aus der Geschichte des Braunkohlebergbaus präsentiert. Herzstück der Ausstellung ist die Sammlung von ungefähr 6000 Zierbriketts. Jede Brikettfabrik hat seinerzeit Sonderpressungen für besondere Anlässe angefertigt und Buchen sammelt diese gepressten Pellets seit den 1970er Jahren. Darüber hinaus finden sich in dem kleinen Museum viele Werkzeuge aus dem Bergbau, Grubenlampen, Uniformen und Trachten, Bergarbeiterfiguren aus Zinn und Holz sowie eine umfangreiche Sammlung von Mineralien und Bergkristallen.

Führungen durch den Hausherrn sind nach vorheriger Anmeldung möglich.