Erft Radweg

m einen Fluss in seiner Entwicklung zu begreifen, muss man ihn mit dem Fahrrad abgefahren sein. So kann man beobachten, wie sich ein Rinnsal an der Quelle zu einem Bach vergrößert und irgendwann vielleicht einmal die Größe annimmt, um Schiffen einen Transportweg anzubieten, bevor er dann in den nächstgrößeren Fluss oder ins Meer mündet. Nun: Schiffe fahren auf der Erft nicht, dafür ist dieser Wasserlauf zu klein. Dennoch macht es Spaß, sich dieses Flüsschen einmal zu erfahren.

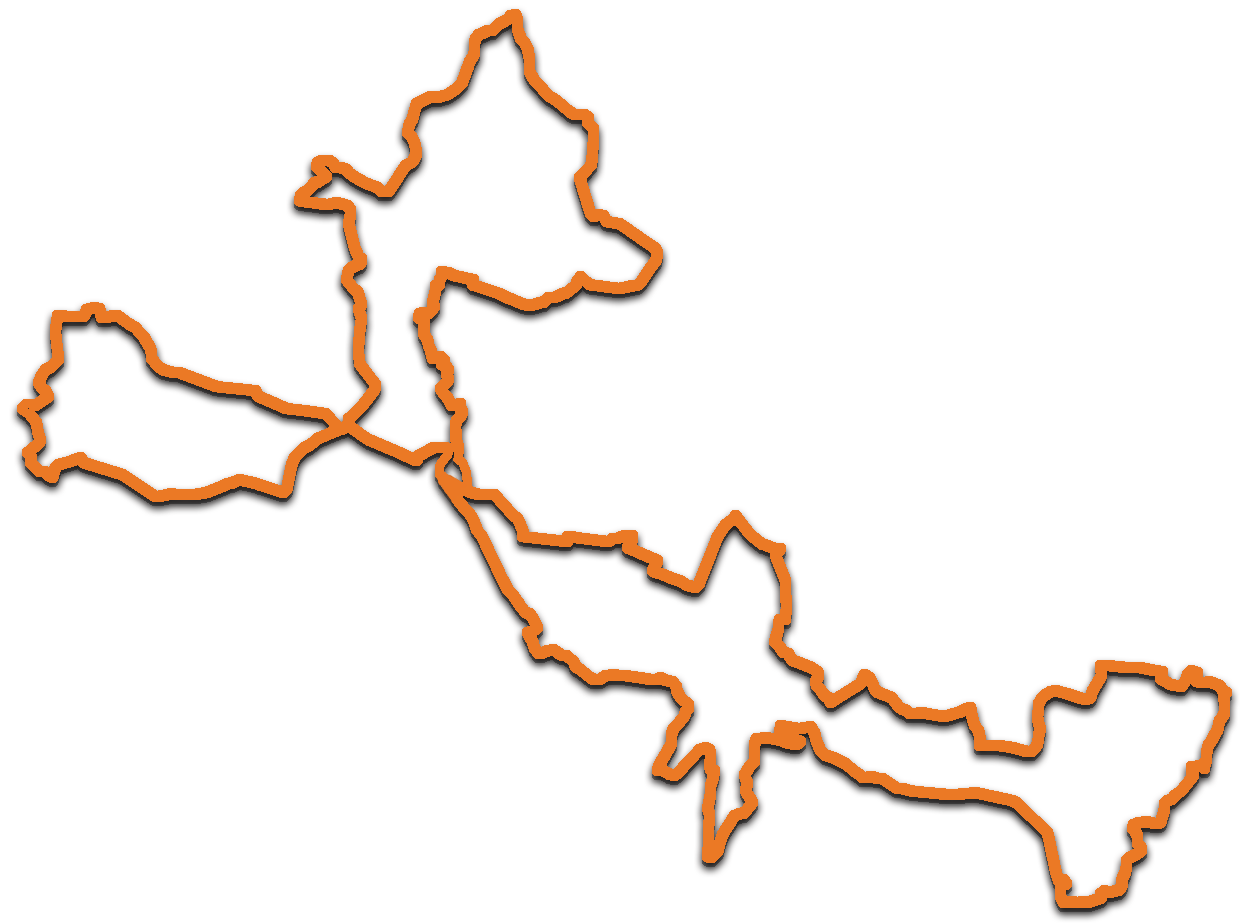

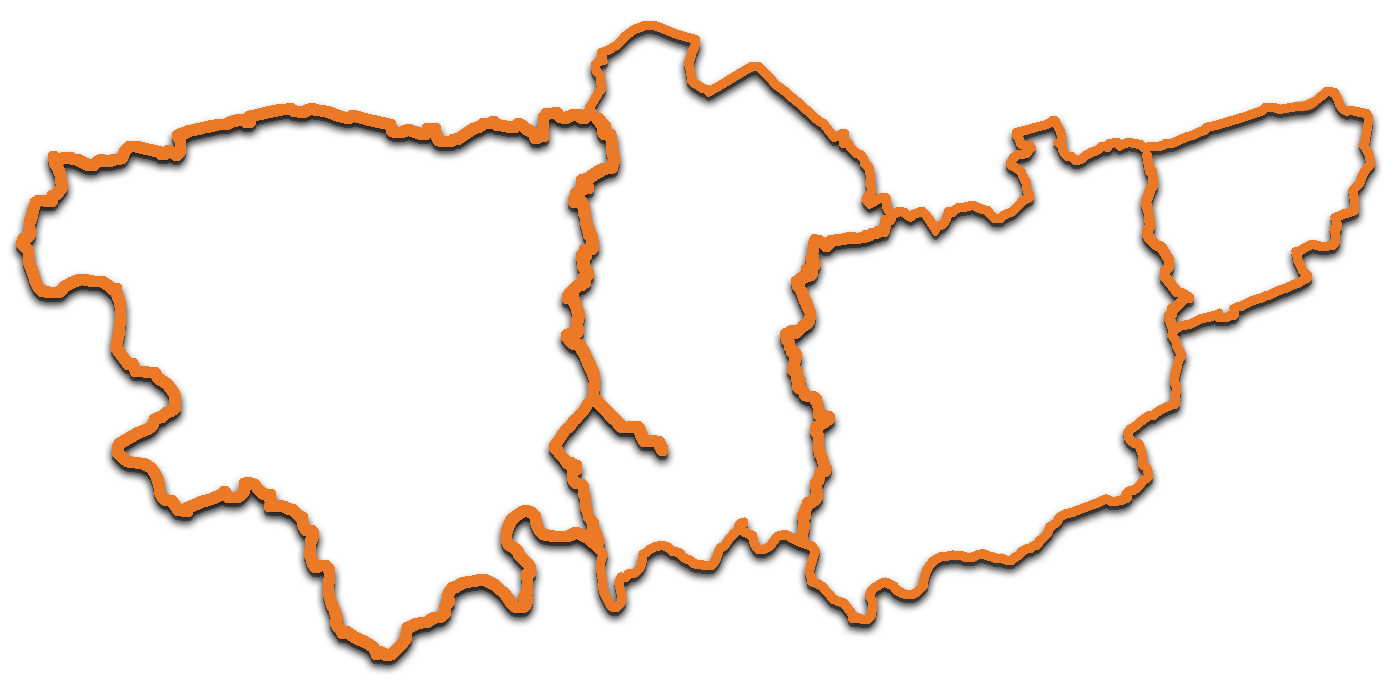

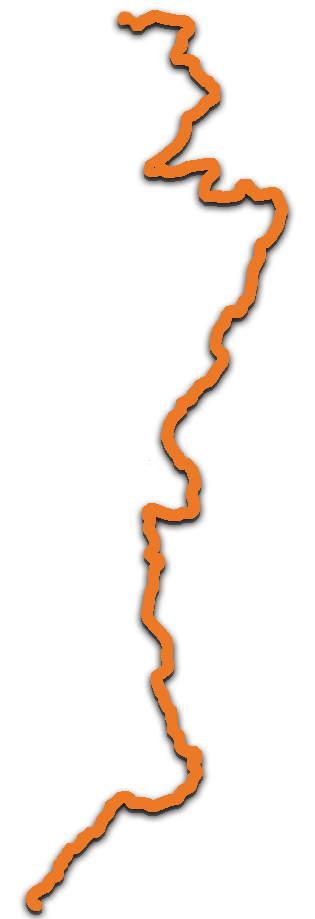

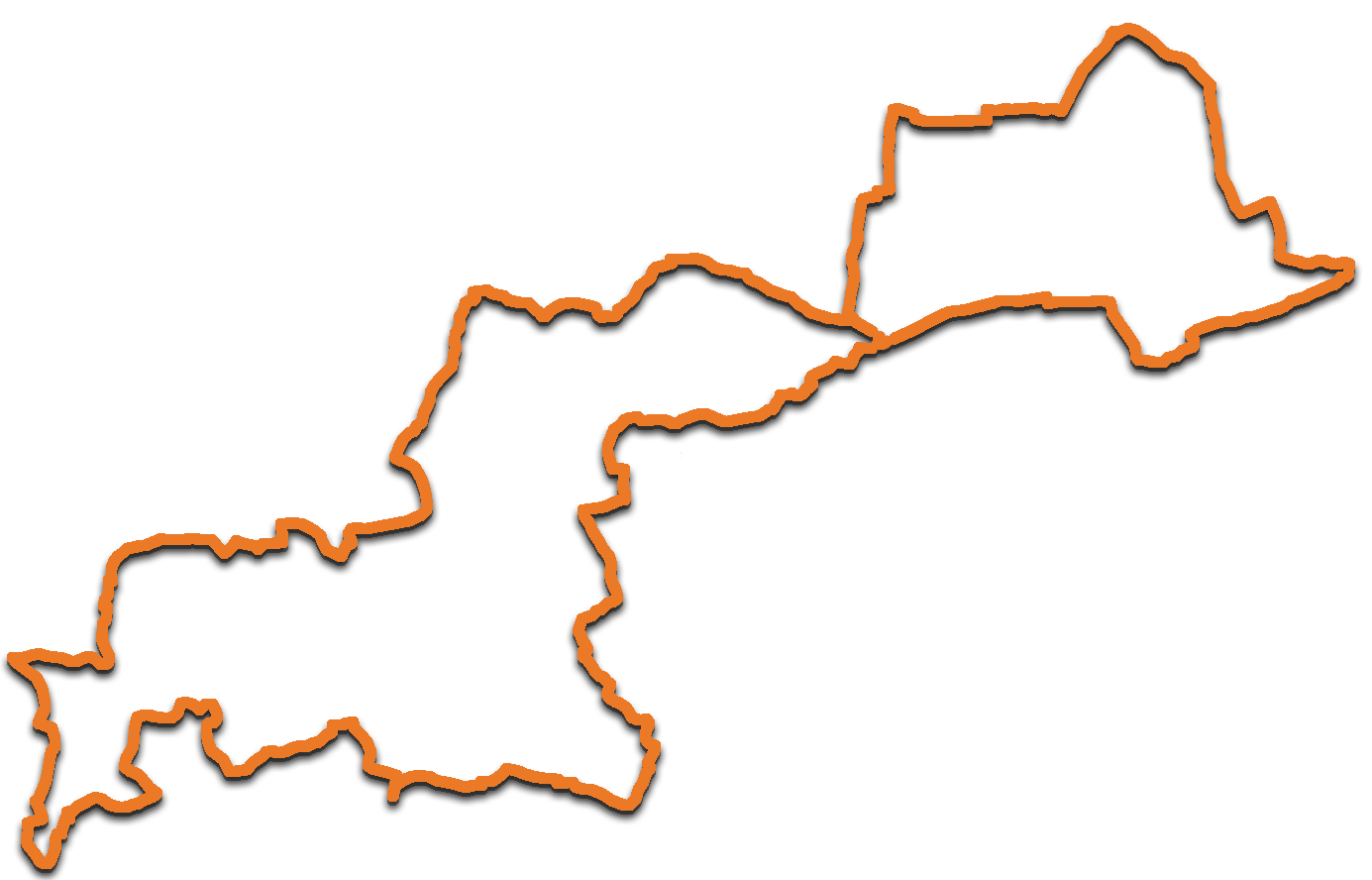

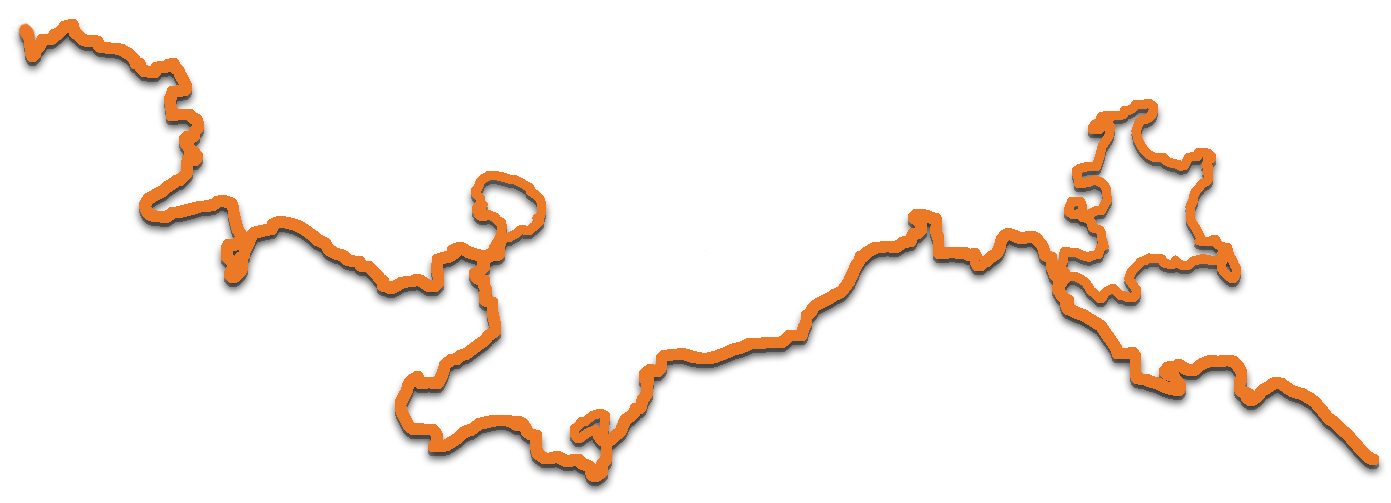

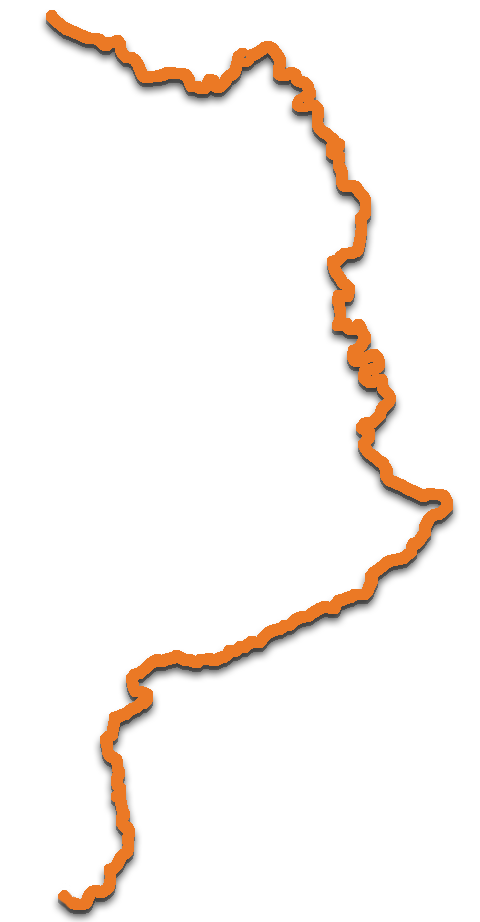

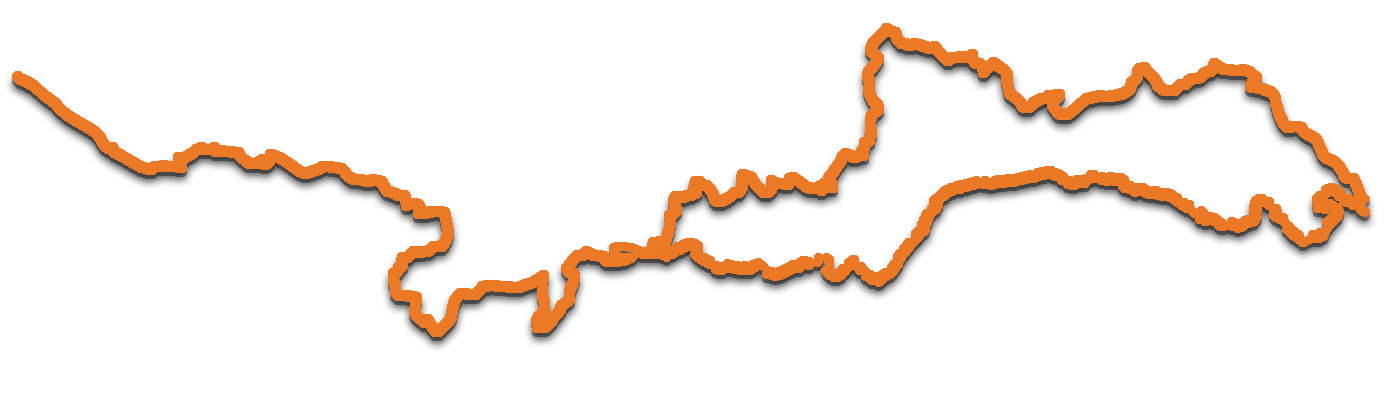

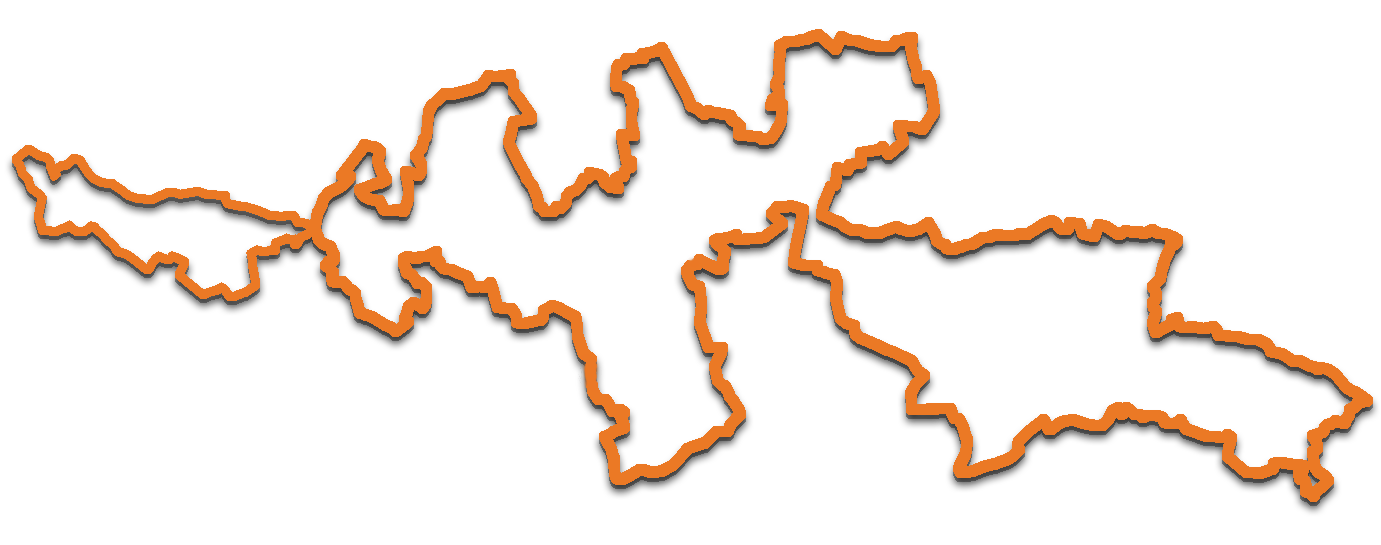

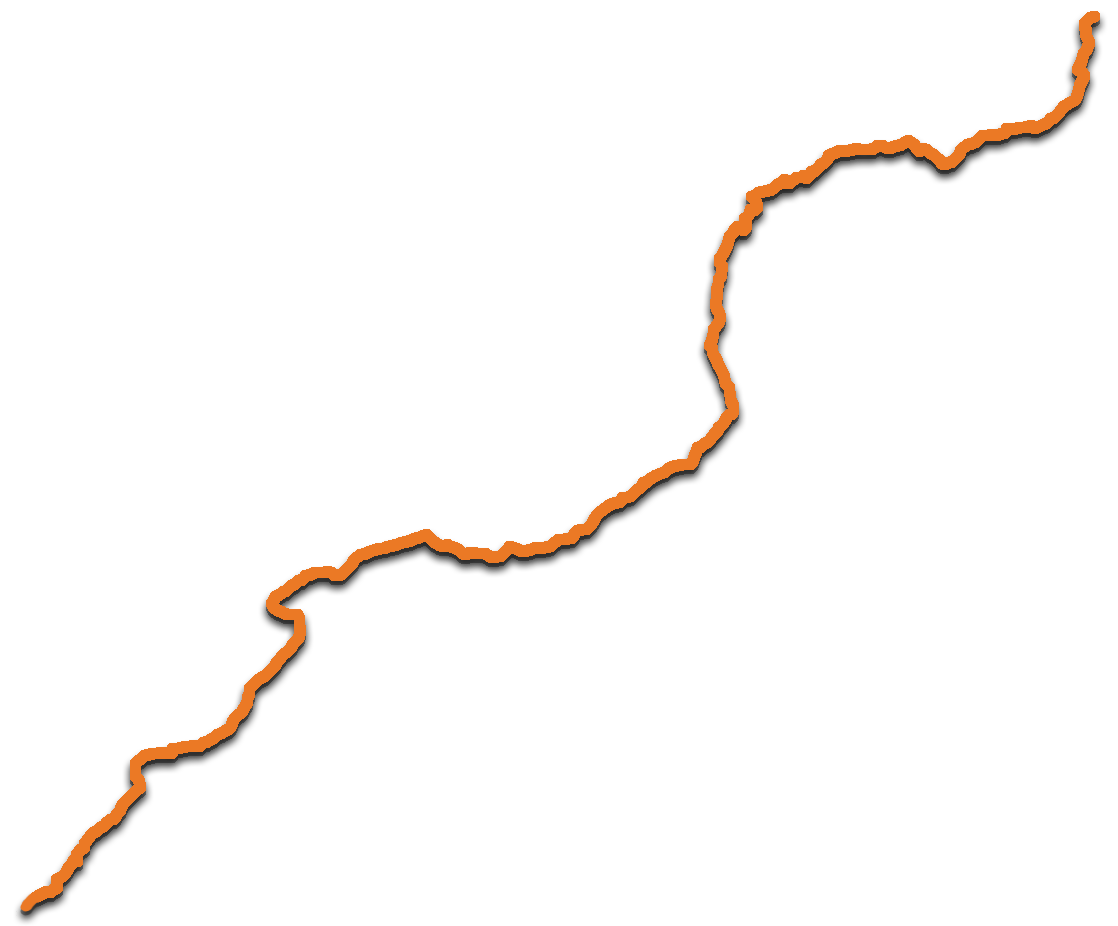

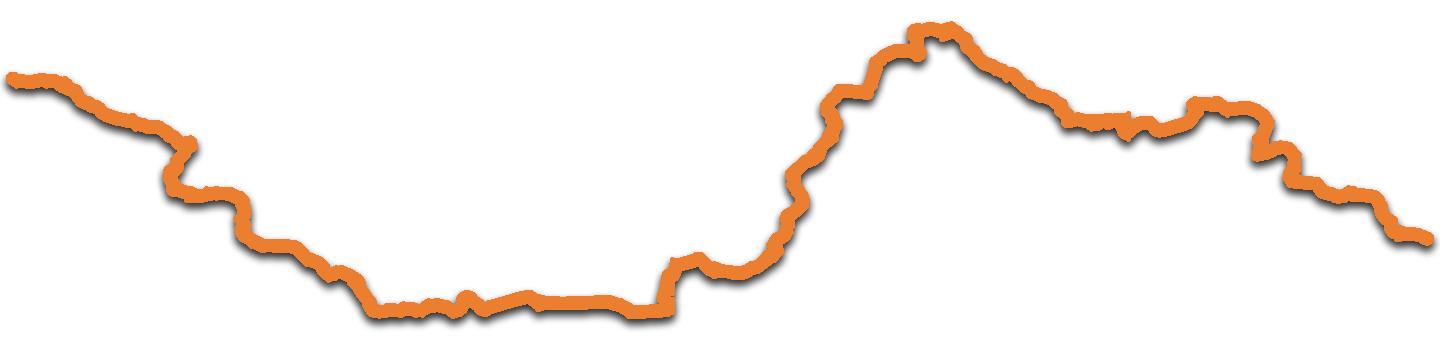

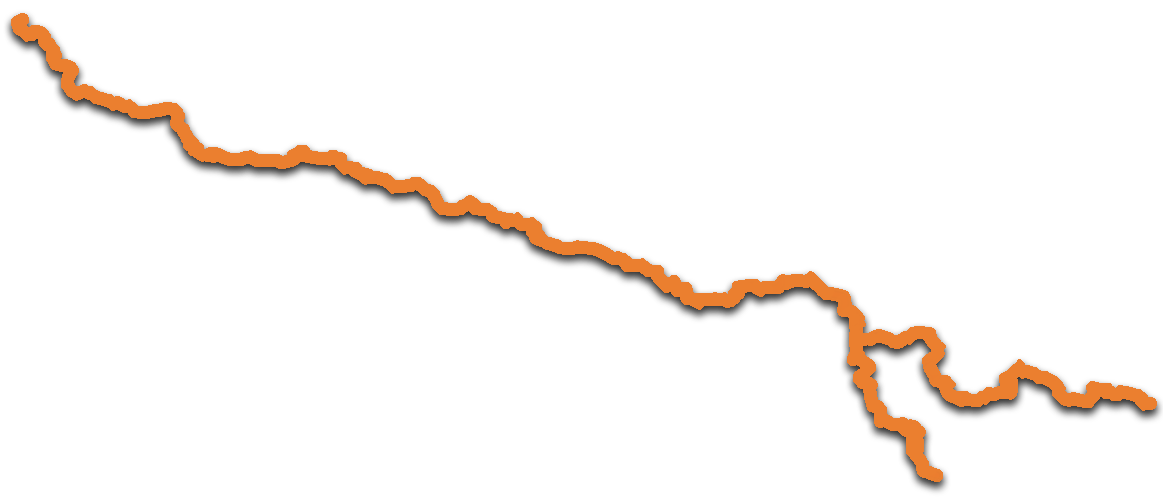

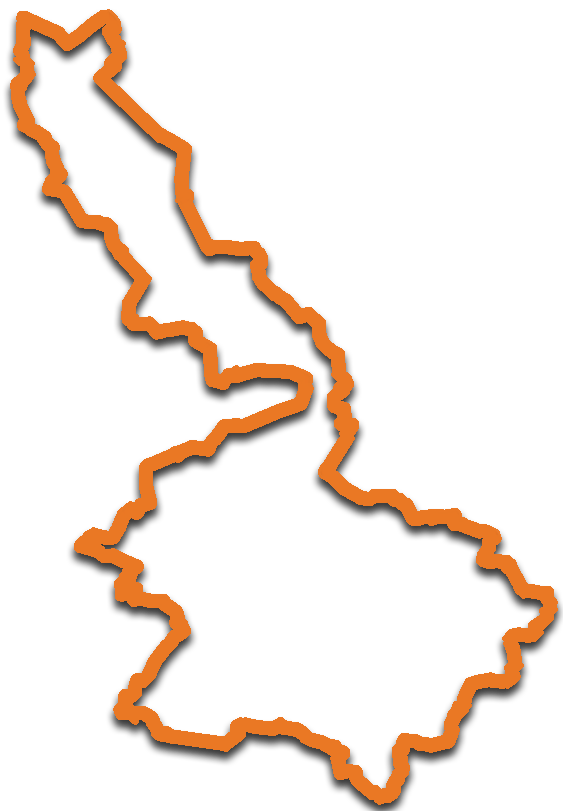

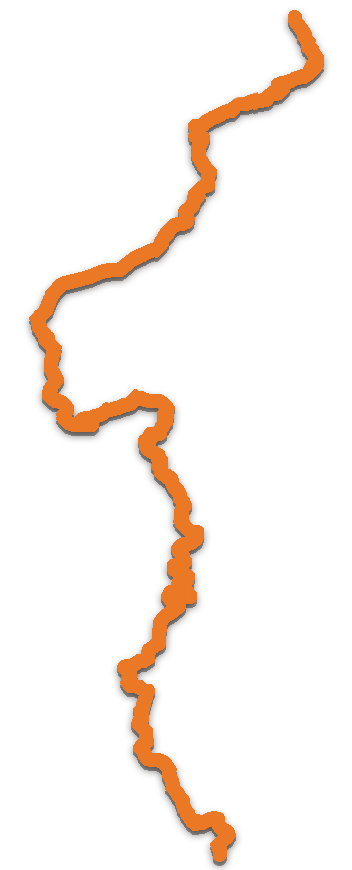

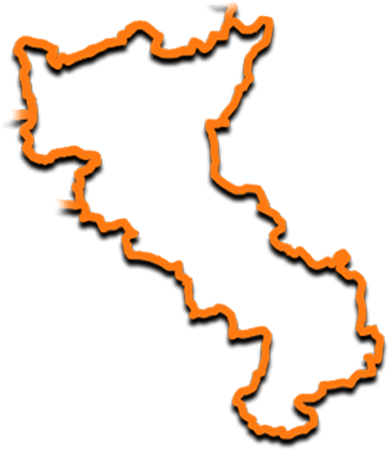

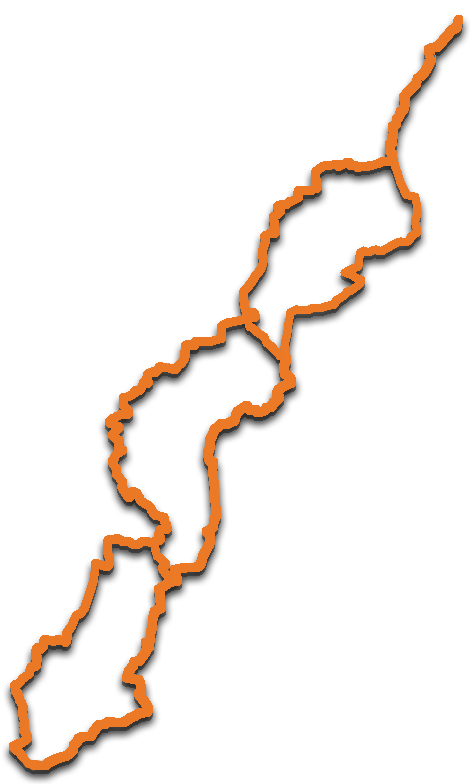

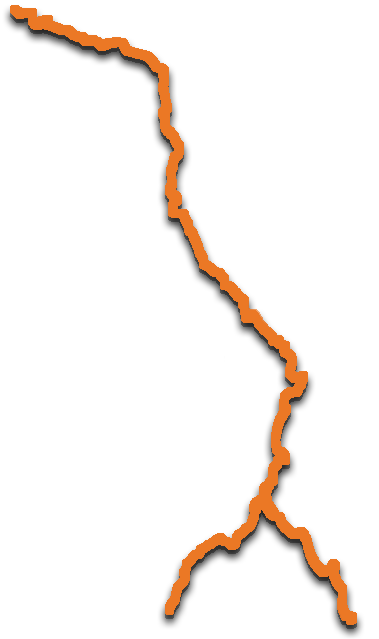

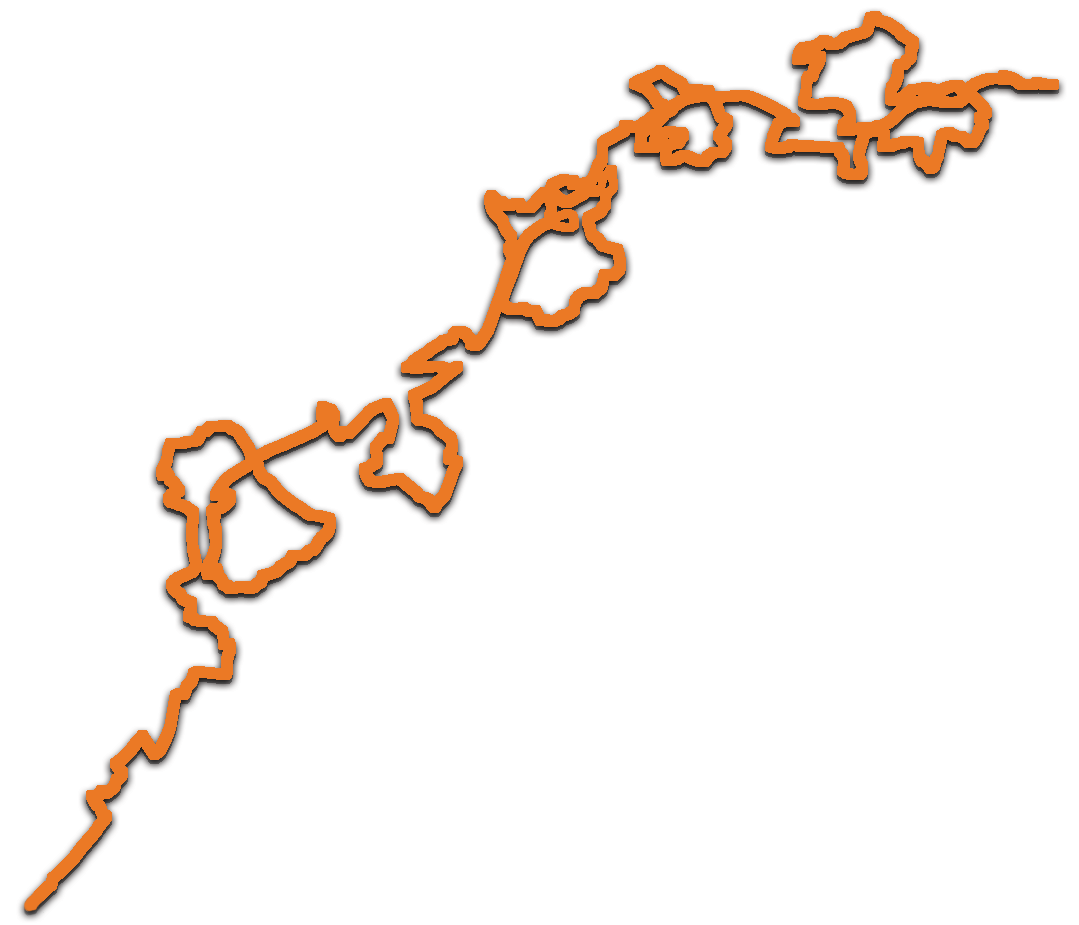

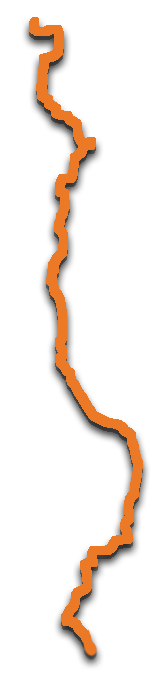

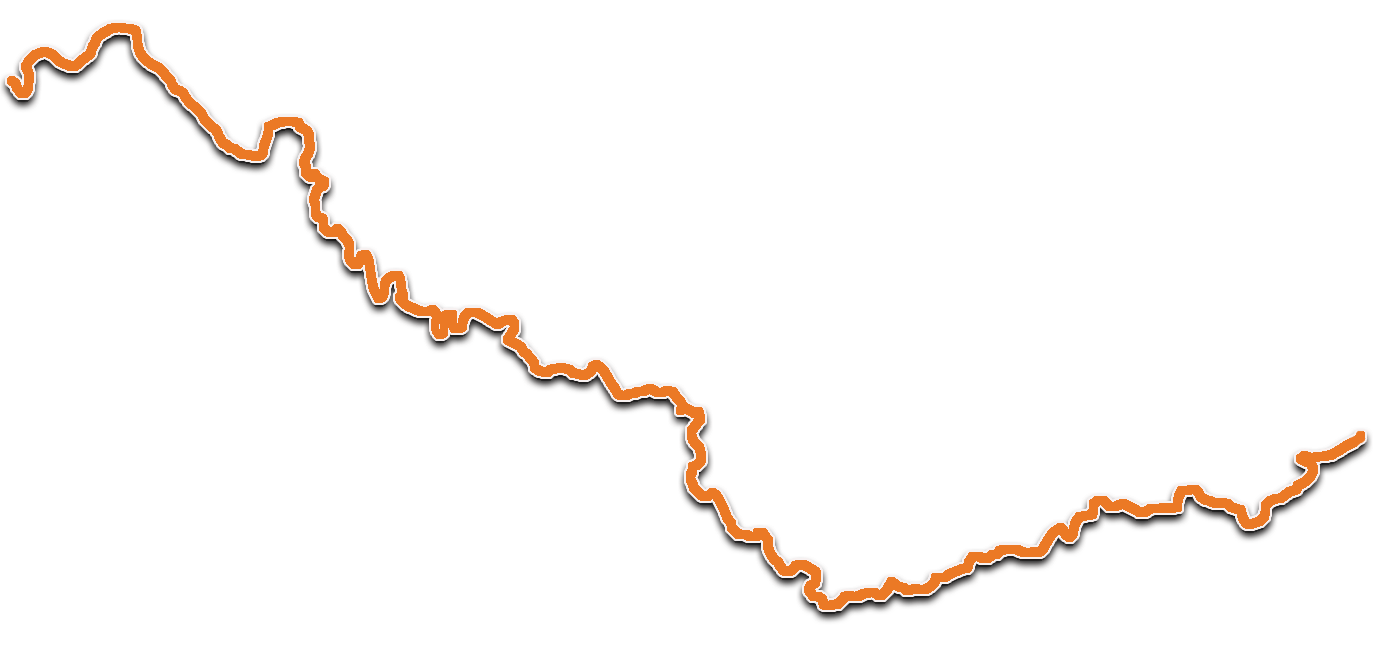

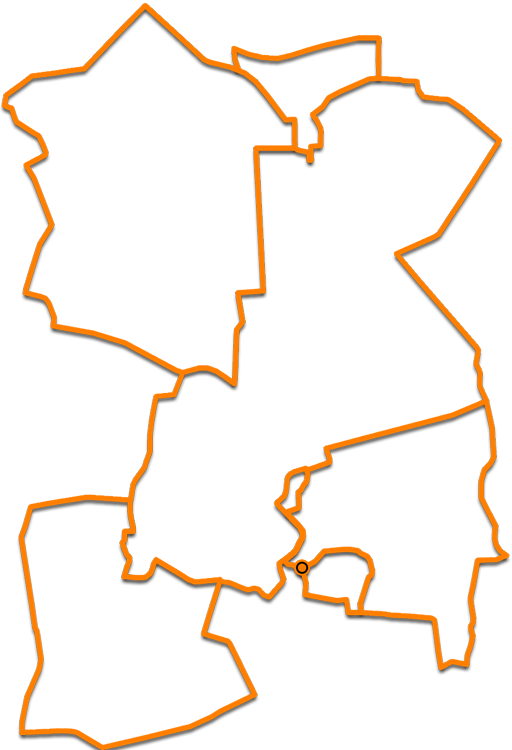

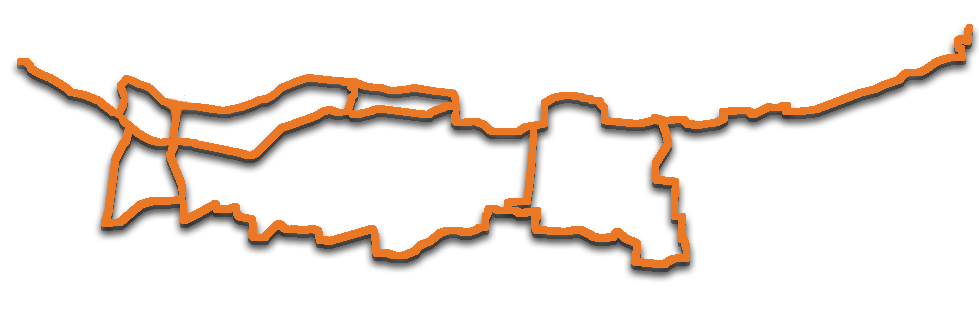

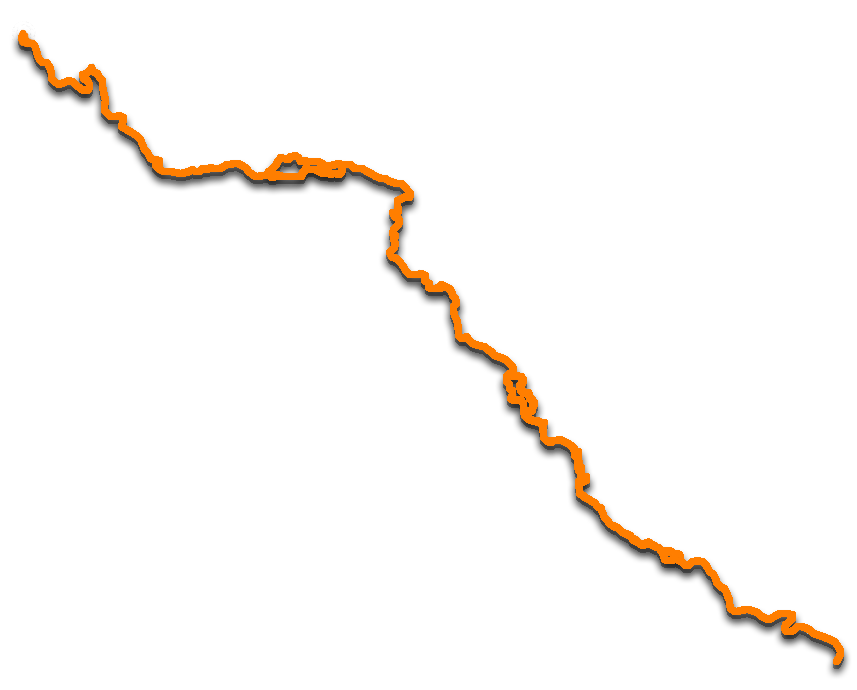

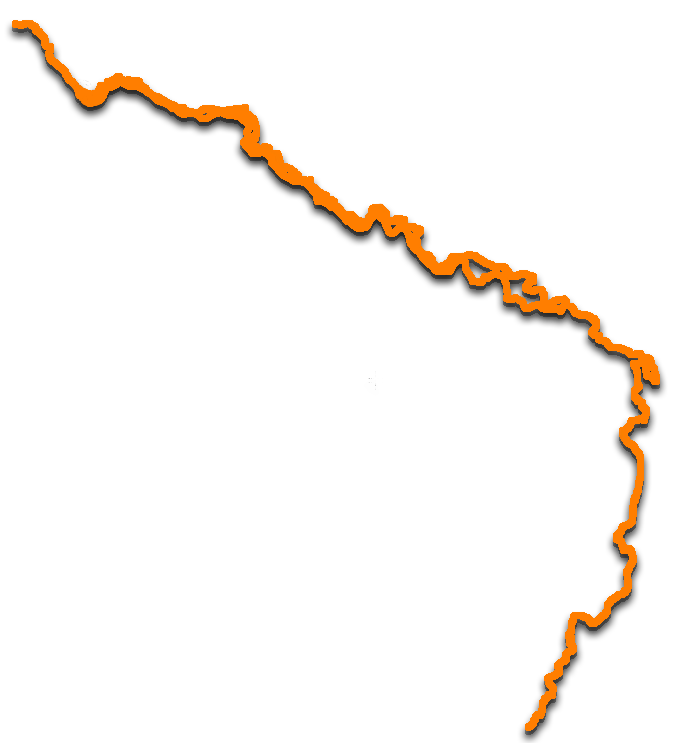

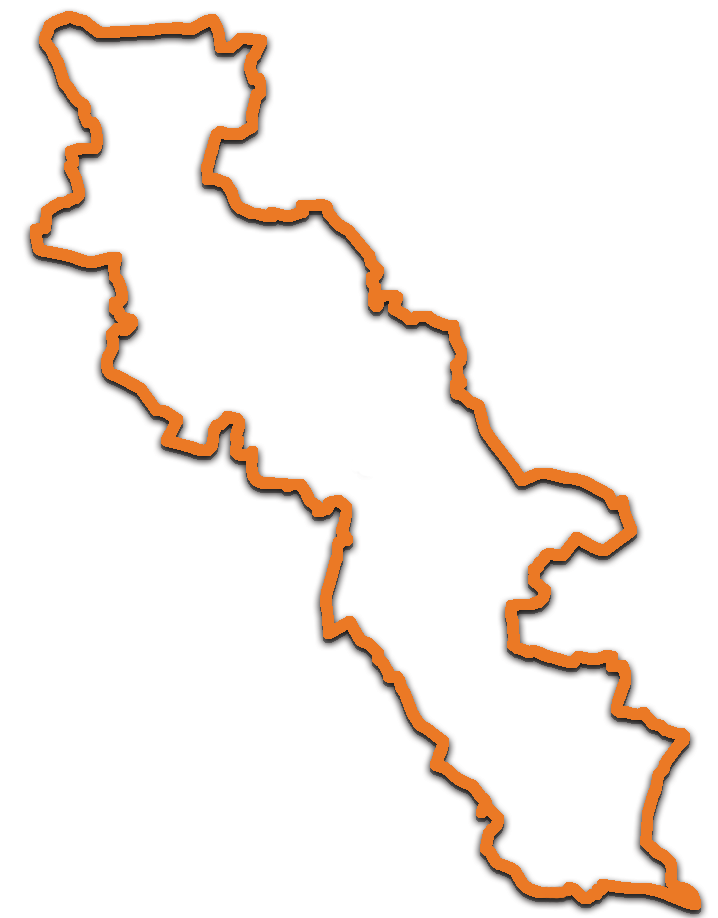

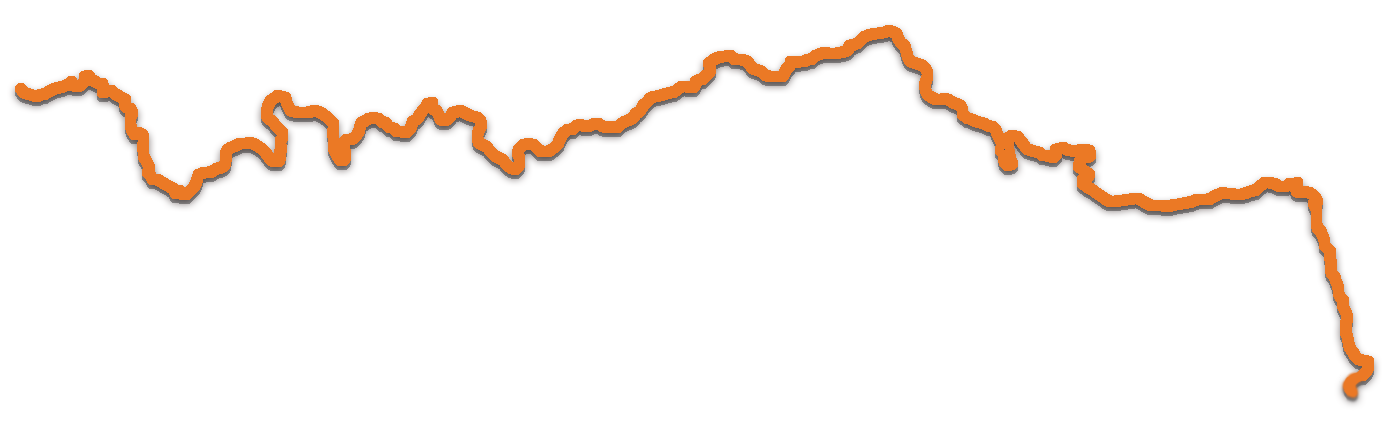

Als linker Nebenfluss des Rheins entspringt die Erft in der Eifel am Rande des Ahrgebirges bei Nettersheim und fließt dann in nördliche Richtung durch die Rheinische Bucht, um nach 107 Kilometern bei Neuss in den Rhein zu münden. Den Lauf des Flusses begleitet ein Fernradweg, der trotz seiner Kürze von 110 Kilometern sehr abwechslungsreich ist und sich in zwei bis drei Tagen bequem abradeln lässt. Die Strecke führt durch die wasserburgenreichste Gegend Deutschlands und mit Bad Münstereifel, Kaster und Bergheim kann man Städte entdecken, die ihren mittelalterlichen Charme noch bis heute bewahren konnten.

Neben wehrhaften Stadtbefestigungen, romantischen Burganlagen und stolzen im Wasser träumenden Schlössern finden sich sogar noch einige römische Spuren, aber auch gigantische Erdlöcher, die der moderne Braunkohleabbau in die Landschaft gefräst hat. An der Quelle in Nettersheim-Holzmühlheim kann man sich zum Erft-Kadetten taufen lassen. So gesegnet radelt es sich noch mal so gut. Die Mündung wurde übrigens erst im 15. Jahrhundert aus militärtaktischen Gründen an diese Stelle verlegt.

Das Logo ist in beide Richtungen ausgeflaggt. Es zeigt einen roten Radfahrer auf weißen Grund in einem nach unten geöffneten grünen Dreieck, der auf einer geschwungenen doppelten blauen Linie, die den Fluss symbolisieren soll, fährt.

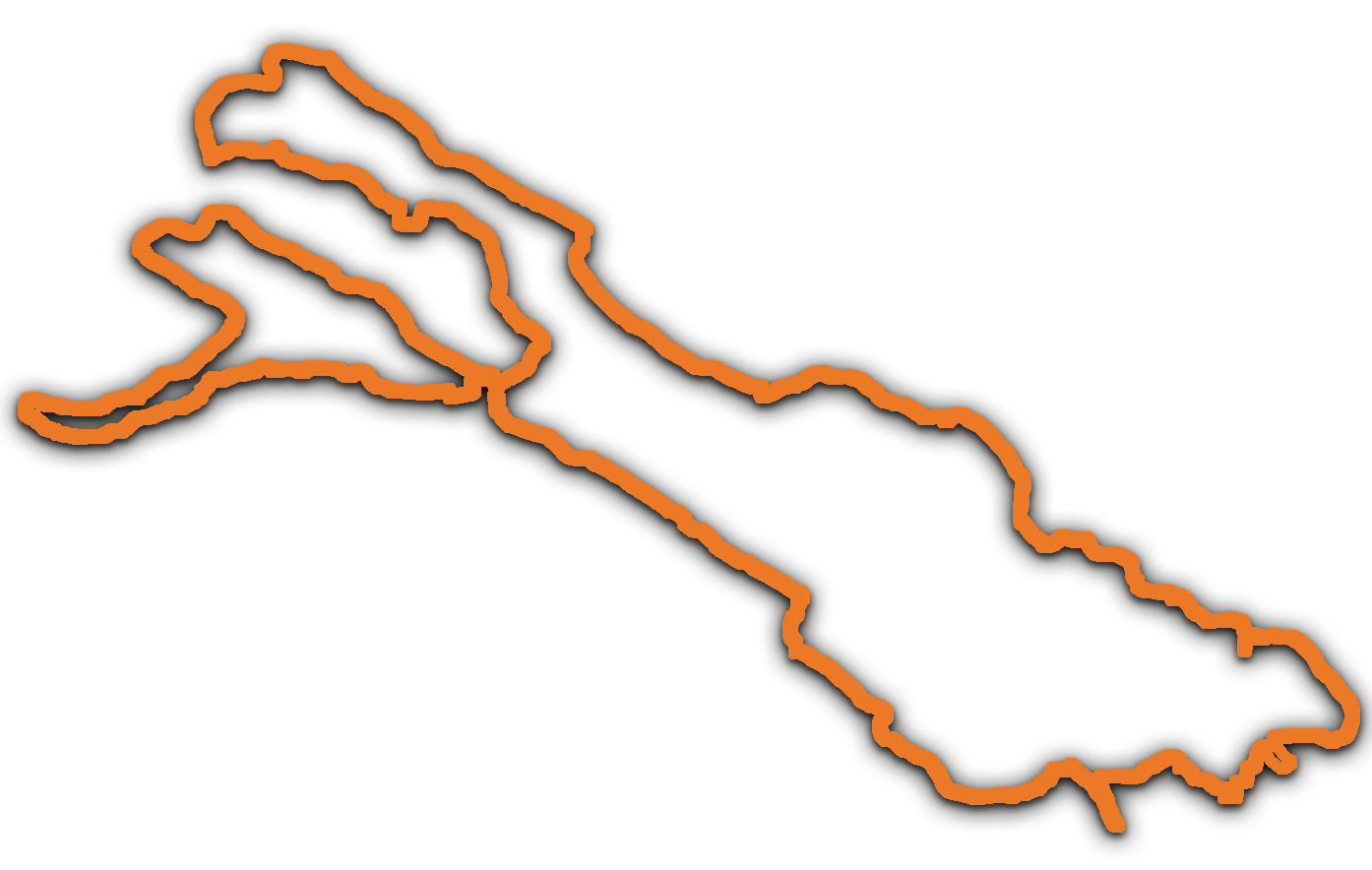

Zwischendurch bietet sich ein Abstecher nach Brühl an. Die Stadt mit dem Schlössern Augustusburg und Falkenlust liegt nur 15 Kilometer von der Hauptroute entfernt. Viele Radwanderer verbinden den Erft-Radweg mit dem Ahr-Radweg und dem Rhein zu einer Drei-Flüsse-Tour. Der dreieckige Kurs besitzt dann eine Länge von rund 300 Kilometern.

Charakteristik:

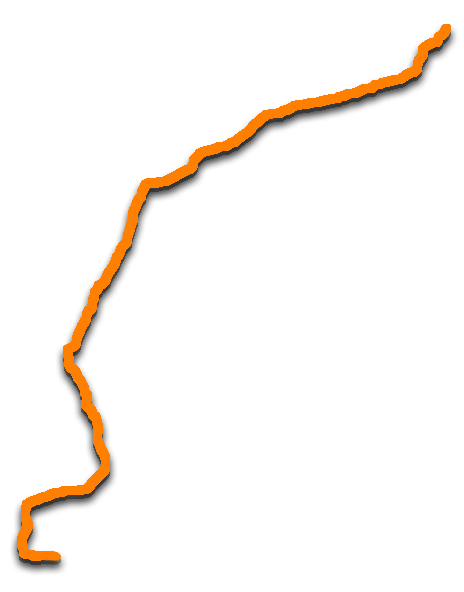

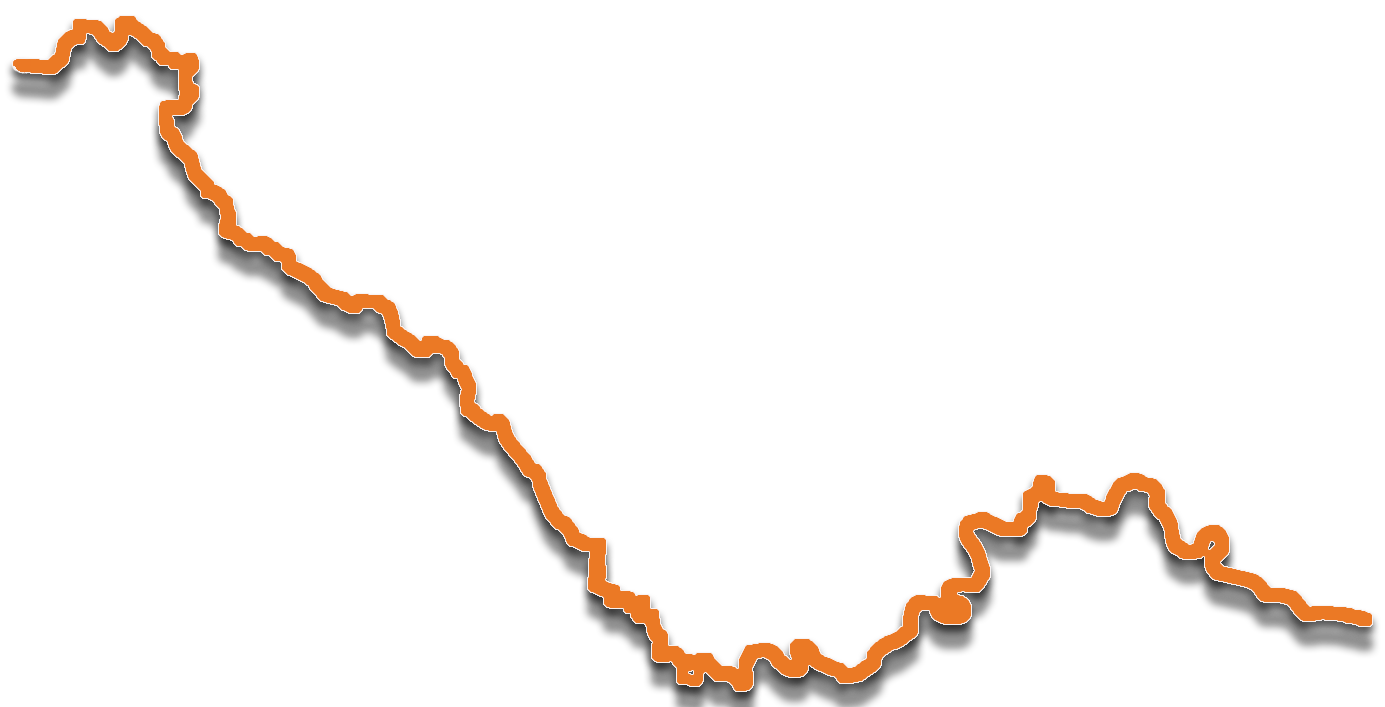

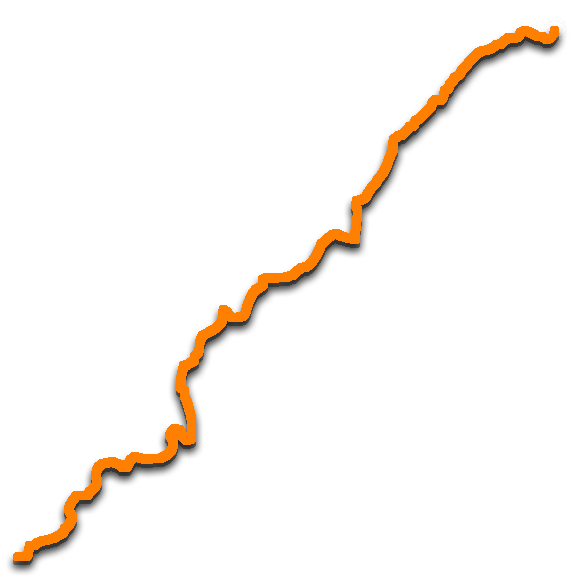

Auf den ersten 15 Kilometern zwischen Nettersheim und Bad Münstereifel gibt es einige leichte Steigungen. Danach ist die Strecke kontinuierlich abfallend und eben. Die Strecke verläuft flussnah auf überwiegend gut befahrbaren Oberflächen, meist Asphalt oder wassergebundenen Decken. Es werden fast ausschließlich autofreie Wirtschafts- und Radwege genutzt, so dass der Erftradweg auch gut für Familien mit Kindern geeignet ist.

Ortschaften entlang der Route

Nettersheim / Bad Münstereifel / Euskirchen / Weilerswist / Erftstadt / Kerpen / Bergheim / Bedburg / Bedburg-Kaster / Grevenbroich / Neuss

Nettersheim

m Naturpark Nordeifel, schon zu Nordrhein-Westfalen gehörend, liegt der Ort Nettersheim. Das Gebiet der heutigen Gemeinde wurde bereits seit sehr langer Zeit besiedelt. Die ersten Spuren von Neandertalern sind bereits 80.000 Jahre alt. Der Homo Sapiens hat hier dann vor 35.000 Jahren gesiedelt. Im Jahre 53 v. Chr. eroberten die Römer unter dem Feldherren Julius Caesar die Gegend der Nordeifel und machten sie zur römischen Provinz ‚Niedergermania’. Die Via Agrippa, eine Fernstrasse von Köln nach Trier, führte durch das heutige Nettersheim und mit der ‚Villa Rustica’ und der Tempelanlage Görresburg finden sich noch immer Relikte der römischen Epoche. Nettersheim wird von der Urft durchflossen. Im Ortsteil Holzmülheim entspringt auch die Erft. Eine Vielzahl von Wanderwegen und Fahrradrouten wurden eingerichtet. Im Jahre 2011 erhielt Nettersheim beim Wettbewerb ‚Bundeshauptstadt für Biodiversität’ der Deutschen Umwelthilfe den 1. Platz in der Klasse bis 10.000 Einwohner.

Sehenswertes:

Der kleine Eifelort Holzmülheim liegt idyllisch in einem Talkessel am Nordwestrand des Ahrgebiges. Am Fuße des Himbergs entspringt aus mehr als 300 Millionen Jahren altem Kalkgestein auf 550 Metern Höhe die Erft. Die Quelle befindet sich innerhalb eines mit Natursteinen errichteten überdachten Mauerwerkes. Vorgelagert befindet sich eine Grünfläche mit Grillstelle und Spielplatz.

Ein besonderes Ritual wird hier an der Quelle in Holzmülheim durchgeführt. Jedermann kann sich mit Erftwasser zum ‚Erftkadetten’ taufen lassen. Dieser Tradition muss sich auch ein jeder neuer Bürgermeister von Neuss unterziehen, denn der Fluss mündet nach einer 107 Kilometer langen Reise bei Neuss in den Rhein. Die Freundschaft zwischen Quellort und Mündungsstadt wird sei langer Zeit gepflegt.

In der Römerzeit soll die Erft im Unterlauf sogar schiffbar gewesen sein. Leider wird der Fluss über weite Strecken in einem Betonbett kanalisiert, was ihr den despektierlichen Beinamen ‚Abwasserkanal’ einbrachte. Eine allmähliche Renaturierung in den nächsten Jahrzehnten ist aber bereits geplant.

Im Genfbachtal bei Engelgau steht an einem Berghang die Ahekapelle. Es ist nicht bekannt, wann das Kirchengebäude genau entstanden ist. Der Chor jedenfalls stammt aus dem späten 15. Jahrhundert. Man nimmt an, dass sich an dieser Stelle einmal ein römischer Gutshof befunden hat. Das dem heiligen Servatius geweihte Gotteshaus ist schon seit langer Zeit eine Wallfahrtskapelle. An jedem 13. Mai eines Jahres findet eine Prozession zu der Ahekapelle statt.

Am heutigen Ortsausgang von Roderath befand sich einst ein römischer Gutshof. Er wurde wahrscheinlich vom Ende des 1. Jahrhundert bis in das 4. Jahrhundert hinein genutzt. Bei archäologischen Grabungen legte man die Überreste eines Haupthauses aus Fachwerk und mehrerer Nebengebäude aus Holz und Lehmfachwerk frei. Man fand die Reste einer Wasserleitung und die eines Ofens. Das Gehöft steht auf einer kreisrund gestalteten Fläche, in deren Zentrum heute Dorffeste und andere Veranstaltungen stattfinden.

Das Gebiet der heutigen Gemeinde Nettersheim ist schon lange besiedelt. Im Jahre 1909 fand man auf einem Hügel am Rande des Urfttales drei Steine mit kleinen Frauenfiguren, die sich als Weihesteine aus der Zeit um 200 n. Chr. entpuppten. Bei den darauf folgenden archäologischen Grabungen fand man die Überreste einer gallo-römischen Tempelanlage. Insgesamt fand man im Tempelbezirk Görresburg 40 Inschriftensteine oder Bruchstücke. Offensichtlich handelte es sich um eine viel genutzte Kultstätte.

Die Römer nannten die Göttinnen Matronen, was soviel wie weise, ehrwürdige Frauen bedeutet. Daher wird für diesen Ort auch häufig der Begriff ‚Matronentempel’ genutzt. Niedrige Mauern zeigen heute den rekonstruierten Grundriss der Tempelanlage auf. Die Steine mit den Matronenfiguren sind Nachbildungen. Die Originalsteine werden im Rheinischen Landesmuseum in Bonn aufbewahrt.

Das Naturzentrum Eifel ist ein dezentrales Museum, das in vier Häusern verschiedene Ausstellungen zu Natur und Geschichte der Region präsentiert. Ziel der Einrichtung ist eine erlebnisorientierte Bildungsarbeit und Umwelterziehung. Das Hauptgebäude beherbergt das Korallenriffaquarium, das den Beginn der Eifel vor ca. 380 Millionen Jahren sichtbar macht und beschäftigt sich mit der Siedlungsgeschichte der Neandertaler, der Römer und der hier einst ansässigen Franken. Hinter dem Museumsgebäude wurde ein Bauerngarten mit vielfältigen Pflanzen und Kräutern angelegt. Das historische Bauernhaus am Römerplatz zeigt Einrichtungsgegenstände aus dem 19. Jahrhundert und eine Getreidemühle. In der Alten Schmiede ist jetzt das Haus der Fossilien untergebracht, in dem auch die Ausstellung ‚400 Millionen Jahre Wald’ zu sehen ist. Sehenswert sind die beiden aus dem 19. Jahrhundert stammenden restaurierten Kalkbrennöfen am Steinbruch Kaninhecke, von denen der eine auch begehbar ist. In den Werkhäuser befinden sich die Geologische Ausstellung und das Mineralienkabinett.

Die römische Wasserleitung nach Köln war mit 95 Kilometern Länge eine der längsten Aquädukte des römischen Imperiums. Sie gilt als das größte antike Bauwerk nördlich der Alpen und beförderte täglich bis zu 20.000 m³ Trinkwasser in die damalige Provinzhauptstadt Niedergermaniens. Die Leitung wurde um 80 n. Chr. wahrscheinlich durch das römische Heer erbaut und förderte das Wasser allein durch ihr Gefälle. Somit war sie Ausdruck sowohl der damaligen technischen Leistungsfähigkeit als auch des gehobenen Lebensstandards. Der gemauerte Kanal befand sich meist in einer Tiefe von ungefähr einem Meter und begann bei Nettersheim im Urfttal. Am Grünen Pütz nahm die Leitung das erste Wasser aus einer Quelle auf, überquerte südlich von Euskirchen die Erft und führte über Rheinbach, Brühl und Hürth nach Colonia Claudia Ara Agrippinensium, dem heutigen Köln. Bis zum Jahr 260 war die Eifelwasserleitung in Betrieb. Nachdem sie durch Germanen zerstört wurde, baute man sie nicht wieder auf.

Ein 115 Kilometer langer Wanderweg, den man auch auf dem Fahrrad abfahren kann, folgt dem Römerkanal von Nettersheim bis nach Köln. Auf ihm kann man die verschiedenen noch erhaltenen Relikte dieses Bauwerkes entdecken und bestaunen.

Bad Münstereifel

eine andere mittelalterliche Stadt in Nordrhein-Westfalen blieb so unversehrt erhalten wie Bad Münstereifel. Innerhalb der vollständig erhaltenen Stadtmauer mit ihren vier wuchtigen Toren und ihren 18 Wehrtürmen findet sich ein historisches Ensemble mit schmucken Fachwerkhäusern und verträumten Gässchen. An der Erft, die mitten durch die Stadt fließt, finden sich zahlreiche Cafés und Restaurants, die zum Verweilen einladen. Mehrere kleine reizvolle Museen laden zu einem Besuch ein. Als bedeutendstes Baudenkmal innerhalb der Stadtumwehrung gilt die ehemalige Stiftskirche St. Chrysanthus und Daria. Die romanische Basilika wurde bereits im 11. Jahrhundert gebaut und fällt durch ihr prägnantes Westwerk auf. Die Stadt verdankt dem ehemaligen Benediktinerkloster ihren Namen. Hoch über dem Ort thront die weiß verputzte Burg Münstereifel aus dem 13. Jahrhundert. Sie diente einst den Grafen von Jülich als Residenz. Heute steht die gesamte mittelalterliche Stadtanlage unter Denkmalschutz.

In der Region um Bad Münstereifel finden sich noch heute Zeugnisse der römischen Besiedlung, wie der so genannte Heidentempel bei Pesch oder die römische Kalkbrennerei in Iverseheim.

Bad Münstereifel ist ein bedeutender Standort der Radioteleskopie. Auf dem Stockert nahm 1956 das erste frei bewegliche Radioteleskop Deutschlands ihren Betrieb auf und das Radioteleskop bei Effelsberg war bis zum Jahre 2000 das weltweit größte dieser Art. 1974 wurde Münstereifel ein staatlich anerkanntes Kneippheilbad und trägt seit dem den Namenszusatz ‚Bad’.

Sehenswertes:

Hoch über der mittelalterlichen Stadt thront die weiß verputzte Burg Münstereifel. Sie wurde im 13. Jahrhundert erbaut und diente als Residenz der Grafen von Jülich. Später war die Anlage Sitz der Amtsmänner und Vögte des Herzogs. Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Höhenburg durch französische Soldaten in Brand gesetzt. So das von der einst stolzen Burganlage nur eine Ruine erhalten geblieben. Die Reste der einstigen Wehranlage wurden zu private Wohnungen und einem Restaurant umgebaut, in dem neben typischen Eifeler Gerichten auch selbstgebrautes Bier gereicht wird. Auf der Terrasse hat man einen wunderschönen Blick über die historische Altstadt.

Hoch über der mittelalterlichen Stadt thront die weiß verputzte Burg Münstereifel. Sie wurde im 13. Jahrhundert erbaut und diente als Residenz der Grafen von Jülich. Später war die Anlage Sitz der Amtsmänner und Vögte des Herzogs. Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Höhenburg durch französische Soldaten in Brand gesetzt. So das von der einst stolzen Burganlage nur eine Ruine erhalten geblieben. Die Reste der einstigen Wehranlage wurden zu private Wohnungen und einem Restaurant umgebaut, in dem neben typischen Eifeler Gerichten auch selbstgebrautes Bier gereicht wird. Auf der Terrasse hat man einen wunderschönen Blick über die historische Altstadt.

Die Stadt Bad Münstereifel hat ihre mittelalterliche Bausubstanz noch vollständig erhalten und bietet daher mit ihrer 1,6 Kilometer langen Stadtmauer, ihren vier Stadttoren, der Burg und den vielen Fachwerkhäuschen, Gässchen und Brücken über die Erft ein einzigartiges historisches Ensemble. Der gesamte Ort innerhalb der im 13. und 14. Jahrhundert durch die Grafen von Jülich erbauten Stadtmauer steht unter Denkmalschutz. Von 18 Wehrtürmen aus wurde einst die mittelalterliche Stadt bewacht. Ein Teil des Wehrganges ist auch heute noch begehbar. An zwei Seiten ist auch der alte Wallgraben noch zu sehen, der zum Schutz kurzfristig mit Wasser gefüllt werden konnte.

Die Stadt Bad Münstereifel hat ihre mittelalterliche Bausubstanz noch vollständig erhalten und bietet daher mit ihrer 1,6 Kilometer langen Stadtmauer, ihren vier Stadttoren, der Burg und den vielen Fachwerkhäuschen, Gässchen und Brücken über die Erft ein einzigartiges historisches Ensemble. Der gesamte Ort innerhalb der im 13. und 14. Jahrhundert durch die Grafen von Jülich erbauten Stadtmauer steht unter Denkmalschutz. Von 18 Wehrtürmen aus wurde einst die mittelalterliche Stadt bewacht. Ein Teil des Wehrganges ist auch heute noch begehbar. An zwei Seiten ist auch der alte Wallgraben noch zu sehen, der zum Schutz kurzfristig mit Wasser gefüllt werden konnte.

Den Eingang in die Stadt markieren vier mächtige Stadttore. Das Werther Tor im Norden diente zwischenzeitlich als Gefängnis und beherbergt heute eine Ausstellung zum Thema Natur- und Umweltschutz. Im Osten befindet sich das Johannistor, das nach der in unmittelbarer Nähe liegenden Pfarrkirche St. Johann benannt wurde, im Süden das Orchheimer Tor und im Westen das Heisterbacher Tor. Alle Stadteingänge sind noch im originalen Zustand erhalten.

In den historischen Räumen der alten Schwanen-Apotheke in Bad Münstereifel wurde ein sehenswertes Museum eingerichtet. Die Apotheke hatte von 1806 bis 1994 existiert und ist eng mit der Person Franz Maria Ferdinand Stephinsky (1823-1917) verbunden. Der Apotheker Stephinsky leitete den Betrieb in den 1850er Jahren und verdiente sich später um die Stadt als Ratsherr und stellvertretender Bürgermeister. Er war Mitbegründer des späteren Eifelvereins und des Vereins für Denkmalpflege. Weithin bekannt wurde auch der von ihm kreierte Stephinsky-Magenbitter. Im Jahre 1912 erhielt er das Ehrenbürgerrecht der Stadt Münstereifel. Eine Stube vor dem eigentlichen Apotheken-Museum erinnert an diese Persönlichkeit. Das Museum selber zeigt eine historische Apotheke mit Labor und Materialkammer, wie sie um das Jahr 1806 ausgesehen haben mag. Zu der Einrichtung gehört auch ein Kräutergarten mit einer Vielzahl von Naturkräutern und Heilpflanzen.

An der Straße ‚Langenhecke’ steht eines der ältesten Häuser des Rheinlandes. Es wurde im Jahre 1167 für einen Geistlichen erbaut und beherbergt das lokale Heimatmuseum. Die ständige Ausstellung zeigt geologische Funde sowie archäologische Ausgrabungsstücke aus der Stein- und Bronzezeit und historische Urkunden aus der Geschichte der Stadt Münstereifel. In dem historischen Gebäude sind noch ein mittelalterlicher Herdraum sowie die Hauskapelle mit barockem Altar erhalten. Die Einrichtung wurde nach Karl Hürten (1856 – 1925) benannt, der sich bereits 1912 für ein Heimatmuseum einsetzte. Umgesetzt wurde diese Idee allerdings erst über 60 Jahre später.

Das bedeutendste Bauwerk innerhalb der historischen Stadtumwehrung von Bad Münstereifel ist die ehemalige Stiftkirche St. Chrysanthus und Daria. Die dreischiffige romanische Basilika wurde im 11. Jahrhundert gebaut und geht auf ein Benediktinerkloster zurück, das im Jahre 830 gegründet wurde. Dieses Kloster (lat.: monasterium) war die Keimzelle des Ortes und ihm verdankt die Stadt auch ihren Namen. Bereits im 9. Jahrhundert wurde die Kirche zu einer Pilgerstätte, da hier die Reliquien der römischen Märtyrer Chrysanthus und Daria aufbewahrt wurden. Auffälligster Bauteil der dreischiffigen Basilika ist das Westwerk mit seinen beiden Türmen und dem großen Eingangsbogen, das sehr wahrscheinlich dem Kölner St. Pantaleon nachempfunden wurde. Im Zuge der Säkularisierung wurde das Kloster 1803 aufgelöst und verfiel in den folgenden Jahren sehr. Erst Ende des Jahrhunderts wurde die katholische Kirche restauriert und vollständig wiederhergestellt. Sie besitzt heute eine reichhaltige und historisch bedeutsame Inneneinrichtung. Zu ihr gehört der Hochaltar aus dem frühen 11. Jahrhundert, ein 1480 gestiftetes Sakramentshaus und ein kunstvoll gearbeitetes Sandsteingrabmal von 1340, welches für den Burgherren Gottfried von Bergheim gefertigt wurde. Auf acht Gemälden, die aus dem 18. Jahrhundert stammen, wird das Leben der Kirchenpatrone dargestellt. Das reich verzierte Taufbecken aus schwarzem Marmor wurde 1619 gestiftet. Im Grabraum der Krypta finden sich ein Schreingehäuse aus gotischer Zeit sowie eine hölzerne Marienstandfigur aus dem 14. Jahrhundert.

Das bedeutendste Bauwerk innerhalb der historischen Stadtumwehrung von Bad Münstereifel ist die ehemalige Stiftkirche St. Chrysanthus und Daria. Die dreischiffige romanische Basilika wurde im 11. Jahrhundert gebaut und geht auf ein Benediktinerkloster zurück, das im Jahre 830 gegründet wurde. Dieses Kloster (lat.: monasterium) war die Keimzelle des Ortes und ihm verdankt die Stadt auch ihren Namen. Bereits im 9. Jahrhundert wurde die Kirche zu einer Pilgerstätte, da hier die Reliquien der römischen Märtyrer Chrysanthus und Daria aufbewahrt wurden. Auffälligster Bauteil der dreischiffigen Basilika ist das Westwerk mit seinen beiden Türmen und dem großen Eingangsbogen, das sehr wahrscheinlich dem Kölner St. Pantaleon nachempfunden wurde. Im Zuge der Säkularisierung wurde das Kloster 1803 aufgelöst und verfiel in den folgenden Jahren sehr. Erst Ende des Jahrhunderts wurde die katholische Kirche restauriert und vollständig wiederhergestellt. Sie besitzt heute eine reichhaltige und historisch bedeutsame Inneneinrichtung. Zu ihr gehört der Hochaltar aus dem frühen 11. Jahrhundert, ein 1480 gestiftetes Sakramentshaus und ein kunstvoll gearbeitetes Sandsteingrabmal von 1340, welches für den Burgherren Gottfried von Bergheim gefertigt wurde. Auf acht Gemälden, die aus dem 18. Jahrhundert stammen, wird das Leben der Kirchenpatrone dargestellt. Das reich verzierte Taufbecken aus schwarzem Marmor wurde 1619 gestiftet. Im Grabraum der Krypta finden sich ein Schreingehäuse aus gotischer Zeit sowie eine hölzerne Marienstandfigur aus dem 14. Jahrhundert.

Am Markt von Bad Münstereifel steht die Jesuitenkirche. Das einschiffige Gotteshaus wurde zwischen 1659 und 1668 durch Mitglieder des Jesuitenordens errichtet und war Teil der ebenfalls ab 1659 neu erbauten Jesuitenschule. Nach der Auflösung des Jesuitenordens im Jahre 1773 wurde die Schule von der Stadt und zwischenzeitlich auch vom Land als St. Michael-Gymnasium weiter betrieben. Auch heute noch dient das historische Haus als Schulgebäude.

Am Markt von Bad Münstereifel steht die Jesuitenkirche. Das einschiffige Gotteshaus wurde zwischen 1659 und 1668 durch Mitglieder des Jesuitenordens errichtet und war Teil der ebenfalls ab 1659 neu erbauten Jesuitenschule. Nach der Auflösung des Jesuitenordens im Jahre 1773 wurde die Schule von der Stadt und zwischenzeitlich auch vom Land als St. Michael-Gymnasium weiter betrieben. Auch heute noch dient das historische Haus als Schulgebäude.

Der Bereich der Orchheimer Straße war einst ein gewerbereicher Bezirk, in dem viele Händler ihren Waren feil boten. Hier befindet sich heute eine Gruppe alter Fachwerkhäuser, von denen das größte und schönste besonders auffällt. Das so genannte Windeckhaus wurde zwischen 1644 und 1664 erbaut und besitzt reiche und beeindruckende Schnitzereien sowie zwei hervortretende Hängestubenerker. Das historische Gebäude beherbergt heute ein gehobenes Restaurant.

In der Marktstrasse, gleich neben dem Rathaus von Bad Münstereifel befindet sich das einstige Kloster der Karmelitessen. Das Gebäude wurde 1770 erbaut und nach einem schweren Brandschaden 1881 wiederhergestellt. Heute beherbergt das alte Gebäude eine Grundschule sowie Teile der Stadtverwaltung.

Das repräsentative rot getünchte Gebäude mit seinem vornehmen Stufengiebel und dem kleinen Bogengang diente nicht immer als Ratsgebäude. Es wurde im 15. Jahrhundert als Gewandhaus für die Tuchhändler erbaut und zunächst als Verkaufsstätte und Lagerhalle genutzt, ehe es zum Rathaus umgebaut wurde. Im 19. Jahrhundert machte man das Bauwerk wiederum zum Lager einer Mälzerei. In den 1930er Jahren zogen Stadtverwaltung und Stadtrat zum zweiten Mal in das historische Gebäude ein.

Das repräsentative rot getünchte Gebäude mit seinem vornehmen Stufengiebel und dem kleinen Bogengang diente nicht immer als Ratsgebäude. Es wurde im 15. Jahrhundert als Gewandhaus für die Tuchhändler erbaut und zunächst als Verkaufsstätte und Lagerhalle genutzt, ehe es zum Rathaus umgebaut wurde. Im 19. Jahrhundert machte man das Bauwerk wiederum zum Lager einer Mälzerei. In den 1930er Jahren zogen Stadtverwaltung und Stadtrat zum zweiten Mal in das historische Gebäude ein.

Als äußeres Zeichen der städtischen Gerichtsbarkeit diente einst der Pranger, der sich heute wieder vor dem Bad Münstereifeler Rathaus befindet. An den hölzernen Schandpfahl wurden im Mittelalter die Verurteilten gefesselt, um sie öffentlich vorzuführen und dem allgemeinen Spott auszuliefern.

Iversheim liegt am Rande einer Eifelkalkmulde. Noch im 20. Jahrhundert wurde der zur Herstellung von Branntkalk notwendige Rohstoff Dolomit abgebaut. Doch schon in Römischer Zeit gab es hier eine Kalkbrennerei, in der sechs nebeneinander liegende Brennöfen betrieben wurden. Die Anlage war ungefähr von 150 n. Chr. bis 300 n. Chr. in Betrieb. Einer der Öfen wurde mit einer kompletten, noch nicht ausgeräumten Füllung vorgefunden. Dieser Umstand lässt vermuten, dass die Kalkbrennerei urplötzlich und fluchtartig verlassen worden ist.

Erst 1966 war man zufällig beim Bau einer Wasserleitung auf den historisch bedeutsamen Fund gestoßen. Über drei dieser antiken Öfen wurde ein Schutzbau errichtet, der besichtigt werden kann. Diese Öfen wurden in dem Zustand belassen, in dem sie gefunden wurden. Ein weiterer wurde rekonstruiert und ist außerhalb des Gebäudes frei zugänglich. In diesem Ofen wurden Brennversuche durchgeführt, die wichtige Erkenntnisse über die Kalkherstellung der Römer lieferten. Die beiden letzten Öfen wurden nach ihrer Dokumentierung wieder verschüttet.

Unweit der Landstraße zwischen Nöthen und Pesch befindet sich ein ehemaliger gallo-römischer Tempelbezirk mit einigen rekonstruierten Gebäuderesten. Die im Volksmund ‚Heidentempel’ genannte Anlage wurde im 1. bis 4. Jahrhundert nach Christus als Matronenheiligtum genutzt. Die Römer nannten ihre Göttinnen Matronen, was soviel wie weise, ehrwürdige Frauen bedeutete. Die Tempelruine wurde Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt und zwischen 1913 und 1918 archäologisch untersucht.

Der Michelsberg ist mit 588 Metern über NN der höchste Berg in Bad Münstereifel. Hier gab es bereits vor der Christianisierung heidnische Kultstätten der Kelten und Franken. Schon die Römer hatten den Berg als Aussichtspunkt genutzt und auch heute noch ist er bei Wanderern und Ausflüglern beliebt, denn bei guten Sichten kann man von hier aus sogar die Türme des Kölner Doms erspähen.

An jedem 29. September eines Jahres pilgern viele gläubige Katholiken auf der traditionellen Wallfahrt zur Kapelle auf dem Michelsberg. Ein Kreuzweg führt hinauf zu dem Gotteshaus, das sich auf dem Gipfel dieser Anhöhe befindet. Von der um 1500 erbauten spätgotischen Kapelle ist heute nur noch der Chorraum erhalten. Das Kirchenschiff und der Turm stammen aus dem ausgehenden 17. Jahrhundert. Nach einem schweren Blitzschaden mussten in der Mitte des 19. Jahrhunderts wesentliche Teile der Kapelle neu aufgebaut werden.

Der massige dreigeschossige Wohnturm ist der älteste Teil der ehemaligen Wasserburg. Er wurde 1269 als freistehendes Bauwerk errichtet und ist noch im originalen Zustand erhalten. In seiner Konzeption ähnelt er sehr dem der Burg Kirspenich, die sich nur einen Kilometer entfernt befindet. Dem viereckigen Turm wurde 1699 ein Wohntrakt im barocken Stil vorgebaut. Die heute trockengelegten Gräben waren einst mit dem Wasser der unmittelbar vorbei fließenden Erft gefüllt. Der Fluss trieb auch die alte Mühle an, die damals noch zum Anwesen gehörte.

Der massige dreigeschossige Wohnturm ist der älteste Teil der ehemaligen Wasserburg. Er wurde 1269 als freistehendes Bauwerk errichtet und ist noch im originalen Zustand erhalten. In seiner Konzeption ähnelt er sehr dem der Burg Kirspenich, die sich nur einen Kilometer entfernt befindet. Dem viereckigen Turm wurde 1699 ein Wohntrakt im barocken Stil vorgebaut. Die heute trockengelegten Gräben waren einst mit dem Wasser der unmittelbar vorbei fließenden Erft gefüllt. Der Fluss trieb auch die alte Mühle an, die damals noch zum Anwesen gehörte.

Die Wasserburg gehört zu den Anlagen des Zwei-Insel-Typs mit wasserumwehrter Haupt- und Vorburg. Heute wird allerdings nur noch die Vorburg von einem Wassergraben umgeben. Burg Kirspenich wurde Anfang des 14. Jahrhunderts zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Strategische Bedeutung erhielt die Wasserburg durch seine Lage an der damaligen Grenze zwischen dem Kurfürstentum Köln und der Grafschaft Jülich. Auffällig ist der massige, 28,5 Meter hohe, viereckige Turm, der sehr dem der nur wenig entfernten Burg Arloff ähnelt. Ursprünglich stand dieser Wohnturm frei, ehe im ausgehenden 17. Jahrhundert das neue barocke Schlossgebäude angebaut wurde. Die Burganlage befindet sich im Privatbesitz und wird häufig für Tagungen oder besondere Festlichkeiten genutzt.

Die Wasserburg gehört zu den Anlagen des Zwei-Insel-Typs mit wasserumwehrter Haupt- und Vorburg. Heute wird allerdings nur noch die Vorburg von einem Wassergraben umgeben. Burg Kirspenich wurde Anfang des 14. Jahrhunderts zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Strategische Bedeutung erhielt die Wasserburg durch seine Lage an der damaligen Grenze zwischen dem Kurfürstentum Köln und der Grafschaft Jülich. Auffällig ist der massige, 28,5 Meter hohe, viereckige Turm, der sehr dem der nur wenig entfernten Burg Arloff ähnelt. Ursprünglich stand dieser Wohnturm frei, ehe im ausgehenden 17. Jahrhundert das neue barocke Schlossgebäude angebaut wurde. Die Burganlage befindet sich im Privatbesitz und wird häufig für Tagungen oder besondere Festlichkeiten genutzt.

Der Ort Rupperath ist bekannt für seine Handwebkunst. Das Robert-A. Esser-Handwebmuseum widmet sich der Geschichte dieser über Tausend Jahre alten Handwerkskunst. Die ausgestellten Spinnräder und Webstühle sind noch funktionsfähig und werden auch noch betrieben. In der angegliederten Handwebwerkstatt werden auch heute noch Webkunststücke gefertigt.

Die mittelalterliche Stadtumwehrung von Bad Münstereifel mit ihren vier wuchtigen Stadttoren und ihren Wachtürmen ist noch vollständig erhalten. Das im Norden der Stadt stehende Wehrter Tor wurde 1416 fertig gestellt. Zwischenzeitlich diente es im 19. Jahrhundert auch als städtisches Gefängnis. Inzwischen beherbergt das historische Gebäude eine interessante naturkundliche Ausstellung. Das Herzstück des Museums ist ein begehbares Diorama, das die in der Region vorherrschenden Landschaftsformen mit ihrer vielfältigen Fauna und Flora zeigt.

In einem um 1780 erbauten Fachwerkhaus in der Altstadt von Bad Münstereifel befindet sich heute das Museum für Puppen und Spielzeug. Es präsentiert auf zwei Etagen, was die Eheleute Urbild in jahrelanger Sammelleidenschaft zusammengetragen haben. Hier findet man Puppen aus verschiedenen Epochen und Materialien, darunter Wachspuppen aus dem 18. Jahrhundert, Porzellan- und Celluloidpuppen, aber auch bezaubernde Puppenhäuser und andere Spielsachen.

Das reizvolle Holzspielzeugmuseum befindet sich in einem alten Fachwerkhaus in der historischen Altstadt von Bad Münstereifel. Hier wird die Ausstellung der Familie Kretzschmar gezeigt, die in jahrelanger Sammelleidenschaft Spielsachen aus Holz, vorwiegend aus dem Erzgebirge, zusammengetragen hat. Die Holzminiaturen stammen vornehmlich aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Hier finden sich die verschiedensten Figuren, Tiere, Fahrzeuge, Häuser, kunstvoll gestaltete Nussknacker und Räuchermännchen und Modelle ganzer Städte.

Bei Effelsberg, einem Ort im Ahrgebirge an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, befindet sich ein riesiges Radioteleskop. Es wurde 1972 in Betrieb genommen und war mit seinem Durchmesser von 110 Metern bis zum Jahr 2000 das größte bewegliche Radioteleskop der Erde. Zu dem Großteleskop führt ein 770 Meter langer Planetenwanderweg. Schautafeln geben Informationen über die Gestirne unseres Sonnensystems und lassen die im Verhältnis stehenden Entfernungen zwischen den Planeten erfahren. Der Wanderweg endet an einem Sonnenmodell am Informationshäuschen der Teleskopanlage.

Der Stockert ist ein 435 Meter hoher Eifelberg bei Bad Münstereifel. Hier wurde 1956 das erste frei bewegliche Radioteleskop Deutschlands eingeweiht. Der Spiegel der Radiosternwarte besitzt einen Durchmesser von 25 Metern. Bis zum Jahr 1979 wurde die Anlage wissenschaftlich genutzt, danach diente sie bis 1993 nur noch zu Schulungszwecken. Nach einer umfassenden Sanierung kann der unter Denkmalschutz stehende Astropeiler wieder für astronomische Zwecke genutzt werden. Das Observatorium soll ein offener Lehr- und Lernort für alle an Astronomie, Physik, Technik und Naturwissenschaft Interessierten sein.

Euskirchen

m südlichen Rheinland, in der Zülpicher Börde, liegt Euskirchen. Bereits 1302 erhielt der Ort das Stadtrecht verliehen. Teile der mittelalterlichen Stadtmauer und drei Wachtürme zeugen noch heute von diesem historischen Privileg. Seit 1827 ist Euskirchen, das man übrigens auf die erste Silbe betont, auch Kreisstadt. Die Gegend wurde allerdings bereits vor 5000 Jahren bewohnt. Durch Ausgrabungen konnte man keltische und fränkische Siedlungen aus vorchristlicher Zeit nachweisen. Auch eine Vielzahl römischer Hinterlassenschaften, wie die Eifelwasserleitung, wurden gefunden.

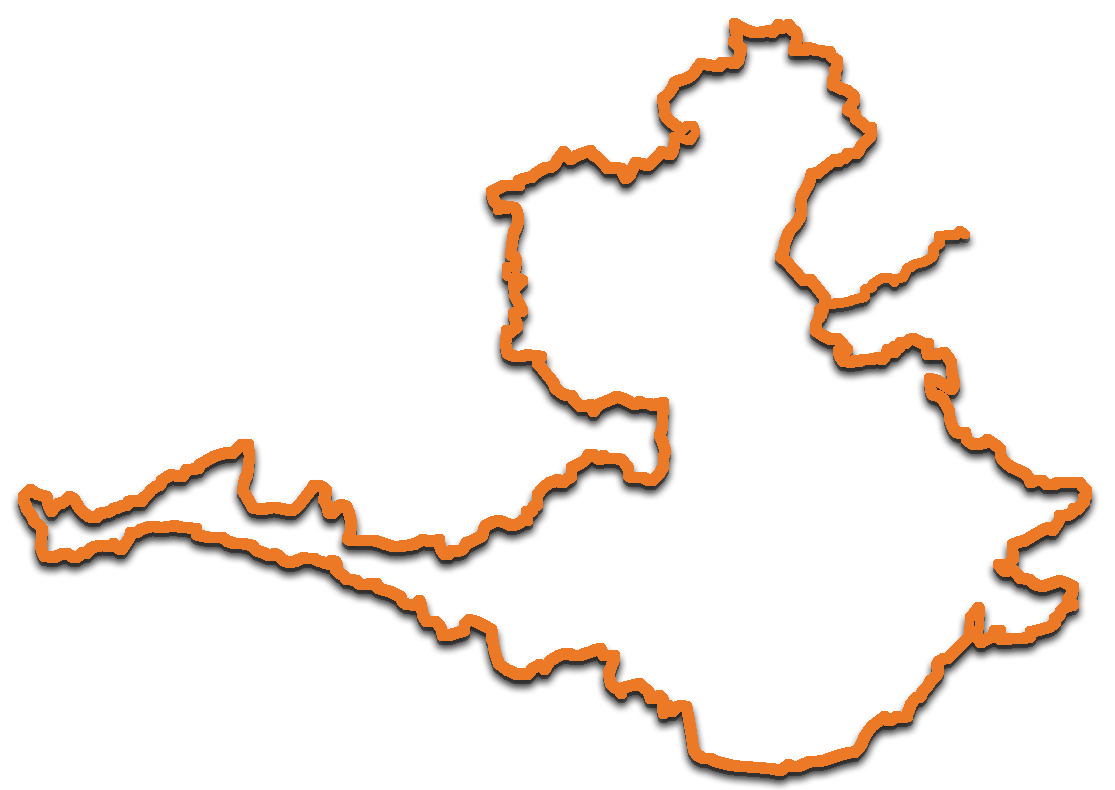

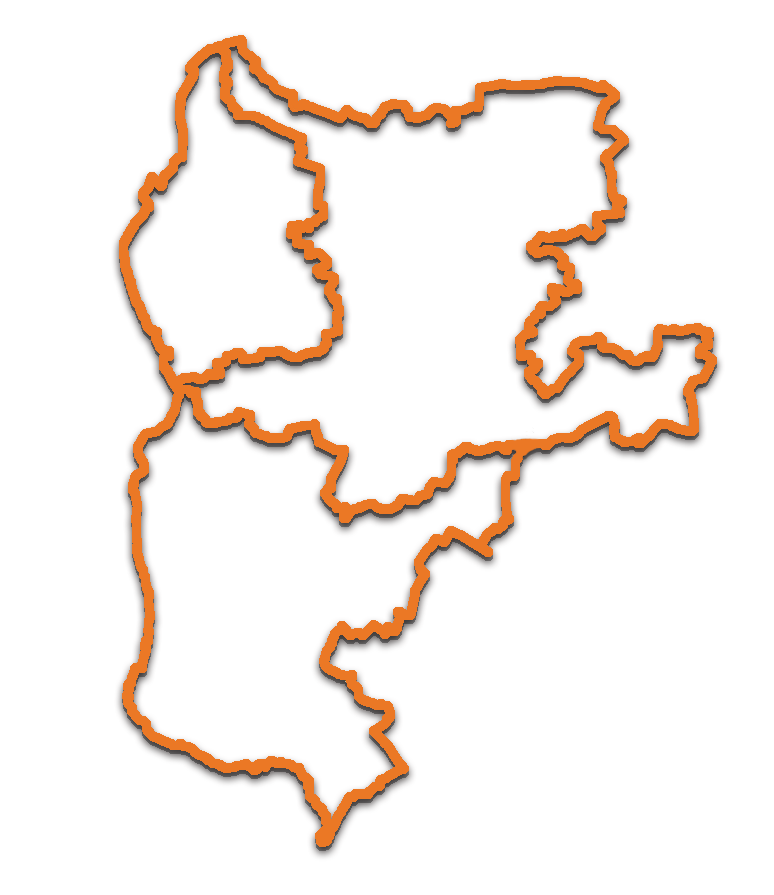

Euskirchen besitzt 22 Stadtteile. Jedes heute eingemeindetes Dorf besitzt seine eigene Geschichte. So befinden sich auf dem heutigen Stadtgebiet eine Vielzahl historischer Kirchen, die zum großen Teil noch aus dem Mittelalter stammen. Bedingt durch die frühere Grenzlage zwischen dem Herzogtum Jülich und dem Erzbistum Köln, sowie die Lage am Fluss Erft, gab es hier eine hohe Anzahl von Wasserburgen, von denen sich 12 in teils noch recht gut erhaltenem Zustand befinden.

Sehenswert ist die Kölner Straße mit ihrer Kunstmeile, auf der verschiedene Skulpturen und Plastiken im öffentlichen Raum zu sehen sind sowie das Industriemuseum ‚Tuchfabrik Müller’, das eine vollständig erhaltene Fabrikanlage aus der Zeit von um 1900 präsentiert.

Sehenswertes:

Als sichtbares äußeres Zeichen eines verliehenen Stadtrechtes diente im Mittelalter die Stadtumwehrung. Eine Stadtmauer durfte nur dann errichtet werden, wenn diese Rechte zuvor vom Landesherrn ausgesprochen wurden. So diente diese nicht nur dem Schutz vor Feinden, sie war auch ein besonderes Privileg.

Euskirchen, das seine Stadtrechte im Jahr 1302 erhielt, erbaute seine massive Stadtbefestigung ab 1355. Sie war etwa 1450 Meter lang und teilweise bis zu sieben Meter hoch. Vier wuchtigen Tore markierten die Eingänge in die Stadt, die von sieben Wehrtürmen bewacht wurde. Vor der Mauer wurde ein Wallgraben ausgehoben, der einen Angriff auf die Stadt noch erschweren sollte. Bei kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Franzosen im Jahre 1702 wurde die Wehranlage jedoch stark beschädigt und danach nicht wieder aufgebaut. Trotzdem sind bis heute noch Teile der alten Stadtmauer erhalten. Die Tore wurden aber inzwischen vollständig abgerissen. Die heutigen Wallstraßen markieren den alten Verlauf der Mauer, wo diese nicht mehr existiert. Von den einstigen Stadttürmen stehen noch drei. Der markanteste ist der Dicke Turm. Er ist der älteste der erhaltenen Türme und besitzt einen Durchmesser von 11,3 Metern. Seine Mauern sind mehr als 2,5 Meter stark.

Der Kahlenturm (auch Kallenturm genannt) erhielt seinen Namen aus dem Volksmund, da er lange Zeit kein Dach besaß. Dieses wurde ihm erst 1992 wieder aufgesetzt. Der runde Fresenturm im Süden Euskirchens steht in einer kleinen Parkanlage und wurde einst als Gefängnis genutzt.

Im Zentrum von Euskirchen steht die mächtige Martinskirche. Eine erste Kirche stand hier vermutlich bereits um 800. Im späten 12. Jahrhundert entstand ein neues Gotteshaus, von dem heute noch das Mittelschiff und das Untergeschoss des Turmes erhalten sind. Im 13. Jahrhundert wurde der Chor, im 14. Jahrhundert das Mittelschiff angefügt. Seit einem Erdbeben im Jahre 1951 steht die achtseitige schieferbedeckte Kirchturmspitze leicht schief. Zur Inneneinrichtung der katholischen Pfarrkirche gehören ein Schnitzaltar aus Flandern, ein Sakramenthäuschen (15. Jhd.), ein Renaissanceepitaph (16. Jhd.) und ein verzierter Taufstein (12. Jhd.)

Im einzigen privaten Feuerwehrmuseum Deutschlands wird die Sammlung von Franz Büllesfeld gezeigt. Jahrelang hatte er alte Spritzenwagen, verschiedenste Löschgeräte, Ausrüstungsgegenstände, Uniformen und Feuerwehrhelme zusammengetragen. Das älteste Exponat ist ein lederner Löscheimer aus dem Jahre 1745. Die Ausstellung kann man allerdings nur im Rahmen einer angemeldeten Führung bestaunen.

In einem alten Fabrikgebäudekomplex befindet sich ein außergewöhnliches Museum, das den Betrieb einer alten Tuchfabrik nachvollziehen lässt. Die ältesten Gebäude stammen aus dem Jahre 1801 und beherbergten zunächst eine Papierfabrik. Erst 1894 wurde die Fabrik durch Ludwig Müller erworben, der in den Hallen eine Tuchfabrik einrichtete. Hier entstanden bis zur Schließung im Jahre 1961 robuste Wolltuche und Uniformen. Eine Modernisierung des Betriebes fand kaum statt, so dass der überwiegende Teil der Maschinen noch aus der Anfangszeit der Fabrik um 1900 stammt und bis zuletzt mit Dampf betrieben wurde. Dieser Umstand kommt den heutigen Museum zugute, denn auch nach der Schließung der Fabrik wurde hier nichts mehr verändert. Die historischen Maschinen wurden wieder instand gesetzt und der Besucher kann anhand der laufenden Geräte die Produktion vom Wollfaden bis zum fertigen Tuch nachvollziehen. Die Maschinenvorführungen werden ergänzt durch eine Dauerausstellung, die sich mit der Geschichte der Tuchindustrie im Rheinland und der Geschichte der Fabrikantenfamilie Müller beschäftigt. In einem Neubau wird die Ausstellung ‚Vom Rohstoff zur Kleidung’ mit vielen verschiedenen textilen Beispielen präsentiert.

Während die historische Tuchfabrik nur im Rahmen einer regelmäßig stattfindenden Führung besichtigt werden kann, sind die ständigen Ausstellungen, das alte Kontor und das Farb- und Tuchlager frei zugänglich.

Das Museum besitzt auch eine eigene Verleihstation für Fahrräder.

Zwischen dem Alten Markt und der Martinskirche steht das ehemalige Rathaus der Stadt Euskirchen. In seiner Geschichte wurde es zweimal durch Brände weitgehend zerstört, aber jeweils wieder im Stil der Zeit wiederaufgebaut. Im Kern stammt das Gebäude wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert. Das heutige Bauwerk mit seinem Bogengang wurde Mitte des 18. Jahrhundert errichtet, wobei der markante wuchtige Turm erst um 1900 entstand. Bis in die 1970er Jahre diente das Alte Rathaus noch als Verwaltungsgebäude, heute beherbergt es das Bürgerbüro und die Volkshochschule.

Das Stadtmuseum macht die kulturelle und historische Heimatgeschichte Euskirchens erfahrbar. In der ständigen Ausstellung werden unter anderem Motorräder der Neander Fahrzeug GmbH aus den 1920er Jahren und die geistige Schatzkammer der St. Martin Pfarrei gezeigt. Daneben runden wechselnde Ausstellungen die Präsentation ab.

Ende 2010 wurde das Museum an der Kirchstraße 12 geschlossen. Es soll seinen neuen Standort im neu errichteten Kulturhof in der Wilhelmstraße finden. Ein Eröffnungstermin steht noch nicht fest.

Seit vielen Jahren wird in Euskirchen das Thema ‚Kunst im öffentlichen Raum’ groß geschrieben. An vielen Orten der Innenstadt findet man Skulpturen und Plastiken. Nachdem man die Kölner Straße am Rande der Fußgängerzone umgestaltet hatte, richtete man dort im Jahre 2008 die Kunstmeile ein, auf der elf Werke international renommierter Künstler zu bestaunen sind.

Ein großer Weiher vor dem Anwesen erinnert daran, dass es sich beim Schloss Flamersheim um eine ehemalige Wasserburganlage handelt. Das heutige barocke Landschloss wurde 1776 inmitten eines weiten Schlossparks erbaut und um 1860 im frühviktorianischen Stil umgestaltet. Die fünfachsige Front des zweigeschossigen Herrenhauses wird von zwei Ecktürmen flankiert. Die beiden vorgelagerten Gebäude der Vorburg rahmen den Schlossplatz ein.

Burg Flamerheim wurde bereits 1358 erstmals urkundlich erwähnt. Das Anwesen beherbergt heute ein gehobenes Restaurant.

Schloss Flamersheim ist eine zweiteilige Wasserburganlage. Das zweigeschossige Herrenhaus ist gegliedert in 5 Achsen und wird flankiert von zwei Ecktürmen. Die in der 2. Hälfte des 18. Jhd. erbaute Anlage mit älterem Kern besitzt eine Vorhalle und ein Mansarddach. Um 1860 wurde das Schloss im Stil frühviktorianischer Schlossbauten neugestaltet.

Von den vielen Umbauten Ihrer langen Geschichte lässt die weiträumige Schlossanlage auf den ersten Blick nichts erkennen. Unmittelbar an den Dorfplatz und die Kirche schließt sich der große Schlosspark an, der nach Norden und Westen von einer hohen Mauer mit schmiedeeisernen Toren umgeben ist und mit seinen dendralogischen Seltenheiten und geschwungenen Teichen ein klassischer Vertreter der romantischen Landschaftsparks zu sein scheint.

Von der einstigen Wasserburg Großbüllesheim sind nur noch Reste erhalten. Der Torturm mit seinem Rundbogenportal stammt aber noch aus dem 16. Jahrhundert. An ihn schließt sich ein Wohnhaus der Vorburg an.

Erstmals erwähnt wurde das Anwesen bereits im Jahre 1402. Es war als Rittersitz landtagsfähig und blieb bis in das 19. Jahrhundert hinein Lehen des Herzogs von Jülich. Danach verfiel das Herrenhaus zusehends und wurde schließlich abgetragen. Auch die Wassergräben der einst stolzen Burg wurden zugeschüttet. Der Besitz wurde geteilt und heute befinden sich auf dem ehemaligen Anwesen zwei voneinander unabhängige landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine mitten durch die Vorburg verlaufende Mauer getrennt sind.

Im idyllischen Hardtwald bei Kreuzweingarten steht die Ruine der Hardtburg. Obwohl sie sich auf einer Höhe von 250 Metern befindet, handelt es sich bei ihr um eine Wasserburg. Eine erste Wehranlage entstand wohl im 11. Jahrhundert. Diese wurde aber zerstört und bald danach wiederaufgebaut. Der heutige Umfang der Hardtburg zeugt in ihren Ausmaßen von der Größe im 14. Jahrhundert, denn die mittelalterliche Burganlage mit ihrem viereckigen Bergfried, den Ringmauern und der Vorburg wurde im Aufbau nicht mehr verändert. Das Anwesen diente als Sitz eines kurkölnischen Amtmannes, wurde aber wegen seiner Lage selten als Wohnsitz genutzt. So verfiel die Oberburg immer mehr zur Ruine. Die Vorburg dagegen blieb gut erhalten, da sie weiter als Gehöft genutzt wurde. Seit 1815 befindet sie sich im Landesbesitz und beherbergt das staatliche Forstamt.

Die rot getünchte Kessenicher Burg wurde 1339 erstmals urkundlich erwähnt. Nach größeren Umbauarbeiten im 16. und 17. Jahrhundert erhielt sie ihr heutiges Aussehen. Der Wassergraben, der einst die Vorburg von dem Herrenhaus trennte, wurde inzwischen zugeschüttet. Noch heute befindet sich die Niederungsburg im privaten Besitz.

Die Kleeburg bei Weidesheim ist eine Wasserburg des Zwei-Insel-Typs mit einer weitläufigen dreiflügligen Vorburg und einem eher klein wirkenden Herrenhaus. Das Anwesen war ein landtagsfähiges Rittergut mit dazugehöriger Wassermühle. Eine erste Burg wurde bereits im 14. Jahrhundert auf einer Motte errichtet. Das heutige Herrenhaus wurde 1747 fertig gestellt. Teile der großen Vorburg, wie die beiden Rundtürme und die bruchsteinerne Wehrmauer stammen noch aus dem ausgehenden 16. Jahrhundert. Nachdem die Kleeburg im Jahre 1894 durch einen Brand stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, wurden wesentliche Teile der Vorburg, wie die Scheune und das Fachwerkgebäude, neu aufgebaut. Heute wird die Anlage gewerblich genutzt.

Bei der ‚Große Burg’ genannten Anlage in Kleinbüllersheim handelt es sich um eine barocke Schlossanlage, deren zweigeschossiges Herrenhaus vom berühmten westfälischen Baumeister Johann Conrad Schlaun erbaut wurde. Der mittelalterliche Vorgängerbau war zuvor im Jahre 1728 abgerissen worden. Im Südwesten des Herrenhauses schließt sich eine große Vorburg an, zu der man über ein gotisches Torhaus gelangt. Auf ihr befinden sich die Wirtschaftsgebäude. Nach einem Brand im Jahre 1756 wurde sie weitgehend neu aufgebaut.

Die ländliche Burganlage entstand im 11. Jahrhundert als Wasserburg der reichsunmittelbaren Abtei Kornelimünster und blieb bis zur Sekularisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts im kirchlichen Besitz. Der Wehrturm aus dem 12. Jahrhundert ist das älteste erhaltene Bauteil des Anwesens. Die aus Bruchstein bestehende Hauptburg wurde winkelförmig angelegt und im 18. Jahrhundert durch die Propstei ergänzt. Seit dieser Zeit wurde die aus Vor- und Hauptburg bestehende Anlage nicht mehr wesentlich verändert.

Inmitten von flachen Feldern und weithin sichtbar erhebt sich bei Flamersheim ein stolzes Schloss aus der Landschaft. Das einst dazugehörige Dorf ging schon im 17. Jahrhundert unter und die Wasserburganlage blieb alleine stehen. Der Rittersitz wurde erstmals im Jahre 1249 urkundlich erwähnt. Damals war es ein kurkölnisches Lehen. Seine Geschichte ist geprägt von vielen Besitzerwechseln. Das prächtige barocke Herrenhaus stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert und wurde auf die Reste des alten Mauerwerkes aus dem 13. Jahrhundert aufgesetzt. Der zweigeschossige Mittelflügel wird von zwei Ecktürmen flankiert, die jeweils von einer markanten Schieferhaube bekrönt werden. Zu der Burganlage gehören zwei Vorburgen. Die innere Vorburg wurde im 19. Jahrhundert neu aufgebaut. Von den Gebäuden der äußeren Vorburg sind nur noch Mauerreste erhalten.

Das Schloss wird privat bewohnt und ist daher nur von außen einzusehen.

Über die Geschichte von Burg Schweinheim ist recht wenig bekannt. Sie wurde erstmals im Jahre 1333 in einem alten Dokument erwähnt. Damals war es ein Lehen des Herzogtums Jülich. Von der ehemaligen zweiteiligen Wasserburg sind nur noch Teile der Vorburg und ein Eckturm erhalten. Der Rest wurde im 19. Jahrhundert abgebrochen. Heute wird der ehemalige Rittersitz landwirtschaftlich genutzt.

Die größte und ehemals mächtigste Burganlage in der Euskirchener Region ist die Burg Veynau bei Wißkirchen. Das Anwesen im Veybachtal wurde um 1340 erbaut und hat seinen mittelalterlichen Baubestand im Wesentlichen erhalten, obwohl es mehrfach in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt war. So wurde die Wasserburg im Dreißigjährigen Krieg schwer beschädigt und 1708 durch die Franzosen niedergebrannt, unmittelbar danach aber gleich wieder aufgebaut.

Die Hauptburg besteht aus einem eindrucksvollen zweigeschossige Palais aus Bruchstein, der von je einem eckigen und einem runden Turm flankiert wird. Auf der inneren Vorburg stehen noch zwei runde Schalentürme und die Gebäude der äußeren Vorburg wurden zu Wohnhäusern umgebaut. Burg Veynau ist nur von außen zu besichtigen, dennoch aber gut einsehbar. Auffällig ist dabei der Kontrast zwischen bereits verfallenen und ruinösen sowie den sanierten und bewohnten Burgelementen.

Auf dem Gelände des Industriemuseums ‚Tuchfabrik Müller’ befinden sich die Reste einer mittelalterlichen Burganlage. Man vermutet, dass es an dieser Stelle bereits im 11. oder 12. Jahrhundert eine Turmhügelburg aus Holz auf einer aufgeschütteten Motte gegeben haben könnte. Eine erste schriftliche Erwähnung findet sich im Jahre 1259. Von der zweiteiligen Wasserburg sind heute nur noch ein Rundturm aus dem 14. Jahrhundert, einige Mauerreste, ein Brückenfundament und der Burggraben erhalten. Der übrige Rest wurde Mitte des 19. Jahrhunderts abgetragen, als das Anwesen als Produktionsstätte einer Tuchfabrik diente und die historischen Häuser anderen Gebäuden weichen mussten. Erst im Jahre 2002 wurde der dreigeschossige Turm unter Denkmalschutz gestellt.

Dort, wo früher ein Wassergraben Vor- und Hauptburg der Unteren Burg Kuchenheim voneinander trennte, führt heute eine Straße mitten durch das ehemalige Anwesen am Erftmühlenbach. So befinden sich die Reste der 1482 erstmals erwähnten Wasserburg auf zwei gegenüber liegenden Straßenseiten. Auf der einen Seite befindet sich der Südflügel der Vorburg und das 1573 erbaute Torhaus, auf der anderen Seite das aus Bruchstein errichtete ehemalige Herrenhaus.

Bei der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus fällt auf, dass die Bauteile augenscheinlich aus zeitlich weit auseinander liegenden Epochen stammen. Während der romanische Westturm noch aus dem Mittelalter stammt, errichtete man das klassizistische Langhaus erst im 18. Jahrhundert. Das neugotische Querhaus schließlich wurde sogar erst im frühen 20. Jahrhundert angefügt.

Die Geschichte des Gotteshauses wurde lange durch die Grenzlage Kuchenheims bestimmt, denn der Ort entwickelte sich aus zwei zuvor getrennten Siedelungen. Das eine Dorf gehörte zum Herzogtum Jülich, das andere zum Erzbistum Köln. So entstanden bereits im Mittelalter zwei Kirchen: St. Lambertus und St. Nikolaus. Die zum Kölner Gebiet gehörende St. Nikolauskirche war 1798 nieder gebrannt. Nur der romanische Westturm blieb nahezu unversehrt erhalten. Erst in den Jahren 1815 bis 1822 kam es zum Wiederaufbau im klassizistischen Stil. Zwischenzeitlich wurden die Gottesdienste in der benachbarten St. Lambertuskirche abgehalten. Aber auch sie war zu diesem Zeitpunkt stark baufällig. Als St. Nikolaus schließlich fertig gestellt war, wurde St. Lambertus abgetragen. Ihr heutiges Erscheinungsbild erhielt St. Nikolaus, als Anfang des 20. Jahrhundert das neugotische Querhaus angebaut wurde. Das Interieur stammt überwiegend aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

Wann die mittelalterliche Kapelle erbaut wurde, ist nicht mehr genau bekannt. Man vermutet, dass sie wohl aus dem 12. oder 13. Jahrhundert stammt. Der dreischiffige verputzte Bruchsteinbau besitzt einen achtseitigen schiefergedeckten Kirchturm. Im Inneren des denkmalgeschützten Gebäudes haben sich einige Fresken aus gotischer Zeit erhalten.

Die gotische Kapelle in Schweinheim entstand im 15. Jahrhundert. Man vermutet aber, dass es bereits vorher einen romanischen Vorgängerbau gegeben hat, auf dessen Fundamenten das heutige Gebäude steht. Das katholische Gotteshaus ist ein weißverputzter Saalbau aus Bruchstein, an den im 18. Jahrhundert noch eine Sakristei angebaut wurde. Bei Renovierungsarbeiten konnte man einige Fresken aus spätgotischer Zeit freilegen. Der Altar, der die heilige Dreifaltigkeit bildlich darstellt, stammt aus der Zeit des Barock.

In Elsig steht eine katholische Kirche mit dem ungewöhnlichen Namen ‚Kreuzauffindung’. Diese Bezeichnung geht auf eine Legende zurück, nach der die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, die hl. Helena, das Kreuz Christi wieder auffand. Die Pfarrkirche stammt im Kern wahrscheinlich aus dem 11. oder 12. Jahrhundert, wurde aber im 14. und 15. Jahrhundert im gotischen Stil weitgehend umgestaltet. Der Westturm wurde dagegen erst 1868 erbaut. Das heutige Gotteshaus präsentiert sich als dreischiffige Hallenkirche mit einem von drei Seiten geschlossenem Chor. Als bedeutendster Einrichtungsgegenstand gilt der nördliche Seitenaltar, der auf die Zeit um 1485 datiert wird. Bei Renovierungsarbeiten in den 1950er Jahren legte man gotische Gewölbemalereien frei, die aus dem 14. bis 16. Jahrhundert stammen.

Die katholische Pfarrkirche St. Georg in Frauenberg wurde bereits im 10. Jahrhundert im romanischen Stil errichtet, in den folgenden Jahrhunderten aber mehrfach umgebaut, was auch der Grund für ihr heutiges asymmetrisches Erscheinungsbild ist. Aus der ersten Bauphase ist noch das Mittelschiff erhalten, um 1100 wurde das südliche Seitenschiff angebaut. Ungefähr hundert Jahre später folgte ein nördliches Seitenschiff, das aber im 15. Jahrhundert durch ein neues im gotischen Stil ersetzt wurde und das das heutige Hauptschiff darstellt. In der Zeit um 1230 wurde ein neuer Chor erbaut. Einige Fresken aus neugotischer Zeit haben sich noch erhalten. Der bedeutendste Einrichtungsgegenstand ist ein gemalter Flügelaltar, dessen Entstehung auf das Jahr 1480 geschätzt wird. Erwähnenswert sind noch ein in originaler Farbfassung erhaltenes hölzernes Kruzifix (um 1160), eine Madonnenfigur (14. Jhd.) und eine hölzerne Statue des Bischofs Anno (15.Jhd.). Die Orgel stammt vom Orgelbauer Johann Heinrich Brinkmann und wurde 1843 aufgestellt.

Der genaue Name der Kreuzweingartener Kirche lautet eigentlich ‚Auffindung des Hl. Kreuzes’. Das katholische Gotteshaus steht auf einem kleinen Hügel, der wohl bereits zu römischer und fränkischer Zeit als Kultstätte diente. Die ältesten Teile der heutigen zweischiffigen Saalkirche stammen wohl noch aus dem 13. Jahrhundert. Der Chor und der Westturm mit seiner achtseitigen Schieferpyramide wurden im 14. Jahrhundert hinzugefügt. Bei Umbauarbeiten im 17. und 18. Jahrhundert wurde das Erscheinungsbild des Kirchengebäudes erheblich verändert. Dabei entstand das neue nördliche Seitenschiff und auch das Langhaus wurde weitgehend umgestaltet.

In Wißkirchen, einem Stadtteil von Euskirchen, steht die alte katholische Pfarrkirche St. Medardus. Vermutungen zufolge wurde hier bereits Mitte des 6. Jahrhunderts ein erstes Gotteshaus errichtet. Der heutige Bau stammt noch aus dem 11. Jahrhundert und wurde ursprünglich als Saalkirche im romanischen Baustil errichtet.

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich allerdings das Erscheinungsbild der unter Denkmalschutz stehenden Kirche erheblich geändert. So entstand im frühen 16. Jahrhundert der Chor und im 18. Jahrhundert das heutige Langhaus. Der Westturm wurde erst 1880 im neoromanischen Stil fertig gestellt.

Weilerswist

nmitten der fruchtbaren Bördelandschaft um die Flüsse Erft und Swist liegt die Gemeinde Weilerswist. Der Ortsname leitet sich von ‚Weiler an der Swist’ ab. Bereits in der Steinzeit war diese Gegend besiedelt. Auch Kelten, Römer und Franken hinterließen ihre Spuren. So wurden bei archäologischen Grabungen Reste eines großen Matronentempels aus der Römerzeit freigelegt. Im Zuge der regionalen Neugliederung im Jahre 1969 wurden die zuvor selbstständigen Gemeinden Lommersum, Metternich, Müggenhausen, Vernich und Weilerswist zur heutigen Gesamtgemeinde zusammengefasst. Wahrzeichen ist der romanische Swister Turm auf dem Swister Berg, der auch das Wappen des Ortes ziert. Daneben sind insbesondere die Wasserburgen Kühlseggen, Bodenheim und Metternich sehenswert.

Sehenswertes:

Das Wahrzeichen der Gemeinde Weilerswist ist der Swister Turm. Er gehörte einst zur Pfarrkirche des lange untergegangenen Dorfes Swist. Die Kirche wurde zu Beginn des 12. Jahrhunderts erbaut. Archäologische Fundstücke stützen die Vermutung, dass sich hier bereits zuvor eine römische Kultstelle befunden hatte. Im 16. und 17. Jahrhundert war die Kirche ein beliebtes Wallfahrtziel. Danach aber verfiel das Gotteshaus. Im Jahre 1830 wurde es schließlich bis auf den Turm abgetragen. Dieser wurde wenig später umfassend saniert. Im Inneren richtete man einen Betraum ein, so dass das romanische Bauwerk auch heute noch im kirchlichen Sinne genutzt wird.

Um die imposante und hoch aufragende Burg Kühlseggen bei Weilerswist führt ein kleiner Rundweg, der einen guten Überblick auf den immer noch bewohnten Adelssitz ermöglicht. Die zweistöckige Hauptburg und der Eckturm stammen noch aus dem Mittelalter. Die restlichen Burgteile sind jüngeren Datums, da die Anlage immer wieder stark verfiel und danach wieder neu aufgebaut werden musste. Ursprünglich befand sich die Wasserburg, die vermutlich aus dem 14. Jahrhundert stammt, auf zwei Inseln. Das Herrenhaus wurde auf einer aufgeschütteten Motte errichtet und wird heute noch von einem Wassergraben umgeben. Die Gräben um die heute landwirtschaftlich genutzte Vorburg sind inzwischen verschüttet.

In Bodenheim steht die gleichnamige ehemalige Wasserburganlage. Die Gräben sind inzwischen jedoch trocken gelegt. Die Familie derer von Bodenheim ist bereits im 12. Jahrhundert nachweisbar. Sie bewohnte die Burg bis zu ihrem Aussterben im Jahre 1377. Der älteste erhaltene Teil des Anwesens sind der Westflügel und der Treppenturm aus dem frühen 15. Jahrhundert. Der Ostflügel und das Burgtor wurden im späten 16. Jahrhundert angefügt. Während die Vorburg im 19. und 20. Jahrhundert fast vollständig erneuert wurde, wurden an dem Herrenhaus seit dem Bau des Ostflügels nur noch kleinere Veränderungen vorgenommen. Damit blieb der Charakter der Hauptburg seit dieser Zeit erhalten.

Im gleichnamigen Ortsteil von Weilerswist befindet sich die Wasserburg Metternich. Gemeinsam mit dem unmittelbar daneben liegenden Haus Velbrück bildete das Anwesen den Stammsitz derer von Metternich. Die Burganlage stammt aus dem 13. Jahrhundert und war Lehen des Kurfürstentums Köln. Noch bis zum Ende des 17. Jahrhunderts war die Burg Metternich im Besitz der Familie. Im 19. Jahrhundert änderte sich das Erscheinungsbild der gesamten Anlage. Ein Landschaftspark wurde angelegt und 1885 entstand das Herrenhaus als Vierflügelanlage nahezu vollständig neu. Während die Vorburgen nicht mehr erhalten sind, wird die stolze Hauptburg noch heute von einem malerischen Weiher umgeben.

Beim Haus Velbruck handelt es sich um den Rest einer einstigen Wasserburg in Metternich. Die Anlage grenzte direkt an die der Burg Metternich und war von dieser nur durch den vorbei fließenden Swiftbach getrennt. Beide Burgen bildeten lange gemeinsam den Stammsitz derer von Metternich. Das früher nach dem Vornamen eines Burgherrn ‘Ottohof’ genannte Anwesen wurde 1325 erstmals urkundlich genannt. Erst im 16. Jahrhundert erhielt es durch seinen damaligen Besitzer Gerhard von Velbrück seinen jetzigen Namen. Das 1720 errichtete Herrenhaus wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Heute ist die ehemalige Burg Sitz einer Versandbuchhandlung.

Dort, wo heute die katholische Pfarrkirche in Metternich steht, hatte es schon zu römischer Zeit eine Kultstätte gegeben. Man vermutet als Vorgängerbau des Gotteshauses einen römischen Matronentempel, denn man fand römische Ziegel, die für solche Anlagen genutzt wurden, unter dem heutigen Kirchturm. Im 4. Jahrhundert, so viel scheint sicher, befand sich an dieser Position eine christianisierte römische Weihestätte. Die später erbaute Kirche wurde während des Dreißigjährigen Krieges niedergebrannt. Der Wiederaufbau der heutigen Pfarrkirche erfolgte ab 1653. Zu den ältesten und bedeutendsten Einrichtungsgegenständen zählen ein gotischer Monstranz aus dem 15. Jahrhundert und eine Altarplatte aus dem 14. Jahrhundert.

Die Gemeinde Lommersum, heute Stadtteil von Weilerswist, gehörte von 1522 bis 1787 zur Herrschaft der spanischen Habsburger. Daher leitet sich auch der Name des Rathauses ab, das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstand. Der eingeschossige Rokokobau besitzt drei Achsen und ein einfaches Walmdach. Er steht heute unter Denkmalschutz.

Die Adlerwerke wurden 1880 als Heinrich Kleyer GmbH in Frankfurt/Main gegründet. Hier wurden zunächst Automobile und Dreiradwagen hergestellt, ab 1901 auch Motorräder. Vor dem Zweiten Weltkrieg gehörte Adler zu den erfolgreichsten deutschen Autoherstellern. Nach dem Krieg wurde dem Werk jedoch die Autoproduktion verboten. So verlegte man sich auf Motorräder, Fahrräder und Büromaschinen. Die meistverkauftesten Modelle waren die ‘MB 250 S’ mit einem 18 PS-Motor sowie der Motorroller ‘Adler Junior’. Als die Adlerwerke 1957 von Grundig übernommen wurden, endete damit die Zeit der Motorradproduktion. Bis zum Ende des Werkes 1992 wurden überwiegend nur noch Büromaschinen fabriziert.

In dem privaten Adler-Zweiradmuseum in Weilerswist weht noch der Hauch dieser nostalgischen und erfolgreichen Adler-Ära. Hier wird das Ergebnis der Sammelleidenschaft der Familie Strohmenger präsentiert, die insbesondere die alten Motorräder aufgekauft und in liebevoller Arbeit restauriert haben. Das Museum liegt ein wenig versteckt und ist nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung zu besichtigen.

Der kleine Verlag Landpresse in Weilerswist präsentiert in seinem Museum Interessantes zur Buchdruckgeschichte. Der Besucher erfährt viel über traditionelle Druckverfahren und über die moderne Buchherstellung. Das Museum ist eingegliedert in einen geschäftigen Handwerksbetrieb. Der Besucher erlebt die jeweiligen Maschinen noch bei der ganz normalen Arbeit, denn sämtliche Ausstellungsstücke befinden sich noch im täglichen Gebrauch. Das älteste Gerät, eine Hochdruckmaschine von Gordon-Tiegel, stammt noch aus dem Jahre 1870.

Der Dorfverschönerungsverein in Groß-Vernich betreibt in der alten Schule ein kleines Heimatmuseum zur Ortsgeschichte. Es betrachtet in einer ständigen Ausstellung insbesondere das traditionelle Handwerk sowie das dörfliche Leben in der Region.

Von der Burg Groß-Vernich sind nur noch einige von Grünpflanzen umrankte Turm- und Mauerreste erhalten. Die ehemalige Wasserburg wurde um 1340 erbaut und diente zunächst Raubrittern als Sitz und Unterschlupf. Um 1460 wurde sie soweit zerstört, dass man sie neu aufbauen musste. Anfang des 19. Jahrhundert brannte die Vorburg nieder und die Burganlage wurde aufgegeben. Seit dieser Zeit ist sie dem Verfall ausgesetzt.

Die heutige vierflüglige Wasserburg wurde im 18. Jahrhundert vollständig neu erbaut, da der relativ kleine spätgotische Vorgängerbau so weit verfallen war, dass man ihn nicht mehr bewohnen konnte. Dabei war dieser zuvor sogar landtagsfähig und somit politisch bedeutend gewesen. Die in manchen Quellen auch Gürtzgensburg genannte Anlage dient heute als Hofanlage mit Reitstall und großer Reithalle. Zu dem Anwesen gehört auch ein Polo-Trainingsplatz.

Von der ursprünglichen Wasserburganlage ist nicht mehr viel erhalten. Der heutige Gutshof wurde erst im späten 18. Jahrhundert erbaut, da die alten Gebäude zu diesem Zeitpunkt schon stark verfallen waren. Auch die Wirtschaftsgebäude der dreiflügligen Vorburg entstanden im 19. Jahrhundert neu. Von der alten Anlage stehen noch eine Backsteinmauer und zwei runde Ecktürme. Die Mauer umgab einst die Insel mit dem ehemaligen Herrenhaus. Die Wasserburg war im 14. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt worden. Heute beherbergt die Anlage eine Pferde-Klinik.

In Weilerswist hat es seit dem frühen 14. Jahrhundert eine Kirche gegeben. Diese fiel aber einem verheerenden Feuer zum Opfer, das auch große Teile des gesamten Ortes vernichtete. Der heute noch existierende barocke Neubau wurde 1772 fertig gestellt. Mit ihrer geschweiften Kirchturmhaube ist das Gotteshaus ein Wahrzeichen von Weilerswist. Ende des 19. Jahrhundert wurde das Kircheninnere neugotisch ausgestaltet. Inzwischen wurde dieses aber wieder durch ihr ursprüngliches barockes Interieur ersetzt.

Erftstadt

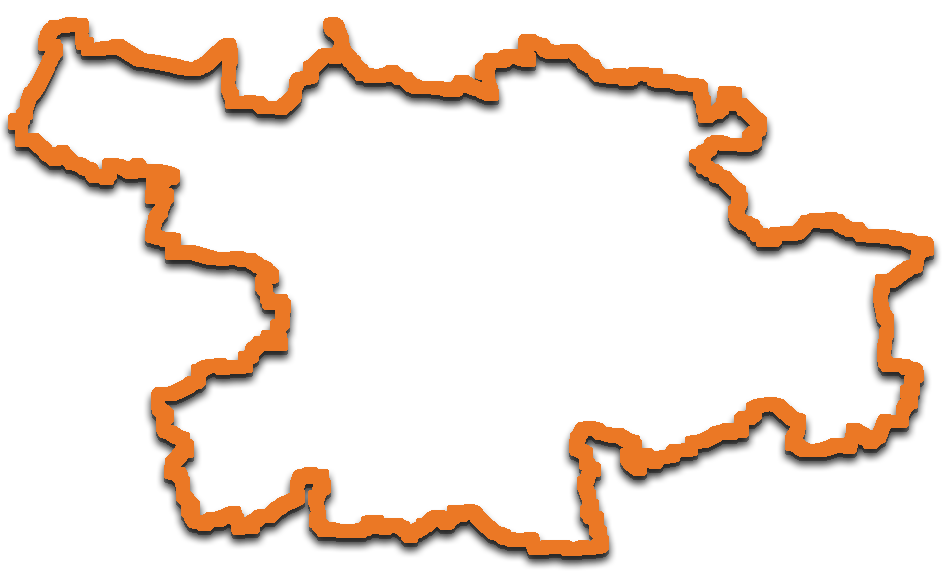

rftstadt ist keine gewachsene Stadt und eigentlich ein politisches Kunstgebilde, dass 1969 durch den Zusammenschluss vieler zuvor eigenständigen Gemeinden entstand. Obwohl mit Lechenich sogar eine Stadt dabei war, wurde keiner dieser Orte zum Hauptort erhoben. Die das neue Stadtgebiet durchfließende Erft gab dem Ort in der Jülich-Zülpicher Börde ihren Namen. Der Verwaltungssitz von Erftstadt befindet sich in Liblar. So bezieht sich die Geschichte auch in erster Linie auf die einzelnen Gemeinden. Lechenich wurde beispielsweise erstmals bereits um 200 n. Chr. auf einem Matronenstein erwähnt und erhielt 1279 die Stadtrechte, Erp war bereits zur römischen Zeit besiedelt und auch Friesheim bestand als Dorf nachweislich bereits im 5. Jahrhundert. Andere Stadtteile werden im 11. bzw. 12. Jahrhundert in alten Dokumenten erwähnt. Geprägt wurde insbesondere das nördliche Stadtgebiet durch den Braunkohleabbau der Grube Donatus, die im Jahre 1959 stillgelegt und danach rekultiviert wurde. Heute liegt Erftstadt direkt am Naturpark Rheinland, der mit seinen vielen wassergefüllten Tagebau-Restlöchern eine wunderschöne Seenlandschaft bietet. Der Liblarer See gehört zu den größten Seen in der Ville. Eine Besonderheit ist die hohe Dichte der Wasserburgen und Wasserschlössern in der Region. Die Landesburg Lechenich war im 14. bzw 15. Jahrhundert Residenz der Erzbischöfe und Kurfürsten von Köln, aber auch das Schloss Gracht, die Burg Konradsheim und die Burg Blessem lohnen einen kleinen Abstecher zu machen.

Sehenswertes:

Das Wasserschloss in Liblar gehört zu den imposantesten Schlossanlagen in der Kölner Bucht. Das Anwesen besteht aus einem zweiflügeligen Herrenhaus und einer dreiflügligen Vorburg. Über vier Jahrhunderte lang war Schloss Gracht bis 1945 Stammsitz der Familie Wolff-Metternich. Heute beherbergt es eine internationale Managerschule.

Bereits im Jahre 1433 hatte es hier nachweislich einen Rittersitz gegeben. Die zweiteilige Wehranlage mit Vor- und Oberburg entstand zwar bereits um 1500, aber die heutigen Gebäude entstammen erst dem 19. Jahrhundert. Von der Hauptburg führt eine Zugbrücke über den Wassergraben zum französischen Garten, der im frühen 18. Jahrhundert durch den Barockbaumeister Gottfried Laurenz Pictorius angelegt wurde. Später wurde das hintere Gelände zu einem englischen Landschaftspark umgestaltet.

In der Erftniederung bei Gymnich steht das gleichnamige prachtvolle Wasserschloss. Es besteht aus einem zweiflügligen barocken Herrenhaus mit Eckturm sowie einer Vorburg mit den Wirtschaftsgebäuden. Das heutige Schlossgebäude stammt von 1655, der Ostflügel wurde 1722 angebaut. Eine erste wehrhafte Burganlage wurde 1354 von Heinrich I. von Gymnich errichtet, bald darauf aber wieder zerstört. Eine neue Anlage entstand im 15. Jahrhundert, eine dritte wurde 1547 fertig gestellt. Nachdem auch dieses Gebäude niedergebrannt wurde, entstand der heutige Schlossbau.

Jahrhunderte lang war Schloss Gymnich der Stammsitz der Herren von Gymnich. Erst im Jahre 1825 fiel das Anwesen als Erbe an die Grafen Wolff Metternich.

In der jüngeren Vergangenheit wurde häufig über Schloss Gymnich berichtet, denn die Bundesregierung nutzte das Wasserschloss von 1971 – 1990 als Gästehaus. Hier nächtigten neben anderen Staatsoberhäuptern auch die englische Königin Elizabeth II., König Juan Carlos I. von Spanien und der damalige amerikanische Präsident Ronald Reagan. Zwischenzeitlich scheiterten mehrfach Versuche, in dem historischen Gebäude ein Hotel zu etablieren. 1998 erwarb die berühmte irische Musikerfamilie Kelly das Anwesen. Nach familieninternen Unstimmigkeiten wurde Schloss Gymnich schließlich im Jahre 2012 zwangsversteigert. Von außen sind kaum Blicke auf die Anlage möglich.

Nur einen Kilometer nördlich der Kurkölnischen Landesburg Lechenich steht die Burg Konradsheim. Diese geographische Nähe prägte die Geschichte des Rittersitzes wesentlich. Mitte des 14. Jahrhunderts mussten Türme, Zinnen und Mauern zurückgebaut werden, da sie dem Kölner Erzbischof als zu groß und prächtig erschien. 1548 wurde die Wasserburg dennoch wieder nach alten Plänen aufgebaut. Bis heute hat sich das Aussehen des Palais mit seinen runden Ecktürmen in dieser Form erhalten. Von der Vorburg steht dagegen nur noch ein Seitenflügel.

Die Burg Konradsheim mit seinen geräumigen Burgsälen und seiner schönen Burgterrasse kann für besondere Anlässe gemietet werden.

Als Nachfolgebau eines Frohnhofs aus dem 9. Jahrhundert entstand im 14. Jahrhundert am südlichen Ortsrand von Friesheim eine Wasserburganlage, die seit dem 18. Jahrhundert als ‚Weiße Burg’ bezeichnet wird. Der weiße Anstrich des Ziegelmauerwerkes gab der Wehranlage ihren Namen. Das 1540 erbaute Herrenhaus mit seinen hohen Ecktürmen wurde bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg bis auf die Grundmauern zerstört und danach wiederhergestellt. Die ebenfalls schwer beschädigte Vorburg wurde nur vereinfacht wieder aufgebaut und entspricht daher nicht mehr dem originalen Zustand. Sie wird heute sowohl landwirtschaftlich als auch als Wohngebäude genutzt.

In der Niederung des Rotbachtals steht bei Friesheim die Wasserburg Redinghoven. Sie wurde erstmals 1399 in einem alten Dokument erwähnt. Es wird vermutet, dass es bereits einen Vorgängerbau auf einer Motte, einem aufgeschütteten Erdhügel gab. Das umfangreiche Grabensystem, das die Burganlage einst umgab, wurde im letzten Jahrhundert weitgehend zugeschüttet. Nur das Herrenhaus, ein rotbrauner Backsteinbau mit auffälligen Stufengiebeln, wird noch immer von Wasser umgeben. Zur Hauptburg kann man nur über den weitflächigen Innenhof der Vorburg gelangen. Ein Torhaus mit großem Rundbogen markiert den Eingang zu der Burganlage.

Der Adelssitz befindet sich auch heute noch im Privatbesitz und kann daher nur von außen besichtigt werden. Ein Hofladen bietet Erzeugnisse aus eigenem Anbau und aus der Region an.

Bei dem Begriff ‚Haus’ denkt man meistens an einen kleineren Adelssitz. Tatsächlich handelt es sich beim Haus Buschfeld um ein richtiges Schloss, hervorgegangen aus einer der ersten und damit ältesten Wasserburganlagen der Kölner Bucht. Die Ursprünge gehen in das 12. Jahrhundert zurück. Damals lag die Burg direkt an der Grenze zwischen dem Kurfürstentum Köln und dem Herzogtum Jülich. Der Rittersitz war einst landtagsfähig. Das bedeutete, dass der jeweilige Eigentümer auch gleichzeitig Mitglied im Landtag war. Nachdem das alte Burggebäude abgetragen worden war, entstand im frühen 18. Jahrhundert das dreigeschossige schlichte Herrenhaus im Stil des Spätbarocks. Es wurde in den 1920er Jahren zeitgemäß umgestaltet, so dass das Bauwerk heute eher einen klassizistischen Eindruck vermittelt. Eine vierflügelige Vorburg, in der sich einst die Wirtschaftsgebäude befanden, ist dem Hauptschloss vorgelagert.

Zum Haus Buschfeld gehörte auch die 1553 erstmals erwähnte Mühle. Die Reste des Mühlengebäudes entstammen dem 18. Jahrhundert und wurden in den 1990er Jahren in ein neu errichtetes Wohnhaus integriert.

Lange bevor das Brühler Schloss zum Sitz der Kölner Kurfürsten wurde, residierten sie auf der Landesburg Lechenich. Mit dem Bau der mächtigen Burganlage hatte man im Jahre 1306 begonnen. Die Vollendung des Hochschlosses zog sich bis in die Mitte des Jahrhunderts hin. Bis in das 15. Jahrhundert lebten die Erzbischöfe und Kurfürsten von Köln auf dem stolzen Anwesen, ehe sie ihren Residenzsitz nach Bonn und schließlich nach Brühl verlagerten. Die Burg diente dann nur noch sporadisch als Aufenthaltsort für die Landesfürsten. Während des 17. Jahrhunderts war die Landesburg mehrfach Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen. Die entstandenen Schäden wurden zunächst aber jeweils wieder repariert. Doch im späten 18. Jahrhundert verfiel die Anlage zusehends zur Ruine. Lediglich die Schlosskapelle und das so genannte ‚geistliche Haus’ blieben erhalten. Trotzdem vermittelt die Schlossruine mit ihren hohen Türmen auch heute noch einen Eindruck ihrer früheren Bedeutung. Die Anlage blieb durchgängig in privatem Besitz. Sehenswert ist der frei zugängliche weitläufige Schlosspark, der im 19. Jahrhundert als englischer Landschaftspark angelegt wurde.

Im historischen Ortskern von Lechenich, nahe dem Marktplatz, steht die katholische Pfarrkirche St. Kilian. Eine erste Kirche hatte es hier nachweislich bereits 1271 gegeben. Nach zwei Stadtbränden im frühen 18. Jahrhundert war ein Neubau notwendig geworden, der 1750 im barocken Stil fertig gestellt wurde. Gut hundert Jahre später fügte man entsprechend dem damaligen Zeitgeist neugotische Elemente hinzu und errichtete ein neues Querschiff sowie den Chor. Auch die barocke Innenausstattung wurde zugunsten einer neugotischen Einrichtung ausgetauscht.

Das Wahrzeichen von Liblar ist die katholische Pfarrkirche St. Alban mit ihrer auffälligen schlanken 45 Meter hohen Turmspitze. Eine erste urkundliche Erwähnung datiert aus dem Jahre 1155, doch es wird angenommen, dass sich hier bereits sehr viel früher eine Kapelle befand. Nachdem die alte Kirche wegen Baufälligkeit abgetragen wurde, entstand 1672 der heutige Kirchenbau. Die barocke Innenausstattung wurde Anfang des letzten Jahrhunderts weitgehend durch ein neugotisches Interieur ersetzt. Dagegen blieb der Heilig-Kreuz-Altar des Künstlers Rudolphi, der seinerzeit von der Familie Metternich gestiftet wurde, erhalten. Im Jahre 1928 wurden die Taufkapelle, die Beichtkapelle und die Sakristei neu angebaut.

Die Siedlung Frauenthal geht auf ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster zurück, zu der auch die heutige Marienkapelle gehört. Schon im frühen 13. Jahrhundert hatte es das Kloster gegeben, dessen Gebäude jedoch Mitte des 15. Jahrhunderts verwaist waren und daher im Besitztum des Klosters Marienforst aufgingen. Im Zuge der Säkularisierung wurde das Kloster im Jahre 1802 geschlossen. Die Kapelle, die im ausgehenden Mittelalter zu einer Wallfahrtsstätte wurde, war zu dieser Zeit bereits in einem relativ schlechten Zustand. Das Ehepaar Helene und Adolf Münch kaufte die Anlage und ließ sie in den folgenden Jahren von Grund auf sanieren. Die Kapelle erhielt eine neue Ausstattung im neugotischen Stil und wurde 1861 wieder neu eingeweiht. Nach der Sanierung wurde die Anlage in ein Armenhospital umgewandelt, aus dem auch das Frauenthaler Krankenhaus hervorging. Im ‚Münchstift’ ist heute das Hospiz ‚Haus Erftaue’ untergebracht. In der Kapelle finden keine Gottesdienste mehr statt. Sie ist heute nur noch Andachtstätte.

Auf dem Krankenhausgelände wurde mit dem Gesundheitsgarten ein öffentlicher Themenpark angelegt. Er besteht aus einzelnen Stationen und soll sowohl den Heilungsprozess der Kranken fördern als auch den gesunden Menschen helfen, sich auf die elementaren Gesetze des Lebens zu konzentrieren.

Das erhöhte kriminelle Aufkommen mit zahlreichen Raubüberfällen und Einbrüchen durch umherziehende Banden und Landstreicher westlich von Köln war unhaltbar. In den ländlichen Gebieten war man sich seines Lebens nicht mehr sicher! Das war im 18. Jahrhundert. Diese furchtbaren Zustände veranlassten den Landesfürsten, Kurfürst Clemens August, zur Gründung einer kurkölnischen Polizei, der so genannten ‚Husarenkompanie’. Seit 1754 hatte diese berittene Landgendarmarie einen festen Sitz in Lechenich. Die Husaren waren freiwillige junge Männer, die uniformiert und bewaffnet waren, sich aber nicht im militärischen Dienst befanden. 1765 wurde das neu errichtete Gebäude im Stadtzentrum von Lechenich bezogen. Der zweistöckige rechtwinklige Backsteinbau bot Platz für 32 Gendarmeristen. Auch während der französischen Besatzung zu Beginn des 19. Jahrhunderts diente das Gebäude der französischen Gendarmerie. Heute befindet sich in der ehemaligen Polizeistation ein Gourmetrestaurant, das sogar einen Michelinstern besitzt und im Gault-Millau geführt wird.

Gespeist vom Wasser des Rotbaches und hinter einer Mauer und hohen Bäumen versteckt befindet sich die Wasserburg Niederberg. Das barocke zweigeschossige Herrenhaus wurde im Jahre 1710 fertig gestellt. Um 1900 wurden zwei Seitenflügel erbaut, so dass die Anlage von oben betrachtet eine Hufeisenform beschreibt. Die heutige Burg wurde an der Stelle eines alten Fronhofes errichtet, der bereits im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde.

Der Garten des privaten Anwesens kann nach telefonischer Anfrage besichtigt werden.

Der kleine Ort Blessem entwickelte sich um einen befestigten Hof, der späteren Wasserburg Blessem. Von ihr ist heute nur noch die Vorburg mit dem Torhaus und den ehemaligen Stallungen erhalten. In dem lang gestreckten, dreistöckigen Gebäude der Vorburg sind heute private Wohnungen untergebracht. Daher ist die Burg nicht zu besichtigen. Die Wassergräben, die den Adelssitz einst umgaben, sind inzwischen trocken gelegt. Die Besitzer des ‚Hofes Blessem’ hatten häufig gewechselt. Aufzeichnungen darüber finden sich ab dem Jahre 1363. Ende des 17. Jahrhundert kam die Wasserburg in den Besitz des Kölner Dominikanerklosters ‚Zum heiligen Kreuz’. Im Zuge der Säkularisierung wurde der Burghof beschlagnahmt und an die Vorfahren des heutigen Besitzers verkauft.

Nach dem Ende einiger Tagebau-Gruben im Braunkohlerevier westlich von Köln wurden mehrere Fördergruben rekultiviert. Als Teil des Naturparks Rheinland entstanden die Villeseen, eine Seenplatte mit etwa 40 Seen und Weihern. In einem Restloch des Tagesbaus Liblar entstand ein ungefähr ein Kilometer langer See, der heute Ziel zahlreicher Naherholungssuchender ist. Der Liblarer See gilt als einer der saubersten Badeseen der Kölner Bucht. Er ist aber auch beliebt bei Anglern, Kanuten, Seglern und Spatziergängern, denn rund um das Gewässer gibt es ein ausgedehntes Wanderwegenetz.

In Dirmerzheim, einem nördlichen Stadtteil von Erftstadt, steht die Remigiuskirche. Die romanische Pfarrkirche, die Mitte des 14. Jahrhunderts erstmals erwähnt wurde, besaß aber bereits einen Vorgängerbau aus dem 11. Jahrhundert. Für den Bau der heutigen Kirche wurden die Steine dieser ersten Kirche, aber auch Bruch- und Feldsteine sowie altes römisches Steinmaterial genutzt. In ihrer Geschichte wurde das Gotteshaus mehrfach stark verändert. So wurde sie 1778 erheblich erweitert und erhielt auch einen neuen Kirchturm. 1960 wurde St. Remigius erneut vergrößert, um die wachsende Kirchengemeinde aufnehmen zu können. Im Inneren der Kirche findet man im Bereich des Chores und im Gewölbe spätgotischen Fresken, die aus dem Jahre 1523 stammen.

1758 wurde Dirmerzheim zur eigenen Pfarrei. Zum wertvollen Inventar gehört die Skulptur eines musizierenden Engels (1280), eine Kasel mit Stickereien aus dem 15. Jahrhundert und ein Sakramentshäuschen, ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert.

Mitten auf dem lang gestreckten Markt von Lechenich steht das alte Rathaus. Das zweigeschossige Backsteingebäude mit den markanten Stufengiebeln entstand 1862 in neugotischen Stil und trägt über der nördlichen Eingangstür das ehemalige Lechenicher Stadtwappen. Das zweite den Markt beherrschende Gebäude ist das Haus Kretz. Auch dieses zweistöckige Bauwerk wurde 1862 im neugotischen Stil errichtet. Der Gutshof besitzt auf der linken Seite eine große Tordurchfahrt in den Innenhof und dient auch heute noch als privates Wohnhaus.

Als Zeichen ihres Status als Stadt wurde um Lechenich im 13. Jahrhundert eine mächtige Stadtmauer mit vorgelagertem Graben errichtet. Diese wurde aber bereits im Jahr 1301 wieder zerstört, danach mit Ziegelsteinen aber wiederaufgebaut. Im Südwesten von Lechenich sind noch Teile dieser Stadtbefestigung erhalten – allerdings nicht mehr in der ursprünglichen Höhe.

Auch zwei Stadttore aus dem 13./14. Jahrhundert haben die Zeit bis heute überlebt. Das Bonner Tor wurde aus Bruchstein errichtet und später mit Ziegelstein ausgebaut. Das Herriger Tor diente zwischenzeitlich als Gefängnis und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts restauriert und dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend im neugotischen Stil umgestaltet.

Radrouten die durch Erftstadt führen:

Kerpen

itten in der Kölner Bucht und im linksrheinischen Braunkohlerevier liegt die Kolpingstadt Kerpen. Sie ist die größte Stadt im Rhein-Erftkreis und umfasst insgesamt 12 Stadtteile. Dabei birgt Kerpen die Kuriosität, dass im Stadtteil Sinstadt mehr Einwohner leben als in der Kernstadt selber. Andere Ortsteile, wie Mödrath oder Bottenbroich, verschwanden vollständig von der Landkarte, um den gigantischen Baggern im Braunkohleabbau zu weichen. Die Einwohner wurden einfach umgesiedelt und damit ihrer Heimat und ihrem angestammten Lebensraum beraubt. Als nächstes wird der Ortsteil Manheim dem Tagebau weichen müssen. Das von der Erft durchflossene Kerpen besitzt eine hohe Anzahl alter und noch gut erhaltener Wasserburgen und Herrenhäuser. Von der größten und wohl wehrhaftesten Burganlage blieb jedoch nur noch ein großer, aufgeschütterter Erdwall erhalten. Der berühmte katholische Sozialreformer Adolph Kolping, Begründer des Kolpingwerkes, wurde hier geboren. Seit 2012 trägt Kerpen daher auch den offiziellen Zusatz ‚Kolpingstadt’. Weitere berühmte Söhne der Stadt sind die Formel-1-Rennfahrer Wolfgang Berghe von Trips, Michael und Ralf Schumacher. Nach Michael Schumacher, dem mit sieben Weltmeisterschaftstiteln erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten, wurde das große Kart- und Event-Center mit seinen langen Indoor- und Outdoorstrecken benannt. Weltweit wurde über Kerpen berichtet, als Papst Benedikt XVI. im Jahre 2005 auf dem Marienfeld, einer renaturierten Braunkohleabbaufläche, vor Tausenden von Gläubigen den Gottesdienst zum Abschluss des Weltjugendtages hielt.

Sehenswertes:

Die erstmalige Erwähnung einer befestigten Hofanlage findet sich bereits im Jahre 1262. Das heutige Schlossgebäude entstammt dem ausgehenden 15. Jahrhundert, die Vorburg wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erneuert. Die Eigentümer des Anwesens wechselten mehrfach. Seit 1819 ist Schloss Loersfeld im Besitz der Reichsfreiherren von Fürstenberg. Der hübsche englische Landschaftspark wurde Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt. In dieser Zeit fanden auch die letzten größeren Umbauarbeiten am Schloss statt.

Im Herrenhaus betreibt der heutige Pächter ein vornehmes und ausgezeichnetes Gourmet-Restaurant. Aufgeführt im Guide Michelin und im Gault Millau, gehört es zu den 100 besten Restaurants Deutschland.

Bereits im 9. Jahrhundert hatte es in Kerpen eine Abtei gegeben. Die erste urkundliche Erwähnung eines Kollegiatsstiftes findet sich im Jahre 1178. Auf dieses Kloster geht auch die heutige Martinskirche zurück. Bis zur Auflösung des Konvents im frühen 19. Jahrhundert war die Stiftskirche zugleich auch immer Pfarrkirche gewesen. Ältestes erhaltenes Bauteil des Gotteshauses ist das romanische Querhaus aus der Mitte des 11. Jahrhunderts. Aber auch dieses Querhaus war nur ein Anbau an eine noch ältere Kirche. Im 12. bzw. 15. Jahrhundert entstanden die Langhäuser neu. Leider wurde die Kirche im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe so schwer beschädigt, dass wesentliche Teile der Kirche in Anlehnung an die alte Architektur erst nach dem Krieg wieder neu entstanden. Mit 78 Metern ist der achtseitige Kirchturm von St. Martinus nach dem Kölner Dom der zweithöchste im gesamten Erzbistum Köln.