Deutsche Sielroute

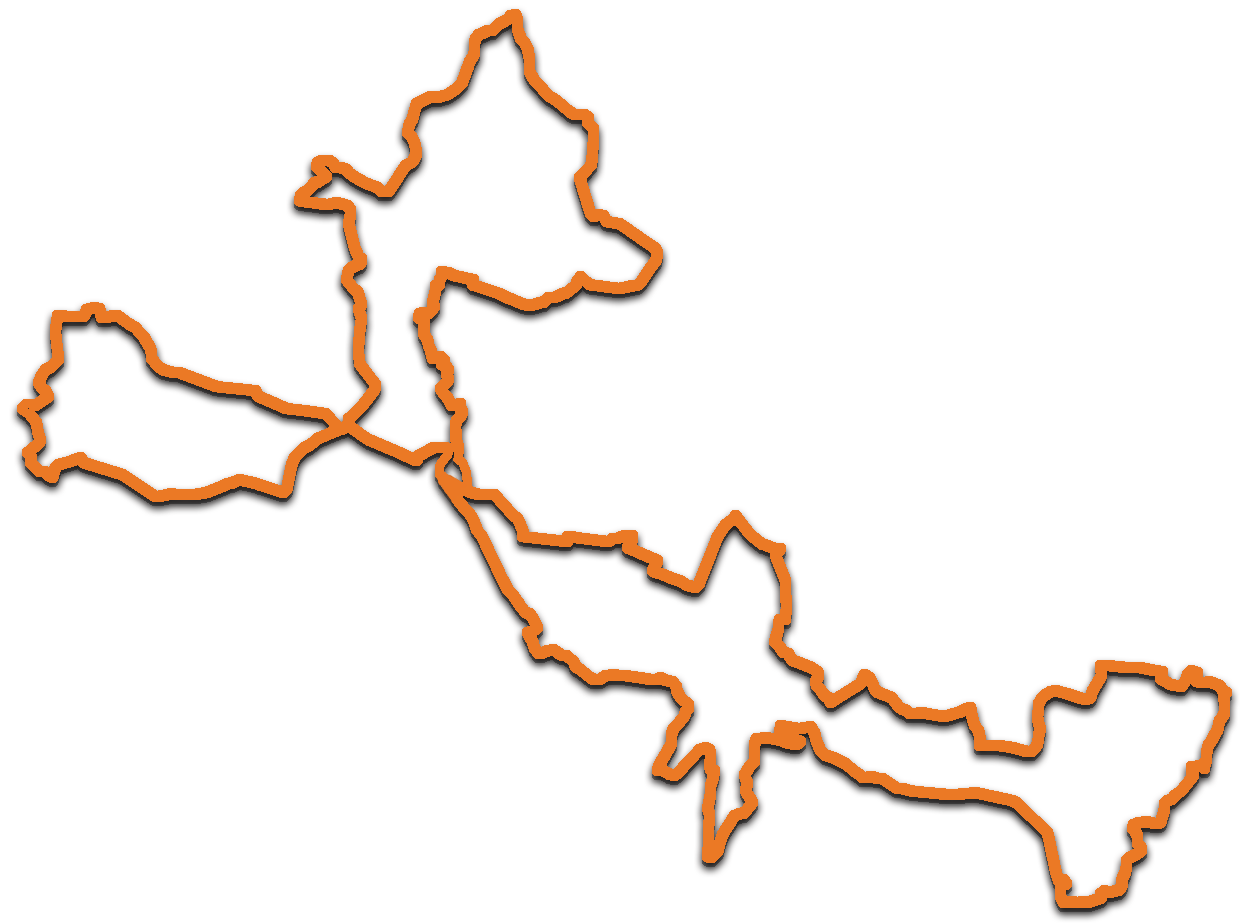

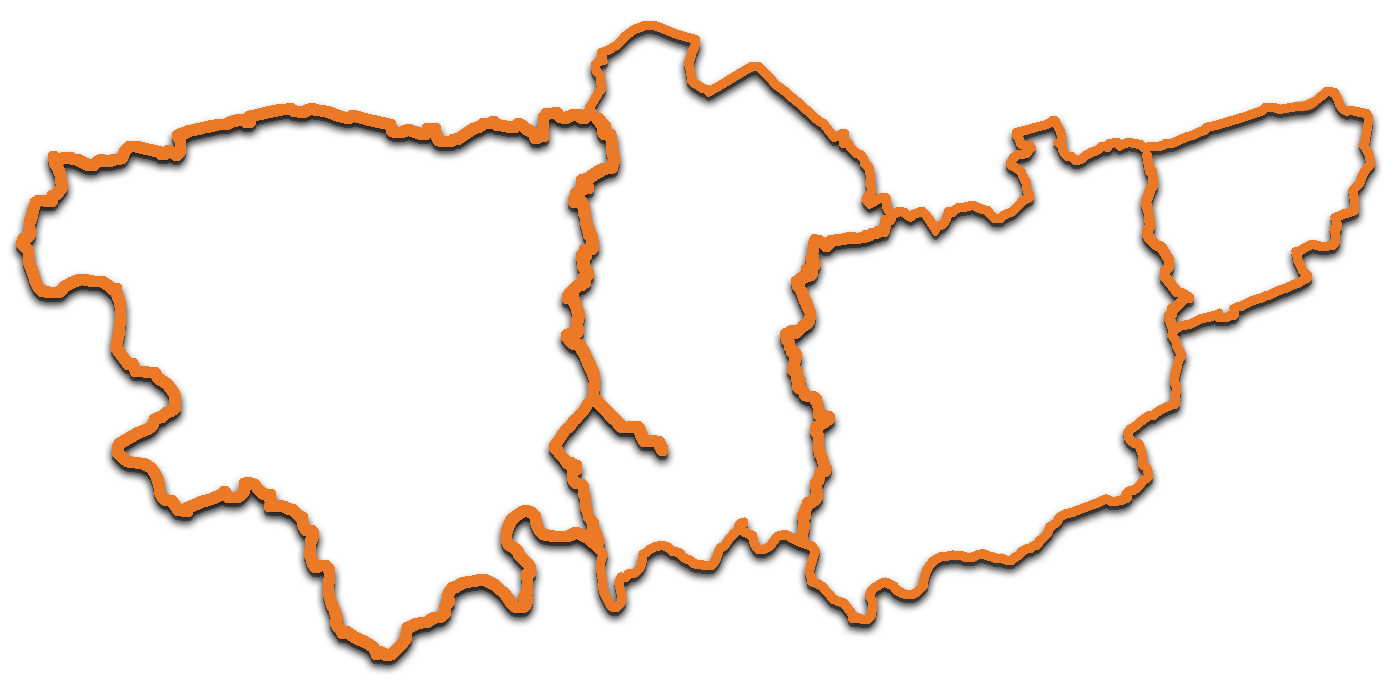

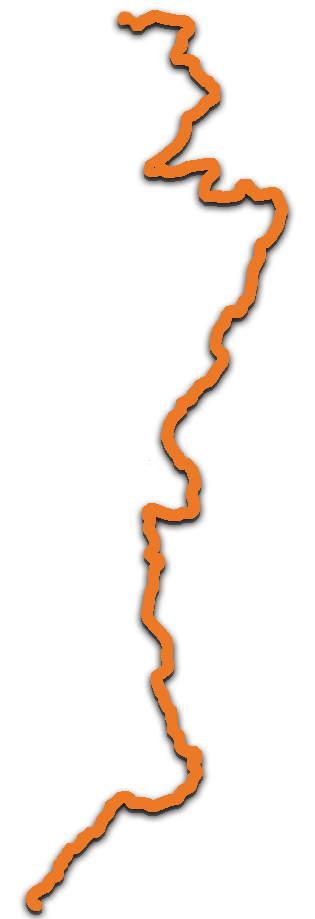

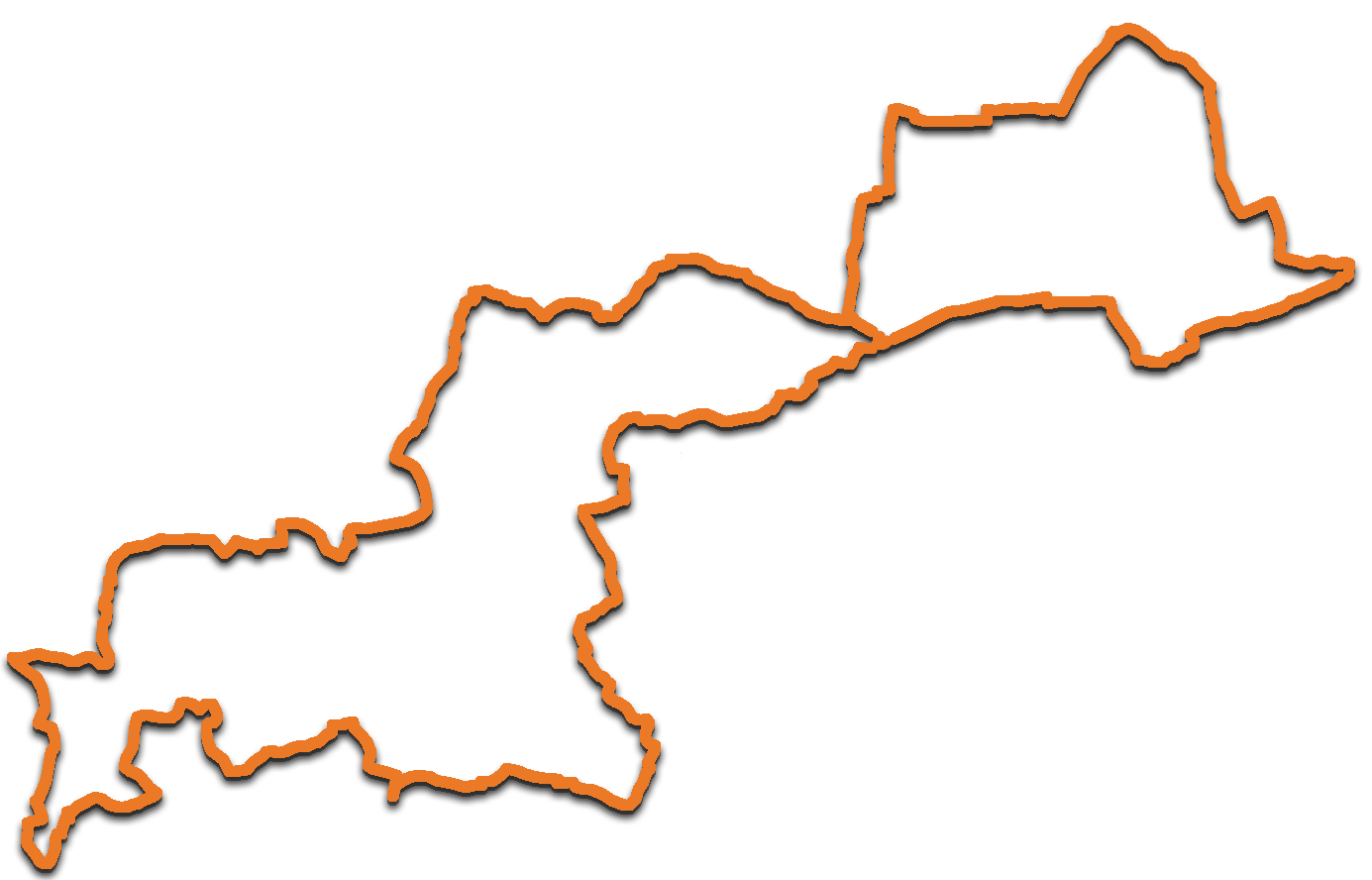

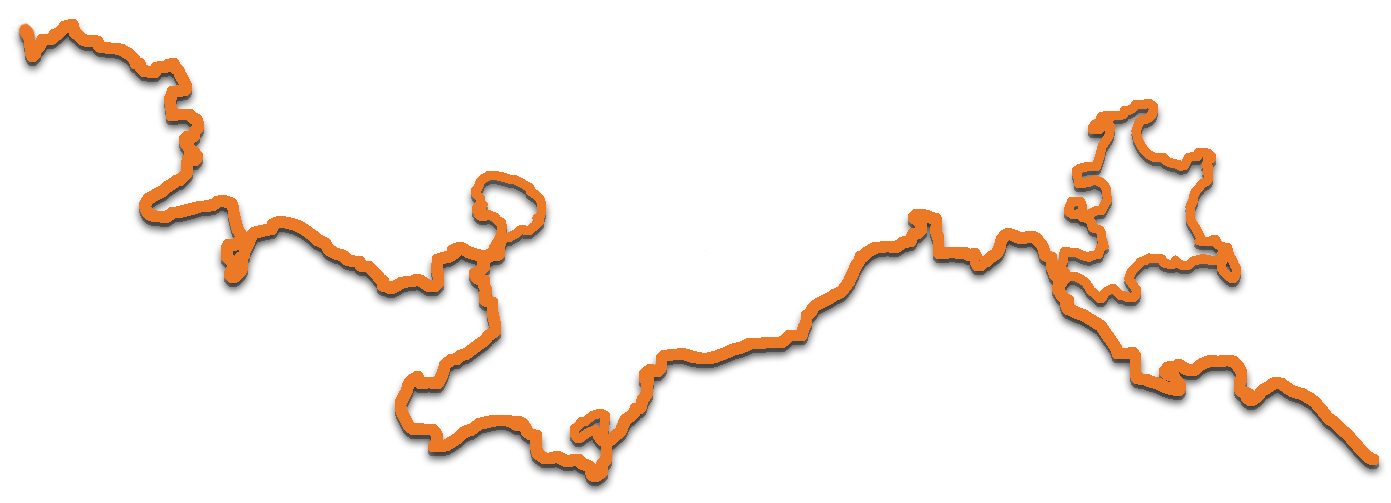

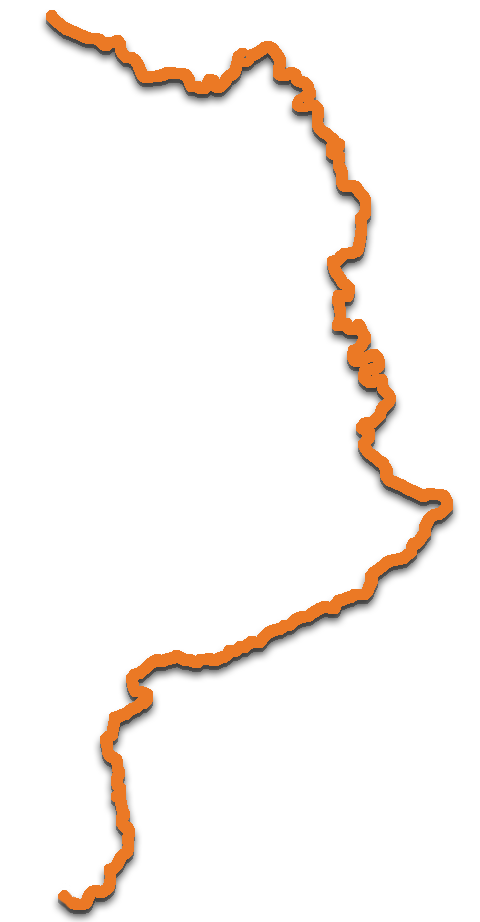

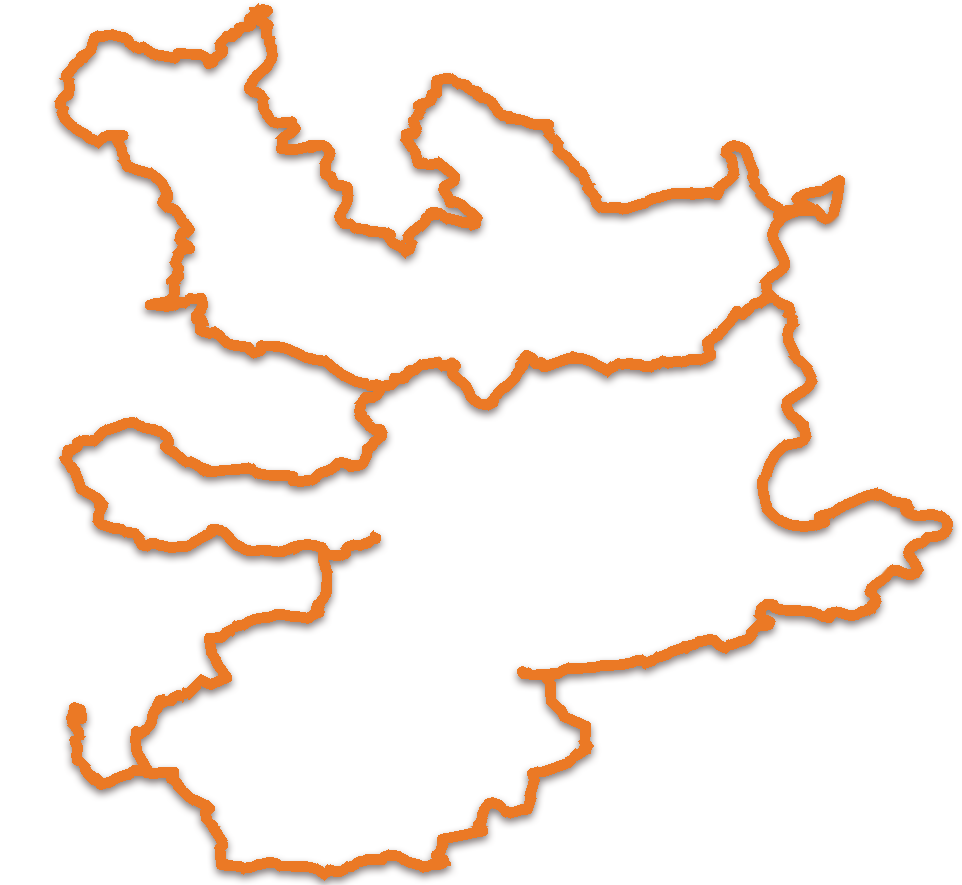

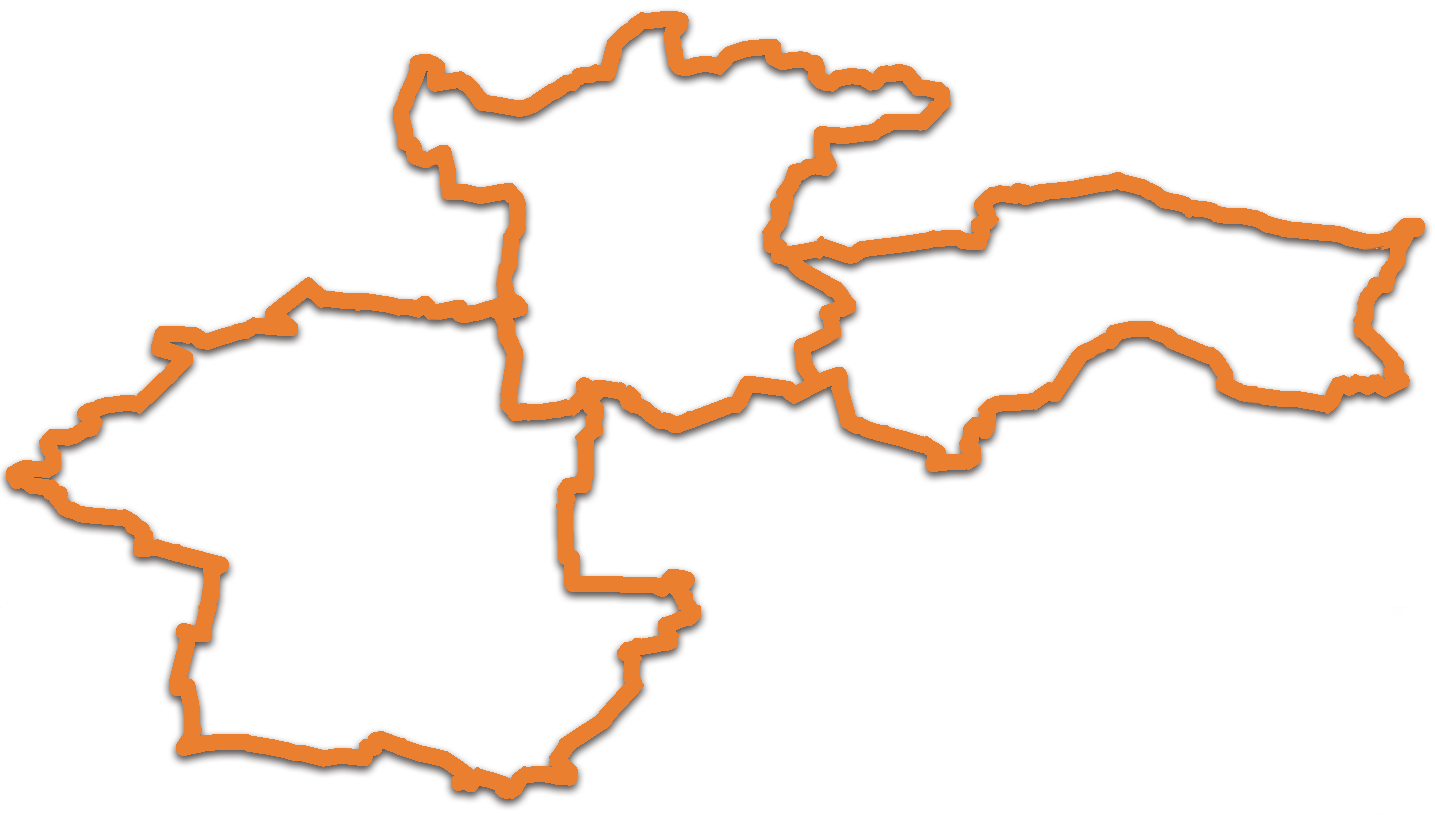

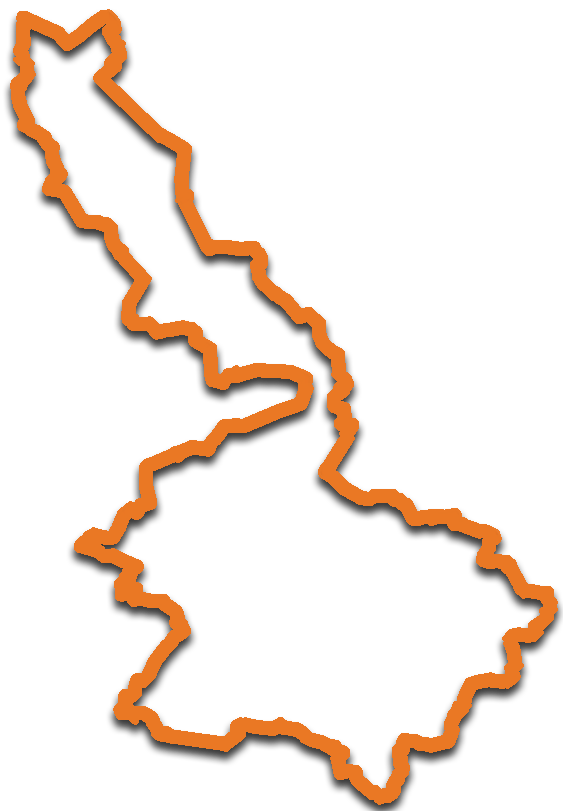

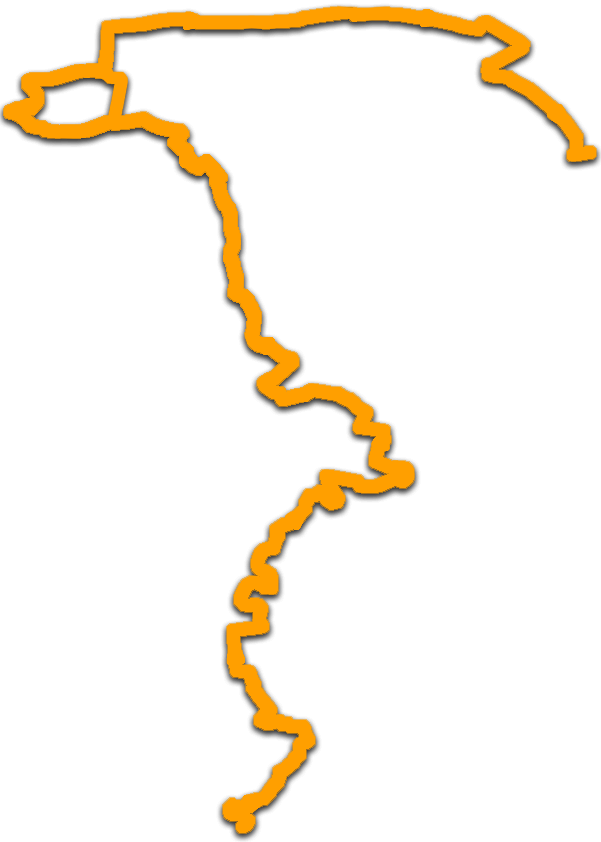

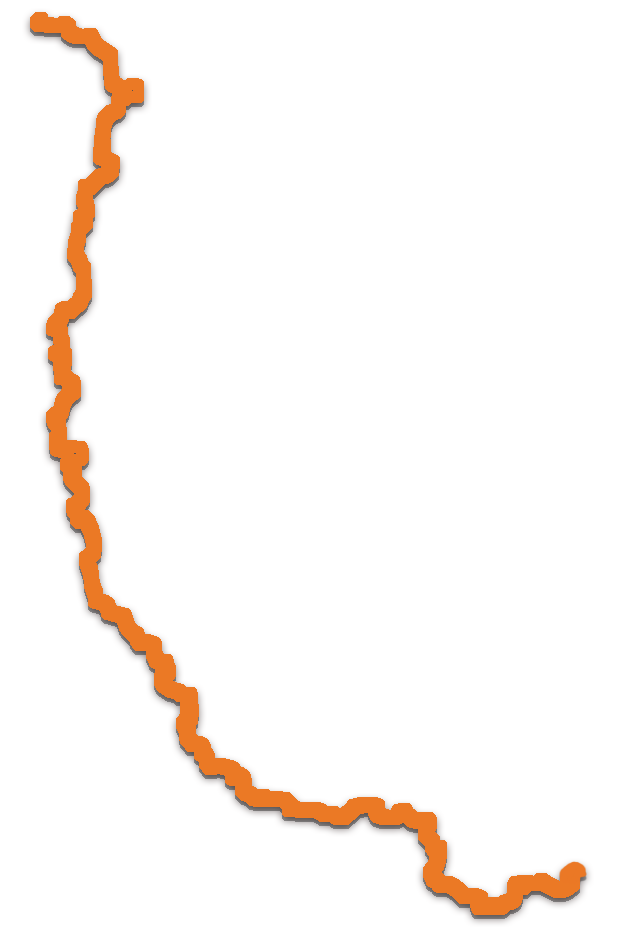

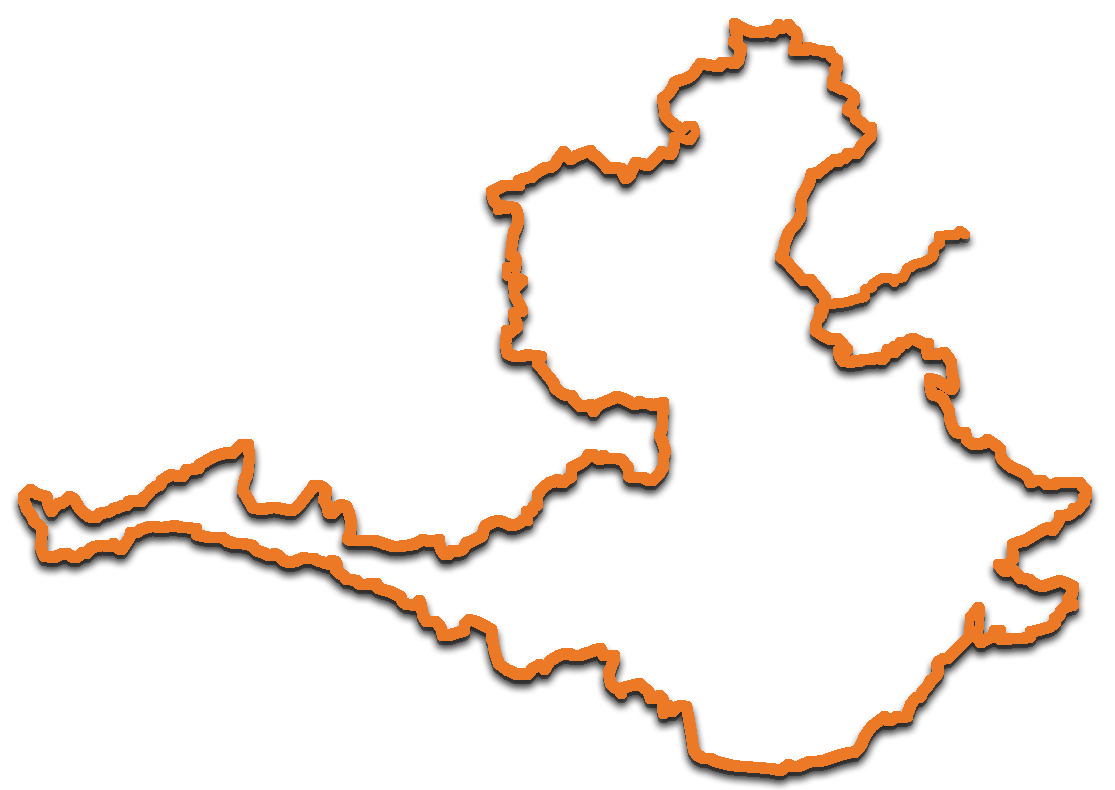

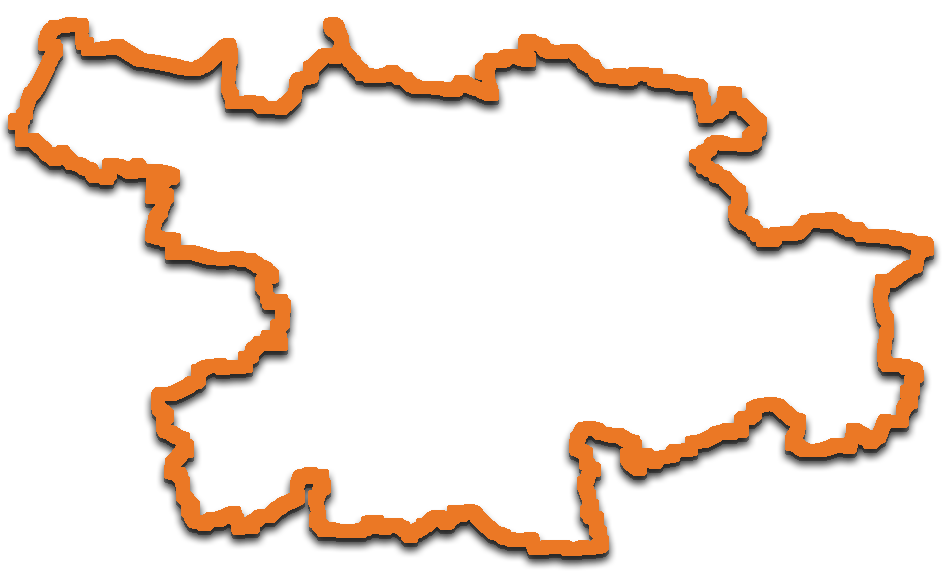

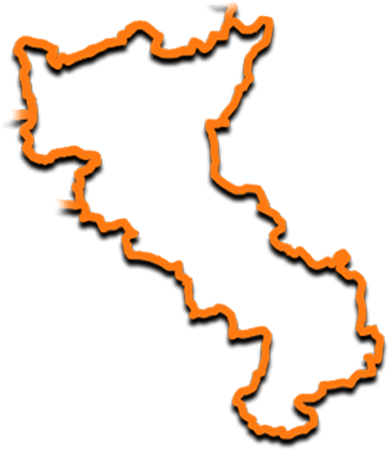

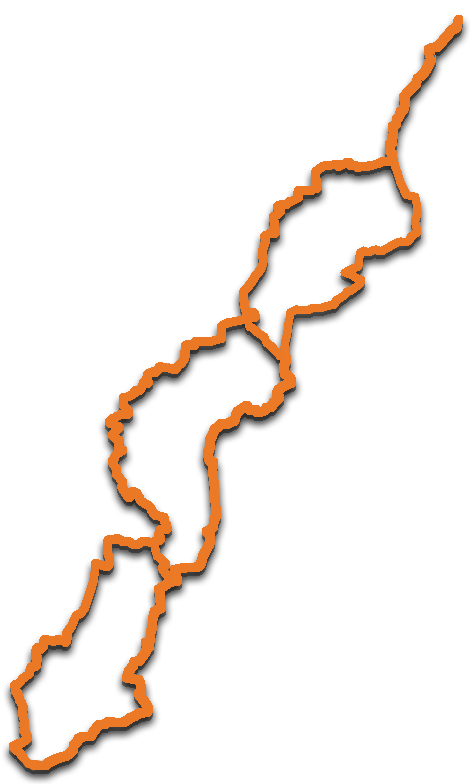

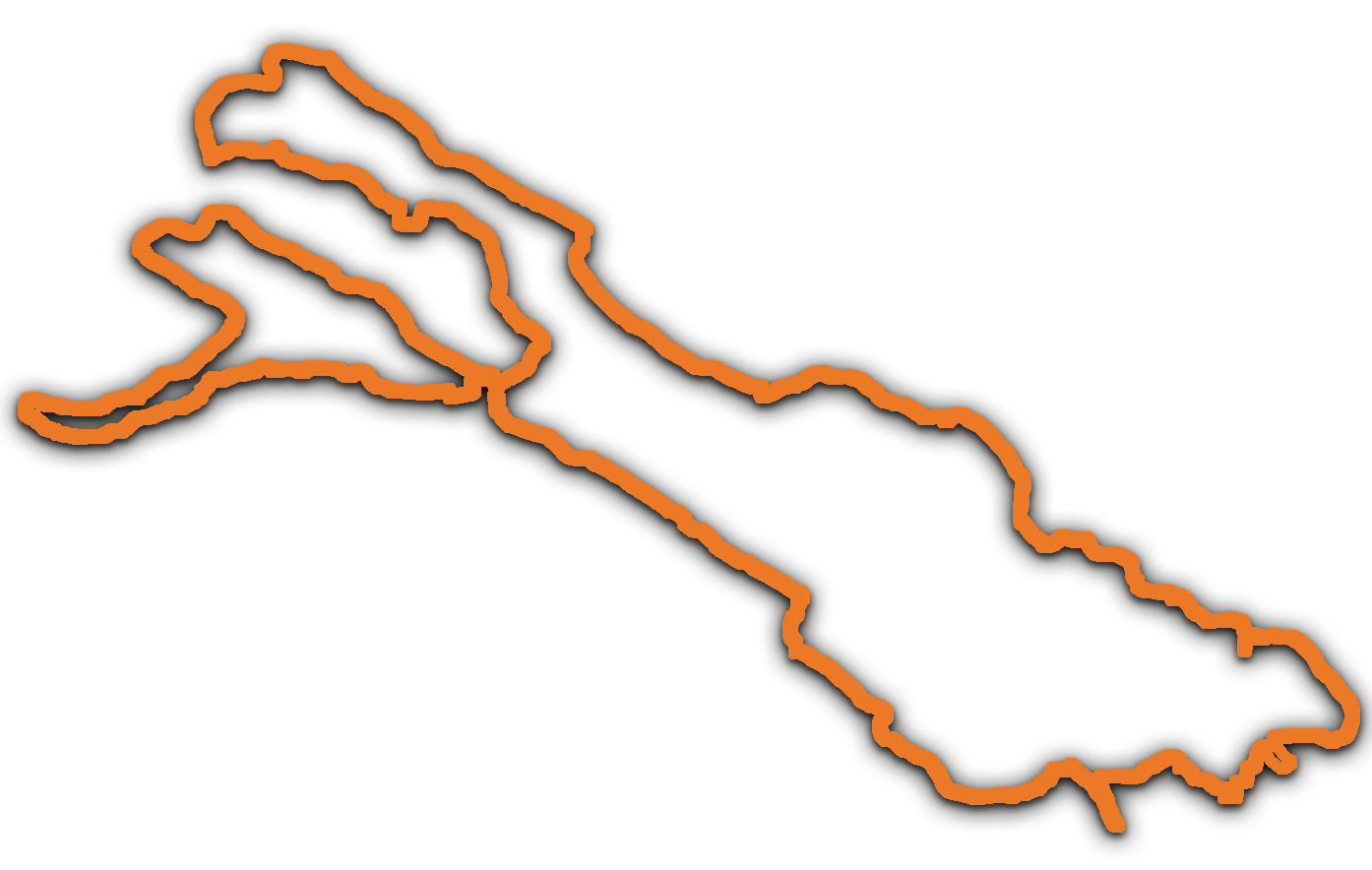

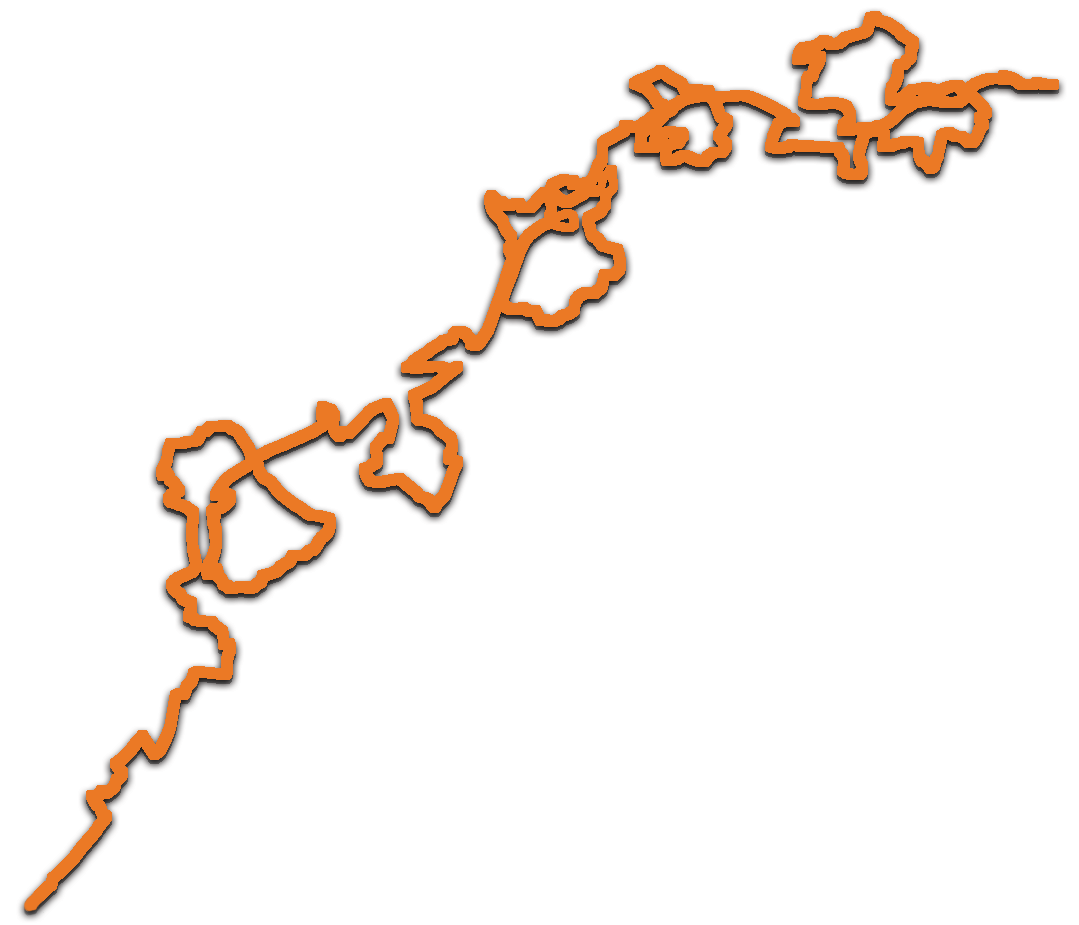

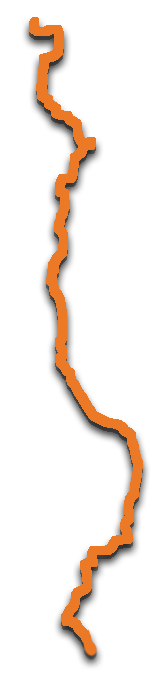

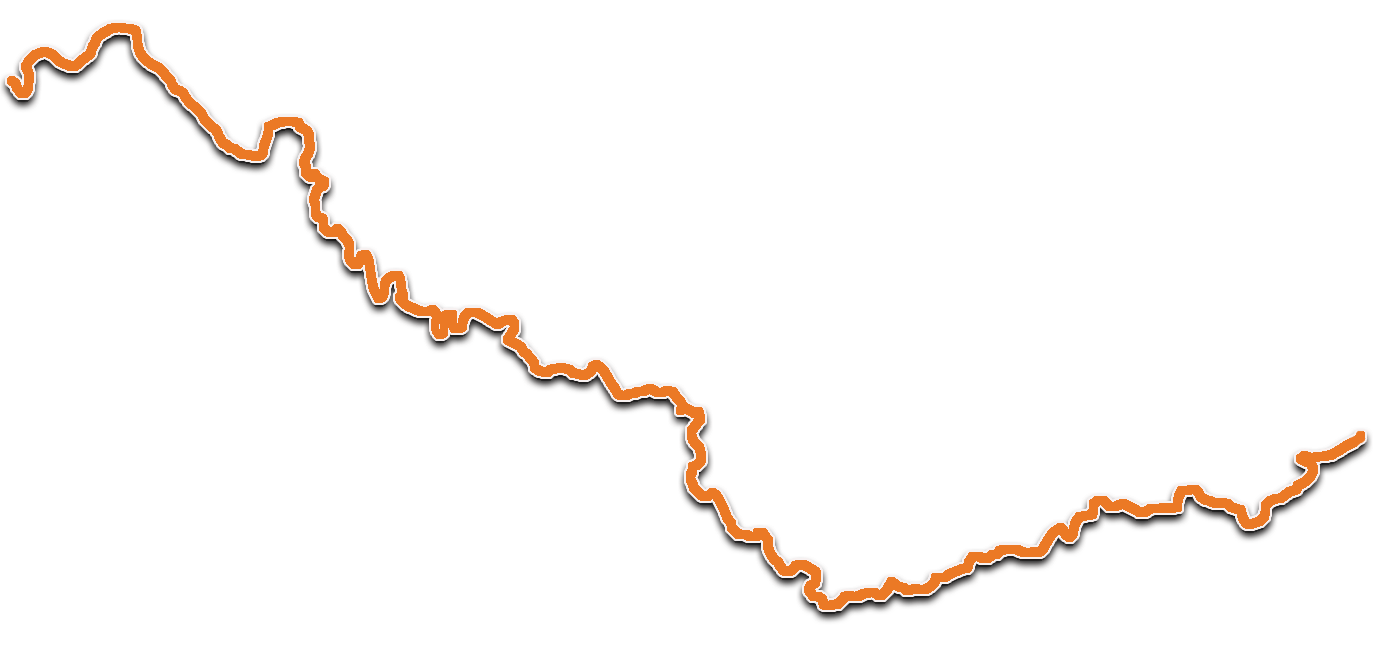

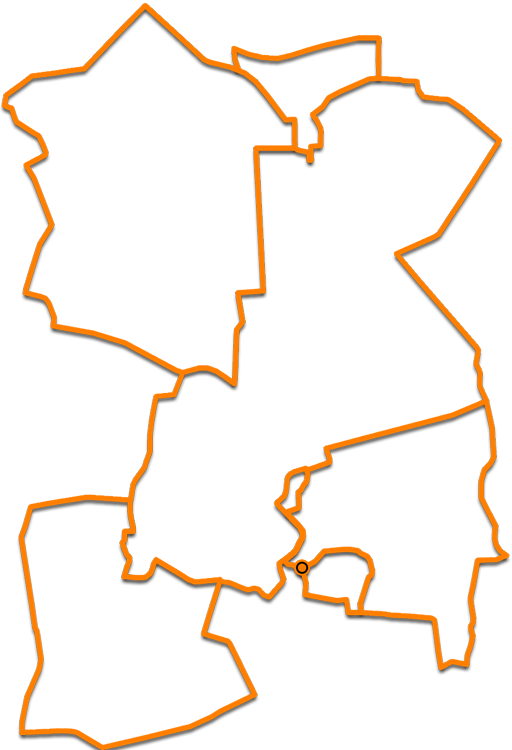

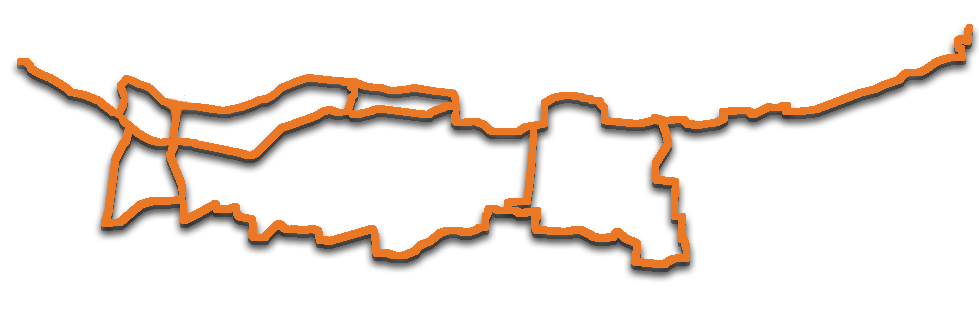

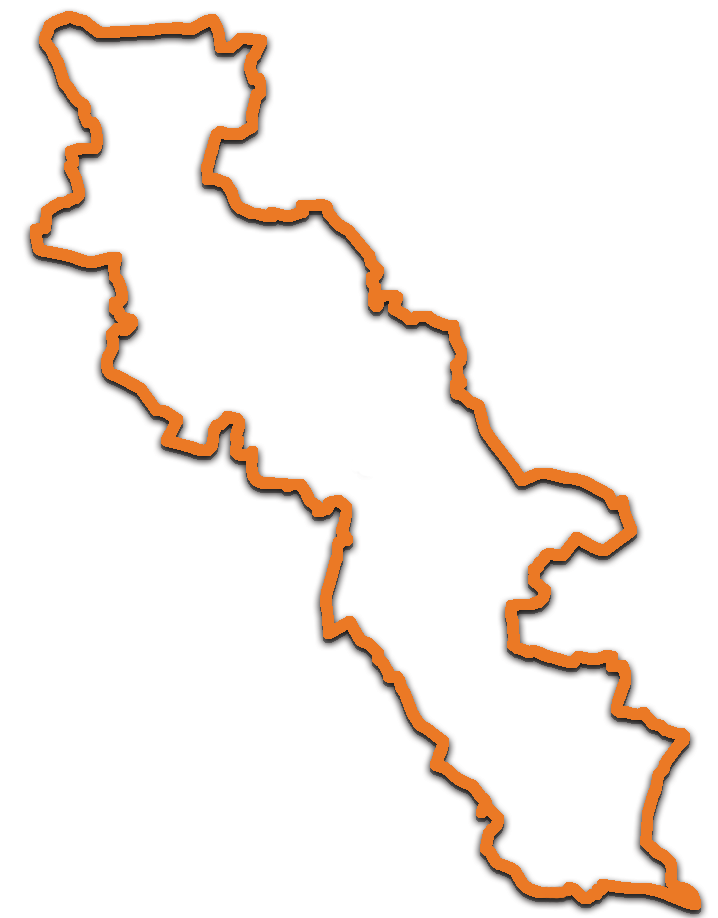

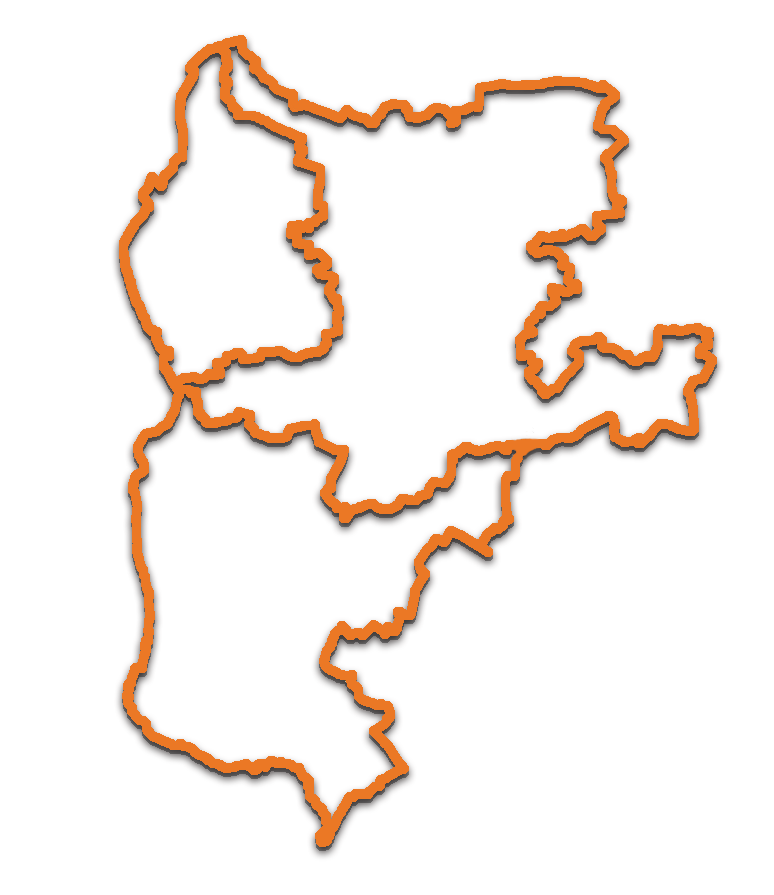

ie Wesermarsch ist ein Paradies für Radfahrer. Die Gegend ist sehr flach und vom Wasser der Nordsee, der Weser, der Jade und des Jadebusens geprägt. Saftig grüne Wiesen sind typisch für die unendlich erscheinenden weiten Marschlandschaften im Binnenland. Das Radnetz der Wesermarsch erstreckt sich auf eine Gesamtlänge von über 840 km und gilt als hervorragend ausgebaut. Aus diesem Grunde wurde ihr im Jahr 2018 durch den ADFC das Gütesiegel für RadReiseRegionen verliehen. Auf vielen kleineren Touren lässt sich die Wesermarsch erkunden – doch die Königsstrecke ist die 185 km lange Deutsche Sielroute. Als Rundkurs klappert sie alle Gemeinden des Landkreises ab und widmet sich darüber hinaus einer markanten technischen Besonderheit dieser Region: den Sielen – verschließbare Wasserdurchlässe am Deich, teilweise auch Deichschleusen genannt.

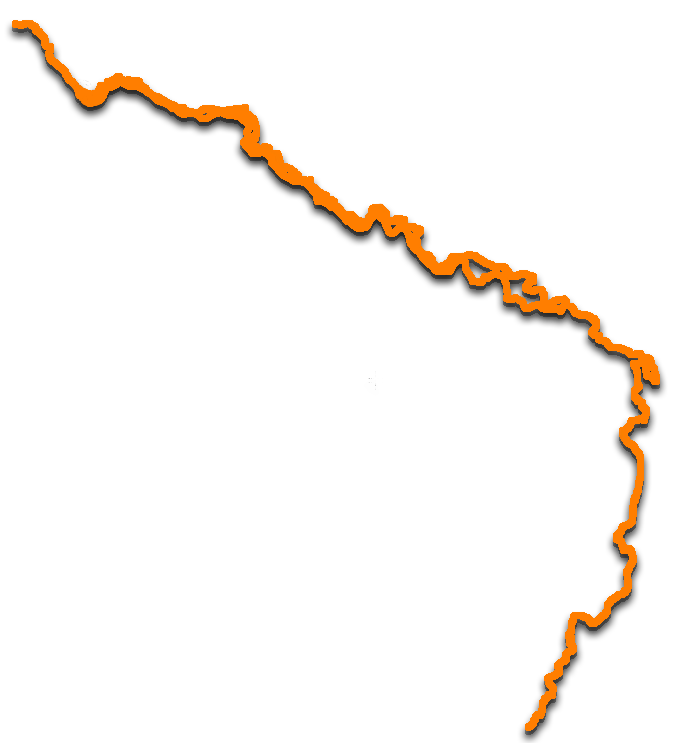

Wie schon erwähnt: das Gelände ist flach, das Gefälle gering. Dementsprechend fließt Regenwasser nur sehr langsam durch die Gräben ab. Siele dienen dazu, den Wasserstand zu regulieren. Sie sammeln das Wasser der Entwässerungsgräben und bringen es zum sogenannten Vorfluter. Bei Ebbe werden die Siele geöffnet und das Wasser kann abfließen. Mit der Zeit bildeten sich verschiedene Bauweisen heraus: das Kumpsiel, das Ständersiel sowie bei größeren Sielanlagen die steinernen Gewölbesiele, durch die auch kleinere Schiffe fahren können. Viele Ortsnamen tragen den Begriff ‚Siel‘ im Namen. Die Deutsche Sielroute führt nun an vielen dieser Sielanlagen zwischen Weser und Jadebusen vorbei. Der offizielle Start der Rundtour ist in Lemwerder, auf der gegenüber liegenden Weserseite von Vegesack, Bremens einstigen vorgelagerten Hafen. Hier sind auch heute noch mehrere große Schiffswerften beheimatet. Nach Norden folgt der Radfernweg der gleichen Routenführung wie der Weser-Radweg. Immer am Deich entlang, an hunderten von stoisch Grass fressenden Schafen und der naturgeschützten Weserinsel Rönnebecker Sand vorbei, geht es zunächst in Richtung Norden. Kurz vor Elsfleth trifft die Route an der Huntebrücke den gegenläufigen Kurs.

Für zwei Kilometer nutzen die nord- und die südwärts verlaufende Strecke die selbe Trasse, bevor man der Hunte nach Elsfleth folgt. Elsfleth ist einer der ältesten Orte an der Unterweser und im 19. Jahrhundert der wichtigste Hafen im Land Oldenburg und einer der wichtigsten Reedereiplätze in Deutschland. Noch heute befindet sich hier eine Seefahrtsschule. Gegenüber liegt die ehemalige Insel Elsflethersand, die aber heute durch einen Damm mit dem Festland verbunden ist. Weiter nördlich, und genau gegenüber der Weserinsel Harriersand, liegt Brake, die Kreisstadt der Wesermarsch. Hier stehen die größten zusammenhängenden Siloanlagen Europas und damit ist Brake auch Deutschlands größter Importhafen für Futtermittel. Hinter Nordenham erreichen wir die Halbinsel Butjadingen. Hier scheint man das Ende der Welt erreicht zu haben, hier geht alles beschaulich und gemütlich zu. Burhave ist mit gerade einmal 2000 Einwohnern der größte Ort Butjadingens und Sitz der Gemeindeverwaltung, Fedderwardersiel ist mit seinem Kutterhafen und dem Museum Nationalparkhaus der größte touristischen Anziehungspunkt der Halbinsel in der Außenweser. Die Deutsche Sielroute folgt nun dem Jadebusen bis zum Schöpfwerk der Jade und dann geht es über ungezählte Kanäle nach Jaderberg, bekannt vor allem durch den Jadepark – einen beliebten Tier- und Freizeitpark. Quer durch das weite Moor- und Marschland geht es nun zurück in Richtung Weser. Kurz vor Berne wird die Hunte erneut überquert. Bald danach ist der Ausgangspunkt der Route in Lemwerder wieder erreicht.

Für die Betreuung der Deutschen Sielroute zeigt sich die Touristikgemeinschaft Wesermarsch verantwortlich. Das routenbegleitende Logo zeigt den Schriftzug ‚Deutsche Sielroute Wesermarsch‘, unterlegt von zwei breiten, gekrümmten und diagonal verlaufenden Linien in hellblauer und hellgrüner Farbe.

Charakteristik:

Der höchste Punkt der Deutsche Sielroute liegt bei 9 m über N.N., bei der Gesamtzahl der Höhenmeter kommt man auf gerade einmal rund 130 m bei einer Strecke von knapp 200 Kilometern! Die größten Steigungen gibt es an Brücken und Deichen – ansonsten ist es hier platt! Ausnahmslos! Darüber hinaus ist es hier in der Wesermarsch auffällig verkehrsarm – fast überall. Die Routenführung nutzt vorwiegend asphaltierte Rad- und ruhige Wirtschaftswege, teilweise auch Pfade auf Deichen. Einziger Gegner auf der Strecke ist der Wind – der kann unangenehm und stark sein. Ansonsten ist der Radfernweg ausgesprochen leicht und auch für Familien mit Kindern uneingeschränkt empfehlenswert.

Ortschaften entlang der Route

Lemwerder / Berne / Elsfleth / Brake (Unterweser) / Stadland / Nordenham / Butjadingen / Jade / Ovelgönne

Lemwerder

emwerder, das ehemalige Altenesch, liegt in der südlichen Wesermarsch am linken Ufer der hier schon recht breiten Weser. Genau gegenüber liegt Vegesack, der alte Hafen der Hansestadt Bremen. Einst befand sich auf dem heutigen Gemeindegebiet Lemwerders das Land der Stedinger, der ersten Bauernrepublik. Die Stedinger wurden jedoch im Jahre 1234 während des Stedingerkrieges durch das Heer des Erzbistums Bremen vernichtend geschlagen. Das Veithdenkmal, auch Stedingsehre genannt, erinnert an die Schlacht von Altenesch. Auf dem Massengrab der gefallenen Stedinger wurde die gotische St. Galluskirche errichtet. Auch die Heilig-Kreuz-Kirche in Bardewisch und die ehemals für die ortsansässigen Walfänger erbaute Kapelle am Deich stammen noch aus dieser Epoche. Zwischen 1933 und 1948 hieß die Gemeinde zwischenzeitlich sogar noch ‚Stedingen‘. Danach wurde sie in Altenesch und Berne geteilt. Erst 1972 wurde der Gemeindename ‚Altenesch‘ in ‚Lemwerder‘ geändert.

Hier, wo die Ochtum in die Weser mündet, sind mit Abeking & Rasmussen sowie Lürssen sind noch zwei bedeutende Werften angesiedelt. Sie bilden das Rückgrat der hiesigen Wirtschaft.

Sehenswertes:

Das älteste Gebäude Lemwerders ist die Kapelle am Deich. Sie wurde vermutlich um 1260 auf einer Wurt als einschiffiger Backsteinbau im frühgotischen Stil errichtet. Sie diente zunächst den hier ansässigen Walfängern als Gotteshaus. Der Kirchturm wurde erst 1652 angefügt. Beachtenswert sind die Kanzel mit den geschnitzten Reliefs von 1586 sowie der Altarleuchter von 1761.

Ursprünglich wurde die gotische Heilig-Kreuz-Kirche im Jahre 1245 durch den Zisterzienserorden errichtet. Im Zuge der Reformation wurde diese allerdings evangelisch-lutherisch. Die westfälische Hallenkirche besitzt ein Hauptschiff sowie zwei Seitenschiffe. Sehenswert sind fünf mittelalterliche Gewölbefresken, der Altaraufsatz (1764), der eicherne Tauftisch (16. Jhd.) sowie die Malereien an der Empore (1725).

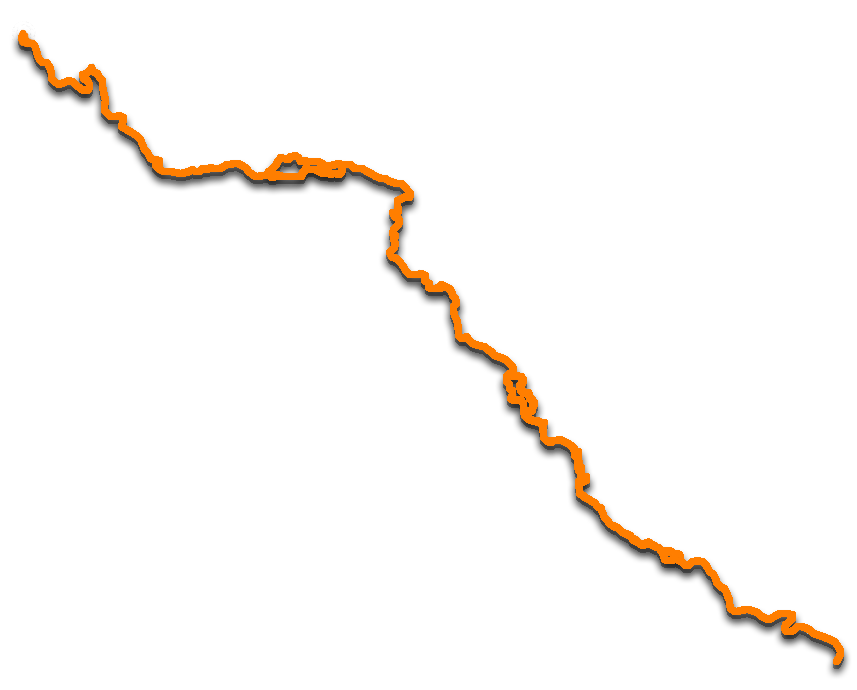

Das kleine Flüsschen Ochtum entsteht südlich von Bremen bei Weyhe durch den Zusammenfluss zweier Bäche im Kirchweyher See. Danach bahnt sich die Ochtum ihren Weg durch Bremen und mündet nach 26 Kilometern bei Lemwerder-Altenesch in die Weser.

An der Mündung sorgt das große Ochtumsperrwerk für den Hochwasserschutz der dahinter liegenden Niederung. Das Sperrwerk ist aber auch ein wesentlicher Bestandteil des Hochwasserschutzes der gesamten Unterweser und der Stadt Bremen. Es wurde zwischen 1971 und 76 erbaut und besitzt auch eine Schleuse für Sportboote.

Auf der linken Weserseite steht bei Lemwerder der 22 Meter hohe Schwarze Leuchtturm. Er wurde 1898 genau gegenüber beim Bremer Vulkan gebaut und besteht aus einem dreieckigen Eisengitter mit schwarzem Aufbau und einer für die Öffentlichkeit nicht begehbaren Aussichtsplattform. Der Leuchtturm war noch bis 1983 in der Richtfeuerlinie der Unterweser in Betrieb.

Als 1234 bei Altenesch der Stedingerkrieg zu seinem blutigen Höhepunkt kam, verloren Tausende Stedinger ihr Leben. 6.000 fanden in einem Massengrab ihre letzte Ruhestätte. An dieser Stelle entstand nur wenig später die St.-Gallus-Kirche. Sie wurde 1299 eingeweiht. Ihren hölzernen Turm, der etws zu klein geraten erscheint, erhielt sie allerdings erst 1720. Bemerkenswert sind die Glocke, die noch von 1790 stammt, die von Ludwig Münstermann 1615 erschaffene Kanzel sowie die Orgel von Georg Wilhelm Wilhelmi.

Stedingen war eine Bauernrepublik im 13. Jahrhundert. Sie umfasste ein Gebiet, das heute ungefähr auf dem der Gemeinden Lemwerder und Berne liegt. In den Jahre 1233 und 34 kam es zum Stedingerkrieg, in dem es um Abgabestreitigkeiten mit dem Erzbistum Bremen kam. Im Verlauf des Krieges schlug das Bremer Heer in der Schlacht von Altenesch die Stedinger vernichtend. Tausende von Stedingern verloren dabei ihr Leben.

Die Stedingerehre ist eine Gedenkstätte auf dem St.-Veith-Hügel, dem damaligen Schlachtfeld. Hier hatte einst in Erinnerung an dieses blutige Ereignis eine Kapelle gestanden, die aber im 19. Jahrhundert so baufällig geworden war, dass sie wieder abgetragen werden musste. An gleicher Stelle wurde 1834 das gusseiserne Veitdenkmal errichtet, um der Schlacht von Altenesch zu gedenken.

Die Brücke mit den zwei flachen Bögen gilt als die älteste noch erhaltene der Gemeinde. Sie entstand bereits im Mittelalter und wurde in ihrer Bauart bis heute nicht verändert.

Radrouten die durch Lemwerder führen:

Berne

n der südlichen Wesermarsch, wo die Berne in die Ollen mündet, an der Hunte und am Strand der Weser, dort liegt die beschauliche Gemeinde Berne. Landschaftlich geprägt durch die Marsch- und Moorlandschaft, gehörte das heutige Gebiet Bernes – gemeinsam mit dem der Nachbargemeinde Lemwerder – zur Bauernrepublik Stedingen. Doch im 13. Jahrhundert erhob sich der Zorn der Stedinger gegen den Landesherren Erzbischof Gerhard II. von Bremen aufgrund überzogener Abgabeforderungen und seines feudalherrschaftlichen Gehabes. Der Protest formierte sich bei einer Versammlung in der Berner St. Aegidiuskirche. In der Folge kam es zum Stedingerkrieg, in dessen Verlauf die Bauern bei der Schlacht bei Altenesch vernichtend geschlagen wurden. Im Jahre 1933 wurden Berne und Altenesch – das spätere Lemwerder – zu der Gemeinde Stedingen zusammengefügt. Aber das Bündnis hielt nur bis 1948. Seitdem gibt es wieder eine eigenständige Gemeinde Berne.

Und hier geht es heute sehr viel friedlicher zu. In Berne befindet sich eine Storchenstation, die sich um den Erhalt des Storchenbestandes kümmert. Inzwischen gibt es über 40 Horste für diese ehemals fast ausgestorbene Vogelgattung. Das ‚Venedig der Wesermarsch‘ eignet sich ausgezeichnet zum Radfahren am Deich oder auf der Radfernwegen ‚Weser-Rradweg‘, ‚Hunteweg‘ oder ‚Sielroute‘. Oder man probiert die Möglichkeit des ‚boot & bike‘ aus!

Sehenswertes:

Der Turm der Kirche St. Aegidius stammt noch aus dem 11. Jahrhundert. Um das Jahr 1240 wurde die damalige Sandsteinkirche abgetragen und dreischiffig im gotischen Stil wieder neu aufgebaut, um als ‚ewiges Denkmal‘ für die Schlacht bei Altenesch zu dienen. Im Jahre 1234 hatte dort das Heer des Erzbistums Bremen die Stedinger vernichtend geschlagen. In der St. Aegidiuskirche war es zuvor bei einer Versammlung der Stedinger Bauern wegen hoher Abgaben zu wütenden Protesten gegen den Landesherren Erzbischof Gerhard II. von Bremen gekommen. Diese mündeten dann in einem Aufstand und endeten schließlich im Stedingerkrieg.

Kanzel und Altar des Gotteshauses wurden im 17. Jahrhundert durch den bekannten Holzschnitzer Ludwig Münstermann gefertigt. Die Orgel stammt aus dem 18. Jahrhundert. Ihre ältesten Register entstanden allerdings bereits im späten 16. Jahrhundert. Aufgrund der ausgezeichneten Akustik finden in der Kirche regelmäßig Orgelkonzerte statt.

Im Kern stammt die Marienkirche in Warfleth noch aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Der überwiegende Teil des heutigen Kirchengebäudes entstand allerdings erst rund 70 Jahre später. Das rote Backsteingebäude erhielt den Beinamen ‚Schifferkirche‘, da in Warfleth sehr viele Seefahrer beheimatet waren.

Ende des 15. Jahrhunderts wurde in Neuenhuntorf die St.-Marien-Kirche erbaut. Das Gotteshaus wirkt von außen relativ schlicht, besitzt aber im Inneren eine interessante Deckenbemalung.

Umgeben von einem kleinen Park im Dorf Neuenhuntorf steht das gleichnamige Gut, das 1678 durch den Oberdeichgraf von Münnich als Adelssitz erbaut wurde. In den 1980er Jahren wurde das historische Anwesen aufwendig restauriert und dient heute als Gästehaus.

Der Bürger- und Heimatverein Berne betreibt in zwei Räumen des Dorfgemeinschaftshauses ein kleines Heimatmuseum, in der alte Gegenstände und Gerätschaften aus den letzten Jahrhunderten bewahrt werden. Zu der heimatkundlichen Ausstellung gehören eine Schusterwerkstatt sowie eine komplette Goldschmiedewerkstatt. Alle Geräte dürfen im Museum angefasst werden und die meisten sind auch noch funktionsfähig.

Wenn man auf der B212 zwischen Berne und Elsfleth unterwegs ist, nähert man sich irgendwann den beiden grünen Stahlfachwerktürmen der Hubbrücke Huntebrück. Sie wurde zwischen 1951 und 53 erbaut und überspannt die Hunte wenige Kilometer vor der Mündung in die Weser. Die von einem Brückenwärter betriebene Überführung kann in zwei Stufen auf 4 m bzw. 20 m angehoben werden, um größere Schiffe und Boote passieren lassen zu können. Geplant ist allerdings der Neubau einer Drehbrücke für die B212. Diese soll 2014 fertig gestellt sein. Was mit der denkmalgeschützten Hubbrücke danach geschehen soll, ist noch nicht geklärt. An ihrer derzeitigen Position wird sie aber wohl nicht stehenbleiben. Der Rückbau ist für 2015 geplant.

Radrouten die durch Berne führen:

Elsfleth

lsfleth gilt als eine der ältesten Orte an der Unterweser. Eine erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1220. Tatsächlich ist Elsfleth aber bereits viel älter. Man schätzt, dass es hier bereits im 9. Jahrhundert eine größere Siedlung gegeben hat, da es Hinweise auf eine Kirchengründung an diesem Ort gibt. Die beschauliche Stadt pflegt eine enge Verbundenheit zur Schifffahrt und zum Schiffsbau. In der Innenstadt finden sich mehrere Denkmale, die einen maritimen Bezug besitzen. Während des 19. Jahrhundert waren hier über 100 Schiffe stationiert. Es gab insgesamt 22 Redereien und 8 Segelschiffwerften. Heute ist hier noch der Dreimastschoner ‚Großherzogin Elisabeth‘ als Schulschiff stationiert und im Haus Elsfleth erzählt eine Ausstellung über die Vergangenheit der hiesigen Seefahrt.

Im Jahr 1624 war der Weserzoll eingeführt worden. Alle Schiffe auf der Unterweser mussten in Elsfleth ihre Waren verzollen – zum Ärger der Bremer. Erst 1820 wurde der Weserzoll wieder aufgehoben. Im ehemaligen Zollamt befindet sich heute das Rathaus, die Zollwarte befand sich auf dem heutigen Rathausplatz. Dort, wo die Hunte in die Weser mündet, sorgt das große Huntesperrwerk für den Hochwasserschutz des Hinterlandes. Eine Brücke führt auf die ehemalige Flussinsel Elsflether Sand, ein Paradies für Naherholungssuchende. Als in den 1960er Jahren ein fester Damm gebaut wurde, verlor der Elsflether Sand seinen Inselstatus.

Eine einzigartige Besonderheit stellt die Marschmoorlandschaft in Morriem mit ihrem etlichen unter Denkmalschutz stehenden Fachwerkhöfen und reetgedeckte Bauernhäusern dar. Die St.-Anna-Kirche in der Bauernschaft Bardenfleth ist die einzig erhaltene Ständerfachwerkkirche im Oldenburger Land.

Sehenswertes:

Am Rande der Fußgängerzone von Elsfleth steht am Nicolaiplatz die ehemalige Fischer-, Bauern- und Schifferkirche St. Nicolai. Sie ist neben der Evangelischen Stadtkirche in Freudenstadt (Schwarzwald) die einzige Winkelkirche Deutschlands. Der ältere Flügel, aufgrund der damaligen dänischen Herrschaft ‚Dänischer Flügel‘ genannt, wurde Anfang des 16. Jahrhunderts erbaut. 1575 erhielt er seinen Glockenturm. Der zweite, rechtwinklig zum ersten errichtete Flügel entstand als Platz für die Zöllner, die 1624 nach Elsfleth kamen, als der Weserzoll eingeführt wurde. Eine zweite Eigentümlichkeit der evangelischen Kirche sind die beiden übereinander angeordneten Fensterreihen, die den Eindruck eines zweistöckigen Gebäudes vermitteln. Sie wurden aber nur so angeordnet, um mehr Licht im Kircheninneren zu haben.

Auf dem vorgelagerten Nicolaiplatz wurden 2004 das Seemannsdenkmal und die Wempe-Uhr eingeweiht. Elsfleth pflegt eine enge Verbundenheit mit der Seefahrt und das Denkmal soll an die auf See gebliebenen Seeleute erinnern. Zu jeder vollen Stunde erklingt Musik und das Rauschen einer Wasserwelle aus einem Lautsprecher. Die Uhr ist dem Uhrmacher und Kaufmann Gerhard Dietrich Wempe gewidmet, der in Elsfleth das bedeutende Familienunternehmen Wempe begründete, welches inzwischen Niederlassungen u.a. in New York, Paris, London und Madrid besitzt, seinen Hauptsitz inzwischen allerdings nach Hamburg verlegt hat.

Im Jahre 1624 wurde in Elsfleth der Weserzoll eingeführt. Alle Schiffe auf der Unterweser mussten hier anlegen und ihre Waren in der Stadt verzollen. Auf dem heutigen Rathausplatz befand sich damals die Zollwarte. Das 1624 erbaute heutige Rathaus diente zunächst als Zollamt. Den Bremern war der Weserzoll natürlich ein Dorn im Auge, weil er die in der Hansestadt angelandeten Waren erheblich verteuerte. Auf Betreiben Bremens wurde der Weserzoll schließlich 1820 wieder aufgehoben. Das Zollamt diente später als Amtsgericht sowie Polizeistation und seit 1840 der Stadtverwaltung.

Neben dem historischen Rathaus fällt das Haus Visurgis mit seinem Dreistaffelgiebel und seinem Glockenspiel auf. ‚Visurgis‘ ist der Name einer Nautischen Kameradschaft, die in Elsfleth ansässig ist. Das Glockenspiel erklingt alle zwei Stunden am Tage als Dank und Erinnerung an alle Seeleute, die an Bord ihren Dienst leisteten und noch leisten. Es kann 13 verschiedene Melodien erklingen lassen.

Auf dem Rathausplatz erinnert ein Denkmal an Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Oels. Der ‚schwarze Herzog‘ entkam 1809 den Truppen Napoleons, als er mit Hilfe von Elsflether Schiffern auf die Hochseeinsel Helgoland flüchtete.

Wenn man Glück hat, dann kann man auf der Weser den Dreimastschoner ‚Großherzogin Elisabeth‘ sehen, der in Elsfleth seinen Heimathafen hat. Das heutige Segelschulschiff gehört seit 1982 der Seefahrtschule Elsfleth und ist häufig für Ausbildungsfahrten unterwegs. Zwischen Ostern und Oktober kann man am Wochenende auch einmal mitfahren und auf große Segeltörn gehen.

Der Gaffelschoner wurde nach der oldenburgischen Großherzogin Elisabeth von Sachsen-Altenburg (1826–1896) benannt. Sie lief 1909 aber zunächst unter dem Namen ‚San Antonio‘ im niederländischen Ablasserdam vom Stapel und diente anfänglich als Frachtsegelschoner. Als erstes Schiff ihrer Art war sie mit einem Dieselmotor ausgerüstet worden. In ihrer langen und bewegten Geschichte lief sie einmal auf den marokkanischen Strand auf und kenterte auch einmal bei Kopenhagen. Beide Male gelang es aber, das Schiff wieder flott zu machen.

Zwischen 1976 und 1979 entstand an der Mündung der Hunte in die Weser das Huntesperrwerk. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Hochwasserschutzes der Unterweser, insbesondere bei Sturmfluten. Durch zwei jeweils 26 m breiten Öffnungen kann der Schiffsverkehr das Sperrwerk passieren. Eine Rollklappbrücke überspannt das mächtige Bauwerk und führt auf die Flusshalbinsel Elsflether Sand. Ihre beiden über 30m langen Brückenteile können senkrecht nach oben geklappt werden, damit die Schiffe durchfahren können. Meist steht die Brücke hoch, denn der Schiffsverkehr besitzt hier absoluten Vorrang. Tagsüber zur jeweils vollen Stunde wird sie dann für fünf Minuten für Fußgänger und Radfahrer geöffnet.

Um das inzwischen stillgelegte Kernkraftwerk Unterweser in Spitzenlastzeiten zu unterstützen, wurde in den 1970er Jahren das Kraftwerk in Huntorf gebaut. Es wurde 1978 in Betrieb genommen und sollte auch die Notstromversorgung für das KKW übernehmen, falls es einen Stromnetzzusammenbruch gegeben hätte. Bei dem Kraftwerk Huntdorf handelt es sich um ein kombiniertes Druckspeicher- und Gasturbinenkraftwerk. Bemerkenswert ist, dass es das erste kommerziell genutzte Druckspeicherkraftwerk der Welt war. Mit einer zeitweiligen Leistung von bis zu 321 MW erzielt das Kraftwerk etwa 25% der Wirksamkeit eines herkömmlichen Kernkraftwerkes.

Bis in die 60er Jahre war der Elsflether Sand eine Weserinsel. Sie liegt auf der linken Seite des Stromes an der Mündung der Hunte.

Bei der verheerenden Julianenflut im Jahre 1962 wurde die Flussinsel stark in Mitleidenschaft gezogen. Sie wurde in der Folge in den Weserdeich und damit in den Hochwasserschutz der Unterweser mit einbezogen. Seit dem führt ein fester Damm auf den Elsflether Sand, der damit zur Halbinsel wurde. Motorgetriebene Fahrzeuge sind hier verboten. Die nunmehr ehemalige Insel ist vier Kilometer lang und an seiner dicksten Stelle rund einen Kilometer breit. Das beliebte Naherholungsgebiet besitzt einen breiten Sandstrand und wird von Wanderern, Walkern, Inlineskatern und Fahrradfahrern gerne und viel genutzt. Mit dem Weserradweg und der Deutschen Sielroute führen zwei Radfernwege über die (Halb)-Insel. Ansonsten wird das Eiland zur Hälfte landwirtschaftlich genutzt. An der Huntemündung entstand nach der Julianensturmflut das Huntesperrwerk, dessen Brücke jeweils einmal pro Stunde kurzfristig für den Verkehr geöffnet wird. Ansonsten haben hier Schiffe Vorrang.

Das früher ‚Villa Steenken‘ genannte Haus Elsfleth ist seit 2010 eine Außenstelle des Schifffahrtsmuseum Unterweser in Brake. Die Bürgervilla entstand in den 1890er Jahren und beherbergt heute eine maritime Ausstellung, die sich u.a. mit der Schifffahrt auf der Unterweser und der Elsflether Heringsfischerei auseinandersetzt.

Die Moormarschsiedlung Morriem besteht aus 13 alten Fachwerkdörfern, die sich entlang eines 16 km langen Landstriches verteilen. In seiner Siedlungsform und seiner Kulturgeschichte ist Morriem einzigartig. Im 11. Jahrhundert begannen die Bauern, die Moorlandschaft urbar zu machen. Ihre Höfe errichteten sie dicht nebeneinander auf dem höher gelegenen Rand des Moores. Dann arbeiteten sie sich langsam in der sumpfigen Landschaft vor. So entstanden sehr schmale Grundstücke, die nur wenige Meter breit, aber bis zu acht Kilometern lang waren. Viele der bäuerlichen Fachwerkhöfe und Reetdachhäuser stehen unter Denkmalschutz. Morriem entstand als politische Einheit erst 1933, als die einzelnen Bauernschaften zu einer Gemeinde zusammengefügt wurden. Zu diesem Zeitpunkt lebten hier knapp 5000 Einwohner. Bereits 1974 verlor der Ort seine Eigenständigkeit wieder, als er nach Elsfleth eingemeindet wurde.

Graf Anton Günther von Oldenburg, der letzte der Oldenburger Grafen, setzte im 17. Jahrhundert den Weserzoll durch. An der damaligen Zollwarte, dem heutigen Rathausplatz, ließ er sich zwischen 1655 und 1657 auch ein Jagdschloss für sich erbauen. Das graue herrschaftliche Gebäude blieb lange im privaten Besitz, ehe es 1930 an die Stadt Elsfleth fiel, die es nach dem Zweiten Weltkrieg an eine Stiftung übertrug. Seit 1990 stand das Schloss jedoch leer und drohte zu verfallen. Nach einer umfangreichen Renovierung wird es seit 2006 als Bücherei sowie Bürger- und Kulturbüro genutzt. Auch das Standesamt unterhält in dem historischen Gemäuer ein Trauzimmer.

Die Dorfkirche in Bardenfleht ist die einzige Ständerfachwerkkirche im Oldenburger Land. Sie wurde 1620 erbaut und entging Anfang des 19. Jahrhunderts nur knapp dem Abriss, weil nicht genügend Geld für einen Neubau vorhanden war. Stattdessen wurde das Gotteshaus umfangreich renoviert und modernisiert. Bemerkenswert ist die 1731 entstandene tiefblaue barocke Deckenbemalung im Inneren der Kirche.

Radrouten die durch Elsfleth führen:

Brake (Unterweser)

n der linken Seite der Unterweser, genau gegenüber der langen Weserinsel Harriersand gelegen, befindet sich Brake. Die beschauliche Kreisstadt der Wesermarsch wird noch heute von der Seefahrt geprägt. So lautet der Slogan der Stadt dann auch ‚Das beste Stück Weser‘. Der Seehafen mit seinen riesigen, 90 m hohen Silos ist einer der bedeutendsten Umschlagplätze Norddeutschlands. Hier legen auch richtig dicke Ozeandampfer an. Im Jahre 1835 war Brake zum Freihafen erklärt worden. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Telegraph mit seinem mittig aufgesetzten Türmchen. Das Gebäude beherbergt heute das überregional bekannte Schifffahrtsmuseum der oldenburgischen Unterweser. In der gemütlichen Innenstadt trifft man auf historische Handels-, Pack- und Lagerhäuser sowie auf imponierende Villen aus dem 19. Jahrhundert. Von der Promenade der Kaje legt die kleine Fußgängerfähre ‚Guntsiet‘ ab, die Ausflügler hinüber auf die Insel Harriersand bringt.

Die von der ländlichen Wesermarsch umgebene Stadt liegt an mehreren interessanten Radrouten. Neben den Radfernwegen Weser Radweg und Deutsche Sielroute führt der Radrundweg Unterweser in die reizvolle Umgebung mit seiner weiten, saftgrünen Landschaft und seinen vielen reetgedeckten Fachwerkhöfen.

Sehenswertes:

Direkt an der Weser steht mit dem Telegraphen das Wahrzeichen von Brake. Er diente einst der optischen Telegraphenlinie an der Weser. Hierbei wurden Nachrichten über größere Entfernungen mit Hilfe optischer Vorrichtungen von Turm zu Turm weitergeleitet. Als Mitte des 19. Jahrhunderts die elektrische Telegraphie aufkam, wurden die optischen Telegraphenlinien wieder abgebaut.

Direkt an der Weser steht mit dem Telegraphen das Wahrzeichen von Brake. Er diente einst der optischen Telegraphenlinie an der Weser. Hierbei wurden Nachrichten über größere Entfernungen mit Hilfe optischer Vorrichtungen von Turm zu Turm weitergeleitet. Als Mitte des 19. Jahrhunderts die elektrische Telegraphie aufkam, wurden die optischen Telegraphenlinien wieder abgebaut.

Der rote Backsteinbau in Brake entstand erst 1846 und diente nicht lange dieser dann zügig überholten Übertragungstechnik. Er besitzt einen mittig aufgesetzten dreistöckigen Turm, von dem die Signale aufgefangen und weitergegeben wurden.

Seit 1960 beherbergt das historische Gebäude das Schifffahrtmuseum der oldenburgischen Unterweser, das die Schifffahrt in der Seehafenstadt Brake im 19. und 20. Jahrhundert dokumentiert. Hier sind allerlei nautische Exponate zu bewundern, wie Schiffsmodelle, Instrumente und Seekarten, Gallionsfiguren und Wrackteile. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Abteilung über Konteradmiral Karl Rudolf Brommy (1804 – 1860). Dieser war Befehlshaber der Reichflotte und mehrere Jahre in Brake stationiert.

Ein weiterer Teil der Ausstellung ist im benachbarten Kaufmanns- und Reederhaus untergebracht. In dem Gebäude von 1808 ist eine Segelmacherwerkstatt sowie ein Schiffausrüsteladen zu sehen, wie er um 1900 in Brake bestanden hatte.

Die älteste Kirche Brakes ist die St. Bartholomäuskirche in Golzwarden. Der schlichte Backsteinbau mit dem separaten Glockenturm wurde im Jahre 1263 geweiht und besaß ursprünglich eine Arp-Schnitger-Orgel, von der aber nur noch der Prospekt erhalten geblieben ist.

Die älteste Kirche Brakes ist die St. Bartholomäuskirche in Golzwarden. Der schlichte Backsteinbau mit dem separaten Glockenturm wurde im Jahre 1263 geweiht und besaß ursprünglich eine Arp-Schnitger-Orgel, von der aber nur noch der Prospekt erhalten geblieben ist.

Im Braker Ortsteil Hammelwarden steht mit der Friedrichkirche ein schlichter roter Ziegelbau. Die Dorfkirche entstand im 18. Jahrhundert als Nachfolgebau für eine baufällig und zu klein gewordene Holzkirche aus dem 13. Jahrhundert.

Im Braker Ortsteil Hammelwarden steht mit der Friedrichkirche ein schlichter roter Ziegelbau. Die Dorfkirche entstand im 18. Jahrhundert als Nachfolgebau für eine baufällig und zu klein gewordene Holzkirche aus dem 13. Jahrhundert.

Nicht weit entfernt von der Fußgängerzone Brakes steht mit dem Fischerhaus ein besonderes Kleinod. Die Hofstelle wurde um 1731 erbaut und in den 1990er Jahren vollständig restauriert. Heute wird das Baudenkmal durch den Braker Heimatbund genutzt, der hier regelmäßig zu kulturelle Veranstaltungen einlädt.

Arp Schnittger (1648 – 1719) war einer der bedeutendsten und berühmtesten Orgelbauer seiner Zeit. Er galt als der ‚Vollender der norddeutschen Barockorgel‘. Sein Wirkungskreis erstreckte sich von Hamburg bis ins niederländische Groningen. Er schuf über 100 großartige Orgelneubauten, von denen etwa 30 in ihrer Grundsubstanz noch erhalten sind. Die Instrumente des in Brake geborenen Schnittgers waren stilbildend für die nachfolgende Zeit.

Das Arp-Schnittger-Centrum in Schmalenfleth ist als Informations- und Kommunikationsraum gedacht, um an diesen großen Orgelbaumeister zu erinnern. Auf Schautafeln wird das Leben und das Werk Schnittgers dargestellt.

Das weithin sichtbare Wahrzeichen des Braker Ortsteiles Kirchhammelwarden ist der 53 m hohe Wasserturm. Der auf achteckigem Grundriss stehende rote Backsteinturm wurde in den 1920er Jahren erbaut, ist aber inzwischen nicht mehr in Betrieb. Er besaß ein Fassungsvermögen von 300 m³ Wasser und einen Durchmesser von 11 m.

Das weithin sichtbare Wahrzeichen des Braker Ortsteiles Kirchhammelwarden ist der 53 m hohe Wasserturm. Der auf achteckigem Grundriss stehende rote Backsteinturm wurde in den 1920er Jahren erbaut, ist aber inzwischen nicht mehr in Betrieb. Er besaß ein Fassungsvermögen von 300 m³ Wasser und einen Durchmesser von 11 m.

Radrouten die durch Brake (Unterweser) führen:

Stadland

wischen Weser und Jadebusen liegt in der norddeutschen Wesermarsch die Gemeinde Stadland. Es wird vermutet, dass der Begriff ‚Stadland‘ auf die Stedinger zurückgeht, die nach der verheerenden Niederlage in der Schlacht von Altenesch im Jahre 1234 hierher in das sumpfige und schwer zugängliche Marschland geflohen waren. Unumstritten ist diese These jedoch nicht. Ein dichtes Netz von Kanälen und Gräben durchzieht heute diesen Landstrich. Pump- und Schöpfwerke regulieren den Wasserstand. Sitz der Gemeindeverwaltung ist Rodenkirchen, die größte der ehemals vier selbstständigen Gemeinden, zu denen auch Schwei, Seefeld und Kleinsiel gehören. Stadland besitzt ein ausgedehntes Radwandernetz, auf dem man die weite und beschauliche grüne Moor- und Marschlandschaft am besten erfahren und entdecken kann.

Sehenswertes:

Die evangelische St.-Matthäus-Kirche wurde bereits im späten 12. Jahrhundert auf einer aufgeschütteten Wurt erbaut, noch bevor der Ort Rodenkirchen erstmals urkundlich erwähnt wurde. Der ursprüngliche Kirchenbau war eine einfache Saalkirche aus Sandstein. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde das Querschiff angefügt, im 15. Jahrhundert erfolgte der Ausbau zu der heutigen äußeren Form. Der bekannte Holzschnitzer Ludwig Münstermann schuf 1629 den figurenreichen Altar, der allerdings in den folgenden Jahrhunderten noch mehrfach überarbeitet wurde.

In der Mitte des Dorfes Schwei steht die 1615 bis 1617 erbaute St.-Secundus-Kirche, die weit über Grenzen hinaus bekannt ist für ihre wertvollen Kunstschätze. Der berühmte Holzschnitzer Ludwig Münstermann schuf gleich drei beeindruckende Werke für das Gotteshaus: die Kanzel, den Altar, von dem allerdings nur noch Reste erhalten sind und der Taufsteindeckel von 1618. Beeindruckend sind auch die 25 Gemälde an der Empore, die nach erfolgter Restaurierung wieder in voller Farbigkeit erstrahlen sowie der landesherrliche Kirchenstuhl mit dem Wappen des Grafen Anton Günther von Oldenburg.

Die Siedlung Seefeld entstand Mitte des 17. Jahrhunderts, als man durch das Eindeichen größere Flächen Land gewinnen konnte, welche vorher nicht urbar waren. 1675 errichtete man am Rande des Deiches die Dorfkirche im Stil des norddeutschen Barock. Von der alten Inneneinrichtung haben sich noch die Kanzel (1702), der Altaraufsatz (1691) sowie der Taufstein (1695) erhalten.

Das Wahrzeichen Seefelds ist die Windmühle. Sie wurde im frühen 19. Jahrhundert als Galerieholländer erbaut. Nach der Stilllegung verfiel das Gebäude zusehends, wurde aber in den 1980er Jahren aufwendig saniert und beherbergt heute ein Mühlencafé. Darüber hinaus dient sie häufig als Kultur- und Veranstaltungsort und bietet für Paare die Möglichkeit einer standesamtlichen Trauung.

Im Jahr 2004 wurde nach sechsjähriger Bauzeit der Wesertunnel zwischen Kleinensiel (Kreis Wesermarsch) und Dedesdorf (Kreis Cuxhaven) eröffnet. Er ist 1,6 km lang und liegt an seiner tiefsten Stelle 40 m unter NN. Da es nördlich von Bremen keine Brücke mehr über die Weser gibt, ist der Tunnel die einzige Möglichkeit, um die Weser zu queren, ohne eine Fähre zu benutzen. Der Wesertunnel besitzt zwei Röhren mit jeweils zwei Fahrspuren und ist Teil der geplanten Küstenautobahn A20. Täglich passieren rund 20.000 Fahrzeuge die Unterführung. Für Radfahrer und Fußgänger ist die Nutzung des Tunnels zwar verboten, aber es gibt einen Bus, mit dem auch Fahrräder auf die andere Seite der Weser transportiert werden können.

Das im Abser Sielhafen in Rodenkirchen beheimatete Segelschiff ‚Hanni‘ ist der originale Nachbau eines historischen Dielenschiffes. Diese Schiffsgattung, auch Butterschiff genannt, war früher in der Weserregion sehr verbreitet. Durch ihren geringen Tiefgang waren sie in der Lage, auch kleinere Kanäle zu befahren. So konnten auch abgelegene Bauernhöfe mit Gütern und Lebensmitteln beliefert werden.

Das historische Dielenschiff ‚Hanni‘ ist das einzige ihrer Art in Deutschland und daher eine besondere Attraktion. In den Sommermonaten zwischen Mai und September werden auf dem Segelschiff Törns rund um die Strohauser Plate, nach Bremerhaven, zu den Sielen und zu den Braker Pieranlagen angeboten.

Auf der Höhe von Rodenkirchen liegt auf der linken Weserseite die Insel Strohauser Plate. Sie ist 6 km lang und misst an ihrer breitesten Stelle 1,3 km. Die im 16. und 17. Jahrhundert entstandene Insel steht inzwischen vollständig unter Naturschutz, wird aber noch immer landwirtschaftlich genutzt. Die beiden verbliebenen Höfe stehen erhöht auf Wurten, um gegen Hochwasser bei Sturmfluten geschützt zu sein. Ansonsten ist die Strohauser Plate ein Vogelschutzgebiet und darf von Besuchern nur während einer geführten Exkursion betreten werden.

Im Jahr 1971 entdeckten Forscher in Hohnenknoop die älteste Moorsiedlung an der deutschen Nordseeküste. Nach Abschluss der archäologischen Untersuchung wurde 2005 ein rekonstruierter Nachbau des Haupthauses erstellt, der inzwischen zu einem beliebten Ausflugsziel geworden ist. Hier kann man nachvollziehen, wie die Menschen vor rund 3.000 Jahren in der Marsch gelebt haben.

Radrouten die durch Stadland führen:

Nordenham

ie ehemals ländlich geprägte Gemeinde ist heute die größte und bedeutendste Stadt in der Wesermarsch. Sie liegt am linken Ufer der Weser direkt an deren Mündung in die Nordsee. Erste Siedlungen gab es hier wohl bereits vor 2.700 Jahren. Diese wurden aber wegen der ständigen Bedrohung durch Sturmfluten wieder aufgegeben. Seit dem 1. Jhd. v. Chr. sind Siedlungen auf aufgeschütteten Wurten nachweisbar. Nordenham ist als Stadt noch relativ jung. Erst 1908 wurden die Stadtrechte verliehen. Mit der Moorseer Mühle, dem Museum Nordenham und dem historischen Kaufhaus in Abbehausen besitzt Nordenham drei sehenswerte Museen.

Sehenswertes:

Die heimatkundliche Ausstellung des Museums beschreibt die Menschheitsgeschichte in der nördlichen Wesermarsch sowie die Stadt- und Industriegeschichte Nordenhams. Sie basiert auf die Sammlung des Rüstringer Heimatbundes, hebt aber auch die Verbundenheit der Region mit der Schifffahrt hervor.

Das Museum Nordenham bewahrt zwei Versionen des ‚Bruderkussbildes‘. Die vom Künstler Hugo Ziegler geschaffenen Gemälde zeigen eine Enthauptungsszene, die auf besondere Weise den Stolz der Friesen darstellt.

Die Windmühle vom Typ Galerie-Holländer wurde 1840 erbaut und ist auch heute noch voll funktionsfähig. Sie besitzt einen hölzernen Oberbau und zwei Windrosen. Zu dem Mühlengebäudenensemble gehört das ehemalige Wohnhaus des Müllers, die Stallungen und mehrere landwirtschaftliche Nebengebäude. Der Komplex ist als Museum eingerichtet, in dem man die gesamte historische Mühlentechnik besichtigen kann und wissenswertes über die regionale Mühlengeschichte erfährt. Im Sommer ist am Dienstag und Mittwoch Backtag. Hier darf ein jeder in der alten Schaubäckerei eigenes Brot herstellen.

Neben der großen Holländermühle steht noch eine seltene Pluttermühle. Solche Mühlen waren klein und leicht. Sie wurden von Hand in den Wind gedreht und dienten meist der Be- und Entwässerung von Gräben und Feldern.

Im Jahre 1853 eröffnete Johann Hermann Büsig in Abbehausen einen Gemischtwarenladen – und dieses kleine Kaufhaus gibt es heute immer noch! Während das Obergeschoss als Museum eingerichtet ist, kann man im unteren Bereich immer noch Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens – von Süßwaren bis hin zu Fahrradersatzteilen – käuflich erwerben.

Aber interessanter ist das obere Stockwerk, in der noch eine alte Ladenzeile erhalten ist und wo es mehr als 4.000 Originalwaren aus der 150jährigen Geschichte des Geschäftes zu bestaunen gibt. Im Archiv werden sämtliche Geschäftspapiere und alte Herstellerkataloge bewahrt und in der Bibliothek stehen neben kaufmännischer Fachliteratur viele interessante heimatgeschichtliche Bücher.

In der Wesermarsch stehen neben dem in Grebswarden noch drei sogenannte Jedutenhügel: in Volkers und Schmalenfleth. Diese künstlich aufgeworfenen Hügel besitzen eine Höhe von bis zu 6 Metern und einen Durchmesser von 30 Metern. Sonst ist über diese Bodenerhebungen kaum etwas bekannt. Auch das Alter ist noch nicht erforscht, man schätzt die Entstehung auf die Wikingerzeit. Über den Grund dieser Erdaufschüttung kann bislang nur gerätselt werden. Vielleicht diente er als Wachhügel, Gerichtsstätte, Begräbnisort, Seezeichen, Alarmplatz oder Landmarke – man weiß es nicht!

Die evangelisch-lutherische Kirche in Blexen gehört zu den wenigen Gotteshäusern, die den Kirchenvater und Märtyrer Hyppolyt von Rom als Namenspatron verehren. Die Kirche, im Kern ein Saalbau im romanischen Stil, entstand im 11. Jahrhundert, wurde aber bis zum 14. Jahrhundert mehrfach aus- und umgebaut. Wesentliche Veränderungen stammen auch noch aus dem späten 19. Jahrhundert. So wirkt das Kirchengebäude, das zum Teil aus Backstein und zum Teil aus Sandstein besteht, recht uneinheitlich.

Die Inneneinrichtung entstammt noch aus dem frühen Barock. Bemerkenswert sind die Kanzel, der Orgelprospekt von 1685, die Emporen- und Deckenbemalung sowie der reich verzierte Altaraufsatz. Dieser wurde vom berühmten Holzschnitzer Ludwig Münstermann geschaffen, der in vielen Kirchen der Wesermarsch seine beeindruckenden Spuren hinterlassen hat.

Radrouten die durch Nordenham führen:

Butjadingen

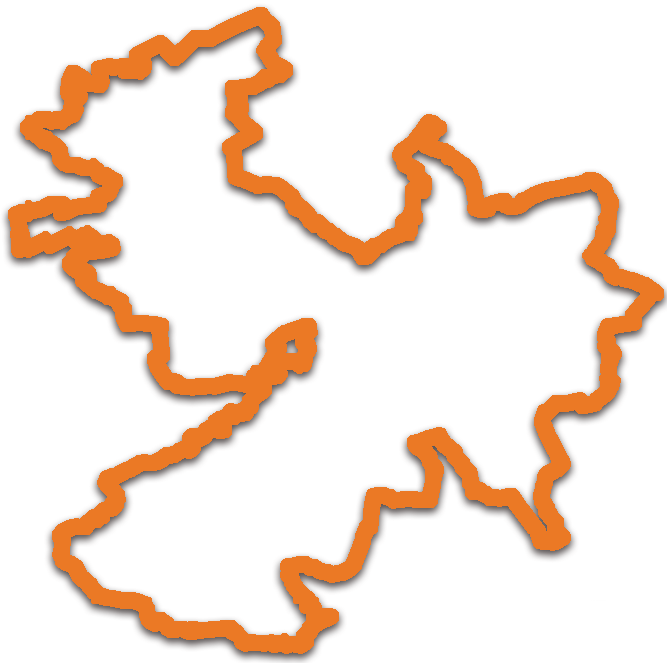

ernab jeder Hektik endet die Wesermarsch im Norden auf einer geruhsamer Halbinsel, die auf der Karte so aussieht wie ein Robbenkopf: das Butjadinger Land. Es wird eingerahmt vom Jadebusen, der Innenjade und der Weser. Dementsprechend wird dieser gemütliche Landstrich geprägt durch saftig grünes Wiesenland sowie dem Nationalpark Wattenmeer, inzwischen von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Das Nationalpark-Haus Museum Fedderwardersiel informiert ausführlich über diesen geschützten Lebensraum mit seinen regelmäßig wiederkehrenden Gezeiten. Die Form dieser Halbinsel hat sich übrigens erst in den letzten Jahrhunderten ausgeprägt, als man begann, das Land wirkungsvoll mit Deichen zu sichern. Davor war das Butjadinger Land ein Spielball der Sturmfluten und ständigen Veränderungen unterworfen war. Heute lädt das Butjadinger Land zu langen Spaziergängen auf dem Deich und am Strand ein oder zu ausgedehnten Fahrradtouren – aber nur, wenn kein starker Wind weht, denn der kann hier richtig weh tun!

Sehenswertes:

Am Fischereihafen von Fedderwardersiel befindet sich in einem denkmalgeschützen Gebäude aus dem Jahre 1846 das Nationalpark-Haus. Seit 2011 ist diese Einrichtung auch als offizielles Museum anerkannt. Schwerpunkte der interessanten und lehrreichen Ausstellung ist der Nationalpark und das UNESCO-Weltkulturerbe Wattenmeer mit seiner einzigartigen Flora und Fauna, die hiesige Fischerei, der Deichbau sowie die Siedlungsgeschichte Butjadingens. In einem Gezeitenmodell wird das Zusammenspiel von Sonne und Mond mit den Vorgängen in der Natur anschaulich verdeutlicht.

Die Küstenregion Butjadingens ist geprägt vom Wattenmeer und vom ewigen Rhythmus von Ebbe und Flut. Der Nationalpark Wattenmeer ist Refugium einer einzigartigen Flora und Fauna und inzwischen UNESCO-Weltkulturerbe. In Burhave führt ein 200 m langer Holzsteg hinaus ins Watt und vermittelt dabei einmalige Ein- und Ausblicke in und über diese Naturlandschaft.

Gleich neben dem Wattensteg beginnt die Kunst Promenade. Der Bremer Professor Bernd Altenstein hatte 2007 zu einem Bildhauersymposium geladen. Sieben Künstler schufen dabei Skulpturen aus verschiedenen Materialien, die daraufhin zwischen Burhave und Fedderwardersiel an der Strandpromenade aufgestellt wurden.

In der platten Wesermarsch ist die Kirche von Langwarden kilometerweit zu sehen. Einst diente sie auch als Landmarke für die Seefahrt und als Vermessungspunkt. Der romanische Tuffsteinbau wurde im 12. Jahrhundert auf einer aufgeschütteten Wurt errichtet. Sehenswert ist die hervorragend erhaltene Orgel, deren Prospekt noch von 1650 stammt und wahrscheinlich von Hermann Kröger und seinem Gesellen Berendt Huss erbaut wurde.

e

e