Bodensee Radweg

er Bodensee ist – wenn man nach dem Wasservolumen geht – der zweitgrößte See Mitteleuropas. Das Bodenseebecken wurde durch die letzte Eiszeit ausgeformt.

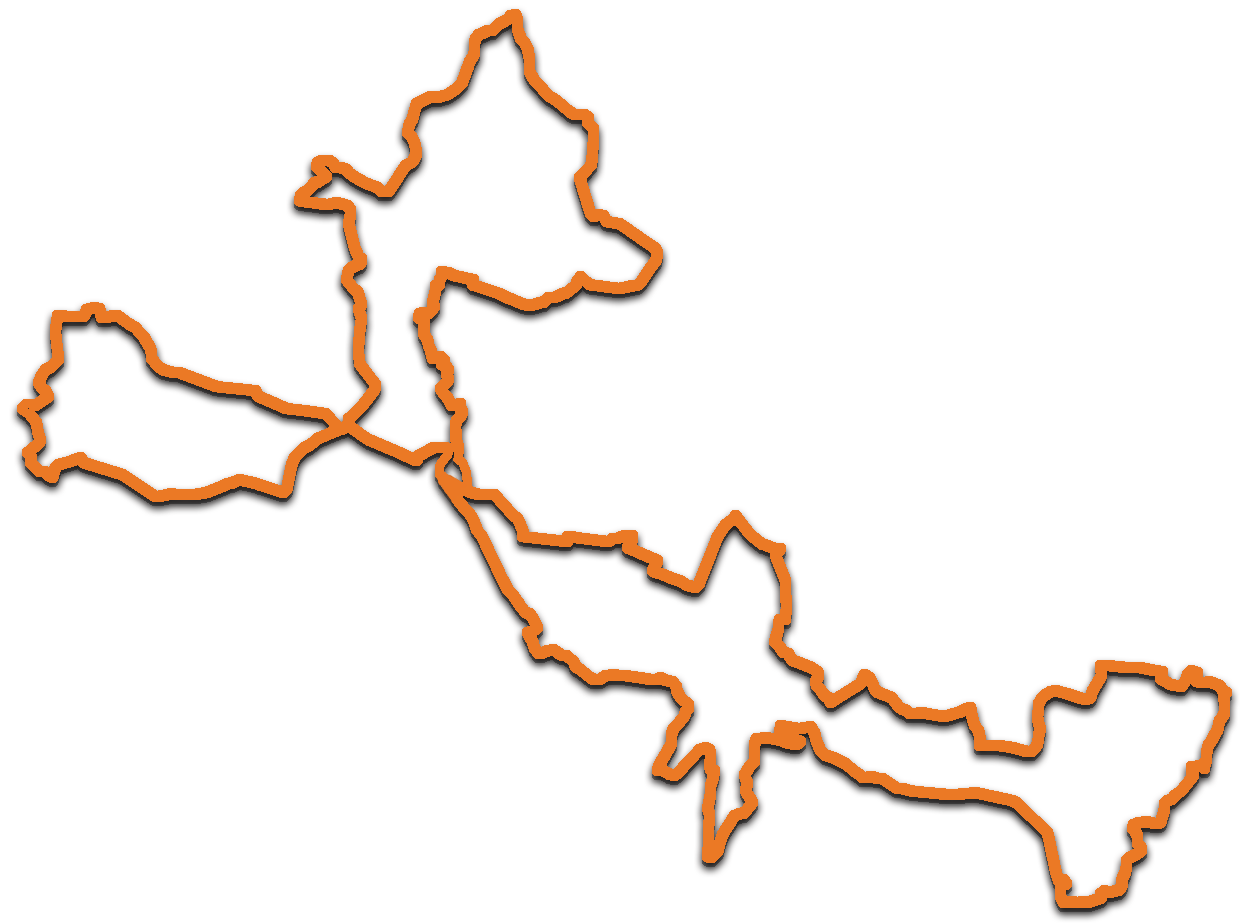

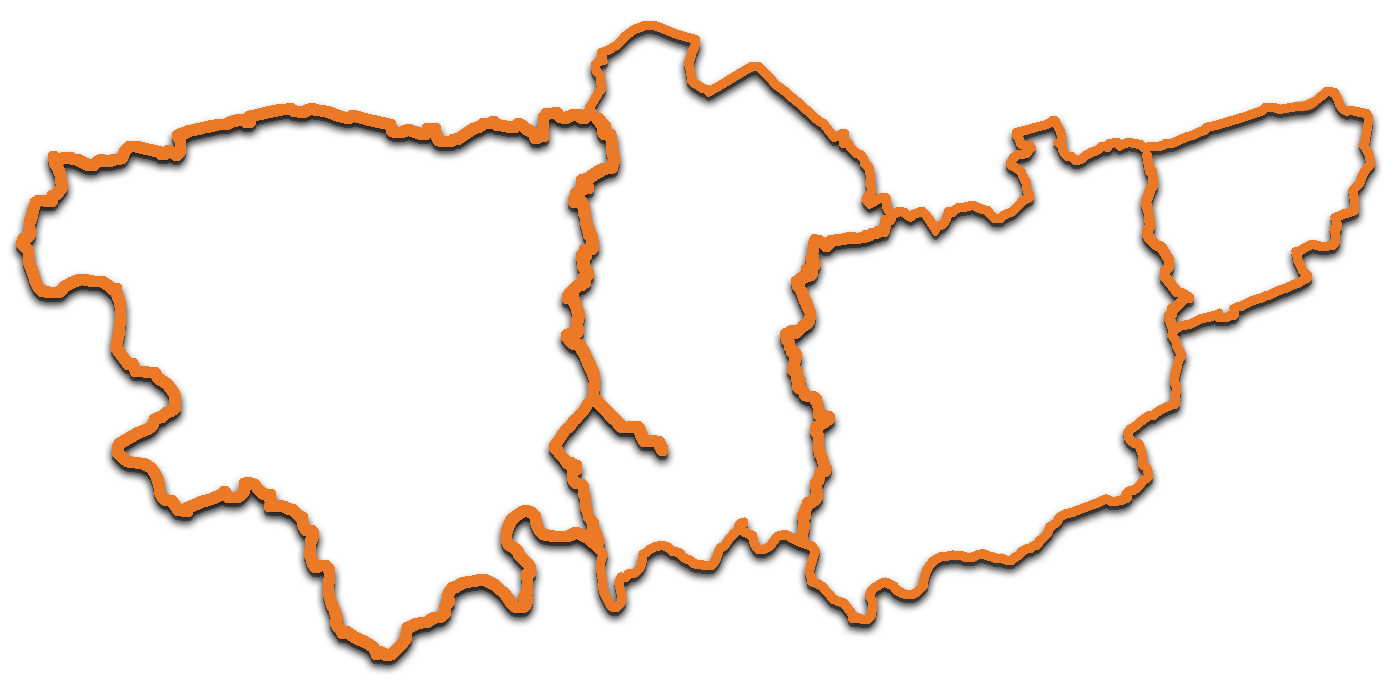

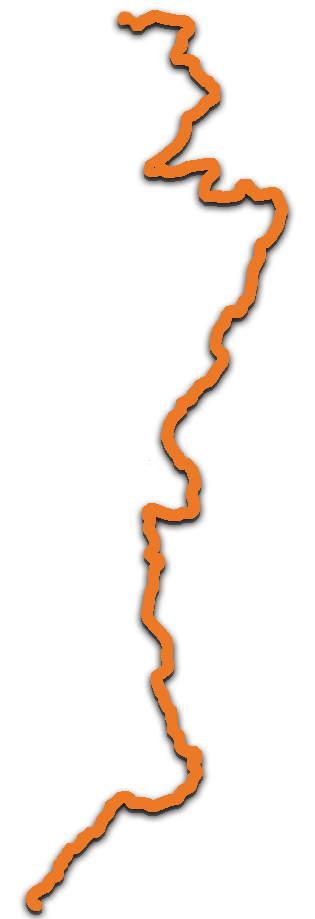

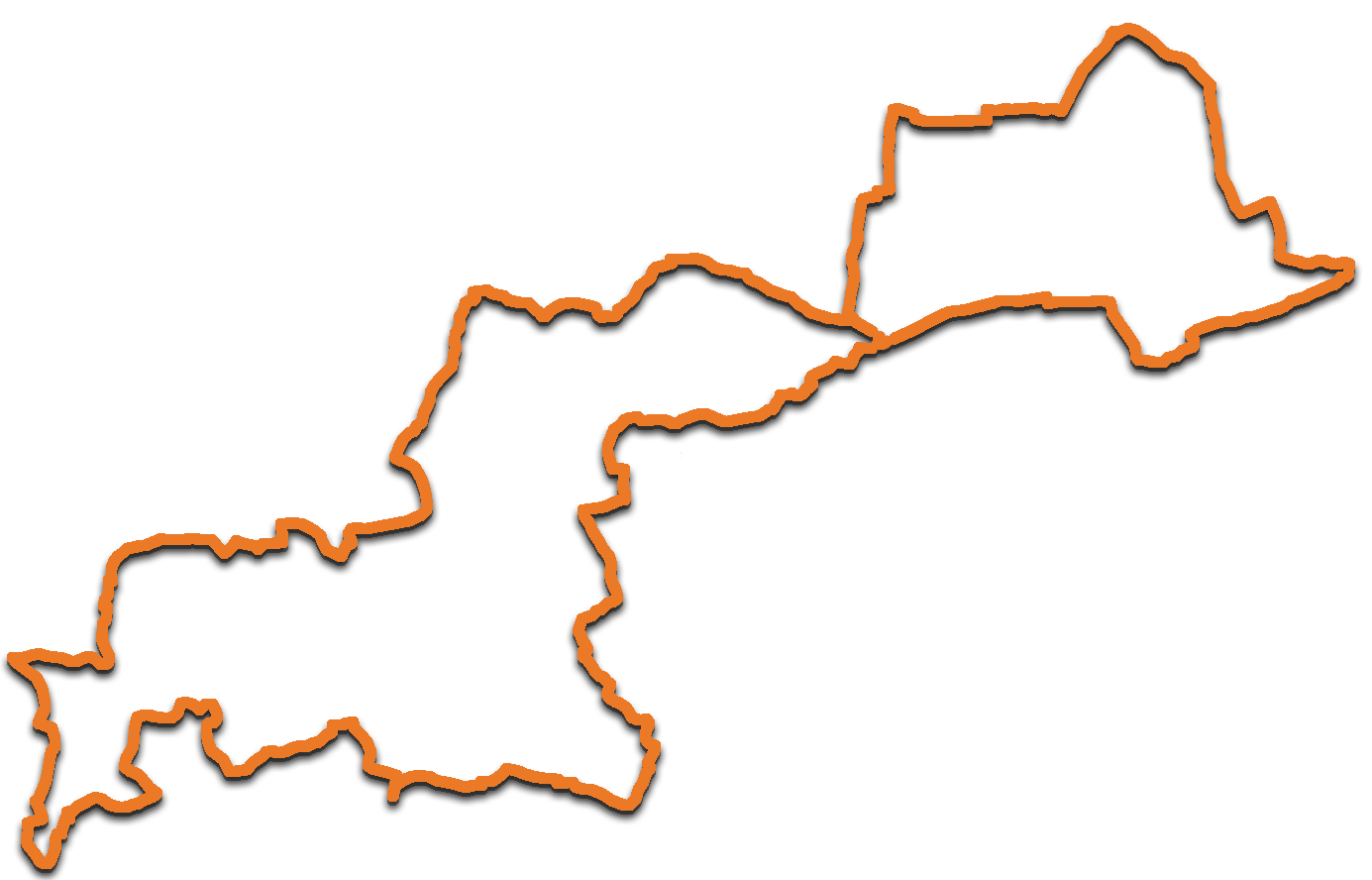

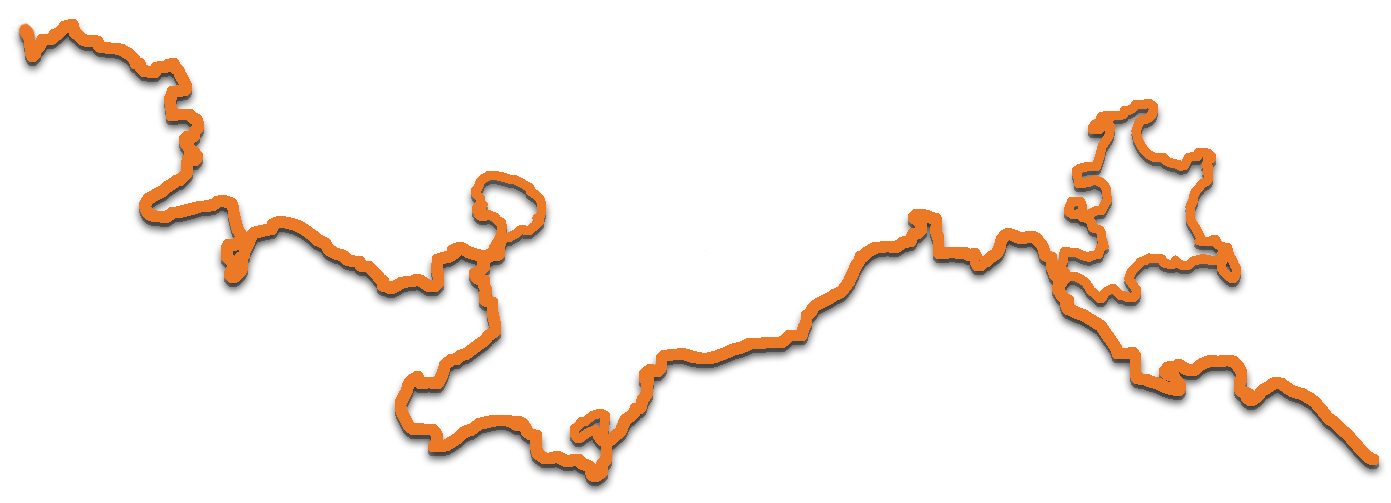

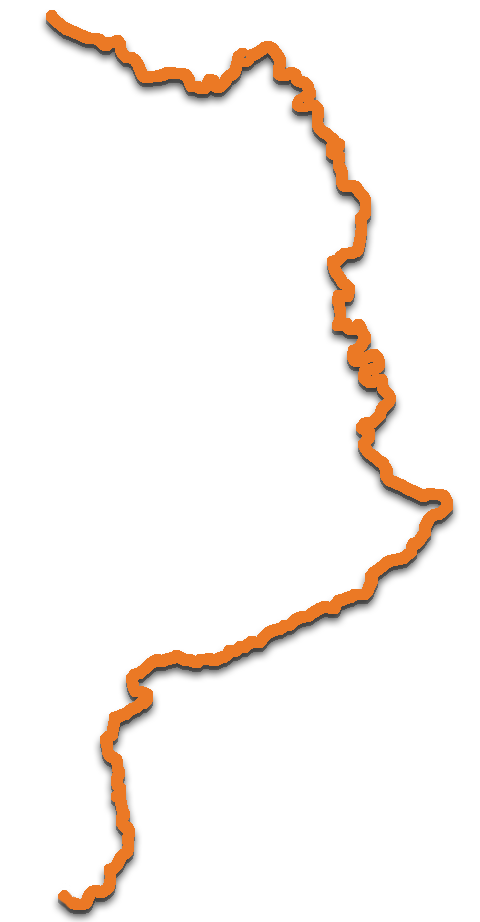

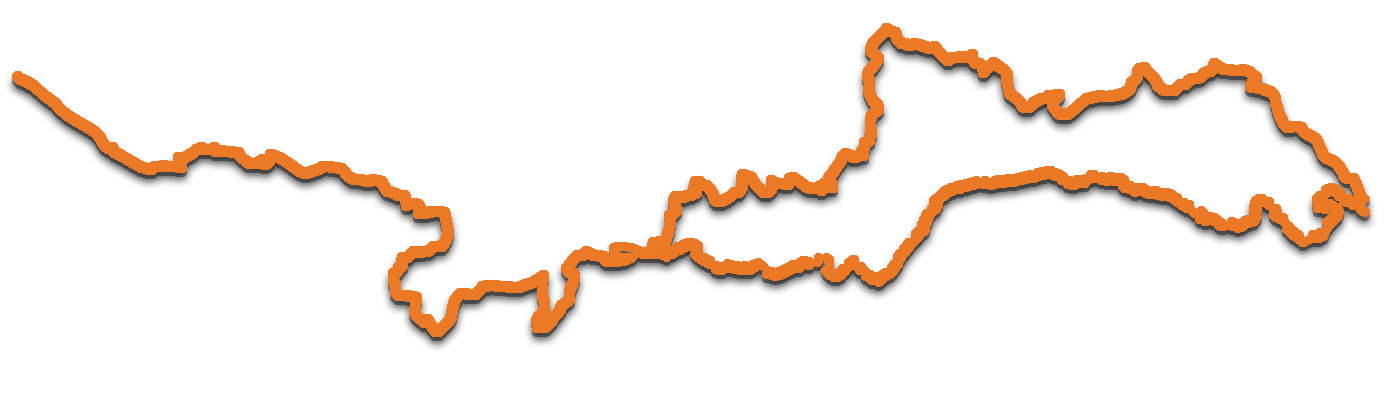

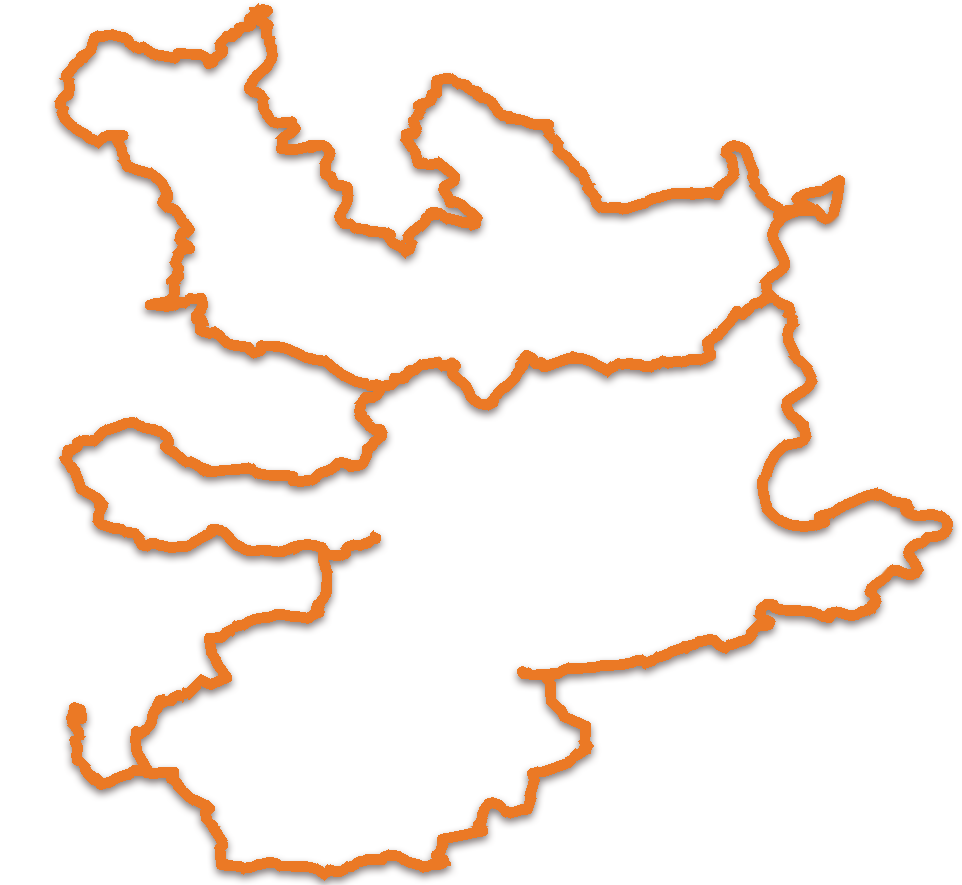

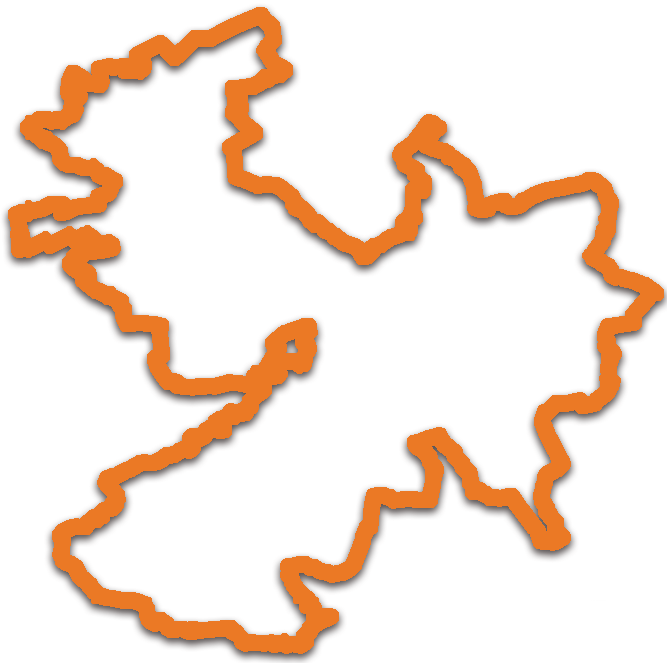

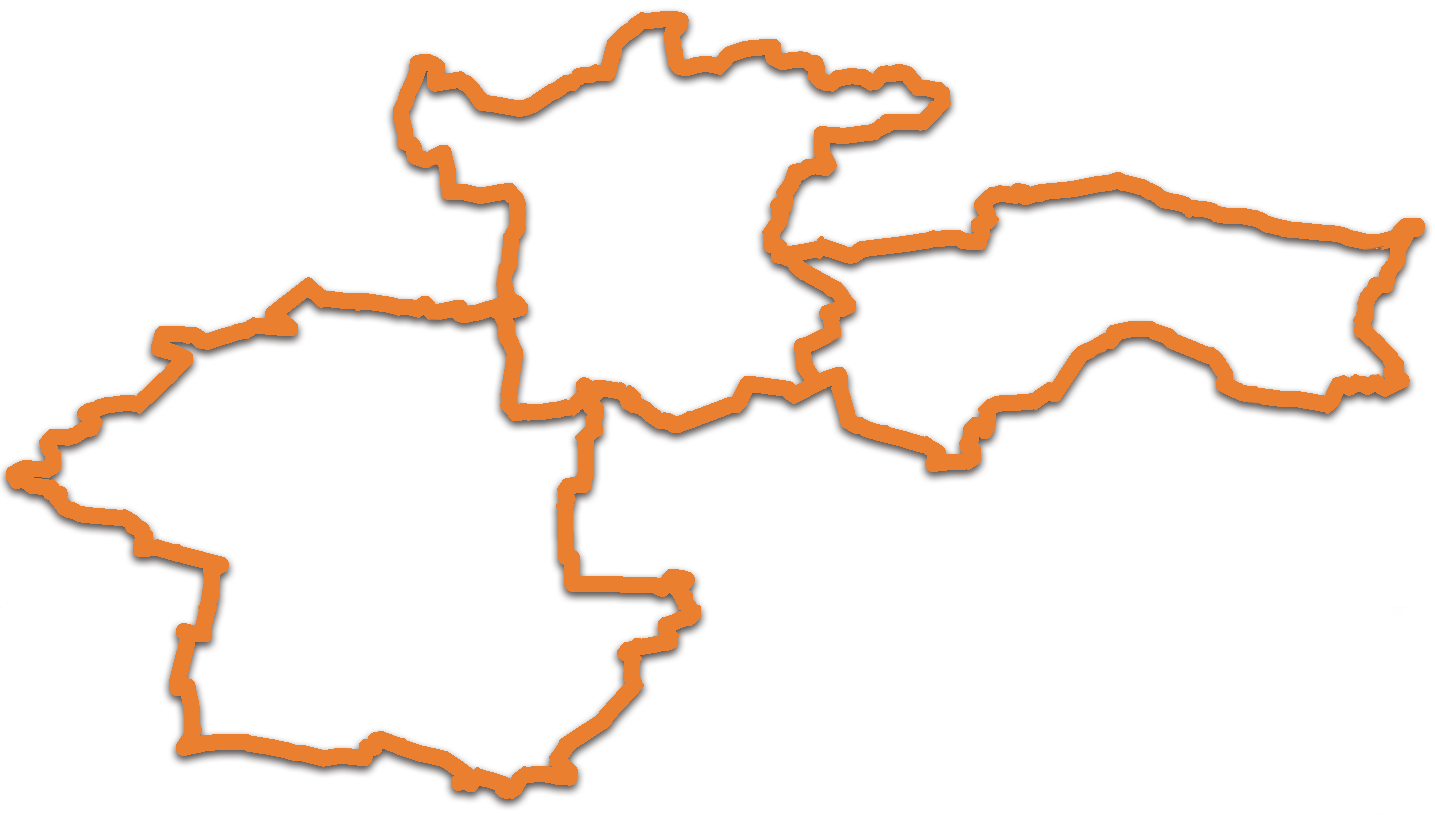

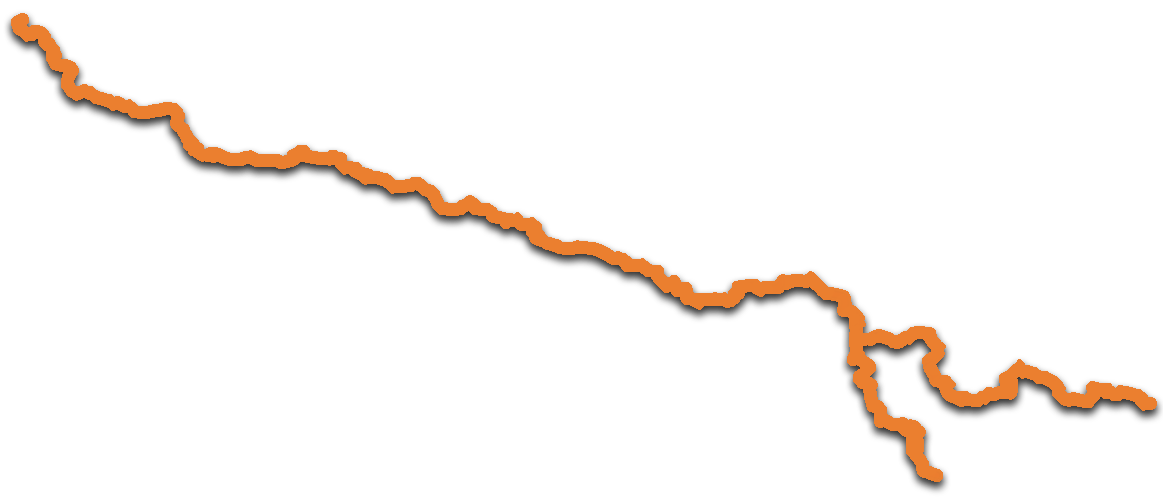

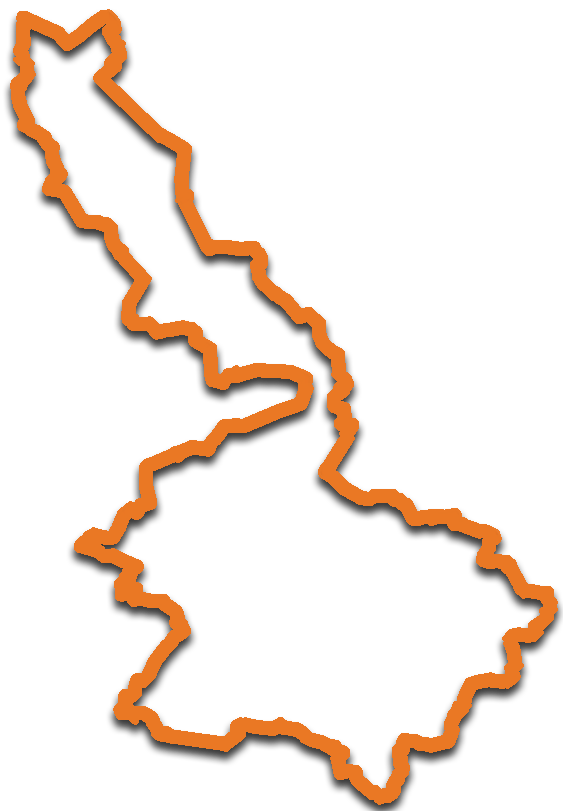

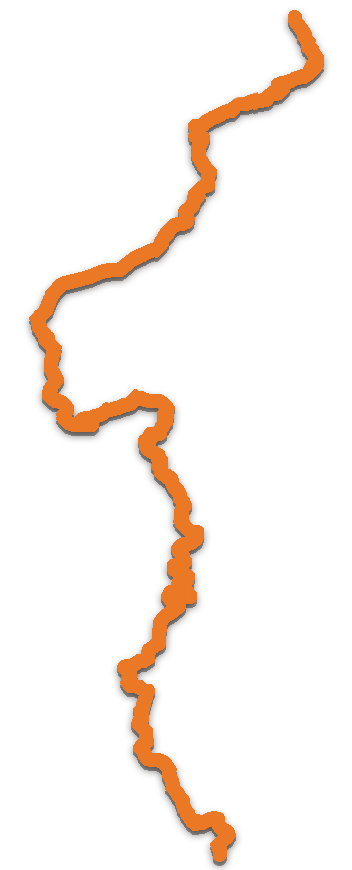

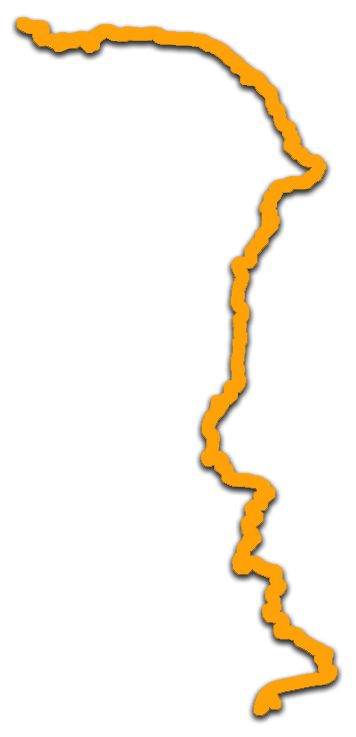

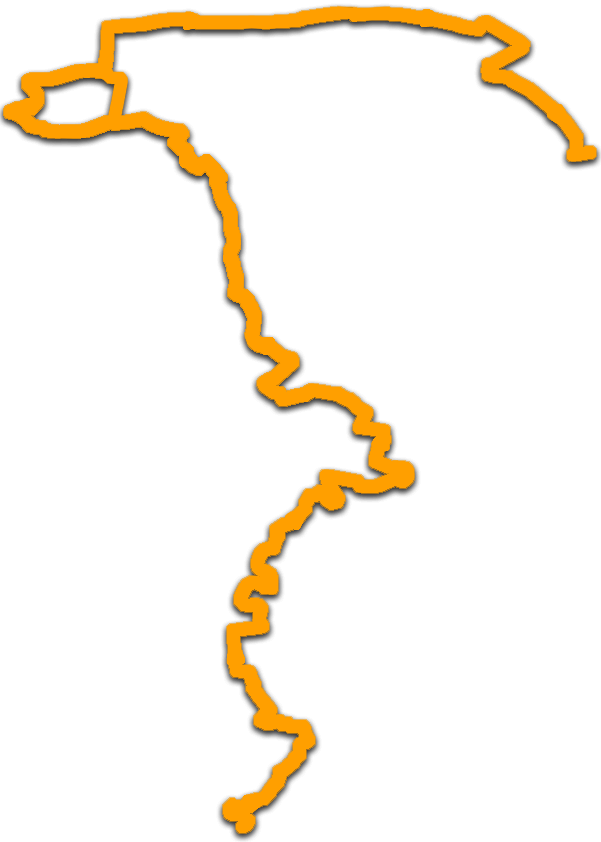

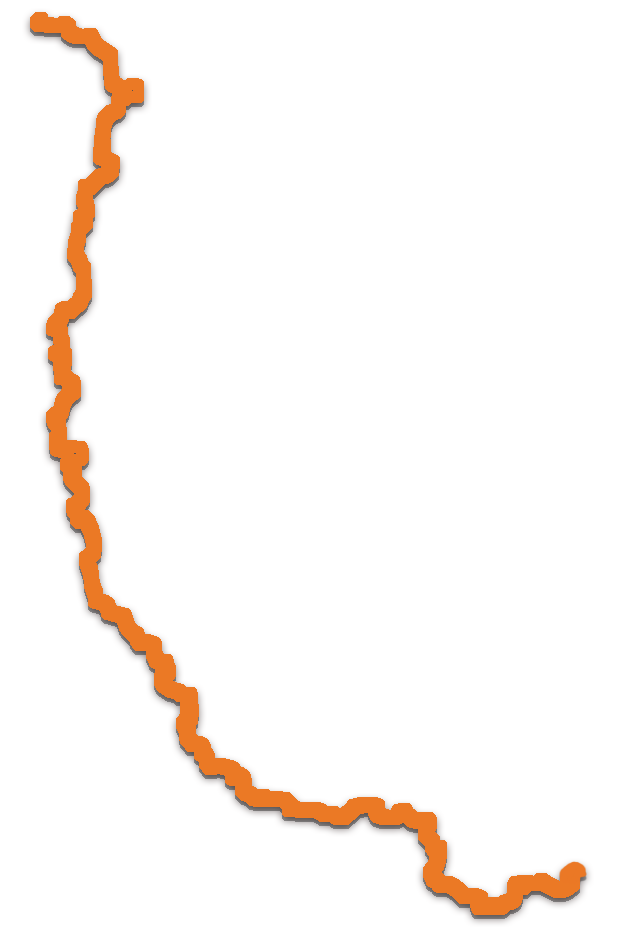

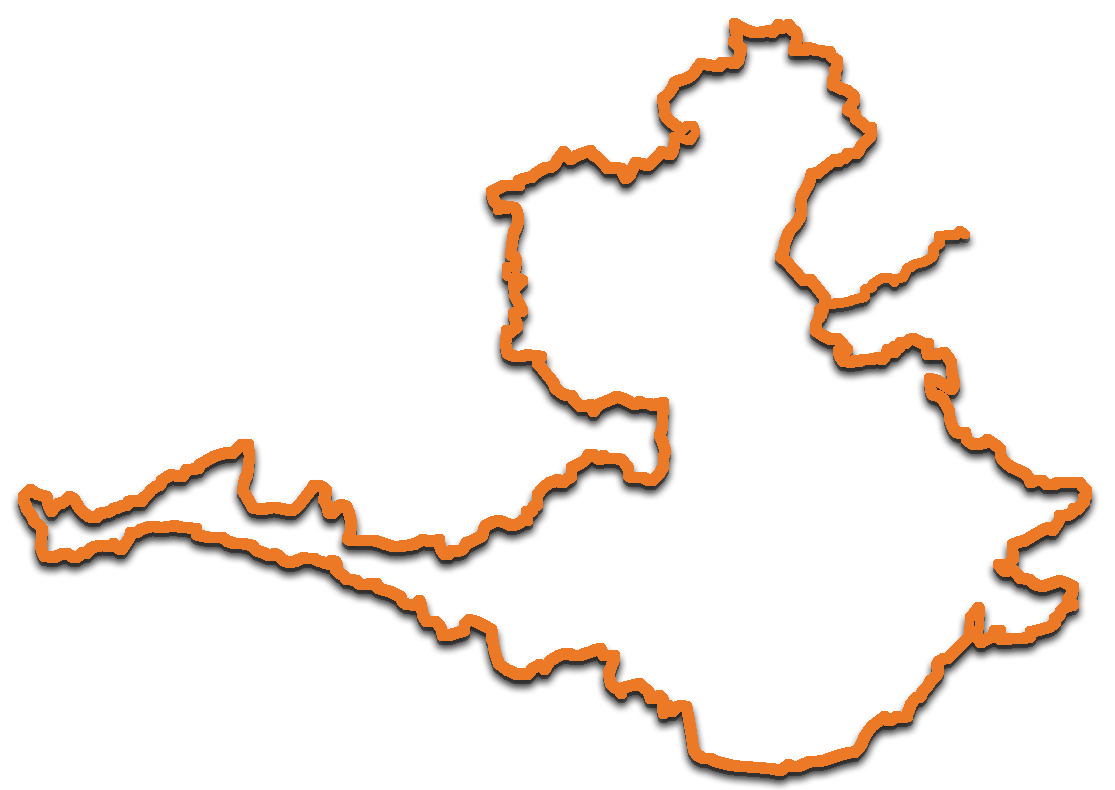

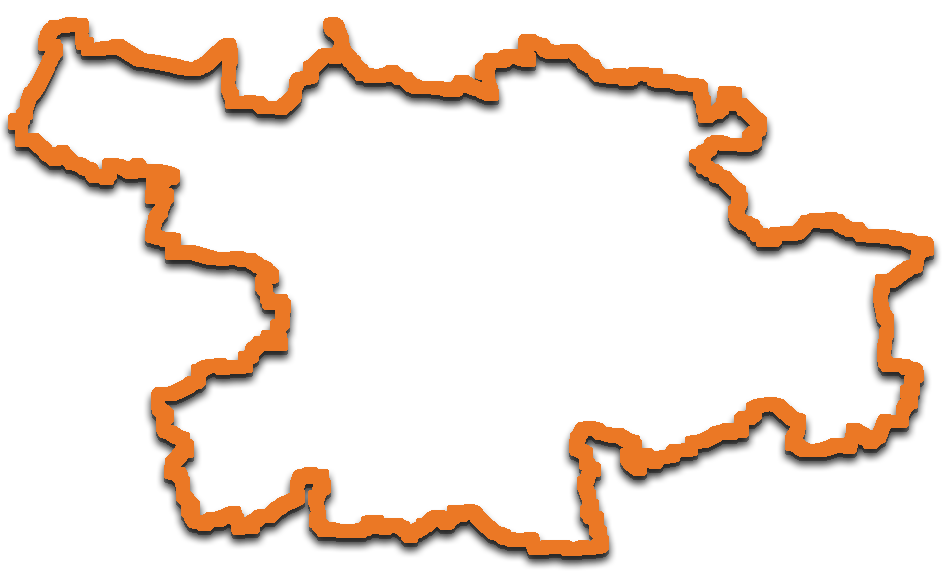

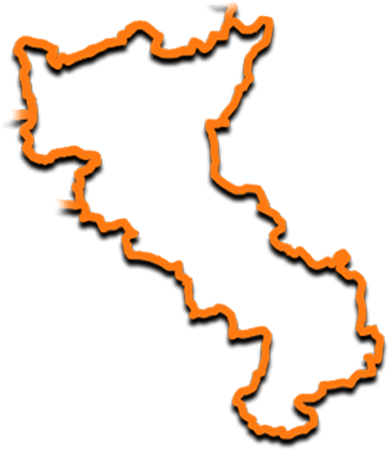

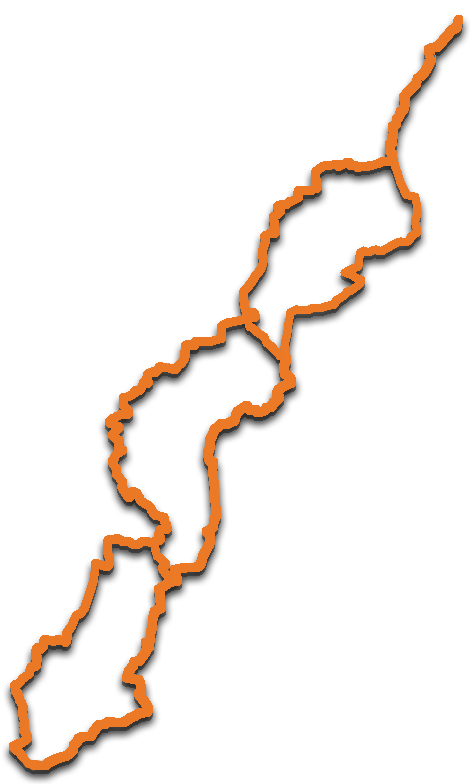

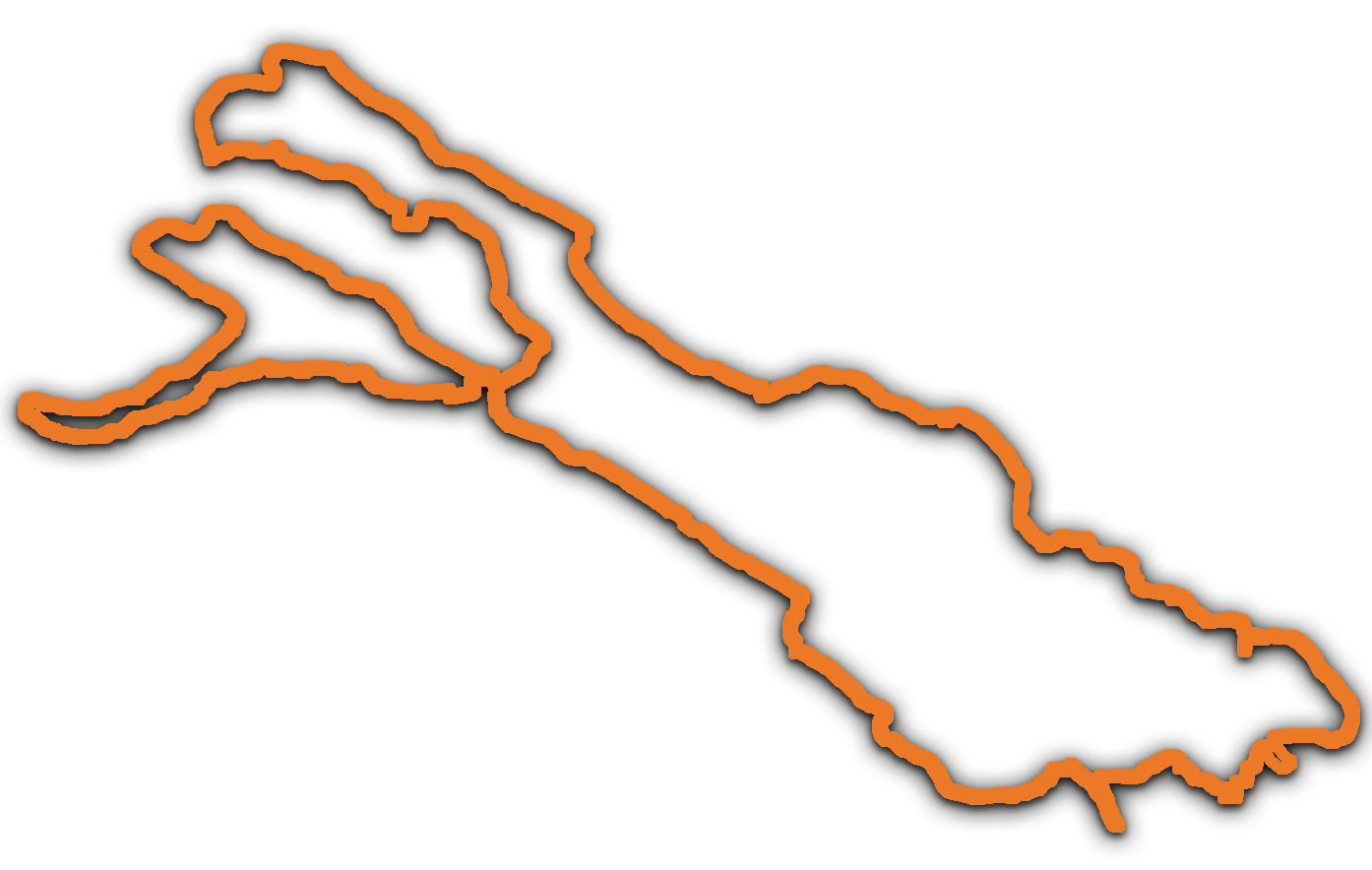

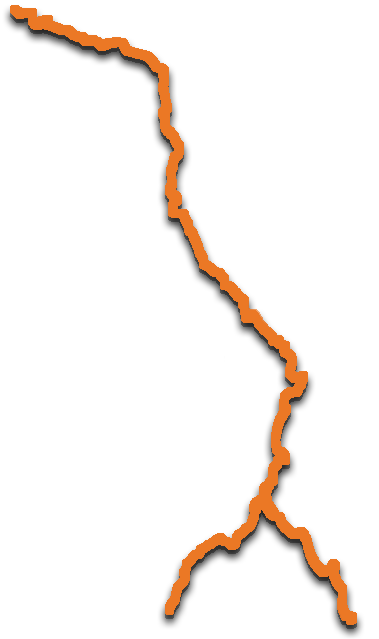

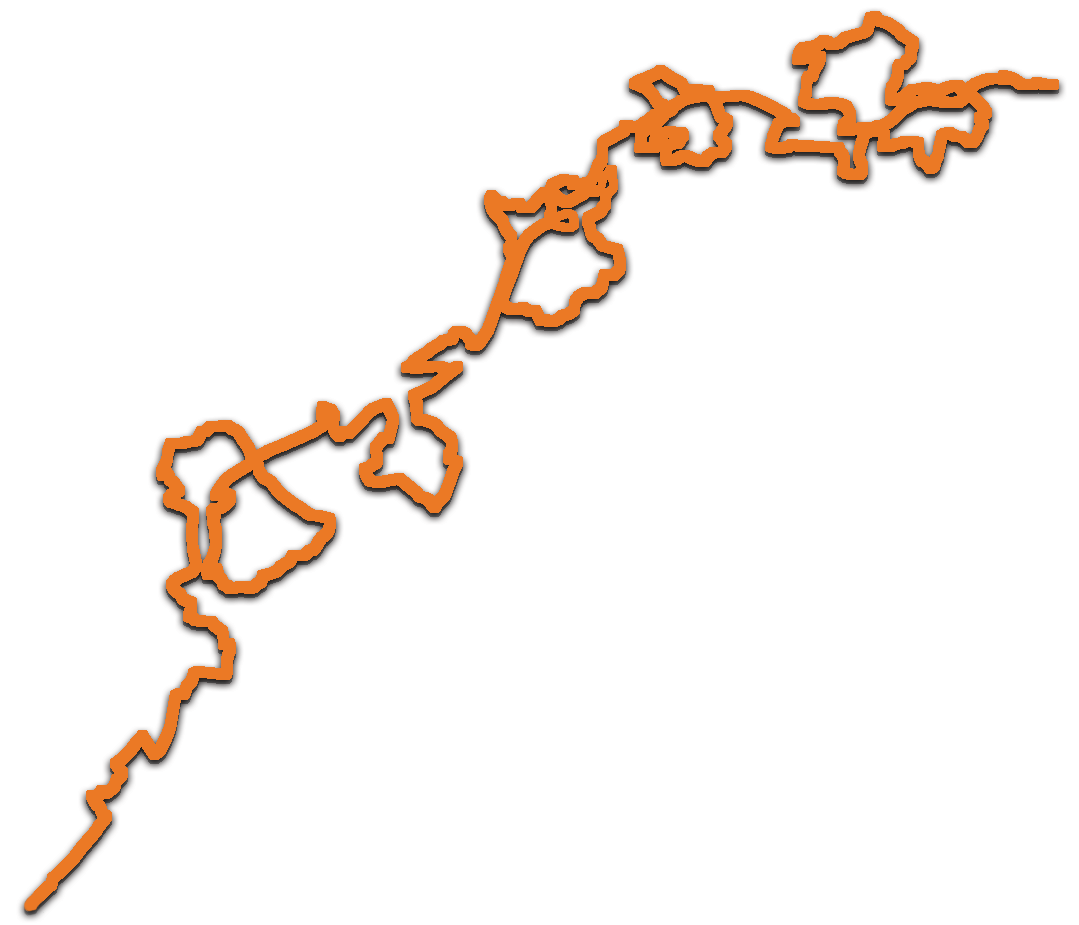

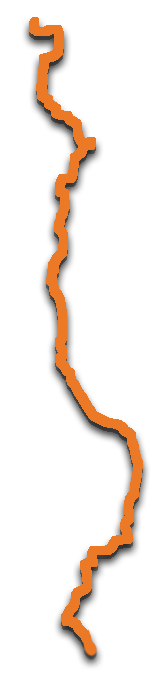

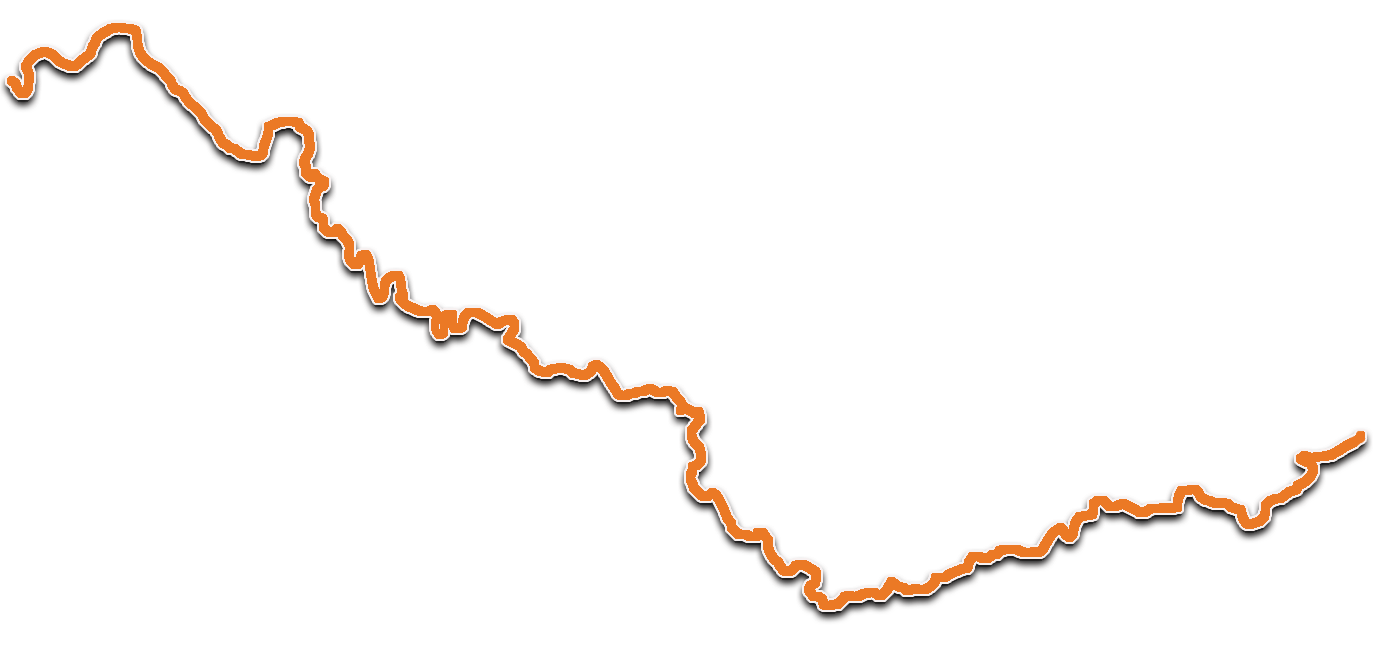

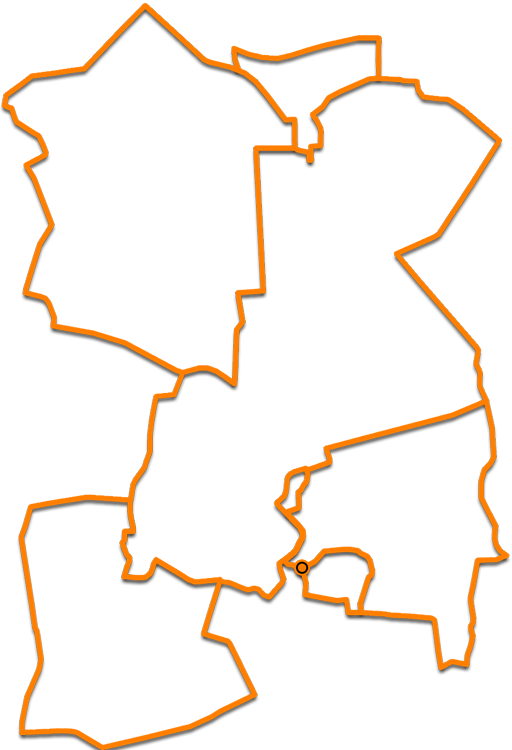

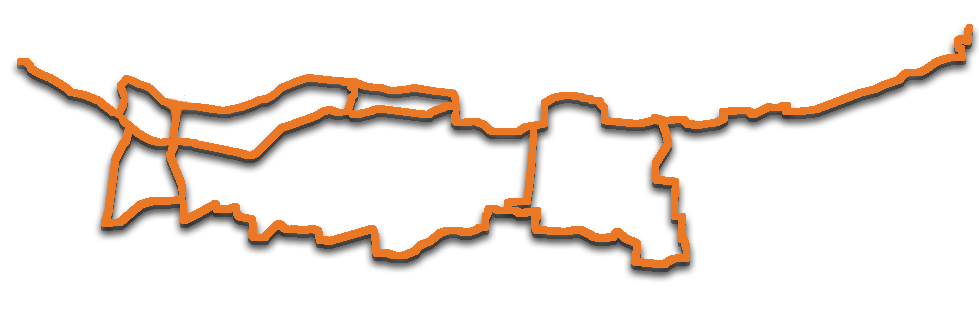

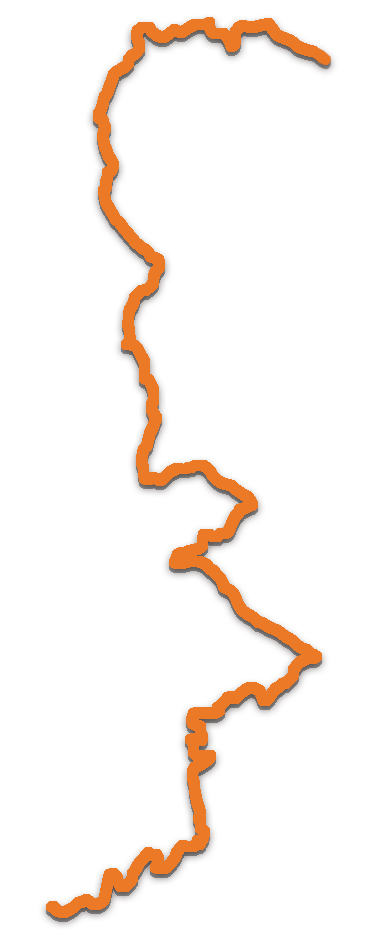

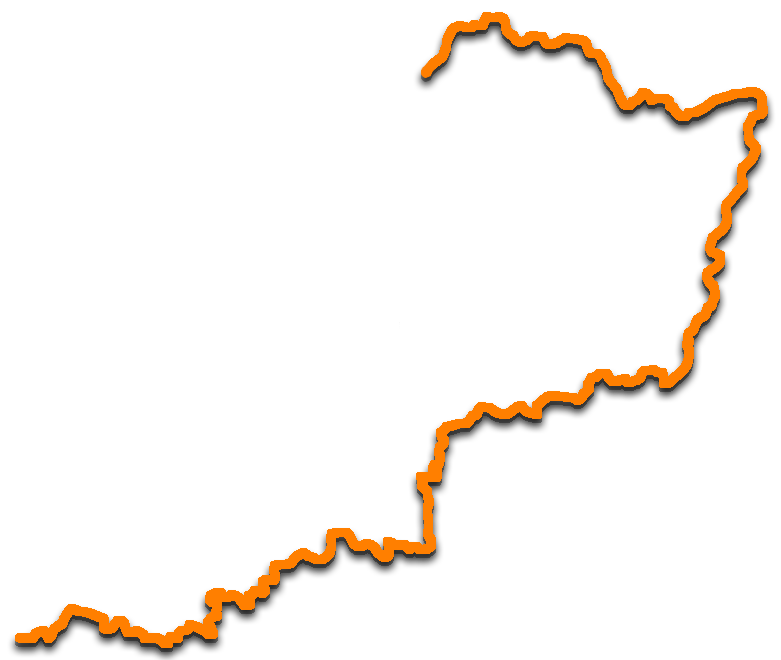

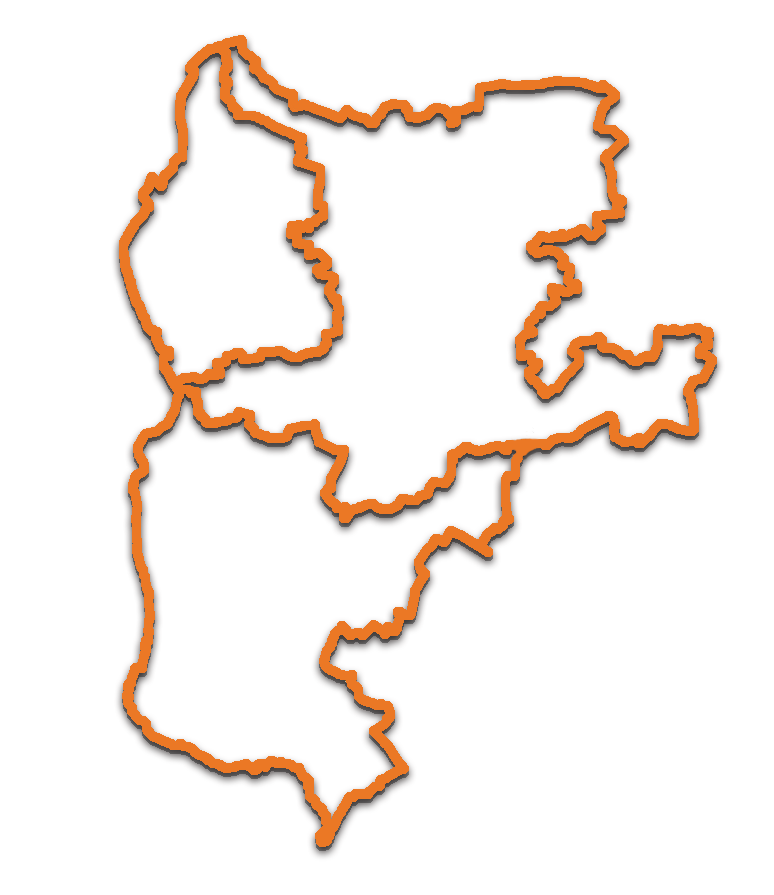

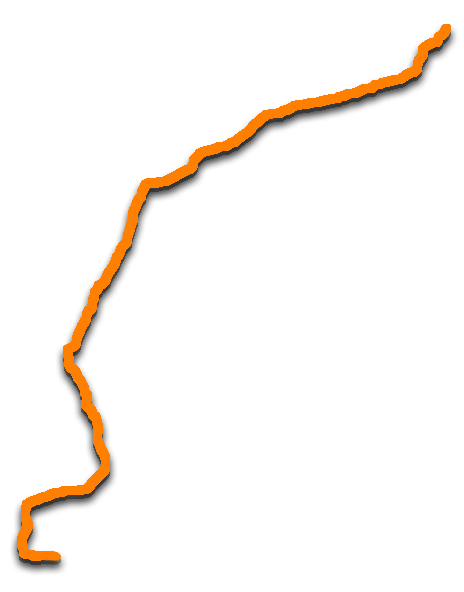

Der Hauptzulauf ist der Alpenrhein im Südosten des Bodensees. Als Hochrhein fließt der See bei Stein am Rhein wieder ab. Der Bodensee gliedert sich in den Ober-, Unter- und Überlinger See. Neben Deutschland grenzen auch die Schweiz und Österreich an das Ufer des Sees. Für die Radwanderer ist diese Region ein Eldorado. Der Bodensee ist ein Klassiker unter den Radfernwegen und gehört zu den beliebtesten Radkursen Europas. Über 200.000 Pedalritter werden hier jährlich gezählt. Das leicht hüglige Umland, das Alpenpanorama, die vielen Sehenswürdigkeiten und das türkis glitzernde Wasser des Bodensees machen diese Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis! Der Rundkurs ist etwa 260 Kilometer lang und führt durch Baden-Württemberg, Bayern, das österreichische Bundesland Vorarlberg und durch die Schweizer Kantone St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen. Die größten Städte sind Konstanz, Friedrichshafen und Bregenz. Wer zwischendurch abkürzen möchte, dem stehen die verschiedenen Verkehrsschiffe der Weißen Flotte zur Verfügung, oder man nutzt eine der Autofähren.

Mehrere Abstecher sind möglich und durchaus empfehlenswert. So liegt der Rheinfall von Schaffhausen nur gut 20 Kilometer von der Hauptstrecke entfernt, das Schloss Salem sogar nur acht – allerdings geht es dorthin stark bergauf! Ein besonderer Tipp ist die Fahrt mit der Seilbahn auf den Hausberg Pfänder, auf der man das Fahrrad mitnehmen kann. Die Sausefahrt hinab ist eine tolle Gaudi – die Bremsen sollten allerdings im guten Zustand sein! Ansonsten bietet der Bodensee-Radweg eine Fülle von Sehenswürdigkeiten: alte Burgen und Schlösser, bezaubernde mittelalterliche Stadtkerne, interessante Inseln (Mainau, Reichenau, Lindau, Werd) und hochinteressante Museen, wie das Pfahlbaumuseum in Uhldingen oder das Zeppelinmuseum in Friedrichshafen sowie die weltberühmte Seebühne in Bregenz.

Die Beschilderung ist länderübergreifend leider noch nicht ganz einheitlich. In Deutschland leitet ein stilisierter Radler mit einem runden Pfeil als Hinterrad, das blau gefüllt ist, den Weg. Das österreichische Pendant zeigt einen weißen Radler mit blauem Hinterrad in einem roten Kreis. In der Schweiz kann man auch dem Rheinradweg, der Schweizer Radroute #2 folgen, die denselben Wegen folgt.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf www.bodensee-radweg.de.

Charakteristik

Obwohl die Alpen und die angrenzenden Mittelgebirge ständig in Sichtweite sind, verläuft der Radweg überwiegend flach in unmittelbarer Nähe des Sees. Ausnahmen sind jedoch Teilstücke bei Sipplingen, auf dem Bodanrück und auf der Halbinsel Höri. Auch bei den Abstechern zum Rheinfall oder zum Schloss Salem gibt es größere Steigungen. Die meisten Radler fahren im Uhrzeigersinn und in den Sommermonaten ist die Strecke stark frequentiert. Die Beschilderung ist beidseitig gut sichtbar angebracht, fällt jedoch in den verschiedenen Ländern leicht unterschiedlich aus. Die Oberflächenbeschaffenheit ist in der Regel gut und asphaltiert. Leider ist das Verkehrsaufkommen teilweise recht hoch, bei Friedrichshafen kann es schon unangenehm sein. Ansonsten ist die Tour familienfreundlich und kann auch von ungeübten Radlern bedenkenlos in Angriff genommen werden.

Ortschaften entlang der Route

Konstanz / Allensbach / Bodman-Ludwigshafen / Sipplingen / Überlingen / Uhldingen-Mühlhofen / Meersburg / Stetten / Hagnau am Bodensee / Immenstaad am Bodensee / Friedrichshafen / Eriskirch / Langenargen / Kressbronn am Bodensee / Nonnenhorn / Wasserburg (Bodensee) / Lindau (Bodensee) / Bregenz / Hard / Fußach / Höchst (Vorarlberg) / Gaißau / Rheineck SG / Thal SG / Rorschacherberg / Rorschach / Goldach SG / Horn TG / Steinach / Arbon / Egnach / Salmsach / Romanshorn / Uttwil / Kesswil / Güttingen / Altnau / Münsterlingen / Bottighofen / Kreuzlingen / Gottlieben / Tägerwilen / Ermatingen / Salenstein / Berlingen / Steckborn / Mammern / Eschenz / Stein am Rhein / Öhningen / Gaienhofen / Moos (am Bodensee) / Radolfzell am Bodensee / Reichenau

Konstanz

ie ehemalige Reichsstadt Konstanz liegt am Seerhein, einem nur 4 Kilometer langen Fluss innerhalb des Bodensee-Beckens, der den Obersee mit dem etwas tiefer gelegenen Untersee verbindet. Der Beginn des Seerheins wird mit der alten Konstanzer Rheinbrücke definiert. Hier beginnt die Kilometrierung des Rheins. Die Altstadt mit dem Stadtteil ‚Paradies‘ liegt linksrheinisch am Abfluss des Bodensees und bildet damit das einzige linksrheinische Gebiet in ganz Baden-Württemberg. Im Süden ist Konstanz mit seiner Schweizerischen Zwillingsstadt Kreuzlingen zusammengewachsen. Die Grenze zur Schweiz verläuft mitten durch einzelne Häuserzeilen. Als Fußgänger oder Radfahrer gibt es mehrere Übergänge, wo nur noch Schilder darauf hinweisen, dass man eine Staatsgrenze überschreitet. An warmen Sommerabenden trifft man sich am Hafen. Mit Blick auf den Bodensee kann man hier flanieren, verweilen und essen gehen. Hier befindet sich auch das Konzilgebäude – ursprünglich eigentlich nur ein riesiges Warenlager. Während des Konzils von Konstanz fand in diesem Bauwerk sogar einmal eine Papstwahl statt. Das Konzil, das hier 1414 bis 1418 stattfand, war der größte mittelalterliche Kongress nördlich der Alpen. Er hatte zum Ziel, die zerspaltene katholische Kirche wieder zu einigen. Papst Johannes XXIII. hatte ihn einberufen, doch endete dieser auch mit seiner Absetzung. Im Zuge des Konzils wurde der berühmte böhmische Kirchenreformer Jan Hus in Konstanz verhaftet, verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Er gilt als Wegbereiter für die protestantische Lehre des Martin Luther. Ein Museum und der Hussenstein erinnern an den großen Reformator. Aber auch die ‚Imperia‘, die bissig satirische Riesenfigur am Hafen von Konstanz, spielt auf die Machtspielchen während des Konzils an. Das Kunstwerk von Peter Lenk gehört inzwischen zu den Wahrzeichen der Stadt.

Das prägende Gebäude der Altstadt ist das Münster ‚Unserer Lieben Frau‘, das zu den größten und bedeutendsten Kirchenbauten am Bodensee gehört. In der markanten Basilica minor fanden damals die Verhandlungen des Konzils statt. Der Aufstieg zum Westturm bietet einen prächtigen Blick über die Stadt und den Bodensee. Zwischen Münster und Seerhein erstreckt sich der älteste Teil von Konstanz, die Niederburg, auch Paradies genannt. Sie beeindruckt durch eine geschlossene mittelalterliche Bebauung mit Häusern aus dem 12. – 15. Jahrhundert. In der gesamten Altstadt finden sich zahlreiche historische Gebäude, teilweise hübsch bemalt und eindrucksvolle Plätze, auf denen es sich gut verweilen lässt. Der Obermarkt und die Markstätte bildeten die wichtigsten Plätze im Mittelalter, am Münsterplatz wurden sogar die Reste eines römischen Kastells gefunden. Auffällig ist die hohe Anzahl von Kirchen und ehemaligen Klöstern. In der Stephanskirche predigte einst sogar Huldrych Zwingli, einer der weiteren großen Kirchenreformer. Mehrere Kirchen wurden inzwischen profaniert. So dient die einstige Paulskirche heute als Kulturzentrum K9. Von den Klöstern überlebte nur das Kloster Zoffingen die Wirren von Reformation und Säkularisierung.

Die neueren Stadtteile von Konstanz befinden sich nördlich des Rheines auf der Halbinsel Bodanrück. Hier befindet sich der Fähranleger, an dem die riesigen Autofähren anlegen, die Konstanz mit Meersburg auf der anderen Seite des Überlinger Sees verbinden. In diesem Teil des Bodensees befindet sich auch das bekannteste Eiland des Sees: die Blumeninsel Mainau. Sie ist durch eine langgestreckte Brücke mit dem Festland verbunden und bietet dem Besucher eine prachtvolle farbige Blumenlandschaft und eine vielschichtige subtropische und tropische Vegetation. Sehenswert sind auch das barocke Deutschordenschloss und die hübsche Schlosskirche.

Sehenswertes:

Das Konstanzer Münster gehört zu den größten, bedeutendsten und ältesten Kirchenbauten am Bodensee. Sie ist das höchste Gebäude der Altstadt und prägt als markantes Bauwerk das gesamte Stadtbild. Ihr Ursprung wird um das Jahr 600 vermutet. 1200 Jahre lang diente die Kathedrale als Sitz der Bischöfe von Konstanz. Nach der Auflösung des Bistums im Jahre 1821 wird das Gotteshaus nur noch als einfache katholische Pfarrkirche genutzt. Zwischen 1414 und 1418 wurden in ihr auch die offiziellen Verhandlungen des Konzils von Konstanz abgehalten, welches die Einheit der zersplitterten katholischen Kirche mit mehreren parallel zueinander agierenden Päpsten beenden sollte. In dieser Zeit wurden in dem Gotteshaus rund 200 Predigten mit überwiegend kirchenpolitischen Themen gehalten.

Das Konstanzer Münster gehört zu den größten, bedeutendsten und ältesten Kirchenbauten am Bodensee. Sie ist das höchste Gebäude der Altstadt und prägt als markantes Bauwerk das gesamte Stadtbild. Ihr Ursprung wird um das Jahr 600 vermutet. 1200 Jahre lang diente die Kathedrale als Sitz der Bischöfe von Konstanz. Nach der Auflösung des Bistums im Jahre 1821 wird das Gotteshaus nur noch als einfache katholische Pfarrkirche genutzt. Zwischen 1414 und 1418 wurden in ihr auch die offiziellen Verhandlungen des Konzils von Konstanz abgehalten, welches die Einheit der zersplitterten katholischen Kirche mit mehreren parallel zueinander agierenden Päpsten beenden sollte. In dieser Zeit wurden in dem Gotteshaus rund 200 Predigten mit überwiegend kirchenpolitischen Themen gehalten.

Die heutige dreischiffige Basilica minor gehört zu den größten romanischen Bauwerken im südwestdeutschen Raum. Der damalige Neubau entstand ab 1054 unter Einbeziehung des Querhauses der Vorgängerkirche und wurde 1089 geweiht. Der breite Turmbau mit dem integrierten Westportal entstand zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert im gotisch geprägten Stil, die Turmspitze wurde jedoch erst im 19. Jahrhundert aufgesetzt. Die gotischen Seitenkapellen waren im 15. Jahrhundert ergänzt worden. Die üppige Innenausstattung stammt überwiegend aus dem Barock, des Klassizismus und der Neugotik und wirkt dadurch sehr uneinheitlich.

Die vorromanische Mauritiusrotunde mit ihrem frühgotischen Grabaufbau ist das Ziel vieler Pilger auf dem Jakobsweg. Sie wurde im Jahre 940 errichtet und schließt sich südlich an das Münster an. Den Aufstieg in den 40 m hohen Westturm sollte man sich nicht entgehen lassen, denn er bietet einen prächtigen Blick über die Stadt und den Bodensee.

Vor dem mächtigen Münster Unserer Lieben Frau erstreckt sich der Münsterplatz. Schon im 4. Jahrhundert hatte hier ein römisches Kastell gestanden. Noch heute stehen hier zwei weitere sehenswerte mittelalterliche Gebäude. Am ‚Haus zur Kunkel‘ beeindrucken alte Wandmalereien aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Das ‚Haus zur Katz‘ entstand 1425 und diente einst als Zunfthaus. Der schmucke Bau gilt als das älteste Renaissancegebäude nördlich der Alpen und wurde dem Palazzo Vecchio in Florenz nachempfunden. Heute gehört das Haus zur Katz zum Kulturzentrum am Münsterplatz.

Im Jahr 2003 entdeckte man unter dem Münsterplatz die Überreste eines römischen Kastells, das wahrscheinlich im 4. Jahrhundert errichtet worden war. Es gehörte zu einer befestigten Verteidigungslinie, die entlang des gesamten Bodenseeufers verlief. Als sich die Römer im Jahr 401 aus der Region zurückzogen, wurde auch dieses Kastell aufgegeben. Die freigelegten Ruinen befinden sich in einem unterirdischen Raum, der im Rahmen einer Führung besichtigt werden kann.

Zwischen dem Münster und dem Seerhein erstreckt sich das älteste Stadtviertel von Konstanz. Es entstand im 7. Jahrhundert als Wohnviertel der bischöflichen Bediensteten. Die heutigen historischen Bauwerke wurden zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert errichtet. Der Großteil der Altstadt ist als ein geschlossenes Viertel erhalten und blieb seit dem Mittelalter nahezu unverändert. So ist in dem Labyrinth aus schmalen und engen Gässchen die mittelalterliche Atmosphäre noch spür- und erlebbar. Die vielen kleinen Lädchen laden zum Stöbern und Bummeln ein und das rustikale Ambiente der alten Weinlokale und Bierhäuser lässt einen schönen Abend gemütlich ausklingen.

Im Überlinger See befindet sich nördlich von Konstanz die Insel Mainau. Mit ihrer Fläche von 45 ha. ist sie die drittgrößte, aber wohl bekannteste Insel im Bodensee. Von Südwesten ist sie über eine langgestreckte Brücke zu erreichen. Es führen aber auch Schiffsverbindungen auf die Mainau. Das Eiland ist im Besitz der Grafenfamilie Bernadotte. Sie legten auf dem Molassekalkfelsen eine bunte Park- und Gartenanlage an. Dank des mediterranen Klimas gedeiht hier eine üppige subtropische, teilweise sogar tropische Vegetation, die der Mainau zu Recht auch den Beinamen ‚Blumeninsel‘ einbrachte. Trotz des relativ hohen Eintrittsgeldes erfreuen sich im Sommer zahlreiche Besucher an der überbordenden bunten Blütenpracht von Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Rhododendren und Azaleen. Im 1856 angelegten Arboretum finden sich rund 500 verschiedene, teils sehr seltene Laub- und Nadelbaumarten, darunter Mammutbäume, Tulpenbäume und Zedern. Im italienisch geprägten und streng symmetrisch angelegten Rosengarten blühen zwischen Wasserspielen und Skulpturen rund 500 verschiedene Rosenarten. Ein besonderer Augenschmaus ist der Südgarten, wo im Herbst die herrlichsten Dahliensorten mit leuchtenden Farben miteinander wetteifern. Daneben gibt es Deutschlands größtes Schmetterlingshaus, ein Pfauengehege und einen Streichelzoo.

Im Überlinger See befindet sich nördlich von Konstanz die Insel Mainau. Mit ihrer Fläche von 45 ha. ist sie die drittgrößte, aber wohl bekannteste Insel im Bodensee. Von Südwesten ist sie über eine langgestreckte Brücke zu erreichen. Es führen aber auch Schiffsverbindungen auf die Mainau. Das Eiland ist im Besitz der Grafenfamilie Bernadotte. Sie legten auf dem Molassekalkfelsen eine bunte Park- und Gartenanlage an. Dank des mediterranen Klimas gedeiht hier eine üppige subtropische, teilweise sogar tropische Vegetation, die der Mainau zu Recht auch den Beinamen ‚Blumeninsel‘ einbrachte. Trotz des relativ hohen Eintrittsgeldes erfreuen sich im Sommer zahlreiche Besucher an der überbordenden bunten Blütenpracht von Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Rhododendren und Azaleen. Im 1856 angelegten Arboretum finden sich rund 500 verschiedene, teils sehr seltene Laub- und Nadelbaumarten, darunter Mammutbäume, Tulpenbäume und Zedern. Im italienisch geprägten und streng symmetrisch angelegten Rosengarten blühen zwischen Wasserspielen und Skulpturen rund 500 verschiedene Rosenarten. Ein besonderer Augenschmaus ist der Südgarten, wo im Herbst die herrlichsten Dahliensorten mit leuchtenden Farben miteinander wetteifern. Daneben gibt es Deutschlands größtes Schmetterlingshaus, ein Pfauengehege und einen Streichelzoo.

Wo einst die Burg Mainau stand, wurde zwischen 1739 und 1746 das barocke Deutschordenschloss erbaut. Die Dreiflügelanlage ist der Sitz der Grafenfamilie Bernadotte, die den Nordflügel bewohnt. Im Mitteltrakt finden wechselnde Ausstellungen statt. Der ganz in Weiß und Gold gehaltene ‚Weiße Saal‘ wird häufig als historische Kulisse für Konzerte und andere Veranstaltungen genutzt.

Neben dem Schloss steht die prächtig ausgestattete barocke Schlosskirche St. Marien. Der berühmte Architekt Johann Caspar Bagnato (1696 – 1757) errichtete sie zwischen 1732 und 1739. Die Saalkirche gilt als sein Erstlingswerk. Bagnato, der später auf der Insel verstarb, wurde in der Krypta beigesetzt.

Der gegenüber liegende Gärtnerturm gehörte einst zu der mittelalterlichen Befestigungsanlage und beherbergt heute ein Restaurant, in dem man mit Blick auf den Bodensee speisen kann.

Von der mittelalterlichen Stadtmauer, die Konstanz bis in das 19. Jahrhundert ringartig umschloss, ist nur noch wenig erhalten. Einst besaß die Stadt 20 Wachtürme und Stadttore in zwei hintereinander liegenden Befestigungswällen. Die zweite Ringmauer war im 17. Jahrhundert hinzugekommen. Drei Elemente sind noch erhalten. Der Rheintorturm war einst der einzige Zugang zur Stadt von Norden. Ihm war eine Holzbrücke über den Rhein vorgebaut, die direkt zum Tor führte. Das Turmgebäude stammt noch aus dem 13. Jahrhundert, wurde aber im 15. Jahrhundert noch einmal umgebaut. Das bedeutendste erhaltene Tor ist das Schnetztor. Der Fachwerkturm entstammt dem 14. Jahrhundert, besitzt eine Zwingeranlage und begrenzte einst die Stadt nach Süden. Der Pulverturm am Rhein dient heute als Domizil der Narrenzunft. Er gehörte zur inneren Ringmauer.

Von der mittelalterlichen Stadtmauer, die Konstanz bis in das 19. Jahrhundert ringartig umschloss, ist nur noch wenig erhalten. Einst besaß die Stadt 20 Wachtürme und Stadttore in zwei hintereinander liegenden Befestigungswällen. Die zweite Ringmauer war im 17. Jahrhundert hinzugekommen. Drei Elemente sind noch erhalten. Der Rheintorturm war einst der einzige Zugang zur Stadt von Norden. Ihm war eine Holzbrücke über den Rhein vorgebaut, die direkt zum Tor führte. Das Turmgebäude stammt noch aus dem 13. Jahrhundert, wurde aber im 15. Jahrhundert noch einmal umgebaut. Das bedeutendste erhaltene Tor ist das Schnetztor. Der Fachwerkturm entstammt dem 14. Jahrhundert, besitzt eine Zwingeranlage und begrenzte einst die Stadt nach Süden. Der Pulverturm am Rhein dient heute als Domizil der Narrenzunft. Er gehörte zur inneren Ringmauer.

Zu einer spektakulären Unterwasserreise lädt das Sea Life Centre ein. In 30 verschiedenen Aquarien und Schaubecken kann man über 3.000 Tiere beobachten, die am oder im Wasser leben, darunter Haie, Pinguine und Meeresschildkröten. Die Unterwasserwelt des Rheines wird in ihrer Entwicklung vom Quellteich über den Alpenrhein und den Bodensee bis zur Nordsee bei Rotterdam nachvollzogen. Besonderer Anziehungspunkt ist das 320.000 Liter fassende Rote-Meer-Becken mit seinen gefährlich anmutenden Riffhaien und Muränen. In einem 8 m langen Acryltunnel kann der Besucher mitten durch diese eindrucksvolle Meereslandschaft laufen.

Als hochinteressante Erlebnisausstellung präsentiert sich das Bodensee-Naturmuseum im Sea Life Centre. Das Museum zum Anfassen und Mitmachen gewährt einen Überblick über die Entstehungsgeschichte des Bodensees und die vielfältigen Lebensräume im und am See. Die umfangreiche Präsentation stellt die verschiedenen hier lebenden Fischarten, Amphibien, Reptilien, Säugetiere und Vögel vor. Darüber hinaus werden Fossilienfunde und Modelle von ausgestorbenen Tierarten, die hier während der Eiszeit lebten, gezeigt. Auf dem Außengelände gibt es eine Ausstellung der hier vorkommenden Gesteinsarten.

Am Hafen von Konstanz steht die 9 m hohe Betonstatue der ‚Imperia‘. Die massige, 18 t schwere Figur dreht sich alle vier Minuten einmal um die eigene Achse und bezieht sich satirisch auf das Konzil von Konstanz im 15. Jahrhundert. Sie stellt eine Kurtisane in eindeutig erotischen Pose dar, die in ihren Händen zwei entblößte Männlein trägt: Der eine mit den Insignien des Kaisers, der andere mit denen des Papstes.

Am Hafen von Konstanz steht die 9 m hohe Betonstatue der ‚Imperia‘. Die massige, 18 t schwere Figur dreht sich alle vier Minuten einmal um die eigene Achse und bezieht sich satirisch auf das Konzil von Konstanz im 15. Jahrhundert. Sie stellt eine Kurtisane in eindeutig erotischen Pose dar, die in ihren Händen zwei entblößte Männlein trägt: Der eine mit den Insignien des Kaisers, der andere mit denen des Papstes.

Geschaffen wurde die Skulptur 1993 durch den bekannten Bildhauer Peter Lenk (* 1947), der in Bodman-Ludwigshafen lebt. In der Bodenseeregion stolpert man häufig über seine Werke. Mit seinen satirisch-bissigen Arbeiten deutet er auf gesellschaftliche Missstände hin. Die ‚Imperia‘ gehört zu seinen berühmtesten Werken.

Lenk sagte einmal zu der ‚Imperia‘, dass es sich bei den beiden kleinen Figuren nicht um den Papst und den Kaiser handelt, sondern lediglich um Gaukler, die sich die Insignien der weltlichen und geistigen Macht angeeignet haben. Der Betrachter möge selber interpretieren, inwieweit die echten Päpste und Kaiser auch gleichzeitig Gaukler waren…

Das Konzil von Konstanz war der größte mittelalterliche Kongress nördlich der Alpen. Er fand zwischen 1414 und 1418 statt und hatte zum Ziel, die zerspaltene katholische Kirche wieder zu einigen. Zeitweilig gab es bis zu drei Päpste nebeneinander, die ihre jeweiligen Machtpositionen auch mit kriegerischer Gewalt festigen wollten. So residierten in der Reichsstadt Konstanz eine Zeit lang der Gegenpapst Johannes XXIII., Kaiser Sigismund und zahlreiche Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe. Neben dem Gastgeber Fürstbischof Otto III. von Hachberg waren insgesamt 600 Kleriker beteiligt. Im Zuge des Konzils wurde der Reformer Jan Hus in Konstanz verhaftet, verurteilt und auf dem Scheiterhaufen hingerichtet.

Das Konzil von Konstanz war der größte mittelalterliche Kongress nördlich der Alpen. Er fand zwischen 1414 und 1418 statt und hatte zum Ziel, die zerspaltene katholische Kirche wieder zu einigen. Zeitweilig gab es bis zu drei Päpste nebeneinander, die ihre jeweiligen Machtpositionen auch mit kriegerischer Gewalt festigen wollten. So residierten in der Reichsstadt Konstanz eine Zeit lang der Gegenpapst Johannes XXIII., Kaiser Sigismund und zahlreiche Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe. Neben dem Gastgeber Fürstbischof Otto III. von Hachberg waren insgesamt 600 Kleriker beteiligt. Im Zuge des Konzils wurde der Reformer Jan Hus in Konstanz verhaftet, verurteilt und auf dem Scheiterhaufen hingerichtet.

Am Ufer des Bodensees steht das mächtige Konzilgebäude. Es wurde 1388 als Warenlager erbaut und diente lange Zeit als Umschlagsplatz für den Konstanzer Hafen. Im Jahre 1417 fand in dem dreistöckigen Gebäude das Konklave zur Wahl von Papst Martin V. statt. So bürgerte sich für das Hafenlager der Begriff ‚Konzilgebäude‘ ein. Heute nennt man es umgangssprachlich nur noch ‚das Konzil‘. Es beherbergt ein Gasthaus mit mehreren Tagungsräumen.

Nördlich des Rheines außerhalb der Altstadt von Konstanz stehen die alten Gebäude der Reichsabtei des Benediktinerordens. Dieser war bereits im 10. Jahrhundert gegründet worden. Die heutigen Klosterbauten entstanden allerdings erst 1769. Doch der Konvent überlebte die Säkularisierung nicht und wurde 1802 aufgelöst. Danach dienten die Abteigebäude zunächst als Adelswohnsitz, später als Militärkrankenhaus und als Kaserne. Noch bis 1977 waren hier französische Soldaten stationiert. Die Klosterkirche war inzwischen abgerissen worden. Im Westflügel der Anlage befindet sich heute das Stadtarchiv, im Ost- und Mittelflügel das Archäologische Landesmuseum mit seiner zentralen Schausammlung. Die Ausstellung zeigt nachgestellte Grabungsstätten, jungsteinzeitliche, bronzezeitliche und römische Siedlungsplätze sowie Darstellungen alter Burg-, Manufaktur- und Stadtanlagen. Ein moderner Anbau beherbergt mehrere Schiffsfunde, darunter das älteste Schiff vom Bodensee, das auf das Jahr 1340 datiert wurde.

Das 1454 erbaute einstige Zunfthaus der Metzger beherbergt heute die umfangreiche heimatkundliche Sammlung des Rosgartenmuseums. Das Museum existiert bereits seit 1870 und geht auf die Sammlung des Stadtrates und Apothekers Ludwig Leiner zurück, der seinerzeit mittelalterliche Kunstschätze und historisch bedeutende Gegenstände zusammentrug, um sie vor dem Verfall zu bewahren. Inzwischen besitzt das Museum eine ansehnliche Sammlung von Exponaten aus den Bereichen Kunst, Kultur und Geschichte, von der Frühgeschichte bis zur Moderne. Alle Gegenstände stammen aus Konstanz oder aus der Bodenseeregion. Der Prähistorische Saal, der inzwischen selber unter Denkmalschutz steht, stellt mit einer Museumseinrichtung des 19. Jahrhunderts ein Museum im Museum dar. Sehenswert ist der Zunftsaal der Metzger, der auch für Veranstaltungen genutzt werden kann.

Die Galerie zeigt in jährlich mehrfach wechselnden Kunstschauen Gemälde, Druckgraphiken und Plastiken aus dem eigenen Bestand. Das umfangreiche Konvolut besteht aus rund 7.000 Werken und geht auf die Sammlung des Theologen Ignaz Heinrich Karl Freiherr von Wessenberg (1774 – 1860) zurück. Dieser hatte seinerzeit auch eine riesige Privatbibliothek von über 20.000 Buchbänden besessen, die heute als Wessenberg-Bibliothek innerhalb der Bibliothek der Universität Konstanz für Forschungszwecke zugänglich ist.

Die Galerie zeigt in jährlich mehrfach wechselnden Kunstschauen Gemälde, Druckgraphiken und Plastiken aus dem eigenen Bestand. Das umfangreiche Konvolut besteht aus rund 7.000 Werken und geht auf die Sammlung des Theologen Ignaz Heinrich Karl Freiherr von Wessenberg (1774 – 1860) zurück. Dieser hatte seinerzeit auch eine riesige Privatbibliothek von über 20.000 Buchbänden besessen, die heute als Wessenberg-Bibliothek innerhalb der Bibliothek der Universität Konstanz für Forschungszwecke zugänglich ist.

Das Eiland gehört mit einer Fläche von 1,8 ha zu den kleineren Inseln im Bodensee. Sie ist durch einen nur 6 m breiten Graben von der Altstadt getrennt und somit nicht sofort als Insel erkennbar. Eine Brücke führt über den schmalen Graben hinüber. Schon die Römer hatten hier ein Kastell errichtet. Zuvor hatte auf der Insel eine keltische Fischersiedlung bestanden. Im 13. Jahrhundert übernahmen Dominikanermönche das Landstück, um darauf ein Kloster zu errichten, in dem später auch der berühmte Mystiker und Dichter Heinrich Suso lebte. Im Jahre 1415 wurde in dem Kloster der Reformator Jan Hus festgesetzt, bevor er als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Im Zuge der Säkularisierung wurde das Dominikanerkloster aufgelöst und die Gebäude wurden zunächst als Fabrik genutzt. Nach einer umfangreichen Renovierung befindet sich heute ein Luxushotel in dem alten Gemäuer. Der mittelalterliche Kreuzgang mit seinen großen Wandbildern, die allerdings erst im späten 19. Jahrhundert entstanden, ist noch erhalten. Die ehemalige Klosterkirche mit den alten Märtyrer-Fresken wird vom Hotel als Festsaal genutzt.

Der aus Tschechien stammende Theologe Jan Hus (um 1369 – 1415) war einer der bedeutendsten Kirchenreformer des Mittelalters und gilt als Wegbereiter für die Lehren Martin Luthers. Auf dem Konzil von Konstanz wurde er gemeinsam mit seinem Wegbegleiter Hieronymus von Prag wegen Ketzerei zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt.

Das historische Fachwerkgebäude aus dem 15. Jahrhundert, in dem sich heute das Hus-Museum befindet, soll im November 1414 die letzte Herberge von Jan Hus gewesen sein, bevor er verhaftet wurde. Das Museum zeigt Dokumente und Bilder über das Leben und Wirken des Kirchenreformers sowie zur Hussittenbewegung, die nach dessen Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen entstand. Die Hussitten agierten vor allem gegen die böhmischen Könige, die damals in Personalunion auch das Amt des deutschen Kaisers bekleideten sowie gegen die Katholische Kirche. Die Auseinandersetzungen gipfelten in den Jahren 1419 bis 1434 in den Hussittenkriegen.

Der aus Tschechien stammende Theologe Jan Hus (um 1369 – 1415) war einer der bedeutendsten Kirchenreformer des Mittelalters und gilt als Wegbereiter für die Lehren Martin Luthers. Auf dem Konzil von Konstanz wurde er gemeinsam mit seinem Wegbegleiter Hieronymus von Prag wegen Ketzerei zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt.

Der Hussenstein ist ein großer Findling mit einer Innschrift, der an die grausame Verbrennung des religiösen Vordenkers an dieser Stelle erinnert. An jedem 6. Juli, dem Todestag von Jan Hus und Hieronymus von Prag, findet hier eine Gedenkfeier statt. Hus, dessen Name aus dem tschechischen übersetzt ‚Gans‘ bedeutet, soll kurz vor der Vollstreckung gesagt haben: ‚Heute bratet ihr eine Gans. Aber aus der Asche wird ein Schwan entstehen!‘

Das bereits 1607 eingerichtete Theater gilt als die älteste dauerhaft bespielte Sprechbühne Deutschlands. Ursprünglich war sie ein Teil vom Gymnasium des Konstanzer Jesuitenklosters und die ersten Schauspieler waren Jesuitenschüler. Die heutige Aufteilung von Bühnenturm und Zuschauerraum entstand bei einem Umbau in den 1930er Jahren. Das Theater bietet Platz für insgesamt 400 Personen.

Die älteste Kirche in Konstanz ist die Stephanskirche. Sie wurde bereits in der späten Römerzeit gegründet und befand sich zunächst außerhalb der ersten Siedlung von Konstanz. Vermutlich handelte es sich bei dem ersten Gotteshaus um ein Holzgebäude. Um 900 siedelte sich an der Kirche ein Kollegiatstift an. Während dieser Zeit entwickelte sich um St. Stephan eine eigene Siedlung und 1130 wurde die Kirche dann zu einer romanischen Basilika ausgebaut. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche nochmals erheblich ausgebaut und erhielt dabei ihr heutiges Aussehen. In der Reformationszeit war St. Stephan zeitweilig zwinglisch. Huldrych Zwingli (1484 – 1531) selber predigte in der Kirche. Von der wertvollen Innenausstattung ist das Sakramentshäuschen von 1594 erwähnenswert. Von der barocken Ausstattung (17./18. Jhd.) sind nur noch die Kanzel, mehrere Figuren und Teile des Orgelprospektes erhalten. Der Hochaltar von 1863 ist neugotisch.

Von dem 1268 gegründeten innerstädtischen Augustinerkloster ist nur die ehemalige Stiftskirche erhalten. Nach der Auflösung des Klosters im Jahre 1802 wurden die restlichen Ordensgebäude abgebrochen. In der dreischiffigen gotischen Basilika beeindrucken die spätgotischen Wandgemälde. Sie wurden von Kaiser Sigismund gestiftet und stammen noch aus der Zeit des Konstanzer Konzils im 15. Jahrhundert. Mitte des 18. Jahrhunderts erhielt das Gotteshaus ein barockes Spiegelgewölbe mit reichhaltigen Stuckaturen. Gleichzeitig wurden die Kirchenwände mit Gemälden ausgeschmückt.

Das evangelische Gotteshaus mit dem schlanken Turm und dem spitzen Turmhelm wurde zwischen 1865 und 1873 erbaut. Dank der hervorragenden Akustik wird die Kirche am Lutherplatz sehr häufig für Konzerte genutzt.

Die ehemalige Paulskirche stammt ursprünglich aus romanischer Zeit. Das Gebäude befindet sich mitten in der Altstadt, wurde aber bereits im 19. Jahrhundert profaniert. Heute dient es als kommunales Kunst- und Kulturzentrum K9. Hier finden Kabarett- und Theaterveranstaltungen, Konzerte, Performances und Discos statt. Im Inneren sind noch zahlreiche Details aus dem ehemaligen Gotteshaus zu entdecken. Daneben gibt es auch eine Café-Bar mit einem gemütlichen Biergarten im Außenbereich.

Außerhalb der Stadtmauern von Konstanz hatte im heutigen Stadtteil Allmannsdorf bereits im 13. Jahrhundert eine Kirche gestanden. Der markante Kirchturm stammt noch aus dieser Zeit und mutet wie ein wehrhafter Wachturm an. Er gehört heute zu den Wahrzeichen von Konstanz. Das ehemalige gotische Kirchenschiff wurde 1845 abgetragen und durch einen Neubau ersetzt.

Ursprünglich war die Christuskirche in der Konstanzer Altstadt als Jesuitenkirche erbaut worden. Sie entstand zwischen 1604 und 1607 im Stil der Spätrenaissance, wurde aber bereits 75 Jahre später barockisiert. Nachdem der Jesuitenorden 1733 aufgelöst wurde, hielt man in der Kirche zunächst Schulgottesdienste ab. Noch immer sind im Chorgestühl die Ritzereien von Schülern aus dem 18. und 19. Jahrhundert erhalten. Diese Unart ist also keinesfalls nur ein Unfug der Neuzeit! Seit 1904 wurde das Gotteshaus dann durch die Alt-Katholische Gemeinde genutzt. Die Ausstattung entstammt dem Stil des Rokoko. Sehenswert sind der Hochaltar mit vergoldetem Tabernakelaufsatz, die beiden Seitenaltäre, das Madonnenbild aus dem 18. Jahrhundert sowie die Kanzel mit ihrem reichen Schnitzwerk.

Im Jahre 1257 gründete Bischof Eberhard II. von Konstanz das Dominikanerinnenkloster. Die Schwesterngemeinschaft überlebte als einziges Konstanzer Kloster sowohl die Reformation als auch die Säkularisierung. Seit 1775 hatten die Schwestern hier eine Mädchenschule betrieben. Bis heute ist der Konvent von Nonnen bewohnt. Die Klosterkirche St. Katharina wurde im 18. Jahrhundert barock umgestaltet. Trotzdem sind noch immer spätromanische und gotische Bauelemente deutlich erkennbar.

Das Mitte des 13. Jahrhunderts gegründete Franziskanerkloster wurde im Zuge der Säkularisierung aufgehoben. Im ausgehenden 17. Jahrhundert hatte man die Gebäude des Bettelordenklosters noch barockisiert und teilweise sogar neu aufgebaut. Die Stadt Konstanz übernahm die historischen Gebäude nach der Auflösung des Konvents und nutzt sie seit 1845 als Schulhaus und Stadthalle.

Als während des Dreißigjährigen Krieges im Jahre 1632 die Schweden vor Konstanz lagen, gelobten die Bürger den Bau einer Kapelle, sollten die Belagerer wieder abziehen. Die schwedischen Heerscharen zogen im folgenden Jahr tatsächlich wieder ab und so entstand 1638 eine schlichte Kapelle, die der Gnadenkapelle im italienischen Loreto nachempfunden wurde. Sehenswert ist ein Gnadenbild aus gotischer Zeit, das sich im Innenraum hinter dem Altar befindet.

Die offene überdachte Bethalle vor der Kapelle wird auch heute noch für Gottesdienste genutzt.

Das siebenstöckige Gebäude in der Hohenhausgasse wurde 1294 durch Bischof Heinrich von Klingenberg und seinem Bruder Albrecht als repräsentatives Bürgerhaus erbaut. Lange Zeit war es das höchste Profangebäude in Konstanz. Die Wandmalereien stammen allerdings erst aus dem letzten Jahrhundert.

Im 16. Jahrhundert diente das historische Rathaus noch als Zunfthaus der Leinenweber. 1593 erfolgte der Umbau im Renaissance-Stil. Die Fassadenmalereien an der Vorderfront entstanden 1864 und stellen Szenen aus der Stadtgeschichte dar. Ein Bilderfries beschreibt den historischen Friedensschluss von Konstanz im Jahre 1183 zwischen Kaiser Friedrich I. Barbarossa und den Städten der Lombardei und die Auseinandersetzung zwischen dem katholischen Kaiser Karl V. und der protestantischen Bevölkerung im Jahre 1548. Sehenswert ist der im Renaissancestil gestaltete Innenhof.

Im 16. Jahrhundert diente das historische Rathaus noch als Zunfthaus der Leinenweber. 1593 erfolgte der Umbau im Renaissance-Stil. Die Fassadenmalereien an der Vorderfront entstanden 1864 und stellen Szenen aus der Stadtgeschichte dar. Ein Bilderfries beschreibt den historischen Friedensschluss von Konstanz im Jahre 1183 zwischen Kaiser Friedrich I. Barbarossa und den Städten der Lombardei und die Auseinandersetzung zwischen dem katholischen Kaiser Karl V. und der protestantischen Bevölkerung im Jahre 1548. Sehenswert ist der im Renaissancestil gestaltete Innenhof.

Im Mittelalter war der Obermarkt neben der Marktstätte der wichtigste Platz der Reichsstadt. Hier befanden sich die Gerichtsstätte und der Pranger. An diesem wurden Mitbürger wegen minderer Vergehen gefesselt zur Schau gestellt, um sie dem Spott des Volkes auszusetzen. Das Anprangern war eine Ehrenstrafe. Auch heute ist der Obermarkt einer der zentralen Plätze von Konstanz und Anlaufpunkt einer jeden touristischen Führung, denn er wird von einer Vielzahl von historisch bemerkenswerten Bauten umgeben. Dazu gehören im Norden die Häuser ‚Zum Egli‘ und ‚Zum Kemlin‘ (15. Jhd.), in denen sich heute das Hotel Barbarossa befindet, im Osten das spätgotische Hochhaus ‚Zum Hohen Hafen‘ mit seinen berühmten Wandgemälden (um 1900), im Süden das ‚Malhaus‘ und der ‚Fischgrat‘, der im 13. Jahrhundert auch als Richtstätte diente und im Westen das Haus ‚Zum großen Mertzen‘ mit seinem auffälligen Giebel aus dem frühen 17. Jahrhundert.

An der Marktstätte steht das 1774 erbaute Haus ‚Zum Wolf‘. Es gehört damit zu den wenigen Neubauten in Konstanz in dieser Zeit. Bemerkenswert ist die in der Stadt einzigartige und reich mit Ornamenten verzierte Rokokofassade.

Neben dem Obermarkt war die Münzstätte einst der wichtigste Platz der Reichsstadt Konstanz. Hier befindet sich auch der 1897 vom Bildhauer Hans Baur geschaffene und in den 1980er Jahren umgestaltete Kaiserbrunnen. Er besitzt zahlreiche Anspielungen auf Begebenheiten aus der Vergangenheit der Stadt.

Bereits im 17. Jahrhundert hatte auf der Halbinsel zwischen Obersee und Überlinger See ein Rebgut gestanden. Nach dem Abriss entstand 1889/90 auf den alten Fundamenten im Stil der Neo-Renaissance das Schloss Seeheim. 45 Jahre lang wurde es durch den Dichter Wilhelm von Scholz bewohnt. Heute beherbergt es eine Akademie und ein Café-Restaurant.

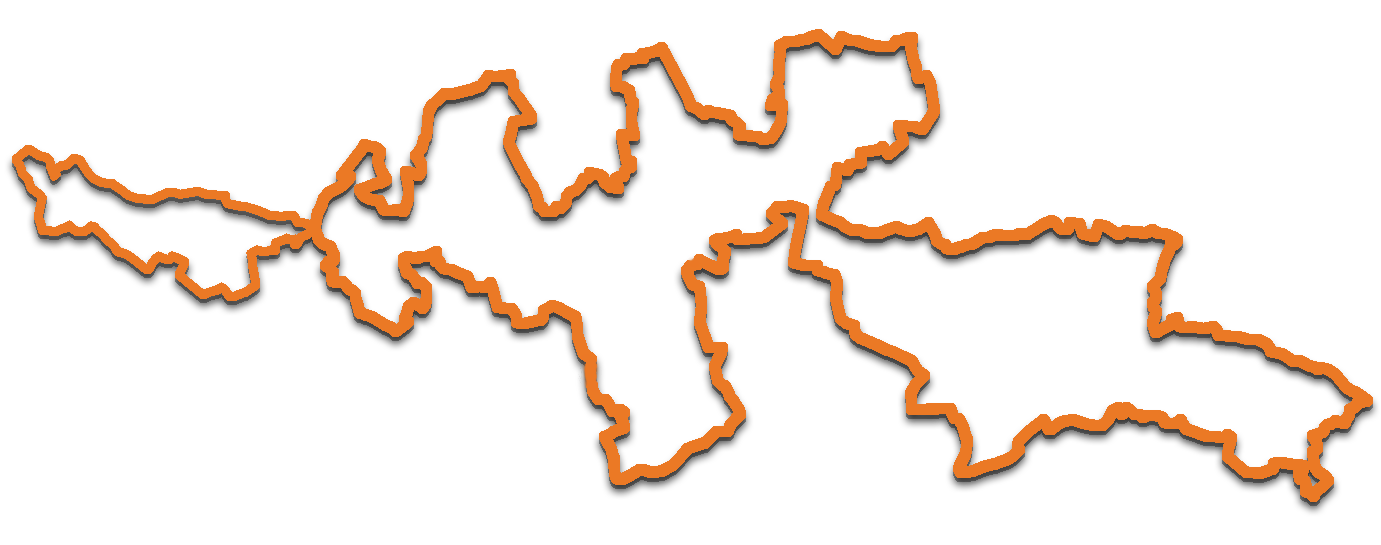

Radrouten die durch Konstanz führen:

Allensbach

uf der Halbinsel Bodanrück zwischen Konstanz und Bodan-Ludwigshafen befindet sich der Ort Allensbach. Im Norden wird das Gemeindegebiet vom Überlinger See, im Süden vom Untersee begrenzt. Bekannt geworden ist der idyllisch gelegene Ort durch das Institut für Demoskopie, das uns bei jeder Wahl die neusten Prognosen und Hochrechnungen präsentiert. Das Gebiet wurde bereits in der Jungsteinzeit besiedelt. Die Grabungsstätten am Strandbad gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe ‚Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen‘. Auch die Römer haben hier Spuren hinterlassen. Im Mittelalter besaß Allensbach sogar die Stadtrechte und eine Stadtmauer. Doch seit der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, bei dem der Marktflecken stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, ruhten die Stadtrechte – bis zum heutigen Tage! Wahrzeichen des Ortes ist die Nikolauskirche mit ihrem markanten Zwiebelturm. Drei Schlösser liegen verstreut im Hinterland des betulichen Dorfes. Ein besonderes Naturspektakel bietet die Marienschlucht bei Kargegg, wo sich ein Bächlein tief in den Abhang zum Bodensee eingefräst hat. Ein Holztreppensteg führt hinunter zu einem Schiffsanleger mit Anschluss nach Überlingen, Bodman und Ludwigshafen.

Sehenswertes:

Fritz Mühlenweg (1898 – 1961) war ein Kaufmann, der zwischen 1927 und 1932 drei Mal die Mongolei bereiste. Dabei hatte er auch an der letzten Ostasien-Expedition des Sven Hedin teilgenommen. Seine Reisen, die Erfahrungen und die Eindrücke verarbeitete er später in zwei Romanen, zahlreichen Erzählungen und Bildern. Sein preisgekröntes Buch ‚In geheimer Mission durch die Wüste Gobi‘ machte ihn zum Bestsellerautor. Mühlenweg zog 1935 nach Allensbach, wo er bis zu seinem Tode lebte. Das Mühlenweg-Museum in den oberen Räumen des Bahnhofes erzählt die Lebensgeschichte des Literaten. Neben zahlreichen Gegenständen aus seinem Nachlass werden Fotographien und ein Expeditionsfilm gezeigt.

Der Heimatgeschichtsverein Arbeitsgemeinschaft Allensbach e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, bewahrenswertes aus der Region des Bodanrück zu erhalten und zu pflegen. Die Sammlung umfasst heimatgeschichtliche und volkskundliche Exponate sowie Gemälde einheimischer Künstler. Besonderes Augenmerk wird auf die jungsteinzeitlichen Funde gelegt, die man im Bereich des heutigen Strandbades geborgen hatte. Einst hatte hier eine Pfahlbausiedlung bestanden. Die Grabungsstätte gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Die katholische Kirche St. Nikolaus ist das Wahrzeichen von Allensbach. Der markante Zwiebelturm wurde 1698 erbaut. Das Langschiff ist etwas jünger. Es entstand erst zwischen 1732 und 1735. Bemerkenswert sind der Hochaltar von 1804 sowie zwei ältere Seitenaltäre, die aus der Zeit des Rokoko stammen.

Erhaben steht auf einer kleinen Anhöhe über dem Dorf Freudental das gleichnamige Schloss. Das zweistöckige Barockbauwerk besitzt zwei hübsche gegliederte Volutengiebel, die außen durch Kugeln und Obelisken geschmückt werden. Die nordöstliche Seite wird von einem Mittelrisalit beherrscht, der die obere Fensterreihe etwas überragt. Schloss Freudental wurde 1698 bis 1700 durch Franz Dominik von Paßberg erbaut. Mehrfach wechselten in der Folgezeit die Besitzer und im 19. Jahrhundert blieb es lange Zeit sogar vollständig unbewohnt. Später diente das Gebäude dann als Kriegsgefangenenstätte, als Kinderheim, als Forschungslaboratorium und als Flüchtlingslager. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten kann man das Schloss heute für Veranstaltungen und Tagungen mieten.

Das Dorf Langenrain wurde als Siedlung erstmals 1288 genannt. Damals veräußerten die Herren von Bodman Teile ihrer Güter an das Kloster Salem, später auch an die Herren von Homburg, doch beide Male fiel der Besitz wieder an die Familie Bodman zurück. Im 18. Jahrhundert wurde das heutige Barockschloss und die Kirche St. Josef durch die Herren von Ulm-Langenrain erbaut, die das Gut durch Erbschaft erhalten hatten. Als das Geschlecht mit der Stiftsdame Maria Antonia von Ulm-Langenrain 1814 ausstarb, fiel das Schloss erneut an die Familie Bodman, die in Langenrain auch heute noch wesentliche Ländereien besitzt. Das Bodmansche Barockschloss wird heute als Seminargebäude durch das Institut für Weiterbildung der Fachhochschule Konstanz genutzt.

Nahe des Dorfes Hegne, östlich vom Kernort Allensbach, steht das Schloss Hegne. Aus dem ehemals freistehenden Adelssitzes ist heute ein riesiger Gebäudekomplex geworden, der als Kloster der ‚Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz‘ dient. Das mittelalterliche Schloss stammt vermutlich aus dem 16. Jahrhundert. Ein genaueres Datum ist nicht bekannt. Es wird aber vermutet, dass es bereits eine Burg als Vorgängerbau gegeben hat. 1591 fiel es an den Konstanzer Hochstift. Die Bischöfe bauten das Anwesen zu einem prächtigen Renaissanceschloss aus, um dieses dann als Sommerresidenz zu nutzen. Erst 1803 fiel Schloss Hegne im Zuge der Säkularisierung wieder an weltliche Besitzer. Die Eigentümer wechselten zunächst in rascher Folge. Bis 1882 wurde das Anwesen im Neorenaissancestil überarbeitet, wobei die gesamte Innenarchitektur verändert wurde. Die Außenbefestigung mit den beiden Ecktürmen und der achteckige Treppenturm blieben jedoch in alter Bausubstanz erhalten. 1892 wurde das Schloss schließlich zum Kloster umfunktioniert und immer weiter ausgebaut. Die Klosterkirche St. Konrad wird von zahlreichen Pilgern aufgesucht, da sich in der Krypta das Grab der Ulrika von Hegne befindet. Während das Kloster als Pflegeheim, als Tagungs- und Gästehaus sowie als Sitz der Ordensprovinz Baden-Württemberg dient, ist im eigentlichen Schloss das Noviziat untergebracht.

Im Norden der Halbinsel Bodanrück fällt das Gelände bei Kargegg steil zum Überlinger See ab. Ein kleiner Bach hat hier eine tiefe Schlucht in den fast 100 m tiefen Steilhang gefräst, die teilweise gerade einmal einen Meter Breite misst. Ein Holzsteg führt von der oberen Aussichtsplattform am niederstürzenden Bachlauf entlang bis hinunter zum See. Unten befindet sich ein Landesteg mit Schiffsverbindungen nach Bodman, Ludwigshafen und Überlingen. Am oberen Rand des Abhanges finden sich noch die Mauerreste der vor langer Zeit geschleiften Burgruine Kargegg. Der überwiegende Teil des Weges darf übrigens aus Sicherheitsgründen von Radfahrern nicht genutzt werden. Ein kleiner Fußmarsch lohnt sich aber in jedem Fall!

Auf einem 74 ha großen Gelände werden in verschiedenen Gehegen mehr als 300 Wildtiere gehalten. Neben Rot-, Schwarz- und Damwild finden sich in dem weitläufigen Park auch Braunbären, Wisente und Luchse, aber auch Kleintiere wie Esel und Ponys. Besonders beliebt sind die Flugvorführungen der Falknerei, bei der man verschiedene Greifvögel wie Falken, Adler und Eulen in Aktion bestaunen kann.

Radrouten die durch Allensbach führen:

Bodman-Ludwigshafen

m westlichen Ende des Überlinger Sees liegt die Doppelgemeinde Bodman-Ludwigshafen. Sie entstand 1975 aus der Zusammenlegung der beiden zuvor selbstständiger Gemeinden.

Auf der Südseite des Bodenseearms liegt Bodman. Die Gegend war schon in der Jungsteinzeit besiedelt. Die hier gefundenen Pfahlbausiedlungen gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auch römische Spuren aus dem 1. Jhd. n. Chr. sind nachweisbar. Im 9. Jhd. stand hier die Kaiserpfalz ‚Potamico‘ der Karolinger, die namensgebend für den Bodensee wurde: aus Potamico wurde Bodman und daraus wurde der Begriff ‚Bodensee‘ abgeleitet. Die Grafenfamilie von Bodman ist seit dem 13. Jhd. hier ansässig. Das Schloss Bodan ist seit 1760 der Stammsitz der Familie, ihre Familiengruft befindet sich in der Kirche St. Peter und Paul. Die oberhalb des Ortes auf einer Kuppe des Bodanrücks liegende Ruine Alt-Bodman ist das Wahrzeichen des Überlinger Sees. Am Ortsausgang Richtung Ludwigshafen befindet sich eine Freilichtausstellung mit zahlreichen Skulpturen des bekannten hier lebenden Bildhauers Peter Lenk.

Am Westufer des Sees liegt Ludwigshafen, das ehemalige Sernatingen. Bereits 1145 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Im Jahre 1826 ließ der Großherzog Ludwig von Baden hier einen großen Hafen mit dem Großherzoglich Badischen Hauptzollamt erbauen. Ziel war es, den Güterschiffsverkehr auf dem Bodensee zu fördern und den Ort zu einem wichtigen Umschlagspunkt auszubauen. Doch die aufkommende Eisenbahn machte diese ehrgeizigen Ambitionen zunichte. Das heutige Wahrzeichen des Ortes, das Zollhaus verblieb als stummer Zeuge dieser fehlgeschlagenen Pläne und dient heute als Rathaus sowie als Bürger- und Gästezentrum. Im Zweiten Weltkrieg war Ludwigshafen Ziel mehrerer Luftangriffe, die den Ort schwer beschädigten.

Zwischen den beiden Ortsteilen liegt das Naturschutzgebiet Honsele. Das über 130 ha große Ried ist Brut- und Rastgebiet für zahlreiche Vogelarten, wie Eisvögel, Zwergtaucher und die Nachtigall.

Sehenswertes:

Inmitten einer weitläufigen englischen Parkanlage steht das klassizistische Schloss Bodman. Es wurde 1831/32 als Nachfolgebau eines Mitte des 18. Jahrhunderts errichteten Schlosses erbaut. Die Eckrisalite wurden 1907/09 ergänzt. Seit 1760 ist das Schloss der Stammsitz der Grafenfamilie von Bodman, die auch heute noch das Anwesen bewohnt. Aus diesem Grunde kann nur der Schlosspark besichtigt werden.

Inmitten einer weitläufigen englischen Parkanlage steht das klassizistische Schloss Bodman. Es wurde 1831/32 als Nachfolgebau eines Mitte des 18. Jahrhunderts errichteten Schlosses erbaut. Die Eckrisalite wurden 1907/09 ergänzt. Seit 1760 ist das Schloss der Stammsitz der Grafenfamilie von Bodman, die auch heute noch das Anwesen bewohnt. Aus diesem Grunde kann nur der Schlosspark besichtigt werden.

Nicht weit entfernt steht der alte Schlosstorkel von 1772, der noch bis 1960 zum Pressen der hier angebauten Weinreben genutzt wurde.

Hoch über dem Ort Bodman auf einem Hang des Bodanrücks steht weithin sichtbar die Ruine Alt Bodman. Die über einen Fußweg zu erreichende ehemalige Burg ist das Wahrzeichen des Überlinger Sees. Sie war zu Beginn des 14. Jahrhunderts erbaut worden, nachdem die Vorgängerburg auf dem benachbarten Frauenberg niedergebrannt war. Die neue Burg geriet sehr viel repräsentativer und wehrhafter. Trotzdem wurde sie während des Schwabenkrieges 1499 schwer beschädigt. Im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges wurde sie 1643 durch die Franzosen schließlich niedergebrannt und danach nicht wieder aufgebaut. Die Grafenfamilie von Bodman ließ sich später im neuen Schloss innerhalb des Ortes nieder. Um 1900 ließ der Graf von und zu Bodman an den einstigen mächtigen Wohnturm eine Aussichtsplattform anbringen. Auch der ehemalige Palas, Teile der Zwinger und der Umfassungsmauern sind noch erstaunlich gut erhalten. Die Ruine wurde inzwischen renoviert und ist heute der Öffentlichkeit zugänglich.

Der Großherzog Ludwig von Baden hatte im 19. Jahrhundert große Pläne mit dem damaligen Ort Sernatingen. Er wollte den Güterschiffsverkehr fördern und ließ deshalb 1826 einen großen Hafen erbauen, den er Ludwigshafen nannte. Dabei entstand das mächtige Hauptzollamt als Warenumschlagplatz und Lagerhalle, das noch heute das Seeufer beherrscht. Wenig später wurde auch der gesamte Ort stolz in ‚Ludwigshafen‘ umbenannt. Allein der Erfolg des Projektes blieb aus, denn der aufkommende Eisenbahnverkehr machte die Wassertransportpläne zunichte und die avisierte Blüte Ludwigshafens fiel damit aus. Das Zollhaus, das heute das Wahrzeichen des Ortes ist und ein alter, gut erhaltener Holzkran erinnern noch an diese Zeit. Heute befindet sich in dem Gebäude das Rathaus, Tagungs- und Ausstellungsräume sowie das Bürger- und Gästezentrum.

Der Großherzog Ludwig von Baden hatte im 19. Jahrhundert große Pläne mit dem damaligen Ort Sernatingen. Er wollte den Güterschiffsverkehr fördern und ließ deshalb 1826 einen großen Hafen erbauen, den er Ludwigshafen nannte. Dabei entstand das mächtige Hauptzollamt als Warenumschlagplatz und Lagerhalle, das noch heute das Seeufer beherrscht. Wenig später wurde auch der gesamte Ort stolz in ‚Ludwigshafen‘ umbenannt. Allein der Erfolg des Projektes blieb aus, denn der aufkommende Eisenbahnverkehr machte die Wassertransportpläne zunichte und die avisierte Blüte Ludwigshafens fiel damit aus. Das Zollhaus, das heute das Wahrzeichen des Ortes ist und ein alter, gut erhaltener Holzkran erinnern noch an diese Zeit. Heute befindet sich in dem Gebäude das Rathaus, Tagungs- und Ausstellungsräume sowie das Bürger- und Gästezentrum.

Auf dem Frauenberg über dem Überlinger See steht weithin sichtbar das Kloster Frauenberg. Ursprünglich hatte hier die Burg der Ritter von Bodman gestanden, doch diese war bei einem verheerenden Feuer im Jahre 1307 niedergebrannt. Der Graf hatte den Burgplatz danach dem Zisterzienserkloster Salem überlassen, um auf einer benachbarten Bergkuppe eine neue Burg zu erbauen. Schon 1309 war die neue Kapelle fertig gestellt worden.

Das Klostergebäude ist wohl auf den Grundmauern der alten Burganlage errichtet worden, wurde aber in seiner Geschichte vielfach umgebaut. Der derzeitige Bau entstand zwischen 1610 und 1613, wobei das heutige Erscheinungsbild wohl dem Aussehen von 1800 entspricht. Nach der Auflösung des Klosters dienten die Gebäude als Jagdschloss, Jugendherberge und als Puppenmuseum. Erst 1982 zog mit der ‚Communitas Agnus Dei‘ wieder eine katholische Gemeinschaft in das Kloster ein. Die alte Wallfahrtskapelle ist für Besucher zugänglich.

Hinter der Szenerie: Der gerettete Stammhalter Am 16. September des Jahres 1307 ereignete sich auf der Burg der Ritter von Bodman eine grausame und folgenschwere Katastrophe. Die gesamte Familie saß beisammen, während ein furchtbares Unwetter aufzog. Ein Blitz schlug in das Gemäuer ein und die Burg fing Feuer. Die Flammen umschlossen die Gesellschaft und sieben Familienmitglieder sowie drei Bedienstete verloren in der Feuersbrunst ihr Leben. Neben dem Grafen überlebte auch sein einjähriger Sohn, der Stammhalter des Geschlechtes. Die Amme hatte ihn geistesgegenwärtig in einen eisernen Kessel gesetzt und diesen mitsamt dem Knaben den Berghang hinunterrollen lassen. Der Junge blieb tatsächlich unverletzt! An der Stelle, wo der Kessel zu Liegen kam, erinnert noch heute ein Sandsteinobelisk an diese glückliche Fügung. Der Graf überließ den Burgplatz aus Dankbarkeit dem Zisterzienserkloster Salem unter der Bedingung, dort eine Kapelle und ein Priesterhaus zu errichten.

Das älteste Gebäude Bodmans wurde im 15. Jahrhundert erbaut, wobei Mauerteile eines Vorgängerbaus übernommen wurden. Die Kirche besitzt einen seitlichen Kirchturm und im Inneren eine sehenswerte Kassettendecke aus dem 17. Jahrhundert. Zu den wertvollen Kunstschätzen gehören zwei Holztafelgemälde aus dem frühen 16. Jahrhundert. In der gräflichen Gruftkapelle im hinteren Teil des Gotteshauses wurden die Ritter von Bodman beigesetzt.

Das älteste Gebäude Bodmans wurde im 15. Jahrhundert erbaut, wobei Mauerteile eines Vorgängerbaus übernommen wurden. Die Kirche besitzt einen seitlichen Kirchturm und im Inneren eine sehenswerte Kassettendecke aus dem 17. Jahrhundert. Zu den wertvollen Kunstschätzen gehören zwei Holztafelgemälde aus dem frühen 16. Jahrhundert. In der gräflichen Gruftkapelle im hinteren Teil des Gotteshauses wurden die Ritter von Bodman beigesetzt.

Die dem hl. Otmarius geweihte Kirche wurde in den 1960er Jahren neu aufgebaut, nachdem das alte Kirchenschiff wegen Baufälligkeit weitgehend abgetragen wurde. Dennoch stammen einige alte Bauteile noch aus dem 13. bzw. 14. Jahrhundert. Der 52m hohe Kirchturm besitzt einen markanten Treppengiebel und eine hübsche sechseckige Turmspitze. Sehenswert sind der Hochaltar aus dem frühen 18. Jahrhundert sowie die beiden Seitenaltäre.

In der Bodenseeregion stolpert man häufig über die Werke des bekannten Bildhauers Peter Lenk (*1947), der in Bodman lebt. Mit seinen satirisch-bissigen Arbeiten deutet er auf gesellschaftliche Missstände hin. Zu seinen berühmtesten Werken zählt die ‚Imperia‘ am Konstanzer Hafen und das 10 x 4 m große Relief ‚Ludwigs Erbe‘ neben dem Hauptzollamtes von Ludwigshafen. Das Triptychon aus dem Jahre 2008 ist eine deftige Abrechnung mit der Habgier und dem Egoismus in der heutigen Zeit. Dabei werden auch mehrere deutsche Politgrößen als Global Player dargestellt…

In der Bodenseeregion stolpert man häufig über die Werke des bekannten Bildhauers Peter Lenk (*1947), der in Bodman lebt. Mit seinen satirisch-bissigen Arbeiten deutet er auf gesellschaftliche Missstände hin. Zu seinen berühmtesten Werken zählt die ‚Imperia‘ am Konstanzer Hafen und das 10 x 4 m große Relief ‚Ludwigs Erbe‘ neben dem Hauptzollamtes von Ludwigshafen. Das Triptychon aus dem Jahre 2008 ist eine deftige Abrechnung mit der Habgier und dem Egoismus in der heutigen Zeit. Dabei werden auch mehrere deutsche Politgrößen als Global Player dargestellt…

Am Ortsausgang von Bodman in Richtung Ludwigshafen befindet sich eine Freilichtausstellung mit zahlreichen Skulpturen des Künstlers.

Eine wunderschöne kurze Wanderung bietet der Pfad durch den Gießbach-Tobel im Nordosten von Ludwigshafen. Als Tobel wird ein trichterförmiges Tal bezeichnet, das sich zu einem schluchtartigen Ausgang verengt. Der Schluchtweg, der sich durch den Tobel windet, beginnt an der Straße ‚An der Schnabelburg‘ und dauert ungefähr eine halbe Stunde. Allerdings wird festes Schuhwerk für diese Wanderung empfohlen, denn der geschwungene Waldweg ist schmal und unbefestigt.

Radrouten die durch Bodman-Ludwigshafen führen:

Sipplingen

dyllisch am nördlichen Steilufer des Überlinger Sees liegt die kleine Gemeinde Sipplingen. Mit seinen vielen Fachwerkbauten und den kleinen Gässchen besitzt das Dorf einen eher beschaulichen Charakter. Mit den ehemaligen Burgen Haldenberg, Hohenfels und Hüneberg stehen noch drei Ruinen auf den Hügeln nahe dem Ort.

Als Siedlungsgebiet wurde diese Gegend bereits in der Steinzeit genutzt. Durch archäologische Ausgrabungen konnten rund 20 einzelne Siedlungen nachgewiesen werden, die alle zwischen 3.000 und 6.000 Jahre alt sind. Die Ausgrabungsstätte ist eine der größten und besterhaltenen Pfahlbauansammlungen am Bodensee und gehört seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ein bedeutendes Fundstück ist ein aus Lindenbast geflochtener prähistorischer Schuh, der auf die Zeit um 2900 v. Chr. datiert wird. Eine Ausstellung in der Tourist-Information informiert über die einstigen Pfahlbausiedlungen auf dem heutigen Gemeindegebiet.

Sehenswertes:

Oberhalb der Gemeinde Sipplingen stehen auf einer Bergkuppe die Überreste der Burg Hohenfels, oftmals auch Ruine Alt-Hohenfels genannt. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts durch die Herren von Hohenfels, Ministeriale der Bischöfe von Konstanz, erbaut. Nachdem die Höhenburg 1641 während des Dreißigjährigen Krieges zerstört wurde, baute man sie nicht wieder auf. Die Burg zerfiel. Heute sind nur noch einige Mauerreste vom Wohnturm und der Ringmauer erhalten.

Im Naturschutzgebiet Sipplinger Dreieck befindet sich auch der Hüneberg. Auf der Höhe dieser Erhebung befinden sich im Wald verborgen die Reste einer alten Burganlage. Sie wurde vermutlich im 12. Jahrhundert durch die Herren von Hüneberg, Ministeriale des Klosters Reichenau, erbaut. Als das Adelsgeschlecht im 14. Jahrhundert ausstarb, verfiel vermutlich auch deren Burg. Von der ehemals stolzen Anlage sind noch rund 6 m hohe Mauerreste sowie Teile des ehemaligen Verteidigungsgrabens zu erkennen.

Mitten in dem von historischen Fachwerkhäusern geprägten Zentrum des Ortes Sipplingen steht die katholische Pfarrkirche St. Martin. Sie wurde im 15. Jahrhundert im gotischen Stil erbaut und ist mit ihrem weißen Turm und dem spitzen Helm schon von weitem sichtbar. Die Einrichtung des hellen Innenraumes wurde später barock umgestaltet.

Das rund 15 ha große Naturschutzgebiet Sipplinger Dreieck liegt östlich des Kernortes und bietet mit den ‚Sieben Churfirsten‘ eine interessante geologische Besonderheit. Die Felsformation besteht aus sieben rund 5 – 7 m hohen säulenartigen Sandsteinblöcken. Sie besitzen jeweils einen härteren Stein als Haube, der den darunterliegenden Sandstein vor Erosion schützte und gleichzeitig an die Mütze eines Churfirsten erinnert.

Überlingen

m Fuße der Molassefelsen liegt am nördlichen Bodenseeufer die Große Kreisstadt Überlingen. Der nordwestliche Arm des Sees wurde nach der Stadt ‚Überlinger See‘ benannt. Das Hinterland wird von einer durch die letzte Eiszeit ausgebildeten wunderschönen hügligen Moränenlandschaft geprägt. Bereits 1180 wurde dem Ort durch Kaiser Friedrich I. Barbarossa das Marktrecht verliehen. 1211 erhielt Überlingen auch die Stadtrechte zugesprochen. Vier Wachtürme und zwei alte Stadttore zeugen noch von der doppelten Befestigung im Mittelalter, die die Stadt vor angreifenden Feinden schützen sollte. Tatsächlich war Überlingen während des Dreißigjährigen Krieges heftig umkämpft. Heute geht es hier sehr viel friedlicher zu. Überlingen besitzt die längste Uferpromenade am Bodensee und einen schön gelegenen Mantelhafen. Personenschifffahrtsverbindungen führen von hier nach Meersburg, Ludwigshafen, Bodman, auf die Insel Mainau und zur Marienschlucht. Als Mitglied der Bewegung ‚Cittaslow‘ hat man sich der Entschleunigung zugunsten der Lebensqualität in den Städten verschrieben. Das Wahrzeichen der Stadt ist das weithin sichtbare Münster St. Nikolaus mit seinem imponierenden Schnitzaltar. Unbedingt sehenswert ist das Rathaus mit seinem prachtvoll ausgeschmückten Ratssaal, die Franziskanerkirche und die Sylvesterkapelle im Ortsteil Goldbach, die zu den ältesten erhaltenen Kirchenbauten im gesamten südwestdeutschen Raum zählt und wertvolle Freskenmalereien aus dem 9. und 10. Jahrhundert besitzt.

Sehenswertes:

Schon von weitem ist der Nordturm des Münsters von Überlingen zu sehen. Das Gotteshaus wurde um 1350 im spätgotischen Stil erbaut und bis 1576 mehrfach zu einer fünfschiffigen Basilika ausgebaut, wobei das Ulmer Münster als Vorbild gedient haben soll. Das Münster sollte eigentlich einen symmetrischen Doppelturm erhalten, doch der Bau des Südturmes wurde nie vollendet. Später wurde der unfertigen Bauruine einfach ein Krüppelwalmdach aufgesetzt. Der Nordturm war im ausgehenden 15. Jahrhundert entstanden, 1576 wurde er gotisiert.

Schon von weitem ist der Nordturm des Münsters von Überlingen zu sehen. Das Gotteshaus wurde um 1350 im spätgotischen Stil erbaut und bis 1576 mehrfach zu einer fünfschiffigen Basilika ausgebaut, wobei das Ulmer Münster als Vorbild gedient haben soll. Das Münster sollte eigentlich einen symmetrischen Doppelturm erhalten, doch der Bau des Südturmes wurde nie vollendet. Später wurde der unfertigen Bauruine einfach ein Krüppelwalmdach aufgesetzt. Der Nordturm war im ausgehenden 15. Jahrhundert entstanden, 1576 wurde er gotisiert.

Das Innere des Gotteshauses ist gefüllt mit kostbaren Kunstschätzen. Das bedeutendste Kunstwerk ist der prächtige geschnitzte Hochaltar von 1616. Er stammt vom Holzschnitzer Jörg Zürn und gilt als Meisterwerk des deutschen Manierismus. Weitere 13 Altäre zieren die Seitenschiffe des Münsters. Besonders sehenswert sind der Marienaltar, ebenfalls von Jörg Zürn im Jahre 1610 geschaffen, der Rosenkranzaltar von David Zürn von 1631 sowie der Kinderfreund-Altar und der Herz-Jesu-Altar von Josef Eberle.

Die großen Holzfiguren von Jesus Christus sowie den zwölf Aposteln, die an den Pfeilern des Mittelschiffs stehen, stammen von 1552. Beachtenswert sind die Fresken in der südlichen Vorhalle (1563) und das große Fresko über dem Chorbogen (1722).

Die wertvolle Marienorgel wurde 1761 vom Orgelbaumeister Johann Philipp Seuffert erbaut. Das historische Musikinstrument ist allerdings nicht die Hauptorgel des Münsters und wurde erst 1975 aufgestellt, nachdem es an ihrem ursprünglichen Standort in Erlabrunn abgebaut worden war.

Neben dem Münster steht in der Altstadt Überlingens noch eine zweite große Kirche. Die Franziskanerkirche gehörte einst als Klosterkirche zum Franziskanerkonvent. Das Gotteshaus war 1348 erbaut und im 15. Jahrhundert noch einmal zu einer dreischiffigen Basilika erweitert worden. Wie für viele Franziskanerkirchen typisch, besitzt auch das Überlinger Gotteshaus keinen Kirchturm, sondern lediglich einen kleinen Dachreiter. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gestaltete man die ursprünglich gotische Kirche barock um. Nach der Säkularisierung im Jahre 1808 wurden die Klostergebäude zunächst noch von Kapuzinermönchen bewohnt, ehe danach eine sehr wechselvolle Geschichte begann. Der Komplex diente als Schule, Kaserne, Amtsgericht und als Krankenhaus. Ende des 19. Jahrhunderts schließlich wurde das ehemalige Kloster zum Seniorenheim ‚St. Franziskus‘ umgewandelt. In der Kirche finden heute wieder Gottesdienste statt. Sie wird aufgrund ihrer hervorragenden Akustik auch häufig für Konzerte genutzt.

Die Franziskanerkirche besitzt einen prächtigen barocken Hauptaltar und sechs Nebenaltäre. Wie auch die Kanzel, stammen alle Altäre von Franz Anton Dirr und wurden zwischen 1754 und 1766 erschaffen. Auch das prächtige Orgelprospekt stammt aus dieser Zeit. Das originale Instrument fiel jedoch inzwischen mehreren Umbauten vollständig zum Opfer. Von der ursprünglichen gotischen Ausstattung haben sich nur eine Statue Johannes des Täufers aus dem 14. Jhd. sowie ein großes Kruzifix aus der Zeit um 1350 erhalten.

Nachdem Überlingen im Jahre 1211 das Stadtrecht verliehen bekommen hat, wurde der Ort Mitte des 13. Jahrhunderts mit einer Stadtmauer befestigt. Der Mauerring umzog das Areal der heutigen Altstadt. Um 1450 begann man, eine zweite, äußere Stadtmauer zu errichten, die auch die Vorstadt vor feindlichen Übergriffen schützen sollte. Von den einst 15 Wehrtürmen bestehen heute noch vier: der um 1500 errichtete runde Gallerturm, der 1657 als Rondell errichtete dreistöckige Rosennobel, der um 1520 erbaute und später erhöhte St. Johann Turm sowie der Wagsauterturm, der allerdings erst 1958 rekonstruiert wurde.

Der innere Mauerring besaß einst drei Stadttore, von denen das 1494 errichtete Franziskanertor (vormals Barfüßertor) als einziges erhalten blieb. Vom äußeren Ring steht heute nur noch das Aufkircher Tor.

Das stolze Patrizierpalais gilt als das älteste Renaissancegebäude Deutschlands. Es wurde von Andreas Reichlin von Meldegg (um 1400 – 1477) im Stil der florentinischen Frührenaissance erbaut. Der Arzt und Apotheker hatte sich 1455 in Überlingen niedergelassen. Zuvor war er Leibarzt von Kaiser Friedrich III. sowie von Papst Pius II. gewesen.

In dem historischen Gebäude ist bereits seit 1913 das Städtische Museum untergebracht. Neben der originalen Möblierung des Hauses werden hier heimatkundliche Gegenstände aus dem Alltag und dem Brauchtum präsentiert, darunter auch Gemälde, Puppen und Krippen.

Das historische Rathaus der Stadt Überlingen steht in unmittelbarer Nachbarschaft des Münsters in der Altstadt. Es entstand in zwei wesentlichen Bauphasen im 14. und 15. Jahrhundert und beherbergt noch heute die Stadtverwaltung. Die repräsentative und neuere Hauptfront des zweistöckigen Ratsgebäudes besteht aus Rorschacher Sandstein. Im Obergeschoss befindet sich der im spätgotischen Stil ausgeschmückte Ratssaal. Auffällig sind die Balken mit ihren reich geschnitzten Ornamenten und die edlen holzgetäfelten Wände. Der untere Eingangsbereich wird heute als Café genutzt. Rechts davon, leicht vorstehend und das Rathaus ein wenig überragend, steht der Pfennigturm. Dieser beherbergte einst die reichstädtische Münze. Das stolze denkmalgeschützte Gebäude erinnert ein wenig an einen italienischen Palazzo.

Das historische Rathaus der Stadt Überlingen steht in unmittelbarer Nachbarschaft des Münsters in der Altstadt. Es entstand in zwei wesentlichen Bauphasen im 14. und 15. Jahrhundert und beherbergt noch heute die Stadtverwaltung. Die repräsentative und neuere Hauptfront des zweistöckigen Ratsgebäudes besteht aus Rorschacher Sandstein. Im Obergeschoss befindet sich der im spätgotischen Stil ausgeschmückte Ratssaal. Auffällig sind die Balken mit ihren reich geschnitzten Ornamenten und die edlen holzgetäfelten Wände. Der untere Eingangsbereich wird heute als Café genutzt. Rechts davon, leicht vorstehend und das Rathaus ein wenig überragend, steht der Pfennigturm. Dieser beherbergte einst die reichstädtische Münze. Das stolze denkmalgeschützte Gebäude erinnert ein wenig an einen italienischen Palazzo.

Nicht weit entfernt am Münsterplatz steht die alte Stadtkanzlei. Das schmucke Gebäude wurde 1599 errichtet und gilt als eines der schönsten Renaissancebauwerke der Bodenseeregion. Heute beherbergt die Kanzlei das Stadtarchiv.

Direkt am Ufer des Überlinger Sees steht das frühklassizistische Gebäude der Greth. Es wurde 1788 umgebaut und besitzt noch Stilelemente aus dem Spätbarock. Tatsächlich ist das Kerngebäude jedoch wesentlich älter. Die Eichenpfähle, die als tragendes Fundament für das Handels- und Kornhaus in die feuchte Uferböschung geschlagen wurden, stammen noch aus dem späten 14. Jahrhundert. Vermutlich gab es sogar noch einen wesentlich älteren Vorgängerbau. Das im Volksmund nur ‚die Greht‘ genannte ehemalige Handels- und Kornhaus steht seit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter Denkmalschutz.

Direkt am Ufer des Überlinger Sees steht das frühklassizistische Gebäude der Greth. Es wurde 1788 umgebaut und besitzt noch Stilelemente aus dem Spätbarock. Tatsächlich ist das Kerngebäude jedoch wesentlich älter. Die Eichenpfähle, die als tragendes Fundament für das Handels- und Kornhaus in die feuchte Uferböschung geschlagen wurden, stammen noch aus dem späten 14. Jahrhundert. Vermutlich gab es sogar noch einen wesentlich älteren Vorgängerbau. Das im Volksmund nur ‚die Greht‘ genannte ehemalige Handels- und Kornhaus steht seit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter Denkmalschutz.

Obwohl der Namen diesen Eindruck erweckt, war die Gunzoburg nie eine wehrhafte Wehranlage – wohl aber ein großes und edles Patrizierhaus. Das Gebäude stammt wohl aus dem 13. oder 14. Jahrhundert, obwohl eine Inschrift besagt, dass 641 in diesem Gebäude Gunzo, der Herzog von Schwaben und Alemannien residiert haben soll. Allerdings hat es den Ort Überlingen zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch gar nicht gegeben…

Heute befindet sich in dem historischen Gebäude eine Galerie.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand auf einem kleinen Hügel östlich von Überlingen eine schmucke, neobarocke Villa, die der Bauherr Rittmeister Otto Ziesig großzügig ‚Schloss Rauenstein‘ taufte. Das zweistöckige Gebäude mit den beiden Eckrisaliten besitzt auf seinem Mitteldach einen markanten Spitzaufsatz. Die Villa dient heute als Hochschule sowie der Industrie- und Handelskammer.

In dem 2,7 ha großen öffentlich zugänglichen Schlosspark wurde ein Apfellehrpfad angelegt, der die verschiedenen am Bodensee kultivierten Apfelsorten vorstellt.

Bereits im frühen 13. Jahrhundert hatte das Zisterzienserkloster Salem in Überlingen ein Pflegehof betrieben. Im 16. Jahrhundert dehnte die Abtei ihre Besitzungen in der Stadt aus und erwarb zwei weitere Höfe, die um 1530 zum neuen Stadthof der Reichsabtei umgebaut wurden. Hier wurde bis zur Säkularisierung im Jahre 1803 der Pflegehof weiterbetrieben. In welchem Umfang die alte Bausubstanz in das neue Gebäude übernommen wurde, ist allerdings nicht geklärt. Der spätgotische zweiteilige Häuserkomplex mit den markanten Treppengiebeln und den Spitzbogenfenstern diente sogar als Herberge für Kaiser Ferdinand I., als dieser 1563 die Reichsstadt Überlingen besuchte. Die Zinnen auf dem Verbindungs-Torbau dienten übrigens nicht der Verteidigung, sie hatten nur herrschaftssymbolische Bedeutung. Nach der Auflösung des Pflegehofes diente der Salmansweiler Hof zunächst als Brauhaus und Gaststätte, heute beherbergt er mehrere Wohnungen und ein Ladenlokal.

Bereits im frühen 13. Jahrhundert hatte das Zisterzienserkloster Salem in Überlingen ein Pflegehof betrieben. Im 16. Jahrhundert dehnte die Abtei ihre Besitzungen in der Stadt aus und erwarb zwei weitere Höfe, die um 1530 zum neuen Stadthof der Reichsabtei umgebaut wurden. Hier wurde bis zur Säkularisierung im Jahre 1803 der Pflegehof weiterbetrieben. In welchem Umfang die alte Bausubstanz in das neue Gebäude übernommen wurde, ist allerdings nicht geklärt. Der spätgotische zweiteilige Häuserkomplex mit den markanten Treppengiebeln und den Spitzbogenfenstern diente sogar als Herberge für Kaiser Ferdinand I., als dieser 1563 die Reichsstadt Überlingen besuchte. Die Zinnen auf dem Verbindungs-Torbau dienten übrigens nicht der Verteidigung, sie hatten nur herrschaftssymbolische Bedeutung. Nach der Auflösung des Pflegehofes diente der Salmansweiler Hof zunächst als Brauhaus und Gaststätte, heute beherbergt er mehrere Wohnungen und ein Ladenlokal.

Direkt am Ufer des Überlinger Sees steht in Goldbach die kleine romanische Sylvesterkapelle. Sie ist berühmt für ihre außergewöhnlichen Wandmalereien. Die ältesten dieser Fresken entstanden in der Karolingerzeit Mitte des 9. Jahrhunderts. Mönche aus dem Kloster Reichenau schufen diese Wandbilder, die als die ältesten im gesamten Bodenseeraum gelten. Ein weiterer Bilderzyklus entstand in Ottonischer Zeit im frühen 10. Jahrhundert. Die schlichte Kapelle selber wurde um 840 errichtet und diente zunächst auch als Pfarrkirche. Mehrfach wurden die Wandbilder übermalt, so dass die wahre Bedeutung der Kirchenausschmückung erst bei der Freilegung um 1900 deutlich wurde. Leider haben die wertvollen Gemälde stark gelitten, einige Bilder gingen sogar vollständig verloren.

Direkt am Ufer des Überlinger Sees steht in Goldbach die kleine romanische Sylvesterkapelle. Sie ist berühmt für ihre außergewöhnlichen Wandmalereien. Die ältesten dieser Fresken entstanden in der Karolingerzeit Mitte des 9. Jahrhunderts. Mönche aus dem Kloster Reichenau schufen diese Wandbilder, die als die ältesten im gesamten Bodenseeraum gelten. Ein weiterer Bilderzyklus entstand in Ottonischer Zeit im frühen 10. Jahrhundert. Die schlichte Kapelle selber wurde um 840 errichtet und diente zunächst auch als Pfarrkirche. Mehrfach wurden die Wandbilder übermalt, so dass die wahre Bedeutung der Kirchenausschmückung erst bei der Freilegung um 1900 deutlich wurde. Leider haben die wertvollen Gemälde stark gelitten, einige Bilder gingen sogar vollständig verloren.

Die Michaelskirche im Überlinger Stadtteil Aufkirch war die ursprüngliche Pfarrkirche der Stadt. Die Saalkirche steht auf einer Anhöhe oberhalb des Kernortes. Teile des Gotteshauses stammen noch aus der Zeit um 1000. Mitte des 14. Jahrhundert wechselten die Pfarrrechte an das Münster in Überlingen und die Kirche wurde durch den Deutschen Orden auf der Insel Mainau weiter betreut. In dieser Zeit war auch der Chor entstanden. Der markante Turm mit dem spätgotischen Staffelgiebel stürzte 1950 ein, wurde bald darauf aber wieder aufgebaut.

Die Ursprünge der Rautermühle in Bambergen gehen bis in das 13. Jahrhundert zurück. Schon 1280 wurde die Wassermühle erstmals in einer alten Urkunde erwähnt. Über lange Jahrhunderte diente sie als Getreide- und Ölmühle. Anfang des letzten Jahrhunderts wurde die Mühle in einen landwirtschaftlichen Betrieb integriert, der auch heute noch die wirtschaftliche Grundlage für die Einrichtung bildet. 1994 eröffnete auf dem weitläufigen Gelände der Tierpark. Auf einem Rundweg werden in zahlreichen Freigehegen rund 180 verschiedene Tierarten gehalten. Man ist stolz auf den Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als größte Sammlung aussterbender Tierrassen. So tummeln sich auf dem Gelände allerlei Nutztiere, wie Pferde, Schweine, Kühe, Schafe, Ziegen und Hühner, aber auch fremdländische Tierarten, wie Kamele, Nasenbären, Otter oder die lustigen Erdmännchen.

Auf der Musikantenbühne finden in den Sommermonaten regelmäßig Konzerte, vorwiegend mit volkstümlichen Musikern, statt.

Heinrich Seuse (1295 – 1366), genannt Suso, war ein Theologe, Dichter und Mystiker. Er entstammte einem Thurgauer Adelsgeschlecht und wirkte vor allem in Konstanz, am Oberrhein, in Ulm und in der Schweiz. Bereits 13jährig trat er dem Dominikanerorden in Konstanz bei. Seine Texte widmen sich den Inhalten von ‚Mystik‘, ‚Askese‘ und ‚Leiden‘ und gehören zu den wichtigsten mittelalterlichen Beiträgen zu diesen Themen. In der katholischen Kirche wird er als Seliger verehrt.

Das Suso-Haus in Überlingen gilt als Geburtsort des Mystikers. Nachdem es lange Zeit leer stand, wurde es nach einer umfangreichen Renovierung im Jahre 2010 als Haus der Literatur und Spiritualität eröffnet. Es soll als Ort der Erinnerung an die Lehre Susos vom menschlichen Weg dienen und den Besucher zum kreativ-schöpferischen Tun inspirieren. In dem mittelalterlichen Gebäude finden Führungen, Vorträge, Workshops und Meditationen statt.

Mit dem Stadtgarten besitzt Überlingen eine sehenswerte botanische Gartenanlage. Bedingt durch die günstigen klimatischen Bedingungen konnten hier eine Vielzahl exotischer Pflanzen kultiviert werden. Hier wachsen bis zu 6 m hohe Kakteen, Bananenstauden, der Riesen-Lebensbaum, Magnolien und Fuchsien. 1939 wurde der Rosengarten im französischen Stil angelegt.

Mit dem Stadtgarten besitzt Überlingen eine sehenswerte botanische Gartenanlage. Bedingt durch die günstigen klimatischen Bedingungen konnten hier eine Vielzahl exotischer Pflanzen kultiviert werden. Hier wachsen bis zu 6 m hohe Kakteen, Bananenstauden, der Riesen-Lebensbaum, Magnolien und Fuchsien. 1939 wurde der Rosengarten im französischen Stil angelegt.

Der Stadtgarten mit seinen Blumenrabatten, seinem Teich und seinem Springbrunnen verbreitet schon fast ein mediterranes Flair. Im oberen Teil des Parks befindet sich ein Aussichtspavillon und ein Rehgehege.

Uhldingen-Mühlhofen

er staatlich anerkannte Erholungsort am Bodensee wurde bereits in der Steinzeit und in der Bronzezeit besiedelt. Die archäologische Ausgrabungsstätte der Pfahlbausiedlungen gehört zum UNESO-Weltkulturerbe. Das beliebte Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen hat die im See stehenden Holzhäuser rekonstruiert und bietet so einen interessanten Einblick, wie das Leben der Menschen in prähistorischer Zeit ausgesehen haben muss. Münzfunde sprechen dafür, dass die Gegend auch zur Zeit der römischen Besatzung besiedelt war. Hoch über dem Bodensee thront die Wallfahrtskirche Birnau. Ein Besuch des barocken Juwels mit der prachtvollen Rokoko-Inneneinrichtung gehört zum Pflichtprogramm. Von der Terrasse hat man einen einzigartigen Blick über den Bodensee bis in die Schweizer Alpen.

Sehenswertes:

Nördlich der Alpen fand man bei archäologischen Ausgrabungen Pfahlbausiedlungen, die in der Steinzeit bzw. der Bronzezeit angelegt wurden. Sie werden auf den Zeitraum zwischen 5.000 und 500 v.Chr. datiert. Diese Pfahlbauten sind in dieser Region ein verbreitetes Phänomen und in allen sechs Alpenländern vorzufinden. In den Seen und Mooren sind die Überreste dieser Pfahlbaukultur durch den Sauerstoffabschluss teilweise erstaunlich gut erhalten. So wurden insgesamt 111 Grabungsstätten im Jahre 2011 unter den Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes gestellt. 18 Fundstellen befinden sich davon in Deutschland. Einige der bedeutendsten Grabungsstätten befinden sich am Bodensee. Bei Gaienhofen auf der Halbinsel Höri fand man den ältesten Hausgrundriss Europas, der aufgrund einer dendrochronologischen Untersuchung auf das Baujahr 3915 v. Chr. datiert wurde.

Nördlich der Alpen fand man bei archäologischen Ausgrabungen Pfahlbausiedlungen, die in der Steinzeit bzw. der Bronzezeit angelegt wurden. Sie werden auf den Zeitraum zwischen 5.000 und 500 v.Chr. datiert. Diese Pfahlbauten sind in dieser Region ein verbreitetes Phänomen und in allen sechs Alpenländern vorzufinden. In den Seen und Mooren sind die Überreste dieser Pfahlbaukultur durch den Sauerstoffabschluss teilweise erstaunlich gut erhalten. So wurden insgesamt 111 Grabungsstätten im Jahre 2011 unter den Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes gestellt. 18 Fundstellen befinden sich davon in Deutschland. Einige der bedeutendsten Grabungsstätten befinden sich am Bodensee. Bei Gaienhofen auf der Halbinsel Höri fand man den ältesten Hausgrundriss Europas, der aufgrund einer dendrochronologischen Untersuchung auf das Baujahr 3915 v. Chr. datiert wurde.

Das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen liegt in unmittelbarer Nähe einer dieser Ausgrabungsstätten. Die begehbaren Rekonstruktionen von Holzbauten aus der Jungsteinzeit und Bronzezeit bieten die Möglichkeit, sich ein Bild davon zu machen, wie das Leben der sesshaft werdenden Menschen damals ausgesehen hat. Täuschend echt wirkende Figuren beleben die Szenerie, die der Besucher auf seinem Gang über die langen Holzstege entdecken kann. Bei den Führungen wird ein höchst informatives Gesamtbild des Lebens und der Arbeit in der Frühgeschichte vermittelt. Das Museum zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen am Bodensee.

Umgeben von Weinbergen und Streuobstwiesen steht erhöht am Hang weithin sichtbar die Wallfahrtskirche Birnau. Die zwischen 1746 und 1749 für das Kloster Salem erbaute barocke Kirche ist berühmt für ihre prächtige Rokoko-Innenausstattung. Der Chor wurde nach Norden ausgerichtet, und somit ergibt sich von der Terrasse vor dem Haupteingang ein atemberaubender Ausblick über den Bodensee und die Insel Mainau bis in die Schweizer Alpen.

Umgeben von Weinbergen und Streuobstwiesen steht erhöht am Hang weithin sichtbar die Wallfahrtskirche Birnau. Die zwischen 1746 und 1749 für das Kloster Salem erbaute barocke Kirche ist berühmt für ihre prächtige Rokoko-Innenausstattung. Der Chor wurde nach Norden ausgerichtet, und somit ergibt sich von der Terrasse vor dem Haupteingang ein atemberaubender Ausblick über den Bodensee und die Insel Mainau bis in die Schweizer Alpen.

Eine erste Marienkapelle ‚Alt-Birnau‘ hatte es bereits im 13. Jahrhundert bei Nußdorf gegeben. Doch Streitigkeiten führten zu einer Verlegung und dem imposanten Neubau an der heutigen Stelle. Das wertvolle und prunkvolle Interieur mit den üppigen Stuckaturen, den aufwendigen Altären und den Skulpturen stammt überwiegend von Joseph Anton Feuchtmayer, die Fresken wurden von Gottfried Bernhard Göz geschaffen. Die bekannteste Figur der Kirche ist der ‚Honigschlecker‘, ein reizender Putto, der sich genüsslich an einem Bienenkorb labt. Er bezieht sich auf den Ordensvater der Zisterzienser, Bernhard von Clairveaux, dem die Worte wie Honig von den Lippen geflossen sein sollen. Beeindruckend sind auch der Altar der vierzehn Nothelfer in der Seitenkapelle sowie die reich verzierte barocke Kanzel. Die Birnau, wie die Marienwallfahrtskirche im Volksmund genannt wird, ist seit 1946 Pfarrkirche der Orte Deisendorf und Nußdorf. 1971 erhob sie Papst Paul VI. zur Basilika minor.

Unterhalb der Basilika Birnau, direkt am Ufer des Bodensees, steht das barocke Schloss Maurach. Der Begriff ‚Schloss‘ ist allerdings nicht ganz zutreffend, denn das Gut diente nie als Adelssitz, sondern als Wirtschaftsgebäude und Sommersitz der Mönche des Kloster Salem. Erstmals schriftlich erwähnt wurde der Gutshof schon 1155. Der Ausbau zu der heutigen repräsentativen Anlage erfolgte erst ab 1722. Neben den Nutzgebäuden gab es hier Wohnungen für die Mönche und die Bediensteten, eine Kapelle und einen Garten. Heute wird das Anwesen für Tagungen und schulische Veranstaltungen genutzt.