Ahr-Radweg

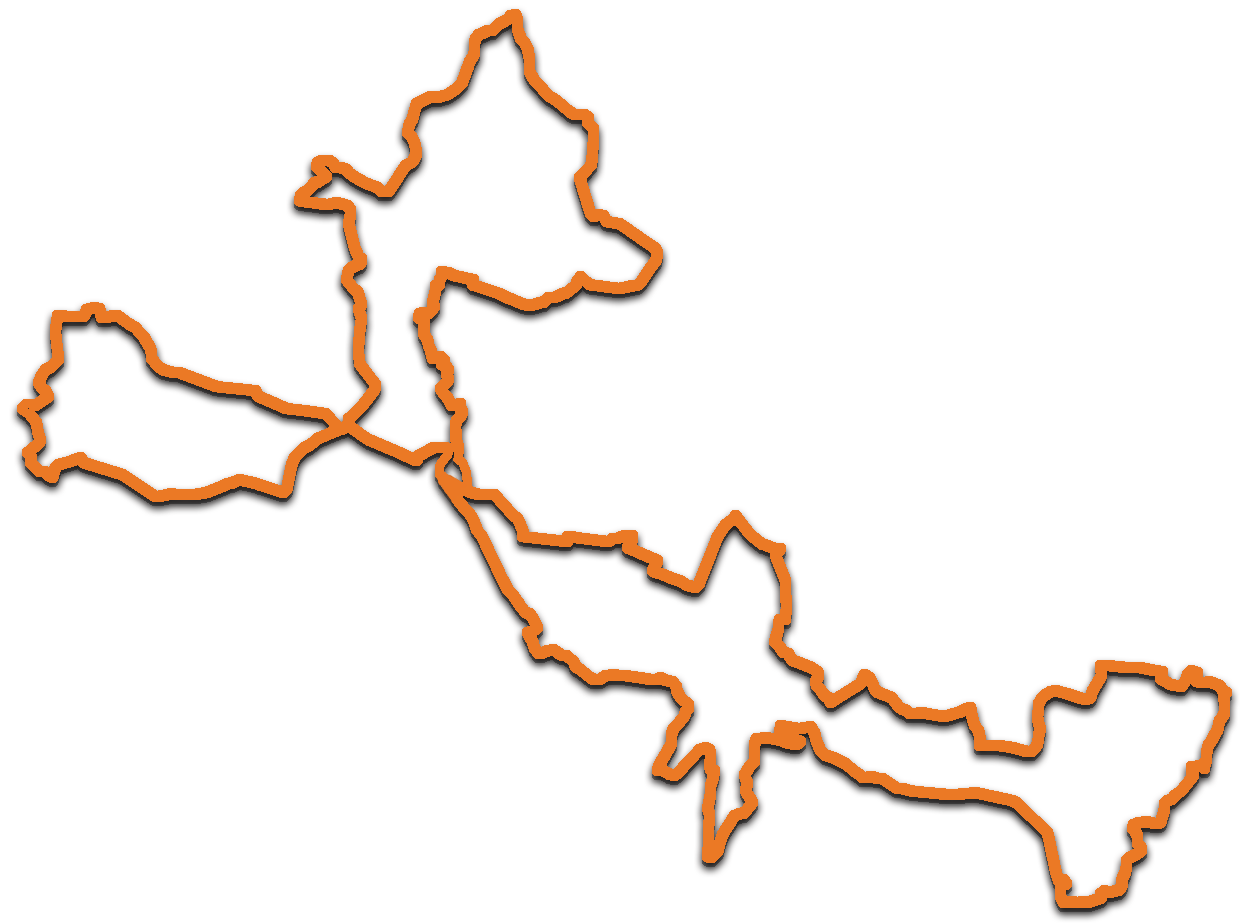

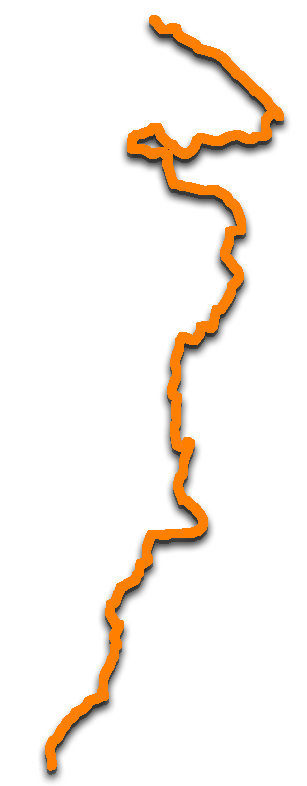

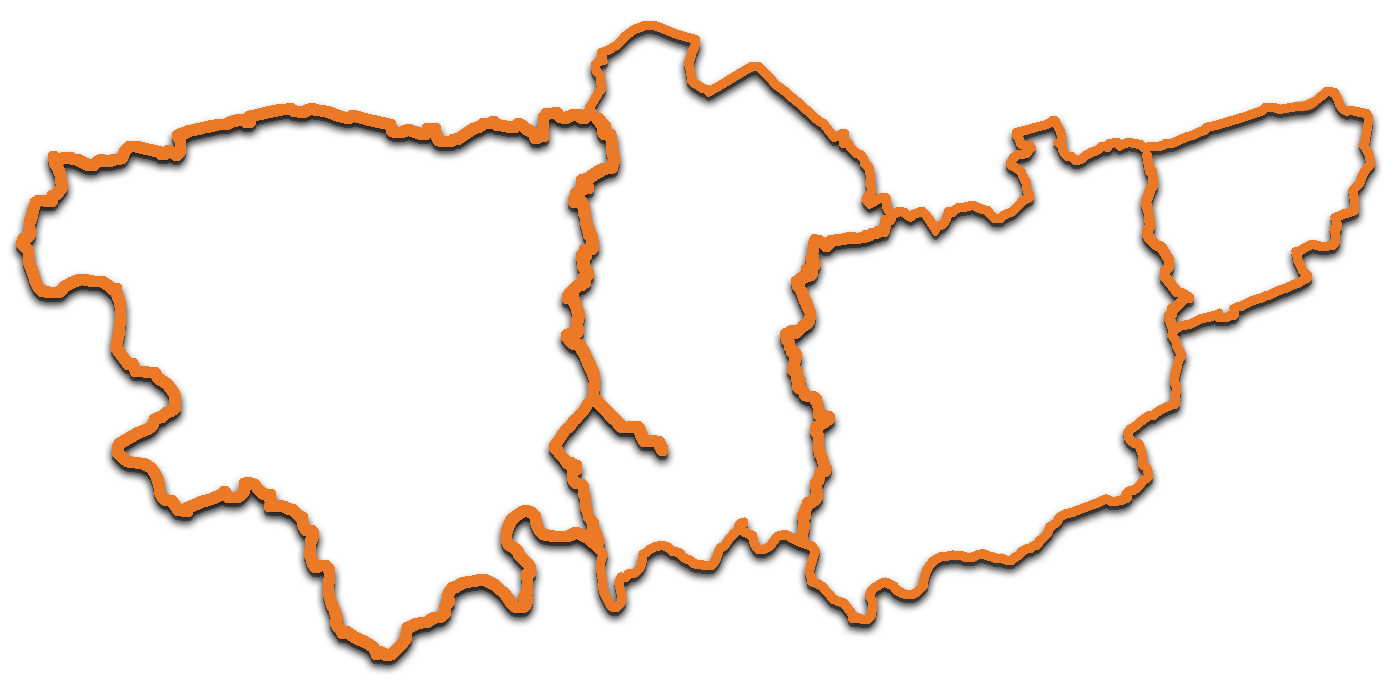

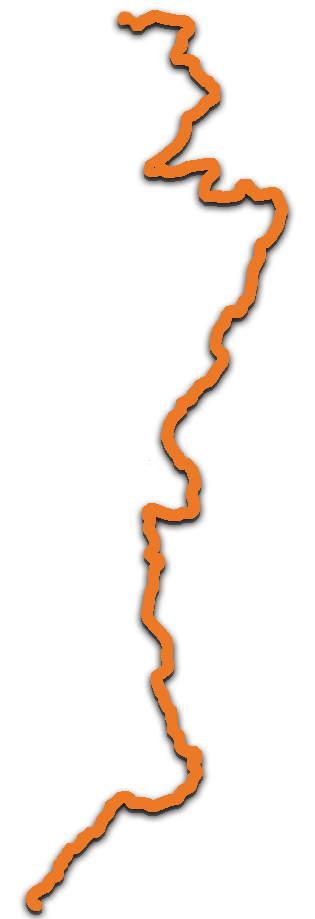

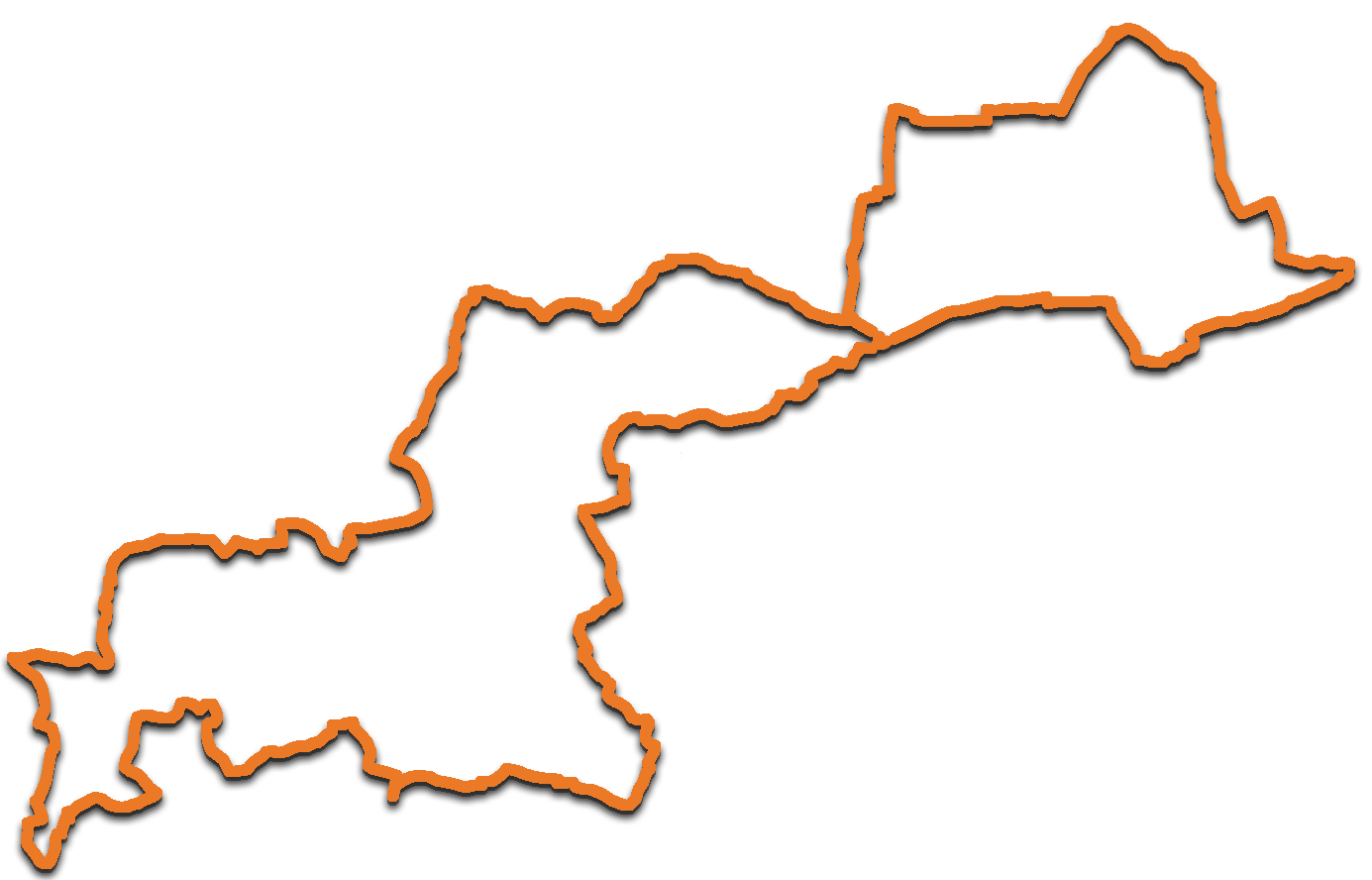

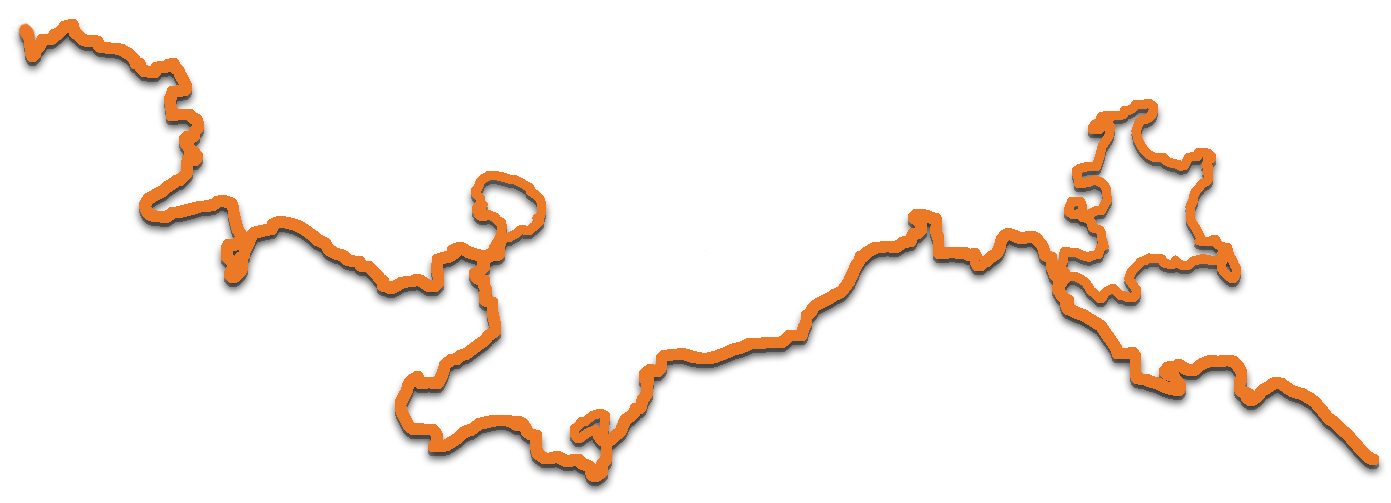

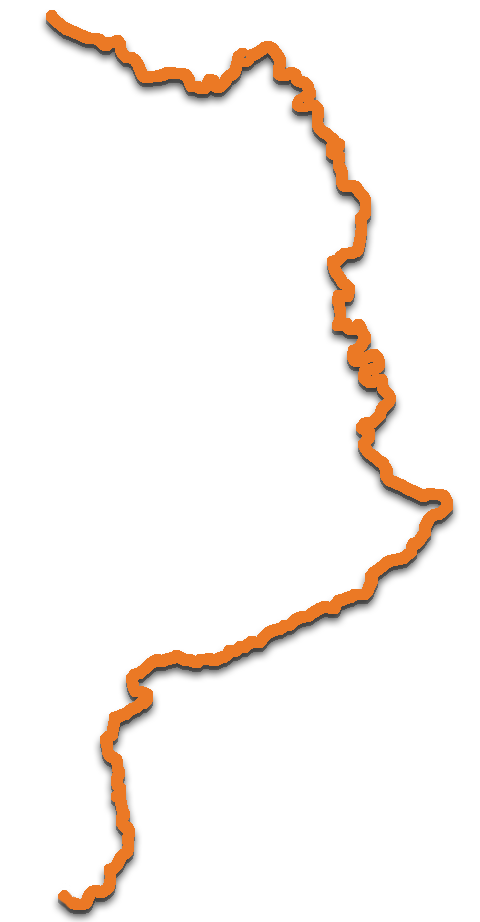

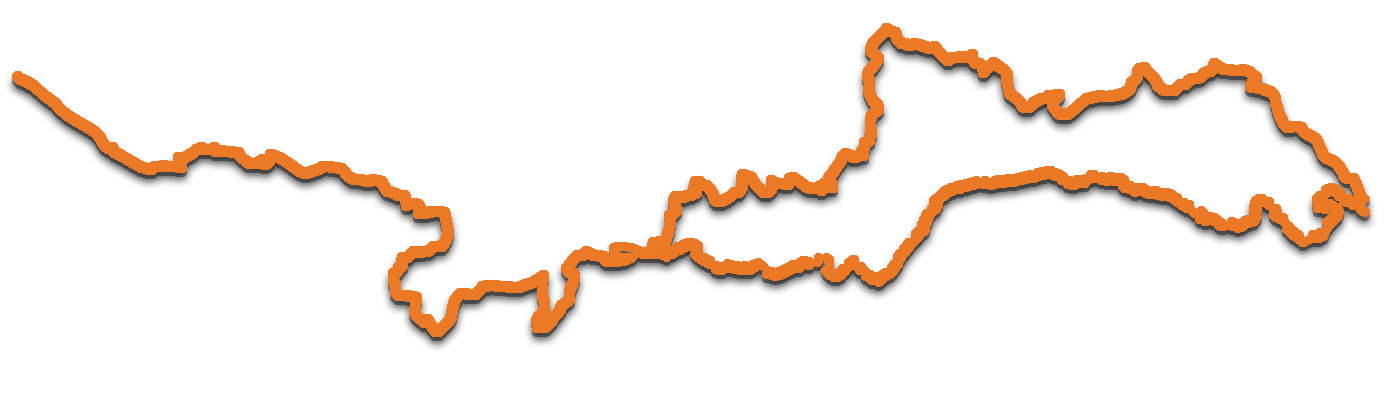

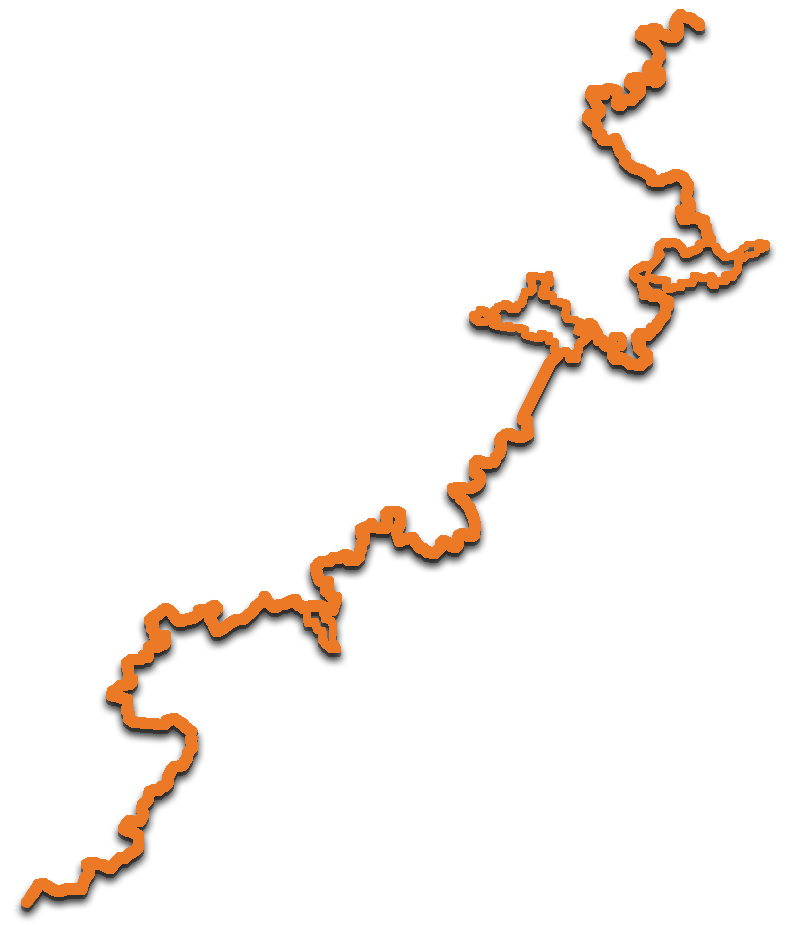

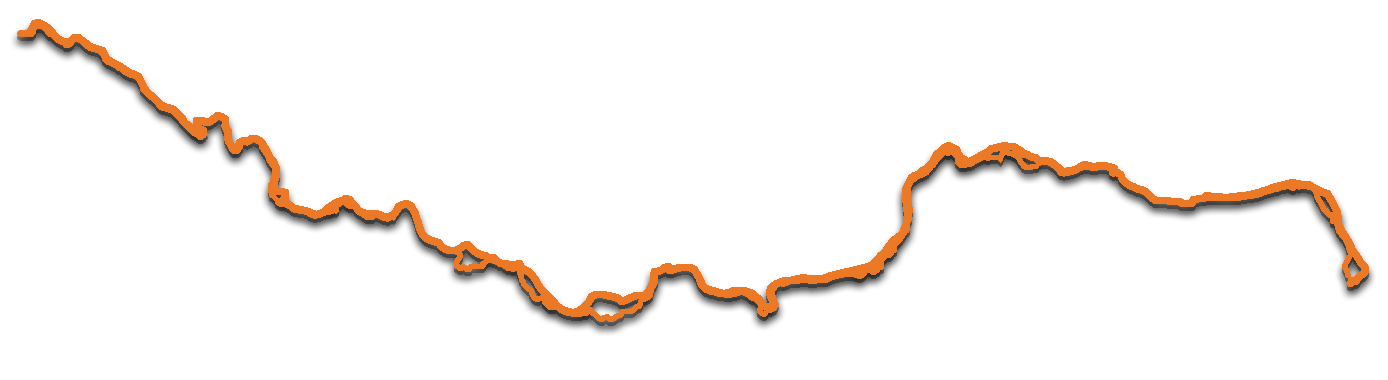

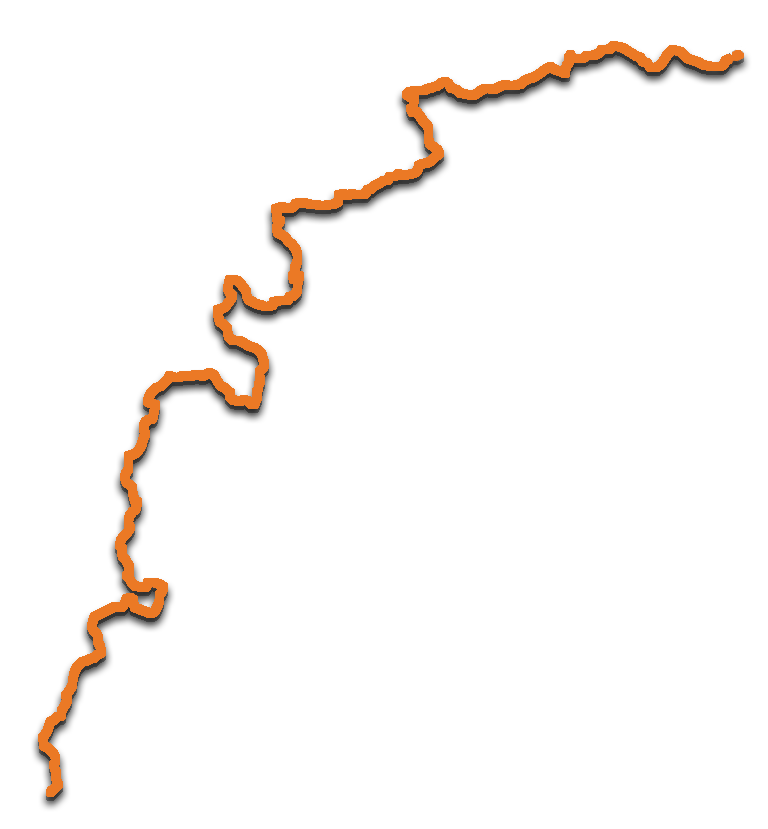

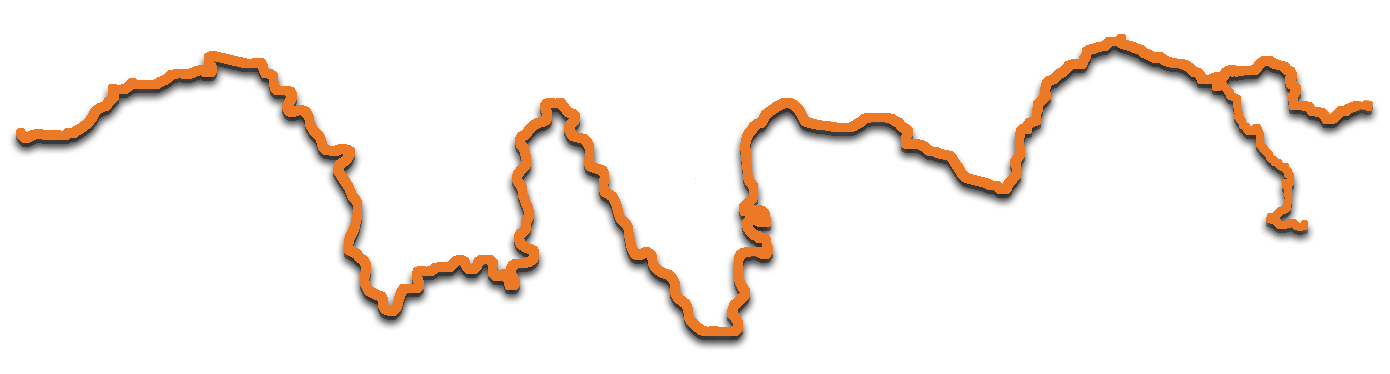

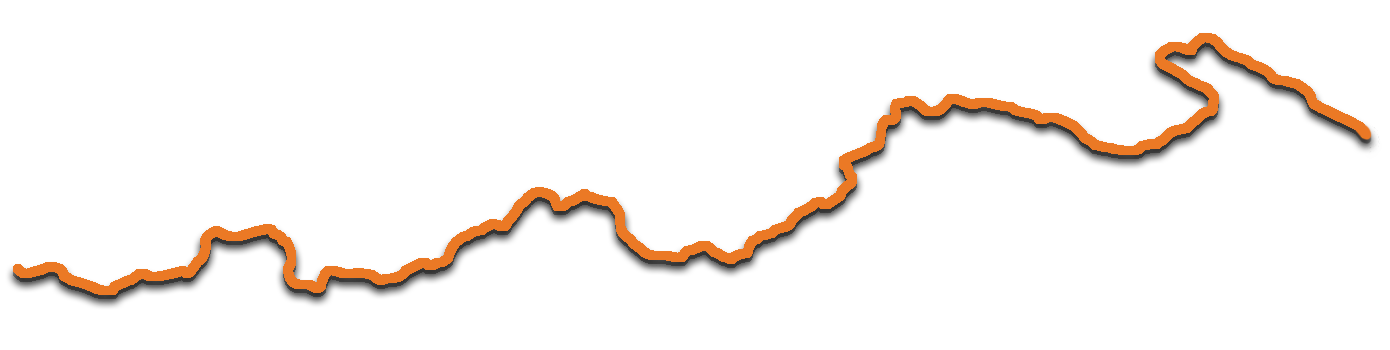

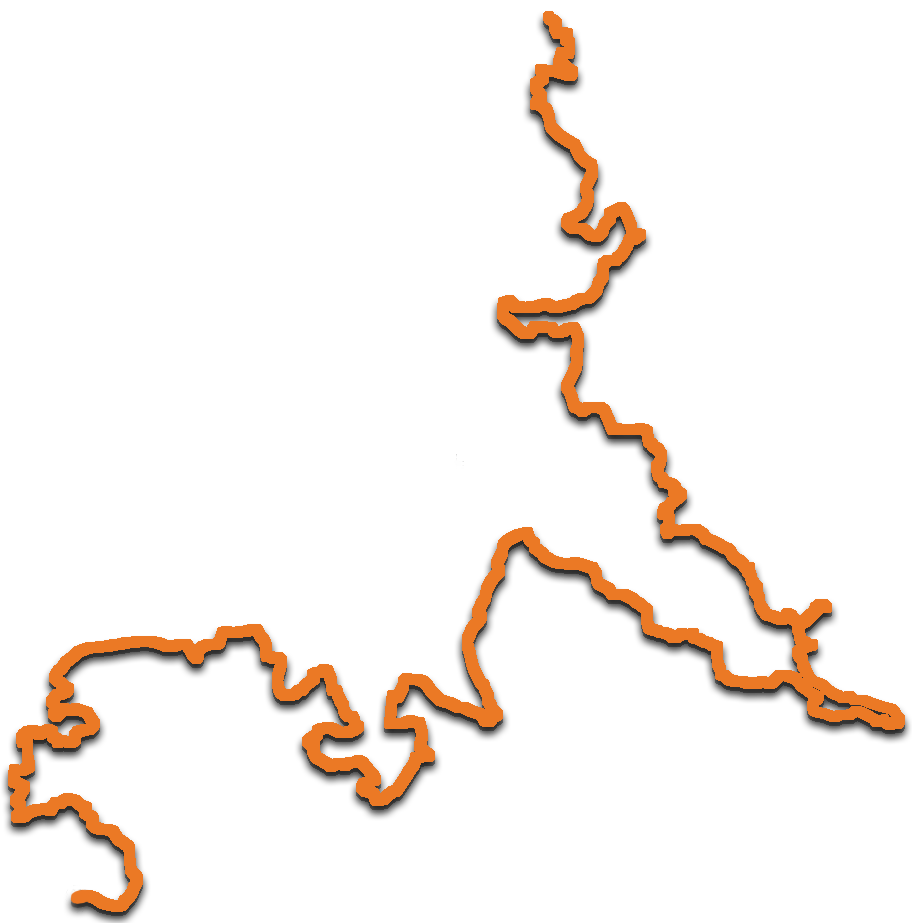

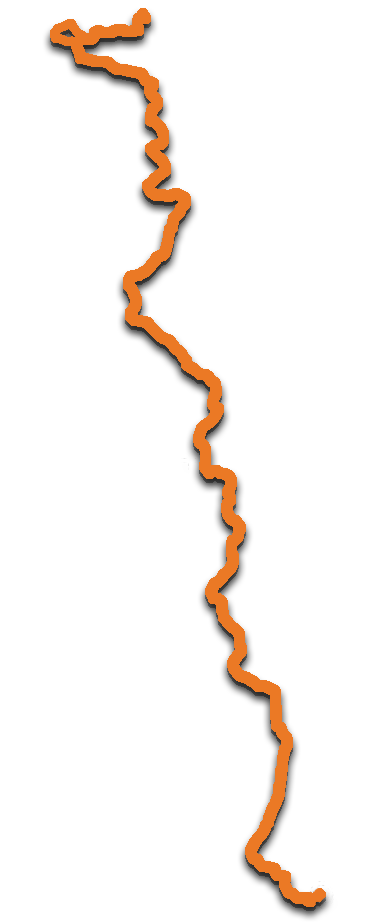

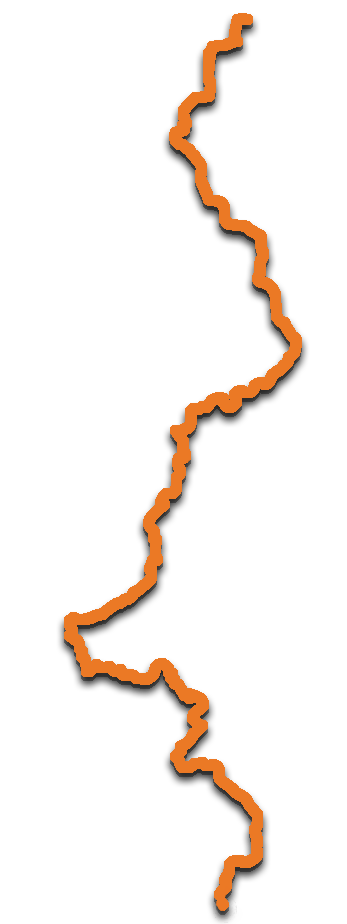

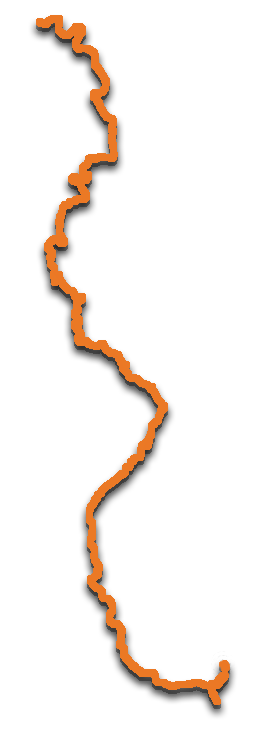

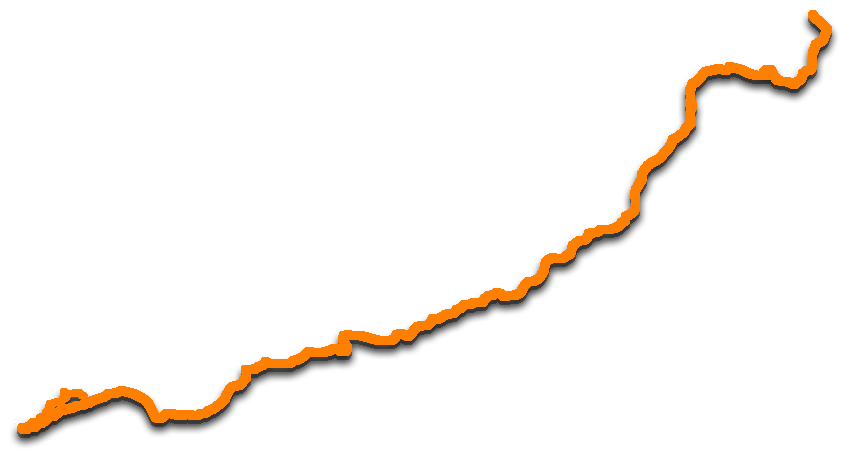

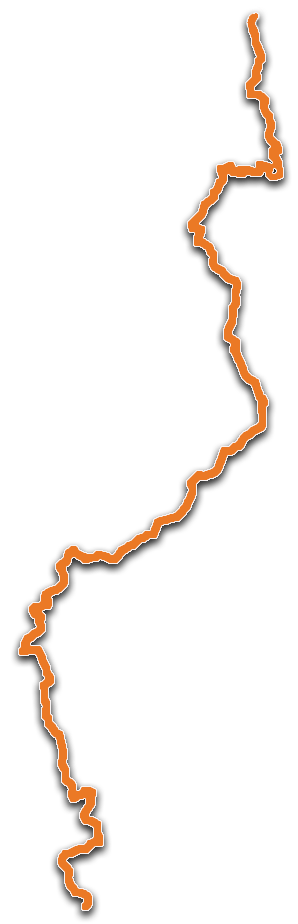

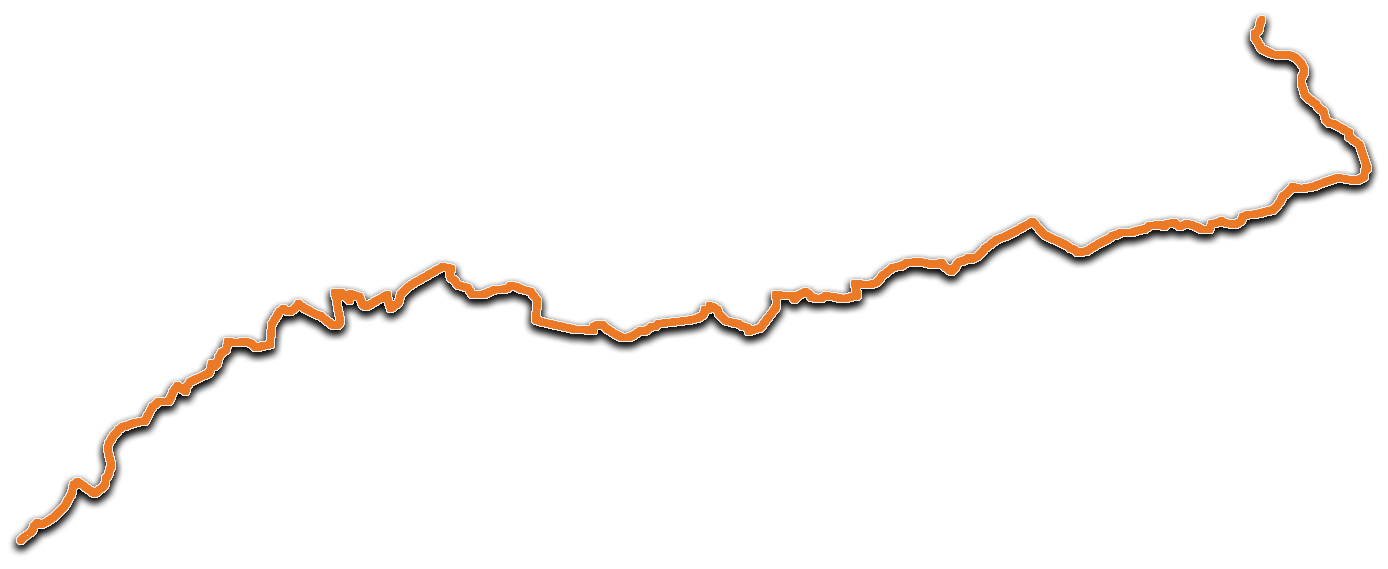

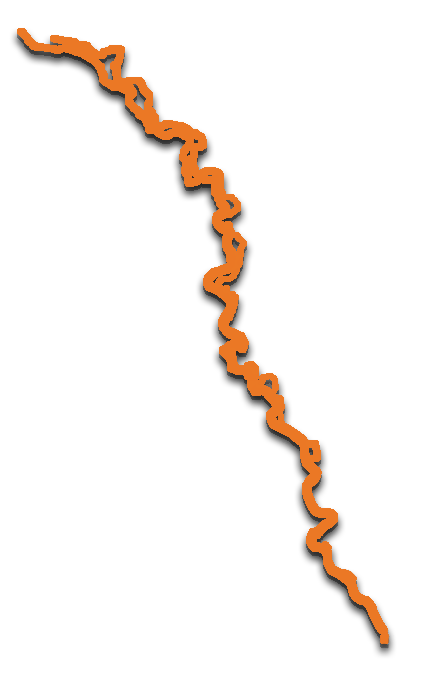

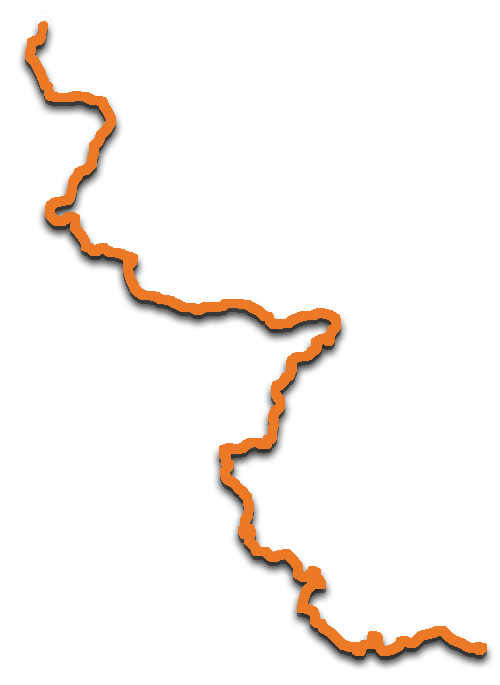

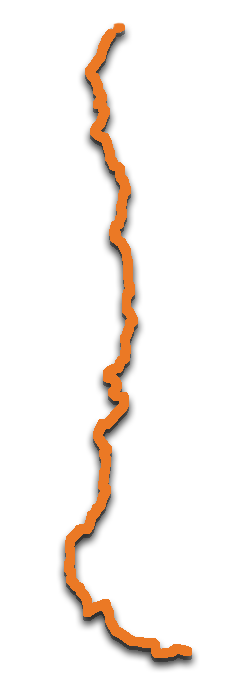

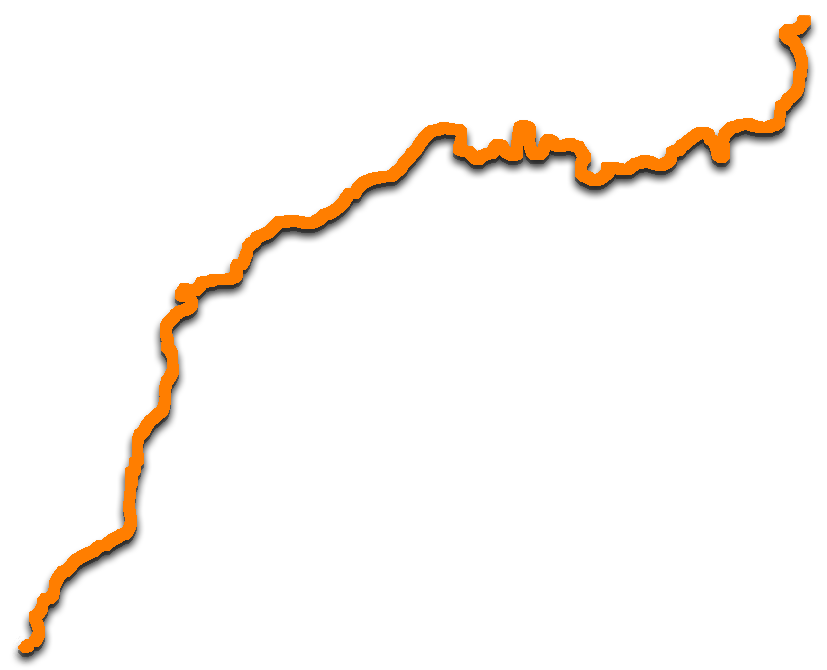

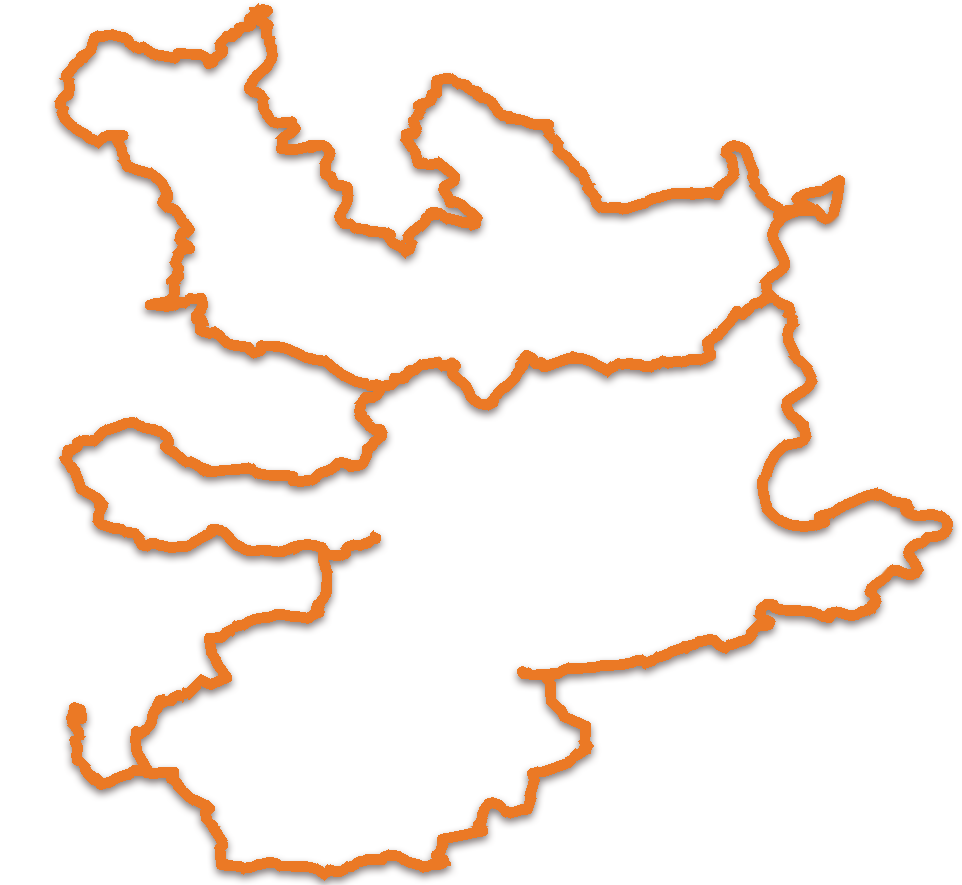

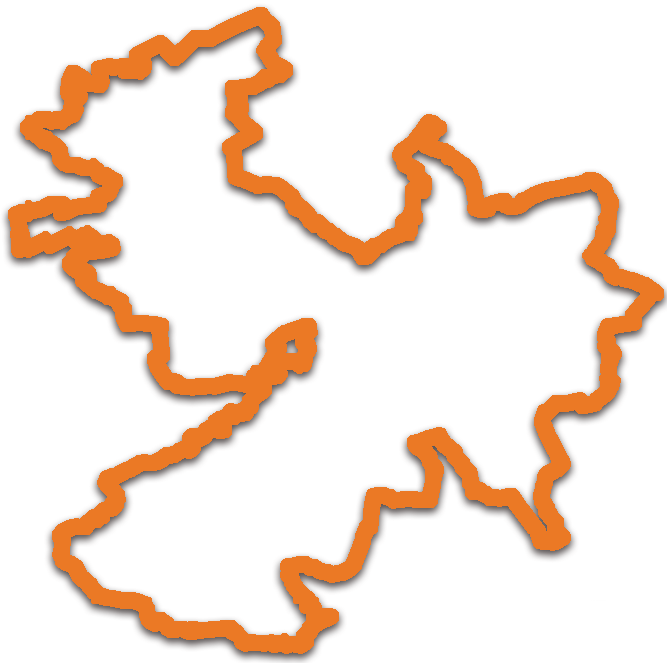

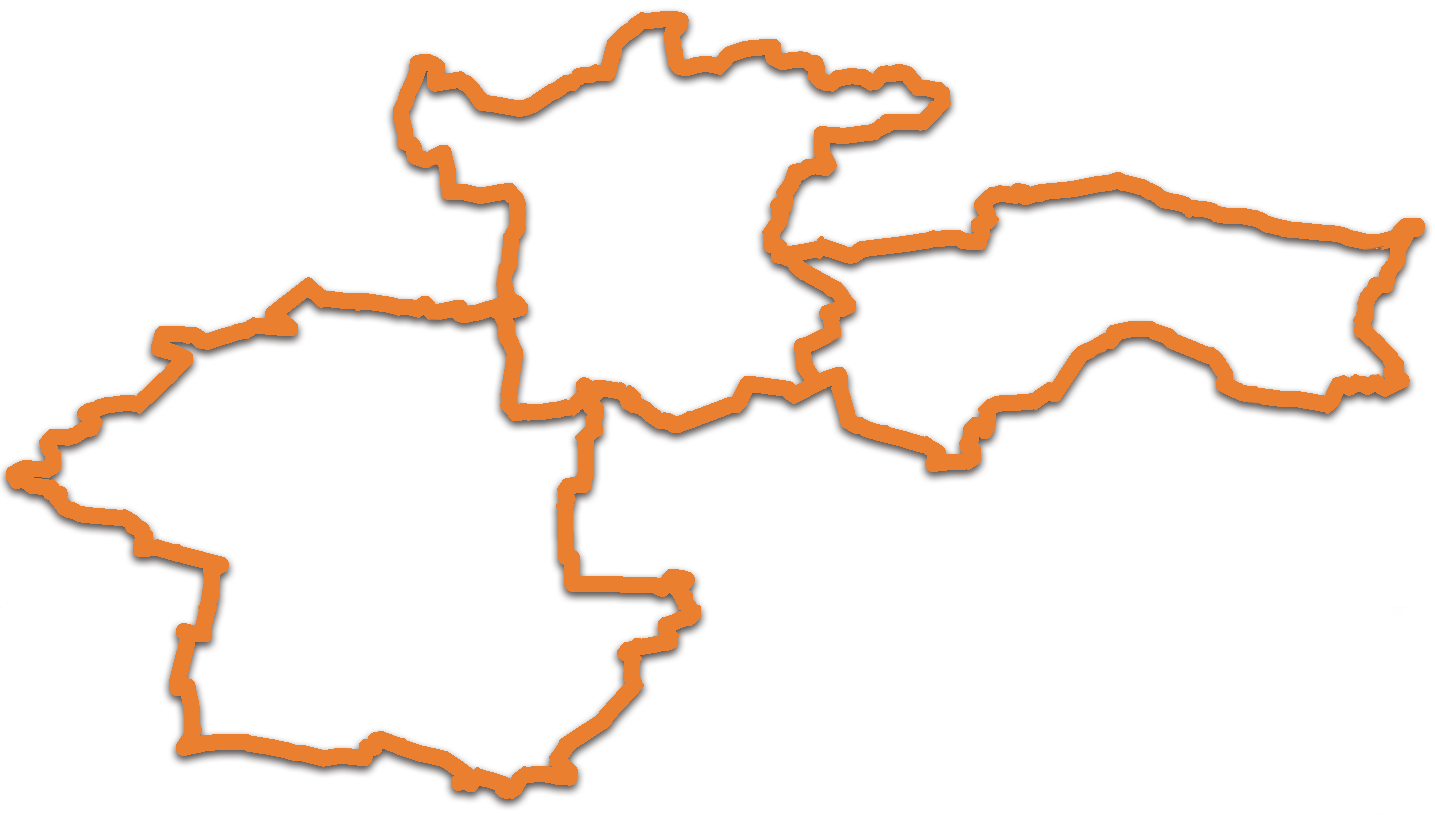

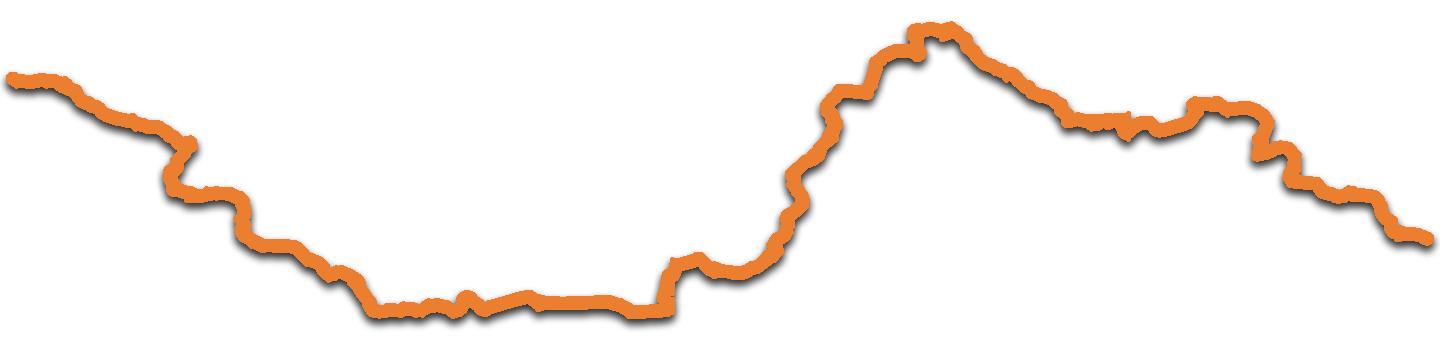

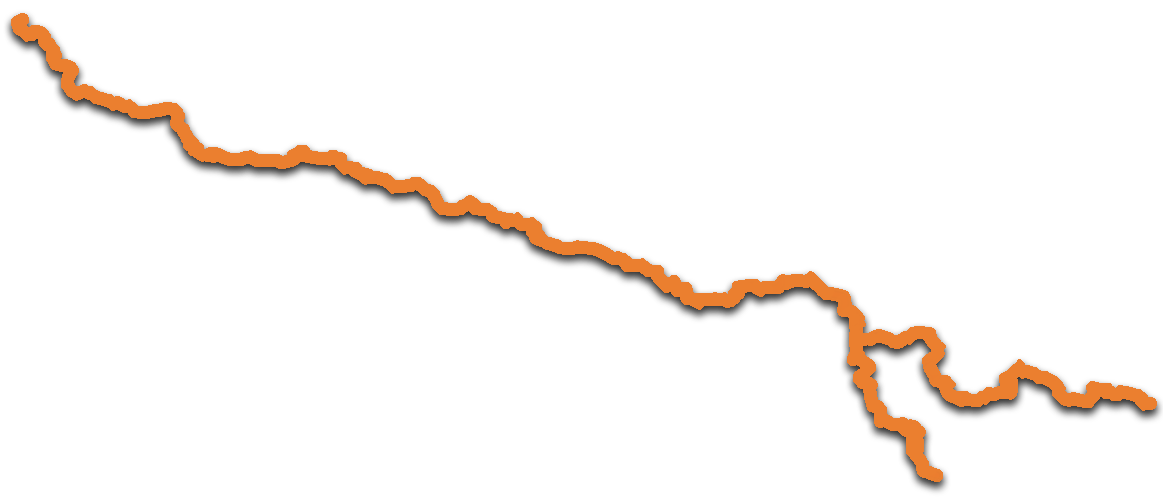

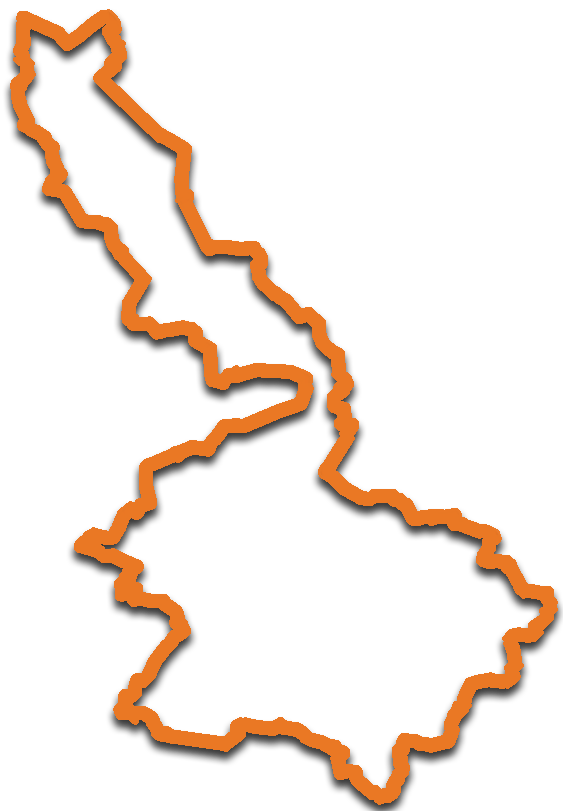

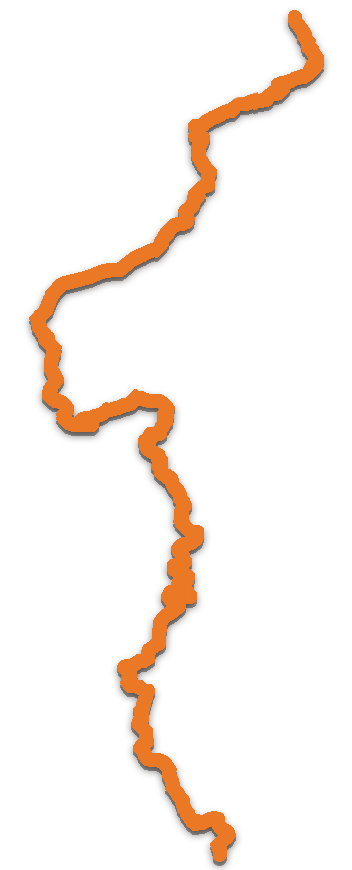

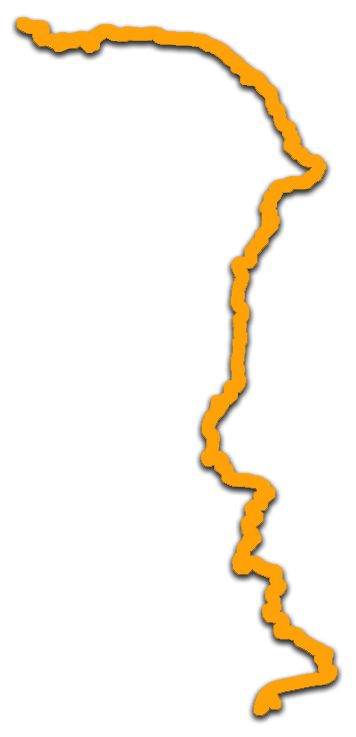

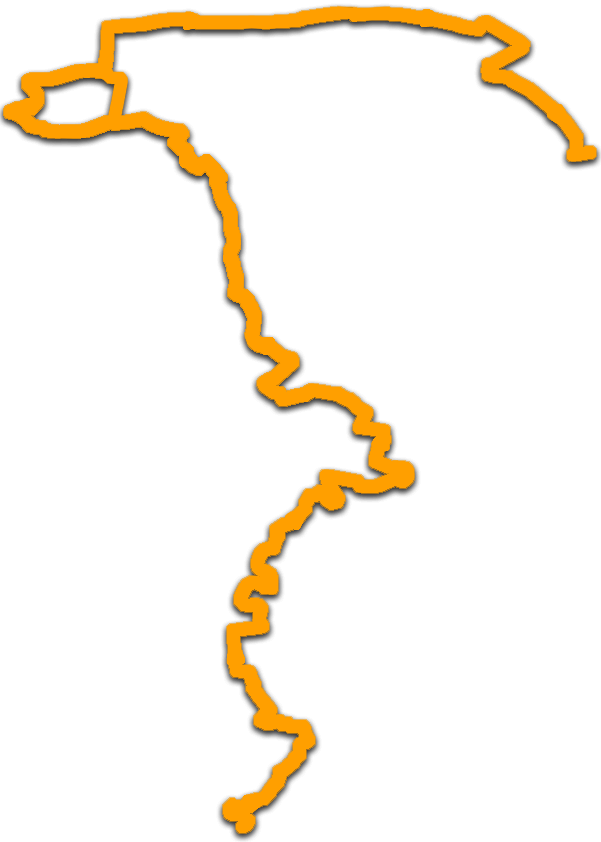

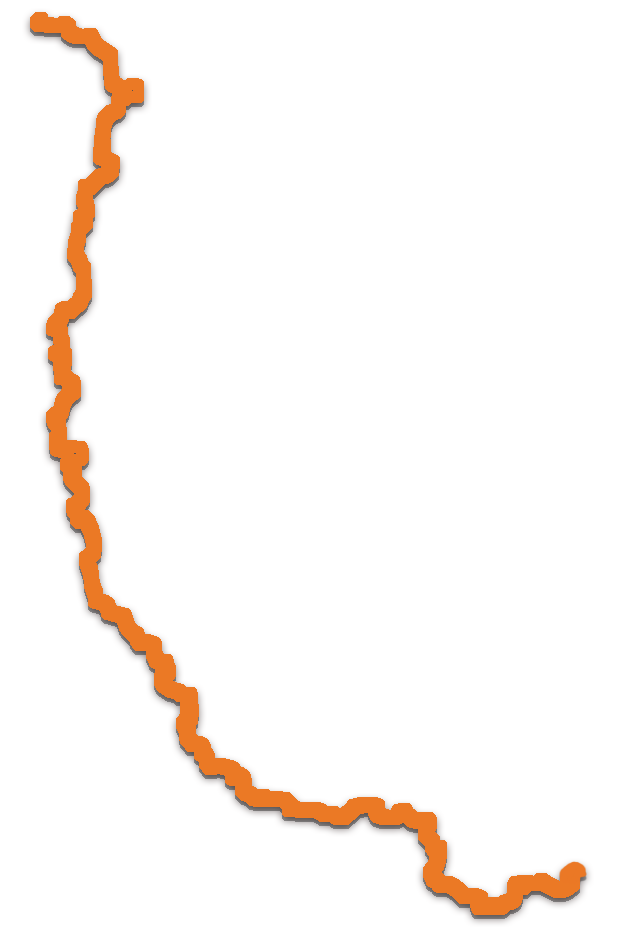

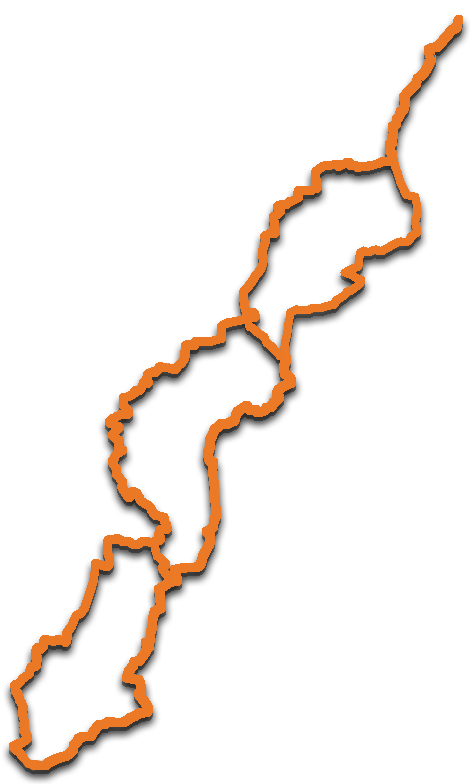

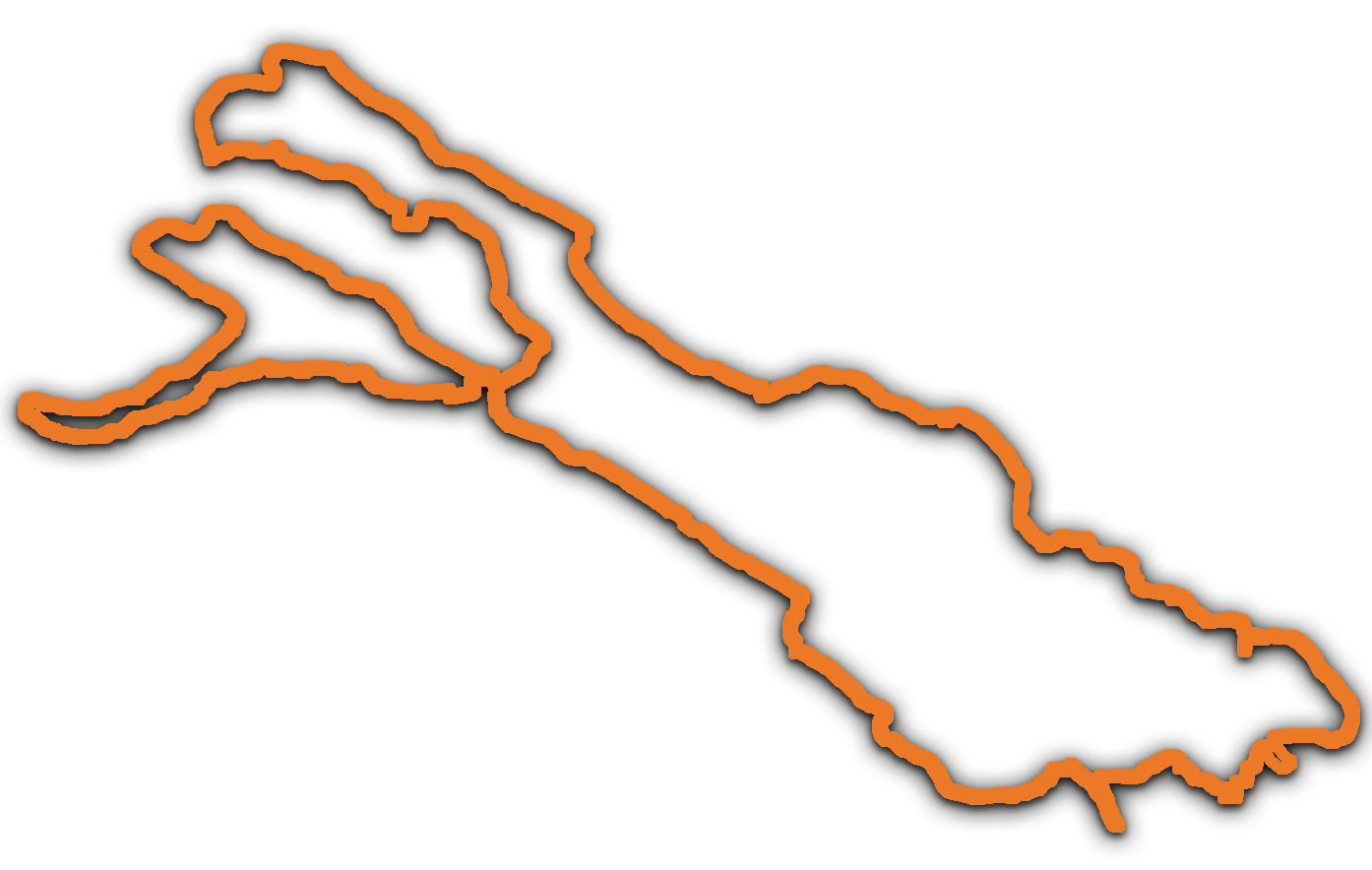

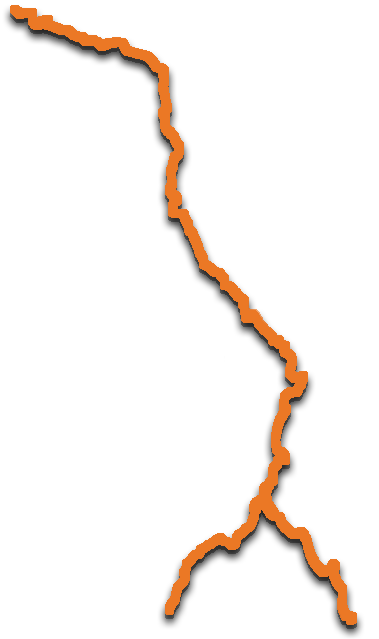

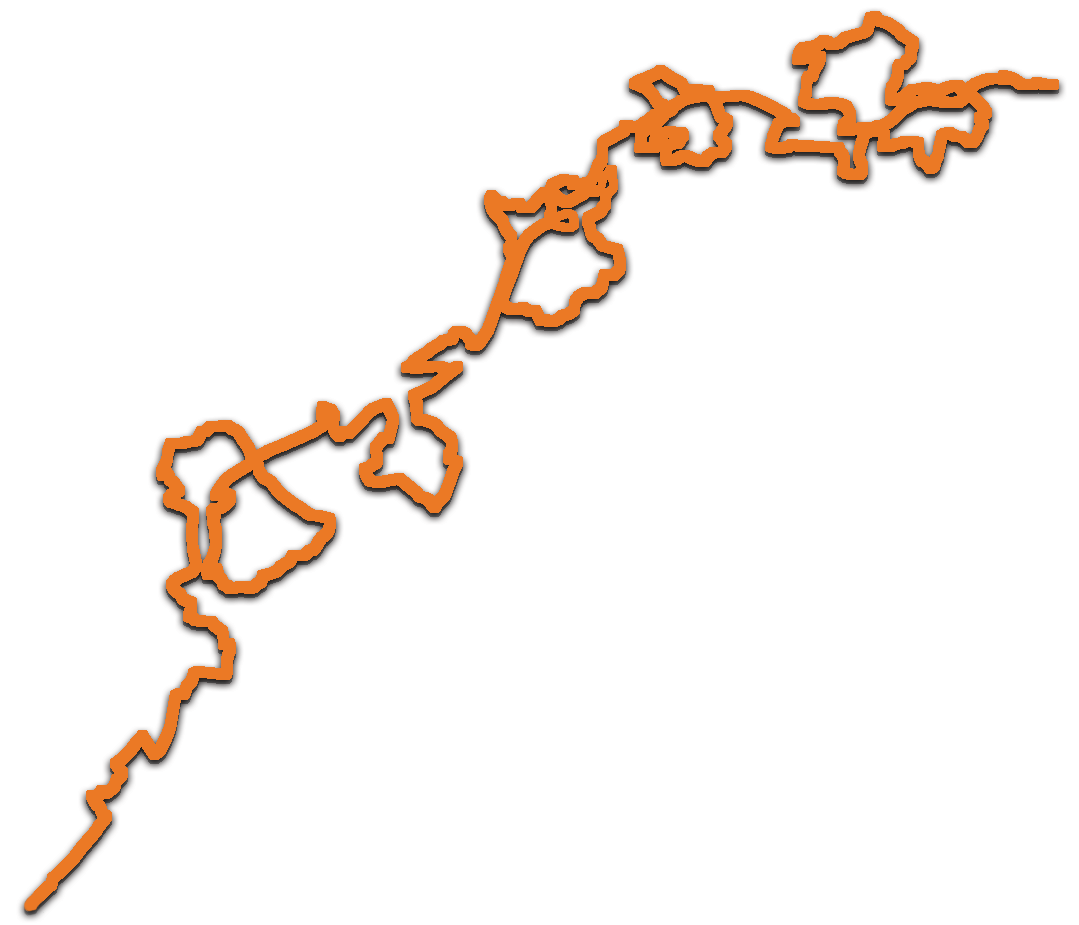

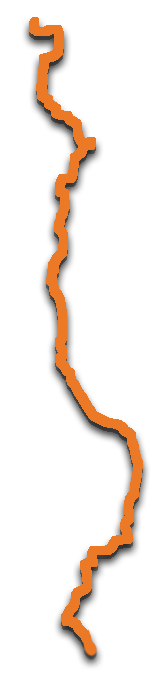

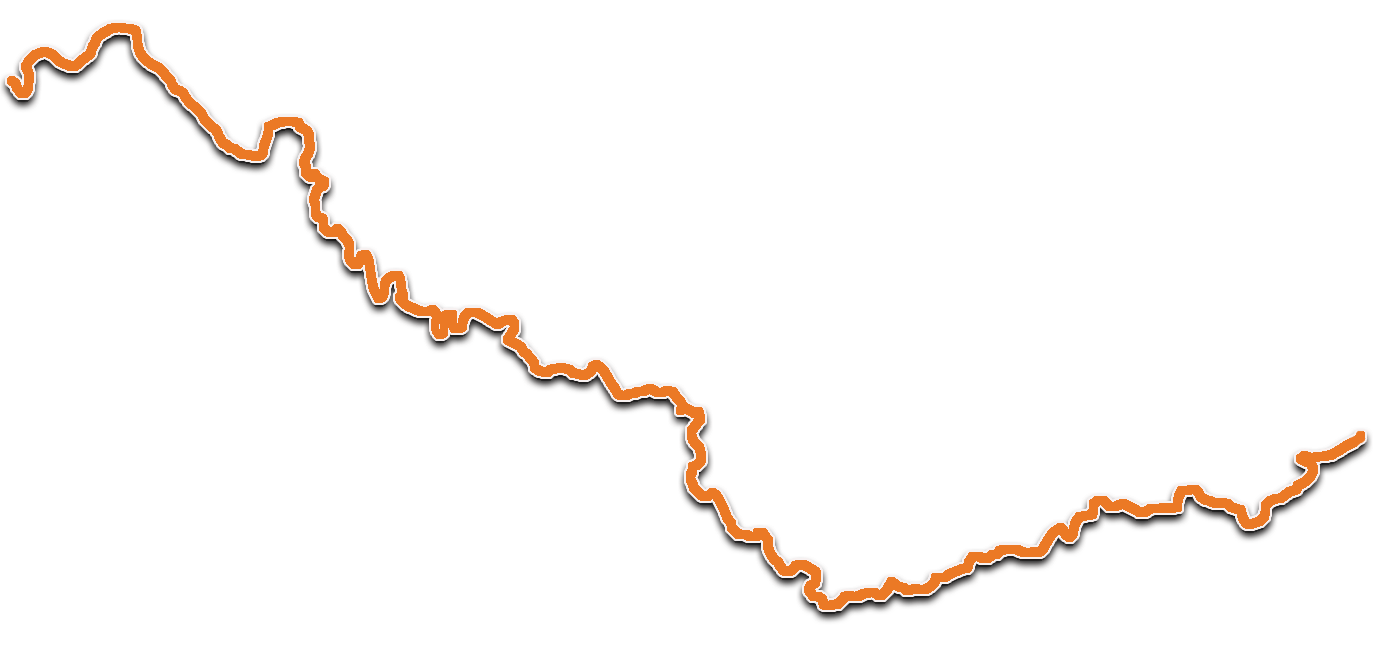

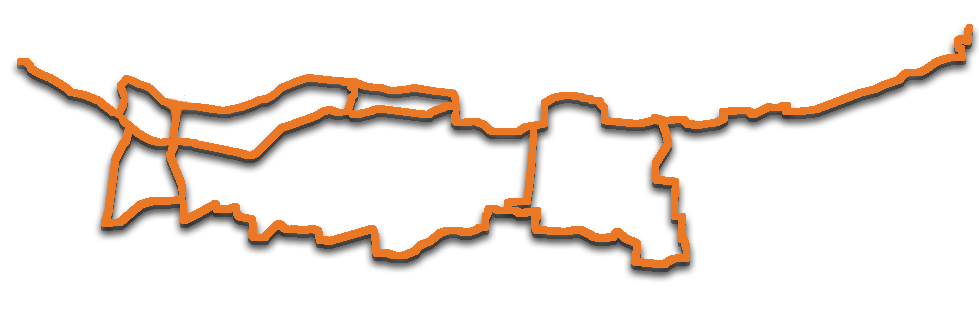

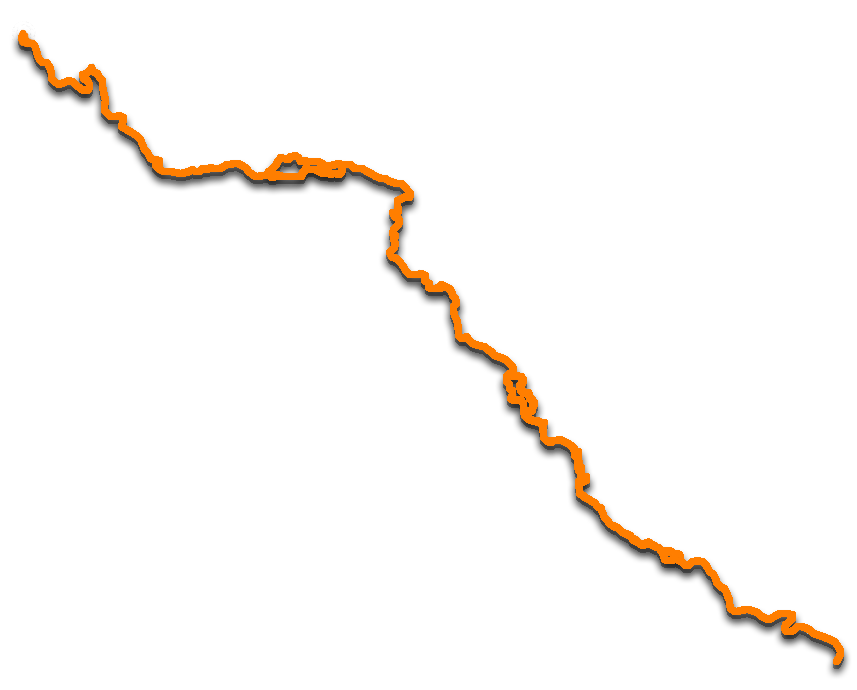

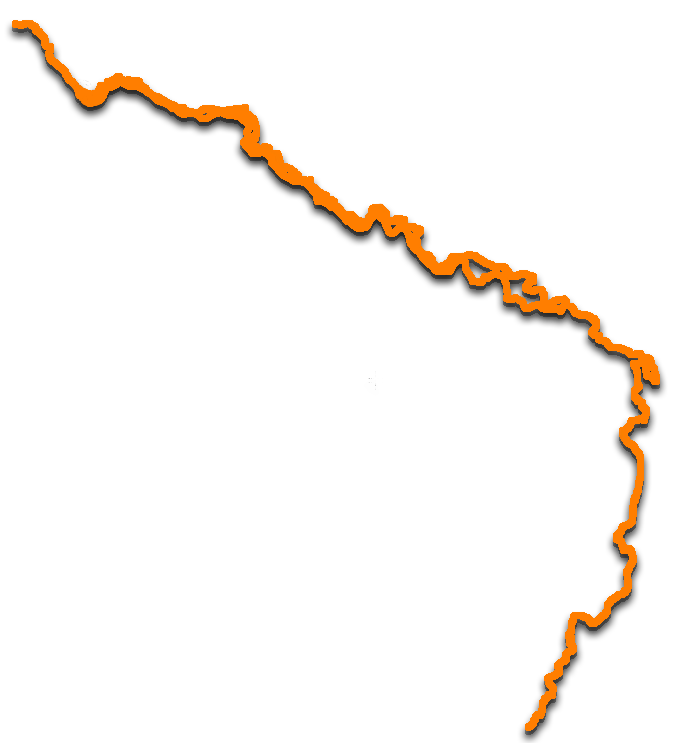

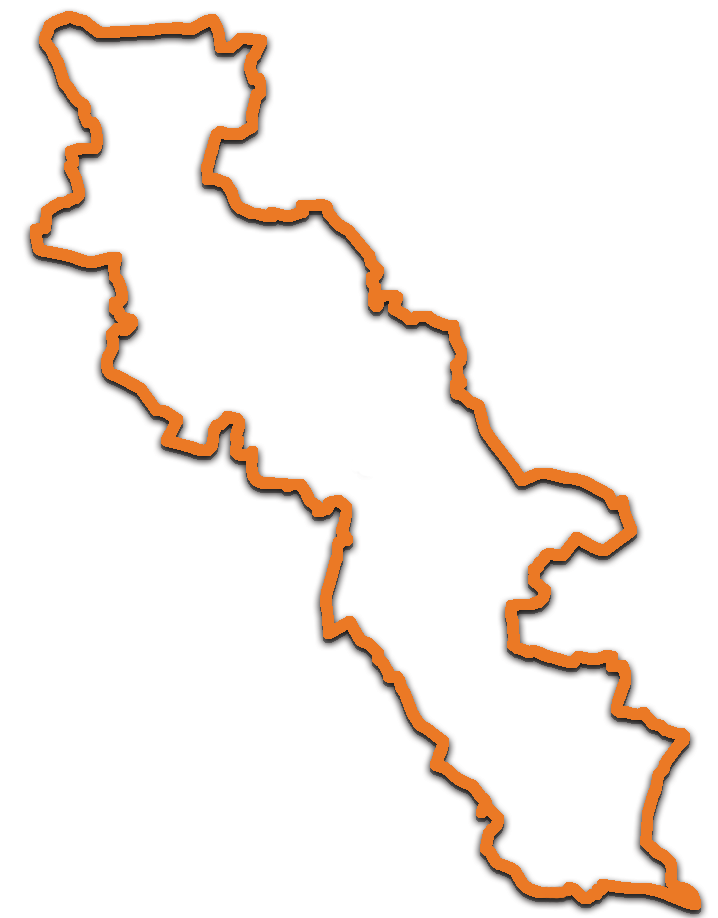

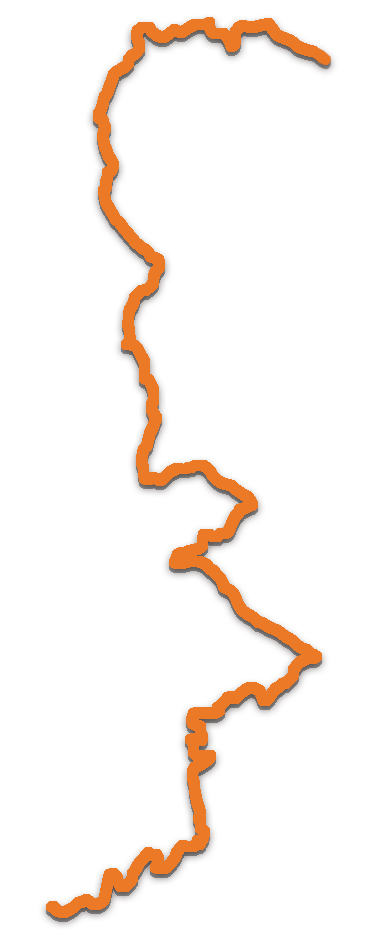

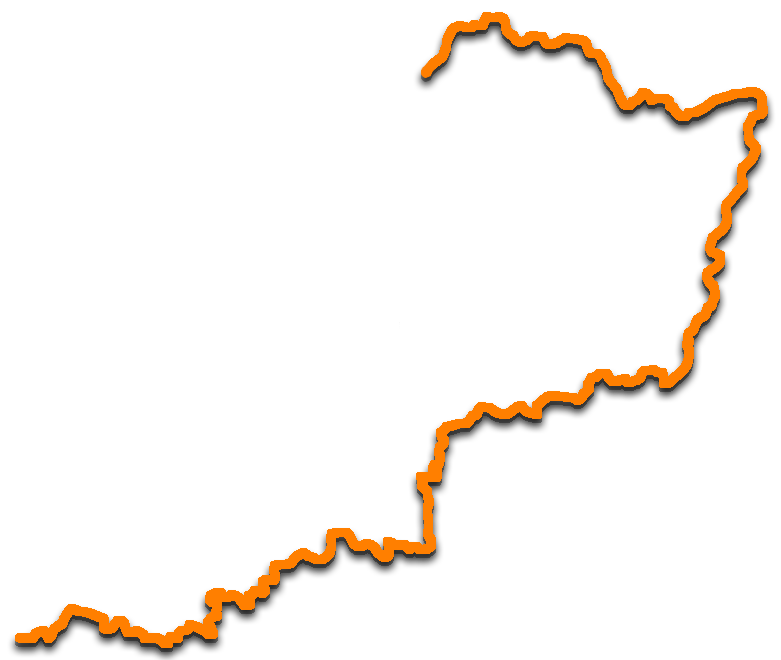

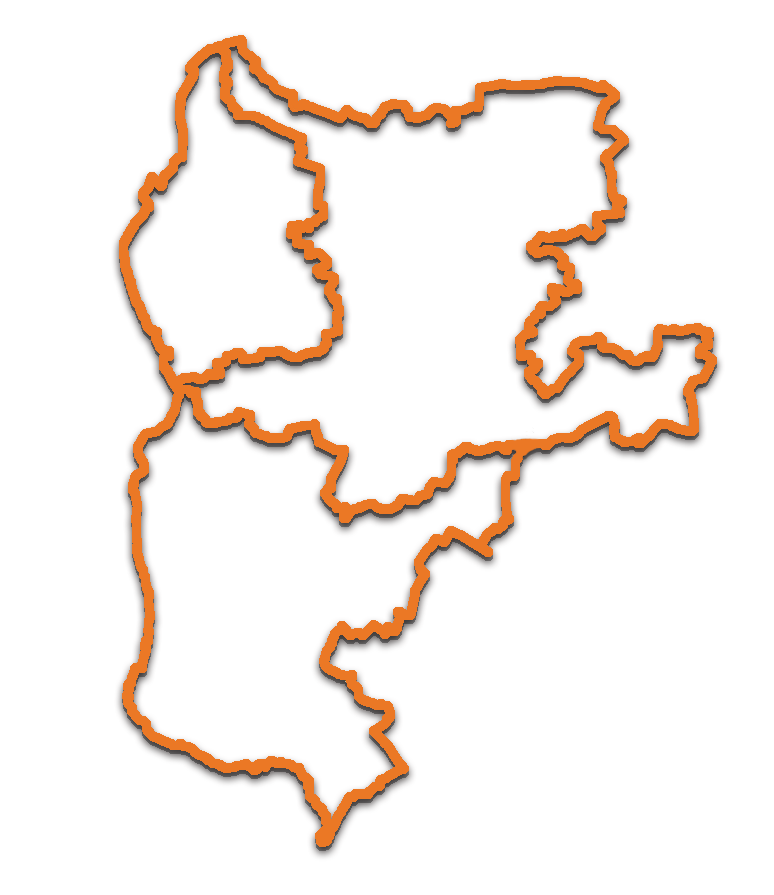

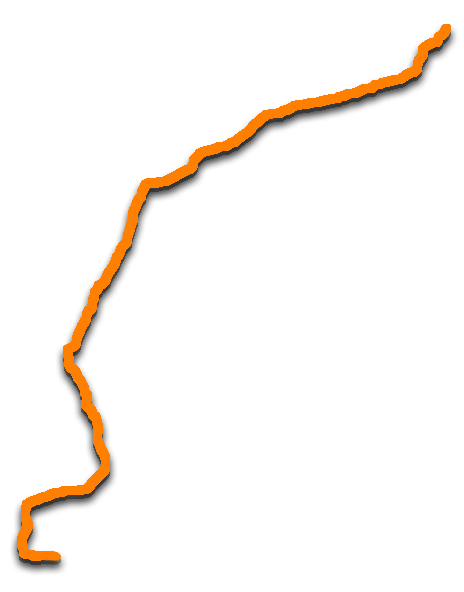

ie Ahr fließt durch eine der schönsten deutschen Mittelgebirgsregionen. Sie entspringt im Eifelstädtchen Blankenheim im Keller eines alten Fachwerkgebäudes und schlängelt sich durch das waldreiche und romantische Ahrtal bis zum Rhein bei Sinzig, wo der Fluss als einer der wenigen Nebenflüsse des Rheines noch im naturbelassenen Zustand in den großen Strom mündet. Dabei ist die Ahrregion sehr geschichtsträchtig: hier hinterließen bereits die Römer ihre Spuren und viele mittelalterliche Burgruinen zeugen von einst hochherrschaftlichen Residenzen, von blutigen Fehden und erfolgreichen Burgbelagerungen. Heute ist es im Ahrtal friedlich geworden. Die Dörfer und Städtchen pflegen eine herzliche Gastfreundschaft und das untere Ahrtal hat sich als Rotweinanbaugebiet mit herausragenden Qualitätsweinen etabliert. Der Ahr-Radweg folgt nun auf 90 km dem Verlauf des Flusses quer durch die reizvolle Landschaft der Eifel und entlang des Ahrgebirges. Zumeist fährt der Radler auf autofreien und gut ausgebauten Nebenwegen, zum Teil auch auf der stillgelegten Bahntrasse im oberen Ahrtal.

Charakteristik:

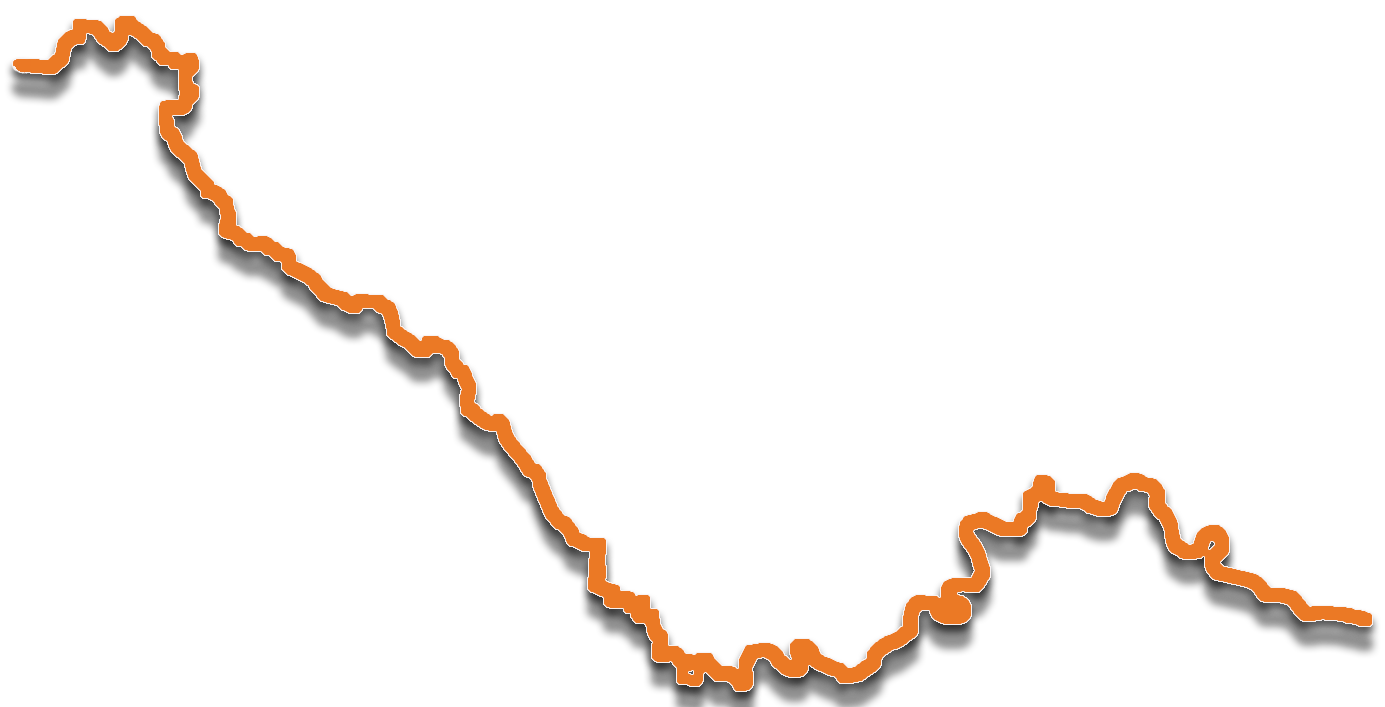

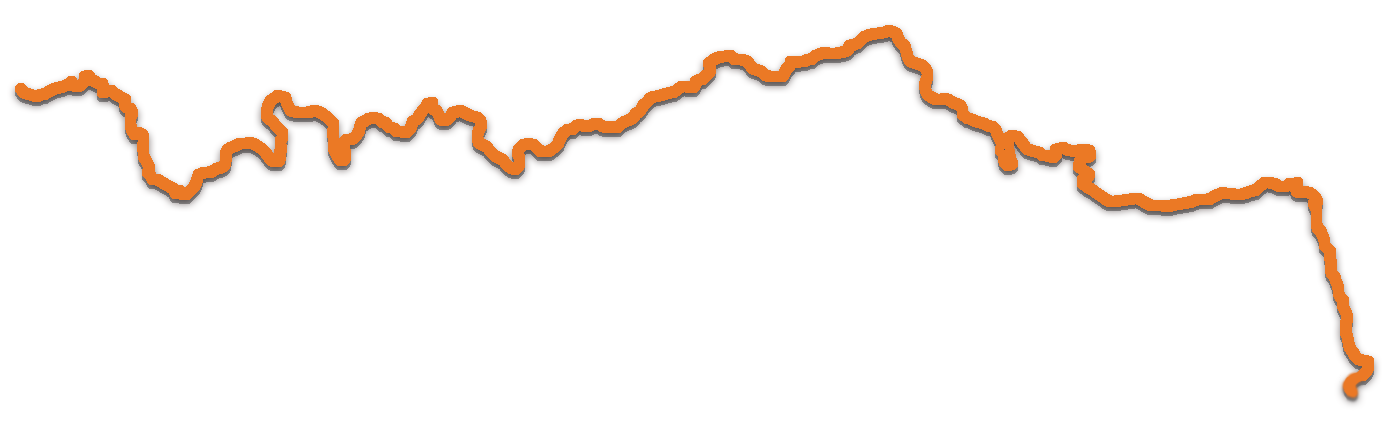

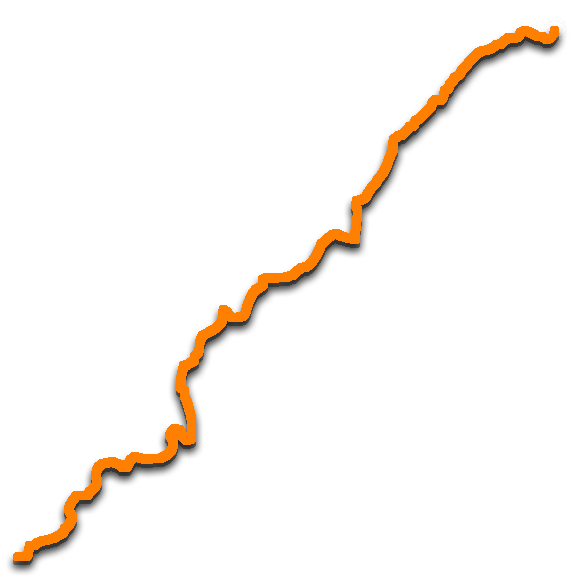

Der Ahr-Radweg verläuft zumeist auf separaten Radwegen und wenig befahren Nebenstraßen. Diese sind entweder asphaltiert, oder aber als Schotterstrecken sehr gut ausgebaut und gut befahrbar. Ein Stück führt auch auf einem stillgelegten Bahndamm und beinhaltet eine Tunneldurchfahrt. Zwischen Schuld und Fuchshofen muss allerdings leider eine viel befahrene Landstraße genutzt werden, was diesen Streckenverlauf als recht unangenehm erscheinen lässt. Da der Ahr-Radweg starke Höhenunterschiede besitzt – von der Mündung bis zur Quelle sind es bergauf über 500 Höhenmeter – empfiehlt es sich, die Route in der anderen Richtung abzufahren. Entlang des Ahrtales hat man hier ein fast kontinuierliches Gefälle. Abseits des Tales gibt es aber auch in dieser Richtung einzelne recht kräftige Steigungen, was besonders für die Abstecher gilt! Davon abgesehen ist der Ahr-Radweg auch für Familien mit Kindern geeignet.

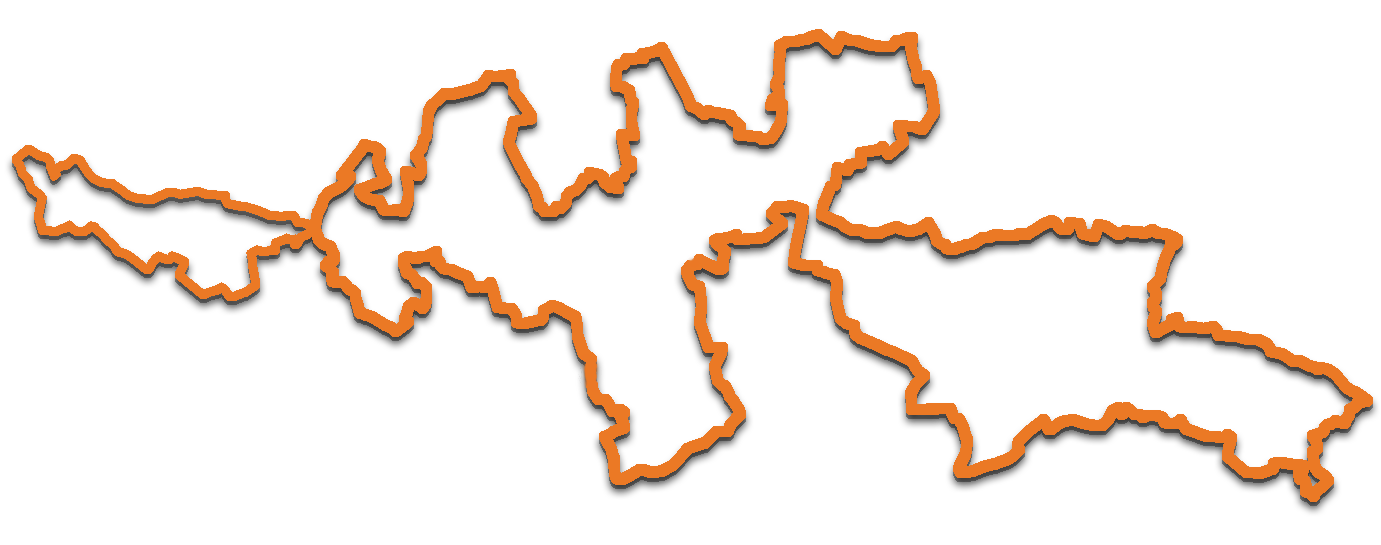

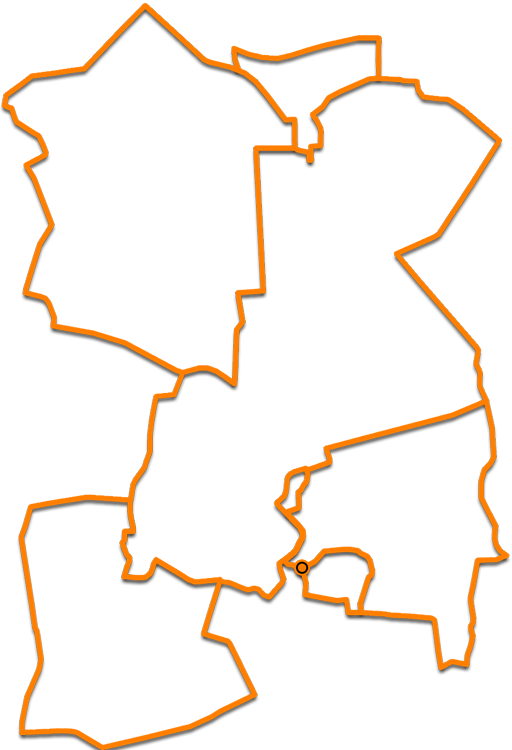

Ortschaften entlang der Route

Blankenheim / Müsch / Antweiler / Fuchshofen / Schuld (Ahr) / Insul / Dümpelfeld / Hönningen / Ahrbrück / Altenahr / Mayschoß / Rech / Dernau / Ahrweiler / Bad Neuenahr / Sinzig

Blankenheim

lankenheim ist ein romantisches Eifelstädtchen am Schnittpunkt dreier Täler. Über dem mittelalterlichen Ortskern thront das gräfliche Schloss Burg Blankenheim, das heute als Jugendherberge dient. Eine erst 1997 wiederentdeckte Druckwasserleitung, der so genannte Tiergartentunnel, versorgte einst die Höhenburg mit ausreichend Wasser und gilt als herausragende technische Bauleistung im Mittelalter. Im historischen Ortskern Blankenheims finden sich die spätgotische Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt, Teile der alten Stadtbefestigung, denkmalsgeschützte Fachwerkhäuser und natürlich die Ahrquelle, die hier in einem alten Gebäude von 1726 entspringt und in einem gemauerten Kanal ihren Lauf durch den Ort beginnt. Interessant ist ein Besuch des Eifelmuseums und des Karnevalsmuseums. Das Haus ‘Am Hirtenturm’ bietet wechselnde Ausstellungen mit Werken einheimischer Künstler.

Unterhalb des Ortskerns befindet sich der Schlossweiher, der zu einer Kahnfahrt einlädt. Als lohnenswertes Wanderziel gilt das Lampertstal, in dem unter Wacholderbäumen zu den verschiedenen Jahreszeiten Orchideen, Enziane und Herbstzeitlose blühen.

Sehenswertes:

Der romantische Ortskern von Blankenheim liegt malerisch am Berghang unterhalb des Schlosses. Verwinkelte Gässchen und jahrhundertealte Fachwerkhäuschen versetzen den Besucher in eine andere Zeit. Sehenswert sind die spätgotische Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt (1505) und die letzten Reste der alten Stadtbefestigung, der Hirtenturm (1404) und das Georgstor (1670).

Der romantische Ortskern von Blankenheim liegt malerisch am Berghang unterhalb des Schlosses. Verwinkelte Gässchen und jahrhundertealte Fachwerkhäuschen versetzen den Besucher in eine andere Zeit. Sehenswert sind die spätgotische Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt (1505) und die letzten Reste der alten Stadtbefestigung, der Hirtenturm (1404) und das Georgstor (1670).

Im Keller eines 1726 errichteten Fachwerkhauses, von außen gut einsehbar, befindet sich mitten im Ort Blankenheim die Quelle der Ahr. Ungefähr 700 Liter Wasser sprudeln minütlich aus der Kellerquelle. Von hier aus wird sie über einen gemauerten Bruchsteinkanal zunächst durch den Ort geführt, um sich dann ihren ungefähr 90 Kilometer langen Weg durch die Eifel bis zur Mündung in den Rhein zu bahnen. Dabei verliert sie eine Höhe von rund 520 Metern.

Über der Quelle ist eine Tafel eingefasst, auf der es heißt:

Aus diesem Felsen silberhell

Entspringt die Ahr im vierfachem Quell.

Durch Wiesen hinab, von Wäldern gekühlt

Zu Bergen voll Reben mit funkelndem Wein

Grüß Welle, in der die Forellen gespielt,

uns Altenahr mir und den Vater Rhein.

Oberhalb des idyllischen Ortes Blankenheim erhebt sich die gräfliche Burg Blankheim. Die Höhenburg wurde wohl um 1115 von Gerhard I. von Blankenheim am Schnittpunkt dreier Täler errichtet und diente lange Zeit als Stammsitz der Familie, die sich später Manderscheid-Blankenheim nannte. Im 18. Jahrhundert wurde die Grafschaft Manderscheid zu größten eigenständigen Herrschaft in der Eifel. So wurde die ehemalige mittelalterliche Wehrburg im Laufe der Zeit zu einem barocken Höhenschloss umgebaut. Im Jahre 1794 floh die Grafenfamilie vom Schloss, als französische Truppen in den Ort einmarschierten. 100 Jahre blieb Burg Blankenheim unbewohnt, später übernahm die Deutsche Turnerschaft das historische Gebäude, seit 1936 ist das Schloss eine Jugendherberge.

Oberhalb des idyllischen Ortes Blankenheim erhebt sich die gräfliche Burg Blankheim. Die Höhenburg wurde wohl um 1115 von Gerhard I. von Blankenheim am Schnittpunkt dreier Täler errichtet und diente lange Zeit als Stammsitz der Familie, die sich später Manderscheid-Blankenheim nannte. Im 18. Jahrhundert wurde die Grafschaft Manderscheid zu größten eigenständigen Herrschaft in der Eifel. So wurde die ehemalige mittelalterliche Wehrburg im Laufe der Zeit zu einem barocken Höhenschloss umgebaut. Im Jahre 1794 floh die Grafenfamilie vom Schloss, als französische Truppen in den Ort einmarschierten. 100 Jahre blieb Burg Blankenheim unbewohnt, später übernahm die Deutsche Turnerschaft das historische Gebäude, seit 1936 ist das Schloss eine Jugendherberge.

Der Tiergartentunnel ist eine unterirdische mittelalterliche Druckwasserleitung und gilt als ein technisches Meisterwerk seiner Zeit. Die Anlage entstand um das Jahr 1468. Sie sollte die gräfliche Burg mit ausreichend Wasser versorgen, da die burgeigene Zisterne nicht genügend Wasser liefern konnte. Bemerkenswert ist der 150 m lange Wassertunnel deshalb, weil aus der Zeit des Mittelalters so gut wie keine anderen Tunnelbauten bekannt sind. Die Druckwasserleitung wurde aus einer ungefähr einen Kilometer entfernten Quelle gespeist und mittels Holzrohre und verschiedener Techniken über ein 12 m tiefes Tal und einen 15 m hohen Bergsporn in die Burg geführt.

Der Tiergartentunnel ist eine unterirdische mittelalterliche Druckwasserleitung und gilt als ein technisches Meisterwerk seiner Zeit. Die Anlage entstand um das Jahr 1468. Sie sollte die gräfliche Burg mit ausreichend Wasser versorgen, da die burgeigene Zisterne nicht genügend Wasser liefern konnte. Bemerkenswert ist der 150 m lange Wassertunnel deshalb, weil aus der Zeit des Mittelalters so gut wie keine anderen Tunnelbauten bekannt sind. Die Druckwasserleitung wurde aus einer ungefähr einen Kilometer entfernten Quelle gespeist und mittels Holzrohre und verschiedener Techniken über ein 12 m tiefes Tal und einen 15 m hohen Bergsporn in die Burg geführt.

Erst 1997 wurde diese in Vergessenheit geratene Tunnelanlage entdeckt und wieder freigelegt. Teile des Tunnels sind heute bei einer Führung zu besichtigen.

Das Eifelmuseum ist ein regionales Museum für Naturkunde und Kulturgeschichte. Es besteht aus zwei Gebäuden. Das Haupthaus zeigt die Entwicklung während der Vor- und Frühgeschichte, beschäftigt sich mit dem Thema ‘Natur in der Eifel’ und vermittelt Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt der Eifelbauern in der in der Zeit um 1900. Das zweite Gebäude, das Gildehaus, zeigt das dorftypische Handwerk jener Zeit, insbesondere die Textilherstellung und -verarbeitung sowie den Blaudruck.

In Blankenheim gibt es eine 400 Jahre alte Karnevalstradition, die Blankenheimer Fastnacht. Sie entstand in Folge des so genannten ‘Blankenheimer Geisterzuges’ im Jahre 1613. Seit 1990 befindet sich im alten Georgstor, einem 1670 erbauten Relikt der alten Stadtbefestigung, eine ständige Ausstellung, die historische Dokumente, Kostüme und Bilder zeigt und das Karnevalsbrauchtum des Ortes näher beleuchtet.

Der Hirtenturm ist ein Relikt der im 15. Jahrhundert errichteten wehrhaften Stadtbefestigung, die Blankenheim einst umgab. Er wurde bereits 1404 erbaut und ist damit das älteste erhaltene Bauteil der Wehrmauer. Hier zeigt der Kreisverband Natur- und Umweltschutz (KNU) eine interessante Dauerausstellung über Tiere, Pflanzen und Bäume, die in der Eifel heimisch sind.

Der Freilinger See ist ein 9 ha. großes Naherholungsgebiet zwischen den Ortsteilen Freilingen und Reetz. Ein Teil des Stausees am Mündungsbereich eines kleinen Flüsschens ist Naturschutzgebiet, der größere Teil aber ist der Wassersport geöffnet. Hier kann man schwimmen, surfen und paddeln. An Land gibt es eine Minigolfanlage, einen Waldlehrpfad und einen Grillplatz. Übernachten kann man auf dem anliegenden Campingplatz.

Etwas abseits der touristischen Route und auch des Ahr-Radweges befindet sich in Schloßthal bei Dollendorf die Burgruine einer einst mächtigen Höhenburg. Die im 12. Jahrhundert (andere Quellen sprechen vom 9. Jhd.) entstandene Burg war lange im Besitz der Edelherren von Dollendof. Mitte des 15. Jahrhunderts starb aber die männliche Linie des Adelsgeschlechtes aus und Burg Dollendorf wechselte mehrfach den Besitz, bis sie Anfang des 19. Jahrhunderts zum Abbruch freigegeben wurde. Heute sind nur noch Teile der Ringmauer sowie die Überreste zweier Türme erhalten. Bei dem einen, ehemals über 20 m Höhe messenden Turm blieb bei der Sprengung ein markanter Stumpf erhalten, der bei der einheimischen Bevölkerung wegen seiner Form ‘Finger Gottes’ getauft wurde.

Müsch

m Zusammenfluß des Trierbaches und der Ahr befindet sich in waldreicher Umgebung das Eifeldorf Müsch. Die Ortsgemeinde gehört zur Verbandsgemeinde Adenau und wurde bereits 975 als ‘Muska’ erstmals urkundlich erwähnt. Mehrere Pestkreuze erinnern an ein schwarzes Kapitel in der Geschichte der Region. Sehenswert ist die Katharinenkapelle aus dem Jahre 1787.

Sehenswertes:

Im Eifeldorf Müsch befindet sich die 1787 erbaute Katherinenkapelle. Hier befinden sich mehrere Pestkreuze. Sie wurden errichtet, um an die Hilfe für eine Nachbargemeinde in der schweren Zeit der Pestepidemie des 17. Jahrhunderts zu erinnern.

Antweiler

ntweiler ist ein hübsches, in den Hang des Ahrtales hineingebautes Örtchen in der Eifel. Eine Vielzahl alter Höfe und Fachwerkhäuschen, teilweise noch aus dem 17. und 18. Jahrhundert, haben sich erhalten. Enge Gäschen führen durch den verwinkelten Ortskern. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen neben der St. Maximinkirche von 1762 eine historische Wasssermühle, die alte Ahrbrücke sowie das alte Gemeindehaus. Die Ortsgemeinde Antweiler gehört zur Verbandsgemeinde Adenau. Eine im Ort nach Westen abzweigende Straße führt hinauf in die Gemeinde Aremberg und zu der gleichnamigen Burgruine.

Sehenswertes:

Die Pfarrkirche St. Maximin wurde 1762 errichtet und geweiht. Nach schweren Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg wurde das katholische Gotteshaus etwas verändert wieder aufgebaut. Der sechseckige Turm entstand neu und erhielt etwas später seine markante Schieferverkleidung und seine spitze Haube.

Die Pfarrkirche St. Maximin wurde 1762 errichtet und geweiht. Nach schweren Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg wurde das katholische Gotteshaus etwas verändert wieder aufgebaut. Der sechseckige Turm entstand neu und erhielt etwas später seine markante Schieferverkleidung und seine spitze Haube. Im Jahre 1908 fand man bei Antweiler eine Kupferader, was zu der Errichtung eines Kupferbergwerks, der Grube Wilhelm führte. 1910 wurde mit dem Abbau des Kupfererzes begonnen. Bald fand man in der Grube zusätzlich auch silberhaltiges Erz. Doch bereits im Jahre 1937 wurde das Bergwerk aus Rentabilitätsgründen wieder stillgelegt. Während des Zweiten Weltkrieges wurden die unterirdischen Stollen als Luftschutzbunker genutzt.

Der Abstecher von Antweiler zu der einst bedeutenden Burg Aremberg beträgt nur etwa 5 Kilometer, aber der steile Anstieg in die Nachbargemeinde hat es für Radfahrer in sich! Er führt auf eine bewaldete Bergkuppe, auf dessen Gipfel in 623 m Höhe sich einst die mächtige herzögliche Festung derer von Aremberg befand. Aber ihr Glanz ist heute verblasst. Einige Mauerreste, Fundamente und ein Turm von 1854 blieben noch erhalten. Großangelegte Geländestufungen zeugen noch von der ehemaligen Wehrhaftigkeit.

Der Abstecher von Antweiler zu der einst bedeutenden Burg Aremberg beträgt nur etwa 5 Kilometer, aber der steile Anstieg in die Nachbargemeinde hat es für Radfahrer in sich! Er führt auf eine bewaldete Bergkuppe, auf dessen Gipfel in 623 m Höhe sich einst die mächtige herzögliche Festung derer von Aremberg befand. Aber ihr Glanz ist heute verblasst. Einige Mauerreste, Fundamente und ein Turm von 1854 blieben noch erhalten. Großangelegte Geländestufungen zeugen noch von der ehemaligen Wehrhaftigkeit.

Die Burg Aremberg wurde im 12. Jahrhundert durch die Edelgrafen von Aremberg, die im 17. Jahrhundert bis in den Herzogstand erhoben wurden, erbaut. Ihre Herrschaft war reichsunmittelbar und ihre Burg wurde mehrfach belagert, eingenommen, teilweise zerstört und wiederaufgebaut. Um 1660 besaß sie ihre größte Ausdehnung und höchste Verteidigungsfähigkeit. Die Überreste lassen diese heute noch nachvollziehen. Da die eigenen Truppen aber inzwischen abgezogen waren, wurde Burg Aremberg im Jahre 1682 doch von französischen Soldaten eingenommen und etwas später bei ihrem Abzug zerstört. Im 18. Jahrhundert entstand nun ein Schloss im barockem Stil, aber auch dieses wurde von den Franzosen Anfang des 19. Jahrhunderts wieder vernichtet.

Fuchshofen

ie kleine Ortsgemeinde Fuchshofen liegt in einer Ahrschleife, eingebettet in das reizvolle, enge Ahrtal der Eifel. Fuchshofen wurde 1862 eigenständige Gemeinde und gehört heute zur Verbandsgemeinde Adenau. Im Zweiten Weltkrieg wurden hier in einem Eisenbahntunnel die gefürchteten V1- und V2-Raketen gelagert. So wurde das Dorf Ziel vermehrter Bombenangriffe der Aliierten Streitmächte und in der Folge zu 80% zerstört.

Heute lockt Fuchshofen mit seinen ausgedehnten Wanderwegen zahlreiche Besucher an. Alljährlich im November findet zum St.-Marienfest ein sehenswertes Lichterspektakel statt und Fuchshofen verwandelt sich zum ‘Dorf der tausend Lichter’.

Sehenswertes:

Die St. Josefkirche ist eine in den Jahren 1870 bis 1874 errichtete Filialkirche der Pfarrei St. Michael in Reifferscheid. Die kleine, keine 10m lange Kirche wurde erbaut, als Fuchshofen zur eigenständigen Gemeiden erhoben wurde.

Schuld (Ahr)

as Örtchen Schuld befindet sich, besonders hübsch gelegen, in einer schmalen Ahrschleife im Ahrtal. Ein Teil des Eifelortes mit der Pfarrkirche St. Gertrud befindet sich auf einem Felsen hoch über der Ahr. Schuld gehört zur Verbandsgemeinde Adenau.

Bereits zur Römerzeit wurde eine Besiedlung in Form eines Römerhofes nachgewiesen. Urkundlich wurde das Dorf erstmals im Jahre 975 erwähnt und blickt damit auf eine stolze über 1000jährige Geschichte.

Schuld besitzt einen überregionalen Bekanntheitsgrad durch das jährlich stattfindende Radrennen ‘Köln – Schuld – Frechen’ sowie durch die Freilichtbühne und die dort stattfindenden Passionsspiele.

Westlich von Schuld zweigt noch Norden ein Tal ab, das nach ungefähr 20 Kilometern nach Bad Münstereifel führt.

Sehenswertes:

Die Gertrudiskirche bifindet sich im oberen Teil des Örtchens Schuld hoch über der Ahr. Eine Pfarrei befindet sich hier bereits seit mindestens 975. Einen Kirchenbau muss es damals schon gegeben haben. 1240 wurde ein neues Kirchenhaus errichtet, von dem die Grundmauern noch erhalten sind. Im Jahre 1924 entstand eine neue Kirche, die jedoch bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Auch den Neubau von 1946gibt es nicht mehr, er wurde wegen Baufälligkeit abgetragen und 1974 durch den heute noch existierenden Kirchenbau ersetzt. So wirkt das Innere der Pfarrkirche relativ modern. Insbesondere die Fensterverglasung bietet einen spannenden Kontrast zu den anderen Gotteshäusern der Umgebung. Sie zeigen Darstellungen aus der Apokalypse. Das alte Basalttaufbecken entstammt allerdings noch dem 13. Jahrhundert. Auch die barocke Madonnenfigur aus dem 17. Jahrhundert wurde aus den Vorgängerkirchen übernommen.

Die Freilichtbühne Schuld wurde 1948 von der Katholischen Spielschar gegründet und erbaut. Sie befindet sich auf dem Gelände der Pfarrgemeinde und ist über die Grenzen des Ortes hinaus bekannt. In den Sommermonaten Juli und August werden durch Laiendarsteller Stücke für die ganze Familie dargeboten.

Die Schornkapelle oberhalb des Ortes Schuld geht auf eine Stiftung der Familie Schorn zurück. Ihre Entstehung wird auf vor 1700 datiert. Die Eichenholz-Pietà aus dem 17. Jahrhundert, die sich in der Mittelnische des Altars befand, wurde 1972 gestohlen und ein Jahr später durch eine originalgetreue Replique ersetzt. Nachdem 1976 der Prozessionsweg ‘Siebenschmerzen-Weg’ ausgebaut worden ist, pilgern Frauen seit 1979 alljährlich zur schmerzensreichen Mutter Maria. Deshalb wird das Gotteshaus heute auch ‘Wallfahrtskapelle auf Schorren’ genannt.

Insul

nsul ist ein kleines Dorf im Ahrtal. Hier besaß die auch einmal einen südlichen Arm, so dass sich der Ort auf einer Insel befand, woraus sich der Name ableitete. In Insul gibt es noch einige Fachwerkhäuser aus dem 19. Jahrhundert. Besonders erwähnenswert ist die Anlage des ehemaligen Zehnthofes von 1616. Insul gehört zur Verbandsgemeinde Adenau.

Sehenswertes:

Der ehemalige Zehnthof in Insul ist eine denkmalgeschützte Hofanlage von 1616. Erhalten geblieben ist der Haupthof aus Fachwerk, eine Fachwerkscheune sowie ein alter Backofen.

In dieser Hofstelle wurde einst der Zehnte Teil aller Erträge der umliegenden Bauern für die Kirche abgegeben und gelagert, was dem Hof seinen Nahmen gab.

Südwestlich des Ortes Insul wird das Ahrtal etwas breiter. Am Rande des Tales auf einem Bergkegel befand sich einst eine Burganlage, von der aber kaum etwas erhalten blieb. Wenige Steinhaufen deuten noch auf die Existenz einer wehrhaften Anlage hin, doch selbst urkundliche Quellen fehlen. So ist anzunehmen, dass die Burg, die von Experten auf das Mittelalter datiert wird, nur sehr kurz bestanden haben dürfte. Möglicherweise wurde sie von einer benachbarten Burg schon gleich wieder angegriffen und vernichtet. Aber dies sind Vermutungen, der wahre Hintergrund muss im Dunkeln bleiben.

Südwestlich des Ortes Insul wird das Ahrtal etwas breiter. Am Rande des Tales auf einem Bergkegel befand sich einst eine Burganlage, von der aber kaum etwas erhalten blieb. Wenige Steinhaufen deuten noch auf die Existenz einer wehrhaften Anlage hin, doch selbst urkundliche Quellen fehlen. So ist anzunehmen, dass die Burg, die von Experten auf das Mittelalter datiert wird, nur sehr kurz bestanden haben dürfte. Möglicherweise wurde sie von einer benachbarten Burg schon gleich wieder angegriffen und vernichtet. Aber dies sind Vermutungen, der wahre Hintergrund muss im Dunkeln bleiben.

Dümpelfeld

ümpelfeld liegt an der Mündung des Adenauer Bachs in die Ahr. Die kleine Ortsgemeinde gehört heute zur Verbandsgemeinde Adenau und wurde erstmals 1153 urkundlich erwähnt. Allerdings wurden bei Ausgrabungen Hinweise auf eine frühere, römische Besiedlung gefunden. Mit dem Teufelsley befindet sich hier der größte Quarzitfelsen Europas.

Das Adenauer Tal zweigt hier vom Ahrtal in Richtung Süden nach Adenau und zur Nürburg ab. Auf dem Radweg sind es bis Adenau ungefähr 9 Kilometer.

Sehenswertes:

Die katholische Pfarrkirche St. Cyriakus ist ein Bruchsteinbau aus dem 13. Jahrhundert, der allerdings im 15. Jahrhundert vom Grund auf im gotischen Stil verändert wurde. Hierbei erhielt das Langhaus auch seine beiden Querschiffe. Ende des 19. Jahrhunderts erhielt das Gotteshaus eine sechseckige Sakristei. Beachtenswert ist der barocke Hochaltar, die von Balthasar König stammende Orgel von 1730 sowie die erst vor kurzem freigelegten mittelalterlichen Wandmalereien.

Hönningen

önningen liegt in einer waldreichen Gegend in einer Ahrschleife und ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderer. In dem gemütlichen Ort befinden sich noch einige alte Fachwerkhäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Sehenswert sind die Pfarrkirche St. Kunibert (1524), die Hubertuskapelle (1610) sowie die St. Bartholomäuskapelle (1635) im Ortsteil Liers.

Die Ortsgemeinde Hönningen, bei den Einheimischen ‘Hünge’, ausgesprochen, gehört zur Verbandsgemeinde Altenahr.

Sehenswertes:

Die Kirche St. Kunibert in Hönningen besitzt ein zweischiffiges Langhaus, welches 1524 fertiggestellt wurde. Aber die heutige Pfarrkirche hatte bereits an gleicher Stelle einen Vorgängerbau, von dem einige Bauelemente noch heute vorhanden sind. So wurde der Chor bereits Ende des 15. Jahrhunderts errichtet. Die Fundamente des Chors sowie des Turmes stammen sogar bereits aus dem 13. Jahrhundert.

Die Hubertuskapelle ist ein 1610 erbauter und eingesegneter Bruchsteinbau in Hönningen. Der Saalbau war ein Geschenk der Johanniter-Kommende. Die Glocke der heute als Kulturdenkmal geführten Kapelle stammt aus dem Jahre 1639.

Im Hönninger Ortsteil Liers befindet sich die Bartholomäuskapelle. Dabei handelt es sich um einen einschiffigen Saalbau aus Bruchstein, der im Jahre 1635 als Nachfolgebau für ein Betshaus errichtet wurde. Der Altar stammt noch aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Ahrbrück

hrbrück ist eine Ortsgemeinde und gehört zur Verbandsgemeinde Altenahr. 1969 wurde der Ort aus den zuvor selbstständigen Dörfern Ahrbrück, Brück und Pützfeld gebildet. Im Jahre 1938 war das Dorf Denn zugunsten eines Luftwaffenstützpunktes zwangsgeräumt worden. Nach dem Krieg wurde das Gelände unter dem Namen Ahrbrück wiederbesiedelt.Eingebettet in die hübsche Landschaft des Ahrtales, ist Ahrbrück ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderer. Sehenswert sind die alten Kapellen in den Ortsteilen und die Schieferbruchsteinbrücke über die Ahr in Brück. An der Ahrstraße befinden sich noch ein Wegekreuz von 1763 sowie ein Grabkreuz aus dem Jahre 1799.

Sehenswertes:

Im Ahrbrücker Ortsteil Brück erhebt sich auf einem kleinen Bergvorsprung, gelb getüncht und weithin sichtbar, die Katharinenkapelle über das Tal. Das katholische Gotteshaus aus dem 17. Jahrhundert diente noch bis in die 40ger Jahre des 20. Jahrhunderts als Dorfkirche. Sehenswert ist der Altar mit einer Pietà, die noch aus dem 15. Jahrhundert stammt.

Im Ahrbrücker Ortsteil Brück erhebt sich auf einem kleinen Bergvorsprung, gelb getüncht und weithin sichtbar, die Katharinenkapelle über das Tal. Das katholische Gotteshaus aus dem 17. Jahrhundert diente noch bis in die 40ger Jahre des 20. Jahrhunderts als Dorfkirche. Sehenswert ist der Altar mit einer Pietà, die noch aus dem 15. Jahrhundert stammt.

Auf einem Hangvorsprung des Biebelsley erhebt sich die Pützfelder Marienkapelle. Das weiß getünchte kleine Gotteshaus mit seinem spitzen Türmchen wurde bereits 1681 als Pestkapelle errichtet, um einen Ort für die Glaubensbitten gegen diese unheilvolle Krankheit zu besitzen. Der imposante frühbarocke Altar ist der unbefleckten Empfängnis der Maria gewidmet. Die Marienverehrung war ein weiterer Grund für die private Stiftung der Kapelle. Jeden Dienstagnachmittag um 15:00 Uhr findet in der Kapelle eine Pilgermesse statt.

Auf einem Hangvorsprung des Biebelsley erhebt sich die Pützfelder Marienkapelle. Das weiß getünchte kleine Gotteshaus mit seinem spitzen Türmchen wurde bereits 1681 als Pestkapelle errichtet, um einen Ort für die Glaubensbitten gegen diese unheilvolle Krankheit zu besitzen. Der imposante frühbarocke Altar ist der unbefleckten Empfängnis der Maria gewidmet. Die Marienverehrung war ein weiterer Grund für die private Stiftung der Kapelle. Jeden Dienstagnachmittag um 15:00 Uhr findet in der Kapelle eine Pilgermesse statt.

Die St. Rochuskapelle bildet den Mittelpunkt des Dorfes Ahrbrück. Das Dorf Denn, das sich hier vormals befundet hatte, wurde zugunsten eines Luftwaffenstützpunktes im Jahre 1938 zwangsgeräumt und abgetragen. Allein die Rochuskapelle blieb erhalten und bildete den Ausgangspunkt für die Neubebauung nach dem Zweiten Weltkrieg. Bei der Kapelle handelt es sich um einen einschiffigen Bruchsteinbau aus dem 17. Jahrhundert. Das hohe Türmchen besitzt einen achteckigen Spitzhelm. Der Tuffsteinaltar entstammt der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und besitzt als Aufbau ein Relief, das die Gottesmutter darstellt. Die Marienverehrung entstammt noch der Zeit der furchtbaren Pestepedemien, als man sich von der heiligen Mutter Maria Hilfe vor dem schwarzen Tod erhoffte.

Altenahr

er Fremdenverkehrsort Altenahr, am am nordöstlichem Rand des Ahrgebirges gelegen, ist der östlichste und wohn bekannteste Weinort des Anbaugebietes Ahr. Die Weinlagen sind Altenahrer Eck und Altenahrer Übigberg. Östlich des Ortes erhebt sich auf einem Bergkegel die Ruine der einst stolzen Burg Are. Sie ist das Wahrzeichen Altenahrs und lohnt einen Aufstieg. Im Westen des Ortes führt ein Sessellift auf den Ditschardt. Von hier aus ergibt sich ein spektakuläres Panorama über Altenahr und das Ahrtal. Auch das Naturschutzgebiet ‚Ahrschleife bei Altenahr‘,welches der Ahr-Radweg aussparen muß, läßt sich von dem Aussichtspunkt gut einsehen.

Nördlich des Ortsteiles Kreuzberg befindet sich die gleichnamige Burg. Im Gegensatz zu den meisten Höhenburganlagen im Ahrtal ist diese noch gut erhalten und wird privat bewohnt.

Sehenswertes:

Hoch über Altenahr gelegen, steht die Ruine der einst mächtigen Burg Are. Sie wurde Anfang des 12. Jahrhunderts durch den Grafen von Are erbaut, eine erste urkundliche Erwähnung lässt sich 1121 nachweisen. Die Grafen von Are waren zu dieser Zeit ein sehr bedeutendes und einflussreiches Edelgeschlecht, auf die auch der Bau der Nürburg zurückgeht.

Hoch über Altenahr gelegen, steht die Ruine der einst mächtigen Burg Are. Sie wurde Anfang des 12. Jahrhunderts durch den Grafen von Are erbaut, eine erste urkundliche Erwähnung lässt sich 1121 nachweisen. Die Grafen von Are waren zu dieser Zeit ein sehr bedeutendes und einflussreiches Edelgeschlecht, auf die auch der Bau der Nürburg zurückgeht.

Die Höhenburg besaß im Mittelalter eine wichtige strategische Rolle. Man konnte von hier aus das gesamte Ahrtal überblicken und damit auch kontrollieren. Aufgrund ihrer Lage auf einem sehr steilen Felsen war die Burg Are zunächst praktisch uneinnehmbar. Erst 1690 gelang es französischen Truppen nach fast einjähriger Belagerungszeit, die Burg erstmals zu erobern. Dabei wurde die Festung bereits stark beschädigt und diente danach als Stützpunkt für Raubritter, die die Gegend tyrannisierten. Um diesem Treiben Einhalt zu gebieten, ließ Kurfürst Joseph Clemens von Bayern die Burg im Jahre 1714 sprengen.

Die Mauer- und Gebäudereste entstammen überwiegend Bauphasen des 14. und frühen 15. Jahrhunderts und stehen auf einem viereckigen Grundriss. In ihrer Blütezeit wurde die Burg Are ständig erweitert und umgebaut. Der Hauptzugang zur Ruine führt über das Gymnicher Tor. Von dem die Höhenburg überragenden Bergfried aus dem 13. Jahrhundert blieb nur ein Torso erhalten. Er diente damals nicht nur der Verteidigung der Wehranlage, sondern lange Zeit auch als Kerker.

Über dem Dorf Kreuzberg, wo das Sahrbachtal in das Ahrtal mündet, erhebt sich auf einem steilen Felsen die Burg Kreuzberg. Sie ist die einzige heute noch privat bewohnte Burg im Ahrtal und ist deshalb, mit Ausnahme der Kapelle, nicht zu besichtigen.

Ihre Ursprünge gehen bis in das 14. Jahrhundert zurück, wobei die Siedlung bereits im Jahre 893 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Bauherr und erster Burgherr war Cuno von Vischenich, doch nach seinem Tode wechselte der Besitz in der Folgezeit sehr häufig. Ende des 17. Jahrhunderts wurde auch Burg Kreuzberg, wie die anderen Burgen im Ahrtal auch, durch französische Truppen stark in Mitleidenschaft gezogen. Sie wurde geplündert und gebrandschatzt und daraufhin im 18. Jahrhundert unter Verwendung der alten Bausubstanz wieder neu errichtet. Anfang des 19. Jahrhunders kam das Anwesen in den Besitz der Freiherren von Boeselager. Die Familie bewohnt Burg Kreuzberg noch heute.

Auffällig neben dem Wohnkomplex aus Bruchstein ist der weiß verputzte Burgfried. Er erhielt seine Kegelhaube 1781 und ist der gesamten Burganlage talseitig vorgelagert, um einen besseren Überblick zu erhalten. Heute wird auch der Turm bewohnt.

Eingebettet in die hüglige Voreifellandschaft am Fuße des Rossberges, befindet sich die Sommerrodelbahn, ein beliebter Freizeitspaß für jung und junggebliebene. Zunächst wird man mit dem Schlitten 200m auf den Hang hinauf gezogen, dann folgt die schwungvolle 500 m lange siebenkurvige Abfahrt zurück ins Tal.

Direkt am Ahr-Radweg gelegen, befindet sich die Talstation des Sesselliftes von Altenahr. Die Seilbahn führt gleich zu Beginn über den Flußlauf der Ahr und dann zu der 164m höher liegenden Bergstation auf dem Ditschwardt. Hier hat man einen überwältigenden Blick über Altenahr, die Burg Are und das Ahrtal und es gibt hier auch ein Seilbahn-Café. Mehrere Wanderwege laden hier zu einem Rundgang ein.

Direkt am Ahr-Radweg gelegen, befindet sich die Talstation des Sesselliftes von Altenahr. Die Seilbahn führt gleich zu Beginn über den Flußlauf der Ahr und dann zu der 164m höher liegenden Bergstation auf dem Ditschwardt. Hier hat man einen überwältigenden Blick über Altenahr, die Burg Are und das Ahrtal und es gibt hier auch ein Seilbahn-Café. Mehrere Wanderwege laden hier zu einem Rundgang ein.

Südlich des Ortes Altenahr macht die Ahr im Langfigtal eine ausgedehnte Schleife. Der Ahr-Radweg spart diesen Teil des Flusses aus, denn hier befindet sich seit 1983 das ‘Naturschutzgebiet ‘Ahrschleife bei Altenahr’. In der 205 ha. großen Flußlandschaft gedeihen viele seltene wild wachsende Pflanzen. Das Areal bietet einen ungestörten Lebensraum für viele Tiere und bedrohte Vogelarten.

Am Fuße der Burg Are befindet sich seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts die Pfarrkirche Mariä Verkündigung. Dabei handelt es sich um eine romanische Pfeilerbasilika, die in ihrer Geschichte vielfach umgebaut und erweitert wurde. Ursprünglich war das Gotteshaus ein schlichter dreischiffiger Bau aus Bruchstein. Mit dem wuchtigem Vierungsturm besaß sie den Charakter einer Wehrkirche. Im Jahre 1312 wurde das gotische Chor angebaut, das Kreuzgewölbe des Kirchenschiffes stammt aus dem 15. Jahrhundert, die Sakristei aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts.

Mayschoß

ayschoß liegt als Winzerort in einem weiten Talkessel der Ahr. Urkundlich erstmals 1106 erwähnt, wird er durch den mächtigen Burgfelsen mit der Ruine der Saffenburg, der ältesten Burganlage im Ahrtal, überragt. Geprägt wird der Ort durch den Weinbau. Die Rebfläche beträgt über 100 ha. Hier befindet sich auch Deutschlands älteste Winzergenossenschaft, die einen ausgesprochen hochwertigen Qualitätswein produziert. Die Weinlagen sind Mayschosser Burgberg, Mayschosser Laacherberg, Mayschosser Lochmühlerley, Mayschosser Mönchberg, Mayschosser Schieferlay und Mayschosser Silberberg.

Sehenswertes:

Auf einem langen, gewaltig wirkenden Felsrücken oberhalb der Ahr thronen die Reste der Saffenburg. Mitten in das Ahrtal eingerückt, ließ sich von hier aus der Verkehr durch das Tal vorzüglich kontrollieren. Die Saffenburg gilt als die älteste Burganlage im Ahrtal. Erbaut wurde sie im 11. Jahrhundert von Graf Adolf von Nörvenich sowie seines jüngeren Bruders Adalbert von Saffenburg. Die Burganlage war nahezu uneinnehmbar. Bausteine wurden aus dem Felsen geschlagen, auf dem die Höhenburg stand. So entstanden sehr hohe und steile Felsmauerwände, die einen Angriff erschwerten. Trotzdem wurde die Burg Saffenburg im Laufe ihrer Geschichte zweimal eingenommen: Im Dreißigjährigen Krieg durch schwedische Truppen und im Spanischen Erbfolgekrieg durch französische Soldaten. Danach wurde die Festung bis auf die Grundmauern abgetragen, womit auch die Herrschaft Saffenburg endete.

Auf einem langen, gewaltig wirkenden Felsrücken oberhalb der Ahr thronen die Reste der Saffenburg. Mitten in das Ahrtal eingerückt, ließ sich von hier aus der Verkehr durch das Tal vorzüglich kontrollieren. Die Saffenburg gilt als die älteste Burganlage im Ahrtal. Erbaut wurde sie im 11. Jahrhundert von Graf Adolf von Nörvenich sowie seines jüngeren Bruders Adalbert von Saffenburg. Die Burganlage war nahezu uneinnehmbar. Bausteine wurden aus dem Felsen geschlagen, auf dem die Höhenburg stand. So entstanden sehr hohe und steile Felsmauerwände, die einen Angriff erschwerten. Trotzdem wurde die Burg Saffenburg im Laufe ihrer Geschichte zweimal eingenommen: Im Dreißigjährigen Krieg durch schwedische Truppen und im Spanischen Erbfolgekrieg durch französische Soldaten. Danach wurde die Festung bis auf die Grundmauern abgetragen, womit auch die Herrschaft Saffenburg endete.

Im Jahre 1868 wurde die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr gegründet. Damit ist sie die älteste ihrer Art in Deutschland. Unter Weinkennern genießt die Winzergenossenschaft einen hervorragenden Ruf und wird von Experten zu den besten Weingütern Deutschlands gezählt. In den geräumigen Kellerräumen können die Produkte, auf die man hier mit Recht stolz ist, natürlich auch verkostet werden.

Die dreischiffige Basilika St. Nikolaus und St. Rochus wurde erst in den Jahren 1908 bis 1912 im neuromanischen Stil erbaut. Die Vorgängerkirche aus dem frühen 18. Jahrhundert war baufällig gewesen und wurde durch den größeren Neubau ersetzt. Bereits im 14. Jahrhundert hatte es hier eine Kapelle gegeben.

Einige barocke Gegenstände stammen aus dem Kloster Marienthal bei Dernau, so wie die Skulptur des heiligen Augustinus und der Beichtstuhl. Der Trachyt-Taufstein stammt sogar noch aus dem 16. Jahrhundert.

Rech

er staatlich anerkannte Fremdenverkehrsort Rech gehört zur Verbandsgemeinde Altenahr und liegt am Südufer der Ahr an einer Flussschleife. Verwinkelte Gässchen prägen den Ortskern. Mitten im Ahrtal gelegen, gehört Rech zu den renomierten Weindörfern der Region. Ungefähr 30 Winzerbetriebe produzieren vornehmlich Rotwein. Die Weinlagen heißen Recher Blume, Recher Hardtberg und Recher Herrenberg. Die St. Nepomuk-Brücke ist die älteste erhaltende Brücke über die Ahr. Sehenswert ist auch die Kirche St. Luzia.

Sehenswertes:

Die imposante St.-Luzia-Kirche wurde 1720 als Nachfolgekirche einer 1499 erstmals erwähnten Kapelle erbaut. Der Saalbau wurde aus einheimischen Bruchstein errichtet und wurde 1798 eigenständige Pfarrkirche. Der Turm wurde erst 1928 neu erbaut, nachdem der alte baufällig geworden war.

Die St. Nepomuk-Brücke ist die älteste erhaltene Ahrbrücke. Das steinerne Bauwerk mit seinen vier Rundbögen wurde 1765 errichtet und überstand als einzige Brücke die große Flut im Jahre 1910.

Die St. Nepomuk-Brücke ist die älteste erhaltene Ahrbrücke. Das steinerne Bauwerk mit seinen vier Rundbögen wurde 1765 errichtet und überstand als einzige Brücke die große Flut im Jahre 1910.

Dernau

ernau ist mit fast 2000 Einwohnern die größte Ortsgemeinde innerhalb der Verbandsgemeinde Altenahr und liegt mitten im Weinanbaugebiet des Ahrtals. So wird der Ortskern geprägt von vielen alten Winzerhäusern und von der Kirche St. Johannes Apostel mit seinem alten Kirchhof. Sehenswert ist die alte Bruchsteinbrücke von 1717, die hier über die Ahr führt, sowie die etwas außerhalb der Ortschaft gelegene Ruine des Marienthaler Augustinerinnenklosters. Erstmals wurde Dernau 893 urkundlich erwähnt. Aber durch archäologische Grabungen konnte nachgewiesen werden, dass bereits zur Römerzeit an diesem Ort gesiedelt wurde.

Sehenswertes:

Die katholische Kirche St. Johannis Apostel ist eine barocke Saalkirche aus Bruchstein. Sie wurde 1763 erbaut und geweiht, wobei es bereits im 12. Jahrhundert eine Vorgängerkirche gegeben hat. Die Pfarrkirche wurde zunächst vom Kloster Marienthal bedient. Erst seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts ist sie eine eigenständige Pfarrei. Der Turm im Westen des Gotteshauses stammt erst von 1869 und wurde auf den alten Fundamenten eines Vorgängerturmes aus dem 15. Jahrhundert errichtet. Die Innenausstattung der Kirche entstammt zum großen Teil dem 18. Jahrhundert. Hervorzuheben ist der barocke Hochaltar von 1782 mit seinen Altarplatten von vor 1763.

Am Anfang eines kleinen Seitentals der Ahr befindet sich die markante Ruine des Klosters Marienthal, von der nur noch die Außenwände aus Bruchstein erhalten geblieben sind. Gegründet wurde das Augustinerinnenkloster bereits 1136. Während des 30jährigen Krieges wurde das Klostergebäude zunächst von schwedischen Truppen geplündert und später von französischen Soldaten zerstört. Erst 1699 begann der Wiederaufbau. Im Zuge der Säkularisierung wurde das Kloster Marienthal jedoch 1802 aufgehoben. Die Gebäude verfielen und befinden sich heute auf dem Gelände eines Weingutes.

Am Anfang eines kleinen Seitentals der Ahr befindet sich die markante Ruine des Klosters Marienthal, von der nur noch die Außenwände aus Bruchstein erhalten geblieben sind. Gegründet wurde das Augustinerinnenkloster bereits 1136. Während des 30jährigen Krieges wurde das Klostergebäude zunächst von schwedischen Truppen geplündert und später von französischen Soldaten zerstört. Erst 1699 begann der Wiederaufbau. Im Zuge der Säkularisierung wurde das Kloster Marienthal jedoch 1802 aufgehoben. Die Gebäude verfielen und befinden sich heute auf dem Gelände eines Weingutes.

Die Reste der barocken Ausstattung befinden sich heute in der Pfarrkirche von Mayschoss.

Ahrweiler

as mittelalterliche Ahrweiler ist heute ein Stadtteil der Doppelstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und Namensgeber des Landkreises. Eindrucksvoll ist die ovale Stadtbefestigung aus dem 13. Jahrhundert. Mit ihren vier mächtigen Stadttoren ist sie nahezu vollständig erhalten und gibt so ein genaues Bild von der mittelalterlichen Ausdehnung des Ortes, der im 13. Jahrhundert auch das Stadtrecht erhielt. Ihren Mittelpunkt bildet der Marktplatz mit der Laurentiuskirche. Darum gruppieren sich historische Fachwerkhäuschen und kleine Gässchen, in denen heute eine Vielzahl von kleinen Lädchen zum Bummeln einladen. Der Bereich innerhalb der Stadtmauern ist nahezu autofrei. Außerhalb des Stadtkerns befindet sich, weithin sichtbar, das mächtige, im 17. Jahrhundert durch Franziskanermönche erbaute Kloster Kalvarienberg. Das von Ursulinen geführte Kloster beherbergt heute ein katholisches Internat. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Römervilla am Silberberg und der ehemalige Regierungsbunker der Bonner Republik mit seinem Dokumentationszentrum.Das Ahrtal ist berühmt für seinen Rotwein, insbesondere für seinen Spätburgunder. Das AhrWeinForum bietet in seiner Ausstellung interessante Einblicke zum Thema „Wein“ und bietet natürlich auch eine Weinprobe der lokalen Erzeugnisse an.

Sehenswertes:

Die historische Stadtbefestigung von Ahrweiler gehört zu den best erhaltenen in Deutschland und dokumentiert noch heute den mittelalterlichen Stadtkomplex. Mit dem Bau des Mauerrings wurde 1248 begonnen. Er besteht aus Bruchstein, misst eine Höhe von 5 – 6 m und zieht sich ovalförmig um die noch heute fast autofreie Stadt. Vier Tore markieren die Eingänge zur Stadt.

Die historische Stadtbefestigung von Ahrweiler gehört zu den best erhaltenen in Deutschland und dokumentiert noch heute den mittelalterlichen Stadtkomplex. Mit dem Bau des Mauerrings wurde 1248 begonnen. Er besteht aus Bruchstein, misst eine Höhe von 5 – 6 m und zieht sich ovalförmig um die noch heute fast autofreie Stadt. Vier Tore markieren die Eingänge zur Stadt.

Das Ahrrtor im Süden wird von zwei wuchtigen Türmen flankiert und ist das wehrhafteste der Stadttore. Das Niedertor, auch Rheintor genannt, ist ein vierstöckiger Torturm im Osten. Das Obertor im Westen und das Adenbachtor im Norden sind dagegen eher einfache Tortürme.

Im Jahre 1980 entdeckte man zufällig beim Ausbau der Bundesstraße 267 bei Ahrweiler eine alte römische Villa, die ‚Villa Rustica’. Bis 1990 dauerten die Ausgrabungsarbeiten und seilt 1993 sind die Überreste des Hauses, geschützt durch eine große, lichte Hallenkonstruktion, in einem sehenswerten Museum am Originalplatz zu besichtigen. Der Fund gilt aus archäologischer Sicht als sehr bedeutend, da nördlich der Alpen ansonsten keine römischen Wohngebäude mit einem noch erhaltenen Mauerwerk von 1,5 m Höhe erhalten geblieben sind. Das Herrenhaus besitzt eine Grundfläche von 1000m². Gut nachzuvollziehen sind der Keller, die Heizungssysteme und Badeanlagen. Auch Wandmalereien, Fußböden und diverse Baudetails blieben erhalten. Nachdem die Villa um 260 n.Chr. geräumt wurde, diente das Gebäude eine Zeit lang als Herberge, bevor es verfiel. Das Geröll vom anliegenden Silberberg begrub die Reste des Anwesens unter sich, bis durch die Straßenbauarbeiten das alte Mauerwerk wiederentdeckt wurde.

Im Jahre 1980 entdeckte man zufällig beim Ausbau der Bundesstraße 267 bei Ahrweiler eine alte römische Villa, die ‚Villa Rustica’. Bis 1990 dauerten die Ausgrabungsarbeiten und seilt 1993 sind die Überreste des Hauses, geschützt durch eine große, lichte Hallenkonstruktion, in einem sehenswerten Museum am Originalplatz zu besichtigen. Der Fund gilt aus archäologischer Sicht als sehr bedeutend, da nördlich der Alpen ansonsten keine römischen Wohngebäude mit einem noch erhaltenen Mauerwerk von 1,5 m Höhe erhalten geblieben sind. Das Herrenhaus besitzt eine Grundfläche von 1000m². Gut nachzuvollziehen sind der Keller, die Heizungssysteme und Badeanlagen. Auch Wandmalereien, Fußböden und diverse Baudetails blieben erhalten. Nachdem die Villa um 260 n.Chr. geräumt wurde, diente das Gebäude eine Zeit lang als Herberge, bevor es verfiel. Das Geröll vom anliegenden Silberberg begrub die Reste des Anwesens unter sich, bis durch die Straßenbauarbeiten das alte Mauerwerk wiederentdeckt wurde.

Mächtig auf einem Berghügel stehend und weithin in das Ahrtal hinein sichtbar, erhebt sich das Kloster Kalvarienberg. Ein Kreuzweg mit 14 Stationen führt zum imposanten Klosterbau hinauf. Der Kalvarienberg gehört zum Atlas der europäischen Heiligen Berge, Kreuzwege und Andachtsstätten. Angeblich bestand im 15. Jahrhundert eine große landschaftliche Ähnlichkeit zwischen Ahrweiler und der heiligen Stadt Jerusalem. So wurde der Hügel, so wie in Jerusalem, Kalvarienberg genannt, 1505 wurde eine erste Kapelle geweiht. Um 1630 wurde der eindrucksvolle Klosterbau durch Franziskanermönche errichtet. In der Folgezeit war das prächtige Kloster Ziel einer Vielzahl von Prozessionen. Im Zuge der Säkularisierung mussten 1803 jedoch die Franziskaner das Kloster verlassen, so dass dieses lange Jahre leer stand. Erst 1838 zogen hier Nonnen vom Ursulinenorden ein, die das Kloster Kalvarienberg bis heute führen. Das Kloster beherbergt heute ein katholisches Gymnasium und eine Realschule für Mädchen sowie ein Internat.

Mächtig auf einem Berghügel stehend und weithin in das Ahrtal hinein sichtbar, erhebt sich das Kloster Kalvarienberg. Ein Kreuzweg mit 14 Stationen führt zum imposanten Klosterbau hinauf. Der Kalvarienberg gehört zum Atlas der europäischen Heiligen Berge, Kreuzwege und Andachtsstätten. Angeblich bestand im 15. Jahrhundert eine große landschaftliche Ähnlichkeit zwischen Ahrweiler und der heiligen Stadt Jerusalem. So wurde der Hügel, so wie in Jerusalem, Kalvarienberg genannt, 1505 wurde eine erste Kapelle geweiht. Um 1630 wurde der eindrucksvolle Klosterbau durch Franziskanermönche errichtet. In der Folgezeit war das prächtige Kloster Ziel einer Vielzahl von Prozessionen. Im Zuge der Säkularisierung mussten 1803 jedoch die Franziskaner das Kloster verlassen, so dass dieses lange Jahre leer stand. Erst 1838 zogen hier Nonnen vom Ursulinenorden ein, die das Kloster Kalvarienberg bis heute führen. Das Kloster beherbergt heute ein katholisches Gymnasium und eine Realschule für Mädchen sowie ein Internat.

Die St. Laurentiuskirche in Ahrweiler ist eine dreischiffige, durch Feiler im Inneren gegliederte Kirche, die im 13. Jahrhundert im gotischen Stil erbaut wurde. Damit gilt sie als die älteste Hallenkirche des Rheinlandes. Lange Zeit bis zur Säkularisierung Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Pfarrkirche von Benediktinermönchen aus der Abtei Prüm bedient. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die katholische Pfarrkirche renoviert und umfangreich verändert. Dabei wurden Fresken aus dem 15. Jahrhundert entdeckt, die biblische und kirchliche Szenen darstellen. Auch der markante Spitzhelm des Turmes wurde im Zuge dieser Umbauarbeiten neu aufgesetzt.

Die St. Laurentiuskirche in Ahrweiler ist eine dreischiffige, durch Feiler im Inneren gegliederte Kirche, die im 13. Jahrhundert im gotischen Stil erbaut wurde. Damit gilt sie als die älteste Hallenkirche des Rheinlandes. Lange Zeit bis zur Säkularisierung Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Pfarrkirche von Benediktinermönchen aus der Abtei Prüm bedient. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die katholische Pfarrkirche renoviert und umfangreich verändert. Dabei wurden Fresken aus dem 15. Jahrhundert entdeckt, die biblische und kirchliche Szenen darstellen. Auch der markante Spitzhelm des Turmes wurde im Zuge dieser Umbauarbeiten neu aufgesetzt.

Zwischen Ahrweiler und Dernau befand sich einst einer der geheimsten Orte der Bonner Republik: der so genannte Regierungsbunker. Hierbei handelte es sich um eine über 17 km lange Bunkeranlage, die zwischen 1960 und 1992 in einem alten Eisenbahntunnel errichtet worden war und als das teuerste Bauwerk der Bunderregierung gilt. Der Bunker mit dem Tarnnamen ‚Rosengarten’ sollte im Verteidigungsfall unter anderem den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler, den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, einige Bundesminister und hochrangige Militärs aufnehmen. Grund für die Lage im Ahrtal war die Nähe zur damaligen Bundeshauptstadt: Bonn liegt nur etwa 25 Kilometer entfernt. 1997 wurde der Regierungsbunker wieder aufgegeben und zurückgebaut. 2006 waren diese Arbeiten vollendet worden. Erhalten blieb am früheren Zugang Ost nur noch ein 203 m langes Bunkerstück, in dem heute die ‚Dokumentationsstätte Regierungsbunker’ untergebracht ist. Das Museum zeigt neben Dekontaminierungsräumen und hydraulisch versiegelbaren Stahltoren auch spartanische Wohn- und Schlafräume, darunter die des Bundeskanzlers.

Das Ahrtal zwischen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Altenahr gehört zu den größten zusammenhängenden Rotweinanbaugebieten Deutschlands. Das Weinbaugebiet umfasst eine Rebfläche von ungefähr 500 ha. Hauptsächlich wird hier der Blaue Spätburgunder produziert, aber auch Frühburgunder, Dornfelder und Blauer Portugieser. Die 200jährige Geschichte des Weinbaus an der Ahr wird im AhrWeinForum beleuchtet. Die kulturgeschichtliche Sammlung mit zahlreichen Gegenständen des Küferhandwerks und einem historischen Weinkeller ist vor dem Obertor auf dem Gelände des Ahrweiler Winzervereins zu besichtigen. Und eine Weinverkostung ist hier selbstverständlich auch möglich!

Eine vorherige Anmeldung zur Führung ist erforderlich.

Im ältesten Gebäude Ahrweilers, dem Weißen Turm, befindet sich heute das Stadtmuseum. Er ist der einzig erhaltene mittelalterliche Wohnturm der Stadt und besitzt eine barocke, welsche Haube und einen Kapellenanbau. Das kulturgeschichtliche Museum im Weißen Turm bietet mit seiner Sammlung einen weit reichenden Überblick über die lange Geschichte der Doppelstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Als Ergänzung finden regelmäßig Sonderausstellungen zu verschiedenen Themen statt.

Im ältesten Gebäude Ahrweilers, dem Weißen Turm, befindet sich heute das Stadtmuseum. Er ist der einzig erhaltene mittelalterliche Wohnturm der Stadt und besitzt eine barocke, welsche Haube und einen Kapellenanbau. Das kulturgeschichtliche Museum im Weißen Turm bietet mit seiner Sammlung einen weit reichenden Überblick über die lange Geschichte der Doppelstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Als Ergänzung finden regelmäßig Sonderausstellungen zu verschiedenen Themen statt.

Gegenüber dem Weißen Turm befindet sich die alte Synagoge. Sie wurde 1893/94 von der jüdischen Gemeinde zu Ahrweiler aus braun/beigem Sandstein. Einen Tag nach der Reichspogromnacht am 10. Novemberb1938, wurde der Kultraum des Gotteshauses von Nationalsozialisten vollständig verwüstet. Seit dem fanden hier keine jüdischen Gottesdienste mehr statt. Nach dem Krieg wurde das Gebäude vorübergehend als Lagerstätte für Dünger genutzt. 1981 erwarb es schließlich der ‚Bürgerverein Synagoge’, der das Gemäuer renovierte und wiederherstellte. Heute dient das Gebäude der alten Synagoge als Treffpunkt für kulturelle Veranstaltungen.

Gegenüber dem Weißen Turm befindet sich die alte Synagoge. Sie wurde 1893/94 von der jüdischen Gemeinde zu Ahrweiler aus braun/beigem Sandstein. Einen Tag nach der Reichspogromnacht am 10. Novemberb1938, wurde der Kultraum des Gotteshauses von Nationalsozialisten vollständig verwüstet. Seit dem fanden hier keine jüdischen Gottesdienste mehr statt. Nach dem Krieg wurde das Gebäude vorübergehend als Lagerstätte für Dünger genutzt. 1981 erwarb es schließlich der ‚Bürgerverein Synagoge’, der das Gemäuer renovierte und wiederherstellte. Heute dient das Gebäude der alten Synagoge als Treffpunkt für kulturelle Veranstaltungen.

Bad Neuenahr

ad Neuenahr, Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, ist ein bekannter Kurort im unteren Ahrtal. Die Ahr fließt heute mitten durch den Ort. Entstanden ist Bad Neuenahr aus den Dörfern Beul, Weidenheim und Hemmessen. Aufgrund der Thermalquellen, die am Fuße des Berges Landskron erschlossen wurden, eröffnete man im Jahre 1858 das Heilbad. Der Apollinarisbrunnen und der Heppinger Brunnen sind die bekannten Quellen des Kurortes. Kurzzeitig besaß Bad Neuenahr von 1951 an auch das alleinige Stadtrecht, doch 1969 gab es den Zusammenschluss mit dem benachbarten Ahrweiler. Die Einwohner beider Stadtteile legen jedoch bis heute Wert auf ihre eigene Identität.

Sehenswertes:

Der Kurpark von Bad Neuenahr ist eine schöne englische Parkanlage, die auf den Entwurf des bekannten Landschaftsgestalters Peter Joseph Linné zurückgeht. Das Kurhaus wurde 1903 – 05 erbaut und beherbergt heute das Spielcasino. Auch das Thermal-Badehaus mit seinem von Säulen getragenen Portal wurde um diese Zeit im Jugendstil erbaut. Hierin befindet sich heute das Wohlfühl- und Gesundheitszentrum, bezeichnenderweise ‘Sinfonie der Sinne’ genannt.

Der Kurpark von Bad Neuenahr ist eine schöne englische Parkanlage, die auf den Entwurf des bekannten Landschaftsgestalters Peter Joseph Linné zurückgeht. Das Kurhaus wurde 1903 – 05 erbaut und beherbergt heute das Spielcasino. Auch das Thermal-Badehaus mit seinem von Säulen getragenen Portal wurde um diese Zeit im Jugendstil erbaut. Hierin befindet sich heute das Wohlfühl- und Gesundheitszentrum, bezeichnenderweise ‘Sinfonie der Sinne’ genannt.

Der Kurbetrieb in Bad Neuenahr wurde bereits um 1870 aufgenommen. Die zahlreichen Villen und Kurhotels in der Umgebung des Kurparks, insbesondere in der Kurgartenstraße und der Mittelstraße, zeugen noch heute von der Blütezeit des Heilbades Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts.

Die Heilquellen des Heppinger Brunnens am Fusse der Landskrone wurden bereits 1565 erstmals urkundlich erwähnt. Münzfunde legen jedoch die Vermutung nahe, dass bereits zur Römerzeit das Wasser aus dem Heppinger Brunnen genutzt wurde. Aus zwei Quellen sprudelt heute das Heilwasser. Die beiden dazugehörigen Brunnenhäuser wurden seit 1850 kaum mehr verändert und stehen heute unter Denkmalsschutz.

Nur ungefähr 1000 m entfernt wurde 1853 eine neue Quelle erschlossen, deren Konzession an Apollinaris fiel. 1870 bzw. 1873 wurden auch die Heppinger Brunnen von Apollinaris übernommen. Die umliegende Bevölkerung darf das Heilwasser der Heppinger Quelle seit jeher bis zum heutigen Tage kostenlos nutzen. Früher gab es noch einen Brunnenwärter, heute ist die öffentliche Mineralwasserentnahmestelle verwaist.

Die Burg Landskron ist eine mittelalterliche Ruine und steht auf dem Bergkegel des Gimmiger Berges, heute zumeist einfach ‚Landskrone’ genannt. Die Reichs- und Höhenburg nordöstlich von Bad Neuenahr ist weithin sichtbar. Im Jahre 1206 begann man mit ihrem Bau im Auftrag von König Philipp von Schwaben. Die Burg diente auch der kaiserlichen Gebietssicherung und wurde zum Sitz der reichsunmittelbaren Herrschaft der Ritter von Landskron. Im Jahre 1677 beschädigte ein Großfeuer die Festung stark. Daraufhin ließ 1682 ihr damaliger Besitzer, Philip von Pfalz Neuburg, die Burg Landskron zum großen Teil wieder abtragen.

Im Stadtteil Heppingen befindet sich das Schloss Metternich, auch Heppinger Hof genannt. Ursprünglich war das Anwesen wohl Anfang des 17. Jahrhunderts als Wasserburg errichtet worden. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstand ein Neubau im barocken Stil. Das zweistöckige Herrenhaus besitzt heute acht Achsen und wird bedeckt von einem Walmdach. 1736 erwarben es die Herren von Metternich. Aber erst seit 1920 dient es auch als Wohnsitz der Familie, die bis heute Eigentümer des Anwesens ist.

Die Kirche St. Marien und Willibrod ist eine katholische Basilika, die zwischen 1899 und 1901 im Stile des Historismus errichtet wurde. Bei der im Volksmund ‚Rosenkranzkirche’ genannten Gotteshauses wurden Neuromanische und neugotische Motive verwendet. Ihr 60 m hoher Turm ist weithin sichtbar und beherrscht das Ortsbild des Zentrums von Bad Neuenahr.

Neben vielen interessanten Aquarien zeigt ein natürliches Korallenriff die bunte Vielfalt der dort lebenden Meeresbewohner. Die Terrarien und Schaukästen bieten einen Überblick über die große Formenvielfalt der so genannten Wirbellosen, zu denen neben den Insekten auch Schmetterlinge, Tausendfüßler, Krebse, Spinnen und Skorpione gehören.

Hoch über Bad Neuenahr erhebt sich im Süden die runde Bergkuppe des 340m hohen Neuenahrer Berg über das untere Ahrtal. Hier auf dem Gipfelplateau des Berges steht die Ruine der Burg Neuenahr. Außer einigen Grundmauern und Gräben blieb kaum mehr etwas erhalten von der einstigen mittelalterlichen Höhenburg. Auch die Geschichte ist schnell erzählt, denn die Burg Neuenahr bestand in ihrer gänzlichen und ausgebauten Form nur etwa 150 Jahre. Erbaut wurde sie um 1225 durch den Grafen Otto von Neuenahre als Amtssitz der Grafschaft. Im Zuge einer regionalen Fehde wurde sie 1372 durch den Erzbischof von Kurköln zunächst belagert, dann eingenommen und daraufhin geschleift. Der Besiegte, Graf Johann, musste sich verpflichten, die Burg nie wieder aufzubauen.

Sinzig

inzig ist ein hübsches Städtchen im nördlichen Rheinland-Pfalz, dessen Ortsmitte sich auf einem Hügel oberhalb des Rheins befindet. Nördlich der Stadt mündet die Ahr in den Strom. Das Ahrdelta gilt als einziges naturbelassenes Mündungsgebiet eines Flusses in den Rhein. Sinzig besitzt, bedingt durch seine Lage, eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Ausgrabungen belegen eine befestigte Siedlung bereits in der Römerzeit. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort im Jahre 762 als ‚Sentiacum’. Kaiser Barbarossa machte hier 1152 Station, deshalb nennt sich der Ort heute auch Barbarossastadt. Eine Stadtbefestigung gab es seit 1297, unter König Pippin besaß Sinzig sogar eine Königspfalz.

Sehenswert sind der Marktplatz mit der imposanten Stadtpfarrkirche St. Peter und dem Rathaus. Unterhalb der Kirche befindet sich der Zehnthof, heute eine neugotische Villa. Das Anwesen begerbergte bereits im 9. Jahrhundert einen Wein- und Bierkeller und steht auf den Fundamenten einer alten römischen Villa. Das Schloss mit seinen zwei Türmen entstand in seiner heutigen Form erst Mitte des 19. Jahrhunderts, seine Ursprünge reichen aber bis in das 14. Jahrhundert zurück.

In Sinzig beginnt bzw. endet der Ahr-Radweg und der Rotweinwanderweg.

Sehenswertes:

Bereits 1348 wurde an der Stelle des heutigen Schlosses eine Wasserburg errichtet, die in der Folgezeit mehrfach wehrhaft erweitert wurde. Trotzdem nahmen französische Truppen im Jahre 1689 die Burg ein und setzten sie in Brand.

Bereits 1348 wurde an der Stelle des heutigen Schlosses eine Wasserburg errichtet, die in der Folgezeit mehrfach wehrhaft erweitert wurde. Trotzdem nahmen französische Truppen im Jahre 1689 die Burg ein und setzten sie in Brand.

Das heutige Schloss wurde von 1854 bis 56 erbaut. Der Schlosspark entstand nur wenig später nach Plänen des bekannten klassizistischen Landschaftsparkplaners Peter Josef Lenné. 1953 ging Schloss Sinzig in den Besitz der Stadt über. Seit 1956 beherbergt es das Heimatmuseum, in dem eine Kunstsammlung mit vielen Werken von Künstlern der Düsseldorfer Akademie aus dem 19. Jahrhundert zu sehen ist. Darüber hinaus präsentiert es eine umfangreiche stadtgeschichtliche Sammlung. Im ehemaligen Salon finden regelmäßig Schlosskonzerte statt. Lange Zeit diente das Billiardzimmer im Erdgeschoss auch als Ratssaal, das Turmzimmer wird häufig für standesamtliche Trauungen genutzt.

Als Nachfolgekirche einer erstmals bereits 855 erwähnten Kirche entstand die Stadtpfarrkirche St. Peter zwischen 1225 und 41 als dreischiffige Kreuzbasilika im spätromanischen Stil. Die weiße Kirche, tarakottafarbend gegliedert besitzt einen mächtigen, achteckigen Turm. Erbaut auf einem kreuzförmigen Grundriß, zählt sie zu den bedeutendsten Bauten der Spätromanik im gesamten Rheinland. Der gotische Hochaltar, ein Triptychon, das die Kreuzigung sowie die Himmelfahrt Christi und den Tod der Maria darstellt, stammt aus dem Jahre 1480. Weitere bemerkenswerte Ausstattungsgegenstände sind eine Pièta (14. Jhd.), eine gotische Kreuzigungsgruppe (16. Jhd), ein Schmerzenmann (1325) sowie eine Madonna (1340).

Als Nachfolgekirche einer erstmals bereits 855 erwähnten Kirche entstand die Stadtpfarrkirche St. Peter zwischen 1225 und 41 als dreischiffige Kreuzbasilika im spätromanischen Stil. Die weiße Kirche, tarakottafarbend gegliedert besitzt einen mächtigen, achteckigen Turm. Erbaut auf einem kreuzförmigen Grundriß, zählt sie zu den bedeutendsten Bauten der Spätromanik im gesamten Rheinland. Der gotische Hochaltar, ein Triptychon, das die Kreuzigung sowie die Himmelfahrt Christi und den Tod der Maria darstellt, stammt aus dem Jahre 1480. Weitere bemerkenswerte Ausstattungsgegenstände sind eine Pièta (14. Jhd.), eine gotische Kreuzigungsgruppe (16. Jhd), ein Schmerzenmann (1325) sowie eine Madonna (1340).

Es wird vermutet, dass die Vorgängerkirche zuvor als Pfalzkirche diente.

Der Zehnthof Sinzig ist eine schlossartige Villa am Fuße des Kirchenhügels von Sinzig. Der heutige Bau wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im neugotischen Stil errichtet. Die Geschichte dieses Anwesens reicht jedoch sehr viel weiter zurück. Wahrscheinlich war eine römische Villa der erste Bau an dieser Stelle. Auf ihren Fundamenten entstand zunächst im 9. Jahrhundert eine Pfalzkapelle mit der vermutlich ältesten Wein- und Bierkellerei der weiteren Region. Möglicherweise war der Hof Königspfalz unter König Pippin. Während des Mittelalters war das Gut Eigentum des Aachener Marienstiftes. Hier wurde der Zehnte Teil aller Erträge der umliegenden Bauern für die Kirche abgegeben und gelagert, was dem Hof seinen Nahmen gab. Nach der Säkularisierung kam der Zehnthof in privaten Besitz und so wurde auch die Gartenanlage im 19. Jahrhundert nach Plänen des bekannten Landschaftsgestalter Peter Josef Linné im klassizistischen Stil neu gestaltet. Heute beherbergt die Villa eine Galerie und ein Weiterbildungsinstitut.

Der Zehnthof Sinzig ist eine schlossartige Villa am Fuße des Kirchenhügels von Sinzig. Der heutige Bau wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im neugotischen Stil errichtet. Die Geschichte dieses Anwesens reicht jedoch sehr viel weiter zurück. Wahrscheinlich war eine römische Villa der erste Bau an dieser Stelle. Auf ihren Fundamenten entstand zunächst im 9. Jahrhundert eine Pfalzkapelle mit der vermutlich ältesten Wein- und Bierkellerei der weiteren Region. Möglicherweise war der Hof Königspfalz unter König Pippin. Während des Mittelalters war das Gut Eigentum des Aachener Marienstiftes. Hier wurde der Zehnte Teil aller Erträge der umliegenden Bauern für die Kirche abgegeben und gelagert, was dem Hof seinen Nahmen gab. Nach der Säkularisierung kam der Zehnthof in privaten Besitz und so wurde auch die Gartenanlage im 19. Jahrhundert nach Plänen des bekannten Landschaftsgestalter Peter Josef Linné im klassizistischen Stil neu gestaltet. Heute beherbergt die Villa eine Galerie und ein Weiterbildungsinstitut.

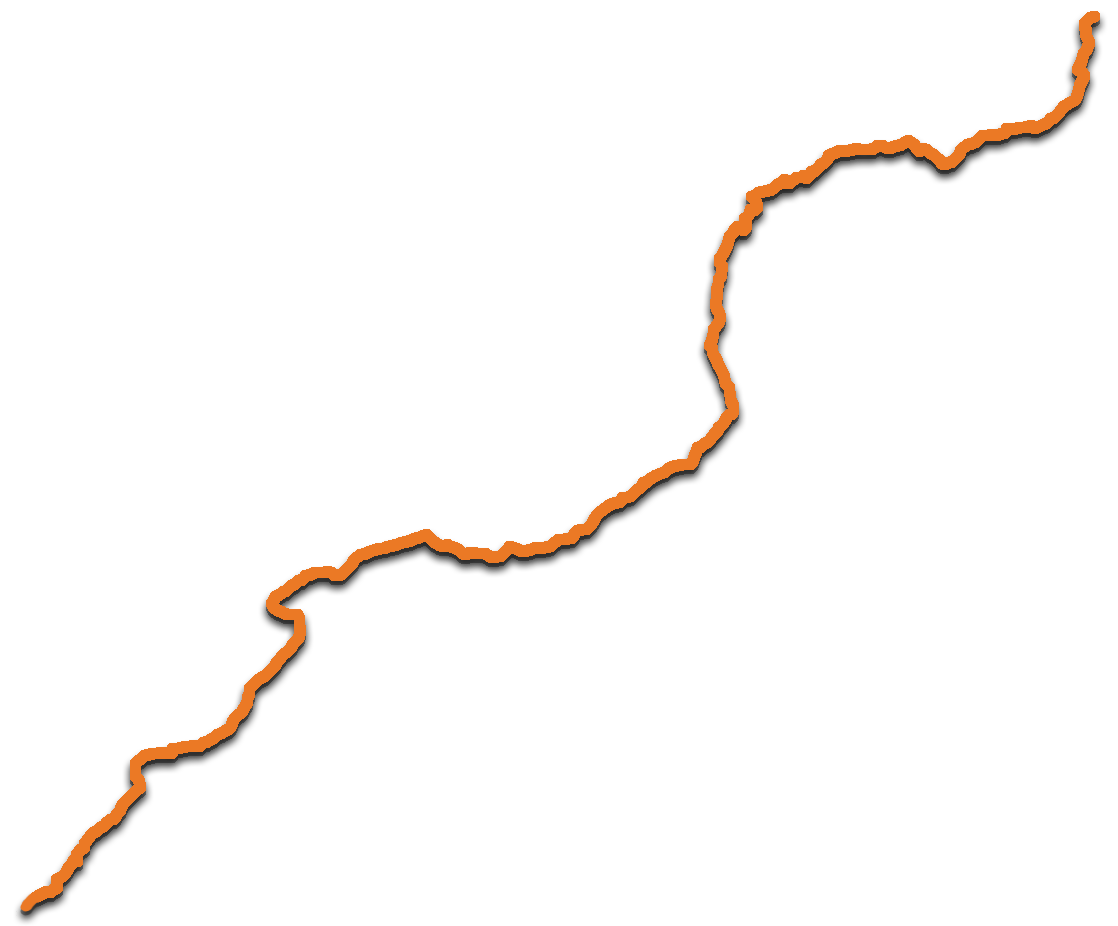

Knapp 90 Kilometer nach ihrer Quellschüttung mündet die Ahr nördlich der Stadt Sinzig in den Rhein. Die Ahrmündung ist das einzige naturbelassene Mündungsgebiet eines Nebenflusses in den Rhein und als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Die Schlammmassen der Ahr, bestehend aus Sand, Kies und Schlick, verändern laufend das Erscheinungsbild der Flussaue und seiner Mündung.

Knapp 90 Kilometer nach ihrer Quellschüttung mündet die Ahr nördlich der Stadt Sinzig in den Rhein. Die Ahrmündung ist das einzige naturbelassene Mündungsgebiet eines Nebenflusses in den Rhein und als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Die Schlammmassen der Ahr, bestehend aus Sand, Kies und Schlick, verändern laufend das Erscheinungsbild der Flussaue und seiner Mündung.

Die Sinziger Linde ist ein fast 500 Jahre altes Naturdenkmal an der Straßenkreuzung Koblenzer Straße / Lindenstraße. Der alte Baum wurde um 1550 gepflanzt und misst inzwischen einen Umfang von ungefähr 5 ½ Metern in einem Meter Höhe. Bestrebungen, die Linde zugunsten des Autoverkehrs zu opfern, trat um das Jahr 2000 eine Bürgerinitiative erfolgreich entgegen.

Im Harbachtal, etwas abseits des Zentrums von Sinzig bei Franken gelegen, befindet sich das Schloß Arenthasl. Das Anwesen ging aus einer ehemaligen Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert hervor, welches zunächst ein Lehen des Erzbistums Köln, später sogar reichsunmittelbare Herrschaft war. Die Gräben der Wasserburganlage sind inzwischen verlandet und nur noch teilweise zu erkennen. Das im Mittelalter noch Burg Bouenberg genannte Anwesen sollte im 18. Jahrhundert großzügig ausgebaut werden, aber es wurden nur die Pläne für die Wirtschaftsgebäude als Dreiflügelanlage sowie die Ecktürme und das Hauptportal des Hauptgebäudes verwirklicht. Um 1890 wurde das gesamte Schloß im Stil des Historismus neu gestaltet. Nachdem ein Großfeuer das Schloßgebäude 1920 weitgehend vernichtete, wurde es nach den alten Plänen in den folgenden Jahren wieder aufgebaut, wobei die Inneneinrichtung nicht wieder rekonstruiert wurde. Die Schlosskapelle wird heute noch für Hochzeitsfeierlichkeiten genutzt.

Das Holzhandwerkmuseum ist eine private Einrichtung, die einen Überblick über ungefähr 50 verschiedene Holzberufe gibt. Die meisten von ihnen existieren jedoch nicht mehr. Die hier gezeigte Sammlung beinhaltet neben einer komplett ausgestatteten Schreiner- und Küsterwerkstatt viele alte Werkzeuge, Bilder und Dokumente. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Im Kurpark von Bad Bodendorf, befindet sich direkt neben der Trinkhalle das Technikmuseum. Neben Maschinen, Motoren und anderen technischen Geräten wird bei Führungen auch ein Rundgang durch die Trinkhalle und eine Verkostung der Thermalquelle St. Josef Sprudel angeboten.

Direkt am Ahr-Radweg und dem Ahrufer befindet sich das Tierfreigehege Schwanenteich. Der Verein der Tier- und Naturfreunde Schwanenteich hat hier ein sehenswertes Gelände geschaffen, auf dem sich 350 Tiere von ungefähr 50 verschiedenen Arten wohl fühlen. Auffallend sind die vielen Pfauen mit ihrem bunten Federkleid, die über die Gehege klettern. Darüber hinaus gibt es Schwäne und Fasane, Pagageien und Sittiche, Esel, Ponys, Ziegen und Mufflons.

Direkt am Ahr-Radweg und dem Ahrufer befindet sich das Tierfreigehege Schwanenteich. Der Verein der Tier- und Naturfreunde Schwanenteich hat hier ein sehenswertes Gelände geschaffen, auf dem sich 350 Tiere von ungefähr 50 verschiedenen Arten wohl fühlen. Auffallend sind die vielen Pfauen mit ihrem bunten Federkleid, die über die Gehege klettern. Darüber hinaus gibt es Schwäne und Fasane, Pagageien und Sittiche, Esel, Ponys, Ziegen und Mufflons.

Idyllisch an einem Waldrand bei Löhndorf gelegen, befindet sich das Schloss Vehn. Die ehemalige Burganlage wurde bereits im Jahre 1019 erstmals urkundlich erwähnt. Die heutige Zweiflügelanlage wurde Mitte des 18. Jahrhunderts durch die Herren von Hochenbach erbaut und im 19. Jahrhundert noch einmal äußerlich stark verändert. Der auffällige Stufengibel entstammt dieser Zeit. Bemerkenswert ist die Schlosskapelle aus dem späten 17. Jahrhundert mit ihren außergewöhnlich breitem Chorausbau und ihrem Barockaltar von 1690. Das Anwesen ist heute im Besitz der Familie Bahlsen.

Die Burg Bodendorf liegt mitten im Sinziger Ortsteil Bad Bodendorf. Sie wurde im 13. Jahrhundert durch die Herren von Bodendorf als Wasserburg erbaut. Der Besitz des Anwesens wechselte sehr häufig. Im 16. Jahrhundert wurde Burg Bodendorf nicht bewohnt und verfiel infolge dessen sehr stark. Erst 1608 wurde sie wieder aufgebaut. Doch im 17. Jahrhundert wurde die Burg gleich vier Mal von verschiedenen Truppen gebrandschatzt und geplündert. Insbesondere im Dreißigjährigen Krieg wurde das Anwesen nahezu vollständig zerstört. Gegen 1772 wurde der Bau in seine heutige Form als Vierflügelanlage, der sich um einen Innenhof gruppiert, umgebaut. Die Gräben der ehemaligen Wasserburg sind inzwischen zugeschüttet.

Radrouten die durch Sinzig führen:

e

e